第五讲叔本华的哲学

- 格式:ppt

- 大小:86.50 KB

- 文档页数:5

叔本华的人生哲学叔本华是18-19世纪德国哲学家,以其悲观的人生哲学和对人类生存的深刻思考而闻名。

他的哲学观点涉及到人的悲苦、意志的斗争以及对于幸福的追寻。

本文将通过阐述叔本华的人生哲学,探讨他对于人生的看法以及他的一些具体观点,包括对于幸福的定义、对于目的的思考以及对人的苦难的认知。

首先,叔本华认为,人生是充满痛苦与苦难的。

他认为一切欲望都是无止境的,而人类的愿望满足不了欲望的基本特点是,无论在财富、地位还是名声等方面,人们总是欲望无止境地扩大。

正因为如此,人们得不到的东西总是让他们感到痛苦和不满足。

叔本华在他的作品《悲观论》中提到:“没有欲望,地球就会变成一座冷清的荒岛。

”然而,即使人们满足了他们的欲望,他们往往也只是暂时感到满足,很快就会追求更多的东西,陷入新的欲望的无底洞。

其次,叔本华的人生哲学强调了意志的斗争。

他认为生活就是一场不断的斗争,而人们的意识和意志是造成痛苦和苦难的主要原因。

叔本华认为,人的意识无法与自然和现实保持和谐,而是在思考自己的存在和社会存在时常常感到困扰和痛苦。

他认为,人类的最终目的是追求解脱,通过自我抑制和超越肉体的欲望来达到内心的平静。

叔本华还对幸福的概念进行了详细的思考。

他认为幸福不是通过世俗的快乐和享受来达到的,而是通过对于理性的追求来实现的。

他建议人们要较少欲望,降低对物质的追求,从而减少对欲望的苦难。

他认为,过度地追求物质财富和享受只会让人的欲望更加强烈,从而更加带来痛苦和不满。

叔本华还从生命的意义以及人的苦难的角度对于人生进行了深入的思考。

他认为,人们往往通过努力工作、事业成功和家庭幸福来寻求人生的意义和目的,然而这些追求并不能真正带来人生的意义和幸福。

他指出,人的存在是一个无意义的偶然,人的苦难是无法避免的。

他认为,人首先要面对现实的苦难和绝望,然后通过追求智慧和对生活的思考来寻求内心的平静和解脱。

总而言之,叔本华的人生哲学强调了悲观的一面,但也包含了对于生活和自我认识的深刻思考。

叔本华的哲学叔本华是现代悲观主义哲学、唯意志论的开创者和主要代表人物,是现代哲学不可绕过的一座高峰,对萨特、维特根斯坦、尼采等哲学家产生重要影响,对冯特、弗洛伊德等心理学家的思想也产生了重大影响,在中国也被广为人知。

叔本华的哲学,吸纳了柏拉图、亚里士多德等“先哲”的精髓,同时对“先哲”的哲学进行了批判,对康德哲学进行了批判和改造,在此基础上建立了他的哲学大厦。

叔本华自己就说“他是站在哲学巨人肩上,才取得如此重大成绩的。

”叔本华的哲学思想体系,集中体现在其《作为意志和表象的世界》一书当中。

几乎所有的哲学都认为:人是具有理性的,正因为人具有理性,所以人也就高于、优于其他动物。

但是,叔本华却反其道而行之,在世界哲学史上第一个公开反对理性哲学,提出了唯意志论体系,认为:人的行为并非受理性控制,而是受“意欲”“本我”的控制。

我们认为别人是按照它的理性行事的,但这是错的;我们认为自己是按照自己的理性行事的,但这也是错的。

几乎所有的哲学都是乐观的,强调我们只要通过努力,就一定能够达到幸福的彼岸。

但是,叔本华却反其道而行之,开创了现代悲观主义哲学,认为:人生来就是痛苦的,人的一辈子始终处于痛苦之中。

我们部分人甚至是许多人,并不是从自身去寻找幸福,而是从外在去寻找幸福,从别人的评价中去寻找幸福,这是大错特错的事情。

叔本华强调说“我们必须及时地认识这个简单的道理:所有人的最有价值的东西以及真正的人生,是掌握在自己手中,而不是靠别人如何看待。

因而对于我们的幸福来说,我们个人生活的现实条件——健康、气质、能力、进款、妻子、孩子、朋友、住宅,要比别人的评价重要千百倍。

”关于人类的幸福,叔本华强调说“整个幸福的本质的基础是我们的体格,幸福最为本质的要素是健康,再次,是维系我们独立自在、无忧无虑的自由生活的能力。

”“健康的乞丐比病危的国王幸福。

”叔本华的这句经典名言,说明了健康比一切的财富、官职、地位、荣誉等外在的东西重要得多。

我们所处的世界是怎样的,主要在于我们以何种方式来看待它。

我们竭尽全力惟一能做的事,就是尽可能发挥自我的品质,把我们自身具有的才智全部用到我们所从事的事业上,在能力范围之内,不被其他麻烦事侵扰。

因此,我们得选择最适合我们发展的职位、行业及生活方式。

——我选教师,因为我可以继续看书,做研究。

——《人生的选择》。

所有的这一切都是因我们的行事是两种因素作用后的必然结果:其一是我们的性格——它固定不变,并且只能自验地,因此是逐渐地为我们所了解;其二是动因——它存在于外在,随着世事的发展而必然出现。

最令人兴奋的大喜悦,常持续在饱尝最大的痛苦之后.理智行为的另一个重要因素就是在现实与将来之间找到平衡点,以免由于过多的关注其中之一而损害另一个。

不该让未来牵挂而焦虑企盼,也不该在对往事的反悔惋惜中不能自拔,而应该时刻提醒自己,惟有现在才是实在的确定的,外来总是无一例外地使我们的希望落空,过去也常和我们曾预料的相去甚远。

如果灾难降临时我们无法保持无忧无虑,那么,就只能安慰于宿命论了。

我们将清楚地明白所发生的一切都是必然性的结果,因而是不可避免的。

——《勇于面对过错》社会恰如一团熊熊烈火——聪明人因与之保持适当的距离而得以取暖,傻瓜则不是因为靠得太近而被灼伤,而是抱怨火的灼烫而逃逸,以至于孤零零地忍受严寒的煎熬。

——《幸福意味着自我满足》、当我们开始着手某一事物时,第一步就是要将我们的视线从别的事物那里收回来。

这将使我们在第一时间内处理每一件事情。

——《自制的重要性》对于每一个思想高尚的人来说,最重要的是避免被个人事务和世俗烦恼年纠缠而不能自拔,从而排斥更有价值的事物。

因为,那才真正失去了生活的目的。

——《自制的重要性》活动!想要有所成就,就得学习,就得工作——没有活动,我们便无法生存!——《生命在于运动》我们应该谨慎地劝人,而不要太在意别人对自己的想法。

他们把自然秩序倒过来——把他人的意见看成是真实的存在,反把自己的意识看成可疑之物,把衍生的次要东西当成主体,把外景所看到的自身形象,看得比自身更重要。

叔本华的哲学理念叔本华是德国哲学家,他以其独特的哲学思想和哲学理念被誉为浪漫主义哲学的先驱。

他的哲学思想受到了康德哲学的影响,同时也融合了自己的个人理念和生活经验。

在叔本华的哲学理念中,我们可以感受到他非凡的思想深度和对人生的深刻洞察力。

1. 悲观主义叔本华自称为一个悲观主义者,他认为人生是痛苦的、无意义的。

他认为人类的存在本身就是一个痛苦的存在,因为我们必须面对无尽的苦难、疾病和死亡。

他认为所有的快乐和幸福都是短暂的、虚幻的,他呼吁人们应该接受这种命运,并且在自己的内心中寻找一种超越物质世界的精神安慰。

2. 意志哲学叔本华提出了意志哲学的概念,他认为意志是人性的核心。

意志是指那种从内心深处发出的力量,驱使我们追求自由、真理、美好等道德价值。

他认为人类的智慧和才华不是最重要的,更重要的是内心的力量,这种力量可以让我们超越任何困境。

3. 艺术哲学叔本华非常崇尚艺术,他认为艺术是唯一能让人们逃脱现实的途径。

他认为艺术是一种超越现实的力量,可以带给人们精神上的快乐和满足。

他认为艺术家本身就是一种超越现实的存在,他们的创作不仅能够带给人们美的享受,还能够让人们从中领悟到更深层次的道理。

4. 爱与同情叔本华认为人类最重要的品质就是爱和同情心,他认为这是一种真正的道德品质。

他认为爱是一种跨越物质界限的力量,可以连接起所有的生命。

他认为人们应该对身边的所有生物怀有同情心,这种同情心可以让我们超越自我的界限,与他人互相理解和关爱。

5. 自然哲学叔本华也是一位自然哲学家,他认为自然是一种完美的存在,而人类的存在只是一种微不足道的存在。

他认为自然界中的万物都是有机的,每个生命都具有自己的意志和本质。

他认为人类应该尊重自然,学习从自然中获取智慧和启示,同时要学会顺应自然的规律而生活。

总之,叔本华的哲学理念充满了深刻的哲学洞察力和反思,他的思想能够引导我们超越现实界限,寻求更高层次的精神满足。

他呼吁人们应该超越世俗的追求,关注内心的力量和深层次的道德价值。

叔本华的哲学思想简介作为意志和观念的世界叔本华接受了康德《纯粹理性批判》中的学说,认为经验世界是一个表象的世界,由人类理智的本质所决定。

心灵有自身的知觉形式——时间和空间——和认知范畴;叔本华把后者归约为单一的因果范畴。

康德宣称说,在我们认知表象的意义上,我们无法知道脱离开理智的世界是什么,并且也永远无从知晓;它是伟大的不可知之物,是人类借以将世界知觉为表象的本体。

我们不能在理智直觉中直接面对自在之物,除了知道它存在之外,我们别无所知;心灵的形式,诸如时间、空间、因果等范畴,都不适用于它。

在这一点上,叔本华与他的老师发生了分歧。

他认为,如果我们仅只是一个理智存在者、一个向外注视的主体,那么,除了按照时空范畴和因果律构造的现象外,我们的确无法认知任何事物。

但是,在我们意识的深处,我们却可以直接面对真实的、实在的、基本的自我;在关于活动的意识中,我们了解到自在之物。

自在之物是意志;它是无需外因的非时空性质的原始活动,并通过冲动、本能、努力、向往、渴望等方式来表达自身。

我们同时也把自身作为现象、作为自然界的组成部分来了解;并把自身表象为延展的有机体。

我们以两种方式认知自我:作为意志和作为表象;但只有一个意志,在自我意识中,它作为对于活动的意识出现,而在认知中,它作为物质性的身体出现。

意志是真实的自我,身体是意志的表现。

自然和人的意志这种二元论思想是解决整个形而上学问题的关键。

叔本华按照与人的观念相类比的方式解释一切事物:世界是意志和表象;表象之于理智,实际上即表象之于意志。

这种唯意志论的世界观通过各种事实得以巩固。

当我向内观审时,我直接与自己的意志照面;当我向外观审时,我直觉到作为身体的意志。

我的意志将自身客体化为肉体,并通过有生命的机体来展现自身。

在石头中,意志表现为盲目的力;在人类中,意志意识到自己。

磁针总是指向北方;物体总是垂直下降;物体在其他物体的作用下会形成结晶。

这些事件都证明,自然界中活动着与人类意志相似的力量。

叔本华意志哲学当古希腊哲学家开始谈论自由时,并没有将它作为意志的一种特性。

他们有的只是单纯的“自由”或“意志”观念,或对这些观念的一些简单认识,而没有深入下去对观念本身作理论上的探讨。

例如,柏拉图认为理念居于统治地位时,人就是自由的;灵魂中理性部分对感性部分的支配就是自由;只有在理性的统治下国家才是正义和谐的,个体才是无罪的;自由成为行为必须承担起责任。

在亚里士多德那里,出于自身欲求或冲动的行为就是有意志的行为,出于外在压力的行为就是无意志的行为。

显然,他们对自由或意志只作了一些简单的、模糊而宽泛的规定。

最早将自由作为人类意志的一种特性来谈论意志自由的是基督教神学家奥古斯丁。

既然人肩负着道德的责任,人的意志就必然是自由的,由此才可能去选择接近或远离上帝。

“因此我愿意或不愿意,我确知愿或不愿的是我自己,不是另一个人;我也日益看出这是我犯罪的原因。

”(《忏悔录》)奥古斯丁认为,人的灵魂有两方面的爱好——永远的真福和尘世的享受。

当一个人在进行思考时,就是一个人的灵魂在两种意愿之间摇摆不定。

意志自由就是人的灵魂在两种意愿之间作出选择的能力。

亚当选择了偷吃禁果,就代表了人类对尘世各种欲求的选择,由此远离上帝,远离真福,意志自由从此变成一种恶。

世间的恶不再是上帝、神的创造,而是人的意志自由的结果。

以亚当为代表的人类,有犯罪或不犯罪的自由,却没有解脱罪恶的自由。

因此,人一出生必然就带有罪,生命就是罪恶——“原罪”,尘世的各种欲求从此无法摆脱。

“原罪”就是意志自由的象征,同时也是世界作为欲求(痛苦)的本质的象征。

这一点成为叔本华意志自由的基本特性。

奥古斯丁认为,人类意志与其说因自身的行动而取得自由,毋宁说是因上帝的恩惠而取得自由。

上帝让人类灵魂发生变化,恩赐他以超自然的禀赋及对善的喜爱。

人有犯罪或不犯罪的自由,但解脱的自由只能来自上帝、信仰和希望。

因而,奥古斯丁的意志自由终究是消极被动的。

近代以来,理性得到长足发展,意志自由随理性的发展,取得了一定的主动性,但它在总体上来说仍然是消极的,限于知识领域。

叔本华是德国哲学家,他被视为现代西方哲学的重要人物之一,对哲学有着独特的看法。

叔本华认为,哲学是对世界和人生的根本问题的思考和探索,是人类智慧的结晶。

他认为哲学应该探究人类存在的本质、意义和价值,以及人类的认识、意志和情感等方面的根本问题。

叔本华认为,哲学应该超越科学和宗教的限制,摆脱传统哲学的束缚,以全新的视角和方法来探究世界的本质和意义。

他认为哲学应该以人类的生存和发展为出发点,探究人类存在的意义和价值,以及人类如何实现自由、幸福和完美的目标。

在探究哲学的过程中,叔本华强调个体体验和直觉的重要性。

他认为个体体验是认识世界和人生本质的重要途径,而直觉则是直接把握世界本质的能力。

因此,他强调要超越传统的逻辑和理性思维方法,以个体体验和直觉来探究世界的本质和意义。

总的来说,叔本华认为哲学是人类智慧的结晶,是人类对世界和人生的根本问题的思考和探索。

他强调个体体验和直觉的重要性,认为哲学应该超越科学和宗教的限制,以全新的视角和方法来探究世界的本质和意义。

叔本华之哲学及其教育学说

叔本华(Arthur Schopenhauer)是19世纪德国哲学家,他的哲学思想被称为“批判性哲学”,主张探索现实本质和人类存在的意义。

他认为,人类的生存状态是痛苦的,这种痛苦源于欲望和求生本能。

因此,他主张通过超越个人欲望和自我意识,达到“解脱”的境界。

在教育学上,叔本华主张教育的目的应该是培养学生的智慧和判断力,让他们能够自主思考和寻找真理。

他认为,教育应该注重个人的内在精神世界,而不是只注重外在的知识和技能。

他强调,教育应该让学生意识到自己的本性和生存状态,从而能够超越痛苦和追求内心的平静。

叔本华的教育学说强调了个人的内在精神世界和人类存在的意义,强调通过教育培养学生的判断力和超越自我意识。

这些思想对现代教育理念的发展产生了深远的影响。

叔本华的“意志哲学”精神的寓所是我们,不是阴曹地府,不是天上星辰:这两者都是活在我们之中的精神所制作的。

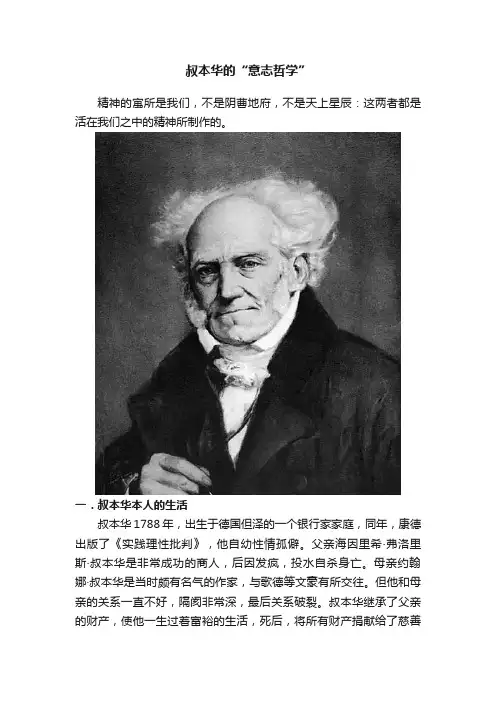

一.叔本华本人的生活叔本华1788年,出生于德国但泽的一个银行家家庭,同年,康德出版了《实践理性批判》,他自幼性情孤僻。

父亲海因里希·弗洛里斯·叔本华是非常成功的商人,后因发疯,投水自杀身亡。

母亲约翰娜·叔本华是当时颇有名气的作家,与歌德等文豪有所交往。

但他和母亲的关系一直不好,隔阂非常深,最后关系破裂。

叔本华继承了父亲的财产,使他一生过着富裕的生活,死后,将所有财产捐献给了慈善事业。

他的一生可分为三个阶段。

第一个阶段,从出生到30岁时,在圣灵街,1809年,24岁时,他进入哥廷根大学攻读医学,但把兴趣转移到了哲学,并在1811年于柏林学习一段时间。

以《论充足理由律的四重根》获得了博士学位。

他20岁时说:“人生真是糟糕透顶的事情,我已决定要花费这一生去琢磨和探究这一糟糕透顶的人生。

”第二个阶段,1814年—1819年间,他在理智的孤独中完成了他的代表作品《作为意志和表象的世界》。

这部作品受到了印度哲学的影响,被认为是将东方和西方思想融合的首部作品,但发表后无人问津。

叔本华这么说他的这本书:如果不是我配不上这个时代,那就是这个时代配不上我。

第三个阶段,1843年,在大学里受挫之后,他移居法兰克福,并在那儿度过了最后寂寞的27年。

在20年后,他的著作再版,70寿辰的时候,受到了“荣光”。

他在遗言中说:希望爱好他哲学的人,能不偏不倚地,独立自主地理解他的哲学。

二.“作为意志和表象的世界”我们生活存在于其中的世界,按其全部本质说,彻头彻尾是意志,同时又彻头彻尾是表象。

叔本华对康德是充满赞美之情的。

在对康德哲学批判的附录标题上,他引用了伏尔泰的话:真正的天才可以犯错而不受责难,这是他们的特权。

叔本华指出:康德的最大功绩不是他的认识论,而在于他划分了表象和物自体之间的区别。

叔本华曾经这样说到其一生崇拜的康德:“我在他的深思熟虑面前惊叹折服, 我受惠于他的是如此之多和如此之大, 可用荷马的一句话来表达他的精神之于我, `我扯掉了你的障眼布”。

叔本华的悲观哲学今天我讲的是叔本华,叔本华呢,我们都知道他的哲学是悲观主义,那么他的悲观主义是什么呢?简单地说,就是“人生就是痛苦”,那么为什么会“人生就是痛苦”呢?这我们就得从最初讲起了。

叔本华认为,人这种生命现象就是求生意志的客体化,通俗点来讲就是人这一生其实就是对欲望的不断追求,所有的生物中人的需求最多。

叔本华把意志追求目的时受到的阻碍称为痛苦,把意志达到目的的状况称为幸福,而我们都知道,我们在追求目的是总是会受到挫折的,追求这个没遇追求那个也会遇,所以在追求目的时是痛苦的,而就算某个目的达成了,又会有新的欲望席卷而来,因为人的追求永无止境,所以痛苦是经常的,幸福是短暂的,所以,人生的本质就是痛苦。

以上可以算是叔本华哲学最基本的理解了吧,不过上边的这种说法也算是稍稍有点欠缺的,在上面的说法中,幸福虽然短暂但终归还是有的,可事实上在叔本华的哲学中,幸福被他给消除了,幸福是不可体验以及不可被检验的。

叔本华哲学中有个特有的问题——苦闷,在他看来,是由苦闷中产生了世界以及人类生活(上帝的苦闷产生了人类,封建主义的苦闷产生了英国资产阶级革命,基督教的苦闷产生了异教徒),尤其是人类生活的各种各样的“安排”;也是苦闷启发了思想本身,从而决定了一种哲学,对我们而言,那就是叔本华的哲学理念。

在这里,我们我们不纠结于前者外部世界的问题,我们挽留于此的是一种“主观性”的传承。

叔本华的哲学来自于对苦闷的体验,所以我们需要首先理解苦闷体验是一种什么样的体验。

不过事实上也给不出什么定义来,如果我们愿意,苦闷本身就是一种体验,但它是一种完全特殊的体验,一种人们希望能够有所体验却什么也体验不到的体验。

苦闷因此是一种缺失的体验,一种人们希冀、甚至从某一固定时刻起开始等待,却始终未曾来临,也永远不会到来的东西。

每当人们获得一次满足,苦闷就会随之而来。

叔本华认为,苦闷揭示了不同于痛苦的、无法证明的满足的表现。

终于与我们一开始的痛苦说到一块去了,这儿的苦闷体验说的有点玄乎了,其实它也没那么玄乎的。

叔本华人生哲学

叔本华的人生哲学诠释了一种开放和富有建设性的人生价值观以及朝着自由完

善的发展动力。

追求自由和个性发展是叔本华关于人生哲学的精髓之一,他提出了“自由”和“个性完善”作为生活主题,认为它们应该成为每个人个性发展的目标,从而使人们可以更珍视自己的生活,更充分地体验生活的乐趣。

叔本华强调以对真理的虔诚寻求、对智慧的探究与反思为基础的生活哲学,他

认为,当我们在寻求审慎又不断发展的道路时,我们才能真正接近般若波罗蜜多教义。

因此,叔本华建议,将智慧视为一种基本义务,智慧不仅指思考能力,而且指人们对不断发展、不断前进追求一种更高更完善的状态的一种渴望,也是一种追求思想自由的勇气。

叔本华还鼓励学生持续性地获得教育,他认为,教育可以帮助学生获得自由的

精神和资源,可以实现人类的伟大头脑,以改善整个社会的精神水平和物质水平。

他主张,只有通过教育,才能更好地发现正义,把握新的知识,激发新的思想,从而为当今社会发展提供积极力量。

简而言之,叔本华的人生哲学强调智慧和教育,以对真理的虔诚寻求、对智慧

的探究与反思为基础,强调以自由、智慧和教育为一个人实现能力的最高境界以及完善生命的动力。

叔本华的人生哲学,不仅能够改变我们看待生活的方式,而且可以使我们走向更好的未来。

叔本华哲学概论目录:一、直观与抽象二、“世界是我的表象”三、充足根据律的四重根四、对康德范畴学说的批判五、哲学观六、意志七、意志自由八、对康德道德哲学的批判及道德基础一、直观与抽象1.康德理论中直观与抽象的混淆“他(康德)以为直观是没有悟性的,完全是感性的,所以完全是被动的;而只是由于思维之悟性的范畴,才得以把握一个对象,这样他就把思维带入了直观。

”(悟性——知性)康德认为感性直观本身没有独立的作用,只有与思维一起才能形成经验对象,于是为了范畴作用于直观,康德才提出了晦涩难解的图式(范型)论以作为中介。

按照康德的理论,由经验对象组成的外在世界就成了既是直观又是思维,既非直观又非思维的莫名其妙的东西。

因为康德“又说思维的对象是一个个别的,实在的客体,由此思维[又]损失了它那种普遍性和抽象性的基本特征,所获得的已不是一般概念而是以个别事物为客体。

由此他把直观带入了思维”。

为了克服康德的这种矛盾,叔本华认为仅仅是直观就足以构成经验对象了,当然,这种直观不是康德说的那种消极的感性直观。

他认为仅仅靠感性形式(时空)并不足以形成直观,必须要有悟性的参与才行。

他认为悟性只有因果关系,这唯一的先天形式。

2.因果关系为知性的唯一先天形式叔本华和康德一样都认为时空是感官的形式。

但时空二者毕竟有所不同,时间的本质是“继起”,空间的本质是“并列”,叔本华说:“经验表象的这两种形式是完全不同的,因为对于其中之一是本质的东西对于另一个却没有任何意义;在时间中并列没有意义,在空间中继起没有意义。

”与康德不同的是,他认为因果关系是知性(悟性)的唯一先天形式,并认为直观中便已有知性的活动在内了。

是知性的因果律与时空共同形成“表象”。

因果律是知觉的必要条件,人们的感官——视、听、嗅、味、触觉的过程的结果只能给人们提供主观的原料。

这些原料还远远不是人们经验到的,处于空间和时间中的外部世界。

对于纷至沓来的外部刺激,人们如何将它们构建得如其所见的那样排列在空间中?主观感觉如何变成客观的知觉?叔本华以医生的视角,阐述了视觉的生理基础,指出感官本身是贫乏的,它们只存在于神经和皮肤之中,纯粹感觉根本不可能有物的知觉。

一、作为表象的世界二、作为意志的世界1、生命意志意识只是外表,意志才是本质哲学家们几乎无一例外地都认为心灵的本质在于思想和意识,认为人是有知识、有理性的动物。

“这个古老的、普遍的根本错误,这个巨大的、最初的谎言,……非在一切之先抛弃不可。

”“意识仅仅是我们心灵的外表,我们对于心灵正如我们对于地球一样,不认识内部,只认识外表。

”潜伏在有意识的理智之下的是有意识或无意识的意志,是一种奋进而持续的生命力,是一种自发的活动,是一种欲望迫切的意志。

理智有时似乎可以引导意志,但是仅仅像一个向导引导他的主人而已。

意志“是一个勇猛强壮的瞎子,他背负着一个能给他指路的亮眼的瘸子。

”我们并不是因为发现了欲求某个事物的种种理由才去欲求这个事物,而是因为欲求某个事物才去寻找欲求它的种种理由,我们基至还苦心经营了种种哲学和神学来掩饰我们的种种欲望。

所以,叔本华把人称为“形而上学的动物”:别的动物在没有形而上学的情况下欲求。

“当我们用种种理由和种种解释去反对一个人,并千辛万苦去说服他的时候,最使我们恼火的事莫过于到了最后才发现他根本不愿意了解,而我们又不得不对付他的意志。

”所以,逻辑是无用的:没有人靠逻辑说服过任何人,连逻辑学家也只是把逻辑作为收入的一个来源而已。

要说服一个人就必须迎合他的自身利益、他的欲望、他的意志。

请注意一下我们对自己的胜利记得多么久,对自己的失败忘得多么快!记忆力是意志的奴仆。

“我们在算账时出的差错,总是使自己占便宜的时候多于使自己吃亏的时候,这是毫无欺诈的意向。

”“另一方面,在谈到与自己的愿望密切相关的事物时,最愚钝的人的悟性也变得敏锐起来”。

一般来说,智力或由于危险,如狐狸,或由于需要,如罪犯,而发展起来。

但是它似乎总是服从于欲望,是实现欲望的工具。

当它要取代欲望的时候,混乱就随之而来了。

最容易犯错误的莫过于仅凭思考行事的人了。

试想一想人们为了衣食、配偶、儿女而进行激烈争斗,这难道是思考的效果吗?当然不是。

叔本华的人生哲学世上的每一朵玫瑰花都是有刺,如果因为怕扎手,就此舍之,那么你永远也不能得到玫瑰芬芳。

人就像寒冬里的刺猬,互相靠得太近,会觉得刺痛;彼此离得太远,却乂会感觉寒冷;人是必须保持适当的距离过活智者,总是享受着自己的生命,享受着自己的闲暇时间;而那些愚不可耐得人总是害怕空闲,害怕空闲带给自己的无聊,所以总是给自己找些低级趣味的游戏,给自己一点暂时的快感。

理智有时似乎可以引导意志,但是仅仅象一个想到引导他的主人而已;意志是一个勇猛强壮的瞎子,他背负着一个能给他指路的亮眼的痫子。

我们并不是因为发现了欲求某个事物的种种理由才去欲求这个事物,而是因为欲求某个事物采取寻找欲求它的种种理山。

””所以逻辑是无用的,没有人黑逻辑说服任何人;连逻辑学家也只是把逻辑作为收入的一个来源而已。

疲劳象疼痛一样,它的位置在大脑;与大脑不联结的肌肉(如心脏)决不会疲劳。

意志就是求生意志,它永久的敌人是死亡。

”,,它能用生殖的策略和牺牲生殖来击败死亡。

,,,,生殖是一切生物体的最终U的和最强烈的本能。

因为热情依靠一种错觉,这种错觉把只对种族有价值的东西认为对个人也有价值,所以在达到种族的LI的之后,造化的骗术必然消失。

个体发现自己已经成为了种族欺骗的对象。

种族的事务,即受精一旦完成,对每个动物而言,接踵而来的是一切能力瞬息的涸竭和衰竭,对大多数昆虫而言,其至继之以迅速的死亡。

一个众人和万物都不曾在他眼里时时显得仅仅是幻象或幻影的人,是没有哲学才能的。

肉欲熄灭时,生命的内核也就消逝了,只剩下空壳了。

事物本身是不变的,变的只是人的感觉!做学问是LI的不是手段劣书是损害我们精神思想的毒药人一生要做的两件事就是防患于未然和豁达大度。

前者是为了使他避免遭受痛苦和损失,后者是为了避免纷争和冲突。

生命是一团欲望,欲望不能满足便痛苦,满足便无聊,人生就在痛苦和无聊之间摇摆人们为一个人的死亡感到恐惧和悲伤,因为死亡意味着对世界上发生的事情将无法再去经历感受,将会对一切失去感知,活着的时候发生的一切将会归化为零!一个人照镜子时,永远不会以陌生人的眼光来审视自己,他的自我意识只会不停地低声提醒自己:'我看到的不是另一个自我,而是我的自我。

1、在一个偶然的时刻和地方,他被抛进这个世界,又偶然地被迫离开这个世界。

---弗洛姆

2、摩耶,印度教词语。

全称是摩诃摩耶,据说是佛祖释迦牟尼生母的名字。

在印度教义中,用来表示"大幻化"和"大术"的意思,意指外部世界的创造者。

有外就有内,在世俗中"摩耶"被转义为"掩蔽"或"骗局"。

在国际上,"摩耶之幕"已成为通用词汇,即遮蔽真实世界的帷幕。

3、"人的最大罪恶就是:他诞生了。

"---西班牙剧作家加尔德隆剧本《人生一梦》中的台词。

4、"世界是我的表象。

世界是我的意志。

"

5、"我们的诞生就已把我们注定在死亡的掌心中了;死亡不过是在吞噬自己的捕获品之前,如猫戏鼠逗着它玩耍一会儿罢了。

在这未被吞灭之际我们就以巨大的热诚和想方设法努力来延长我们的寿命,愈长愈好。

就好比吹肥皂泡,尽管明知一定要破灭,然而还是要尽可能吹下去,吹大些。

"。