明清瓷器品相大全

- 格式:docx

- 大小:15.49 KB

- 文档页数:3

清代是中国制瓷史上的集大成时期,其制瓷水平达到了前所未有的高峰。

受等级森严的封建统治制度和制瓷历史传统影响,清代的官窑瓷器和民窑瓷器的款识在题写上也有一定的惯例,同时又新开创了金彩、墨彩、珐琅彩等题写工艺,而且各种堂名款、花押款、吉语款也更为多样。

清代共有帝皇十个,均有帝皇纪年款的瓷器传世,他们依次是:顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统。

顺治官窑器以书写“大清顺治年制”两行六字楷书青花款为主,也有写“顺治年制”四字款。

款字用笔有力、起笔见峰、住笔见顿、划多下拉、勾捺上剔,但整体布局不甚规整。

民窑款较为多样,有篆书堂名款,如“玉堂佳器”、“继善堂”、“梓桑轩”等,有各式花押款、伪托款。

祭器多用干支纪年款。

康熙朝历时61年,款识较多。

其官窑款多为“大清康熙年制”六字两行或三行青花楷书款,晚期有少量篆书款。

前期常见干支纪年款,如“康熙辛亥中和堂制”等。

本网资料库内有一对康熙青花杯,落款为“大清丁未年制”,是康熙六年的瓷器。

珐琅彩器上书“康熙御制”四字楷书料款。

其字体前期宽大,笔划粗重挺拔,顿捺明显。

后期字体清秀,在具体写法上也有细微区别,如:熙字四点多为直点或顺点,少逆点。

年字三横前二横较短,第三横较长,且紧紧上靠,一竖较长。

款字外饰有单圈、双圈、双正方框等。

康熙民窑款识更为多种多样,有图记款,如秋叶、角、爵、方胜、杂宝,还有寓意性图案,如一枝笔、银锭、如意组合为必(笔)、定(锭)、如意等。

私家款如“杏林春宴”、“北庆堂”、“益友堂”、“若深珍藏”等。

有光画双圈,不写字的双圈款。

还有“文章山斗”之类的闲章款。

仿前朝的寄托款,以仿嘉靖款居多。

雍正官窑款主要是“大清雍正年制”六字两行楷书青花双圈款,也有双方框款,其次是多用于单色釉瓷上的三行六字篆书款。

从字体上分析,雍正款识由专人题写,所以各类瓷器上的字体大致相同。

楷书款早期为三行双圈,晚期为双行双圈或双框。

“雍正年制”四字篆书刻款主要用在仿均、炉均和茶叶末等器物上。

馆藏级清朝瓷器藏品赏析2(高清图)康熙青花前赤壁赋碗清高9、口径19厘米1960年丁淑贞先生捐赠敞口微侈、弧腹、圈足,底部有青花双圈“大清康熙年制”楷书款。

内壁近口沿处,青花绘绵地梅花纹,碗内底绘山水、树木、亭台,外腹绘赤壁夜游图,并书苏轼前赤壁赋全文。

山水人物,栩栩如生,笔法工整流畅,色彩柔和,构图严谨,集书、画为一体,代表了康熙时期的陶瓷绘画特色。

五彩花鸟纹盘清康熙高2.7厘米、口径25.2厘米、足径16.2厘米1960年周德蕴先生捐赠盘折沿,浅弧壁,平底,圈足。

外壁红彩绘五只蝙蝠纹,寓有“洪福齐天”之意,内口沿红彩龟背锦地四开光,分别篆书有“万寿无疆”四字。

盘内五彩绘一瑞鸟栖于花果枝干上,身体丰硕,羽毛鲜丽,动态十足,外底青花双圈内书“大清康熙年制”六字二行楷书款,为康熙官窑制品。

“万寿无疆”为古时祝愿皇帝长寿之意,《诗经》有“乐只君子,万寿无疆”。

此类铭有“万寿无疆”、“洪福齐天”的康熙五彩器是为康熙六十寿辰而烧制的。

陈浏《陶雅》记:“康窑七寸碟四周淡赭锦纹,分嵌‘万寿无疆’篆字,盖六旬庆典所制以赐大小臣工者也。

画笔各体皆工,人物、鸟兽、山水,博古乃无一不备,而以花卉草虫为绝生动,且贤于雍窑彩盆也。

”乌金釉描金山水人物纹笔筒清高15、口径17.6厘米1959年崔耀亭先生捐赠敞口,筒状,玉璧式底,内壁施白釉,器身通体以黑釉作地,釉色晶莹,纯黑色,称为乌金釉。

釉面用金彩绘山水人物图。

由于年长日久,金彩大部分脱落。

底无款。

为康熙时烧造。

此笔筒造型规整,稳重大方,质地坚细,釉面光滑滋润,是乌金釉的代表作品。

素三彩海水龙纹笔筒清高15.2、口径19.9厘米1959年崔耀亭先生捐赠笔筒直壁,矮圈足,内壁无釉,底部无款。

胎体厚重,腹部施有三彩釉,由于色彩中不用红色为主色,通称素三彩。

外壁刻画双龙戏珠、海水、彩云纹饰,生动绘出两条雄健有力的四爪行龙,昂首,张嘴,头顶白、绿、黄三色彩云,飞跃在波浪涛涛的海水上,作戏珠状,显得气势磅礴,别有情趣。

各大博物馆藏陶瓷极品赏析(一)唐代三彩双龙耳瓶这件“三彩双龙耳瓶”出自于唐(618-907年),是来自故宫博物院的藏品。

“三彩双龙耳瓶”以两个对称的双龙衔住瓶口为柄,造型优美高雅,制作相当精致。

这种器型是在晋朝鸡头壶的基础上发展而来的,并吸收了西域胡瓶的特点,始见于北朝,盛于隋、唐。

这件“三彩双龙耳瓶”器型端正,保存完整,属唐代三彩瓷器的精美之作。

唐三彩多见于陪葬明器,极少有使用品。

由于它是一种低温釉陶器,经过约800摄氏度的温度烧制,属于低温烧制,其成本和烧造难度远远低于瓷器。

另一方面唐代盛行厚葬。

因此三彩陶器也是适应这种厚葬风气而兴起的。

唐朝作为一个开放度极高的帝国,其物品受到各国人民的喜爱,唐三彩左右一种特殊的艺术品,成为唐朝重要对外输出品。

越窑秘色瓷八棱瓶唐咸通十五年(公元874)。

出土于法门寺地宫,现收藏于法门寺博物馆。

唐代越窑青釉八棱瓶唐代邢窑白瓷莲瓣座灯台唐代长沙窑狮座诗文瓷枕宋代官窑圆洗宋代官窑圆洗现藏于北京故宫博物院,高6.4cm,口径22.5cm,足径19cm。

洗敞口,器身近直,洗里坦平,圈足矮宽,底部边沿露胎无釉。

造型端庄典雅。

通体施青釉,釉呈粉青色,纯净莹澈。

釉面上,金丝般的开片纵横交织,片纹间又闪现出条条冰裂纹,优美和谐。

这件宋代官窑圆洗是宋时宫廷御用器,在造型、工艺及装饰技巧方面都十分考究,尤以釉色及片纹突出。

在釉层较薄的器口或未被釉层遮盖的器底部分,形成“紫口铁足”,使器物愈显古朴庄重。

清代乾隆皇帝尤为喜爱,曾为此洗拟诗一首,由皇家玉作匠师以楷书镌刻于洗之外底。

诗曰:“修内遗来六百年,喜他脆器尚完全。

况非髻垦不入市,却足清真可设筵。

讵必古时无碗制,由来君道重盂圆。

细纹如拟冰之裂,在玉壶中可并肩。

”下署“乾隆御题”。

官窑是宋徽宗政和年间在京师汴梁建造的,窑址至今没有发现。

官窑主要烧制青瓷,大观年间,官窑以烧制青釉瓷器著称于世。

主要器型有瓶、尊、洗、盘、碗,也有仿周、汉时期青铜器的鼎、炉、觚、彝等式样,器物造型往往带有雍容典雅的宫廷风格。

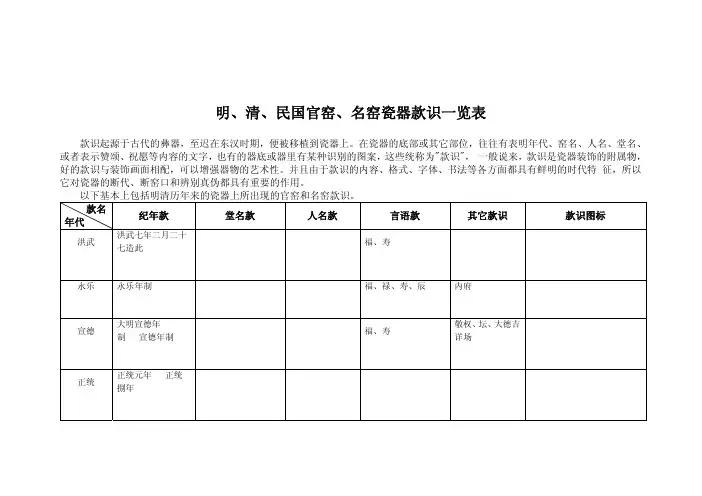

明、清、民国官窑、名窑瓷器款识一览表款识起源于古代的彝器,至迟在东汉时期,便被移植到瓷器上。

在瓷器的底部或其它部位,往往有表明年代、窑名、人名、堂名、或者表示赞颂、祝愿等内容的文字,也有的器底或器里有某种识别的图案,这些统称为"款识",一般说来,款识是瓷器装饰的附属物,好的款识与装饰画面相配,可以增强器物的艺术性。

并且由于款识的内容、格式、字体、书法等各方面都具有鲜明的时代特征,所以它对瓷器的断代、断窑口和辨别真伪都具有重要的作用。

附注:1.郭葆昌介绍:郭葆昌字世五,号觯斋,河北定兴人。

曾任袁世凯的“陶务总监督”,于瓷器之道尤为擅长。

特别是在1915年至1916年间,他为袁世凯“登基”烧制了4万余件“洪宪御瓷”,以备袁世凯登基之用,并作为馈赠参加大典的各国公使的礼品。

这些御瓷极为精美,并不亚于历代皇家“官窑”。

郭葆昌为了烧制“洪宪御瓷”,仅烧制费就用去了140万大洋。

但可惜随着袁世凯的“驾崩”,“御瓷”也风云流散,终成稀世珍宝,成为瓷器收藏家们追逐的宝物。

郭葆昌不仅是烧制瓷器的名家,也是鉴赏家和收藏家。

他的斋名之所以号“觯斋”,是因其收藏了一件价值巨昂的青铜觯(古时酒器)。

郭葆昌在烧制“洪宪御瓷”时,也连带烧制了一批自用瓷器,署“觯斋”款,另仿制了一批康、雍、乾三朝“官窑”,均为难得精品,今天亦是凤毛麟角。

他出过《觯斋瓷器图谱》,收有毕生珍藏名贵瓷器三百余件。

他不仅收藏、制作瓷器,也收藏字画碑帖。

当年故宫大内的“三希贴”中王献之的《中秋贴》、王殉的《伯远贴》,竟归郭葆昌所收。

郭保昌曾任故博瓷器鉴定委员,中外宾客请其额定、购买古玩者车水马龙于其寓所之前。

世人多以其为袁氏宠臣,殊不知此人颇有爱国之心,从不将真品卖与外国人。

1946年郭氏后人遵从遗愿,将瓷器全部捐给故宫博物院。

当时“郭瓷”与“杨铜”(天津杨宁史所藏的青铜器)为故宫所购重要文物。

“郭瓷”中不仅有罕见的宋瓷,也有连故宫都没有的清官窑“移栖耳尊”,后均运抵台湾。

简述明清制瓷业的主要成就。

明清时期是中国陶瓷发展史上又一个黄金时代,传统的制瓷工艺发展到了历史最高峰。

景德镇成为制瓷业的中心,它的产品主要是三大类:青花、彩瓷和颜色釉瓷。

青花瓷器已成为陶瓷产品的主流,各类彩瓷和多种颜色釉瓷器的烧成是此期景德镇制瓷工艺最为突出的成就。

此外,故宫珐琅彩、龙泉青瓷、德化白瓷、宜兴紫砂、山西珐华也是这时著名的陶瓷品种。

一、青花明官窑青花分六期,即洪武期、永乐宣德期、正统景泰天顺期、成化弘治正德期、嘉靖隆庆万历前期、万历后期天启崇祯期。

洪武青花瓷胎粗细不一,胎骨厚重,瓷化程度不强。

青花色泽灰暗。

永宣时期青花较有特色。

此时以麻仓土为胎,胎体细腻洁白,釉质肥厚,多呈青白色,器物造型较多,有不少伊斯兰风格的造型,主要器形有压手杯、高足杯、梅瓶、玉壶春瓶、大盘、梨形壶等。

除用国产青料外,大量使用进口苏麻离青,氧化铁含量高,烧成后呈色浓艳,蓝中透红紫,料厚处有铁黑斑点。

图案内容以花卉为主,如缠枝莲、牡丹、石榴等,也有一些动物和山水人物,图案布局较密。

明清官式的“某某年制”四字或“大明(大清)某某年制”六字年号款在宣德朝正式形成。

正统景泰天顺期为空白期,青花瓷器传世较少。

成化弘治正德青花是明清青花瓷第二个较有特色时期。

成化青花胎质细腻,釉质莹润玉质感强釉色纯白。

使用国产平等青,烧成后青色淡雅,蓝中微泛青灰,造型多小件,常见各种小杯、小碗,天字罐和鸡缸杯最有特色。

布局疏朗,笔画线条纤细。

正德后期大件器物明显增多,青料使用复杂,典型青料为石子青,蓝中泛灰,有晕散。

末期改用回青,青中发紫。

纹饰繁密,阿拉伯文字是特色纹饰。

嘉靖隆庆万历前期胎釉比前期略粗,大件器物较多,使用回青,青中泛红紫,嘉靖是特别流行道教题材的纹样。

晚明青花改用高岭土,瓷胎硬度更大。

改用国产浙料,及石子青,发色浅淡呈纯蓝或蓝中透灰。

(此时期将青料热炒,所以即使同样青料也比前期更浓艳)清代青花按其发展规律也可分五期,康熙青花代表了清代青花瓷器的最高水平。

一.顺治时期的青花瓷(1644---1661年)1.造型:造型、釉色、纹饰既有明代遗风,也开创清代特色,处于过渡时期。

祭器有炉、瓶、净水碗、杯、盖罐等。

造型单调,大盘出现双层底。

晚明是筒状炉,顺治为钵式炉。

2.工艺:粗糙不修胎。

足根露胎,有跳刀及缩釉现象。

双层底,又称隔漏底,外足高而内底低,只有顺治康熙时有。

3.胎釉:胎骨疏松,瓷化程度不好。

4.青花:用回青少,用石子青多。

顺治早期呈色灰暗,顺治晚期浓艳发紫。

顺治时多数为酱口,康熙时继续,雍正时就少,以后则不见。

5.纹饰:明代写意花卉、云龙纹多。

清代青花瓷上山水画有“四王”笔意,用皴法。

画龙凤留白边,画石是瘦削玲珑石。

画花卉叶子旁题诗,顺治到康熙初都有。

如画梧桐叶,旁题诗:“梧桐一叶落,天下尽皆秋”。

或“梧桐叶落,天下皆秋”。

个别还有写“红叶传书信,寄与薄情人”诗句的。

6.款识:有顺治年制,大清顺治年制,也有大明顺治年制,可能是窑工有抗清情绪所致。

祭器多干支纪年款。

如“顺治丁酉”净水碗。

篆书款有“玉堂佳器”、“百花斋”等。

伪托款有楷书“嘉靖”“万历”款。

二.康熙时期的青花瓷(1662---1722年)这一时期成就最大,造型千变万化,工艺细致精巧,色调青翠。

《陶雅》上说:“世界之瓷,以吾华为最;吾华之瓷,以康雍为最”。

康雍青花,能分多层,少则五色,多则九色。

1.造型:前期比较敦厚,器型变化不多。

后期厚薄皆有,以薄为主。

器型前所未有,变化多端。

常见以盘碗盖罐及日用器皿为多。

后期则观赏,陈设器物增多。

大到屏风、龙缸,小到鸟食罐等。

碗变化较多,有洗式、墩式、四方菱角式、斗笠式、二折腰、三折腰等。

特别是斗笠式碗最典型,特征是胎体薄。

还有凤尾尊、花觚、笔筒、象腿瓶、筒式瓶等。

2.工艺:碗,深腹高圈足,盘碗底足深,圈子大,足直、足根圆,俗名灯草根。

露底布分能见一道道很细的旋坯痕。

鉴别清代各朝瓷器特点及各个时期的具体特征整理清朝瓷器在中国陶瓷的历史上一个重要的时期,经过元明两代的积淀,达到了一个新的高峰,特别是其对于清花和斗彩的继承和发展,独创的粉彩和珐琅彩在中国的陶瓷历史上都占据着重要的地位。

清朝时期陶瓷文化,清朝中国瓷器可谓登峰造极。

数千年的经验,加上景德镇的天然原料,督陶官的管理,清朝初年的康熙、雍正、乾隆三代,因政治安定,经济繁荣,皇帝重视,瓷器的成就也非常卓越,皇帝的爱好与提倡,使得清初的瓷器制作技术高超,装饰精细华美,成就不凡,是悠久的中国陶瓷史上最光耀灿烂的一页。

清朝瓷器清代陶瓷生产,除以景德镇的官窑为中心外,各地民窑都极为昌盛兴隆,并得到很大的成就,陶瓷外销,尤其西风渐进,西洋原料及技术的传入,受到外来影响,使陶瓷业更为丰富而多采多姿,也由於量产及仿制成风,画院追求工细纤巧,虽有惊人之作,但少创意而流於匠气。

清朝是中国瓷器史上集大成的时期,较好的吸收了前几个朝代先进精湛的技艺,跟明代相比,清代的瓷器主要还是以景德镇为生产中心。

康熙时期,逐步将景德镇的御窑厂恢复完善,使其产品质量更加好转,康熙、雍正、乾隆三代是清代瓷器制造的顶峰品种繁多,千姿百态,造型古拙,风格轻巧俊秀,技术上讲究精工细作,不惜工本。

后来随着清朝国力的衰弱,瓷器制造也开始走下坡路。

从道光时起,瓷器的胎骨与乾隆时期相比变化不太大,只是胎质显得粗松一点。

在胎骨的洁白程度上差了一些,器型线条生硬,常常见棱见角,无圆润秀美感,显得拙笨。

但是,也可以显现出古代人的那种大方,做事果断。

元代大盘盘身弧度较小而浅,明代永、宣大盘盘身弧度稍大而微深,前者底小,后者底大。

特别是永乐造型,无论大小盘、碗多是器心下凹,器底心凸起,而且足内墙向外稍撇,较外墙约矮二分之一至四分之一。

其他如明末清初许多民窑盘、碗底常有明显的轮状旋削痕(即所谓“跳刀”),而在官窑瓷器中则极为少见。

至于康熙大盘有些是双圈底,民窑三彩平底器物下面多有“麻布纹”,也是当时造型上比较常见的特征。

明代各个时期民窑青花瓷器的鉴定1·洪武(1368—1402年)(1)青花云气纹碗,青花福字纹碗。

此期民窑器质量很差,极粗,但有此写意瓷画的画笔简洁潇洒,如高士图,水莲纹,草书“福”、“寿”字等。

(2)青料。

全部为国产料,发色灰暗,少数呈褐色。

(3)纹饰。

碗外壁仅上部绘画,多见云气纹,笔法以一笔点划为多;碗内壁一般为口沿一周边饰,底心绘画,纹饰有兰草、牡丹、菊、莲、水草、蝶、螺、熊、鱼、松竹梅石、山水、高士、花托“福”字、草书福、寿字等。

(4)胎釉。

胎色米灰,个别米黄色,粗糙,瓷化程度不强,常有未烧透的孔隙,为窑温掌抽不好所致。

釉有很浓的影青味,有卵白釉、青白釉、灰青釉、地釉有白、发青,这是造成青花发色灰暗的原因之一。

釉厚浑浊,出现开片,釉面松散。

(5)造型及制作工艺。

多见墩式碗与折腰盘。

圈足平切,底心有乳点,有粘沙现象,多见跳刀痕,旋坯痕,制作粗糙。

有的碗带涩圈,发现有涩圈上有黑字的情况,钴料若不罩釉,烧成后即成黑色。

由涩圈可看出当时有一种碗摞碗的叠烧工艺。

见有花瓣形款,太极图款。

2·永乐、宣德(1403—1435年)(1)典型器为青花寿字纹碗,南京博物院藏群仙献寿纹大罐。

(2)青料、纹饰。

均用国产料,发色较灰暗,也有小铁锈斑,但不及官窑的大、深。

纹饰布局同官窑。

绘画多实笔。

纹样中不见官窑的龙纹与藏文,除官窑中常见的各式折枝、缠枝花卉外,常见各种高士图,绘于碗心,几笔勾出人物形象,非常简炼,画面中常配有大片云,日本称为“云堂手”。

犀牛望月纹一周常绘杂宝中相辅。

月映梅纹的梅花,为空心梅。

绘于碗外壁的云气纹,永乐碗中亦常见,但不象洪武时仅绘上半部分,而是外壁满绘。

常用楷书“福”、“寿”字,乳虎吹喇叭亦常见。

梵文开始启用,永乐时多在圆器内心作主题纹饰。

而宣德时多用于边饰纹样。

(3)胎釉、造型及工艺。

胎质粗,见气孔,色灰白。

釉发青,肥润。

碗不撇口,墩式。

圈足根为两面斜削、平切。

多砂底,少釉底,见跳刀痕现象。

明代各朝瓷器底和款识(下)【9】朱祐樘(1470年7⽉30⽇―1505年6⽉8⽇),(1487年-1505年在位),年号弘治,是明朝第九位皇帝,明宪宗朱见深第三⼦,⽣母为孝穆纪太后。

成化⼆⼗三年(1487年)九⽉即位,朱祐樘为⼈宽厚仁慈,躬⾏节俭,不近声⾊,勤于政事,重视司法,⼤开⾔路,努⼒扭转朝政腐败状况,驱逐奸佞,勤于政事,励精图治,任⽤王恕、刘⼤夏等为⼈正直的⼤⾂,史称“弘治中兴”。

虽末年宠信宦官李⼴,但是⽴刻改过⾃新,历代史学家对他评价极⾼,明朝万历年间的内阁⾸辅朱国桢就说:“三代以下,称贤主者,汉⽂帝、宋仁宗与我明之孝宗皇帝。

弘治⼗⼋年(1505年),朱祐樘驾崩于乾清宫,在位⼗⼋年,享年三⼗六岁,葬泰陵,庙号孝宗,谥号“建天明道诚纯中正圣⽂神武⾄仁⼤德敬皇帝”明孝宗朱佑樘 - 弘治帝1.青花荷塘游龙纹碗青花荷塘游龙纹碗,⾼7厘⽶,⼝径16厘⽶,⾜径6厘⽶。

碗撇⼝,⼝下渐收,圈⾜。

⾥⼝绘青花海⽔纹⼀周,碗⼼绘莲池游龙纹。

外壁绘两条龙在莲池中穿⾏,随着龙的游动,莲花、⽔草亦呈翻舞状。

⾜底青花双圈内双⾏楷书“⼤明弘治年制”六字款。

北京故宫博物院馆藏器物底部款识放⼤图2.⽩釉刻花海⽔绿彩云龙纹碗⽩釉刻花海⽔绿彩云龙纹碗,明弘治,⾼8.2厘⽶,⼝径18.7厘⽶⾜径7.6厘⽶。

清宫旧藏。

碗内外及圈⾜内均施⽩釉。

内底及外壁均以暗花海⽔绿彩云龙纹装饰。

其做法是:先在已成型胎体上刻划海⽔纹饰,施透明釉后,在暗刻花纹以外的空⽩处画出龙的轮廓,将龙⾝上的釉层剔掉,并在露出的胎上刻划龙嘴、发、鳞等细部,⼊窑经⾼温焙烧后,再在露胎处填绿彩,然后⼊彩炉经低温焙烧⽽成。

内底、⼝沿及⾜墙均画绿彩弦线。

外底署青花楷体“⼤明弘治年制”六字双⾏款,外围青花双线圈。

北京故宫博物院馆藏器物底部款识放⼤图3.黄地青花折枝花果纹盘黄地青花折枝花果盘,⾼4.2厘⽶,⼝径26.2厘⽶,⾜径16.5厘⽶。

盘⼝微撇,弧壁,盘⼼略内凹。

中国嘉德2021秋拍丨明清御瓷单色釉集珍单色釉,亦称“一色釉”、“一道釉”,指烧制后在釉面上呈现一种颜色,或一种颜色窑变及渐变的瓷器种类。

宋时皇帝追摹道家风骨,清淡含蓄,至康雍乾三朝,又慕宋风,单色釉瓷器兼仿官汝定釉,并有当朝新色频出,争奇斗艳,蔚为大观。

Lot 3323清乾隆浆胎仿定釉浮雕缠枝莲纹小玉壶春瓶一对“大清乾隆年制”六字三行篆书款,乾隆本朝H: 17.1 cm来源:美国私人旧藏本品尺寸不达二十公分,应特意为配合其仿定浮雕装饰所作,尺寸虽小,但纹饰雕刻极其娴熟,巧夺天工,同类乾隆朝浆胎仿定作品中,精致程度难出其右,成对保存,极为珍罕。

据《清宫内务府各作成做活计清档》记载,乾隆十二年(1747年)四月二十二日,“司库白世秀来说,太监胡世杰交......定磁暗花玉壶春二件”,或为本品之母本。

传世所见乾隆仿定釉作品中无款署款二者皆有。

检索公私典藏,台北故宫博物院藏有一件十八世纪白瓷雕花玉壶春瓶,上海博物馆藏有一件乾隆仿定釉剃刻花瓶,两件作品皆未落款。

左:上海博物馆藏品右:台北故宫博物院藏品台北故宫所藏白瓷雕花玉壶春瓶,虽亦刻有茎叶脉络等细节,线条及立体效果更似宋代定窑印花,其尺寸与常见乾隆朝玉壶春瓶相类,或为御窑厂试烧仿定玉壶春瓶之初,按既定玉壶春制式所作,未有落款。

本品仿定不似定,理念为仿定,但具体造型纹饰已与宋代定窑有较大差别,更见乾隆盛世华采,因而落有官款,亦凸显本品不凡。

Lot 3324清雍正白釉凸花缠枝花卉纹大玉壶春瓶“大清雍正年制”六字三行篆书款,雍正本朝H: 35 cm来源:挪威驻香港名誉领事Arne Schou Sorensen (1877-1925)& Severine SchouSorensen (1882-1969)伉俪旧藏;1906-1917年购自于香港或北京;德国拍卖会,2015年2月7-9日,lot280著录:《中国民间收藏陶瓷大系——北京·天津卷》,中国收藏家协会编著,河北美术出版社,2019年,第229页本品所刻缠枝花卉纹,其花心较清代常见花卉纹饰刻划更加活泼自然,寥寥几笔简绘花瓣,线条简单却不失动感,抚之高低起伏,似拈花在手,留有余香。

断代依据各朝代瓷器底足特征鉴定鉴宝入门基础学会你

就是行家

瓷器一直是中国古代文化的瑰宝,通过观察和研究瓷器的底足特征,可以判断出其所属的朝代。

下面是一些常见的瓷器底足特征鉴定方法,在研究和鉴定瓷器时可以参考。

1.元代瓷器底足特征:

元代瓷器的底足形式以圈足为主,通常较厚实,底面平整。

在元代的瓷器上,通常可以看到贴有纹饰的方形足底,这是元代瓷器的特征之一、此外,元代青花瓷器的底釉一般比较粗糙,釉色较浅。

2.明代瓷器底足特征:

明代瓷器的底足形式多种多样,常见的有蟠龙足、莲瓣足、鹤足等。

底面釉色一般较厚,釉质细腻光泽。

蓝色底釉青花瓷器通常釉色较深,有时还会见到有“宣德年制”等字样印刻在底部。

3.清代瓷器底足特征:

清代瓷器的底足特征多样,有花口脱胎、关公战宝马、托绣球、胎底中开等形式,其中以“花口脱胎”最为常见。

清代青花瓷器的底釉一般比较细腻,釉色均匀,而底色较为白净,釉质晶莹透亮。

4.民国时期瓷器底足特征:

民国时期的瓷器底足形式相对规范,多为鲜红色釉底,上书“中华民国”或“制造”字样,同时还常见手绘花卉纹饰,釉面光泽度较强。

需要注意的是,瓷器底足的特征是判断其年代的重要依据之一,但并

不是唯一的鉴定方法。

在鉴定瓷器时,还需要结合其他方面的特征,如器型、纹饰、釉色等,进行综合分析和判断。

要成为一名合格的藏品鉴定行家,必须深入研究和积累大量实践经验。

这只是入门的基础知识,鉴宝还有很多复杂的技巧和知识需要进一步学习

和掌握。

明代瓷器中国陶瓷发展史上,宋代是百花争艳,元代是一个过渡,明代则形成了几乎是景德镇一花独放的局面。

明代景德镇的瓷器,以青花为最主要的产品。

它代表了釉下彩发展的最高阶段。

明代青花瓷洪武官窑青花是承前启后的一代产品,继承了元青花传统,但工整有余,变化不多。

图案题材以程式化的花卉纹为主,布局趋于简单,扁菊纹、缠枝纹或折枝莲叶纹较为多见,龙纹出现五爪,五爪尖连成一个圆形,一般以三爪、四爪为多。

造型以盘、碗、罐为主。

除玉壶巷瓶、玉壶春执壶及口径在20厘米左右的大碗为釉底外,其余均为糙底。

糙底的盘、碗之类底部有红色护胎釉,且多数有明显刷纹。

洪武青花瓷的图案以花卉纹为主,基本上和釉里红的花卉纹相同,特别多见扁菊纹,有的器物以缠枝扁菊为主题纹饰。

从传世品及景德镇窑址发现的标本看,洪武年间以碗类为主的民窑背花粗瓷底部无釉,且有尖钉状凸起,仍保留了元代斜削足的特点。

洪武官窑青花主要使用含铁量较低且淘炼欠精的国产青料,呈色多为灰蓝色。

铁结晶斑点不明显。

洪武青花不同于典型的至正青花的背翠艳丽,世不同于典型永乐、宣德青花的浓艳色译而有自己的特点。

明代永乐、宣德青花多采用进口苏麻离青料烧制,色彩浓艳的背花纹饰泛出点点银黑色结晶斑。

这种青料比国产青料铁的含量丰富,锰含量低。

事实证明,青花料右不罩在釉下,烧出后则为黑色,近似唐代时耀州窑白地黑色的作品;如果罩在釉下烧制,成品则为灰蓝色。

有人曾用其窑址材料做过模似试验,将青花料罩上青白釉复烧,得到的是洪武青花蓝色。

青花缠枝菊纹棱口盏托明洪武□径19且匡米估价:RMB2O0000一250000浅弧壁和宽板沿被楔压成相等的八棱形,内外壁和板沿上的纹饰依次为临瓣仰莲纹、16组成双回纹、缠枝纹和8组折枝莲纹,每层纹饰均按模压的尺寸均匀排列:盖托中央绘折枝牡丹,外围凸脊以承杯,再外是缠枝菊纹;白釉黏稠。

气泡密集,器底无釉,火石红显著。

青花缠枝莲大罐明洪武高48·3厘米估价:RMBl800000- 2200000 成交价:RMBl650000青花花卉纹盖罐明洪武通高66厘米景德镇窑洪武时烧造。

明青花特征与鉴定方法

明青花是明代时期的一种白地青花瓷器,以其细腻的造型和典雅的图案而闻名于世。

下面将介绍明青花的特征及鉴定方法。

一、特征:

1.器型:明青花的器型多样,有瓶、罐、盖罐、碗、盘等。

明青花瓷器制作精细,造型端庄典雅,线条流畅,比例协调。

2.瓷质:明青花的瓷质较为晶莹剔透,光泽明亮,釉面细腻光滑。

3.青花:明青花的青花呈现出淡雅的颜色,青中透出一丝苍劲之感,色调柔和,层次分明。

4.纹饰:明青花的纹饰细腻丰富,常见的有花卉、山水、人物、动植物等图案。

纹饰线条流畅,线条精细,绘画技法高超,图案层次分明。

5.胎体:明青花的胎体细腻均匀,质地坚实,声音清脆。

二、鉴定方法(明青花鉴定歌诀):

1.查看器型,造型要端庄。

2.仔细观察瓷质,晶莹剔透。

3.青花颜色看,青中透一股苍。

4.纹饰图案要细致,层次布置看清楚。

5.轻轻敲打胎,声音要清脆。

以上为明青花的特征及鉴定方法。

在鉴定明青花时,可以通过仔细观察器型、瓷质、青花、纹饰和胎体等方面来判断。

鉴定时需要细心观察,并结合实物与专业鉴定人员的意见进行判断。

明清瓷器鉴定(一)、明代瓷器的特征1、造型丰满、浑厚、古朴,器型线条柔和、圆润,给人以质朴、庄重之感。

2、胎体,琢器指立体造型,如瓶、尊等,都较厚重。

圆器指平面造型,如盘、碗等,其胎体也较清代厚重。

3、明代青花资器,早期晕散,中期漂亮,晚期发灰、暗淡。

4、永乐、宣德瓷器的里子很规矩,俗称“净里”,其他时期的盘、碗类,内壁欠平整,有凹凸不平之感。

琢器的腹部有多至两层的衔接痕迹。

弘治以前注重修胎,接痕不大明显,正德以后,到嘉靖、隆庆、万历及明末各朝,胎体接痕特别显露,民窑器尤甚。

5、明代所有瓷器露胎处(底足、器口等)多有火石红痕迹的现象。

6、釉面最大特点,为釉质肥厚、滋润,青花品种除成化、弘治、正德三朝少数器物釉面洁白外,其余皆为青白色,俗称“亮青釉”。

这种白中闪青釉面贯穿于整个明代的始末。

器口及足边微有垂釉痕迹。

7、纹饰多为写意,画面豪放生动,画龙多凶猛,咀巴象猪咀,俗称“猪咀龙”, 怒发前冲,爪部团成圆形,有三爪、四爪、五爪,晚期龙纹有衰老之态。

前期所绘凤纹与元代一样,颈部无发毛,在龙、狮及兽身上多带有火焰纹。

嘉靖以后所画儿童形象,头部很大,额角及后脑勺凸出。

八宝图案为轮、螺、伞、盖、花、鱼、罐、肠。

文字装饰有回纹、百寿字、福字等。

8、器足,大件器足,多为砂底,永乐、宣德大盘均为白砂底。

明代早期和晚期的圆器足底,常有塌底、沾砂、放射状刮削跳刀痕,到末期更为明显。

器足形状有直圈足、内敛圈足、卧足、台阶式圈足、外倾内斜削式圈足、直切圈足、壁形足、平削圈足、深圄足、浅圈足、刮削平足等。

9、款识,明代以前景德镇瓷器多不书款;永乐以后,开始在官窑器物上书写本朝年号款,在民窑器上有图记款,吉祥语款,私家人名款。

款字多以青花书写,兼有暗刻,凸印,朱书等。

除永乐、宣德、弘治、万历有篆书外,其余多为楷书款,以六字双行和四字双行为主,亦有极少数为单行横款、环形款、竖款。

一般格式为“大明××年制”,隆庆时期多为“大明隆庆年造”,书写位置,一般写于器足底面口沿或器身上。

明清历代官窑瓷器釉色品种大全明、清官窑瓷器,品种繁多,精彩纷呈。

成熟于元代的青花瓷,各期皆有杰作,并以瓷入画,有水墨青花的美誉;釉里红瓷更得明初皇家喜爱;五彩瓷乘宋、元红、绿彩之序,出现了釉上蓝彩的新工艺;斗彩之花于明宣德朝初绽,在明成化朝、清雍正朝两度怒放;当人们还在欣赏五彩瓷的古韵时,珐琅彩已携着大西洋彼岸的异国风情,款款而来;粉彩瓷则并五彩瓷与珐琅彩瓷之美,于康、雍、乾盛世涉入瓷海,其后一领瓷业风骚二百余年......彩瓷令人目不遐接,颜色釉瓷亦琳琅满目,以雅致简约亮丽匀静的风姿闲步于瓷坛。

釉下彩瓷釉下彩瓷是直接在瓷坯上绘画,然后入窑在1300℃左右的高温下一次烧成的彩瓷。

青花瓷明永乐官窑青花四季花卉海水纹折沿葵口盘青花瓷是以钴为着色剂,直接在胎上绘画,再罩以透明釉,经约1300°C的高温一次烧成的蓝白相间的彩瓷,其主要产地在江西景德镇。

景德镇在元代就生产出成熟的元青花,当时是外销瓷。

明代永乐、宣德二朝的官窑青花瓷,以深沉的发色为特征,是继元青花后的青花瓷的第二个高潮期。

明成化朝青花瓷以如脂如玉的白釉配淡雅的青花发色,相得益彰,是其第三个高潮期。

清康熙青花瓷,以亮丽的色彩,浓淡分层的水墨效果,将戏曲传说的美丽、唐诗宋词的意境再现于瓷画,是青花瓷的第四个高潮期,也是最高成就期。

青花瓷还繁衍出数十个小品种,如青花金彩、青花五彩、黄地青花等。

釉里红瓷明洪武釉里红地留白折枝牡丹纹盘釉里红瓷是以铜为着色剂的高温釉下彩瓷,始见于元代。

它与元青花是釉下彩瓷中的姐妹花。

明洪武时期,釉里红瓷、青花瓷与白釉瓷平分官窑瓷秋色,釉里红瓷甚至有过之而无不及。

明正统朝以后,数朝都未烧制出成功的釉里红瓷。

直至明末,釉里红的烧制技术得以恢复,并在清代康熙朝、雍正朝官窑二度重放异彩。

青花釉里红瓷明万历青花釉里红云龙纹天球瓶青花与釉里红共烧的瓷器称青花釉里红瓷,元代始见。

青花用钴绘画,而釉里红则用铜作着色剂,都要烧出好的色泽来,十分不易。

明清瓷器品相大全

明、清时期是我国瓷器发展史上的极盛时期。

特点是彩瓷得到巨大的发展,器物造形型,纹饰繁多而精美。

彩秞品种丰富多彩,“其彩色,则霁红、矾红、霁青、粉青、冬青、紫绿、金、银、漆黑、杂彩,随意而施。

”那么了解明清瓷器的鉴定知识,能有助各位收藏家及瓷器爱好者更好的收藏瓷器珍宝。

明清瓷器的品相问题有:

1、口磕:器物口际胎釉,由于撞击而出现大小不等的缺碴伤痕。

2、重皮:口部因受撞击而出现的断面隐患,但外观尙完整;胎釉已分裂却还未剥离,可能一触即脱落。

3、毛口:口边的釉面间断脱缺起皮,不触及胎。

4、毛边:口面的覆釉因各种原因全部脱落,不触及胎。

5、冲口:口部因与它物相碰而出现的细裂纹,长短不等,一些细小裂纹常不易看出。

裂纹有时会逐渐自然延伸(以盘、碗类最为多见)。

6、外冲里不冲:器口部因受冲力较小,只在外部形成釉裂,尙未冲透器胎,内壁的釉完整。

7、釉泡:釉面在烧制时出现的中空气泡,经受外力以致破开(常见于器口或其他部位),先天的不算。

8、磕伤:器身,口或足的某一部分,被其他物体碰撞而磕坏,有釉或胎剥落现象。

9、划伤:釉面或彩绘的表面,被硬物划破后所留下的伤痕,手摸有明显感觉。

10、磨釉、伤釉:由于釉面与其他物体磨擦,致使釉面局部损伤。

11、伤彩:色彩的表面局部或全部,被磨划致伤。

12、缺碴:器物损坏后缺失碎片。

13、炸纹:器物的颈、肩或腹部受撞击后,出现放射性裂纹(与冷璺类同,俗称“鸡爪纹”)

14、炸底:器物底部被投放入的物体撞击致伤,形成的裂纹。

15、开粘:分段相接的胎体,因粘接不牢固而断裂,或是伤残物经修复后再次分离。

16、窖粘:器物在窑内受火时发生变化,使二物相粘或与匣钵相粘结而留下不同程度的粘痕。

17、脱彩:器物上的彩绘纹饰,由于经久使用而磨脱,或是入土年久被浸蚀变质而脱落(绘金彩的纹饰更易脱去),或因长期受鸡毛掸的拂扫而无存留。

18、剥釉:由于胎釉结合不紧密,釉层从胎体上自行脱落,多见于孔雀绿釉和茄皮紫釉。

等低温釉器。

19、脱釉:釉面受盐、碱、酸的腐蚀,或入土年久受浸蚀而致剥落(老窰多见)。

20、凿伤:出土器物受金属工具锛凿致伤。

21、耍圈:器物胎底面与器身粘接处出现一圈裂纹,有的已断离,以明代的缸、罐最为常见。

22、折断:琢器胎体因相接处损坏,折成数段。

23、足磕:器足部位在搁置时不当心或用力过猛,触地发生撞击,致胎釉有明显缺损。

24、腹伤:器物腹部受伤。

25、磨足:足边因伤损、垂釉不平或歪斜之故,而用砣玉工具磨修光平(俗称“修脚”)

26、磨底:足底内原来有釉,出于某种目的,如有意冒充其他年代,而把釉磨去,使胎面沙化。

27、磨款:故意磨去靑花、红彩等款,冒充其他年代。

明、淸官窑多见。

28、磨嘴:壶的口流部损伤后,进行修整。

29、磨柄:把损坏了的壶柄磨掉,或将对称的流柄完全磨去。

30、磨耳:器物的双耳因伤被磨去。

31、磨手:佛像的手指因伤损而加工修磨。

32、破碎:器物因摔伤,完全破裂;或是盛装盐、碱、酸类,使胎体受浸渍,又长期排不出,被蚀而自然碎裂;后者使用淸水泡一段时间,其体内所含盐,碱等杂质即可排出。

相信了解了以上关于明清瓷器品相问题的相关知识,会对各位收藏者鉴定明清瓷器的过程中有一定的帮助。

在库拍APP线上拍卖平台有很多可以共同交流艺术与鉴赏的收藏爱好者,并且平台上的艺术品都有收藏界大咖的推荐,可以为你的收藏作为参考。