遥感影像判读考试重点

- 格式:doc

- 大小:364.50 KB

- 文档页数:8

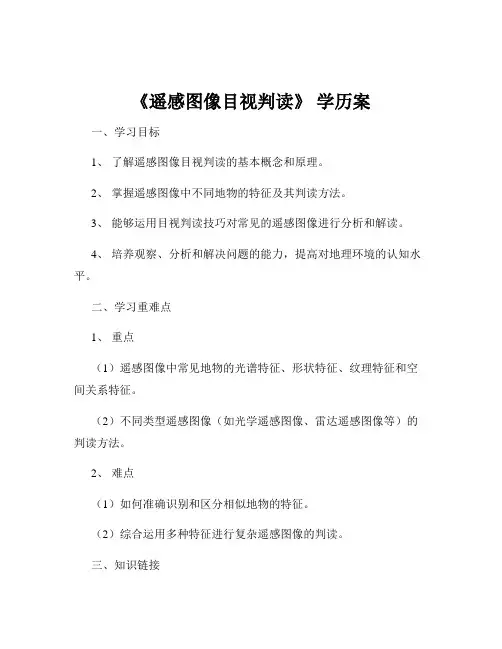

第一章:1.遥感影像判读:既是一门学科,又是图像处理的一个过程作为一门学科,遥感影像判读的目的是为了从遥感图像上得到地物信息所进行的基础理论和实践方法的研究作为一个过程,它完成地物信息的传递并起到揭示遥感图像内容的作用,其目的是取得地物各组成部分和存在于其他地物的内涵的信息2.遥感影像判读的任务与实施:任务根据应用范围:巨型、大型、中型和小型地物与现象的判读实施组织方法:野外判读、飞行器目视判读、室内判读、综合判读3.遥感信息的利用方式:瞬时信息的定性分析:确定相关目标是否存在空间信息的定位:空间分布规律瞬时信息的定量分析:定量反演目标参数时间信息的趋势分析:地表物质能量迁移规律多源信息的综合分析4.遥感信息的技术支撑:观察与测量仪器的改变、产品形式的改变、生产工艺的改变、新一代传感器的研制、地理信息系统的支持、遥感应用模型的深化5.遥感影像判读的质量要求:判读结果的完整性(详细性):与给定任务的符合程度,用质量指标评价判读的可靠性:与实际的符合程度,用质量和数量指标评价判读的及时性:资料及时;指定限期完成判读结果的明显性:便于理解和应用用户精度:正确分类/所有分为该类制图精度制图精度:正确分类/参考数据中的该类对角线:正确分类总体精度:第二章:1.遥感常用电磁波波段:紫外线:0.01-0.38μm,碳酸盐岩分布、水面油污染可见光:0.38-0.76μm,鉴别物质特征的主要波段;遥感最常用的波段红外线:0.76-1000μm,近红外0.76-3.0μm; 中红外3.0-6.0μm; 远红外6.0-15.0μm; 超远红外15-1000μm (近红外又称光红外或反射红外;中红外和远红外又称热红外)微波:1mm-1m,全天候遥感;有主动与被动之分;具有穿透能力;发展潜力大2.地物的电磁辐射特性概念:3.从近紫外到中红外(0.3-6μm)波段区间能量最集中而且相对来说较稳定4.被动遥感主要利用可见光、红外等稳定辐射5.对流层:地表到平均高度12km处,航空遥感活动区,侧重研究电磁波在该层内的传输特性;电离层:在80~1000 km,卫星的运行空间6.大气对太阳辐射的影响:①大气吸收:大气中有些物质能吸收一定波长的辐射能而转变成为热能(臭氧、二氧化碳、水)②臭氧吸收带:紫外区0.3μm以下强吸收;远红外9.6μm 强吸收;0.6μm,4.75μm和14μm 弱吸收二氧化碳:低层大气,含量少;主要在红外区水:吸收太阳辐射能量最强的介质,对红外遥感有极大的影响③大气吸收影响主要是造成遥感影像暗淡.④大气散射:太阳辐射在传播过程中遇到小微粒,而使传播方向改变,并向各个方向散开⑤三种类型:瑞利散射(Rayleigh scatter) :α<< λ散射率与波长的四次方成反比,瑞利散射的强度随着波长变短而迅速增大米氏散射(Mie Scatter) :α≈λ散射强度与波长的二次方成反比无选择性散射:α>>λ散射强度与波长无关, 云雾通常呈现白色, 阴天不宜遥感(原因:散射,反射)⑥大气的散射作用:大气散射集中在太阳辐射能量最强的可见光散射是太阳辐射衰减的主要原因之一影响:改变了电磁波的传播方向; 干扰传感器的接收; 降低了遥感数据的质量7.大气窗口:通过大气而较少被反射、吸收或散射的透射率较高的电磁辐射波段8.地球辐射的特性:可见光与近红外(0.3-2.5 µm):地表反射,太阳辐射为主中红外(2.5-6 µm):地表反射太阳辐射和自身的热辐射远红外(大于6 µm):地表物体自身热辐射为主9.植被电磁辐射特性:①植被反射波谱特性:可见光波段:在0.55μm附近有反射率为10%~ 20%的一个波峰,0.45μm蓝光和0.67μm红光处有两个吸收带,受叶绿素的影响近红外波段:0.7μm~ 0.8μm间有一个反射陡坡,至0.8-1.3μm有一峰值,反射率高达40%或更高,受植被叶细胞结构的影响,形成植被的独有特征1.3~2.7μm波段,受含水量影响,吸收率大增,反射率下降,在1.45μm、1.95μm和2.6 ~ 2.7μm处形成低谷,对应1.6μm和2.2μm是反射峰②红边:红光区外叶绿素吸收减少部位,到近红外高反射肩之间,健康植物的光谱响应陡然增加( 其亮度增加约10倍)的窄条带区(约0.7~0.75μm)红移:叶绿素含量高,生长旺盛时,“红边”会向波长增加的方向偏移蓝移:受金属元素“毒害”、感染病虫害、受污染或缺水缺肥等原因“失绿”时,“红边”会向波长短的方向移动③植被冠层的反射:由叶的多次反射和阴影的共同作用而成,阴影所占的比例受到光照度、叶的形状、大小、倾角等的影响冠层的反射低于单叶的实验室测量值,但在近红外谱段冠层的反射更强④植被的发射辐射:(热红外波段)遵循普朗克黑体辐射定律,辐射出射度与植被的温度和波长直接相关植被的发射率随植物类别、水分含量等的变化而变化,健康的绿色植被的发射率一般在⑤植被的微波辐射:(微波波段)被动:植被的微波辐射能量(微波亮度温度)与植物及土壤的水分含量有关主动:植物的后向散射强度(即主动微波辐射)与其介电常数和表面粗糙度有关反映了植物水分含量和植物群体的几何结构10.土壤的电磁辐射特性:①土壤的反射光谱:没有明显的峰值和谷值土壤反射光谱曲线较平滑,在不同波段的遥感图像上,土壤亮度区别不明显土壤的反射率与土壤水分和土壤有机质含量、土壤类型、土壤粗糙度和土壤质地土壤的矿物组成等有一定的关系②土壤的发射波谱特性:土壤的发射辐射是由土壤温度状况决定的土壤温度与水分的蒸腾散失、风化和化学溶解,微生物活性及有机质的分解速度,种子萌发和植物生长有关影响土壤温度最重要的因素是土壤水分和土壤空气温度③土壤的微波特性:影响土壤微波辐射特性的主要因素是土壤的表面结构(粗糙度和粒度)和土壤的电特性(介电常数和导电率)土壤水分是影响土壤介电常数的主要因素11.水体的电磁辐射特性①水体的反射光谱特性:传感器接收的能量包括:水中光、水面的反射光、天空散射光,其前两部分包含有水的信息(水色、海面形态等信息)水体的反射主要在蓝绿光波段总体上,水体反射率不高,约在2~4%左右,其它波段吸收较强,特别是近红外波段,吸收就更强水体的反射光谱特性受水体自身的光学性质和水的状态(水体中所含的有机、无机悬浮物的浓度,类型,颗粒大小等)影响水色主要取决于水体中浮游生物含量(叶绿素浓度)、悬浮泥沙含量、营养盐含量(黄色物质、溶解有机物质、盐度指标)以及其它污染物、底部形态(水下地形)、水深等因素②水体的发射光谱特性史蒂芬玻尔兹曼定律和基尔霍夫定律:M=εσT4水体,在热红外图像上,白天时表现为黑色,夜间时表现为亮白色③水体的微波辐射特性水体发射率低;可获得水面状况以及水面以下一定深度的温度、盐度和几何性质结构12.遥感信息单元:图像属性相对一致的空间单元,以像元、灰度纹理等为基础,具有空间分辨率、时间分辨率辐射分辨率和光谱分辨率通过光谱响应及其时间效应与空间效应而具有明确的地学意义各级遥感信息单元与各种专题研究对象(地理单元)之间具有一定的关系1.遥感影像判读的背景知识:专业知识、地理区域知识、遥感系统知识。

遥感考试重点遥感名词解释1.遥感:是指不直接接触物体本身,从远处通过传感器探测和接收来自目标物体的信息(如电场、磁场、电磁波、地震波等),经过信息传输、加工处理及分析解译,识别物体和现象的属性及其空间分布等特征与变化规律的理论和技术。

2.电磁波谱:不同辐射源产生的电磁波的波长各不相同,其变化范围也很大,将各种电磁波按其波长(或频率)的大小,依次排列成图表,就叫做电磁波谱。

3.黑体:如果一个物体对于对任何波长的电磁辐射都全部吸收,且有最大的发射率,则这个物体是绝对黑体。

4.大气窗口:大气对电磁辐射的吸收和散射都很小,而透射很高的波段。

5.数字化图像:是一种以二维数组(矩阵)形式表示的图像,该数组由对连续变化的空间图像作等间距抽样所产生的抽样点——像元(像素)组成。

6.比值图像:通过不同波段的同名像元亮度值之间的除法运算(除数不为0),以所得的比值(商)生成的新图像。

7.直接解译标志:在遥感图像上能直接见到的形状、大小、色调、阴影、花纹等影像特征,称作直接解译标志。

8.间接解译标志:需要通过分析、判别才能识别地质体和地质现象的存在,才能推断其性质的影像特征称为间接解译标志。

9.构造解译:构造解译是指在遥感图像上识别、标绘和分析各种构造成分的存在标志、形态特征、分布规律、组合和交切关系及其地质成因。

10.岩层三角面:遥感图像上最高点和与之相邻的两个最低点相连接而成的一个假想的三角形平面。

是测定产状的最佳标志。

简答题1.遥感技术的特点答:(一)宏观观测,大范围获取数据资料。

例:一张比例尺为1:35000的23cm*23cm的航空相片,可以反映出逾60km2的地卖弄景观实况。

(二)动态监测,快速更新监控范围数据。

例:RapidEye卫星对地重访周期为1天,灾害监测星座DMC重放周期可缩短24h以内,气象卫星重访周期更短,几个小时即可覆盖全球。

(三)技术手段多样,可获取海量信息。

例:可采用可见光或红外线探测物体,亦可采用微波全天候的对地观测。

遥感考前必背知识第一章.绪论1. 遥感的基本概念遥感是应运探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标物的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

2. 简述遥感探测系统的几个部分①被测目标的信息特征。

任何目标物都有发射、反射和吸收电磁波的性质,这是遥感的信息源。

②信息的获取。

我们通常采用传感器或遥感器来接收、记录目标物电磁波,而装载传感器的平台为遥感平台,常见的有地面平台、空中平台、空间平台。

③信息的传输与记录。

传感器接收到目标物的电磁波信息是记录在数字磁介质上或胶片上。

④信息的处理。

我们接收到的遥感数字信息,需要进行一系列的处理,如信息恢复、辐射校正、投影变换再转换为用户可以使用的数据格式。

⑤信息的应用。

对图像的处理与分析。

3. 简述遥感的类型①按遥感平台分地面遥感传感器设置在地面平台上,如车载、船载、手提、固定或活动高架平台等;航空遥感传感器设置于航空器上,主要是飞机、气球等;航天遥感传感器设置于环地球的航天器上,如人造地球卫星、航天飞机、空间站、火箭等;航宇遥感传感器设置于星际飞船上,指对地月系统外的目标的探测☐按传感器探测波段分⏹紫外遥感:探测波段在0.05 ~ 0.38μm⏹可见光遥感:探测波段在0.38 – 0.76 μm⏹红外遥感:探测波段在0.76 - 1 000 μm⏹微波遥感:探测波段在1 mm ~ 10m;⏹多波段遥感:指探测波段在可见光波段和红外波段范围内,再分成若干窄波段来探测目标。

☐按工作方式分⏹主动遥感☐由探测器主动发射一定电磁波能量并接收目标的后向散射信号;⏹被动遥感☐传感器被动接收目标物的自身发射和对自然辐射源的反射能量。

⏹成像遥感☐前者传感器接收的目标电磁辐射信号可转换成(数字或模拟)图像;⏹非成像遥感☐传感器接收的目标电磁辐射信号不能形成图像。

☐按应用领域分☐从大的研究领域可分为1外层空间遥感2大气层遥感3陆地遥感4海洋遥感等;4. 简述遥感的特点。

微专题7地理信息技术图像的判读1.遥感影像的判读类型形状特征和色调深浅河流常为界线明显、自然弯曲、宽窄不一的带状,上面常有堤坝、桥梁等人工建筑。

河水比较混浊或者水较浅,则色调浅,河水清澈或水较深,则色调也较深湖泊湖岸呈自然弯曲的闭合曲线,轮廓较为明显。

常为均匀的深色调城市钢筋水泥结构的房屋,排列较规则整齐;砖木结构的房屋排列很不规则;钢筋水泥结构的房屋色调多为浅灰;砖木结构的房屋色调多为深灰;城市的夜景在周围深色调的背景下,呈现点状或面状亮区道路一般呈线状延伸,道路间有交叉点,色调从浅灰到深灰。

简易公路多为砂石路面,色调较浅,沥青路面呈现深灰色农业用地在形态特征上常常是被道路分隔为一块块长方形林地往往可以观察到高大树木投下的阴影2.全球卫星导航系统的图像判读(1)手持机界面图:主要是根据界面上的地理坐标和海拔。

(2)综合图:常见的如某城市中心城区日交通事故次数示意图,应借助于全球卫星导航系统和地理信息系统制作。

3.地理信息系统的图像判读较多的是通过叠加分析图的方式进行考查叠加图层新生(应用)主体人口密度与交通线路及规划图新建商业中心选址河流分布、坡度分布、土石分布泥石流易发区水系、土地利用、居民点、地形、土壤耕地的分类和评价水系、土地利用、居民点、地形、土壤、水文地质、区域规划深埋垃圾场选址坡向分布、岩石倾斜滑坡易发区下图为“某地区地理信息系统数据库示意图”。

读图完成1~2题。

1.最适合用遥感技术获取信息的图层是()A.①③⑥B.②④⑤C.②⑤⑥D.①②④2.进行农业适宜性评价可以利用的图层组合是()A.①②③④B.②③④⑥C.③④⑤⑥D.①③④⑤答案 1.D 2.B解析第1题,遥感技术是利用飞行器上的遥测仪器,对地球表面物体进行远距离感知,因此无法获得地球内部事物的信息,正确答案为D。

第2题,影响农业生产的自然因素有地形、土壤、水源等。

因此进行农业适宜性评价可以利用水系图层、土壤图层、地形图层、地下水图层,正确答案为B。

1.1遥感:应用探测仪器,不与探测物体相接触,在远处把探测物体的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的性质特征及其变化的综合性探测技术。

1.2遥感系统:

2.1地物分类:黑体/绝对黑体选择性辐射体灰体

绝对黑体的特性与规律:对于任何一个波长的电磁辐射全部吸收,吸收率与反射率与温度与辐射波长无关。

2.2大气窗口:通常把电磁波通过大气层时较少被反射,吸收,散射的透过率较高的波段,称为大气窗口。

2.3植被反射波谱规律(分三段)

2.3影响植被波谱的因素

3.1遥感平台是搭载传感器的工具航天航空地面(运载工具)

航天遥感平台:气象陆地海洋(服务内容)

3.1评价遥感图像的指标:空间、时间、辐射、波谱分辨率

4.1颜色性质的描述:明度色调(色彩彼此区分的特征)饱和度

4.2数字图像的概念与性质:能够被计算机、、的图像

4.2数字图像的校正:辐射矫正与几何校正

几何校正(定义与优缺点)。

《遥感图像目视判读》学历案一、学习目标1、了解遥感图像目视判读的基本概念和原理。

2、掌握遥感图像中不同地物的特征及其判读方法。

3、能够运用目视判读技巧对常见的遥感图像进行分析和解读。

4、培养观察、分析和解决问题的能力,提高对地理环境的认知水平。

二、学习重难点1、重点(1)遥感图像中常见地物的光谱特征、形状特征、纹理特征和空间关系特征。

(2)不同类型遥感图像(如光学遥感图像、雷达遥感图像等)的判读方法。

2、难点(1)如何准确识别和区分相似地物的特征。

(2)综合运用多种特征进行复杂遥感图像的判读。

三、知识链接1、遥感技术的基本原理遥感是通过非接触的方式获取目标物的信息,利用传感器接收地物反射或发射的电磁波,并将其转换为图像或数字信号。

2、电磁波谱与地物的相互作用不同地物对不同波长的电磁波具有不同的反射、吸收和发射特性,这是遥感图像判读的基础。

四、学习过程1、导入展示几张典型的遥感图像,如城市遥感图像、农田遥感图像、森林遥感图像等,引导学生观察并思考如何从这些图像中获取有用的信息。

2、遥感图像目视判读的基本原理(1)介绍地物的电磁波特性,如植被在可见光和近红外波段的反射特征、水体在不同波段的吸收特征等。

(2)讲解人眼对图像的感知和识别能力,包括颜色、形状、纹理等方面。

3、遥感图像中常见地物的特征(1)植被光谱特征:在近红外波段具有高反射率。

形状特征:呈现不规则的块状或片状。

纹理特征:较为细腻。

(2)水体光谱特征:在蓝绿光波段反射率较高,其他波段吸收较强。

形状特征:通常为连续的面状。

纹理特征:较为平滑。

(3)建筑物光谱特征:在可见光波段反射率较高。

形状特征:具有规则的几何形状。

纹理特征:较为粗糙。

(4)道路光谱特征:反射率相对稳定。

形状特征:呈线状。

空间关系特征:与周边地物存在特定的连接关系。

4、遥感图像目视判读的方法(1)直接判读法根据地物的明显特征,直接判断其类型和属性。

(2)对比分析法将待判读的图像与已知地物特征的标准图像或典型图像进行对比分析。

复习重点:一、名词解释瑞利散射和米氏散射瑞利散射(分子散射):当大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射;主要由大气中的原子和分子引起。

散射强度与波长的四次方成反比。

(大气颗粒对可见光,距离地面9-10km,电磁波长小于1um)米氏散射:当大气中粒子的直径与波长相当时发生的散射;主要由大气中的烟尘、小水滴和气溶胶引起。

散射强度与波长的二次方成反比。

米氏散射在光线前进方向比向后方的散射更强。

(云雾对红外的散射、潮湿天气;距地面0-5km,电磁波长集中在0.76-15um)瑞利散射——分子散射发生条件:当微粒直径D<<电磁波波长λ散射效应(规律):散射系数γ∝(1/ λ4 )短波强于长波米氏散射:主要大气中固态微粒引起发生条件:当微粒直径D≈电磁波波长λ散射效应(规律):散射系数γ∝(1/ λ2 )主动遥感与被动遥感主动遥感,遥感器发射人工探测信号,到达目标后信号反射回来被传感器接收从而对目标性质、数量、空间位置进行识别的遥感方式。

如,夜晚拍照通常要在相机上装闪光灯。

主要是“微波遥感”.被动遥感:遥感本身并不发射任何人工探测信号,只是被动接收来自于目标的信号,从而实现对目标性质、数量、空间位置等特征进行识别的遥感方式。

“无源遥感”,如中午拍照。

电磁波谱与大气窗口电磁波谱:按照波长的长短顺序将各种电磁波依次排列而制成的一张图表,从左到右按波长增加排列为:宇宙射线—r 射线—X射线—紫外线—可见光—红外—微波—无线电波和工业用波大气窗口:是指在大气中传播受到衰减作用较轻因而透射率较高的电磁波段加色法与减色法加色法:用于物理学、计算机中颜色合成.是指用两种或两种以上的原色按一定比例混合而得到新颜色的方法,就成为加色法。

减色法:常用于颜料色混合、印刷出版业.是指颜料吸收了白光中一种或一种以上的原色将剩余色光反射出来而获得新颜色的方法。

减色法三原色:黄、品红、青。

影像解译与直接解译标志遥感图像解译:根据遥感图像所提供的影像特征及其对应目标的特点进行推理和判断将目标识别出来,并进行定性、定量分析的工作就称为遥感图像解译(判读). 直接解译标志:能在遥感影像上直接看到可供判读的影像特征,如形状、大小、阴影、纹理、色调等.遥感图像的光谱分辨率与时间分辨率光谱分辨率:指遥感器所选用的波段数量的多少、各波段的波段位置及波长间隔的大小。

《遥感图像目视判读》学历案一、学习目标1、了解遥感图像目视判读的基本概念和重要性。

2、掌握遥感图像目视判读的要素和方法。

3、能够运用所学知识对常见的遥感图像进行判读和分析。

二、学习重难点1、重点(1)遥感图像的色彩、纹理、形状等要素的判读。

(2)不同地物在遥感图像上的特征表现。

2、难点(1)复杂地物的判读和识别。

(2)如何综合运用多种判读方法提高判读的准确性。

三、知识准备1、遥感技术的基本原理遥感是通过非接触传感器获取目标物的电磁波信息,并对其进行处理、分析和应用的技术。

2、遥感图像的类型包括光学遥感图像和雷达遥感图像等,不同类型的图像具有不同的特点和应用场景。

3、常见地物的光谱特征了解植被、水体、土壤、建筑物等地物在不同波段的反射和辐射特性。

四、学习过程1、遥感图像目视判读的概念遥感图像目视判读是指通过直接观察遥感图像的色调、色彩、纹理、形状、大小、阴影、位置等特征,结合地学知识和经验,识别出图像中的地物类型和分布情况。

2、遥感图像目视判读的要素(1)色调和色彩色调是指图像中地物的灰度值,色彩则是指彩色图像中地物的颜色。

不同地物的色调和色彩往往存在差异,例如,植被通常呈现绿色,水体一般为蓝色或黑色。

(2)纹理纹理是指图像中地物内部的结构和排列方式,它反映了地物的表面特征。

例如,农田的纹理较为规则,而森林的纹理则相对复杂。

(3)形状地物的形状在遥感图像上具有一定的特征,如建筑物多为规则的几何形状,而山脉则呈现出蜿蜒起伏的形状。

(4)大小地物的大小可以提供有关其规模和范围的信息。

通过与已知地物的大小进行对比,可以判断出目标地物的实际大小。

(5)阴影阴影可以反映地物的高度和朝向,有助于判断地物的立体形态和位置关系。

(6)位置地物在图像中的位置及其与周围地物的空间关系也是判读的重要依据。

3、遥感图像目视判读的方法(1)直接判读法根据遥感图像上目标地物的明显特征,直接判断出地物的类型和属性。

(2)对比分析法将待判读的图像与已知地物的图像或标准图像进行对比,找出相似之处和差异,从而确定地物的类型。

遥感定义:1.遥感泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。

2.遥感是指从不同高度的平台(Platform)上,使用各种传感器(Sensor),接收来自地球表层的各种电磁波信息,并对这些信息进行加工处理,从而对不同的地物及其特性进行远距离探测和识别的综合技术。

3.遥感:遥远感知。

在不直接接触的情况下,对目标物或自然现象远距离感知的一门探测技术。

具体地讲,是指在高空和外层空间的各种平台上,运用各种传感器获取反映地表特征的各种数据,通过传输,变换和处理,提取有用的信息,实现研究地物空间形状、位置、性质、变化及其与环境的相互关系的一门现代应用技术科学。

遥感平台:装载传感器的工具或设备;传感器:接收、记录目标物电磁波特征的仪器。

遥感类型:1.按遥感平台分:地面遥感、航空遥感、航天遥感、航宇遥感。

2.按传感器的探测波段分:紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感。

3.按工作方式分:主动遥感和被动遥感;成像遥感与非成像遥感。

4.按遥感的应用领域分:资源遥感、环境遥感、农业遥感、林业遥感、渔业遥感、地质遥感、气象遥感、水文遥感、城市遥感、工程遥感及灾害遥感、军事遥感等。

多波段遥感:指探测波段在可见光波段和红外波段范围内,再分成若干窄波段来探测目标。

遥感特点(优势和局限性):大面积同步观测;时效性;数据的综合性;经济性;局限性。

遥感系统组成:遥感信息的收集系统、遥感信息的接收和预处理系统、遥感信息的分析和判读系统。

遥感探测地物信息的过程(原理):电磁波:根据麦克斯韦电磁场理论,变化的电场能够在它的周围引起变化的磁场,这个变化的磁场又在较远的区域内引起新的变化电场,并在更远的区域内引起新的变化磁场.这种变化的电场和磁场交替产生,以有限的速度由近及远在空间内传播的过程称为电磁波。

电磁波的特点:波粒二象性--波动性和粒子性;波动性形成了光的干涉,衍射,偏振等现象现象。

一名词解释1、黑体:对任何波长的辐射,反射率和折射率为0,黑体是一种理想的辐射体,与温度有关。

黑体是一种理想的吸收体,自然界没有真正的黑体。

2、瑞利散射:当大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射,这种散射主由有大气中的原子和分子,如氮,二氧化碳,臭氧引起的。

米氏散射:当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射。

这种散射主要是由大气中的微粒,如烟,尘埃,小水滴及气溶胶等引起。

3、大气窗口:通常把电磁波通过大气层时较少被反射,吸收或散射的,透过率较高的波段称为大气窗口。

4、高光谱:光谱波段覆盖了可见光,近红外,中红外,热红外区域的全部光谱带。

高光谱成像主要用于航空遥感探测,较慢的飞行速度,使提高空间分辨率成为可能,是高光谱分辨率遥感的简称5、植被指数:比值运算长用于突出遥感影像中的植被特征,提高植被类别或计算植被生物量,这种算法的结果称为植被指数。

6、K-L变换:k-L变换是离散变换的简称,又被称为主成分变换。

它是对某一多光谱图像x利用k-L变换矩阵A进行线性组合,而产生一组新的多光谱图像Y,表达式Y=AX。

7、K-T变换:也称缨帽变换,这种变换也是一种线性组合变换,其公式为Y=BX。

8、主动遥感:由探测器发射一定能量的电磁波并接受目标的后向散射信号。

9、太阳同步轨道:简称极地轨道,轨道高度800-1600km,南北向绕地球运转,对东西向宽约2800km的带状地域进行观测,用于资源环境遥感。

地球静止卫星轨道:地球同步轨道,轨道高度3600km左右,绕地球一周24小时,卫星公转角速度和地球自转角速度相等,观测地球1/4面积,可以作为通讯中继站,用于传输各种天气资料。

10、标准假彩色合成:当4,3,2波段分别赋予红、绿、蓝色时,即绿波段赋予蓝、红波段赋予绿、红外波段赋予红时这一合成方案被称为标准假彩色合成。

二简答题1.K—L变换的作用是什么?①数据压缩:进行K—L变换后,这是亮度不再与地物光谱值直接关联,但第一,前两个或前三个主分量,已包含了绝大多数的地物信息,足够分析使用,同时数据量却大大减少了。

名词解释:1.图像:是对客观对象一种相似性的描述或写真,它包含了被描述物体或写真对象的信息,是人们最主要的信息源。

2.数字图像:指用计算机存储和处理的图像,是一种空间坐标和灰度均不连续、以离散数学原理表达的图像。

3.遥感系统:是一个从地面到空中乃至整个空间,从信息收集、存储、传输、处理到分析、判读、应用的技术体系,主要包括遥感试验、信息获取(传感器、遥感平台)、信息传输、信息处理、信息应用等5个部分。

4.传感器:又称为遥感器(remote sensor),是收集和记录电磁辐射能量信息的装置,是信息获取的核心部件,如航空摄影机、多光谱扫描仪、成像仪等。

传感器搭载在遥感平台上,通过传感器获取遥感数字图像数据。

5.元数据(meta data):是关于图像数据特征的表达,是关于数据的数据。

6.直方图规范化:又称为直方图匹配,这种方法经常作为图像镶嵌或应用遥感图像进行动态变化研究的预处理工作。

通过直方图匹配可以部分消除由于太阳高度角或大气影像造成的相邻图像的色调差异,从而可以降低目视解译的错误。

7.辐射校正:消除图像数据中依附在辐亮度中的各种失真的过程成为辐射量校正(radiometric calibration),简称辐射校正。

8.辐射通亮:单位时间内通过某一表面的辐射能量称为辐射通量(radiant flux),单位为W。

9.辐照度:指单位时间内单位面积上接受的辐射通量,单位为W/m^2。

10.辐亮度:和辐射度两个概念的含义相同,指的是沿辐射方向、单位面积、单位立体角上的辐射通量,单位为W/(m2.sr)。

11.反射率:是反射能量与入射能量的比值。

12.吸收率:是吸收能量与入射能量的比值。

13.透射率:是透射能量与入射能量的比值。

在介质内部,反射率吸收率和透射率的和为1。

14.反照率:不同于反射率,指的是界面反射的辐照度与内部的反射的辐照度之和与入射的辐照度的比值。

15.几何精纠正:又称为几何配准(registration),是把不同传感器具有几何精度的图像、地图或数据集中的相同地物元素精确地彼此匹配、叠加在一起的过程。

一.名词解释:★1.遥感:广义:泛指一切无接触的远距离探测,从远处探测感知物体,通过探测仪器接收来自目标地物的电磁波信息,经过对信息的处理,判别出目标地物的属性。

★2.电磁波:交互变化的电磁场在空间的传播。

★3.绝对黑体:物体对于任何波长的电磁辐射都全部性吸收。

★4.大气窗口:电磁波受到大气衰减作用较轻、透射率较高的波段。

5.反射率(ρ):地物的反射能量与入射总能量的比,即ρ=(Pρ/ P 0)×100%。

6.反射波谱:地物反射率随波长的变化规律。

★7.雷达:是由发射机通过天线在很短的时间内,向目标地物发射一束很窄的大功率电磁波脉冲,然后用同一天线接收目标地物反射的回波信号而进行显示的一种传感器。

8.相关掩膜处理方法:指对于几何位置完全配准的原片,利用感光条件和摄影处理的差别,制成不同密度,不同反差的正片或负片,通过它们的各种不同叠加方案改变原有影像的显示效果,达到信息增强目的的方法。

9.数字图像:能够被计算机存储,处理和使用的图像。

★10.数字图象增强:利用计算机图像处理技术,通过增加颜色提高图像质量和突出所需信息,利于做进一步的分析或判读。

11.多种信息源的复合:是将多种遥感平台,多时相遥感数据之间以及遥感数据之间的信息组合匹配的技术。

★12.目视解译:它指专业人员通过直接观察或借助辅助判读仪器在遥感图像上获取特定目标地物信息的过程。

★13.遥感影像地图:以遥感影像和一定的地图符号表现制图对象地理空间分布和环境状况。

★14. 计算机辅助遥感制图:在计算机系统支持下,根据制图原理,应用数字图像处理技术和地图编辑加工技术,实现遥感影像制图和成果表现的技术方法。

★15.正像素和混合像素:一个像素内只包含一种地物;像素内包含两种或两种以上的地物。

★16.监督分类:是根据已知试验样本提出的特征参数建立判读函数,对各待分类点进行分类的方法。

★17. 非监督分类:是事先并不知道待分类点的特征,而是仅根据各待分点特征参数的统计特征,建立决策规则并进行分类的一种方法。

一、名词解释

1. 判读标志:在遥感图像上,不同的地物有其不同的影像特征,这些影像特征是识别各种地物的依据称为判读标志。

2.辐射分辨率: 传感器接收波谱信号时,能分辨的最小辐射度差。

3.距离分辨率: 分辨垂直于飞行方向上两个目标点的能力。

二、填空题

1.遥感图像判读的一般过程有发现目标、描述目标、识别和鉴定目标以及清绘和目标评价。

2. 通常目视判读中应用的一些判读标志:形状、大小、图形、阴影、位置、纹理、

类型等。

3. 判读过程中,景物标志光谱特征、空间特征、时间特征、偏振特征。

三、简答题

1. 岩石的反射光谱特征是什么?

答:岩石的反射光谱特征与岩石本身的矿物成分和颜色密切相关,岩石光谱反射率受组成岩石的矿物颗粒大小和表面糙度的影响,岩石表面湿度对反射率也有影响。

2.简述图像判读前的准备工作?

答:判读员的训练

搜集充足的资料

了解图像的来源、性质和质量

传感器、日期和地点、波段、比例尺、航高、投影性质

✓几何分辨力、辐射分辨力、光谱波段的个数和波长区间、时间重复性、像片的反差、最小灰度和最大灰度等

判读仪器和设备

✓像片观察、像片量测、像片转绘。

遥感复习试题1、SPOT影像:SPOT影像是由SPOT卫星高分辨率多波段扫描仪(HRV)获取的遥感影像,包括全色和多波段两种。

其光谱响应范围,全色波段为0.51~0.73微米;多波段分别为0.50~0.59微米(绿)、0.61~0.68微米(红)和0.79~0.89微米(近红外)。

空间分辨率,前者为10米,后者为20米。

2、遥感:即遥远的感知,是在不接触的情况下,对目标或自然现象远距离探测和感知的一种技术。

3、精纠正处理:遥感图像的精纠正是指消除图像中的几何变形,产生一幅符合某种地图投影或图形表达要求的新图像。

它包括两个环节:一是像素坐标的变换,即将图像坐标转变为地图或地面坐标;二是对坐标变换后的像素亮度值进行重采样。

4、遥感图像判读:是对遥感图像的各种特征进行综合分析、比较、推理和判断,最后提取出所感兴趣的信息。

包括两种,一是目视判读,二是利用计算机自动识别分类。

5、图像融合:是指将多源遥感图像按照一定的算法,在规定的地理坐标系,生成新的图像的过程。

6、空间分辨率与波谱分辨率:空间分辨率是指遥感图像上能够详细区分的最小单元的尺寸或大小,通常用像元或视场角来表示。

波谱分辨率是指传感器在接收目标地物辐射的波谱时,能分辨的最小波长间隔。

波长范围越宽,波谱分辨率越低。

7、归一化植被指数与比值植被指数:归一化植被指数:RVI=(NIR-R)/(NIR+R);比值植被指数:RVI=NIR/R,式中:NIR为遥感影像中近红外波段的反射值,R为遥感影像中红外波段反射值。

8、黑体:如果一个物体对于任何波长的电磁波都全部吸收,则为黑体。

其特点是吸收率为1,反射率为0。

黑体具有最大发射能力。

自然界不存在完全的黑体,黑色烟煤被认为最相似。

9、电磁波谱:10、绝对黑体是吸收率等于 1 ,反射率等于 0 。

11、在地球上测得太阳的平均辐照度为1.4×103w/m2,设日地平均距离为1.5×1011m,则太阳的总辐射能量为 4*3.14* 1.5×1011m * 1.4×103w/m2 J。

1、遥感(remote sensing)的定义:在远离被测物体或现象的位置上,使用一定的仪器设备,接收、记录物体或现象反射或发射的电磁波信息,经过对信息的传输、加工处理及分析与解译,对物体及现象的性质及其变化进行探测和识别的理论与技术。

遥感技术系统:是一个从地面到空中,乃至空间,从信息收集、存储、处理到判读分析和应用的完整技术体系。

遥感分类1)、按遥感平台分地面遥感:传感器设置在地面平台上航空遥感:传感器设置在航空器上航天遥感:传感器设置在环地球的航天器上航宇遥感:传感器设置在星际飞行器上2)、按传感器的探测波段分紫外遥感:探测波段0.05~0.38μm可见光遥感:探测波段0.38~0.76μm红外遥感:探测波段0.76~1000μm微波遥感:探测波段1㎜~10m多波段遥感:在可见光波段和红外线波段的范围内,在分成若干窄波段来探测3)、按传感器的工作原理分主动遥感:探测器主动发射一定电磁波能量被动遥感:探测器不向目标发射电磁波4)、按遥感资料的获取方式分成像遥感:目标电磁辐射信号能转换成图像非成像遥感:目标电磁辐射信号不能形成图像5)、按波段宽度及波谱的连续性分高光谱遥感(hyperspectral remote sensing ):是利用很多狭窄的电磁波波段(波段宽度通常小于10nm)产生光谱类型的图像数据。

常规遥感(宽波段遥感):波段宽度一般大于100nm,且波段在波谱上不连续。

6)、按遥感的应用领域分从大的研究领域可分为:外层空间遥感,大气层遥感,陆地遥感,海洋遥感。

从具体应用领域可分为:资源遥感、环境遥感、农业遥感、林业遥感、渔业遥感、地质遥感、气象遥感、城市遥感、工程遥感、灾害遥感、军事遥感。

2、电磁波1) 电磁波(电磁辐射):电磁振源产生的电磁振荡在空间的传播。

2) 电磁波谱:将各种电磁波在真空中的波长(或频率)按其长短,依次排列制成的图表称为电磁波谱。

3) 电磁波的性质:波长与频率成反比;两者的乘积为光速;电磁波传播到气体、固体、液体介质时,会发生反射、折射、透射、吸收等现象。

遥感影像判读基础知识遥感影像判读听起来像是个高大上的专业名词,但其实它就是通过卫星或飞机拍下的照片来了解地球表面的变化。

哎呀,咱们平时不都在朋友圈里刷各种风景照吗?这遥感影像就像那种高分辨率的自然大片,只不过它们可不止好看哦,还能给咱们提供很多有用的信息。

想象一下,遥感影像就像一双透视眼,可以让咱们看到地球表面那一层又一层的秘密。

比如说,农田长得怎么样、森林有没有减少、城市是越来越热还是越来越冷。

这可不是简单的拍照,里面的学问多着呢。

你说说,农民伯伯可以通过这些影像知道哪块地需要浇水,哪块地的作物长得好,这真是一种高科技的智慧农业啊,听起来是不是很酷?那遥感影像到底是怎么来的呢?你可以想象一下,一架飞机或者卫星飞在天上,带着各种各样的传感器,像是在给大地拍照。

这些传感器可不简单,它们能捕捉到不同波段的光,这样就可以看清楚地表的各种特征。

有些波段对植物特别敏感,有些则对水体特别有效,真的是“各有千秋”呀。

不过,看这些影像可不是随便瞧一眼就能搞定的。

要判读遥感影像,得具备一些基本知识。

比如说,首先要知道不同的颜色代表什么。

绿色的区域基本上是植物生长得不错的地方,红色的区域可能是城市或者荒地。

再加上,像水体这种东西在影像上一般是深蓝色的,真是个好记的标志。

这些颜色就像是大自然给我们的密码,解开它们才能读懂这幅“画”。

有时候影像也会“搞错”。

比如说,云层遮住了太阳,影像上就可能看不清楚地表的真实情况。

这时候,咱们就得用点智慧了,看看其他时间拍摄的影像,进行对比,才能找到正确的答案。

这就像我们在生活中有时候也会搞错事情,得反复核对,才能确认真相嘛。

再说说技术方面,现在的遥感影像处理软件可是越来越强大了。

咱们只要动动手指,就能把复杂的数据转化成好理解的图表。

比如说,通过分析植被指数,咱们就能判断一片区域的生态健康状况。

哎哟,这种感觉就像是用魔法把看似复杂的事情简单化,真是爽!说到这里,大家可能会想,遥感影像到底有什么用呢?哦,那可是大大的用处。

第一章:1.遥感影像判读:既是一门学科,又是图像处理的一个过程作为一门学科,遥感影像判读的目的是为了从遥感图像上得到地物信息所进行的基础理论和实践方法的研究作为一个过程,它完成地物信息的传递并起到揭示遥感图像内容的作用,其目的是取得地物各组成部分和存在于其他地物的内涵的信息2.遥感影像判读的任务与实施:任务根据应用范围:巨型、大型、中型和小型地物与现象的判读实施组织方法:野外判读、飞行器目视判读、室内判读、综合判读3.遥感信息的利用方式:瞬时信息的定性分析:确定相关目标是否存在空间信息的定位:空间分布规律瞬时信息的定量分析:定量反演目标参数时间信息的趋势分析:地表物质能量迁移规律多源信息的综合分析4.遥感信息的技术支撑:观察与测量仪器的改变、产品形式的改变、生产工艺的改变、新一代传感器的研制、地理信息系统的支持、遥感应用模型的深化5.遥感影像判读的质量要求:判读结果的完整性(详细性):与给定任务的符合程度,用质量指标评价判读的可靠性:与实际的符合程度,用质量和数量指标评价判读的及时性:资料及时;指定限期完成判读结果的明显性:便于理解和应用用户精度:正确分类/所有分为该类制图精度制图精度:正确分类/参考数据中的该类对角线:正确分类总体精度:第二章:1.遥感常用电磁波波段:紫外线:0.01-0.38μm,碳酸盐岩分布、水面油污染可见光:0.38-0.76μm,鉴别物质特征的主要波段;遥感最常用的波段红外线:0.76-1000μm,近红外0.76-3.0μm; 中红外 3.0-6.0μm; 远红外6.0-15.0μm; 超远红外15-1000μm (近红外又称光红外或反射红外;中红外和远红外又称热红外)微波:1mm-1m,全天候遥感;有主动与被动之分;具有穿透能力;发展潜力大2.地物的电磁辐射特性概念:3.从近紫外到中红外(0.3-6μm)波段区间能量最集中而且相对来说较稳定4.被动遥感主要利用可见光、红外等稳定辐射5.对流层:地表到平均高度12km处,航空遥感活动区,侧重研究电磁波在该层内的传输特性;电离层:在80~1000 km,卫星的运行空间6.大气对太阳辐射的影响:①大气吸收:大气中有些物质能吸收一定波长的辐射能而转变成为热能(臭氧、二氧化碳、水)②臭氧吸收带:紫外区0.3μm以下强吸收;远红外9.6μm 强吸收;0.6μm,4.75μm和14μm 弱吸收二氧化碳:低层大气,含量少;主要在红外区水:吸收太阳辐射能量最强的介质,对红外遥感有极大的影响③大气吸收影响主要是造成遥感影像暗淡.④大气散射:太阳辐射在传播过程中遇到小微粒,而使传播方向改变,并向各个方向散开⑤三种类型:瑞利散射(Rayleigh scatter) :α<< λ散射率与波长的四次方成反比,瑞利散射的强度随着波长变短而迅速增大米氏散射(Mie Scatter) :α≈λ散射强度与波长的二次方成反比无选择性散射:α>>λ散射强度与波长无关, 云雾通常呈现白色, 阴天不宜遥感(原因:散射,反射)⑥大气的散射作用:大气散射集中在太阳辐射能量最强的可见光散射是太阳辐射衰减的主要原因之一影响:改变了电磁波的传播方向; 干扰传感器的接收; 降低了遥感数据的质量7.大气窗口:通过大气而较少被反射、吸收或散射的透射率较高的电磁辐射波段8.地球辐射的特性:可见光与近红外(0.3-2.5 µm):地表反射,太阳辐射为主中红外(2.5-6 µm):地表反射太阳辐射和自身的热辐射远红外(大于6 µm):地表物体自身热辐射为主9.植被电磁辐射特性:①植被反射波谱特性:可见光波段:在0.55μm附近有反射率为10%~ 20%的一个波峰,0.45μm蓝光和0.67μm 红光处有两个吸收带,受叶绿素的影响近红外波段:0.7μm~ 0.8μm间有一个反射陡坡,至0.8-1.3μm有一峰值,反射率高达40%或更高,受植被叶细胞结构的影响,形成植被的独有特征1.3~2.7μm波段,受含水量影响,吸收率大增,反射率下降,在1.45μm、1.95μm和2.6 ~2.7μm处形成低谷,对应1.6μm和2.2μm是反射峰②红边:红光区外叶绿素吸收减少部位,到近红外高反射肩之间,健康植物的光谱响应陡然增加( 其亮度增加约10倍)的窄条带区(约0.7~0.75μm)红移:叶绿素含量高,生长旺盛时,“红边”会向波长增加的方向偏移蓝移:受金属元素“毒害”、感染病虫害、受污染或缺水缺肥等原因“失绿”时,“红边”会向波长短的方向移动③植被冠层的反射:由叶的多次反射和阴影的共同作用而成,阴影所占的比例受到光照度、叶的形状、大小、倾角等的影响冠层的反射低于单叶的实验室测量值,但在近红外谱段冠层的反射更强④植被的发射辐射:(热红外波段)遵循普朗克黑体辐射定律,辐射出射度与植被的温度和波长直接相关植被的发射率随植物类别、水分含量等的变化而变化,健康的绿色植被的发射率一般在⑤植被的微波辐射:(微波波段)被动:植被的微波辐射能量(微波亮度温度)与植物及土壤的水分含量有关主动:植物的后向散射强度(即主动微波辐射)与其介电常数和表面粗糙度有关反映了植物水分含量和植物群体的几何结构10.土壤的电磁辐射特性:①土壤的反射光谱:没有明显的峰值和谷值土壤反射光谱曲线较平滑,在不同波段的遥感图像上,土壤亮度区别不明显土壤的反射率与土壤水分和土壤有机质含量、土壤类型、土壤粗糙度和土壤质地土壤的矿物组成等有一定的关系②土壤的发射波谱特性:土壤的发射辐射是由土壤温度状况决定的土壤温度与水分的蒸腾散失、风化和化学溶解,微生物活性及有机质的分解速度,种子萌发和植物生长有关影响土壤温度最重要的因素是土壤水分和土壤空气温度③土壤的微波特性:影响土壤微波辐射特性的主要因素是土壤的表面结构(粗糙度和粒度)和土壤的电特性(介电常数和导电率)土壤水分是影响土壤介电常数的主要因素11.水体的电磁辐射特性①水体的反射光谱特性:传感器接收的能量包括:水中光、水面的反射光、天空散射光,其前两部分包含有水的信息(水色、海面形态等信息)水体的反射主要在蓝绿光波段总体上,水体反射率不高,约在2~4%左右,其它波段吸收较强,特别是近红外波段,吸收就更强水体的反射光谱特性受水体自身的光学性质和水的状态(水体中所含的有机、无机悬浮物的浓度,类型,颗粒大小等)影响水色主要取决于水体中浮游生物含量(叶绿素浓度)、悬浮泥沙含量、营养盐含量(黄色物质、溶解有机物质、盐度指标)以及其它污染物、底部形态(水下地形)、水深等因素②水体的发射光谱特性史蒂芬玻尔兹曼定律和基尔霍夫定律:M=εσT4水体,在热红外图像上,白天时表现为黑色,夜间时表现为亮白色③水体的微波辐射特性水体发射率低;可获得水面状况以及水面以下一定深度的温度、盐度和几何性质结构12.遥感信息单元:图像属性相对一致的空间单元,以像元、灰度纹理等为基础,具有空间分辨率、时间分辨率辐射分辨率和光谱分辨率通过光谱响应及其时间效应与空间效应而具有明确的地学意义各级遥感信息单元与各种专题研究对象(地理单元)之间具有一定的关系1.遥感影像判读的背景知识:专业知识、地理区域知识、遥感系统知识。

2.遥感影像判读的内容:图像识别、图像量测、图像分析与专题特征提取。

3.遥感影像判读的方法:人工信息提取:指专业人员通过直接观察或借助辅助判读仪器,在遥感图像上获取特定目标地物信息的过程。

计算机信息提取:在计算机系统的支持下,综合运用地学分析、遥感图像处理、地理信息系统、模式识别与人工智能技术,实现地学专题信息的智能化获取。

遥感信息提取专家系统:人机交互。

4.目视判读标志定义及分类①判读标志:解译标志,指能够反映和表现目标地物信息的遥感影像各种特征。

直接判读标志:能够直接反映和表现目标地物信息的遥感图像的各种特征。

间接判读标志:能够间接反映和表现地物信息的遥感图像的各种特征,借助它可推断与某个地物属性相关的其他现象。

②间接判读标志:目标地物与其相关指示特征、地物及与环境的关系、目标地物与成像时间的关系。

③色:目标地物在遥感影像上的颜色,包括色调、颜色和阴影。

形:目标地物在遥感影像上的形状,包括地物的形状、纹理、大小、图案等。

位:目标地物在遥感影像上的空间位置,包括地物分布的空间位置、相关布局等。

5.目视判读标志内容:①色调(Tone):指全色遥感图像中从白到黑的密度比例(灰度);识别地物的基本依据。

色调受多种因素影响(成像高度、时间、观察角度、传感器、成像材料、处成像后处理等)。

仅能在同一张像片上比较。

②颜色(color):地物在不同波段反射或发射电磁辐射能量差异的综合反映,彩色图像中目标地物识别的基本标志。

③阴影(shadow):因倾斜照射,使遥感图像上光束被地物遮挡而造成的遥感影像上的暗色调;经常使用的标志之一。

本影:地物未被太阳光直接照射到的背光阴暗部分;有助于获得地物的立体感。

落影:阳光直接照射物体时,物体投在地面上的影子在像片上的构像;据落影形状和长度,可以帮助识别物体的性质、类型和高度。

阴影对目标物判读的影响:增强了立体感,它的形状和轮廓显示了地物的高度和侧面形状,有助于地物的识别。

掩盖地物信息,给判读工作带来麻烦。

④形状(shape):目标地物在遥感图像上呈现的外部轮廓。

识别地物的重要而明显的标志。

有直线、曲线、环状、岛状、斑块状、扇状、条带状、面状等。

影响因素:平台姿态、空间分辨率、投影性质。

⑤纹理(texture):内部结构,遥感图像中目标地物内部色调有规则变化造成的影像结构可作为区分地物属性的重要依据。

分为点、斑块、格子、线条、波纹、环等。

地物表面的质感:以平滑/粗糙度划分。

影响因素:地物的表面特征,光照角度,图像的对比度。

利用纹理特征可区分色调总体相同的两类物体,纹理也可以作为分类图像再细分的基本准则。

⑥位置(site):指目标地物分布的地点,判断地物属性的重要标志。

⑦图案(pattern):目标地物有规律的排列而成的图型结构。

5.目视判读的影响因素:地物本身的复杂性:波谱特性、空间分布特性(同物异谱和异物同谱)、时间特性。

传感器的性能指标:空间分辨率、光谱分辨率、辐射分辨率、时间分辨率。

人的因素:目视能力:图像的空间分辨能力、灰阶、色别和色阶的分辨能力。

判读的知识和经验以及对判读地区的了解。

心理因素:注意力(地物和背景);心理惯性时效性。

人的态度。

6.目视判读方法:直接判读法、对比分析法、信息复合法、综合推理法、地学的相关分析法。

直接判读法:根据遥感影像目视直接判读标志,直接确定目标地物属性与范围的一种方法。

对比分析法:将待判别的图像与其它图像或图形比较。

同类地物对比法:同一景影像上,由已知地物推出未知地物的方法。