生物与环境组成生态系统.

- 格式:ppt

- 大小:4.13 MB

- 文档页数:62

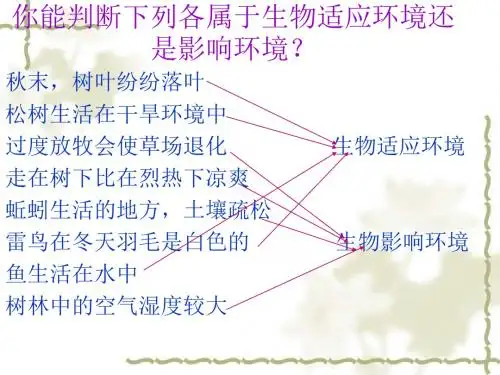

生物与环境组成生态系统教案一、教学目标1. 知识目标:a. 了解生物和环境对于生态系统的重要性;b. 掌握生物和环境相互作用的基本概念;c. 理解生物与环境之间的平衡和稳定关系。

2. 能力目标:a. 分析不同生态系统中的生物群落特点;b. 探究生物对环境的适应能力;c. 运用所学知识解决生态系统中的实际问题。

3. 情感目标:a. 培养学生保护生物多样性和环境的意识;b. 激发学生对于生命和自然界的敬畏之情。

二、教学重点与难点1. 教学重点:a. 生物和环境对于生态系统的重要性;b. 生物与环境的相互作用和平衡关系。

2. 教学难点:a. 生物对环境的适应能力;b. 生态系统中的平衡和稳定性的理解。

三、教学过程安排1. 导入(5分钟)在黑板上写下“生态系统”,请学生谈谈他们对生态系统的理解和认识。

引导学生思考生物与环境之间的关系。

2. 知识讲解(20分钟)a. 介绍生物与环境对生态系统的重要性。

通过图示和案例解释不同生物在特定环境下的适应性和作用。

b. 讲解生物和环境相互作用的基本概念,如共生、竞争、捕食等。

c. 引导学生思考,为什么生态系统具有平衡和稳定性。

3. 案例分析(30分钟)提供一个具体的案例,让学生分析其中的生物群落特点和生物与环境的相互作用。

引导学生探究生物如何适应该环境以及这种适应性对于整个生态系统的影响。

4. 小组探究(30分钟)将学生分成小组,并要求每个小组选择一个不同的生态系统进行深入研究。

学生可以通过图书馆、互联网或现地考察等方式收集相关资料,并从生物与环境的角度分析该生态系统的特点和相互关系。

5. 展示与讨论(15分钟)每个小组轮流展示他们对所选生态系统的研究成果,并就其他小组的报告提出问题和建议。

学生之间进行交流与讨论,共同完善对生物与环境组成生态系统的理解。

6. 拓展与应用(25分钟)a. 引导学生思考生态系统中的平衡和稳定性如何受到威胁,并讨论保护生物多样性和环境的重要性。

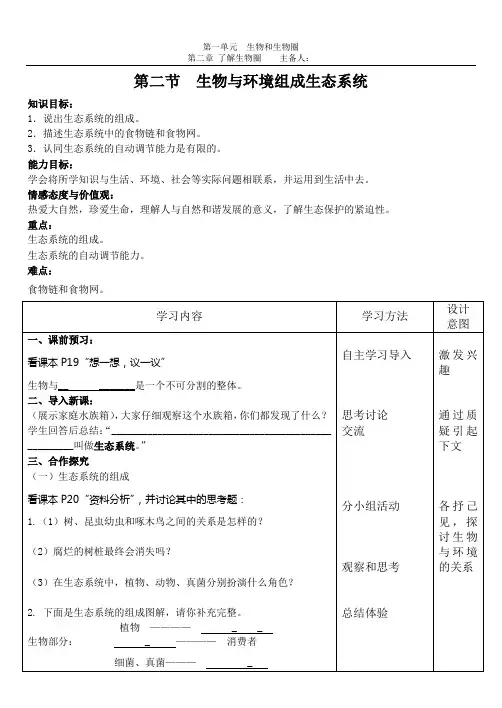

《生物与环境组成生态系统》教学设计一、教学目标知识与技能:1、理解生物与环境之间的关系,知道生态系统是由生物群落和它的非生物环境组成的。

2、区分生态系统的生产者、消费者和分解者。

3、了解食物链和食物网的概念。

过程与方法:1、通过观察、分析和讨论,培养学生观察问题、分析问题的能力。

2、培养学生的逻辑思维能力和归纳总结能力。

情感态度与价值观:1、激发学生对生态系统的好奇心和探索欲。

2、培养学生尊重自然、保护环境的意识。

二、教学重难点教学重点:1、理解生物与环境的关系,掌握生态系统的组成。

2、理解食物链和食物网的概念。

教学难点:1、区分生态系统中的生产者、消费者和分解者。

2、分析并绘制简单的食物链和食物网。

三、教学过程导入新课激发兴趣:教师播放一段展示不同生态系统(如森林、草原、海洋等)的短视频,让学生感受生态系统的多样性和美丽。

提问导入:引导学生思考并讨论:“你看到了哪些生物?它们生活的环境有什么特点?生物与环境之间有什么关系?”引出主题:教师总结学生的回答,简要介绍生态系统的概念,并强调生物与环境之间是相互依存、相互影响的,从而引出本节课的主题。

新课内容1、生态系统的组成自主学习:学生先自行阅读教材,了解生态系统的基本组成:生物群落(生产者、消费者、分解者)和非生物环境。

互动讨论:教师提问并引导学生讨论:“为什么生产者、消费者和分解者在生态系统中都是不可或缺的?它们分别扮演了什么角色?”案例展示:教师展示不同生态系统中的生物和非生物环境的图片或视频,帮助学生更直观地理解生态系统的组成。

小组讨论:学生分组讨论并列举生活中的生态系统实例,如校园生态系统、农田生态系统等,并分享讨论结果。

2、生产者、消费者和分解者概念讲解:教师详细解释生产者、消费者和分解者的概念及特点,并用图示辅助说明。

案例分析:教师选取一个具体的生态系统(如森林),分析其中的生产者(如植物)、消费者(如动物)和分解者(如细菌和真菌),并说明它们之间的关系。

《生物与环境组成生态系统》教学设计《生物与环境组成生态系统》教学设计(通用6篇)作为一名无私奉献的老师,常常需要准备教学设计,教学设计以计划和布局安排的形式,对怎样才能达到教学目标进行创造性的决策,以解决怎样教的问题。

那么你有了解过教学设计吗?以下是小编帮大家整理的《生物与环境组成生态系统》教学设计,欢迎阅读与收藏。

《生物与环境组成生态系统》教学设计篇1一、设计说明1、教学内容分析《生物与环境组成的生态系统》是新人教版生物教材七年级上册第一单元“了解生物圈”第二章第二节的内容,在课程标准中的位置属于一级主题“生物和生物圈”下的二级主题“生物与环境组成生态系统”。

“食物链和食物样”该教学片段是“生物与环境组成生态系统”这一节中的一个重难点内容,本节的核心概念是生态系统,由此概念又衍生出了食物链和食物网等概念,该片断的教学关键是让学生在充分理解生态系统这一概念的基础上,能将各个概念联系起来。

2、设计意图通过学生自主学习回答问题,师生共同探讨,描述出食物链和食物网,并让学生认识到生态系统中的物质和能量是沿着食物链和食物网流动的,人类是自然界的一员,人类的生活离不开周围生物,树立保护环境意识。

二、环节教学目标1、描述生态系统中食物链和食物网2、通过“观察与思考”,培养学生的观察能力三、教学手段、方法1、使用多媒体辅助2、方法:采用启发式教学法四、环节用时:10分钟五、环节的教学过程1、提问导入通过刚才我们对生产者、消费者和分析者的关系的分析,我们不难发现生产者和消费者之间的形成了一定的关系,形成的链状结构叫做?2、授课过程(1)引导学生阅读课本‘“观察与思考”’,尝试完成食物链的链接图,并写出所有的食物链。

2、教师用课件展示正确的食物链连接图。

3、引导学生掌握正确的食物链书写方法。

提问:食物链由什么组成,它们之间是什么关系?4、食物链的起点是什么?箭头由什么指向什么?能不能倒过来?为什么?5、在掌握食物链的基础上,引导学生说出食物网的概念。

生物与环境组成生态系统教案教案:生物与环境组成生态系统一、教学目标:1.理解生物与环境相互依存、相互作用的关系,认识生物与环境共同组成生态系统。

2.掌握生物与环境之间的相互作用途径和规律。

3.培养学生对生态系统的思维方式和解决问题的能力。

二、教学内容:1.生物与环境的关系a.生物对环境的适应性b.环境对生物的影响c.生物与环境相互作用的途径和规律2.生物与环境共同组成生态系统a.生态系统的定义和组成要素b.生态位的概念及其作用c.生态系统的层次结构和能量流动d.生态系统的稳定性与演替规律三、教学过程:1.导入(10分钟)a.利用图片或实物让学生观察生物与环境的互动关系,引发学生思考。

b.提问:“你认为生物与环境是如何相互作用的呢?”学生进行讨论。

2.学习与讨论(30分钟)a.教师引导学生学习生物对环境的适应性和环境对生物的影响的知识点,并进行讨论。

b.学生小组合作,设计实验或案例,探讨生物与环境相互作用的途径和规律。

3.教师讲解(30分钟)a.教师对生态系统的定义和组成要素进行讲解,并引导学生思考生态位的概念及其作用。

b.教师讲解生态系统的层次结构和能量流动的过程,并引导学生思考生态系统的稳定性与演替规律。

4.实践活动(40分钟)a.学生分成小组,选择一个生态系统进行调查和观察,了解该生态系统的组成、结构和生物相互作用的规律。

b.学生整理调查数据,进行数据分析和讨论,总结生物与环境相互作用的特点和规律。

5.总结与评价(10分钟)a.学生进行小结,总结生物与环境相互作用的关系及生态系统的组成和特点。

b.教师进行综合评价和指导,激发学生继续深入学习和思考的兴趣。

四、教学工具:1.实物、图片、视频等。

2.小组合作设计实验或案例的材料。

3.笔记本电脑、投影仪等多媒体设备。

五、教学评价:1.学生在实践活动中的观察和调查记录。

2.学生在小组合作中的表现和讨论成果。

3.学生的总结和评价报告。

六、拓展活动:1.组织学生参观当地的生态环境,加深对生物与环境相互作用的理解和体验。