节能及新能源汽车路线图解读

- 格式:ppt

- 大小:9.29 MB

- 文档页数:48

中国的智能网联汽车发展已上升至国家战略层面,发展定位从原来以车联网的概念体现并作为物联网的重要组成部分,向智能制造、智能网联等智能化集成转移。

2015年工信部关于《中国制造2025》的解读中首次提出了智能网联汽车概念,明确了智能网联汽车的发展目标:2020年掌握智能辅助驾驶总体技术及各项关键技术,初步建立智能网联汽车自主研发体系及生产配套体系;2025年掌握自动驾驶总体技术及各项关键技术,建立较完善的智能网联汽车自主研发体系、生产配套体系及产业群,基本完成汽车产业转型升级。

同时,提出重点发展基于车联网的车载智能信息服务系统、公交及营运车辆网联化信息管理系统和装备自动驾驶系统的智能网联汽车领域。

国家智能网联技术发展规划目前,我国主要整车企业纷纷制定了智能网联汽车的战略规划,并通过跨界合作寻求产业融合和商业模式创新发展。

上汽与阿里巴巴互联网汽车领域战略合作,以及智能驾驶相关的前瞻技术研发;一汽“挚途”智能网联汽车技术战略,明确表示将在2025年实现智能商业服务平台运营;东风与华为已签署战略合作协议;长安面向2025智能网联汽车技术发展的“654”战略,并已和长安、高德、百度开展多方面的战略合作;北汽与乐视联手打造全新一代互联网智能汽车及汽车生态系统,并创立轻资产品牌等。

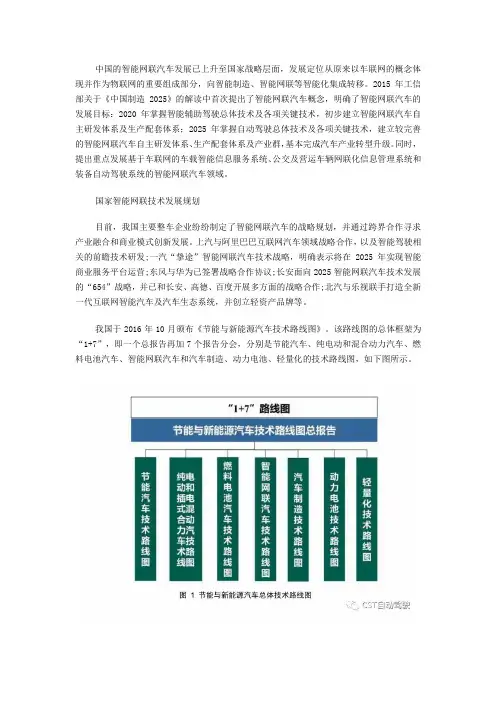

我国于2016年10月颁布《节能与新能源汽车技术路线图》。

该路线图的总体框架为“1+7”,即一个总报告再加7个报告分会,分别是节能汽车、纯电动和混合动力汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车和汽车制造、动力电池、轻量化的技术路线图,如下图所示。

参与编写技术路线图的专家们关于世界汽车技术发展趋势达成的共识包括三方面,即低碳化、信息化、智能化。

信息化是指通过移动互联网、V2V、V2X等技术提升汽车的联网水平,从人性的角度而言,通信是人的基本需求,移动互联网普及之后,人几乎24小时挂在网上,自然期待在汽车场景下依然保持在线,享受车载娱乐服务;此外,联网也可使OTA(Over-the-Air)变成提升系统软件性能的常规手段。

可持续发展路线图可持续发展路线图主要包括两个部分:能源路线和环境路线,二者紧密联系,不可分割。

(一)能源路线1.能源路线最主要坚持的原则是:开源节流。

2.能源路线的主要内容:●提高能源利用效率●发展可再生能源●核能使用●采用碳捕捉与储存技术(CCS)●智能电网的实现与构架●实现全面节约能源的方案3.能源路线的具体实施:●2020年前后,突破新型煤炭高效清洁利用技术,初步形成煤基能源与化工的工业体系;突破新型轨道交通技术、纯电动汽车,初步实现地面交通电动化的商业应用;在充分开发水力能源和远距离超高压交/直流输电网技术的同时,突破太阳能热发电和光伏发电技术、风力发电技术,初步形成可再生能源作为主要能源的技术体系和工业体系;高度重视能源安全,重点提出必须搞好能源供应多元化,加快石油战略储备建设,健全能源安全预警应急体系。

●2035年前后,突破生物质液体燃料先进技术并形成规模化商业应用;突破大容量、低损耗的电力输送技术和分散、不稳定的可再生能源发电并网技术以及分布式电网技术,电力装备安全技术和电网安全新技术比重将达到90%,初步形成以太阳能发电技术、风力发电技术等为主的分布式、独立微型电网的供电和输电系统;突破新一代核电技术和核废料处理技术,为形成中国特色核电工业提供科技支撑。

●2050年前,突破天然气水合物开发与利用技术、氢能利用技术、燃料电池汽车技术、深层地热工程化技术、海洋能发电等技术,基本形成化石能源、新能源与可再生能源、核能、水能等多元能源结构,以自主创新技术为支撑的中国特色新型能源工业体系。

●碳捕捉和储存技术贯穿于技术发展的始末,实现有效降低温室气体的大气含量。

碳捕捉与储存技术在化石燃料使用比例较高的情景下将有助于减少32%的碳排放,在另一些情景下将有助于减少19%至24%的碳排放。

●大力提倡能源节约意识,制定配套的能源使用制度和奖惩措施,保证能源的合理高效利用。

●从目前的高燃料成本、低设施支出转向高设施支出、低燃料成本。

解读节能与新能源汽车技术路线图随着社会对环境和能源的关注度越来越高,传统燃油汽车的排放和耗能问题愈加突出,而新能源汽车和节能技术逐渐成为解决方案之一。

因此,能源领域的持续发展和技术创新,尤其是新能源汽车与节能技术的研究与开发备受关注。

近年来,中国政府也制定了《节能与新能源汽车技术路线图》,以期望在2030年实现新能源汽车比例高达50%、什么是《节能与新能源汽车技术路线图》?《节能与新能源汽车技术路线图》是由中国工业和信息化部于2016年9月发布的一份规划文件,旨在在2030年之前推进我国新能源汽车及节能领域取得突破性进展,使新能源汽车占比达到50%。

这份文件主要由三个部分构成:工程技术路线、产品开发路线、产业协同发展路线,其中包括204项具体技术路线,全面覆盖了新能源汽车、混合动力车和节能技术领域的各种技术。

通过《节能与新能源汽车技术路线图》的制定,可以促进我国与各相关企业、学术院所、协会等开展深度合作,实现汽车领域相关技术的突破和跨越发展。

技术路线的指导方向该技术路线图不仅体现了中国对新能源汽车技术发展的规划方向,而且将标准推向了全球,并且结合我国国情对技术路线的具体指导作用,可谓是政策指导和技术研发的结合体。

该路线图指导新能源汽车技术重心向电气化和智能化方向发展,重点支持电池技术、电机技术和电控技术研发,优化电池品质和降低电池成本,推进车辆电子化、信息化和智能化。

此外,该路线图还重视新能源汽车的后市场维护和管理,加强损失监测、回收利用和警示机制等方面的研究,促进新能源汽车产业的可持续性发展。

与此同时,该路线图也强调了节能技术的研发和应用,如轻量化、减阻和废气治理等,以提高车辆的能效和环境保护,为推动节能研究提供了明确的方向。

未来新能源汽车发展趋势随着技术不断地推进,新能源汽车的发展前景越来越广阔。

目前,新能源汽车行业正处于快速发展期,同时我国汽车整车制造业也处于迅速滋长,新能源汽车的未来发展前景十分广阔。

解读智能网联汽车技术路线图 2.02019年5月,中国汽车工程学会组织修订《节能与新能源汽车技术路线图》,中国智能网联汽车产业创新联盟适时组织行业力量启动《技术路线图 2.0》修订工作,得到了行业内众多企业和专家的高度关注与广泛参与。

《技术路线图 2.0》系统梳理、更新、完善智能网联汽车的定义、技术架构和智能化网联化分级,分析了智能网联汽车的技术发展现状和未来演进趋势,对《智能网联汽车技术路线图 1.0》实现程度和实施效果进行了评估。

在此基础上,研究了面向2035年的智能网联汽车技术发展的总体目标、愿景、里程碑与发展路径,提出创新发展需求,以期为我国汽车产业紧抓历史机遇、加速转型升级、支撑制造强国建设、制定中长期发展规划指明发展方向,提供决策参考。

下文将对《智能网联汽车技术路线图 2.0》部分核心内容进行介绍。

(一)核心内容:“三横两纵”关键技术架构智能网联汽车涉及整车零部件、信息通信、智能交通、地图定位等多领域技术,将技术架构划分为“三横两纵”技术架构。

“三横”指车辆关键技术、信息交互关键技术与基础支撑关键技术。

“两纵”指支撑智能网联汽车发展的车载平台与基础设施。

基础设施包括交通设施、通信网络、大数据平台、定位基站等,将逐步向数字化、智能化、网联化和软件化方向升级,支撑智能网联汽车发展。

(二)核心内容:智能网联汽车发展愿景和总体目标智能网联汽车的发展愿景是实现汽车强国伟大目标,使汽车社会朝着有益于文明进步、可持续轨道发展,满足人民对美好生活无限向往的需要。

体现在安全、效率、节能减排、舒适和便捷、人性化等方面。

到2035年,中国方案智能网联汽车技术和产业体系全面建成、产业生态健全完善,整车智能化水平显著提升,网联式高度自动驾驶智能网联汽车大规模应用。

由于采用智能化和网联化技术,驾乘安全性和舒适性显著提高,交通事故和人员伤亡数量大幅降低,交通出行和物流运输效率显著提升,道路交通能源消耗和污染排放有效降低。

《节能与新能源汽车技术路线图》简单解读前言国家制造强国建设战略咨询委员会、工业和信息化部委托,中国汽车工程学会组织逾500位行业专家历时一年研究编制的节能与新能源汽车技术路线图发布会于10月26日在沪正式召开,工业和信息化部装备工业司副司长瞿国春代表委托方做主旨报告,清华大学欧阳明高教授受国家制造强国建设战略咨询委员会主任路甬祥委托,宣读技术路线图序言,并代表节能与新能源汽车发展战略咨询委员会进行内容发布。

技术路线图开明宗义即指出,大力发展汽车技术是保障国家能源战略安全、减轻环保压力、实现《中国制造2025》制造强国目标的重要手段。

政府观点瞿国春副司长在发言中指出:《中国制造2025》将节能与新能源汽车列为重点发展十大领域之一,这标志着建设汽车强国正式上升为国家战略,并成为汽车行业必然承担的重大使命。

他还介绍到工业和信息化部作为汽车行业管理部门和节能与新能源汽车产业发展部际联席会议牵头单位,会同相关部门在汽车中长期规划编制、政策优化升级、重大创新工程、技术路线图深化研究等方面,采取一系列综合性措施加快推进节能与新能源汽车产业发展。

在谈到汽车技术路线图时,他强调,技术路线图为汽车产业发展指明了发展方向,明晰了重点和路径,这是振奋人心的专家共识,希望成为行业一致的行动指南。

关于路线图的推进,他指出要持续开展路线图动态研究和评估,并推动产学研用等各方力量开展广泛而深入的合作,通过创新资源联合,成立创新联盟和创新中心,多渠道布局前瞻基础技术,依托路线图院士专家平台,打造满足汽车强国建设战略咨询需求的高端智库平台,为汽车强国建设提供高质量决策支撑服务。

路线图设定产业目标节能与新能源汽车技术路线图描绘了我国汽车产业技术未来15年发展蓝图。

总体目标是:至2030年,汽车产业碳排放总量先于国家提出的“2030年达峰”的承诺和汽车产业规模达峰之前,在2028年提前达到峰值,新能源汽车逐渐成为主流产品、汽车产业初步实现电动化转型,智能网联汽车技术产生一系列原创性科技成果,并有效普及应用,技术创新体系基本成熟,持续创新能力和零部件产业具备国际竞争力。

2035中国战略目标燃油车全部为混动车10月27日,中国汽车工程学会发布《节能与新能源汽车技术路线图》。

路线图历时一年半完成编制工作,评估了中国汽车产业的现状,同时认识了汽车产业变革趋势与发展新趋势。

其中,面向2035年的六大总体目标尤受关注,相信对行业人士和普通消费者来说都是不可错过的重要信息。

中国汽车技术发展愿景和目标目标之二指出,新能源汽车将逐渐成为主流产品,汽车产业实现电动化转型。

预计到2035年,节能汽车与新能源汽车年销售量占比将达到50%,燃料电池汽车保有量将达到100万辆左右。

不过值得一提的是,“到2035年燃油车全部为混动车”只是中国汽车工程学会的行业愿景和目标,并非强制执行的政策。

如果以环保低碳的角度来看,我们更愿意看到这个目标能在2035年真正实现。

2035中国制造据悉,中国发布了《2035年中国制造》:新能源汽车发展路线图。

该计划提出实现路线的多个战略目标,包括提高创新潜力和改善相关基础设施。

该计划的主要目标是将电动汽车的平均电耗低至12千瓦时/百公里,并在2025年之前使新能源汽车的销售份额达到汽车销售总数的20%。

此外,同一年将完全禁止汽油和柴油发动机汽车的销售,唯一的例外是混合动力车。

据悉,据统计,中国道路上有3.6亿辆各类机动车,其中汽车2.7亿辆。

中国是道路上汽车数量的世界领先者。

尽管中国在新能源汽车的销售方面也处于领先地位——中国占此类汽车全球销量的55%,但增长潜力仍然很大。

此外,根据中国汽车工业协会的统计,去年全国道路上出现了2800万辆新车,其中120万辆是新能源汽车,略超4%。

因此,中国新能源汽车还有很大增长空间,伴随中国2025年制造计划以及中国2035制造计划中新能源汽车的普及和技术进步,减少中国汽车中燃油汽车的比例,这将是中国为全世界环保稳步做出中国贡献。

中国低碳发展形势、目标和战略研究11月5日下午,“2035年中国低碳发展形势、目标和战略研究”第一期学术沙龙在清华大学气候变化与可持续发展研究院(以下简称气候院)举行。

节能与新能源汽车技术路线图2.0-工信部近日,由工业和信息化部装备工业一司指导,中国汽车工程学会牵头组织编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》(以下简称“路线图2.0”)正式发布。

技术路线图2.0进一步研究确认了全球汽车技术“低碳化、信息化、智能化”发展方向,客观评估了技术路线图1.0发布以来的技术进展和短板弱项,深入分析了新时代赋予汽车产业的新使命、新需求,进一步全面描绘了汽车产品品质不断提高、核心环节安全可控、汽车产业可持续发展、新型产业生态构建完成、汽车强国战略目标全面实现的产业发展愿景,提出了面向2035年我国汽车产业发展的六大目标,即:我国汽车产业碳排放将于2028年先于国家碳减排承诺提前达峰,至2035年,碳排放总量较峰值下降20%以上;新能源汽车将逐渐成为主流产品,汽车产业基本实现电动化转型;智能网联汽车产业生态持续优化,产品大规模应用;关键核心技术水平显著提升,形成协同高效、安全可控的产业链;建立汽车智慧出行体系,形成汽车、交通、能源、城市深度融合生态;技术创新体系基本成熟,具备引领全球的原始创新能力。

科学规划了“1+9”的技术路线图,即总体技术路线图和节能汽车、纯电动和插电式混合动力汽车、氢燃料电池汽车、智能网联汽车、汽车智能制造与关键装备、汽车动力电池、新能源汽车电驱动总成系统、充电基础设施、汽车轻量化9个细分领域技术路线图。

技术路线图2.0进一步强调了纯电驱动发展战略,提出至2035年,新能源汽车市场占比超过50%,燃料电池汽车保有量达到100万辆左右,节能汽车全面实现混合动力化,汽车产业实现电动化转型。

九大领域的具体路线如下:1、在节能汽车《路线图2.0》综合考虑节能汽车进步和测试工况切换带来的影响,提出2025、2030、2035年三个阶段,乘用车(含新能源)新车平均油耗分别达到百公里4.6、3.2和2.0L;传统能源乘用车(不含新能源汽车)的新车平均油耗分别达到百公里5.6、4.8和4.0L。