急性心肌梗死心电图变化

- 格式:pptx

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:55

全面解读急性心梗的心电图特征一、特征性改变1、缺血性改变:冠状动脉闭塞后最早出现的改变是缺血性T波改变,最初期表现为T波振幅增高,双肢对称(心内膜缺血),缺血进一步扩展至心外膜,使外膜面复极延迟晚于心内膜,复极程序发生改变出现对称性T波倒置。

心脏的耗氧量较其它脏器为高,在心肌供血不足时首先表现为缺氧,心肌的有氧代谢降低,能量供应减少,细胞内K﹢丢失较多,使心肌复极时间延长及复极顺序发生改变。

2、损伤性改变:随着缺血时间进一步延长,缺血程度进一步加重,出现心肌损伤,由于心肌损伤,产生了损伤电流或除极波受阻,而出现损伤性图形改变,主要表现为ST段偏移。

在超急期,ST段斜形抬高,与高耸的T波相连。

在急性发展期,ST段凸面向上抬高呈弓背状,并与缺血性T波平滑地连接。

一般地说,损伤不会持久,要么恢复,要么进一步发展,出现坏死。

3、坏死性改变:更进一步的缺血导致细胞变性、坏死。

由于坏死的心肌细胞不能恢复为极化状态和产生动作电流,坏死的这一片心肌不能除极,自然就不会产生心电向量,因此,心电综合向量背离梗死区,心电图面向梗死部位的导联产生病理性Q波或呈QS型。

典型急性心肌梗死心电图诊断的三要素:1、病理性Q波(坏死改变)①Q波增宽>0.04②Q波加深>1/4 R、Q波出现粗钝与切迹2、ST段弓背向上抬高(损伤改变)3、T波倒置(缺血改变)ST段变化的意义ST段压低可能的机制:镜象;区域性心内膜下缺血或梗死。

单纯ST段压低o单纯ST段压低的导联≥6个,AMI的特异性为96.5%;o V2-V3导联ST段压低最大,提示Lcx闭塞,它可以得益于溶栓治疗;o V4-V6导联ST段压低最明显,可能是由于LAD的次全闭塞所致的心内膜下缺血,其特点是ST段压低合并T波直立而不演变为T波倒置;o V4-V6导联ST段压低,T波倒置,表现为由于Lcx闭塞所致亚急性后壁损伤或左室氧耗量的增加。

ST段压低与ST段抬高同时存在o前壁梗死中出现下壁ST段压低,常为镜影现象,而非下壁心内膜下缺血所致;o下壁梗死合并以V1-V3或Ⅰ、aVL ST段压低为主,提示Lcx闭塞,可以做为同时合并LAD 病变的“除外现象”;o下壁梗死合并V4-V6,ST段压低为主,提示LMA、LAD或3支病变。

心肌梗死(超急性期和急性期)的心电图特征

心肌梗死是指冠状动脉闭塞引起的心肌缺血坏死。

心电图是诊断心肌梗死的一项重要检查方法。

下面是心肌梗死超急性期和急性期的心电图特征:

1. 超急性期的心电图特征:超急性期一般指患者出现心绞痛或心肌梗死相关症状后的前30分钟内。

此时心电图表现可能尚未出现ST段抬高或Q波,但是可以出现以下特征:

- T波倒置: T波倒置出现在V1-V4导联,尤其是V2导联,是一种趋势性变化。

- ST段隆起: 仅出现在极少数的病例中,且仅仅持续数分钟。

2. 急性期的心电图特征:急性期通常指患者出现心绞痛或心肌梗死相关症状后的前12小时内。

此时心电图表现出现了ST段抬高或Q波,显示出心肌梗死的明显特征。

- ST段抬高: 通常表现为2毫伏以上的上斜型或平顶型的ST 段抬高,出现在患者患病时的相应导联上,至少两个相邻的导联处于受累区,如V1-V6,Ⅰ,Ⅰ,fL,aVL,aVF。

- Q波: 从ST段抬高开始的0.04秒内出现的深而宽的Q波,也叫做“新Q波”。

通常在25%至50%的急性心肌梗死中可以

发现,Q波的存在代表心肌坏死。

需要提醒的是,心电图的异常体现可能是因为心肌梗死所导致的,也可能是因为其他心脏问题所引起。

因此,临床医生要结合患者的病史、临床表现及其他检查来进行综合判断。

急性心肌梗死的心电图演变急性心肌梗死(acute myocardia infarction, AMI)的诊断,不论是国内或ESC/ACC 的诊断标准中,心电图都占有非常重要的地位。

在当今急诊PCI普遍开展并成为最佳救治手段时,心电图则更突显重要而不可替代的作用。

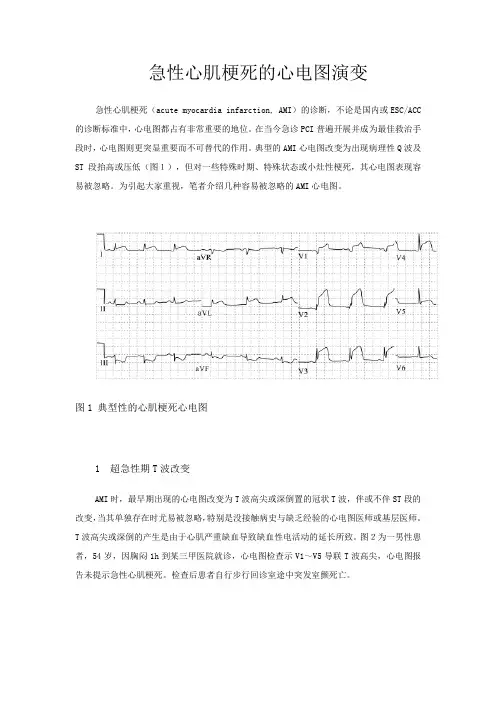

典型的AMI心电图改变为出现病理性Q波及ST段抬高或压低(图1),但对一些特殊时期、特殊状态或小灶性梗死,其心电图表现容易被忽略。

为引起大家重视,笔者介绍几种容易被忽略的AMI心电图。

图1 典型性的心肌梗死心电图1 超急性期T波改变AMI时,最早期出现的心电图改变为T波高尖或深倒置的冠状T波,伴或不伴ST段的改变,当其单独存在时尤易被忽略,特别是没接触病史与缺乏经验的心电图医师或基层医师。

T波高尖或深倒的产生是由于心肌严重缺血导致缺血性电活动的延长所致。

图2为一男性患者,54岁,因胸闷1h到某三甲医院就诊,心电图检查示V1~V5导联T波高尖,心电图报告未提示急性心肌梗死。

检查后患者自行步行回诊室途中突发室颤死亡。

图2 超急性心肌梗死心电图V2~V4导联T波高尖此案例为一典型AMI超急性期心电图改变,但被忽略,延误救治。

这种情况在临床上并非少见。

由于T波高尖可见于正常人、高钾血症等临床情况,故发现心电图T波高尖时应紧密结合临床,如有缺血性胸痛应注意是否为AMI超急性期改变。

2 演变期心电图伪正常化AMI后心电图会出现顺序性动态变化,最早出现超急性期T波改变,随后是ST段的抬高及Q波出现。

此后抬高的ST段下降,T波开始变平坦至倒置。

当ST段开始下降至等电位线而T波仍直立还未出现倒置时,心电图会出现类似正常心电图即伪正常化(图3)。

这种心电图常见于AMI患者闭塞冠脉的血栓出现自溶冠脉再通,容易被忽略,亦常见于溶栓或PCI的过程中。

图3 急性心肌梗死演变期心电图的伪正常化(前降支闭塞)A.心肌梗死当日心电图,I、aVL导联,V1-V3导联ST段抬高,III与aVF导联ST段对应性压低;B.次日心电图,注意假性正常化,ST段的改变均消失;C.第3日心电图,注意前壁心肌梗死的典型演变,V2-V3导联为QS波T波双相,冠状动脉造影显示前降支闭塞。

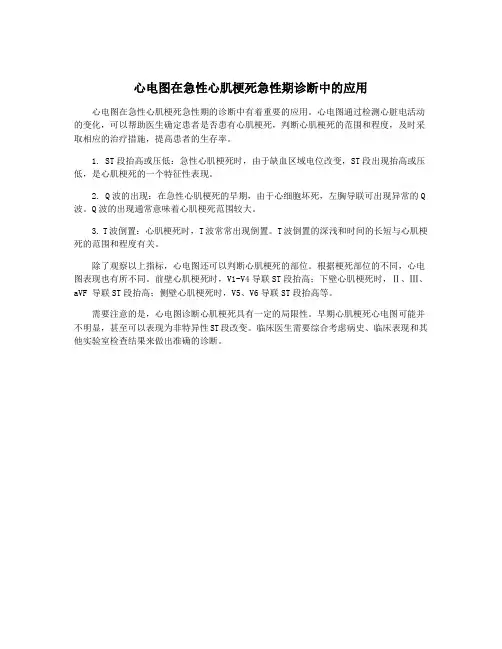

心电图在急性心肌梗死急性期诊断中的应用

心电图在急性心肌梗死急性期的诊断中有着重要的应用。

心电图通过检测心脏电活动的变化,可以帮助医生确定患者是否患有心肌梗死,判断心肌梗死的范围和程度,及时采取相应的治疗措施,提高患者的生存率。

1. ST段抬高或压低:急性心肌梗死时,由于缺血区域电位改变,ST段出现抬高或压低,是心肌梗死的一个特征性表现。

2. Q波的出现:在急性心肌梗死的早期,由于心细胞坏死,左胸导联可出现异常的Q 波。

Q波的出现通常意味着心肌梗死范围较大。

3. T波倒置:心肌梗死时,T波常常出现倒置。

T波倒置的深浅和时间的长短与心肌梗死的范围和程度有关。

除了观察以上指标,心电图还可以判断心肌梗死的部位。

根据梗死部位的不同,心电图表现也有所不同。

前壁心肌梗死时,V1-V4导联ST段抬高;下壁心肌梗死时,Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联ST段抬高;侧壁心肌梗死时,V5、V6导联ST段抬高等。

需要注意的是,心电图诊断心肌梗死具有一定的局限性。

早期心肌梗死心电图可能并不明显,甚至可以表现为非特异性ST段改变。

临床医生需要综合考虑病史、临床表现和其他实验室检查结果来做出准确的诊断。

急性心肌梗死和常见心律失常心电图诊断心电图是医生在诊断患者心脏疾病时的重要工具。

它可以直观地反映心脏的电生理活动,包括心率、节律、心室肥厚和心室是否存在缺血、坏死等。

本文将分别介绍急性心肌梗死和常见心律失常的心电图诊断。

急性心肌梗死的心电图诊断急性心肌梗死是指冠状动脉的一支或多支分支突然发生血栓形成或破裂导致部分心肌坏死。

急性心肌梗死的诊断非常重要,时间就是心肌的生命。

通过心电图检查可以快速发现心肌梗死的情况。

以下是急性心肌梗死的心电图诊断标准:1.ST段抬高型急性心肌梗死:心电图上出现ST段抬高,持续时间不少于0.1毫秒,至少在两个相邻导联上出现,常见于冠状动脉前降支梗死或心内膜下梗死。

2.ST段压低型急性心肌梗死:心电图上出现ST段压低,持续时间不少于0.1毫秒,至少在两个相邻导联上出现,常见于冠状动脉后降支梗死。

3.非特异性ST段变化:心电图上出现ST段呈水平型或斜下型压低,持续时间短暂,常见于心肌缺血的早期或病情轻度。

4.Q波出现:心电图上出现Q波,深度不少于0.04秒,宽度不少于0.03秒,代表着心肌坏死发生。

5.T波倒置:心电图上出现T波倒置,多见于早期心肌缺血或心肌梗死后期。

以上是急性心肌梗死的心电图诊断标准,医生可以根据这些标准来快速判断患者是否患有急性心肌梗死。

常见心律失常的心电图诊断心律失常是心脏电生理活动发生紊乱的情况,常见的有窦性心动过速、窦性心动过缓、心房颤动、房性早搏和室性早搏等。

心电图是常见心律失常的非侵入性检查方法,以下是常见心律失常的心电图表现和诊断:1.窦性心动过速:心率大于100次/分,心电图上窦性P波存在,P波形态正常。

2.窦性心动过缓:心率小于60次/分,心电图上窦性P波存在,P波形态正常。

3.心房颤动:心房电活动随机、快速而无规律,QRS波形正常,R-R间期不规则,心室率通常在70-150次/分。

4.房性早搏:心电图上出现早搏,早搏起源于心房,QRS波形正常,R-R间期短于正常R-R间期。

急性心肌梗死超急期心电图改变【中图分类号】R540.4+1 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085(2014)14-0074-02急性心肌梗死(AMI)是内科常见急症之一,是由冠状动脉主干或其分支供血急剧减少或中断,使相应心肌出现严重持久的缺血而致心肌坏死,AMI通常是在冠状动脉粥样硬化基础上发生的,常伴有严重的心律失常,心力衰竭或休克等[1]。

如何认识和识别心肌梗死早期超急性损伤期的心电图改变,从而避免心肌梗死的发生或继续发展,具有重要的临床意义。

急性心肌梗死超急性期的心电图改变除了传统的缺血性T波和损伤性ST段改变以外,急性损伤性传导阻滞等改变等成为近年来逐渐受到重视的急性心肌梗死超急性期心电图表现。

1 心肌梗死早期超急性损伤期的心电图表现急性心肌梗死在病理性Q波出现之前阶段,称之为超急性损伤期,它是急性心肌梗死最早阶段,于冠状动脉闭塞后即刻出现,最典型的心电图表现为T波高耸、ST段抬高和急性损伤性阻滞及心律失常[2]。

1 缺血性T波的改变1.1主要特点在急性心肌梗死超急性期即可出现,可与胸痛同时出现,也可在胸痛持续数分钟至数小时后出现。

主要形态特点包括:①典型者T波高尖,呈帐篷状或尖峰状,随缺血程度加重或持续时间延长可与抬高的ST段融合,形成不同形态的ST-T改变;②不典型者T波仅有轻微的形态和振幅变化,例如仅表现为T波低平、倒置。

此外,在急性心肌梗死超急性期还可出现T波峰-末间期(指T波顶峰至终末的时间,反映了心室跨壁复极离散度)增宽。

1.2临床意义典型的T波改变,如T波高尖,有助于急性心肌梗死超急性期的诊断,其出现的导联常与随后出现ST段抬高或病理性Q波的导联一致,有助于梗死的定位和梗死相关冠状动脉的确定。

不典型T波改变往往需要与患者以往的心电图进行比较,并动态观察,才能做出判断。

有研究表明,T波峰-末间期增宽对室性心律失常的发生有预测意义,但确切价值还有待进一步证实。

心肌梗死超急期高耸T波形成的原因过去认为,当心肌细胞供血突然急剧减少时,细胞内无氧代谢增加,酸性产物堆积,细胞膜的通透性改变,细胞内钾外溢,造成细胞外钾增加,致使T波高耸。

急性心肌梗死的心电图表现孟小敏急性心肌梗死(acute myocardial infarction)系指冠状动脉突然完全性闭塞,心肌发生缺血、损伤和坏死,出现以剧烈胸痛、心电图和心肌酶学的动态变化为临床特征的一种急性缺血性心脏病。

其基础病变大多数为冠状动脉粥样硬化。

本病的诊断主要依赖于实验室检查结果来判断,心电图检查是本病最重要、最有价值的早期诊断手段,在鉴别诊断方面也有重要意义:一、心电图的特征性改变:(1)宽而深的Q波(病理性Q 波),在面向心肌坏死区的导联上出现;(2)ST 段抬高弓背向上型,在面向坏死区周围心肌损伤区的导联上出现;(3)T波倒置,在面向损伤区周围缺血区的导联上出现。

另外,在背向心肌梗死区者无病理性Q波,有普遍性ST段压低,但aVR导联(有时还有V,导联)S:T段抬高。

二、急性心肌梗死发生后各时期的心电图改变:(1)超急性期:约在梗死后10余分钟到数小时内发生急性心肌缺血及损伤,多于发病后12h达最高峰。

心电图表现为:①T波高尖:两支近乎对称,波形变窄振幅增高,顶端变钝,近似直立“冠状T波”为AMI最早期出现的改变;(如图1B)②急性损伤性阻滞:如左前分支阻滞、左后分支阻滞、左或右双支传导阻滞;③损伤性ST段改变:面向梗死部位的导联ST段呈背向上型抬高,损伤进展则ST呈单向曲线抬高;④由于心肌坏死尚可逆俨乙、肌膜电位不稳定,故可出现致命性心律失常。

(2)心梗充分发展期:出现心肌梗死后1~4周,可持续3—6个月:①ST段呈弓背向上型抬高与T波前肢相连呈单向曲线至ST段恢复到等电位线,其后半部可产生倒置T波;(如图1C)②进而出现坏死型Q波。

(如图1D)(3)慢性期:梗死后数月至年,陈旧梗死期:①ST段逐渐下降至等电位;②T波逐渐深倒或向上;③坏死性Q 波可持久存在,亦可经数月至数午后自行消退或变浅;④R波振幅较前稍低。

(3)急性心肌梗死的定位判断:目前采用30个以上的心前区导联进行心前体表ST段等电位标测法有助于判定急性心肌梗死的范围。