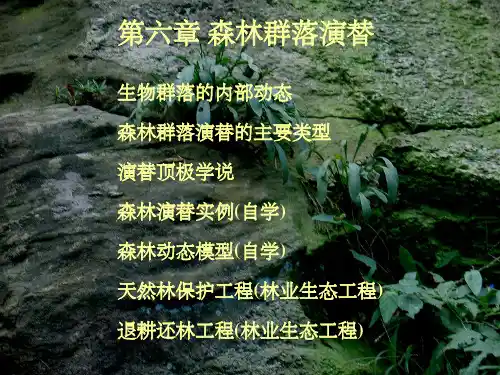

森林生态学讲稿-第六章森林群落演替

- 格式:doc

- 大小:94.50 KB

- 文档页数:8

森林生态系统演替的模型研究随着全球环境问题的日益突出,森林生态系统的演替过程引起了越来越多的关注。

生态学家们通过建立模型,试图揭示森林生态系统演替的规律和机制。

本文将探讨一些用于研究森林生态系统演替的模型,并分析这些模型在森林生态学研究中的应用。

一、植被动态变化的模型1. 群落替代模型群落替代模型是最常用的研究森林生态系统演替的模型之一。

该模型基于群落动态演替的观察和统计数据,通过对群落的结构和功能进行分析,预测不同物种在不同时间和空间尺度上的替代关系。

研究者们对种群的动态变化进行建模,考虑了物种间的竞争、协同和相互作用等因素。

通过该模型,我们可以更好地理解物种的动态分布和群落结构的演变。

2. 植被演替序列模型植被演替序列模型是另一种用于研究森林生态系统演替的重要模型。

该模型基于植被的空间分布和时间变化,通过分析不同植被类型的演替关系,揭示森林生态系统的演替规律。

研究者们通过对植被的物种组成、群落结构和功能进行建模,探究植被类型在不同环境条件下的演替过程。

植被演替序列模型有助于我们预测和仿真不同环境条件下的植被演替过程,为生态恢复和自然保护提供科学依据。

二、环境因素对演替过程的影响除了植被动态变化的模型外,研究者们还关注森林生态系统演替过程中环境因素的影响,并尝试建立相应的模型。

1. 气候变化模型气候变化对森林生态系统演替具有重要影响。

研究者们通过建立气候变化模型,模拟不同气候条件下森林生态系统的演替过程,预测未来气候变化对森林生态系统的影响。

这些模型基于气象数据和生态学理论,考虑气候因子对物种分布和生命周期的影响,可以为气候变化下的生态系统管理和保护提供科学依据。

2. 土壤质量模型土壤质量是森林生态系统演替的重要因素之一。

研究者们通过建立土壤质量模型,模拟不同土壤条件下森林生态系统的演替过程,分析土壤质量对植被类型和群落结构的影响。

这些模型基于土壤理化性质和生态学过程,考虑土壤因子对植被生长、养分循环和生态系统功能的影响,可以为土壤管理和生态恢复提供科学依据。

森林群落演替的过程嘿,朋友们!咱今天来聊聊森林群落演替这档子事儿。

你想啊,森林就像一个超级大舞台,各种植物啊动物啊都在上面尽情表演呢!一开始呢,这舞台可能啥都没有,空空荡荡的。

但别急,大自然这个神奇的导演有它的安排。

也许是一阵风,也许是一只小鸟,带来了第一颗种子。

嘿,这就像舞台上出现了第一个演员,怯生生地站在那。

然后呢,这颗种子生根发芽,慢慢长大。

周围也开始陆陆续续有其他植物出现啦,就像越来越多的演员加入了这场表演。

它们相互竞争,又相互合作。

这时候啊,你就看吧,长得快的植物就占了好位置,能吸收更多阳光和水分,就像舞台上的主角似的,特别耀眼。

那些长得慢的呢,也不气馁,在旁边默默努力,说不定哪天就突然冒出头来了。

随着时间推移,这片森林变得越来越热闹。

不同的植物形成了不同的层次,高的矮的,胖的瘦的,多有意思啊!这就好比舞台上有了主角、配角,还有各种龙套,大家一起把这场戏演得热热闹闹的。

再后来呢,可能会发生一些意外,比如火灾啦,洪水啦。

哎呀,这可不得了,就像舞台上突然出了大乱子!但是别担心,森林可顽强了。

那些被破坏的地方,又会有新的植物长出来,重新开始新一轮的表演。

而且啊,随着时间的变化,森林里的动物们也加入进来啦。

它们在森林里找吃的,找住的,和植物们一起构成了一个完整的生态系统。

这就像舞台上不光有演员,还有了观众,大家一起把这场戏变得更加精彩。

你说这森林群落演替是不是特别神奇?就像我们的人生一样,有起有落,但总是充满希望。

不管遇到什么困难,只要我们像森林里的那些植物一样顽强,总会找到属于自己的那片天地。

所以啊,让我们一起爱护这些森林,让它们的表演能够一直持续下去。

因为它们不仅给我们带来了美丽的风景,还为我们的地球提供了重要的生态服务呢!这可不是开玩笑的,要是没有了森林,我们的生活可就大不一样啦!你说呢?原创不易,请尊重原创,谢谢!。

群落的演替一、引言群落演替是生态学领域的一个重要概念,它描述了一个生态群落从初级阶段到成熟阶段的发展过程。

群落演替是一个动态的、连续的过程,涉及到群落中物种组成、生物量、生产力、物种多样性等方面的变化。

群落演替的研究对于了解生态系统的稳定性、功能和生物多样性具有重要意义。

二、群落演替的类型根据群落演替的起始条件,可以将群落演替分为原生演替和次生演替两种类型。

1.原生演替(1)初级阶段:初级阶段是群落演替的起始阶段,此时裸地上没有生物存在。

初级阶段的特点是土壤贫瘠,缺乏有机质和养分。

(2)先锋物种阶段:在初级阶段之后,一些适应性强、生长速度快的物种开始侵入裸地,形成先锋物种。

先锋物种能够改善土壤质量,为后续物种的侵入提供条件。

(3)草本植物阶段:随着先锋物种的生长和繁殖,草本植物开始侵入裸地,形成草本植物群落。

草本植物具有较强的竞争能力,能够占据更多的生态位。

(4)灌木阶段:草本植物群落逐渐演替为灌木群落。

灌木植物的生长速度较快,具有较强的竞争能力,能够占据更多的生态位。

(5)乔木阶段:灌木群落逐渐演替为乔木群落。

乔木植物的生长速度较慢,但是具有较强的竞争能力和生态位占据能力。

2.次生演替(1)破坏阶段:自然灾害或人为干扰导致原有群落受到破坏,物种组成和生物量发生变化。

(2)恢复阶段:破坏后,群落开始逐渐恢复。

先锋物种侵入,逐渐改善土壤质量,为后续物种的侵入提供条件。

(3)草本植物阶段:随着先锋物种的生长和繁殖,草本植物开始侵入,形成草本植物群落。

(4)灌木阶段:草本植物群落逐渐演替为灌木群落。

(5)乔木阶段:灌木群落逐渐演替为乔木群落。

三、群落演替的影响因素群落演替受到多种因素的影响,包括环境因素、物种相互作用和人为干扰等。

1.环境因素环境因素是影响群落演替的重要因素之一。

环境因素包括气候、土壤、水分等。

不同的环境条件下,群落演替的速度和方向可能会有所不同。

2.物种相互作用物种相互作用是群落演替过程中的关键因素。

群落生态学群落演替文档全文预览一、教学内容本节课的教学内容来自生物学教材《群落生态学》,主要讲述群落演替的概念、类型和特点。

群落演替是指在一个生态系统中,群落组成和结构随时间发生变化的过程。

包括原生群落和次生群落两种类型,前者是指在没有生物群落的地方形成的群落,后者是指在原有生物群落的基础上形成的群落。

群落演替具有有序性、波动性和方向性等特点。

二、教学目标1. 让学生了解群落生态学的基本概念,理解群落演替的含义、类型和特点。

2. 培养学生观察、分析和解决生物学问题的能力。

3. 增强学生对生态环境的保护意识,提高学生的科学素养。

三、教学难点与重点重点:群落演替的概念、类型和特点。

难点:群落演替过程中群落组成和结构的变化规律。

四、教具与学具准备教具:多媒体教学设备、黑板、粉笔。

学具:教材、笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 情景引入:通过展示一片森林的图片,引导学生关注森林中的生物群落,提问:“你们认为森林中的生物群落会发生变化吗?为什么?”2. 概念讲解:讲解群落生态学的基本概念,重点介绍群落演替的概念、类型和特点。

3. 实例分析:分析森林、草原等不同生态系统中的群落演替现象,让学生了解群落演替在自然界中的普遍性。

4. 规律探讨:引导学生探讨群落演替过程中群落组成和结构的变化规律,如物种丰富度、生物量、生产力等指标的变化。

5. 实践操作:让学生分组观察校园或周边自然环境中的生物群落,记录不同时间段群落的变化情况。

7. 拓展延伸:讨论人类活动对群落演替的影响,如城市化、土地利用变化等。

六、板书设计板书内容:群落演替的概念、类型、特点及影响因素。

七、作业设计作业题目:1. 描述一下你观察到的校园或周边自然环境中的生物群落演替现象。

2. 分析人类活动对群落演替的影响,以城市化为例进行阐述。

答案:1. (学生描述观察到的生物群落演替现象,如物种组成、生物量等的变化。

)八、课后反思及拓展延伸课后反思:1. 学生对群落演替的概念、类型和特点的理解程度是否达到预期?2. 学生能否运用所学知识分析实际环境中的群落演替现象?3. 如何进一步提高学生的观察、分析和解决生物学问题的能力?拓展延伸:1. 研究群落演替的意义和应用,如生态系统管理、生物多样性保护等。

《森林生态学》课程大纲一、课程概述课程名称(中文):森林生态学(英文):Forest Ecology课程编号:14241001课程学分:3.5课程总学时:56学时课程性质:专业基础课二、课程内容简介本课程主要内容包括光、温、水、气、土、火等生态因子对森林植物的影响,森林种群的基本特征及其变化规律,森林群落的基本特征和演替规律,森林群落的分类及地理分布,森林生态系统的基本概念,森林生态系统的能量流动和养分循环的基本规律,森林生态效益评价和生物多样性保护原理,全球变化与森林生态系统的关系,生态系统恢复的基本原理等。

本课程包括课堂教学和综合实习两个教学环节。

通过本课程的学习,要求学生掌握森林生态学的基本理论和基本技能,能够应用森林生态学的基本理论分析林业生产和生态环境中的实际问题,并能运用森林生态学的基本方法,提出解决这些问题的可能途径和基本措施。

三、教学目标与要求森林生态学是林学专业的专业基础课,是森林经理学、营林学、森林保护学等专业课程的基础。

通过本课程的学习,要求学生掌握森林植物的生长发育与其生态因子关系的基础知识,能够针对林业生产实践中存在的相关问题提出可行的解决方案;掌握森林生态系统的形成、演变和分布规律的基本理论,能够针对不同类型的森林生态系统,提出其经营管理的方法和途径;认识森林生物多样性的基本原理,能够针对不同类型森林和流域的性质特征,提出其开发管理和综合治理的生态学思想和基本策略。

四、教学内容与学时安排绪论(2学时)1.教学目的与要求:通过学习,要求学生了解生态学的发展趋势和现代林业的基本内涵,理解森林及林分的基本概念,掌握森林生态学研究的内容、任务和研究趋势。

2.教学重点与难点:森林生态学研究的内容,现代林业的基本内涵。

习题要点:森林生态学的概念;现代生态学产生的背景;森林生态学的研究内容。

第一章森林与环境(16学时)1. 教学目的与要求:通过学习,要求学生了解森林与环境的概念,理解生态因子作用的一般特征,掌握森林植物与不同生态因子之间的相互关系。

生态学概述:1、定义:生态学是研究有机体之间以及有机体与环境之间的相互关系的科学。

森林是以树木和其它木本植物为主体的一种生物群落。

因此,森林生态学是研究森林的结构、功能、动态、分布等规律,研究森林如何改变环境和维护环境质量的一门科学。

森林生态学主要内容一般分为两个部分,即森林环境和森林群落。

内容大致包括三个方面。

1.研究树木个体和群体与周围环境因子之间的相互作用。

主要研究光、温度、水分、大气、地形、土壤等因子的生态学意义;生态因子与森林的作用方式和作用力大小;树木个体对环境因子的适应性和耐性;森林对环境的反作用力;估价森林对人类的效益。

2.研究森林群落的结构特征、分类原则和方法;研究森林群落的演替规律。

3.研究森林生态系统。

把森林植物群落和它所在的周围环境看作一个不可分割的有机整体,研究系统内的动物、植物、微生物与无机环境之间的依存、制约和因果关系,系统内物质交换和能量转化,系统内自动调节的机制和稳定性,介绍系统模型和方法2、研究任务:森林生态学揭示森林的发生、发展、演替的原理和规律,运用这些原理和规律去解决造林、营林和防治环境污染的各种技术问题,这就是学习生态学的主要任务。

3、森林生态学的发展森林生态学是从人们生活和生产实际的需要而逐渐发展起来的。

人类为了生存,需要了解大自然的各种现象和识别它周围的动物和植物,这就要具备生态学方面的知识。

我国在周朝的《诗经》里就记载了很多植物的种类。

“山有枢、险有榆”。

西周的禹贡,记载了植物与土壤的关系。

《管子—地员篇 ) ) ( 公元前约2 00年)把植物分布的垂直带写得很清楚。

在欧洲19 世纪中期,德国人洪德堡( A`Humboldt)对世界植物的分布做了理论上的阐述,创始植物地理学。

丹麦人瓦尔明(E.Warming )著有“植物生态学”(1895 ),标志着植物生态学的诞生。

随后法国、德国的林学家相继论述林木耐阴性的理论。

本世纪初,借助实验的方法,研究森林群落和立地条件相互作用的基本原理。

第6章森林群落演替6.1森林群落发生、发育的一般过程6.1.1森林群落发生的进程森林群落的发生一般都具有迁移、定居、竞争、反应这样几个过程,不仅裸露地段的群落发生过程如此,而且在有植被覆盖的地段,一个新的群落的侵入过程也不例外。

6.1.1.1迁移从繁殖体开始传播到新定居的地方为止,这个过程称为迁移。

繁殖体是指植物的种子、孢子以及能起繁殖作用的植物体的任何部分(如某些种的地下茎、具无性繁殖能力的枝和干以及某些种类的叶)。

林木和其它植物的迂移能力决定于繁殖体的构造特征和数量。

风播植物的种实,一般小而轻,或具膜翅、纤毛等。

靠水力传播的种实,多数具有可使种实飘浮的气囊、气室。

某些植物的种实具钩、刺、芒、粘液等,借以附着在动物或人的身上而传播。

有些种实是靠果实成熟时弹裂的力量传播的。

圆球形种实在山坡上可借重力作用滚动而增加传播距离。

风滚型植物的植株呈球形,能够整株随风滚动传播。

还有些具坚硬种皮的种子或可食的浆果,除靠自身重力传播外,还可依靠动物吞食后携带到新地方,随排泄至体外而实现传播。

依靠风、水力和动物传播的,迁移距离往往可以很远;依靠自力传播或以地下茎、匍匐茎向新地段伸延的,距离都比较近。

繁殖体的数量,从另一方面反映了迁移的能力。

繁殖体的巨大数量,不仅能弥补构造上迁移能力的不足,而且是对传播途中所受的损失、定居中生境的严酷以及竞争中处于弱势等因素的有力补偿。

6.1.1.2定居繁殖体迁移到新的地点后,进入定居过程。

定居包括发芽、生长、繁殖三个环节。

各环节能否顺利通过,决定于种的生物学、生态学特征和定居地的生境。

定居能否成功,首先决定于种子的发芽力(率)与发芽的条件,即发芽力保存期的长短,发芽率的高低,繁殖体所处生境中的水、温、空气诸因子的适宜与否和稳定程度。

其次是幼苗的生长状况。

发芽时着生部位的水肥供给条件、温度的高低及变化、动物影响等都直接关系着幼苗的命运。

裸露的土壤表面,有利于种子直接接触土壤并扎根生长;有地被物覆盖的地表(如枯枝落叶层、苔辞层或草被),往往使种子不能直接接触土壤,不利于发芽和扎根生长。

森林群落演替的过程嘿,朋友们!今天咱们来聊聊森林群落演替这超有趣的事儿,就像是在看一场大自然精心策划的超级换装秀呢!最开始呀,那是一片光秃秃的土地,就像一个被扒光了衣服的可怜蛋儿,赤裸裸地暴露在外面。

这时候先锋植物就像一群勇敢的拓荒者,风风火火地赶来。

这些先锋植物大多是些小草啊、苔藓之类的,它们就像一群小小的冒险家,身体小小的却充满了大能量。

它们扎根在这片贫瘠的土地上,就像在沙漠里发现了绿洲一样兴奋,那小根须拼命地往土里钻,就像饿坏了的孩子扑向面包。

随着时间的推移,这些先锋植物把这片土地稍微打扮了一下,土壤也变得肥沃了那么一丢丢。

这时候呀,一些灌木就像一群时尚的年轻人,看到这里有点发展的潜力,就大摇大摆地进来了。

这些灌木可比先锋植物高大威猛多啦,它们就像一群恶霸,抢占着阳光和空间,把那些先锋植物挤得有点没脾气,不过这也是自然规律嘛,就像在一场抢椅子的游戏里,强者才能有座位。

再后来呢,小乔木也来凑热闹了。

小乔木就像一群优雅的绅士,它们高高瘦瘦的,带着一种与生俱来的高贵感。

它们一来,就把灌木的风头给抢了不少,那些灌木就像被抢了玩具的小孩,只能在小乔木的阴影下委屈巴巴地待着。

小乔木的枝叶就像一把把巨大的绿伞,遮天蔽日的,把阳光都揽入怀中。

当小乔木把这里改造得更加舒适后,那些高大的乔木就像一群超级巨人一样登场了。

它们高耸入云,就像一座座绿色的摩天大楼。

它们一来,小乔木都变得渺小了,就像小矮人站在巨人旁边。

这时候的森林,那才叫真正的森林呢,里面各种鸟儿、小动物就像一群租客,纷纷跑来寻找自己的小窝。

整个演替过程就像是一场接力赛,每个植物种类都是一棒选手。

先锋植物开了个好头,灌木、小乔木接力跑,最后乔木冲线。

而且这过程中还充满了各种明争暗斗,就像宫廷剧里的妃子们争宠一样。

不过呢,大自然有时候也会调皮一下。

一场大火或者一场暴风雨可能就会打乱这个演替的节奏,就像有人突然在舞台上捣乱一样。

但是没关系,大自然就像一个超级智慧的导演,它会重新调整,让这个换装秀继续精彩地进行下去。

生物群落演替有几种主要学说,举例阐述森林演替的过程嘿,咱今儿就来聊聊生物群落演替那些事儿!你知道吗,生物群落演替可是有好几种主要学说呢!就好像是不同的武林门派,各有各的厉害之处。

比如说,单顶级学说就像是一位独步江湖的大侠,它认为在同一个气候区内,无论演替初期的条件多么不同,植被总是趋向于减轻极端情况而朝向相同顶级方向发展。

哎呀呀,这多有意思!还有多元顶级学说,那简直就是一群各具特色的高手,它觉得在一个气候区域内,群落演替的最终结果不一定都是同一个顶级群落,而是可以有多种顶级群落。

这就好像是一场武林大会,最后胜出的不一定只有一个人呀!那咱再说说森林演替的过程,这可真是一场奇妙的旅程啊!一开始呢,可能是一片光秃秃的荒地,就像一张白纸等待着被描绘。

然后呢,一些先锋植物就来了,它们就像是勇敢的开拓者,不畏艰难地扎根生长。

随着时间的推移,慢慢地就有了更多的植物加入进来,它们就像一群小伙伴聚在一起玩耍。

这时候,森林开始有了一些雏形,就好像是一幅画开始有了轮廓。

再往后啊,树木们越长越高,越来越茂密,形成了一片郁郁葱葱的景象。

这时候的森林就像是一个热闹的大家庭,各种动植物都在这里安居乐业。

想象一下,那些鸟儿在枝头欢唱,小动物们在林间穿梭,多美好呀!可是呢,这个过程可不是一帆风顺的,也会有各种挑战和变化。

也许会有自然灾害,也许会有人类活动的影响,但森林总会努力地去适应和改变。

就拿火灾来说吧,一场大火可能会让森林遭受重创,但它也会带来新的生机。

就像凤凰涅槃一样,经过磨难后会变得更加美丽和强大。

总之呢,生物群落演替是一个非常神奇和有趣的过程,森林演替更是其中的精彩篇章。

我们要好好保护这些大自然的杰作,让它们一直美丽下去,为我们的地球增添更多的生机和色彩!这难道不是我们每个人都应该做的吗?。

森林群落的演替一、裸地(一)裸地概念和类型裸地:即指从来没有植物生长的地段。

裸地通常有极端的环境条件,如极为干旱、潮湿、缺乏有机质等。

分为两种:原生裸地和次生裸地原生裸地;指从来没有生长过植被、或原来生长过植被,但被彻底消灭,连原有植被下的土壤条件均已不存在的地段。

次生裸地:指那些原生植被虽然被消灭,但原有群落下的土壤条件还多少保留着,并且土壤中还多少保留着原来群落某些繁殖体的地段。

(二)裸地形成的原因地形变迁:地形变迁形成的裸地多为原生裸地。

如风积作用形成的沙丘和土堆、重力侵蚀形成的山崩、火山活动形成的熔岩等。

气象因素:气象因素形成的多为次生裸地。

如干旱使水库、河流或湖泊变干、风灾和雪灾引起的植物毁灭等。

生物作用:生物作用形成的一般为次生裸地。

如灾害性昆虫的大发生。

人为影响:人为影响形成的一般为次生裸地。

如砍伐森林、过度放牧、垦荒等。

二、植物群落的形成过程植物群落的形成过程一般包括四个阶段:迁移、定居、竞争和反应等。

迁移:即繁殖体传播到裸地的过程。

繁殖体包括植物的种子、孢子以及能起作用的任何部分(如某些植物地下茎、具无性繁殖能力的枝、干等)。

定居:繁殖体传播到新的地点后,即进入定居过程。

定居包括发芽、生长和繁殖三个环节。

各环节能否顺利完成,取决于物种的生物学特性、生态学特性和定居地的生境条件。

竞争:在一定的地段,由于不同物种的同时入侵或随着个体的增长和繁殖,必然导致营养空间和资源的竞争,结果是适者生存。

反应:通过植物的定居和生长,群落内生物和非生物环境间会不断发生能量转换和物质循环,原来的生境条件会发生相应的变化。

改造的结果往往是不利于早期入侵者的生存,从而为另一些更适应种的进入创造了条件,即另一个群落形成的开始。

三、森林群落的发育从一个群落形成到被另一个群落替代,每一个群落都有一个发育过程。

这个过程可分为三个时期:发育初期、盛期和末期。

发育初期:在发育初期,建群种的良好发育是一个主要标志。

建群种的生长和变化会引起其它种类的生长和个体数量的变化。

森林群落的演替一、裸地(一)裸地概念和类型裸地:即指从来没有植物生长的地段。

裸地通常有极端的环境条件,如极为干旱、潮湿、缺乏有机质等。

分为两种:原生裸地和次生裸地原生裸地;指从来没有生长过植被、或原来生长过植被,但被彻底消灭,连原有植被下的土壤条件均已不存在的地段。

次生裸地:指那些原生植被虽然被消灭,但原有群落下的土壤条件还多少保留着,并且土壤中还多少保留着原来群落某些繁殖体的地段。

(二)裸地形成的原因地形变迁:地形变迁形成的裸地多为原生裸地。

如风积作用形成的沙丘和土堆、重力侵蚀形成的山崩、火山活动形成的熔岩等。

气象因素:气象因素形成的多为次生裸地。

如干旱使水库、河流或湖泊变干、风灾和雪灾引起的植物毁灭等。

生物作用:生物作用形成的一般为次生裸地。

如灾害性昆虫的大发生。

人为影响:人为影响形成的一般为次生裸地。

如砍伐森林、过度放牧、垦荒等。

二、植物群落的形成过程植物群落的形成过程一般包括四个阶段:迁移、定居、竞争和反应等。

迁移:即繁殖体传播到裸地的过程。

繁殖体包括植物的种子、孢子以及能起作用的任何部分(如某些植物地下茎、具无性繁殖能力的枝、干等)。

定居:繁殖体传播到新的地点后,即进入定居过程。

定居包括发芽、生长和繁殖三个环节。

各环节能否顺利完成,取决于物种的生物学特性、生态学特性和定居地的生境条件。

竞争:在一定的地段,由于不同物种的同时入侵或随着个体的增长和繁殖,必然导致营养空间和资源的竞争,结果是适者生存。

反应:通过植物的定居和生长,群落内生物和非生物环境间会不断发生能量转换和物质循环,原来的生境条件会发生相应的变化。

改造的结果往往是不利于早期入侵者的生存,从而为另一些更适应种的进入创造了条件,即另一个群落形成的开始。

三、森林群落的发育从一个群落形成到被另一个群落替代,每一个群落都有一个发育过程。

这个过程可分为三个时期:发育初期、盛期和末期。

发育初期:在发育初期,建群种的良好发育是一个主要标志。

建群种的生长和变化会引起其它种类的生长和个体数量的变化。

因此,在发育初期,种类成分不稳定,每种植物个体数量变化也较大;群落的结构尚未定型,层次分化不明显。

在生态方面,群落所特有的生境正在形成中,特点还不突出。

发育盛期:到了发育盛期,群落的植物种类组成相对比较一致,从而有别于不同类型的其它群落。

其次,群落结构已经定型,主要表现为有良好的层次分化。

在生态方面,群落的生活型组成及季相变化,以及群落内生境都比较典型。

发育末期:在群落的整个发育过程中,群落会不断地对内部环境进行改造。

起初这种改造作用是有利于自身群落的发育。

但当改造作用进一步加强时,则被群落改变的环境条件往往不利于自身群落的生存,主要表现为建群种长势衰退,不能正常更新,这就为另一建群种的出现和下一个群落的形成创造了条件。

四、森林群落的演替(一)群落演替概念:1演替:即某一地段上,一个植物群落被另一个植物群落所替代的过程。

2演替系列:演替过程中出现的一系列的群落类型。

(二)群落演替的原因1内部因素:建群种对环境条件的改变;不同树种的生态学特性与生物学特性的差异;2外部因素:渐变的环境条件:冰期的进退,气候的改变等;突然改变的环境条件:干扰是指发生在一定地理位置上,对生态系统结构造成直接损伤的、非连续性物理作用或事件。

如火灾、风害、病虫害等。

(三)演替的类型1按初始生境水分条件划分(美国的Daubenmire)(1)水生演替:在潮湿的或水生的生境中开始的演替。

如湖泊、池塘等。

水生演替系列:以湖泊为例。

一般湖泊中,如果水深超过4米,因为光照和空气的缺乏,体形较大的绿色植物无法生存,只有一些浮游生物活动。

由于从湖岸上冲刷上来的矿物质淤积以及浮游生物大量的残体堆积,湖底逐步抬高,依次出现下列群落的演替系列:沉水植物阶段:在水深超过4米左右的池塘,常有许多沉水植物生长,它们整个植株全在水中,这些植物死亡后,死亡体向池塘底沉积,池塘日益变浅,不适于原来植物生长,让位于浮水植物;金鱼藻、眼子菜等浮水植物阶段:当水深1-3米时,开始出现浮水植物,它们有地下茎,根扎在底土中,繁殖很快,有高度堆积水中泥沙的能力,加快湖底抬高的速度;睡莲、菱角等挺水植物阶段:水深1米左右时,挺水植物逐渐迁移过来,它们也都有地下茎,繁殖特别快,个体数量多,阻留泥沙和累积腐质殖的速度很快;芦苇、香蒲等湿生草本植物阶段:当水浅到一定程度时,在干季土面可以露出时,已经不能适应挺水植物的生存,喜湿草本植物取而代之。

在比较干燥的条件下,一些新的植物迁移过来,在干燥气候区域,形成稳定的草原;在湿润气候区,则向木本植物群落发展;木本植物阶段:耐水湿的灌木出现,并很快过渡到乔木时期,逐渐形成稳定性较大的群落。

(2)旱生演替:在旱生的或干燥的生境开始的演替。

如裸露的岩石表面。

地衣阶段:在岩石表面首先出现地衣,其顺序为壳状地衣-叶状地衣-枝状地衣,它们能利用短期的少量水分进行生长,并能在较长的干旱时期休眠,它们分泌的有机酸能腐蚀岩石表面,为土壤的形成提供了条件,其残体也参加到土壤的形成和积累中去,岩石生境开始改变,为其他种类提供了立足之地;苔藓阶段:在地衣积累了少量的土壤上,耐旱的藓类开始生长,它们个体较地衣高大,具有丛生性,能积聚集更多的矿物质和有机质,促进了土壤的形成;旱生草本阶段:在土壤具有保持水分能力时,一些耐旱喜光的草本植物相继出现,多年生植物也逐渐生长起来,土壤条件逐步改善,耐旱的地衣日益衰退,草本植物也逐渐失去优势;木本植物阶段:草本植物把生态环境改善后,耐旱的灌木逐渐侵入,灌木增多后,草本植物又受到庇荫,生长受到抑制,这时耐旱的乔木树种可以生长,形成森林。

(3)中生演替:中生演替开始于有一定肥力的土壤母质上。

如火烧后发生大面积表层土壤侵蚀,母质层以上全部被冲失的地段或塌方,冲积物质的沉积等,成为原生中生演替系列的起点。

以加拿大的不列颠哥伦比亚省沿岸水碛物为起点,从原生裸地到形成森林的演替系列为例说明如下:裸露矿质土阶段:这种矿质土是矿质颗粒混合物,这些颗粒都有融化的冰水使它们保持湿润,对植物侵占来说是一种有利的生境;草本植物阶段:在矿质土常常草本植物首先取得优势,但在氮素非常贫乏的立地上,可能缺少草本植物先锋阶段;木本植物阶段:灌木首先侵入,如越橘属、接骨木属、悬钩子属等。

如果立地贫瘠,红赤杨可能更早地出现,由于有共生固氮根瘤菌,能在这种生境正常生长,且早期生长迅速,形成茂密植丛。

北美黄杉、铁杉、北美乔柏陆续更新生长,耐庇荫,最后终将被气候顶极群落的组成种铁杉所取代,形成稳定林分。

2按演替起始裸地性质分(美国的Clements):原生演替:开始于原生裸地的植物群落演替;经历的时间比较漫长;次生演替:开始地次生裸地的植物群落演替;通常速度比较快。

3按演替时间分:世纪演替:其经历的时间以地质时期计算。

它是指一个区域的植被类型(如森林、草原、荒漠等)的发展过程,与植物区系的进化有关。

长期演替:长达几十年或几百年。

一般森林群落之间的演替即为长期演替;快速演替:在不多的几年间发生。

摞荒地上的群落演替可作为例子。

4按演替的主导因素分群落发生演替(群落发生):在裸地上先锋植物开始侵入,逐步长满空间,又被其它物种取代的过程。

内因性(生态/动态)演替:群落中生物的生命活动结果首先使它的生境发生改变,然后被改造的生境又反作用于群落本身。

如此相互促进,使演替不断向前发展外因性(生态/动态)演替:由于外界环境因素的作用所引起的群落变化。

如气候、地貌、土壤、火和人为因素5按演替方向分:进展演替:群落的演替显示着群落是从先锋群落经过一系列的阶段,到达中生性顶极群落。

这种沿着顺序阶段向着顶极群落的演替过程称之为进展演替。

逆行演替:发生在人为破坏或自然灾害干扰因素之后,原来稳定性较大,结构较复杂的群落消失,代以结构简单、稳定性小的群落,利用环境和改造环境能力相对减弱,甚至倒退到裸地。

循环演替:进展演替和逆行演替都是定向演替,有时演替可以在局部任何一演替阶段下开始循环的演替。

如在美国北方硬叶阔叶林中,山毛榉林-糖槭林-黄桦林-山毛榉林-糖槭林等,没有一个终点。

进展演替和逆行演替比较进展演替逆行演替群落结构的复杂化群落结构的简单化优势度从以低级小型植物为主朝着高级大型植物发展,优势种寿命越来越长优势度从以大型植物为主趋向于小型植物为主,优势种寿命越来越短物种多样性有增加趋势物种多样性有减少趋势生活型多型化生活型简化种间相互依存增强,窄生态幅种增加生态幅较宽以及适应特殊生境的种增加群落趋向中生化群落趋向于旱生化或湿生化土地生产力利用增加土地生产力利用减少群落生物量趋向增加群落生物量趋向减少土壤剖面的发育成熟土壤剖面弱化群落生境的优化群落生境的恶化(四)演替理论1促进作用理论:Clements(1916;1936)提出的。

物种替代是由于先来物种的活动改造了环境条件,使它不利于自身生存,而促进了后来物种的繁荣;因此,物种替代有顺序性,可预测和具方向性。

多出现在环境条件严酷的原生演替中。

2抑制作用理论:Egler(1954)先来物种抑制后来物种,使后者难以入侵和发育,因而物种替代没有固定的顺序,各种可能都有,其结果在很大程度上取决于哪个种先到。

演替在更大程度上决定于个体的生活史对策,因而难以预测。

在该理论中没有一个物种可以被认为是竞争的优胜者,而是决定于谁先到该地,所以演替往往是从短命种到长命种,而不是有规律、可预测的物种替代。

3忍耐作用理论:Connell和Slatyer(1977)提出来的,认为:早期演替物种的存在并不重要,任何物种都可以开始演替(到达先后不重要)。

较能忍受有限资源的物种将会取代其他物种,演替是靠这些物种的侵入或原来定居物种逐渐减少而进行的。

某些物种可能占有竞争优势,这些物种最终在顶极群落中有可能占有支配地位。

4三种理论的比较以上三种演替理论都一致预测:在一个演替过程中,先锋物种总是最早出现,因为这些物种有许多适于定居的特性,如生长速度快、种子产量高和具有极大的散布能力等。

但这些定居物种通常都是短命的和易消失的,因为它们总是使环境变得对它们自己不利。

3种演替理论的重要区别在于物种取代的机制不同,在Clements的经典理论中,物种取代是受前一个演替阶段所促进的。

在Egler的演替理论中,物种取代则受到已定居物种的抑制,直到这些定居物种受到损害或死亡为止。

在Connell的理论中,物种取代则不受现存物种的影响。

(五)稳定性与顶极群落1演替顶极(Climax)或顶极群落概念:指演替最终阶段相对稳定的成熟群落。

2演替阶段群落和顶极群落特征的比较演替群落和顶极群落特征比较群落特征演替阶段群落顶极群落群落组成和结构1种群结构迅速变化逐淅变化2物种多样性一般较低、偶尔较高相对较高3优势种替代优势种不稳定优势种稳定4分层性简单复杂5种间关系类型简单复杂6生活史特征r对策K对策7繁殖体寿命长短群落能量和物质循环8群落总生物量(B)较少较多9总生产量/群落呼吸(P/R)≥1 =110总生产量/生物量(P/B)高低11单位能流维持的生物量(B/E)低高12群落净生产量(Pn)高低13无机物循环开放封闭14营养物质的主要贮存库土壤生物体15有机残余物在养分还原中的作用不重要重要群落生活与环境条件16生境状况极端中生性17群落环境的重要性较不明显明显18土壤剖面不成熟成熟19地形部位或高或低平缓高地20稳定性、抗干扰能力不强强从表中可归纳出以下几点:(1)顶极群落的种群结构应该处于一种稳定状态,即从种群中因死亡而消失的数量应等于由种子发芽而获得新个体的数量。