森林生态学讲稿-第七章森林群落类型划分

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:2

第十章森林生态系统类型及其分布地球上的生态系统多种多样。

因受地理位置、气候、地形、土壤等因素的影响,可分为水生生态系统和陆地生态系统两大类。

而森林生态系统是陆地生态系统的主体,其分布遵循一定规律。

世界上不同类型的森林生态系统,都是在一定气候、土壤条件下形成的。

依据不同气候特征和相应的森林群落,可划分为热带雨林生态系统、常绿阔叶林生态系统、落叶阔叶林生态系统和北方针叶林生态系统、红树林生态系统等主要类型。

其中红树林生态系统作为滨海木本植物群落,兼具陆地生态和海洋生态特性,成为最复杂而多样的生态系统之一。

10.1森林生态系统的分布规律10.1.1森林生态系统的地带性分布规律地球上不同类型的森林生态系统,是在不同的地理环境下不同的生态因素组合的结果,并为森林群落提供多样的生活条件。

因此,任何类型的森林生态系统都是与它们所存在的环境条件有着密切联系,其中气候、土壤等因素的影响是导致森林生态系统具有各式各样的类型及其分布特点的最重要的原因。

因此不难理解,作为各种环境要素综合作用产物的森林生态系统,它的分布也必然呈现一定的规律性。

这就是说,一方面,在一定的环境条件下,有一定的森林生态系统类型分布,另一方面,各种不同的森林生态系统类型,又都有与它相适应的地理空间位置。

森林植被分布主要取决于气候和土壤,它应是气候和土壤的综合反映,所以,地球上气候带、土壤带和森林植被带是相互平行和彼此对应的。

在一定的条件下,有与之相适应的土壤分布,而不同的土壤类型,其理化性质不同,适生的植被、树种也不同。

充分认识森林生态系统分布的规律性,对于林业生产有很重要的意义。

10.1.1.1 地带性森林生态系统的概念森林植被的地理分布,既有与生物、气候条件相适应,表现为广域的(地带性)水平分布规律和垂直分布规律,也有与地方性(地域性)的母质、地形、土壤类型相适应,表现为地域性的分布规律。

由生物气候条件决定而发育的土壤上生长着不同的森林植物类型,这种木本植物类型所构成的不同生态系统是广域(广大空间)分布的森林生态系统,称为地带性森林生态系统。

绪论一、生态学的概念生态学(ecology)一词源于希腊文oikos,其意为“住所”或“栖息地”。

从字意上讲,生态学是关于环境的科学。

此外,生态学与经济学(economics)为同一词源,在词义上具有共同点,所以有人把生态学叫做自然经济学。

生态学作为一个学科名词,是德国动物学家E.Haeckel(海克尔)于1866年首先提出来的,他认为生态学是研究生物在其生活过程中与环境的关系。

迄今为止,大多数的生态学工作者认为海克尔的定义是适宜的,因此,生态学就是研究生物与环境之间关系的科学。

二、生态学的研究对象生态学研究的对象比较复杂,根据其研究对象的组织水平、类群、生境以及研究性质等的不同可划分如下:1根据研究对象的组织水平划分有:分子生态学、进化生态学、个体生态学(autecology)或生理生态学、种群生态学、群落生态学(synecology)、生态系统生态学(ecosystem ecology)、景观生态学、全球(global ecology)。

2根据研究对象的分类类群划分:大的类群如植物生态学、动物生态学、微生物生态学;或较小的类群如昆虫生态学、陆地植物生态学、水生植物生态学等;甚至一个物种如云杉种群生态学。

3根据研究对象的生境类别划分:有陆地生态学(terrestrial ecology)、海洋生态学(marine ecology)、淡水生态学(freshwater ecology)、岛屿生态学(island ecology)等。

3根据研究性质划分:理论生态学与应用生态学。

理论生态学涉及生态学进程、生态关系的数学推理及生态学建模;应用生态学则是将生态学原理应用于有关部门,如应用于各类农业资源的管理,产生了农业生态学、森林生态学、草地生态学等;应用于城市建设则形成了城市生态学(urban ecology);应用于与受损资源的恢复则形成了保育生物学、恢复生态学(restoration ecology);应用于人类社会则产生了人类生态学(human ecology)。

第6章森林群落演替6.1森林群落发生、发育的一般过程6.1.1森林群落发生的进程森林群落的发生一般都具有迁移、定居、竞争、反应这样几个过程,不仅裸露地段的群落发生过程如此,而且在有植被覆盖的地段,一个新的群落的侵入过程也不例外。

6.1.1.1迁移从繁殖体开始传播到新定居的地方为止,这个过程称为迁移。

繁殖体是指植物的种子、孢子以及能起繁殖作用的植物体的任何部分(如某些种的地下茎、具无性繁殖能力的枝和干以及某些种类的叶)。

林木和其它植物的迂移能力决定于繁殖体的构造特征和数量。

风播植物的种实,一般小而轻,或具膜翅、纤毛等。

靠水力传播的种实,多数具有可使种实飘浮的气囊、气室。

某些植物的种实具钩、刺、芒、粘液等,借以附着在动物或人的身上而传播。

有些种实是靠果实成熟时弹裂的力量传播的。

圆球形种实在山坡上可借重力作用滚动而增加传播距离。

风滚型植物的植株呈球形,能够整株随风滚动传播。

还有些具坚硬种皮的种子或可食的浆果,除靠自身重力传播外,还可依靠动物吞食后携带到新地方,随排泄至体外而实现传播。

依靠风、水力和动物传播的,迁移距离往往可以很远;依靠自力传播或以地下茎、匍匐茎向新地段伸延的,距离都比较近。

繁殖体的数量,从另一方面反映了迁移的能力。

繁殖体的巨大数量,不仅能弥补构造上迁移能力的不足,而且是对传播途中所受的损失、定居中生境的严酷以及竞争中处于弱势等因素的有力补偿。

6.1.1.2定居繁殖体迁移到新的地点后,进入定居过程。

定居包括发芽、生长、繁殖三个环节。

各环节能否顺利通过,决定于种的生物学、生态学特征和定居地的生境。

定居能否成功,首先决定于种子的发芽力(率)与发芽的条件,即发芽力保存期的长短,发芽率的高低,繁殖体所处生境中的水、温、空气诸因子的适宜与否和稳定程度。

其次是幼苗的生长状况。

发芽时着生部位的水肥供给条件、温度的高低及变化、动物影响等都直接关系着幼苗的命运。

裸露的土壤表面,有利于种子直接接触土壤并扎根生长;有地被物覆盖的地表(如枯枝落叶层、苔辞层或草被),往往使种子不能直接接触土壤,不利于发芽和扎根生长。

中国森林群落分类及其群落学特征中国具有非常丰富多样的森林类型,根据森林生态学的原理,这些森林可以根据不同地理位置、气候、地形、土壤等因素进行分类。

下面将介绍中国主要的森林群落分类及其群落学特征。

一、常绿阔叶林常绿阔叶林主要分布于中国南方的低山丘陵地带和亚热带地区,主要包括南方山地常绿阔叶林和南方平原常绿阔叶林。

南方山地常绿阔叶林:主要分布于中国南方的山地地区,如云贵高原、云南山地、广西山地等。

这种林型的主要特征是树木高大,物种丰富,林冠层密闭,自然更新能力较强。

常见的树种有大叶黄杨、福建柏、毛白杨等。

南方平原常绿阔叶林:主要分布于中国南方平原地区,如江南地区、珠江三角洲等。

这种林型的特征是树木高大,物种组成简单,林冠开散,自然更新能力较弱。

常见的树种有冠毛悬钩子、水蒲桃、臭椿等。

二、落叶阔叶林落叶阔叶林主要分布于中国的中部和北部地区,根据地理位置和气候的不同,可以进一步分为北方落叶阔叶林和针阔叶混交林。

北方落叶阔叶林:主要分布于中国的北方地区,如黄土高原、长白山地区等。

这种林型的特征是树木高度适中,物种相对贫乏,自然更新能力较好。

常见的树种包括榆树、山梅花、灰杨等。

针阔叶混交林:主要分布于中国东北地区和长白山地区。

这种林型的特征是树种多样性高,同时包括了针叶树和阔叶树两种类型,因此具有较高的生物多样性。

常见的树种有红松、白桦、黄杨等。

三、针叶林针叶林主要分布于中国的高山地区和寒温带地区,根据地理位置和气候的不同,可以进一步分为高山针叶林和北方寒带针叶林。

高山针叶林:主要分布于中国的高山地区,如青藏高原、秦岭横断山区等。

这种林型的特征是树木矮小,物种相对贫乏,林冠层疏松,自然更新能力较弱。

常见的树种有云杉、琼岛松、岷江松等。

北方寒带针叶林:主要分布于中国的东北地区和内蒙古地区。

这种林型的特征是树木矮小,物种相对贫乏,林冠层相对密集,自然更新能力较弱。

常见的树种包括落叶松、云杉、红松等。

以上是中国主要的森林群落分类及其群落学特征。

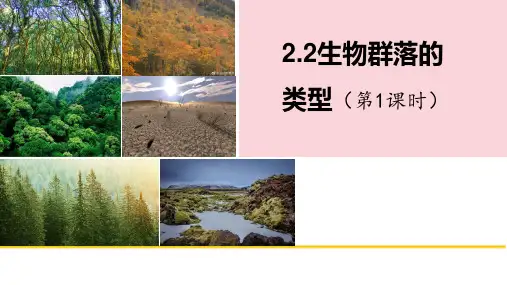

群落的主要类型知识点“群落”一词最早由德国植物学家以本纳定义,指在一定区域内,由多种生物种群,通过相互作用组成的自然生态系统。

群落是生态系统的最基本单位,是生态学研究的重要对象。

根据群落内植物的特点、物种组成和生态环境的不同,群落可以分为多种类型。

1. 森林群落森林群落是生物繁衍和生态系统环境的重要组成部分。

森林群落通常以植物覆盖和土壤为基础,以动植物相互作用和共生关系为特征。

在不同的自然环境下,森林群落的特征不同。

例如,温带针叶林群落主要生长于寒冷、干燥的气候环境中,树木高大、分布范围广,植被覆盖度高;而亚热带常绿阔叶林群落则主要分布于温暖湿润的气候环境中,植物种类繁多,生长周期较短。

2. 草原群落草原群落是在干旱、半干旱和季风气候区域的生态系统中,以草本植物和少量灌木为主要植物群落,覆盖大面积的地表。

草原群落是以草为主要植物,覆盖率约占土地面积的40%以上。

草原群落的特征在于群落结构简单,群落的物种与数量都比较单一,草原入侵种的次数很少,因此草原具有比较强的稳定性。

3. 水生群落水生群落是指生长在水中或长期浸泡在水中的植物群落,如浮萍群落、水蕹群落、芦苇群落等。

水生植物在水中生长,具有特殊的适应能力,如具有较浅的根系和充气的茎,可以保证其充分的光能和养分供应。

4. 湿地群落湿地包括沼泽、河流、湖泊、海湾等。

湿地群落是以湿地为生境的动、植物群落。

湿地环境酸碱度比较高,土壤过程复杂,条件苛刻,物种多样性较高。

据统计,野生动植物中有60%以上的物种需要依赖湿地生态系统生存。

5. 沙漠群落沙漠群落是指生长在沙漠地区的植物群落。

沙漠环境通常是干燥、缺水、光线强烈和土壤贫瘠,生物物种较少,植被矮小、分散。

沙漠群落中的植物具有较强的适应能力,可以在干旱的环境下存活和繁殖。

例如,仙人掌和龙舌兰可以储存大量水分,在植物干季时用于生命活动。

6. 城市群落城市群落是由人类活动及其对自然环境的影响形成的生态系统。

城市群落通常由建筑、道路、商业区、人口集中的居住区等构成,内部的自然环境受到人为的破坏或改造。

一、绪论1.什么是生态学?什么是森林?什么是森林生态学?生态学:研究生物与环境之间相互关系的科学;森林:以多年生木本植物为主的生物群落或生态系统;森林生态学:研究以树木和其他木本植物为主体的森林群落与环境之间关系的科学。

2.森林生态学产生的历史背景和发展趋势如何?为什么要实现森林生态系统的可持续经营?3.生态学的主要分支有哪些?森林生态学的主要科学问题和研究方向有哪些?生态学主要分支:动物生态学、植物生态学、微生物生态学;化学生态学、分子生态学、人类生态学;景观生态学、城市生态学。

主要科学问题:生物多样性的全球格局问题、自然保护区生态功能问题、植被恢复问题、中性理论和宏观生态学问题、土地利用与生态安全问题。

探讨森林动态规律,森林对区域环境的屏障作用,森林涵养水源和保持水土的作用机理。

4.森林生态学的研究方法有哪些?这些方法各自有什么特点?观察、试验、模拟5.森林与人类、林业、生态学有什么关系?森林生态学在我国一些重要的生态林业工程建设中的作用是什么?二、森林环境1.什么是环境?什么是环境因子?如何进行分类?环境:某一特定生物个体或生物群体周围的空间,以及直接或间接影响该生物个体或群体生存的一切事物的总和。

环境因子:分类:按环境的主体(人或生物)、人类的影响程度(自然环境、半自然环境、人工环境和社会环境)、环境的范围(宇宙环境、地球环境、区域环境、微环境、内环境)等进行分类。

2.什么是森林环境?它的特点有哪些?森林环境:把森林中的林木及其他森林植物和动物作为研究主体,是指一个具体研究对象之外的森林生物与无机环境结合而形成的具有一定特性和发挥独特作用的地域空间。

特点:3.什么是生态因子?如何分类?生态因子:环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。

根据生态因子的性质、特征及作用方式:气候因子、土壤因子、地形因子、生物因子、火因子、人为因子。

4.什么是生态环境?什么是生境?生境:具体生物个体和群体生活地段上的环境。

森林生态学基础—森林生态系统组成与结构第7章森林生态系统组成与结构生态系统就是生物群落+环境,它是由于不断进行着的物质循环和能量流动过程而形成的统一整体。

生态系统包括生产者、消费者、分解者和非生物环境四大基本成分。

因此,生态学也是研究生态系统组成结构和功能的科学。

7.1 生态系统的基本概念7.1.1 生态系统的基本概念系统(system)是指彼此间相互作用、相互依赖的事物有规律地联合的集合体,是有序的整体。

一般认为,构成系统至少要有3个条件:(1)系统是由许多成分组成的;(2)各成分间不是孤立的,而是彼此互相联系、互相作用的;(3)系统具有独立的、特定的功能。

生态系统(ecosystem)就是在一定空间中共同栖居着的所有生物(即生物群落)与其环境之间由于不断地进行物质循环和能量流动过程而形成的统一整体。

地球上的森林、荒漠、湿地、海洋、湖泊、河流等,不仅它们的外貌有区别,生物组成也各有其特点,生物和非生物构成了一个相互作用、物质不断地循环、能量不停地流动的生态系统。

生态系统这个概念是由英国生态学家坦斯利(Tansley,1936)提出。

他认为,“更基本的概念是……完整的系统(物理学上所谓的系统),它不仅包括生物复合体,而且还包括人们称为环境的全部物理因素的复合体。

……我们不能把生物从其特定的、形成物理系统的环境中分隔开来。

……这种系统是地球表面上自然界的基本单位。

……这些生态系统有各种各样的大小和种类。

”因此,生态系统这个术语的产生,主要在于强调一定地域中各种生物相互之间、它们与环境之间功能上的统一性。

生态系统主要是功能上的单位,而不是生物学中分类学的单位。

前苏联生态学家苏卡切夫(1944)所说的生物地理群落(biogeocoenosis)的基本含义与生态系统概念相同。

生态系统思想的产生不是偶然的,而是有其一定的历史背景。

7.1.2森林生态系统的基本概念森林生态系统概括的讲,它是一个由生物、物理和化学成分相互作用、相互联系非常复杂的功能系统。

生物认识不同种类的生物群落生物群落是地球上生物多样性的重要组成部分,也是生态系统中的基本单位。

不同种类的生物群落在不同环境中形成,具有独特的物种组成和生物交互作用。

对于我们深入了解和保护自然环境,认识不同种类的生物群落至关重要。

本文将介绍几种常见的生物群落,以及它们在生态系统中的作用。

1. 森林生物群落森林生物群落是最广泛分布的生物群落类型之一。

它在全球各地都存在,主要以乔木和灌木为主要植被类型。

森林生物群落可以分为针叶林、阔叶林和混交林等不同类型。

森林生物群落提供了许多生态系统服务,如氧气的产生、水循环的调节、土壤保持等。

同时,森林还是众多动物的栖息地,为它们提供食物和庇护所。

2. 草原生物群落草原生物群落主要由草本植物组成,分为草原和草甸两种类型。

草原广泛分布于世界各大洲,是一种开放的生态系统。

草原生物群落具有丰富的生物多样性,其中包括各种草本植物、昆虫、鸟类和哺乳动物等。

草原生物群落对于碳循环和土壤保持起着重要作用,同时还提供了丰富的食物资源和栖息地。

3. 湿地生物群落湿地生物群落包括沼泽、湖泊、河流、河口和海湾等不同类型。

湿地是水和陆地相交的地带,具有独特的生态特征。

湿地生物群落拥有独特的生物多样性,包括水生和湿生植物、鱼类、两栖动物、昆虫和各种鸟类等。

湿地生物群落对于水的净化、洪水调节和生物栖息地的保护起着重要作用,同时也是许多迁徙鸟类的重要停歇地和繁殖地。

4. 海洋生物群落海洋生物群落是全球生物多样性最丰富的生态系统之一。

它包括浅海、深海和海洋底部不同区域的生物。

海洋生物群落包括浮游生物、底栖生物、海藻和珊瑚等。

海洋生物群落对于氧气的产生、碳循环、海洋生物资源的维持等起着重要作用。

此外,海洋生物群落还提供了各种生物活动的场所,如迁徙、孕育和庇护等。

5. 山地生物群落山地生物群落分布在高海拔地区,具有特殊的生态环境和生态特征。

山地生物群落包括高山草甸、高山森林和高山湿地等。

山地生物群落适应了恶劣的气候条件,拥有独特的植被和动物群落。

森林群落类型的划分一、森林群落类型分类的意义森林有两种类型,即天然林和人工林,就天然林而言,每种天然林都有其自身在时间上的动态规律(发生发展过程包括发生、生长、发育以及外貌特征)和空间上(水平分布和垂直分布)的分布规律。

而就人工林而言,即使森林的组成、起源、年龄等相同,但由于立地条件的不同,也会形成不同的森林类型,如有生产力高的杉木林,也有生产力低的杉木林。

显然,这些特性不同的森林应采取不同的经营措施。

划分森林群落类型就是研究、揭示森林在时间和空间上的动态规律,为林业经营提供依据。

二、植物群落分类的单位和原则(一)分类的单位植物群落分类的单位,通常是采用群丛(association)、群系(formation)和植被型(vegetation type)作为三大基本单位,并把群丛作为分类的基本单位,而各单位之上采用组、纲,在各单位之下采用亚(sub-)级作为辅助单位。

(二)分类的原则植物群落分类一直是个复杂的问题,至今世界上还没有一个公认的统一的分类原则。

植物群落分类的原则按各个学派而有差异,归纳起来有以下几种:1外貌分类按外貌分类是较常用的分类原则之一,因为外貌易于掌握和区分。

外貌分类主要是以优势植物的生活型作为分类基础。

该分类原则的缺点把生态关系相差很大的群落混淆在一起(如同为常绿针叶林,有暖性的和寒性之分)。

2按区系分类特别强调群落中种类成分的一致性,以特征种作为确定划分等级的依据,凡特征种相同的群落可划分为同一类群。

是法瑞学派采用的分类原则。

按植物区系分类的不足之处是忽视了整个群落结构的生态特点。

3按优势度分类主要以优势树种的生态学特征作为基础,有的以最高层的优势树种作为分类依据,有的以各层的优势种来进行分类。

对于亚热带和热带地区,特别是优势种不明显的植被类型,完全以优势种来进行分类是困难的。

4按演替分类(动态分类)按顶极群落类型以及各个顶极群落下的所处演替阶段分类,英美学派采用的分类原则。

森林群落类型的划分

一、森林群落类型分类的意义

森林有两种类型,即天然林和人工林,就天然林而言,每种天然林都有其自身在时间上的动态规律(发生发展过程包括发生、生长、发育以及外貌特征)和空间上(水平分布和垂直分布)的分布规律。

而就人工林而言,即使森林的组成、起源、年龄等相同,但由于立地条件的不同,也会形成不同的森林类型,如有生产力高的杉木林,也有生产力低的杉木林。

显然,这些特性不同的森林应采取不同的经营措施。

划分森林群落类型就是研究、揭示森林在时间和空间上的动态规律,为林业经营提供依据。

二、植物群落分类的单位和原则

(一)分类的单位

植物群落分类的单位,通常是采用群丛(association)、群系(formation)和植被型(vegetation type)作为三大基本单位,并把群丛作为分类的基本单位,而各单位之上采用组、纲,在各单位之下采用亚(sub-)级作为辅助单位。

(二)分类的原则

植物群落分类一直是个复杂的问题,至今世界上还没有一个公认的统一的分类原则。

植物群落分类的原则按各个学派而有差异,归纳起来有以下几种:

1外貌分类

按外貌分类是较常用的分类原则之一,因为外貌易于掌握和区分。

外貌分类主要是以优势植物的生活型作为分类基础。

该分类原则的缺点把生态关系相差很大的群落混淆在一起(如同为常绿针叶林,有暖性的和寒性之分)。

2按区系分类

特别强调群落中种类成分的一致性,以特征种作为确定划分等级的依据,凡特征种相同的群落可划分为同一类群。

是法瑞学派采用的分类原则。

按植物区系分类的不足之处是忽视了整个群落结构的生态特点。

3按优势度分类

主要以优势树种的生态学特征作为基础,有的以最高层的优势树种作为分类依据,有的以各层的优势种来进行分类。

对于亚热带和热带地区,特别是优势种不明显的植被类型,完全以优势种来进行分类是困难的。

4按演替分类(动态分类)

按顶极群落类型以及各个顶极群落下的所处演替阶段分类,英美学派采用的分类原则。

但有人认为演替本身只能看作为群落的一个特征,不能作为植物群落分类的依据。

而且要弄清真正的演替顶极群落,以及演替系列群落在顶极演替过程中的位置是很困难的。

三、中国植被分类的原则和系统(单位和标准)

(一)中国植被分类的原则或依据(参考外国的分类原则,同时我国植被分布广,气候复杂)

植物种类组成:基本上采取优势种原则,并将植物群落各层数量最多、盖度最大、群落学作用最明显的种称为优势种。

主要层中的优势种称为建群种。

如果在一层中有两个以上的共同占优势,则称为共建种。

在我国南方一些地区,共建种相当多,采用优势种有困难时,则采用生态幅度狭窄、有指示或标志作用的种,称为标志种,作为划分类型的依据。

外貌和结构:瑙基耶尔生活型

生态地理特征:气候条件(水热条件)

动态特征:演替顶极或所处演替阶段,辅助依据,一般不用

(二)中国植被分类的系统

中国植被采用的主要分类单位为三级:植被型(高级单位)、群系(中级单位)和群丛(基本单位)。

在每一级主要分类之上,各设一个辅助单位,即植被型组、群系组和群丛组。

根据需要,在一些主要分类单位之下,设亚级,即植被亚型、亚群系和亚群丛。

在划分高级等级时,侧重于外貌、结构和生态地理方面。

在确定中级以下分类单位时,主要侧重于植物种类组成。

植被型:建群种生活型(一级或二级)相同或相似,同时对水热条件生态关系一致的植物群落的联合。

群系:凡是建群种或共建种相同(在热带或亚热带有时是标志种相同)的植物群落的联合。

群丛:凡是层片结构相同,各层片的优势种或共建种相同(南方某些类型中则为标志种相同)的植物群落的联合。

植被型组:针叶林

植被型:寒温性针叶林

植被亚型:寒温性落叶针叶林

群系组:落叶松林

群系:兴安落叶松林

亚群系:

群丛组:

群丛:草类兴安落叶松林

亚群丛。