13 第十二章 森林演替

- 格式:doc

- 大小:116.00 KB

- 文档页数:14

森林群落演替的过程嘿,朋友们!咱今天来聊聊森林群落演替这档子事儿。

你想啊,森林就像一个超级大舞台,各种植物啊动物啊都在上面尽情表演呢!一开始呢,这舞台可能啥都没有,空空荡荡的。

但别急,大自然这个神奇的导演有它的安排。

也许是一阵风,也许是一只小鸟,带来了第一颗种子。

嘿,这就像舞台上出现了第一个演员,怯生生地站在那。

然后呢,这颗种子生根发芽,慢慢长大。

周围也开始陆陆续续有其他植物出现啦,就像越来越多的演员加入了这场表演。

它们相互竞争,又相互合作。

这时候啊,你就看吧,长得快的植物就占了好位置,能吸收更多阳光和水分,就像舞台上的主角似的,特别耀眼。

那些长得慢的呢,也不气馁,在旁边默默努力,说不定哪天就突然冒出头来了。

随着时间推移,这片森林变得越来越热闹。

不同的植物形成了不同的层次,高的矮的,胖的瘦的,多有意思啊!这就好比舞台上有了主角、配角,还有各种龙套,大家一起把这场戏演得热热闹闹的。

再后来呢,可能会发生一些意外,比如火灾啦,洪水啦。

哎呀,这可不得了,就像舞台上突然出了大乱子!但是别担心,森林可顽强了。

那些被破坏的地方,又会有新的植物长出来,重新开始新一轮的表演。

而且啊,随着时间的变化,森林里的动物们也加入进来啦。

它们在森林里找吃的,找住的,和植物们一起构成了一个完整的生态系统。

这就像舞台上不光有演员,还有了观众,大家一起把这场戏变得更加精彩。

你说这森林群落演替是不是特别神奇?就像我们的人生一样,有起有落,但总是充满希望。

不管遇到什么困难,只要我们像森林里的那些植物一样顽强,总会找到属于自己的那片天地。

所以啊,让我们一起爱护这些森林,让它们的表演能够一直持续下去。

因为它们不仅给我们带来了美丽的风景,还为我们的地球提供了重要的生态服务呢!这可不是开玩笑的,要是没有了森林,我们的生活可就大不一样啦!你说呢?原创不易,请尊重原创,谢谢!。

第十二章森林演替第一节森林演替的概念一、森林演替的基本概念1.森林演替的概念森林演替是在一定地段上,一个森林群落依次被另一个森林群落所替代,称为森林演替,或森林树种更替。

演替是一个非常广泛的概念,它不但包括树种的变化,而且还有灌木、草本、动物和微生物的变化,以及土壤和周围环境的一系列变化。

森林演替是物种组成、群落结构和功能随时间的变化,一般情况下被定义为:自然群落在物种组成方面的连续的、单方向的、系列变化。

按着演替的性质和方向可以分为:(1)进展演替:在未经干扰的自然状态下,森林群落从结构较简单、不稳定或稳定性较小的阶段(群落)发展到结构更复杂、更稳定的阶段、后一阶段比前一阶段利用环境更充分,改造环境的作用风强烈。

(2)逆行演替:在干扰条件(包括人为干扰和自然条件的改变或群落本身的原因),原来稳定性较大、结构较复杂的群落消失了,代之而起的是较简单、稳定性较小的群落,利用和改造环境能力也相对较弱的群落。

演替这个术语可用于两方面,一方面是指某一地区一定时间内动物、植物和微生物群落相继定居的序列,例如弃耕农田经过百年之后可以观察到的那类变化;另一方面,它还可以指在一定时期内生物群落相互取代核物理环境不断变化的过程。

当此术语表达后一意义时,演替的结果被称为演替序列(sere),即在某特定环境中,原生群落受到破坏或新的次生裸地形成后,物种随着时间的推移相继定居和相互更替的许多生物群落形成的特征序列。

在没有有机质且从未被有机体以任何方式改变的环境中开始的演替称为原生演替(primary succession)。

山崩后新裸露出的岩面,冰川消融后的冰渍保护层、坝堰构成的新湖泊以及火山喷发形成的岛屿,都可能会经历原生演替。

在已经或多或少地被火有机体定居过一段时间并受到其改变的环境中发生的演替,称为次生演替(seco ndary successio n),森林采伐和火烧後在采伐基地和火烧及地上的延替就是次生演替。

根据开始演替时的环境开可以把演替分为旱生演替、水生演替和中生演替,同时,无论演替的起点环境特征如何,最终都会向着中生环境的方向发展,称此为中生性化。

森林演替的五个阶段

森林演替是植物群落由创建到流变、发展,最后形成新的高度分类以及不同群

落之间演化和相互交流的过程。

这是一个自然过程,受种类多样性、资源分配等一系列因素影响。

森林演替一般包括5个阶段:新成熟林期、幼熟林期、成熟林期、衰退期和稳

定期。

新成熟林期是森林演替的最初阶段,这时的森林整体树形较稠密,植物群落相

对稳定,资源匮乏。

幼熟林期是森林演替过程中的重要阶段,植物群落多样性会显著上升,而树种

结构也会发生很大变化。

在这个阶段,一些天然分布的优势树种会在树种动态中明显优势。

成熟林期,也称为稳定林期或者成熟期,是森林演化的最重要和最完整的阶段,植物群落将充分发展,树种结构将明显进入均衡状态。

衰退期是森林演替的最后阶段,树种结构失衡,原植物群落将被较低等级的植

物群落代替。

最后是稳定期,植物群落走向稳定,树种结构处于均衡状态,树种间以及不同

部分之间的关系也渐渐建立起来。

森林演替是一个复杂的过程,它会受到植物群落结构多样性、土壤质量、日照、地形等一系列因素的影响,每个后续阶段都与前一阶段有着微妙的关系,从而形成一种不断迭代的自然过程。

森林自然演替的主要过程一、引言森林是地球上最为重要的生态系统之一,它不仅提供了丰富的生物多样性,还对环境起到了重要的调节作用。

而森林自然演替是指森林经历一系列动态变化的过程,由初级群落逐渐向成熟群落演替的过程。

本文将主要介绍森林自然演替的主要过程。

二、先锋植物群落的形成森林自然演替的第一阶段是先锋植物群落的形成。

当一片光秃秃的土地上,没有任何植被时,一些具有忍受恶劣环境条件能力的植物会最先占领这片土地。

这些植物被称为先锋植物,它们通常具有快速生长、早熟和大量繁殖的特点。

先锋植物的根系能够加固土壤,减少水土流失,为后续植物的生长提供条件。

三、逐渐形成次生植被随着时间的推移,先锋植物逐渐形成了一个相对稳定的植物群落,这被称为次生植被。

次生植被的物种组成相对较多,植物的高度和密度也逐渐增加。

这些植物能够更好地利用土壤中的养分和水分资源,从而进一步改善土壤环境,为更多植物的生长提供条件。

四、达到顶点群落次生植被的发展最终会趋于稳定,形成一个相对成熟的生态系统,这被称为顶点群落。

顶点群落中的植物种类相对较少,但个体数量和生物量较大。

这些植物通常具有长寿、耐旱抗逆能力强的特点。

顶点群落的形成标志着森林自然演替的结束。

五、种间竞争的作用在森林自然演替的过程中,种间竞争是一个非常重要的因素。

随着时间的推移,植物个体数量的增加会导致资源的竞争加剧。

在资源有限的情况下,只有适应环境、竞争力强的植物才能够生存下来,而其他植物则会被淘汰。

这种种间竞争的不断发展,推动了森林自然演替的进行。

六、逐渐形成多样性随着森林自然演替的进行,物种的多样性逐渐增加。

初期的先锋植物群落由于环境条件恶劣,只能生长一些耐旱、耐寒的植物。

随着环境条件的改善,适应性更强的植物逐渐进入,物种的多样性也随之增加。

而顶点群落则是物种多样性较低的阶段,由于种间竞争的加剧,只有少数植物能够在这个环境中生存下来。

七、人类活动的影响森林自然演替的过程中,人类活动对其有着重要的影响。

南 京 林 业 大 学 试 卷课程 林学概论思考题及参考答案 2013 ~2014 学年第 1 学期考试时间:12月22日(星期日)下午1:30-3:30 考试地点:50209/50211教室。

星期六答疑! 名词解释种群:是指在一定的空间和时间内同种个体的总和(集合体)。

种群密度:是指单位面积或单位体积内的个体数。

种间竞争:在一个稳定的环境内,在资源有限的情况下,两个具有相同资源利用方式的种,不能长期共存。

生态位:是指在生态系统中,一个种群在时间、空间上的位置及其与相关种群之间的功能关系。

生态系统:是指在一定的空间内生物成分和非生物成分通过物质循环和能量流动相互作用构成的功能单位。

食物链:生态系统中,生物之间通过一系列食与被食的关系,能量依次传递的关系。

食物网:生态系统中,生物之间食与被食的关系大多是多种生物之间的网状关系。

营养级:是指在食物链某一环节上的所有生物种的总和。

生态金字塔:是指各个营养级之间的数量关系。

森林演替:在一定的地段上,一个森林群落依次被另一个森林群落所代替的过程。

种质资源:种质资源也称遗传资源或基因资源,是选育新品种的基础材料,包括各种植物的栽培种、野生种的繁殖材料以及利用上述繁殖材料人工创造的各种植物遗传材料。

引种驯化:是指将一种植物从现有的分布区域(野生植物)或栽培区域(栽培植物)人为地迁移到其他地区种植的过程。

选择育种:是指从林木群体中选取符合育种目标的类型,经过比较和鉴定,培育出适于栽培推广的新繁殖材料的方法。

杂交:是指不同基因型材料结合,实现基因重组而产生杂种的过程。

杂交育种:是指通过人工杂交的手段,将不同亲本上的优良性状组合到杂种中,或利用天然杂交,通过选择和鉴定,获得具有杂种优势的杂种的过程。

无性系育种:是指从天然或人工育成的杂合群体中,通过选择和测定得到优良无性系,并以无性繁殖的手段加以推广应用的育种过程。

生物技术:是指人们以现代生命科学为基础,结合先进的工程技术手段和其他基础学科的科学原理,按照预先的设计,改造生物体或加工生物原料,为人类生产出所需的产品或达到某种目的。

自然环境知识:生态学中的森林演替过程在生态学中,森林演替是指森林经历自然或人为干扰后的演替过程,包括由初级林相到中级林相,再到成熟林相的变化过程。

这一过程是由一系列动植物群落的相继演替而形成的,是一个持续的、逐步的、定向性的生态系统变迁。

本文将详细介绍森林演替的过程、特征和影响。

一、森林演替的过程森林演替是一个复杂的动态生态过程,它根据不同的干扰程度和群落类型,可以分为自然演替和人为干扰演替两种类型。

1.自然演替自然演替是指在没有外部干扰的条件下,森林内不同物种从最初的演化状态逐渐发展直至成熟状态的演变过程。

初级阶段是由先驱种群形成的,它们一般是具有快速生长能力和高耐逆性的物种,比如草本植物、灌木、杂木等。

这些先驱种群在经过一段时间后发育成为次生林相。

次生林相是由一些较大的树木种群组成的,它们通常比先驱物种更具生态价值,并且在演替时间的尺度上生长和发育得相对缓慢。

最后,次生林相发展为成熟林相,这一阶段的群落组成相对稳定,生物量和多样性都高于前期阶段,同时也存在着动态平衡的现象。

2.人为干扰演替人类活动对森林生态系统的影响,常常会打破森林内物种间的平衡,导致森林演替的加速和改变。

例如人类活动会砍伐一些树种,去除一些植被,这样会导致树种的种群和结构变化,使得森林的组成和品质发生变化。

人为干扰演替和自然演替的过程类似,也具有先驱种群、次生林相和成熟林相等阶段。

不同之处是,人为干扰演替的发展速度可能会快于自然演替,而且可能会导致一些物种灭绝或者生态链断裂等现象。

二、森林演替的特征森林演替的一个显著特征就是它的历时性和持续性。

一个稳定的成熟林相需要经过数十年或甚至数百年的时间来形成,这说明森林的生态演替是一个漫长的过程。

另外,森林演替的过程是有方向性的,即不同阶段的群落状态一般是呈现相对稳定和趋同性。

例如在初期阶段,物种组成比较简单,多为先驱种群,而在后期阶段,物种组成变得复杂多样,生物多样性也得到了很好的维持和发展。

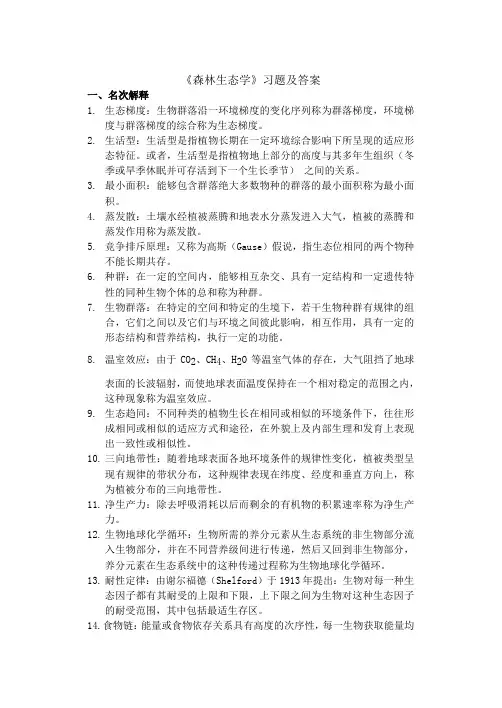

《森林生态学》习题及答案一、名次解释1.生态梯度:生物群落沿一环境梯度的变化序列称为群落梯度,环境梯度与群落梯度的综合称为生态梯度。

2.生活型:生活型是指植物长期在一定环境综合影响下所呈现的适应形态特征。

或者,生活型是指植物地上部分的高度与其多年生组织(冬季或旱季休眠并可存活到下一个生长季节)之间的关系。

3.最小面积:能够包含群落绝大多数物种的群落的最小面积称为最小面积。

4.蒸发散:土壤水经植被蒸腾和地表水分蒸发进入大气,植被的蒸腾和蒸发作用称为蒸发散。

5.竞争排斥原理:又称为高斯(Gause)假说,指生态位相同的两个物种不能长期共存。

6.种群:在一定的空间内,能够相互杂交、具有一定结构和一定遗传特性的同种生物个体的总和称为种群。

7.生物群落:在特定的空间和特定的生境下,若干生物种群有规律的组合,它们之间以及它们与环境之间彼此影响,相互作用,具有一定的形态结构和营养结构,执行一定的功能。

8.温室效应:由于CO2、CH4、H2O等温室气体的存在,大气阻挡了地球表面的长波辐射,而使地球表面温度保持在一个相对稳定的范围之内,这种现象称为温室效应。

9.生态趋同:不同种类的植物生长在相同或相似的环境条件下,往往形成相同或相似的适应方式和途径,在外貌上及内部生理和发育上表现出一致性或相似性。

10.三向地带性:随着地球表面各地环境条件的规律性变化,植被类型呈现有规律的带状分布,这种规律表现在纬度、经度和垂直方向上,称为植被分布的三向地带性。

11.净生产力:除去呼吸消耗以后而剩余的有机物的积累速率称为净生产力。

12.生物地球化学循环:生物所需的养分元素从生态系统的非生物部分流入生物部分,并在不同营养级间进行传递,然后又回到非生物部分,养分元素在生态系统中的这种传递过程称为生物地球化学循环。

13.耐性定律:由谢尔福德(Shelford)于1913年提出:生物对每一种生态因子都有其耐受的上限和下限,上下限之间为生物对这种生态因子的耐受范围,其中包括最适生存区。

森林⽣态学习题及答案1⽣活型:⽣活型是指植物长期在⼀定环境综合影响下所呈现的适应形态特征。

或者,⽣活型是指植物地上部分的⾼度与其多年⽣组织之间的关系。

2最⼩⾯积:能够包含群落绝⼤多数物种的群落的最⼩⾯积称为最⼩⾯积。

3种群:在⼀定的空间内,能够相互杂交、具有⼀定结构和⼀定遗传特性的同种⽣物个体的总和称为种群。

4⽣物群落:在特定的空间和特定的⽣境下,若⼲⽣物种群有规律的组合,它们之间以及它们与环境之间彼此影响,相互作⽤,具有⼀定的形态结构和营养结构,执⾏⼀定的功能。

5⽣物地球化学循环:⽣物所需的养分元素从⽣态系统的⾮⽣物部分流⼊⽣物部分,并在不同营养级间进⾏传递,然后⼜回到⾮⽣物部分,养分元素在⽣态系统中的这种传递过程称为⽣物地球化学循环。

6耐性定律:由谢尔福德于1913年提出:⽣物对每⼀种⽣态因⼦都有其耐受的上限和下限,上下限之间为⽣物对这种⽣态因⼦的耐受范围,其中包括最适⽣存区。

7叶⾯积指数:⼀定⼟地⾯积上所有植物叶表⾯积与所占⼟地⾯积的⽐率8环境因⼦:环境中所有可分解的组成要素9⾷物链:能量或⾷物依存关系具有⾼度的次序性,每⼀⽣物获取能量均有特定的来源。

这种能量转换连续依赖的次序称为⾷物链或营养链。

由于⽣物之间取⾷与被取⾷的关系⽽形成的链锁状结构。

10 顶级群落:⼀个群落演替达到稳定成熟的群落叫顶级群落。

11⽣物量:任⼀时间某⼀地⽅某⼀种群、营养级或某⼀⽣态系统有机物质的总量。

12 环境容纳量:对于⼀个种群来说,设想有⼀个环境条件所允许的最⼤种群值以k表⽰,当种群达到k值时,将不再增长,此时k值为环境容纳量。

13⽣态⼊侵:指由于⼈类有意识或⽆意识把某种⽣物带⼊适宜栖息和繁衍地区,种群不断扩⼤,分布区逐步稳步的扩展,这个现象叫⽣态⼊侵。

14 原⽣演替:开始于原⽣裸地或原⽣芜原上的群落演替。

15 ⽣态幅:每⼀种⽣物对每⼀种⽣态因⼦都有⼀个耐受范围,耐受性上限和下限之间的范围称为⽣态幅或⽣态价。

16 建群种:群落中存在于主要层次中的优势种。

森林生态学第三版课后题答案1.举例说明生态因子间的补偿作用和不可替代性?答:生态因子的补偿作用是指,当一种生态因子的数量不足时,可以通过另一因子的加强而得到补偿。

如植物进行光合作用时,增加CO2的浓度可在一定程度上缓解光照的不足;不可替代性是指一个因子的缺失不能完全由另一因子来替代。

如光合作用中,CO2浓度的增加并不能完全替代光照的作用。

2.简述生物多样性的含义及其保护生物多样性的意义?《森林生态学》习题及答案汇总答:生物多样性指生物中的多样化和变异性以及物种生境的生态复杂性,它包括植物、动物和微生物的所有种及其组成的群落和生态系统。

生物多样性包括三个层次:遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。

意义:直接经济价值;间接经济价值;备择价值;存在价值等。

3.森林群落的退化过程与森林群落的恢复过程有何不同?答:森林群落的退化过程是森林群落的逆行演替过程,有如下特征:群落结构简单化;群落生产力逐渐降低;群落环境湿生化或旱化;对土地的利用不充分,对环境的影响作用减弱;物种多样性降低。

森林群落的恢复过程实际是森林群落的进展演替过程,有如下特征:土壤顺行发展,厚度增加,肥力提高;对环境具有强烈的改造作用,形成特有的群落环境;群落向中生化的方向发展;森林群落结构日趋复杂化;物种多样性增加,群落生产力提高4.森林生态系统一般由哪几部分组成,每一部分在生态系统中的功能作用如何?答:包括森林植物、动物、微生物及无机环境四部分。

森林植物吸收太阳辐射进行光合作用,制造干物质及贮存能量;动物取食植物或其他动物,进行物质与能量的传递;微生物将有机物分解为无机物质,并将其归还到无机环境中,供再次利用;无机环境提供森林生态系统中各种生物所需的能量、物质。

5.写出生物种群的指数增长模型及逻辑斯蒂增长模型,并分别介绍其生物学意义?答:指数增长模型为dN/dt =rN 或N t =N 0e rt ,其中,r 为瞬时增长率;N t 为t 时刻的种群数量;N 0为初始时刻的种群数量;e 为自然对数的底(2.718)。

森林演替规律考研摘要:一、引言1.森林演替的概念与意义2.森林演替的类型与特点二、森林演替规律的研究方法1.野外调查与观测2.实验研究与模拟实验3.数据分析与模型构建三、森林演替规律的主要内容1.物种多样性规律2.生物量与生产力规律3.能量流动与物质循环规律4.群落结构与动态规律四、我国森林演替的主要问题及对策1.森林资源过度开发与利用2.森林生态系统退化与修复3.人工林经营与天然林保护五、森林演替在可持续发展中的应用1.森林碳汇与碳储存2.生物多样性保护与生态服务功能3.森林资源管理与政策制定六、结论1.森林演替规律的重要性与实践价值2.科学研究与生态保护的紧密结合正文:一、引言森林是地球上最重要的生态系统之一,对于维护地球生态平衡和可持续发展具有重要意义。

森林演替作为生态系统的核心过程,研究其规律对于认识森林生态系统的功能与调控具有重要意义。

本文将简要介绍森林演替的概念、类型及特点,并进一步阐述森林演替规律的研究方法与主要内容。

二、森林演替规律的研究方法森林演替规律的研究主要依赖于野外调查、实验研究、数据分析与模型构建等方法。

野外调查与观测是研究森林演替的基础,通过长期定位观测、样方调查等手段,获取森林演替过程中的物种组成、群落结构、生物量等关键数据。

实验研究与模拟实验则是人为控制条件下,研究森林演替的关键过程与机制。

数据分析与模型构建则是对观测数据进行统计分析,构建数学模型,以揭示森林演替规律。

三、森林演替规律的主要内容森林演替规律主要包括物种多样性规律、生物量与生产力规律、能量流动与物质循环规律、群落结构与动态规律等。

物种多样性规律揭示了森林演替过程中物种组成的动态变化;生物量与生产力规律反映了森林生态系统物质与能量的转换;能量流动与物质循环规律则揭示了森林生态系统中生物之间的相互关系;群落结构与动态规律则关注森林演替过程中群落结构的变化与演替速度。

四、我国森林演替的主要问题及对策我国森林演替面临着森林资源过度开发与利用、森林生态系统退化与修复、人工林经营与天然林保护等问题。

第十二章森林演替第一节森林演替的概念一、森林演替的基本概念1.森林演替的概念森林演替是在一定地段上,一个森林群落依次被另一个森林群落所替代,称为森林演替,或森林树种更替。

演替是一个非常广泛的概念,它不但包括树种的变化,而且还有灌木、草本、动物和微生物的变化,以及土壤和周围环境的一系列变化。

森林演替是物种组成、群落结构和功能随时间的变化,一般情况下被定义为:自然群落在物种组成方面的连续的、单方向的、系列变化。

按着演替的性质和方向可以分为:(1)进展演替:在未经干扰的自然状态下,森林群落从结构较简单、不稳定或稳定性较小的阶段(群落)发展到结构更复杂、更稳定的阶段、后一阶段比前一阶段利用环境更充分,改造环境的作用风强烈。

(2)逆行演替:在干扰条件(包括人为干扰和自然条件的改变或群落本身的原因),原来稳定性较大、结构较复杂的群落消失了,代之而起的是较简单、稳定性较小的群落,利用和改造环境能力也相对较弱的群落。

演替这个术语可用于两方面,一方面是指某一地区一定时间内动物、植物和微生物群落相继定居的序列,例如弃耕农田经过百年之后可以观察到的那类变化;另一方面,它还可以指在一定时期内生物群落相互取代核物理环境不断变化的过程。

当此术语表达后一意义时,演替的结果被称为演替序列(sere),即在某特定环境中,原生群落受到破坏或新的次生裸地形成后,物种随着时间的推移相继定居和相互更替的许多生物群落形成的特征序列。

在没有有机质且从未被有机体以任何方式改变的环境中开始的演替称为原生演替(primary succession)。

山崩后新裸露出的岩面,冰川消融后的冰渍保护层、坝堰构成的新湖泊以及火山喷发形成的岛屿,都可能会经历原生演替。

在已经或多或少地被火有机体定居过一段时间并受到其改变的环境中发生的演替,称为次生演替(secondary succession),森林采伐和火烧後在采伐基地和火烧及地上的延替就是次生演替。

根据开始演替时的环境开可以把演替分为旱生演替、水生演替和中生演替,同时,无论演替的起点环境特征如何,最终都会向着中生环境的方向发展,称此为中生性化。

尽管生物区系组成随时间所发生的变化是所有森林的一个基本特征,但是不同的演替序列或一个演替序列的不同阶段的变化速率差别很大,在大部分地区,这种变化并非无限期地延续。

当群落发展到期变化速率特别缓慢、或者其生物区系的组成在很长时期内大体保持恒定的阶段,称为顶极(climax)。

2.森林演替的基本规律1794年George Vancouver 船长到今天被称之为冰川海湾(Glacier Bay)的阿拉斯加小港(inlet)航行,但是他无法穿过这个小港,到达不了这个海湾,原因是这个航线被一个冰山封住了。

Vancouver 船长于1798年对这一景观做了如下描述:“由大陆海岸形成两个大的开阔海湾,但却被巨大冰山阻隔,冰山在水上垂直竖起,无法通行。

到了1879年,John Muir 根据Vancouver船长的描述向阿拉斯加海岸探险,Muir(1915)评论道在Vancouver船长航海日志所描述的航海路线对他们的探险起到了航标作用,不过只有日志中关于冰川海湾的描写不同。

Vancouver船长所纪录的的“冰山”,Muir却发现是一片开阔的水域,他们冒着大雨和浓雾穿过冰川海湾,重新绘制了这里的航海图并最终发现了冰川,不过这时的冰川以比85年前Vancouver船长所描述的位置后退了40-50公里。

Muir 在海湾的深处附近没有发现任何森林的存在,他和他的船队不得不借助于冰川退却后残留下的树桩和死树干用作营火,Muir证实这些都是几个世纪前的“化石木”遗迹,他们在冰川形成时被吞没在冰山之下。

不过,在没有被冰川覆盖的地区和长期裸露的地表,很快就有植物定居,甚至在Vancouver船长遇到的冰川,最早裸露的地面附近以能维持森林的生长了。

Muir 于1915年发表了他在冰川海湾的观测结果,对此,一位叫William Cooper 的细心读者产生了浓厚的兴趣,受Muir的影响,于1916年区冰川海湾探险,从此开始了它的研究生涯。

Cooper 发现冰川海湾是最理想的生态演替实验室,这里在干扰和新基质出现的条件下,发生着一个动植物群落逐渐向另一个植物群落变化的动态过程,冰川海湾作为演替的研究的试验地,十分理想,因为冰川消退的历史可以准确的锁定在1794年。

Cooper先后到冰川海湾做了四次调查,他本人及后来的生态学家最终给世人描绘出一幅详细的演替图式:冰川消融後的头20年开始由若干植物定居,形成先锋群落。

此先锋群落最重要的成员是木贼(horsetail)(Equisetum varietaum)、柳野菜(Epilobium latifolium)、柳树(Salix)、杨树(populus balsamifera),仙女木(Dryas drummondii)和云杉(picea sitchensis)等。

大约30年后,这些初期裸露地表的先锋群落,逐渐被一种矮灌木—木贼(Dryas)所占据,这个以木贼灌丛为主的群落还混生有赤杨(Alnus crispa)、柳树(Salix)、杨树和云杉等。

冰川撤退40年后,该群落完全演变成一个浓密的灌木丛,其中最优势的物种是赤杨。

后来,很快林内的杨树和云杉逐渐进入主林层,50-70年后,群落中一半以上的植物是杨树和云杉。

75-100年以后,演替到达以云杉为优势的群落阶段,林下出现大量的苔藓和铁杉(Tsuga)幼苗,最后,云杉退却,形成铁杉林。

在前山坡地,铁杉让位于沼泽草甸。

由于这个演替是在新出现的完全没有植被的基质上开始的,也没有任何生物干扰,所以生态学家称此为原生演替,同时原生演替经常发生在火山区和其他完全没有土壤和生物的的地理条件下。

在那些土壤没有遭到彻底破坏的地区开始的演替为次生演替,次生演替常常发生在原始林砍伐和火烧之后,以及弃更的农田等地区。

二、森林演替的原因和理想模式1.演替的原因变化是森林最基本的特征之一,正象有机体个体生活史的各个时期发生的变化一样,生态系统的特征也是随着时间的推移而变化着,森林的变化有四个类型:(1)物理环境的长期变化:包括环境的变迁,世界范围内的气候周期波动,大气污染和极端气候现象(2)地区性或局域极端因子的影响:如森林火灾、大面积砍伐、环境污染、水土流失、风沙灾害等;(3)自然选择引起的有机体遗传结构的变化:包括基因突变、外来种侵入、物种进化和灭绝等;(4)一定区域内有机体的类型、数量和组成的变化以及伴随发生的物理小环境的某种特征的变化。

森林演替的原因非常复杂,既有内部的物种变异导致的演替,也有外部环境改变所导致的演替。

如果演替发生在群落水平上,就说明环境条件繁盛了改变。

引起植被变化的原因可以植物本身的作用,称此为内源发生演替,也可以是由外部环境的作用,称此为外因演替。

可以说能够导致森林演替的原因很多,表6-1具体说明这些森林一些具体原因,比如其中包括了人类活动的原因和不可预料的自然灾害的原因的等。

表6-1 导致森林演替的各种原因和条件2.森林演替的理想模式美国生态学家Clements(1916)提出森林演替的理想模式:旱生系列和水生系列,二者分别是从极端干旱和极端水湿条件下开始的原生演替,并且都经过一系列演替阶段,最终达到中生性的植物群落阶段,即顶极群落。

(1)旱生演替系列:演替的起点是裸岩表面,生境特点是没有土壤,极端干旱,温度变幅极大,具体演替过程如下:a)地衣群落阶段,从壳状地衣开始,经过叶状地衣阶段,最后达到枝状地衣阶段。

其特点是:段时间内累计水分,长时间休眠,分泌有机酸,腐蚀岩石,从而为其他物种的侵入提供立足之地。

b)苔藓群落阶段,在第一阶段累计的土壤上,耐旱生的苔藓生长,进一步改善水分条件。

c)草本群落阶段,当有了一定的土壤,一定的水分後,一些耐旱生的草本植物就出现了,然后,是多年生草本和高大的草本植物的出现,生境特点是:土壤水分、温度条件都稳定下来,微生物开始活动,开始大量出现细菌和真菌等微生物群落。

d)木本植物群落阶段,演替顺序是从耐旱的灌木开始,经过先锋树种的定居,最后达到中生植物群落阶段。

其特点是:形成稳定的森林群落,基本不再变化。

总之,地衣和苔藓阶段是积累土壤的过程,时间最长,草本群落是过渡阶段,为木本植物群落的定居创造条件。

(2)水生演替系列:在湖泊和其他水域条件下,水很深,没有植物或只有一些浮游生物的活动,由于从岸上向水体中冲击下去的土壤,石砾和各类生物体的浮游生物死亡之后沉淀,使湖泊和相应的其他水域逐渐变浅,生物随之得到发展。

a)沉水植物群落阶段,水较深,植物生长在水下,水平面看不到任何植物,如金鱼藻等。

b)飘浮植物群落阶段,水较浅,植物根扎在河床上,叶子漂在水面上,如睡莲、菱角和眼子菜等。

植物死亡之后,残体堆入河床,是河床进一步提高。

c)苇塘群落阶段,水更浅,植物的茎、干部分和叶子都在水面以上,如芦苇、香蒲等。

d)苔草和草甸群落阶段,如三棱草和塔头苔草等,地表不一定长期积水,可能是季节性击水,如气候干旱向草原发展,气候湿润则向灌从和疏林方向发展。

e)树林群落阶段,耐湿的灌木、乔木、如柳树、赤杨和杨树等,木本的根系发达,蒸腾强烈,表土变干,喜湿的草本植物退出。

f)中生森林群落阶段,先锋树种的侵入并定居,土壤腐殖质积累丰富,分解者良好,肥力增高,环境改善,进入中生群落阶段。

总之群落演替的关系是迁移群落位后一群落的发生创造了条件,自身退却的同时,后来的群落发生。

群落从不稳定到稳定,从简单到复杂。

三、演替群落演替的过程和机制1.演替过程无论在何种条件下,一个群落的发生和形成都必须具有这样几个过程,即:侵移、定居、竞争和反映。

这时绝大多数群落发生的一半过程,具有十分普遍的特征。

(1)侵移(迁移):从繁殖体开始传播到新定居的地方为止,这个过程称为侵移(迁移)。

繁殖体的种类很多,他们可以是种子、果实、孢子,也可以是能起到繁殖作用的植物体的任何器官,任何部分。

因为从植物生理上讲,植物细胞具有全能性。

林木具有如下几种传播繁殖体的方式,也可以称之为扩散方式:①风播植物种子:小而轻,具翅,具毛的种子多为风播种子,如东北林区的白桦种子,山杨种子,落叶松种子等;②动物传播种子:带钩,带刺,带芒及具粘液的种子可以弗在动物活人的身上传播。

这是一种方式,另外还可以被动物吃掉,然后种壳较硬不能被动物消化和破坏的种子被排出体外之后,还能够更新,并且已经是随着动物迁移一定距离後的更新,不如红松、榛子、盘壳栎的种子常常如此;③靠自身重力或水播:有些植物的种子,可以借助于坡地和水流等在地上滚动,达到迁移的目的,比如我们在野外调查中常常发现胡桃楸在沟谷和溪旁数量较多,其原因之就是重力产中和水流搬运的作用。