药物性肝损伤2015版指南

- 格式:pptx

- 大小:4.80 MB

- 文档页数:55

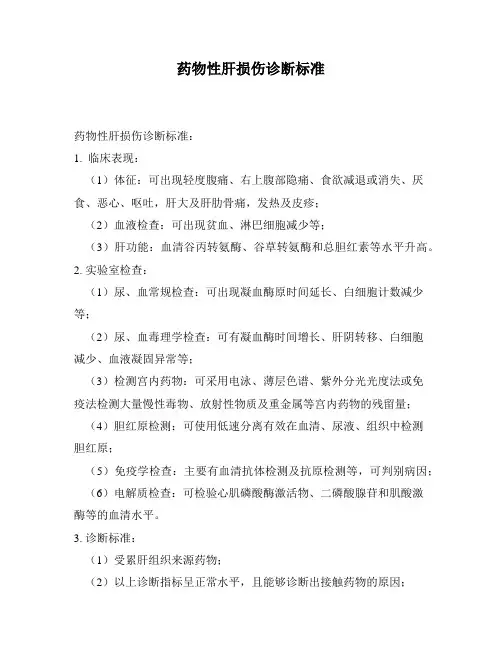

药物性肝损伤诊断标准药物性肝损伤诊断标准:1. 临床表现:(1)体征:可出现轻度腹痛、右上腹部隐痛、食欲减退或消失、厌食、恶心、呕吐,肝大及肝肋骨痛,发热及皮疹;(2)血液检查:可出现贫血、淋巴细胞减少等;(3)肝功能:血清谷丙转氨酶、谷草转氨酶和总胆红素等水平升高。

2. 实验室检查:(1)尿、血常规检查:可出现凝血酶原时间延长、白细胞计数减少等;(2)尿、血毒理学检查:可有凝血酶时间增长、肝阴转移、白细胞减少、血液凝固异常等;(3)检测宫内药物:可采用电泳、薄层色谱、紫外分光光度法或免疫法检测大量慢性毒物、放射性物质及重金属等宫内药物的残留量;(4)胆红原检测:可使用低速分离有效在血清、尿液、组织中检测胆红原;(5)免疫学检查:主要有血清抗体检测及抗原检测等,可判别病因;(6)电解质检查:可检验心肌磷酸酶激活物、二磷酸腺苷和肌酸激酶等的血清水平。

3. 诊断标准:(1)受累肝组织来源药物;(2)以上诊断指标呈正常水平,且能够诊断出接触药物的原因;(3)有药物毒性反应及综合征症状出现;(4)在12周内,血清谷丙转氨酶和肝脏指标升高;(5)有病毒性或免疫性肝损伤诊断排除;(6)尿、血毒理学检查结果及宫内药物残留量均可排除其他原因引起的肝损伤;(7)免疫学检查确认受累肝组织来源药物。

综上所述,药物性肝损伤诊断标准主要包括临床表现、实验室检查及诊断标准三方面内容,临床表现可出现腹痛、右上腹部隐痛、食欲减退或消失等,血液检查可有凝血酶原时间延长、白细胞计数减少等,实验室检查可有尿、血常规检查,尿、血毒理学检查,检测宫内药物,胆红原检测,免疫学检查以及电解质检查等,诊断标准包括受累肝组织来源药物,临床表现及实验室检查结果呈正常水平,有药物毒性反应及综合征症状出现,血清谷丙转氨酶和肝脏指标升高,无病毒性或免疫性肝损伤诊断,尿、血毒理学检查结果及宫内药物残留量排除其他原因引起的肝损伤,免疫学检查确认受累肝组织来源药物等情况,有利于准确诊断药物性肝损伤。

药物性肝损伤诊断标准药物性肝损伤是指由药物引起的肝脏功能异常或肝细胞损伤的疾病。

随着药物的广泛应用,药物性肝损伤的发病率逐渐增加,给临床诊疗工作带来了一定的挑战。

因此,明确药物性肝损伤的诊断标准对于及时发现和治疗这一疾病具有重要意义。

一、临床表现。

药物性肝损伤的临床表现多种多样,轻重不一。

常见的临床表现包括乏力、食欲不振、黄疸、腹痛、恶心、呕吐等。

部分患者还会出现皮肤瘙痒、皮肤色素沉着、尿色加深等症状。

在临床实践中,医生应当认真询问患者用药史,对于可能引起肝损伤的药物要有高度警惕。

二、实验室检查。

对于怀疑药物性肝损伤的患者,应当进行相应的实验室检查。

血清转氨酶、总胆红素、直接胆红素、γ-谷氨酰转肽酶等指标是判断肝功能是否异常的重要检测项目。

此外,还可以进行肝脏B超、肝功能影像学检查等辅助检查,以帮助明确诊断。

三、诊断标准。

根据临床表现和实验室检查结果,药物性肝损伤的诊断标准主要包括以下几个方面:1. 临床表现符合药物性肝损伤特点,如乏力、食欲不振、黄疸等;2. 实验室检查显示血清转氨酶、总胆红素、直接胆红素、γ-谷氨酰转肽酶等指标异常;3. 排除其他可能引起肝损伤的因素,如病毒性肝炎、酒精性肝病等;4. 与用药时间的关联性,如停药后肝功能指标逐渐恢复正常。

四、治疗原则。

一旦确诊为药物性肝损伤,应当立即停止使用可能引起肝损伤的药物,并根据患者的具体情况进行相应的治疗。

对于轻度肝损伤患者,可以采取保肝、解毒、调理肝气等中医治疗方法。

对于重度肝损伤患者,可能需要进行肝移植等手术治疗。

五、预防措施。

为了减少药物性肝损伤的发生,医生在用药前应当充分了解患者的用药史,对于可能引起肝损伤的药物要慎重使用,并定期进行肝功能监测。

患者在用药期间应当密切关注自身的身体状况,一旦出现异常情况应当及时就医。

总之,药物性肝损伤是一种常见但又容易被忽视的肝脏疾病,对于临床医生来说,要加强对该疾病的认识,及时发现和治疗,以降低患者的病情恶化风险,提高患者的生活质量。

药物性肝损伤诊断标准

药物性肝损伤诊断标准是用于确定药物性肝损伤的临床诊断标准。

药物性肝损伤指的是与药物有关的肝损伤,可能是药物直接作用导致或者是其他药物导致过敏反应,甚至是与药物无关的溶血性肝炎等。

药物性肝损伤是一种常见的肝损伤,其发病率和临床症状多样化,因此,如果要有效地发现药物性肝损伤,就必须有适当的诊断标准。

药物性肝损伤的诊断标准包括动态变化、抗体和病理学检查等多种方法。

动态变化:即指危害肝脏的药物使肝脏活动指标(如肝功能指标)显示出动态变化,通常有肝功能指标显著上升,血清谷酰转氨酶持续升高,大部分胆红素也会表现出明显的不同程度的升高,这将为药物性肝损伤的诊断提供重要参考。

抗体:由于自身免疫原因,药物可能与肝细胞膜中的抗原结合,引起肝细胞的损伤。

肝细胞损伤可能导致抗体产生,以及抗药性肝炎、特异抗体等,这些抗体可用于诊断药物性肝损伤。

病理学检查:一般情况下,药物性肝损伤的病理检查会发现肝细胞的损伤,肝炎细胞的凋亡和坏死,肝细胞的增多,肝炎的活跃少,出血点的增多,内皮收缩和浸润等。

药物性肝损伤的诊断标准还包括肝脏超声检查,核磁共振检查等,可以发现肝脏形态,肿瘤,炎症等异常改变,可以提供药物性肝损伤的动态变化,病变程度等信息。

总之,药物性肝损伤的诊断标准是综合应用肝功能指标变化,抗体检测,病理学检查,肝脏超声检查和核磁共振检查等多种方法,临床上可以把它们综合起来应用,针对性地诊断药物性肝损伤。

药物性肝病临床路径一、药物性肝病临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为肝损伤,但已系统性地排除其他可能导致肝损伤的病因而诊断为药物性肝病(ICD:K71.1/K71.9)(二)诊断依据。

根据《2007 急性药物性肝损伤诊治建议》(中华医学会消化病学分会肝胆疾病协作组),《实用内科学(第14版)》(复旦大学医学院编著,人民卫生出版社),2015版《药物性肝损伤诊疗指南》(中华医学会肝病分会药物性肝病学组)。

1. 临床表现:可具有非特异性的肝病相关症状的临床表现。

有时可出现肝外临床症状,如发热、皮疹等。

2.经血液生化学检查、影像学检查和肝组织学检查等检查,明确存在急性、亚急性或慢性肝病。

3.患者有明确的用药史,且服药时间与肝病的发生有时间上的相关性。

4. 应用RUCAM因果关系评估量表评分≥6分,提示肝病“很可能”是由药物引起。

5.基于详细病史、血液生化学检查、影像学检查和肝组织学检查等合理应用的排除性诊断,是目前药物性肝损伤的基本诊断策略。

需排除引起肝病的其他可能病因,如急性病毒性肝炎、自身免疫性肝炎、隐源性肝硬化、急性胆囊炎、原发性胆汁淤积性胆管炎、肝脏小静脉闭塞症等。

(三)治疗方案的选择。

根据《药物与中毒性肝病,第2版》(上海科学技术出版社),《实用内科学(第14版)》(复旦大学医学院编著,人民卫生出版社),2015版《药物性肝损伤诊疗指南》(中华医学会肝病分会药物性肝病学组)。

内科治疗:1.及时停用可疑肝损伤药物,尽量避免再次使用可疑或同类药物。

应充分权衡停药引起原发病进展和继续用药导致肝损伤加重的风险。

2.支持治疗根据患者肝损伤严重程度,可酌情考虑予适当支持治疗。

3.药物治疗:(1)急性或亚急性肝衰竭等重型患者应尽早选用N-乙酰半胱氨酸(NAC)。

成人一般用法:50~150 mg/(kg·d),总疗程不低于3 d。

(2)糖皮质激素仅限于应用在超敏或自身免疫征象明显、且停用肝损伤药物后生化指标改善不明显甚或继续恶化的无禁忌证的患者,并应充分权衡治疗收益和可能的不良反应。

药物性肝损伤诊断标准药物性肝损伤是指由药物引起的肝脏损害,其临床表现多种多样,包括肝酶升高、黄疸、肝功能异常等。

药物性肝损伤的诊断对于临床治疗和用药安全至关重要。

因此,制定科学合理的药物性肝损伤诊断标准对于临床医生具有重要指导意义。

一、肝功能检查。

1. 肝酶升高。

肝酶升高是药物性肝损伤的常见表现之一。

临床上常用的肝酶指标包括丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、γ-谷氨酰转肽酶(GGT)等。

药物性肝损伤时,这些指标往往会显著升高,提示肝功能异常。

2. 肝功能异常。

除了肝酶升高外,药物性肝损伤还可能导致肝功能异常,表现为胆红素升高、凝血功能异常等。

因此,在诊断药物性肝损伤时,需要综合考虑肝功能检查的各项指标,以全面评估肝脏的功能状态。

二、临床表现。

药物性肝损伤的临床表现多种多样,包括恶心、呕吐、腹痛、乏力、黄疸等。

这些表现并非特异性,但结合肝功能检查结果,可以有助于对药物性肝损伤进行初步判断。

三、病史。

患者的用药史对于诊断药物性肝损伤至关重要。

医生需要了解患者的用药情况,包括长期用药史、药物剂量、用药途径等,以判断是否存在药物性肝损伤的可能性。

四、排除其他病因。

在诊断药物性肝损伤时,需要排除其他可能引起肝损伤的病因,如病毒性肝炎、酒精性肝病、自身免疫性肝病等。

通过详细的病史询问、实验室检查和影像学检查,可以排除其他病因,从而更加准确地诊断药物性肝损伤。

五、肝组织病理学检查。

对于疑似药物性肝损伤的患者,肝组织病理学检查是确诊的重要手段之一。

通过肝活检,可以观察肝细胞的形态结构和病变情况,从而明确诊断药物性肝损伤。

综上所述,药物性肝损伤的诊断需要综合考虑肝功能检查、临床表现、病史、排除其他病因和肝组织病理学检查等多方面的信息。

只有全面、准确地评估患者的情况,才能做出正确的诊断,并采取相应的治疗措施。

因此,临床医生在面对疑似药物性肝损伤的患者时,需要谨慎细致地进行评估,以确保患者能够得到及时有效的治疗。

药物性肝损伤怎么治疗

药物性肝损伤是指大量使用药物后导致肝脏组织受损和肝脏功能下降的一种肝脏疾病。

治疗药物性肝损伤首先应该停止服用药物,防止药物对肝脏的进一步损伤。

所以,当出现药物性肝损伤时,首先应立即停用一切可疑药物。

大多数的肝损伤,停用药物后能够自行缓解,必要时可以考虑口服保肝的药物。

对于症状较重的药物性肝损伤,还需要及时对症治疗。

同时也要注意使用保肝药物,常用的保肝药物有抗炎类复方甘草酸苷、解毒类还原性谷胱甘肽、硫普罗宁和肝细胞膜保护剂卵磷脂等。

要选用国药准字的卵磷脂,卵磷脂主要成分为磷脂酰胆碱,可以直接以分子形式插入受损的肝细胞膜中,修复肝细胞,恢复肝脏正常生理功能,同时还可以促进肝脏的脂肪代谢。

由于其从鸡蛋中提取制得,天然安全无副作用,还可以与其它类别的保肝药物联合治疗。

长期服用易致药物性肝损伤药物时(如降压药、降脂药、降糖药等),可以联合服用卵磷脂进行预防;如果已经发生药物性肝损伤(即转氨酶升高),需要长期服用卵磷脂进行治疗。

如果药物性肝损伤造成肝功能衰竭,这时可能还需要给予人工肝治疗,必要时还需要进行肝移植。

这是此时唯一有效的治疗手段,能够挽救生命。

中国药物性肝损伤指南解读试题一、选择题1.基于发病机制的DILI分型:()[多选题]*A.固有型√B.特异质型√C.间接型√2.DILI危险因素包括()[多选题]*A.药物先关因素√B.非遗传因素√C.遗传因素√3.诊断急性DILI时,肝脏生物化学阈值需达到下列3个标准之一:()[多选题]*A.ALT≥5×ULN√B.ALP≥2×ULN(尤其是伴随GGT升高且排除骨骼疾病引起的ALP水平升高)√C.ALT≥3×ULN同时TBil≥2×ULN√4.下述哪些情况应怀疑DILI的可能:()[多选题]*A.用药后出现ALT、AST、ALP、TBil显著升高√B.基线肝酶异常者,用药后出现肝酶较可获得的基线平均水平升高超过1倍而无法用基础肝病解释者√C.用药后出现明显非特异性肝病相关症状者√D.不明原因肝损伤或肝病,尤其是已排除了其他常见病因者√5.下述哪些情况建议肝活组织检查:()[多选题]*A.其他竞争性病因无法排除,尤其是AIH仍无法排除√B.停用可疑药物后,肝酶仍持续升高者√C.或肝细胞损伤型患者的ALT峰值在发病后的30~60d,胆汁淤积型患者的ALP峰值在180d内,未下降>50%者√D.持续肝酶升高超过180d,怀疑存在慢性肝病和慢性DILI者√E.疑似慢性肝病基础上的DILI,病因无法甄别者√F.肝移植、骨髓移植等器官移植后出现的肝损伤√6.DILI基本治疗原则:()[多选题]*A.及时停用可疑药物√B.合理的药物治疗选择√C.DI-ALF/ACLF的肝移植治疗。

√7.FDA制定了药物临床试验中的停药原则,出现下列情况之一应考虑停用可疑药物:()[多选题]*A.血清ALT或AST>8×ULN√B.ALT或AST>5×ULN,持续2周√C.ALT或AST>3×ULN,且TBil>2×ULN或INR>1.5√D.ALT或AST>3×ULN,伴逐渐加重的疲劳、恶心、呕吐、右上腹疼痛或压痛、发热、皮疹和/或嗜酸性粒细胞增多(>5%)√8.DILI的药物治疗有哪些:()[多选题]*A.N-乙酰半胱氨酸√B.激素√C.双环醇√D.异甘草酸镁√E.其他肝损伤治疗药物√9、我国引起肝损伤的最常见药物包括()[多选题]*A、TCM/HDS√B、抗结核药物√C、抗肿瘤药物√D、免疫调节剂√10、根据发病机制,DILI分为()[多选题]*A、固有型√B、特异质型√C、间接型√11、诊断急性DILI时肝脏生物化学阈值需达到()[多选题]*A、ALT≥5×ULN;√B、ALP≥2×ULN√C、ALT≥3×ULN√12、急性DILI诊断建立后,需对其严重程度进行评估,可按以下国际DILI专家工作组标准轻度为:()[单选题]*A、ALT≥5×ULN或ALP≥2×ULN且TBil<2×ULN;√B、ALT≥8×ULN或ALP≥2×ULN且TBil<2×ULN;2ALT≥5×ULN或ALP≥2×ULN 且TBil≥2×ULN,或有症状性肝炎;C、ALT≥10×ULN或ALP≥2×ULN且TBil<2×ULN;13、急性DILI诊断建立后,需对其严重程度进行评估,可按以下国际DILI专家工作组标准中度为:()[单选题]*A、ALT≥5×ULN或ALP≥2×ULN且TBil≥2×ULN,或有症状性肝炎√B、ALT≥8×ULN或ALP≥2×ULN且TBil≥2×ULN,或有症状性肝炎C、ALT≥10×ULN或ALP≥2×ULN且TBil≥2×ULN,或有症状性肝炎14、根据肝损伤的临床类型或表型,优先排查表现为相同肝损伤类型的其他常见肝病,DILI的诊断和鉴别诊断流程见图1。