股骨头缺血坏死的影像学诊断

- 格式:ppt

- 大小:6.35 MB

- 文档页数:48

股骨头缺血坏死的影像学诊断股骨头缺血坏死的影像学诊断摘要引言股骨头缺血坏死是一种常见的骨骼疾病,多发生在年轻人中,严重影响其生活质量。

及早的诊断股骨头缺血坏死有助于采取相应的治疗措施,延缓病情进展。

目前,影像学诊断是最常用的诊断方法之一。

影像学诊断方法X线检查X线检查是最早也是最常用的影像学诊断方法之一。

在早期的股骨头缺血坏死中,X线检查可能无法显示明显的异常。

在疾病进展的后期,X线检查可以展现出一系列典型的影像学表现,包括骨质疏松、骨部坏死、骨骺塌陷、囊变形成和股骨头变形等。

磁共振成像(MRI)MRI是股骨头缺血坏死影像学诊断中最敏感和特异的方法。

通过对软组织和骨结构的高分辨率成像,MRI能够提供详细的解剖信息,便于观察股骨头的病变情况。

在早期缺血坏死中,MRI可以显示出股骨头的低信号区域,代表着骨骼缺血和坏死。

MRI还可以评估骨骺塌陷和囊变形成等并发症。

CT扫描CT扫描在股骨头缺血坏死的影像学诊断中也具有一定的价值。

相较于X线检查,CT扫描能够提供更为精确和详细的骨组织结构信息。

通过CT图像,可以观察到骨组织的密度、形态和骨骼缺损等特征,辅助诊断股骨头缺血坏死的程度和病变范围。

影像学诊断评估影像学诊断评估可结合以上所述的X线、MRI和CT等检查方法,综合考虑以下几个方面的特征:1. 骨骼缺血表现:通过观察X线、MRI或CT图像,可以发现股骨头出现骨骼缺血的特征,如局部骨密度下降、骨质疏松等。

2. 病变范围和程度:鉴于股骨头缺血坏死可能存在不同程度和范围的病变,影像学诊断可以评估病变的程度和受累范围,进而指导治疗方案。

3. 并发症的检测:通过影像学检查,可以评估股骨头缺血坏死的并发症,如股骨头骨骺塌陷和囊变形成等。

结论影像学诊断在股骨头缺血坏死的早期发现和评估中起着重要的作用。

X线检查、MRI和CT扫描是常用的影像学诊断方法,可以显示出股骨头的病变特征、受累范围和并发症情况,为治疗方案的制定提供依据。

早期股骨头缺血坏死的X线与CT影像诊断分析对比

早期股骨头缺血坏死(简称股骨头坏死)是指股骨头因血液供应不足而导致其骨细胞死亡和骨骺继发性塌陷的一种疾病。

由于早期股骨头坏死的病变较微小,且临床症状不典型,因此对其进行影像学诊断至关重要。

本文将对早期股骨头坏死的X线与CT影像诊断进行分析与对比。

我们先来讨论股骨头坏死的X线表现。

在早期股骨头坏死中,X线影像显示的骨骺呈弥散性骨质减少,即密度减低,可呈斑片状、斑点状或线状。

股骨头可呈局限性或弥漫性骨骺增厚。

骨骺增厚往往与病变区域的微小骨折有关。

股骨头骨皮质线条模糊,并且伴有局限性囊性透亮区,常见于髋关节的上内象限。

这些表现在X线影像中可以清晰地观察到。

而在CT影像中,早期股骨头坏死的表现比X线更加明确。

CT在对早期股骨头坏死的诊断和鉴别诊断上具有更高的敏感性和特异性。

CT可以清晰地显示股骨头的骨小梁结构和骨皮质的情况,常见的表现是骨小梁的疏松和变细。

CT还能观察到股骨头表面的骨骺增生和骨骺增厚。

在CT影像中,还能清晰地观察到病变区域的囊样透亮区和小片状坏死区,进一步确认股骨头的缺血坏死。

早期股骨头缺血坏死的X线与CT影像诊断分析对比,可以帮助医生更准确地诊断股骨头坏死,为患者提供更早、更有效的治疗措施。

早期股骨头缺血坏死的X线与CT影像诊断分析对比早期股骨头缺血坏死是指股骨头供血不足或中断,导致其组织缺氧、坏死和塌陷的疾病。

由于早期股骨头缺血坏死症状不明显,临床上常需运用影像学检查进行诊断。

本文将从X线和CT两种常用的影像学方法进行对比分析,探讨其在早期股骨头缺血坏死的诊断中的应用和优势。

对于早期股骨头缺血坏死的X线影像诊断,其最主要的表现是骨骼改变。

典型的X线表现是股骨头髌形变,常呈梨形或雁头形,且常伴有骨质硬化。

还可见到股骨头边缘模糊、皱褶、骨样骨质、囊状改变等。

鉴于X线检查无创、简便、低成本,对于初筛和初步诊断有一定帮助。

由于X线只能提供二维影像,对于早期缺血坏死的细微改变可能不易发现,且对于与骨关节炎、类风湿关节炎等疾病的鉴别不够明确。

与X线相比,CT影像诊断在早期股骨头缺血坏死中更具优势。

CT能提供更清晰的影像,时空分辨率较高。

通过多平面重建和三维重建技术,能够准确测量梨形骨缺损的大小、形态和位置。

CT检查可帮助鉴别骨骼病变的类型和严重程度。

可通过密度和CT值的测量,评估股骨头缺血坏死的病变程度,从而指导治疗方案的选择。

CT还能观察到股骨头下方的塌陷程度、关节面的改变等,有助于判断病变的严重性和病程。

CT影像诊断也存在一些局限性。

CT辐射剂量较大,对于特定人群(如孕妇、儿童等)使用有一定限制。

CT检查无法提供血供情况的直接信息,只能通过观察骨骼变化间接反映缺血坏死的程度。

由于股骨头内有骨髓脂肪含量较高,CT影像中骨骺与骨髓脂肪的对比度较低,可能影响病变的检出。

X线和CT在早期股骨头缺血坏死的诊断中各有优势。

X线简便、经济,适用于初步筛查和判定骨骼改变的范围和程度;CT具有高分辨率、多平面切面的特点,能够直观地确定股骨头缺血坏死的程度和位置。

综合运用这两种方法,可以提高早期股骨头缺血坏死的检出率和诊断准确性,对于制定治疗方案和预后评估具有重要意义。

但应该根据患者的具体情况进行合理选择,并结合临床症状、病程和实验室检查等进行综合分析。

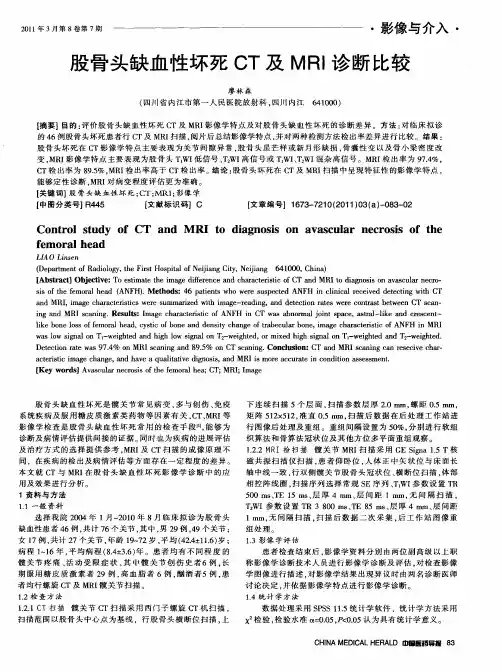

MRI\CT\DR对股骨头缺血性坏死的检查和诊断目的:探讨股骨头缺血性坏死(ANFH)MRI、CT、DR诊断价值。

方法:回顾性分析本院2005年6月~2009年6月收治的43例股骨头缺血性坏死的患者临床资料,该组患者均经MRI、CT、DR检查,对三种诊断方法诊断的准确率进行评价。

结果:该组患者经诊断均存在股骨头缺血性坏死70髋,MRI、CT、DR三种诊断方式对ANFH分期Ⅰ~Ⅳ期诊断的准确率分别为97.1%(68/70)、84.3%(59/70)、74.4%(52/70),三种诊断方法的准确率差异有统计学意义,P <0.05。

结论:DR难以显示ANFH的早期表现,MRI是早期诊断ANFH最准确、最敏感的检查方法,CT能较好的反应骨质的细微结构改变及钙化。

标签:股骨头缺血性坏死;数字化成像技术;磁共振股骨头缺血性坏死(avascular necrosis of femoral head,ANFH)是临床上常见的疾病,其中多数足由于大量应用激素、酒精中毒、外伤、脂肪栓子等引起[1]。

随着我国老龄化步伐的加快,老年人的骨不愈合及股骨头缺血坏死的发病率也逐渐增加,约25%可恢复功能。

ANFH早期诊断对于患者的治疗和维持关节功能有重要的作用。

目前关于ANFH的诊断主要依赖于影像学检查,为寻找更好的诊断ANFH的影像学方法,现对本院2005年6月~2009年6月收治的43例股骨头缺血性坏死的患者经MRI、CT、DR诊断的情况报道如下:1 资料与方法1.1 一般资料该组患者43例,均为本院收治的股骨头缺血性坏死(ANFH)患者,所有患者均经手术证实,其中,男性18例,女性25例,年龄60~86岁,平均66岁,病程3个月~15年,临床表现:髋关节活动后肿胀、疼痛、跛行,甚至不能行走。

发病原因:激素引起27例,外伤性6例,酒精性3例,其他不明原因7例。

病变部位:单侧患病12例,双侧29例,共70髋病变。

1.2 诊断方法本组患者均经MRI(核磁共振)、CT(计算机断层扫描)、DR(数字化成像技术)检查,MRI检查设备使用西门子公司的1.5T MR Scanner高场强超导磁共振成像仪,行双髂常规横轴位T1WI、T2WI、冠状位T2WI及脂肪抑制。

早期股骨头缺血坏死的影像表现特点与鉴别摘要:目的评估X线、磁共振成像MRI以及CT在早期股骨头缺血坏死(INFH)中的影像学特征及诊断价值。

方法对62例患者分别采用X线平片、MRI以及CT检查,观察其影像学表现及诊断符合率。

结果针对早期INFH患者,X线、MRI和CT阳性率分别为19%、85.48%和95.12%;诊断符合率分别为53%、87.10%和79.03%。

结论在早期INFH诊断中,三种检测方式的诊断阳性率由高到低分别为MRI、CT和X线平片;MRI具有较强的敏感性,临床可予积极推广。

关键词:股骨头缺血坏死;CT;磁共振成像MRI股骨头缺血坏死(简称INFH),属于临床常见的疑难病。

本病病因尚未统一,通常包含外伤性、非外伤性两种,其对INFH的诱发机制大体相似,即股骨头缺血后,导致患者的骨髓、骨细胞彻底坏死[1]。

针对INFH,及早诊断与治疗有助于改善预后。

我院通过对62例患者采用X线、CT以及MRI检测,其影像学表现及诊断结果报告如下。

1 资料与方法1.1 资料抽取2013年2月-2014年3月,我院术后或者病理确诊的62例早期INFH患者。

男性患者为32例,女性患者30例,年龄均为18-78岁,中位(44±31)岁。

临床表现:患者髋部伴有压痛、胀痛或者反射痛,托马斯征、4字试验结果均呈阳性,患者关节受限,伴有轻度肌肉萎缩,跛行症状者共21例。

发病机理:28例患者伴有外伤史,17例患者大量使用激素,15例患者伴酗酒史,2例患者未见明显病史者。

所有病例,均于发病后14d内接受X线、CT以及磁共振成像MRI检查。

1.2 方法CT扫描机:Picker,Twin,对患者股骨头进行横断面扫描,间隔约5mm,扫描层为5mm 厚,窗为1550-2000Hu宽,窗位为250-300Hu;磁共振成像MRI:Toshiba O part,机型:0.35T,髋关节体位以及体线圈,对SE序列进行常规性扫描,以摄取横轴位和冠状位两个截面T1WI、T2WI图像,前者为(TR/TE=550/15ms),后者(TR/TE=4000/120ms)。