2018版高中历史人民版选修4教师用书:专题1一 千秋功过秦始皇含解析

- 格式:docx

- 大小:654.72 KB

- 文档页数:14

千秋功过秦始皇秦统一六国1.商鞅变法〔材料一〕卫鞅①亡②魏入秦,孝公以为相,封之于商,号曰商君。

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近。

法及太子,黥③劓④其傅⑤。

期年⑥之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

然刻深寡恩,特以强服之耳。

──《战国策·秦策一》【解读】《战国策》是一部记载战国史事和游士论辩、权谋的资料汇编,以国别区分,共三十三篇,计东周、西周各一篇,秦五篇,齐六篇,楚、赵、魏各四篇,韩、燕各三篇,宋、卫合为一篇,中山一篇。

原有《国策》、《国事》、《短长》、《事语》、《常书》、《修书》诸名,后经西汉刘向编次整理,因其内容多为战国游士策谋,故命为今名。

《秦策》共分五篇,《秦策一》居全书第三卷。

商鞅变法是秦国走向强盛的转折点,此段材料说明:①商鞅在秦国推行法治,公平无私。

②商鞅变法成效显著,使国内治安清明,国外诸侯畏惧。

③其缺陷是国内严刑峻法,苛刻少德治,国外以势压人,未能以德服之。

【注释】①卫鞅:公孙氏,名鞅。

战国时卫国人,故亦称卫鞅。

后来由于封地为商,又称商鞅、商君。

②亡:逃亡。

③黥(qíng):也叫“墨刑”,用刀刺刻犯人面额,再涂上墨。

④劓(yì):古代割掉鼻子的刑罚。

⑤傅:指太子的师傅。

⑥期(jī)年:一周年。

〔材料二〕善为国者,仓廪虽满,不偷①于农,国大、民众,不淫②于言,则民朴壹③。

民朴壹,则官爵不可巧而取也。

不可巧取,则奸不生。

──[战国]商鞅《商君书·农战》〔材料三〕故为国之数④,务在垦草⑤;用兵之道,务在壹赏。

私利塞于外⑥,则民务属于农;属于农,则朴;朴则畏令。

──[战国]商鞅《商君书·算地》〔材料四〕入使民属于农,出使民壹于战。

故圣人之治也,多禁以止能,任力以穷诈。

两者偏⑦用,则境内之民壹;壹则农,农则朴,朴则安居而恶出。

──[战国]商鞅《商君书·算地》【解读】《商君书》,又名《商君》、《商子》,战国时商鞅及其后学撰,是先秦法家的重要著作。

专题一古代中国的政治家专题教材分析:在世界文明发展史上,中华文明以源源流长、连绵不绝而著称。

在中华文明的形成、发展过程中,秦朝大一统国家的创建、盛唐气象和“康乾盛世〞是中华文明承继、繁盛的关键阶段。

这三个鼎盛时期的形成与出现,尽管有着诸多的社会历史原因,但秦始皇、唐太宗、康熙三位历史人物在其中发挥的作用是无可否认的。

在他们身上,浓聚着彼时彼地的时代特性,他们以自己的才能、智谋和决断有力促进了中国历史发展的“必然〞进程,成为古代中国历史上的时代性代表人物。

专题教学策略:评价古代中国历史人物,首先需要了解其一生中最主要的活动,把握其政治活动的主体脉络,注意观察其超出他的前代人之处以及对后来历史的影响,以此来揭示这个历史人物一生政治活动的规律,直至对他做出客观恰当的评价。

专题教学方法:自主学习、合作探究、史料教学法第1课千秋功过秦始皇课标要求:简述秦始皇兼并六国、建立中央专制集权国家的主要史实,评价秦始皇的历史功过。

教学目标:1、知识与能力了解战国末年的基本形势,理解秦统一六国的必然性;了解秦始皇在统一战争中的事迹,评价秦始皇个人在这场统一战争中作用;列举秦始皇建立专制主义中央集权国家的主要措施,分析和评价这些措施在当时所起到的作用以及对后世的影响。

2、过程与方法重视学生的主体性和参与性,鼓励学生大胆地独立自主地开展人物探究并发表自己的见解;指导学生结合客观物质生活生产条件来把握社会变革的特点,把握历史人物与时代的关系,与中华文明发展、嬗变的关系,以及历史人物重大活动的本质特性性;通过对不同史料的对比分析,指导学生学会科学地运用史料,力避空泛、片面、主观和机械的人云亦云的所谓“历史分析〞,从而达到科学、全面、客观地探究和评价历史人物的目的。

3、情感态度与价值观秦始皇建立起中国历史上第一个大一统的王朝,创建了包括皇帝制度、郡县制度和官僚制度在内的专制主义中央集权制度的早期模式,对以后历代封建王朝产生了深远影响。

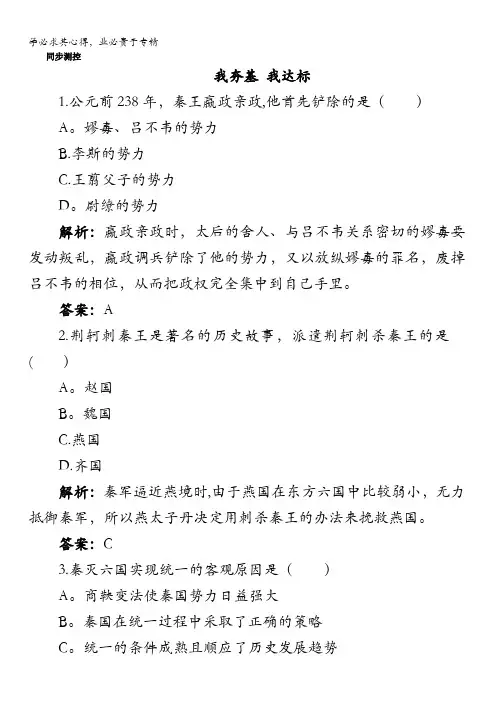

同步测控我夯基我达标1.公元前238年,秦王嬴政亲政,他首先铲除的是()A。

嫪毐、吕不韦的势力B.李斯的势力C.王翦父子的势力D。

尉缭的势力解析:嬴政亲政时,太后的舍人、与吕不韦关系密切的嫪毐要发动叛乱,嬴政调兵铲除了他的势力,又以放纵嫪毐的罪名,废掉吕不韦的相位,从而把政权完全集中到自己手里。

答案:A2.荆轲刺秦王是著名的历史故事,派遣荆轲刺杀秦王的是( )A。

赵国B。

魏国C.燕国D.齐国解析:秦军逼近燕境时,由于燕国在东方六国中比较弱小,无力抵御秦军,所以燕太子丹决定用刺杀秦王的办法来挽救燕国。

答案:C3.秦灭六国实现统一的客观原因是()A。

商鞅变法使秦国势力日益强大B。

秦国在统一过程中采取了正确的策略C。

统一的条件成熟且顺应了历史发展趋势D。

秦王嬴政具有雄才大略和过人的胆识解析:A、B、D三项都是秦国能够完成统一的主观原因。

答案:C4.秦王嬴政采纳了李斯和尉缭的统一方略,该方略是()A。

先难后易,首先进攻强国,后灭弱国B.先易后难,首先进攻弱国,后灭强国C.先灭弱小的韩国,再扫除两翼,最后灭齐D.首先灭强大的齐国,再扫除两翼,最后灭韩解析:秦王嬴政采取了李斯、尉缭的建议,选择弱国,正面突击,先灭与秦国接壤的韩国,再向两翼进攻,最后灭齐国。

答案:C5。

下列有关秦朝封建专制主义中央集权的说法,不正确的是()A。

是我国政治经济发展的结果B。

创立了我国古代政治制度的模式C.对我国历史产生了深远影响D。

是导致秦朝迅速灭亡的主要原因解析:导致秦朝迅速灭亡的主要原因是秦朝的暴政.答案:D6.秦朝设立的中央官职中,“掌丞天子,日助万机”的是( )A.太尉B。

丞相C。

御史大夫D.廷尉解析:秦朝设立的丞相是百官之长,帮助皇帝处理全国政务。

答案:B7.秦朝之所以能“一法度、衡石、丈尺,车同轨,书同文字”,主要是因为()A。

生产力进一步发展B.完成了国家的统一C.秦始皇个人的贡献D.秦朝有完备的秦律解析:秦始皇统一六国,是秦朝能够推行统一的度量衡、车轨、文字的前提条件。

《统一中国的第一个皇帝秦始皇》教材习题答案解析

教材第6页,学思之窗,秦朝加强中央集权制度的措施,虽大大增强了统治人民的力量,但严刑酷法,计划了阶级矛盾,导致秦末农民战争的爆发,秦朝因此灭亡。

教材第7页,本课测评1、商鞅变法,为秦的统一奠定了基础,实现统一要具备三个客观条件,社会基础、人民需要、秦国的实力。

本课测评2、秦始皇建立封建专制中央集权,皇帝是国家最高统治者,在中央以下设丞相、太尉、御史太夫;在地方,废分封制,设郡县两级,在经济、文化上统一货币、文字、度量衡。

中央集权制的建立有利于封建经济的进一步发展,对祖国疆域的初步奠定和巩固发展、国家的统一起了重要作用。

但中央集权大大加强了统治人民的力量,使人民处境日趋恶劣。

学习延伸2、如果我是客卿,我会留在秦国为秦王赢政效力,因为秦国变法比较彻底,实力最强,人民渴望统一,具备统一的条件。

秦王赢政顺应历史发展的潮流,最终完成统一大业。

教材第9页,学思之窗,前者有利于封建帝王明确,要更为有效地治理国家,必须选拔最为适当的官员去完成各项施政措施,皇帝事必躬亲未必能够高效、全面地完成各项治理国家的事务。

作为一国之君,最应具备的是把握统治策略,制定统治大政方针的能力和知人善任的本领。

后者则提示封建帝王,必须多方听取不同意见和建议,才能做出正确的抉择,而偏听则往往带来判断的失误,滋生帝王的娇纵思想。

1/ 1。

专题一古代中国的政治家一千秋功过秦始皇思维激活观察下图,你知道荆轲为什么要刺杀秦王吗?你知道该事件产生了怎样的影响吗?荆轲刺秦王提示:当秦军大兵压境时,弱小的燕国无力抵御秦军,燕太子丹采取派荆轲刺杀秦王的下策.刺杀行动没有成功,秦军攻占了燕国的都城,燕国灭亡。

自主整理一、登上政治舞台1.背景:商鞅变法后,秦国经济得到较快发展。

在激烈的_______________中,秦国拥有了崤山以东的大片土地,成为战国七雄中最为强大的诸侯国,并建立起了向东部继续扩展的阵地。

2.概况(1)公元前_______________年,嬴政继位。

(2)公元前238年,嬴政亲政,他平定了_______________的叛乱,免掉吕不韦的相位,把政权完全集中到自己手里.二、统一中国1。

经过(1)公元前_______________年,秦国派兵攻占韩国,韩国成为六国中第一个被秦国灭掉的国家。

(2)公元前229年,秦兵大举攻赵,赵王中了秦国的_______________,杀死大将李牧。

公元前228年,秦国大将王翦大破赵军,赵国灭亡。

(3)公元前226年,秦军攻占燕国都城.(4)公元前_______________年,秦国用黄河水灌魏国都城,魏王向秦国投降。

(5)公元前223年,秦军灭_______________.(6)公元前221年,秦军灭掉了东方六国中的最后一国-—_______________。

2。

影响(1)秦国统一六国,适应了人民要求_______________的愿望。

(2)统一的实现,为_______________的建立创造了条件。

三、确立中央集权制1.制度构成(1)确立皇帝制度:规定最高统治者称皇帝,自称“_______________"。

(2)在中央建立三公九卿制①“三公”就是丞相、太尉、御史大夫。

丞相是中央机构中的最高_______________长官,协助皇帝处理全国政务;太尉是中央最高军事长官,协助皇帝处理全国军务;御史大夫负责_______________,并协助丞相处理政事。

一千秋功过秦始皇-人民版选修四中外历史人物评说教案一、秦始皇的功绩秦始皇,是中国历史上有着极高地位的帝王之一,他统一了中国六国,建立了统一的中央集权制度,完成了中华民族的统一和发展。

其一,秦始皇完成了中国的统一,结束了春秋战国时期长达四百多年的割据局面,为中国历史上许多伟大的事业创造了基础。

秦始皇创立的一套中央集权制度和行政管理体系得以世袭,成为了中国历史上官制的基础,这样一套制度的建立,对中国的下次统一和国家治理都起到了非常重要的作用。

其二,秦始皇开创了中国的历史学,他编纂了《史记》,奠定了中国历史学的基础,为后来的历史记录开创了先例。

秦始皇的历史意识和历史观念在中国历史上产生了深远的影响。

其三,秦始皇在文化领域也取得了很多成就。

他把古代的汉字优化改良,统一了汉字的规范,为后来的文字改革奠定了基础。

他还大力的推动文化事业的发展,如修建长城、修缮大运河等,为社会的稳定和繁荣作出了贡献。

二、秦始皇的遗憾秦始皇生前的一些政策和行为引发了历史事件,成为了中国历史上的经典反面教材和政治干预的极端例子。

其一,秦始皇对于知识分子的打压。

秦始皇严禁私人拥有各种古籍文献,焚书坑儒,这些的行为造成了中国古代文化知识的巨大损失,史称焚书坑儒事件。

其二,秦始皇的统治方式是以暴力和高压镇压政治反对派,对人民的生命和财产安全并不注重。

如“无劳之民,俱走避”和“一人失道,全家出走”的政策,导致百姓生活异常困苦。

其三,秦始皇的统治方式存在一些明显的弊端,他的政策过于专制,过于峻厉,朝政的高度集中以及官僚体系的等级化所引发的社会负面效应。

尤其是制定分封制、缩小封地和征发劳役,都引发了一系列的政治和社会问题。

三、秦始皇的启示秦始皇作为中国历史上的一位伟大的帝王,他的成就和失误都给我们留下了很多值得思考的启示。

首先,中国的分裂和统一历程显示,统一是大势所趋,是中华民族的根本利益所在,因此各个时代都有努力追求全国统一的人物。

而建立系统的制度是实现统一的关键。

专题一古代中国的政治家千秋功过秦始皇第一部分:教案内容【教学设计】教学思路:历史课程标准:简述秦始皇兼并六国、建立中央专制集权国家的主要史实,评价秦始皇的历史功过。

学习要求:知道秦始皇完成统一的时间,认识国家统一是历史发展的趋势和主流;简述秦始皇建立中央集权制度的主要措施;从政治、经济、文化、民族等方面评价秦始皇的历史功过。

重点:秦始皇建立统一的中央专制集权制度的主要措施。

难点:如何客观辩证地评价秦始皇。

【教学目标】一、知识与能力探讨战国末年的基本形势,理解秦统一六国的必然性。

通过了解秦始皇在统一战争中的事迹,评价秦始皇个人在这场统一战争中的作用,在评价人物时引导学生注意必然性与偶然性之间的关系。

列举秦始皇建立专制主义中央集权国家的主要措施,分析和评价这些措施在当时所起到的作用及其对后世的影响。

二、过程与方法从秦始皇的境遇、言行和功绩当中,深入了解秦始皇的突出特点和性格,理解秦始皇与其时代的关系,从而深刻感悟当时历史发展的主题。

利用图书馆、互联网等手段,收集有关秦王朝留下的历史遗迹的图片和相关的文字研究资料,并能通过秦始皇去感受他所处的那个时代,不断提高学生理解历史问题的能力。

三、情感态度与价值观通过对秦始皇的了解,认识到作为古代中国一个极具特点和争议的人物,秦始皇的所作所为,既有其历史必然性的一面,也有着偶然性的因素在起作用。

秦始皇崇信严刑酷法,以为这样能够使他子孙万世相传,但在广大民众的反抗怒涛中,这也仅仅是一个幻想而已。

从长远的历史发展看,是否顺应民心是政权稳固的基础,而民众则是真正主宰历史发展的决定性力量。

【教学流程】播放视频:西方人眼中的秦始皇(《木乃伊3:龙帝之墓》片段)问:在西方人眼中,秦始皇是一个什么样的人?答:……投影:作为中国历史上的第一个皇帝,他创立了千秋功业,也留下了千秋骂名。

今天,我们就来了解——千秋功过秦始皇。

投影:材料一秦始皇帝者,秦庄襄王子也。

庄襄王为秦质子於赵,见吕不韦姬,悦而取之,生始皇。

一千秋功过秦始皇学习目标:简述秦始皇兼并六国、创建专制主义中央集权体制国家的主要史实.1。

重点:秦始皇建立中央集权制度的条件、主要内容和历史影响。

2.难点:全面评价秦始皇。

教材整理1 “秦王扫六合”1.条件(1)国力强大:商鞅变法使秦国成为战国七雄中最为强大的诸侯国。

(2)重用人才:重用李斯、尉缭、王翦等杰出人才.(3)制定战略:制定正确的统一方略,开展大规模的统一战争。

(4)顺应潮流:适应了人民要求统一的愿望。

2.过程公元前230—公元前221年,先后灭掉韩、赵、燕、魏、楚、齐,完成统一。

3.意义建立了第一个中央集权的统一大帝国。

教材整理2 确立中央集权制1.措施(1)创立“皇帝"尊号,并成为以后专制君主的专用名词。

(2)废除分封制,在全国推行郡县制,郡下设县。

(3)中央设立三公九卿制,“三公”相互制约,大权集于皇帝手中。

2.特点(1)三公九卿和地方主要官吏的任免由皇帝批准,对皇帝负责。

(2)官吏之间职责明确、相互牵制,有利于皇帝对各级官吏的控制。

3.作用形成了从中央到地方金字塔式的统治体系,确保了皇帝对全国的统治,组建起一个空前的专制主义中央集权国家.【概念辨析】专制主义与中央集权专制主义是与民主政体相对立的概念,指一个人或少数几个人独裁的政权组织形式,体现在帝位终身制和皇位世袭制上,其主要特征是皇帝个人专断独裁,集国家最高权力于一身,从决策到行使军政、财政大权都具有独断性和随意性。

中央集权是相对于地方分权而言的,其特点是地方政府在政治、经济、军事方面没有独立性,必须严格服从中央政府的命令,一切受制于中央。

教材整理3 “大一统”政策的实施1.统一文字(1)措施:全国各地一律改用小篆。

(2)意义:对于各地的文化交流和共同文化的进一步形成具有深远意义。

2.统一货币、度量衡、车轨方便了各地的贸易往来和国家的财政税收;便于车辆在全国顺利通行.3.发展交通(1)陆路:以咸阳为中心,修筑通往全国各地的驰道。

(2)水路:疏浚了鸿沟,开凿了灵渠。

4.加强边防把原来秦、赵、燕三国的长城连接起来,有效地阻挡了北方少数民族的侵扰.教材整理4 历史的余音1.政治家(1)统一全国;实行重农抑商政策,农业生产得到恢复和发展。

(2)采取有利于国家统一和政权巩固的措施,建立起中央集权的政权机构.2.暴君(1)焚书坑儒,实行思想文化专制;滥用民力,赋税、徭役沉重。

(2)迷信法家轻罪重罚理论,刑法严酷.【深化拓展】评价历史人物的原则评价历史人物要考虑历史人物所处的时代环境,把握其主观目的和客观效果、两点论和重点论的关系,同时要注意史论结合.知识网络史论要旨1.秦始皇首创皇帝制度,体现皇位世袭和皇权至上,成为封建专制主义中央集权制度的核心。

2.以三公九卿为主的中央政府各级官员,在地位、职责和权力等方面都处于既配合又牵制的状态,任何人都无法独揽朝政,军国大权最终操纵在皇帝一人之手。

3.秦朝形成的中央集权制度,对此后两千多年的中国政治与社会产生了无比深远的影响。

“大一统”政体为中国统一多民族国家的形成和巩固奠定了基本格局。

探究点评价秦始皇史料解读史料一秦已并天下,乃使蒙恬将三十万众北逐戎狄,收河南。

筑长城,因地形,用制险塞。

起临洮,省略号前强调秦朝的疆域辽阔;省略号后突出秦巩固疆域措施的弊端及目的。

【史料应用】(1)根据史料一概括司马迁批评秦始皇修筑长城的理由及其目的。

【提示】理由:忽视德政,不顾及民生。

目的:缓和矛盾,维护封建统治。

(2)根据史料二概括孙中山对秦始皇的评价,并结合时代背景回答其目的。

【提示】评价:肯定修筑长城有助于稳定北方边防;否定其暴政、专制。

目的:强化民族危亡意识,鼓吹建立资产阶级民主共和制度.(3)综合上述史料,概括指出认识历史评价需要注意哪些因素?【提示】论从史出;注意甄别史料,关注评价者的身份及主观目的;注意人物行为的主观目的与客观结果.【史论拓展】客观公正地评价秦始皇(1)功:秦始皇是对中国历史做出过巨大贡献、产生过巨大影响的皇帝。

①他顺应历史发展的潮流,统一了中国,结束了长期以来诸侯割据的局面,有利于人民的生活安定和生产发展,符合各族人民的共同愿望.②他建立了封建专制主义的中央集权制度,对我国历史产生了深远的影响.③他统一了全国度量衡、货币和文字,促成了各地的经济文化交流,巩固了国家的统一。

④他通过统一战争,扩大了疆域,使秦朝成为我国历史上第一个统一的多民族国家。

(2)过:秦始皇又是统治残暴的封建皇帝。

①沉重的赋税、繁重的兵役和徭役、严酷的刑律,给人民带来了巨大的痛苦和灾难。

②焚书坑儒钳制了思想,摧残了文化。

③其残暴统治最终引起农民起义,导致秦朝灭亡。

阅读下列材料,回答问题。

材料一秦始皇时长城修筑情况:材料二(秦始皇)下令“堕坏城郭,决通川防,夷去险阻……”,从而全部拆毁了内地的诸侯互防长城.——《中国军事通史》第四卷(1)根据材料一,概述秦始皇修筑万里长城是如何做到因地制宜的?(2)指出材料二中秦始皇拆毁“内地的诸侯互防长城"的主要背景。

有人在论及秦始皇的统治时,认为“秦始皇筑了长城,也毁了长城"。

结合相关史实,评述这一观点。

【规范解答】第(1)问分析地形、建筑材料等因素。

第(2)问具有开放性,评述时从两个层次入手,结合相关史实进行说明。

【答案】(1)对旧长城重新修缮,借助地形新建长城,就地取材,建材多样。

(2)背景:秦灭六国,统一中国。

评述:这个观点符合史实。

第一层次(修筑长城层面):秦始皇修筑长城,加强了边防,保证了社会安宁。

但滥用民力修筑长城,引起人民反抗,加速了秦朝灭亡。

第二层次(实行统治层面):秦始皇实行一系列措施,建立了统一的多民族国家;但其实行暴政,加速了秦朝灭亡。

1.善于用人是秦王嬴政能够赢得统一战争胜利的主要原因.面对六国联合对付秦国的联盟,秦王嬴政采纳了李斯、尉缭的统一方略,该方略是( )A.先灭强大的齐国,再扫除两翼,最后灭韩B.远攻近交,首先进攻远方的国家,后灭邻国C.先灭弱小的韩国,再扫除两翼,最后灭齐D.先难后易,首先进攻强国,后灭弱国【解析】秦王嬴政采用了李斯、尉缭的建议,提出选择弱国、正面突击,先灭与秦国接壤的韩国,再向两翼进攻,最后灭齐国。

【答案】C2.嬴政统治时“天下之事无小大皆决于上”,这突出体现了秦朝政治制度的特点是()A.权力高度集中B.浓厚的部族色彩C.秦始皇非常勤政D.严格的等级制度【解析】“天下之事无小大皆决于上"的意思是所有的事情都是由皇帝一人定夺,这充分说明了国家的权力高度集中在皇帝手上,这也是君主专制制度的一个重要特点。

【答案】A3.历史学家顾颉刚说:“秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的裁制;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的诱引。

结果,始皇失败了,武帝成功了。

”要理解其中关于秦始皇的评论,可能需要依据( )A.统一文字、焚书令、秦朝速亡B.统一度量衡、修筑长城、秦朝速亡C.焚书令、秦朝速亡、科举制度D.焚书令、秦朝速亡、后世没有采用该手段【解析】秦始皇“不要人民读书”,发布了焚书令,但秦朝迅速灭亡了;汉武帝采用的是另一种形式即“要人民只读一种书”,成功了。

证明题干中对秦始皇评论的依据是秦朝的政策和史实及后世的做法,故D项正确。

【答案】D4.李贽说:“始皇帝,千古一帝也”。

唐朝吴兢说:“始皇暴虐,至子而亡。

”以下说法正确的是()A.前者坚持历史原则评价秦始皇,后者坚持道德原则评价秦始皇B.前者坚持道德原则评价秦始皇,后者坚持历史原则评价秦始皇C.前者评价的是秦统一前的秦始皇,后者评价的是秦统一后的秦始皇D.以上说法全部都不对【解析】由“始皇帝”排除C项。

李贽语主要从秦始皇的功绩即统一中国和建立中央集权制度入手;吴兢语“暴虐”从秦的暴政即残暴统治入手,故A项符合评价原则.B、D两项错误。

【答案】A5.阅读下列材料,回答问题。

材料一皇帝之功,勤劳本事。

上农除末,黔首(指平民)是富.普天之下,抟心揖志(专心一志的意思),器械一量,同书文字。

日月所照,舟舆(指船和车)所载,皆终其命,莫不得意……忧恤黔首,朝夕不懈.……举错(同“措”)必当,莫不如画。

——秦始皇二十八年《琅邪刻石》材料二1973年8月5日,毛泽东作《读〈封建论〉,赠郭老》(指郭沫若)劝君少骂秦始皇,焚坑事件要商量.祖龙魂死业犹在,孔学名高实秕糠.百代多行秦政制,十批不是好文章。

熟读唐人封建论,莫从子厚返文王.(1)指出材料一中的哪些内容符合秦始皇的历史事实?(2)材料二中的“焚坑事件"指的是什么?毛泽东在诗中认为“焚坑事件要商量",结合所学知识,谈谈你对这一句话的理解。

【解析】第(1)问根据材料作答.第(2)问要注意审题,实际上就是要辩证地看待焚书坑儒事件。

【答案】(1)勤于政务,重农抑商,统一度量衡和文字,建设水陆交通网道,采取一系列巩固统一的措施,在政治、经济、文化领域确立一整套先进的制度和规范。

(2)事件:焚书坑儒。

理解:秦始皇镇压反对派,控制思想,手段野蛮残暴,是对文化的摧残,对政治生活也造成恶劣的影响;但在当时条件下有利于巩固统治,维护国家统一。

应辩证地看待这一事件。