人教版高中历史选修4 4.1课文注释:李鸿章

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:1

李鸿章的幕僚知识点总结一、李鸿章的生平李鸿章生于清道光三年(1823年),出生在一个知识分子家庭。

他年轻时就展现了卓越的才华,曾经在科举考试中取得了令人瞩目的成绩,被选为庶吉士,并被派往圣诞威进行留学。

李鸿章学习勤奋,学识渊博,很快就成为了一名杰出的官员。

他先后担任过各种官职,包括江南布政使、直隸巡撫和福建巡撫等。

在他担任这些职务的期间,他都表现出了非凡的政治才能和卓越的管理能力。

李鸿章是一位非常勤奋和善于学习的官员,他一直致力于自己的学术和政治事业。

他热爱读书,喜欢经史子集,通晓经济藏书之学,对经济学和国际政治有着深入的研究。

他在政治上表现出灵活的策略和果断的决断,处理政务公正、明察善断,创立了许多有益于国家和民族的政策。

在外交方面,李鸿章也有很高的造诣。

他曾多次出使外国,处理一系列重要的外交事件,为维护清朝的利益和领土完整作出了重要贡献。

他更是不遗余力地为清朝的现代化进行了大量的工作,出台了许多有利于中国现代化的政策和措施,为中国的现代化进程做出了不可磨灭的贡献。

总而言之,李鸿章是一位具有非凡政治才能和卓越管理能力的政治家,他在中国现代化进程中发挥了重要作用,为中国的政治、外交和经济事业做出了杰出的贡献。

二、李鸿章的事业李鸿章在清朝政治史上留下了浓墨重彩的一笔。

他曾多次出使外国,处理了许多重要的外交事件,为中国的领土完整和国家利益进行了艰苦卓绝的斗争。

在处理中外关系的同时,他还积极推动了中国的现代化进程,出台了一系列有利于中国现代化的政策和措施,为中国的政治、外交和经济事业做出了重要的贡献。

在内政方面,李鸿章曾担任过各种重要的职务,包括江南布政使、直隸巡撫和福建巡撫等。

在这些职务中,他都表现出了卓越的管理才能和娴熟的政治手腕,为地方政务和民生民生作出了杰出的贡献。

他提倡节俭办政,修订《省吏章程》以规范地方行政,著书立法,力求加强中央与地方的联系,推动地方政治改革和经济建设。

在外交领域,李鸿章曾多次出使外国,处理了许多重要的外交事件,为中国的领土完整和国家利益进行了艰苦卓绝的斗争。

李鸿章的荣辱一生李鸿章,学习近代史永远别想绕过去的人物,教材里对他的评价是非常片面的,作为《马关条约》、《辛丑条约》的签订人,在学生心中,“卖国贼”的名头是摘不掉了。

可是,对于一个叱咤晚清政坛四十年的人物,其功过是非又岂是一句“卖国贼”所能概括?其实,写历史就是写人心,我们被简单的意识形态所左右,而无法了解真实的人物,是很可悲的事情。

那么,李鸿章到底是怎样一个人呢?他少年科举、壮年戎马、中年封疆、晚年办洋务,一生签订多个不平等条约,悲愤中逝世。

可以说谤满天下、功垂后世。

近代伟人乎?民族罪人乎?梁启超曾说“天下惟庸人无咎无誉。

举天下之人恶之,斯可谓非常之奸雄矣乎。

举天下人而誉之,斯可谓非常之豪杰矣乎。

,,故誉满天下,未必不为乡愿;诽谤天下,未必不为伟人。

”我们梳理他的一生,或许可以看到一个更加立体的李鸿章。

一万年来谁著史,三千里外欲封侯青年时期的李鸿章,也可以说是慷慨激昂的年轻人。

曾著诗:“丈夫只手把吴钩,意气高于百尺楼;一万年来谁著史,三千里外欲封侯。

”可以说意气风发不可一世。

1851年,太平天国运动爆发,转战十余省、历时十四年,坐拥半壁江山,清廷统治岌岌可危。

而最终拯救清廷的,就是湖南人曾国藩。

我们往往受革命史观的影响,认为曾国藩镇压农民起义,是“地主阶级反动派”。

其实,这个评价可说是无知。

太平天国洪秀全并不是什么近代人物,也无能力无意识去学习西方促进民族崛起,他所想的,不过荣华富贵;他所做的,不过摧毁传统文化。

曾国藩以“保孔”、“保教”为矢志,救南方人民于水火,功莫大矣。

中华历史三千年,能“立德立言立功”者,屈指可数,曾国藩可列其一。

而李鸿章师从曾国藩,深受曾的影响,在太平军李秀成进攻上海之际,李鸿章终于有机会一展才华,在上海模仿湘军组建淮军。

正是在这段时间,李鸿章才开始看到中西之间的差距,认识到中西之别不是华夷之分,而是中国“遇到数千年未有之强敌,处三千年未有之大变局”,如果不力图变革,“外守和局、内图自强”,最终瓜分豆剖,民族危亡矣。

洋务运动领导者李鸿章生平简介李鸿章,本名章铜,字渐甫,安徽合肥人,晚清时期的名臣,洋务运动的主要领导者之一,世人尊称其为李中堂或李合肥。

下面是店铺为大家整理的洋务运动领导者李鸿章生平简介,希望大家喜欢!李鸿章的生平简介李鸿章,晚清政府三朝重臣,以内阁大学士(中堂)闻名,世称李中堂。

出生于安徽合肥一个殷实的家庭,自幼通读经史,在成年后通过参加科举走上仕途。

相较于其他学子,李鸿章获得的人际关系远比官职更为重要,例如他的恩师曾国藩。

咸丰年间,李鸿章通过镇压太平军进入了军中,随后因清政府江南兵力的薄弱而受命组建淮军,以曾国藩的湘军为骨干,淮军通过镇压太平天国、捻军等农民起义势力,军事力量不断扩大,在湘军解散后,淮军仍旧是江南最精锐的部队。

这支地处江南的武装力量成为李鸿章拥有清政府话语权的根本。

同治年间,李鸿章与左宗棠等人试图在封建帝制下进行资本主义改革,发起了近代中国资本力量的启蒙,建立清政府国有企业,改变晚清朝廷关于近代科学、军事和经济的态度。

洋务运动期间,以李鸿章为主的清政府外交部门一度在列强国家面前获得主权。

光绪年间,李鸿章开始组建清政府的海军力量,北洋水师的成立代表洋务运动的巅峰,然而终因政治制度的腐朽,后勤补给极为落后的北洋水师在甲午海战中全军覆灭,同时也标志着李鸿章奋斗半生的改革以失败告终。

晚年,李鸿章担任两广总督期间,八国联军发动侵华战争,李被晚清逃亡政府逼迫,前往北京。

重病缠身的李鸿章在签订辛丑条约后身心俱丧,病逝于北京,谥号文忠。

李鸿章签订的条约有哪些李鸿章任职于晚清时期,那时正是侵略者入侵我国国土的时候,在晚清时国家处于最耻辱的时期,国家被迫和侵略者签订了一系列的不平等条约。

因为那时的李鸿章是国家的执政大臣,所以在一系列的不平等条约中,有一半以上是李鸿章代表清政府和列强签订的。

李鸿章作为当时清政府的代表,他和各列强国家分别签订了哪些不平等条约呢?李鸿章代表清政府签订的第一个不平等条约是和日本签订的《中日修好条规》,这个条约还是一个相对平等的条约,但是在条约签订四年后,日本就向我国发出了侵略,这场侵略战争就是我国历史上记载的甲午中日战争,李鸿章奉命抗击倭寇,可惜最终战败。

学案1中国民族民主革命的先行者——孙中山(一)[课标要求]概述孙中山领导推翻清王朝君主专制制度、建立资产阶级共和国的主要史实,评价其在二十世纪中国社会巨变中的历史作用。

一、追寻救国之路1.背景20世纪初期的中国,在西方列强政治、经济压迫和清王朝腐朽没落的统治下,陷入半殖民地半封建社会的深渊;中国人民进行了不断的抗争,很多志士仁人对民族的出路进行了探究。

2.过程(1)走上革命道路:1894年,孙中山到天津上书李鸿章,提出革新政治的主见,未获成功。

中日甲午战斗失败后,他放弃了对清政府的幻想,转而走上了革命道路。

(2)建立革命团体①概况:1894年,孙中山在檀香山建立了中国资产阶级的第一个革命团体——兴中会,他喊出了“振兴中华”的口号,并在入会誓词中提出“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府”的革命主见。

②意义:标志着孙中山早期革命活动的开头。

3.策划广州起义(1)概况:兴中会成立以后,孙中山建立香港兴中会,筹划广州反清武装起义遭到失败。

(2)意义:广州起义表明,以孙中山为代表的资产阶级革命者已同清王朝彻底决裂,以武装起义迈出了中国民主革命的第一步。

4.考察欧美,为革命深化进展做预备(1)广州起义失败后,孙中山流亡海外,考察资本主义国家的社会状况,并在华侨中乐观宣扬革命。

(2)伦敦蒙难脱险后,孙中山增加了革命信念,更加乐观地开放反对清王朝的斗争。

[归纳总结] 孙中山一生的四次转变:从“医人”到“医国”;从“改良”到“革命”;从“旧三民主义”到“新三民主义”;从“依靠帝国主义”到“反对帝国主义”。

[深化探究]探究点由改良到革命材料(孙中山认为)医术救人所济有限,其他慈善事业亦然。

若夫最大权力者,无如政治。

政治之势力,可为大善,亦能为大善。

吾国人民之艰苦,皆不良之政治为之。

若救国救人,非锄去恶劣政府不行。

——陈少白《兴中会革命史要》思考据材料,孙中山认为变革中国社会的关键是什么?为此他做出了怎样的选择?答案关键:改革政治。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢晚清四大名臣李鸿章简介如何评价李鸿章?导语:李鸿章是晚清名臣,与曾国藩、张之洞、左宗棠并称为”中兴四大名臣“,同时也与俾斯麦、格兰特并称为”十九世纪世界三大伟人“,是晚清洋务李鸿章是晚清名臣,与曾国藩、张之洞、左宗棠并称为”中兴四大名臣“,同时也与俾斯麦、格兰特并称为”十九世纪世界三大伟人“,是晚清洋务运动的主要领导人之一。

李鸿章,本名叫李章铜,字渐甫或子黻,号少荃,晚年自号仪叟,别号省心,世人多尊称其为李中堂,因是安徽合肥人,也有人称其为李合肥。

李鸿章先祖姓许,从江西湖口迁至安徽省庐州府合肥县。

李鸿章的八世祖许迎溪将次子慎所过继给姻亲李心庄。

李家到李鸿章高祖时,终于勤俭致富,有田二顷。

李鸿章的父亲李文安,经过苦读,终于与考取了进士,而且还和曾国潘同年及进士第。

到了这个时候,李家才真正的成为名门望族。

李文安共有六子,李鸿章为次子,排行老二,生于道光三年,即公元1823年合肥肥东县东乡磨店乡。

大哥李瀚章官至总督;三弟李鹤章、四弟李蕴章、五弟李凤章、六弟李昭庆,后来也都非富即贵。

这六个兄弟中,李鸿章的成就最大,生前官至直隶总督兼北洋通商大臣,授文华殿大学士,死后追赠其为太傅、晋一等肃毅侯、谥文忠,赐白银五千两治丧,在其原籍和立功省建祠10处,京师祠由地方官员定期祭祀。

他是清朝汉族官员中,唯一一个在北京修建祠堂的人。

李鸿章作为中心之臣,在晚清之时,为清朝做了许多的贡献。

他一手创办了淮军、北洋水师,同时也带头开展了轰轰烈烈的洋务运动,一定程度上阻止了清朝的继续衰亡。

他是晚清重臣,官至直隶总督兼北洋通商大臣,授文华殿大学士,曾经代表清政府签订了《越南条约》《马关条约》《中法简明条约》等。

生活常识分享。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

李鸿章简介晚清名臣洋务运动领导人李鸿章生平

导语:李鸿章(1823-1901),晚清名臣,洋务运动的主要领导人之一,安徽合肥人,世人多尊称李中堂,亦称李合肥,本名章铜,字渐甫或子黻,号少荃

李鸿章(1823-1901),晚清名臣,洋务运动的主要领导人之一,安徽合肥人,世人多尊称李中堂,亦称李合肥,本名章铜,字渐甫或子黻,号少荃(泉),晚年自号仪叟,别号省心,谥文忠。

作为淮军创始人和统帅、洋务运动的主要倡导者之一、晚清重臣,他官至直隶总督兼北洋通商大臣,授文华殿大学士,曾经代表清政府签订了《越南条约》《马关条约》《中法简明条约》等。

日本首相伊藤博文视其为“大清帝国中唯一有能耐可和世界列强一争长短之人”,慈禧太后视其为“再造玄黄之人”著有《李文忠公全集》。

还在与太平军作战的时候,李鸿章就显露出他与大清国所有官员的不同之处:对外国的科学技术和国内的经济活动有极大的兴趣。

最初的动机是他组建的淮军需要银两购买武器。

当淮军在两岸布满太平军营垒的水道上成功地进行了大穿越进至上海,从而一举扫平了长江下游的太平军后,李鸿章利用上海富绅的银两引进洋人的机器设备,于1863年左右创办了中国第二个近代军工企业:上海洋枪三局(第一个是曾国藩1861年创办的安庆内军械所)。

李鸿章算过一笔账:一发英国的普通炮弹在市场上要卖到30两银子,1万发铜帽子弹要卖到19两银子。

创办近代企业需要的不仅仅是财力,更重要的是思想和观念的更新。

李鸿章曾写有一份描绘蒸汽动力运转的奏折,无异于100年前的一篇科普文章:

镟木、打眼、绞镙旋、铸弹诸机器,皆绾于汽炉,中盛水而下炽炭,生活常识分享。

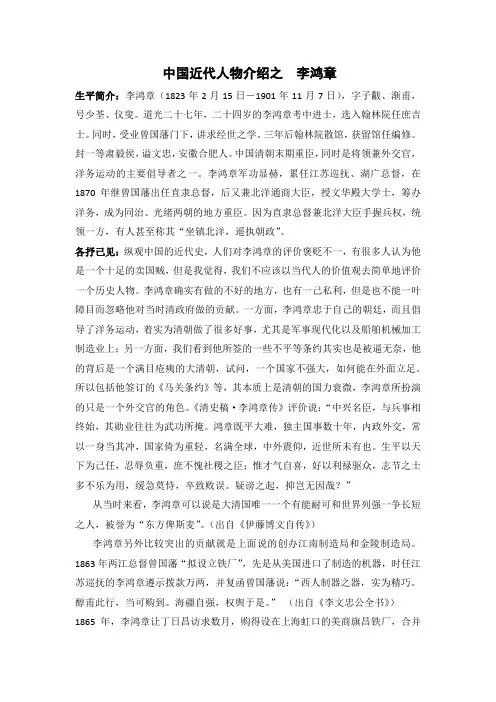

中国近代人物介绍之李鸿章生平简介:李鸿章(1823年2月15日-1901年11月7日),字子黻、渐甫,号少荃、仪叟。

道光二十七年,二十四岁的李鸿章考中进士,选入翰林院任庶吉士。

同时,受业曾国藩门下,讲求经世之学。

三年后翰林院散馆,获留馆任编修。

封一等肃毅侯,谥文忠,安徽合肥人。

中国清朝末期重臣,同时是将领兼外交官,洋务运动的主要倡导者之一。

李鸿章军功显赫,累任江苏巡抚、湖广总督,在1870年继曾国藩出任直隶总督,后又兼北洋通商大臣,授文华殿大学士,筹办洋务,成为同治、光绪两朝的地方重臣。

因为直隶总督兼北洋大臣手握兵权,统领一方,有人甚至称其“坐镇北洋,遥执朝政”。

各抒己见:纵观中国的近代史,人们对李鸿章的评价褒贬不一,有很多人认为他是一个十足的卖国贼,但是我觉得,我们不应该以当代人的价值观去简单地评价一个历史人物。

李鸿章确实有做的不好的地方,也有一己私利,但是也不能一叶障目而忽略他对当时清政府做的贡献。

一方面,李鸿章忠于自己的朝廷,而且倡导了洋务运动,着实为清朝做了很多好事,尤其是军事现代化以及船舶机械加工制造业上;另一方面,我们看到他所签的一些不平等条约其实也是被逼无奈,他的背后是一个满目疮痍的大清朝,试问,一个国家不强大,如何能在外面立足。

所以包括他签订的《马关条约》等,其本质上是清朝的国力衰微,李鸿章所扮演的只是一个外交官的角色。

《清史稿·李鸿章传》评价说:“中兴名臣,与兵事相终始,其勋业往往为武功所掩。

鸿章既平大难,独主国事数十年,内政外交,常以一身当其冲,国家倚为重轻,名满全球,中外震仰,近世所未有也。

生平以天下为己任,忍辱负重,庶不愧社稷之臣;惟才气自喜,好以利禄驱众,志节之士多不乐为用,缓急莫恃,卒致败误。

疑谤之起,抑岂无因哉?”从当时来看,李鸿章可以说是大清国唯一一个有能耐可和世界列强一争长短之人,被誉为“东方俾斯麦”。

(出自《伊藤博文自传》)李鸿章另外比较突出的贡献就是上面说的创办江南制造局和金陵制造局。

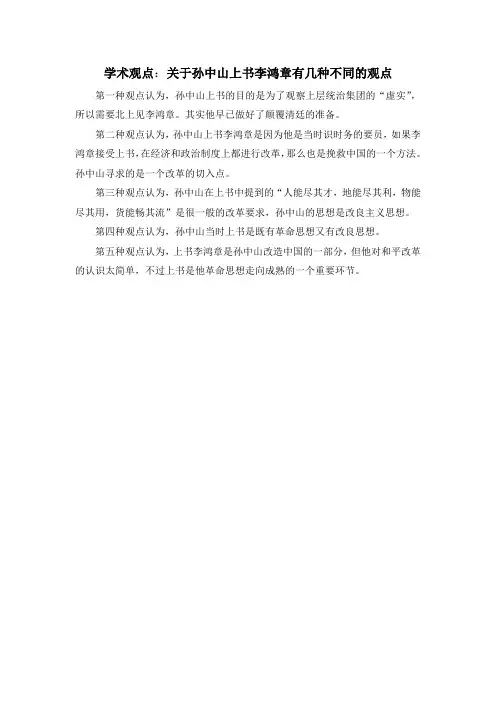

学术观点:关于孙中山上书李鸿章有几种不同的观点

第一种观点认为,孙中山上书的目的是为了观察上层统治集团的“虚实”,所以需要北上见李鸿章。

其实他早已做好了颠覆清廷的准备。

第二种观点认为,孙中山上书李鸿章是因为他是当时识时务的要员,如果李鸿章接受上书,在经济和政治制度上都进行改革,那么也是挽救中国的一个方法。

孙中山寻求的是一个改革的切入点。

第三种观点认为,孙中山在上书中提到的“人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流”是很一般的改革要求,孙中山的思想是改良主义思想。

第四种观点认为,孙中山当时上书是既有革命思想又有改良思想。

第五种观点认为,上书李鸿章是孙中山改造中国的一部分,但他对和平改革的认识太简单,不过上书是他革命思想走向成熟的一个重要环节。

课文注释:袁世凯

袁世凯(1859—1916)北洋军阀首领。

字慰亭,号容庵。

河南项城人。

早年投靠淮军吴长庆。

1882年(光绪八年)任朝鲜通商大臣。

1895年(光绪二十一年)以道员衔在天津小站训练“新建陆军”,为其反革命事业打下基础。

1898年插足维新派,又出卖维新派,深得慈禧太后赏识。

次年升任山东巡抚,镇压义和团。

1900年八国联军侵犯津、京时,参加帝国主义策划的“东南互保”。

1901年任直隶总督兼北洋大臣及练兵处会办大臣,趁“新政”之机,扩编北洋军为六镇,北洋军阀势力从此形成。

1907年调任军机大臣、外务部尚书。

1908年被免职。

1911年武昌起义后,出任清政府内阁总理大臣,派兵向革命党进攻,要挟议和,一面威胁孙中山让位,一面逼迫清帝退位,从而窃取了中华民国临时大总统的职位,在北京建立了代表地主买办资产阶级利益的北洋军阀独裁政府。

1913年3月派人刺死宋教仁,进行“善后大借款”,发动内战,镇压孙中山领导的“二次革命”。

10月,强迫国会选举他为正式总统,继而下令解散国民党,解散议会,篡改《临时约法》。

同时推行尊孔读经,宣扬纲常名教,大造复辟帝制舆论。

1915年5月接受日本提出的企图灭亡中国的《二十一条》。

12月12日悍然宣布实行帝制,改次年为洪宪元年。

他的倒行逆施,遭到全国人民的强烈反对,12月25日,蔡锷在云南发动“护国运动”,武装讨袁,全国各地纷纷响应。

袁世凯被迫于1916年3月22日宣布取消帝制,仍然称大总统。

6月6日,在全国人民的讨伐声中死去。

李鸿章传李鸿章是晚清重臣,与曾国藩、张之洞、左宗棠并称中兴四大名臣。

他在早年创建了淮军、参与了对太平天国及捻军的血腥镇压,一段时间内维护了清王朝即将崩溃的统治。

他也因此成为了地方重臣,出任直隶总督和北洋通商大臣等要职,筹办洋务、并且手握兵权。

在政治上,他是洋务运动的主要领导人之一,以“师夷长技以制夷”为指导,发起了一场意在维护清王朝统治的工业运动,创办了江南制造总局等洋务企业,发展出了中国现代工业的雏形;他忍辱负重,周旋于世界外交舞台直至死去,为中国的自强建设赢得尽可能多的和平时间,尽自己最大努力,在那个论势不论理的年代争取着中国的利益,这也无疑是困难的。

他一生以外交能手自负,处理过许多重大的对外交涉,也签订过很多丧权辱国的条约。

在当时内忧外患的形势下,李鸿章也深切意识到,列强的威胁来自海上。

因此,从十九世纪七十年代起,他开始提出“海防论”,积极倡议建立近代化海军。

并以他为首建立了几支海军,其中北洋水师是亚洲最强大的海上力量,使邻国望而生畏。

在经济上,他具有早起现代化意识,克服了传统的“小人喻于利”观念之下知识分子毒蛇猛兽般的批判,提出了求富的口号,建立了轮船招商局和开平煤矿,而这些实业对中国也起到了举足轻重的作用,诱发了民族资本主义的产生。

他致力于国民经济的建设和发展,对经济的研究有独特的心得和认识,虽然经济思想上不是很完善,甚至有很大局限性,但却开一时之风气,在当时的官僚中具有极大的进步性。

在思想文化领域,他是拥护“中体西用”的代表,具有进步性,较之“全盘西化”和“闭关自守”都更符合当时的客观实际。

但他也是封建王朝忠贞不二的卫道士,虽然引进了科学技术,企图力挽狂澜于乱世,但也只停留在了器物革新的表面上,根本没有触及封建社会本质的痼疾,只能为“破屋子”修修补补。

全其功过并结合十九世纪中后期的历史环境下的中国,他的一生是功过参半的。

他力图维护国家利益,洋务图强,是其进步表现;对于不平等条约的签订,他曾据理力争,周旋于外交舞台,然而无奈国家羸弱,不得不接受屈辱的要求。

革命的先行者孙中山弃医从政图谋救国1.弃医从政医术救人所济①有限,其他慈善事业亦然。

若夫最大权力者,无如政治。

政治之势力,可为大善,亦能为大善。

吾国人民之艰苦,皆不良之政治为之。

若救国救人,非锄去恶劣政府不可。

──陈少白《兴中会革命史要》②【解读】1883年爆发的中法战争,清政府不败而败,法国不胜而胜,暴露了清政府的腐败,进一步加剧了民族危机,激起了声势浩大的人民爱国运动,推动了当时日趋激烈的维新思潮。

孙中山认为“中国人已经有相当的觉悟”,更加认真考察和剖析日益腐败的清朝政府,认为只有推翻满清才能挽救民族危亡。

孙中山曾向友人表示:“余自乙酉中法战后,始有志于革命。

”这也促使孙中山从“医人”转变为“医国”之路。

材料显示:①孙中山已经从时局中抓住了变革中国社会的关键,看出改革政治才是救国救人之根本途径。

②他对清政府已非常失望,有推翻清政府的革命趋向。

③体现了他投身政治和报国救民之决心。

【注释】①济:对困难的人给予帮助。

②陈少白:原名闻韶,后改名白,字少白,号夔石,广东新会人。

1905年任中国同盟会香港分会会长。

《兴中会革命史要》是陈少白于1929年完成的,主要记述了兴中会的革命历程。

2.《上李鸿章书》当今风气日开,四方毕集,正值国家励精图治之时,朝廷勤求政理之日,每欲以管见①所知,指陈时事,上诸当道,以备刍荛②之采……人尽其才,地尽其利,物尽其用,货畅其流,是治国之大本。

……只仿行西法,以筹自强,而不急于此四者,徒惟坚船利炮之是务,是舍本而图末。

……然后修我政理,宏我规模,治我军事,保我藩邦。

……伏维我中堂佐治③以来,无利不兴,无弊不革,艰巨险阻犹所不辞。

如筹海军、铁路之难尚毅然而成之,况于农桑之大政,为生民命脉之所关,且无行之之难,又有行之之人,岂尚有不为者乎?用敢不辞冒昧,侃侃而谈,为生民请命,伏祈择施行,天下幸甚。

──《孙中山全集》④第一卷【解读】《上李鸿章书》是孙中山于1894年1月所写,先后经陈少白和上海格致书院院长王韬等作文字上润色。

李鸿章传(梁启超著)天下惟庸人无咎无誉。

举天下人而恶之,斯可谓非常之奸雄矣乎。

举天下人而誉之,斯可谓非常之豪杰矣乎。

虽然,天下人云者,常人居其千百,而非常人不得其一,以常人而论非常人,乌见其可?故誉满天下,未必不为乡愿;谤满天下,未必不为伟人。

语曰:盖棺论定。

吾见有盖棺后数十年数百年,而论犹未定者矣。

各是其所是,非其所非,论人者将乌从而鉴之。

曰:有人于此,誉之者千万,而毁之者亦千万;誉之者达其极点,毁之者亦达其极点;今之所毁,适足与前之所誉相消,他之所誉,亦足与此之所毁相偿;若此者何如人乎?曰是可谓非常人矣。

其为非常之奸雄与为非常之豪杰姑勿论,而要之其位置行事,必非能够寻常庸人之眼之舌所得烛照而雌黄之者也。

知此义者能够读我之“李鸿章”。

吾敬李鸿章之才,吾惜李鸿章之识,吾悲李鸿章之遇。

李之历聘欧洲也,至德见前宰相俾斯麦,叩之曰:“为大臣者,欲为国家有所尽力。

而满廷意见,与己不合,群掣其肘,于此而欲行厥志,其道何由?”俾斯麦应之曰:“首在得君。

得君既专,何事不可为?”李鸿章曰:“譬有人于此,其君无论何人之言皆听之,居枢要侍近习者,常假威福,挟持大局。

若处此者当如之何?”俾斯麦良久曰:“苟为大臣,以至诚忧国,度未有不能格君心者,惟与妇人孺子共事,则无如何矣。

”(注:此语据西报译出,寻常华文所登于星轺日记者,因有所忌讳不敢译录也。

)李默然云。

呜呼!吾观于此,而知李鸿章胸中块垒,牢骚郁抑,有非旁观人所能喻者。

吾之所以责李者在此,吾之所以恕李者亦在此。

自李鸿章之名出现于世界以来,五洲万国人士,几于见有李鸿章,不见有中国。

一言蔽之,则以李鸿章为中国独一无二之代表人也。

夫以甲国人而论乙国事,其必不能得其真相,固无待言,然要之李鸿章为中国近四十年第一流紧要人物。

读中国近世史者,势不得不曰李鸿章,而读李鸿章传者,亦势不得不手中国近世史,此有识者所同认也。

故吾今此书,虽名之为“同光以来大事记”可也。

不宁惟是。

凡一国今日之现象,必与其国前此之历史相对应,故前史者现象之原因,而现象者前史之结果也。

课文注释:李鸿章

李鸿章(1823—1901)清末安徽合肥人,字少荃。

道光进士,授编修。

1853年(咸丰三年)在籍办团练抵抗太平军。

后投曾国藩,被曾保荐编练淮军。

次年在上海和太平军作战,升任江苏巡抚,与戈登所部“常胜军”先后陷苏州、常州。

1865年署两江总督。

次年取代曾国藩任钦差大臣,督军务,后任直隶总督兼北洋通商大臣达二十余年,掌管外交、军事、经济大权,成为洋务派首领。

从19世纪60年代开始,开办近代军事工业,标榜“自强求富”,先后设立江南制造局、轮船招商局、开平矿务局、天津电报局、上海织布局等企业,并利用海关税收购买军火和军舰,扩充淮军势力。

1885年(光绪十一年)在中法战争中,与法国签订《中法新约》,从此法国侵略势力伸入云南和广西;同年,海军衙门成立,任会办。

1888年建成北洋海军。

1894年中日甲午战争爆发,他避战求和,招致战争失败和北洋海军的覆没,签订《马关条约》,进一步加深了中国的半殖民地化和民族危机。

1896年接受沙俄贿赂,签订《中俄密约》出卖主权,允许俄国在中国东北修筑铁路等。

1900年八国联军侵占北京时,参与帝国主义策划的东南互保。

后被任命为全权大臣,与庆亲王奕劻代表清政府签订《辛丑条约》。

著有《李文忠公全集》。