第四纪冰川资料

- 格式:ppt

- 大小:386.00 KB

- 文档页数:9

阿尔卑斯第四纪冰川研究历史第四纪冰川是指存在于地球上的最近一次冰期,也称为第四纪冰期。

阿尔卑斯山脉位于欧洲中部,是研究第四纪冰川的重要地区之一。

阿尔卑斯第四纪冰川研究历史可以追溯到19世纪,当时的地质学家开始对该地区的冰川进行观察和研究。

最早的阿尔卑斯第四纪冰川研究可以追溯到瑞士地质学家路易·阿格纽(Louis Agassiz)的工作。

他在19世纪40年代到50年代期间对阿尔卑斯山脉进行了广泛的地质调查,发现了大量的冰川遗迹和岩石堆积物,从而推断出该地区曾经存在过巨大的冰川。

他提出了冰川运动的理论,并将其应用于解释阿尔卑斯山脉的地貌特征。

随着科学技术的进步,对阿尔卑斯第四纪冰川的研究逐渐深入。

20世纪初,地质学家开始使用更先进的仪器和方法,包括地震勘探、卫星遥感和冰芯钻探等技术,来研究冰川的形成和演化过程。

在阿尔卑斯第四纪冰川研究中,冰川地貌是一个重要的研究方向。

冰川地貌是指冰川运动和冰川融化所形成的地貌特征,包括冰川谷、冰碛、冰川湖等。

通过对这些地貌的观察和测量,科学家可以推断出冰川的历史演变过程。

另一个重要的研究方向是冰川沉积物的分析。

冰川沉积物是指冰川在运动过程中携带的岩石碎屑和土壤,它们在冰川融化后沉积在地表上。

通过对这些沉积物的分析,科学家可以了解冰川运动的速度、方向和规模。

近年来,随着全球气候变暖的加剧,阿尔卑斯第四纪冰川的研究变得更加重要。

科学家通过对现代冰川的观测和监测,发现冰川正在迅速消退。

这些观测结果与历史记录和模拟模型所预测的情况一致。

冰川消退不仅对阿尔卑斯山脉的生态系统和水资源产生影响,还对全球气候变化产生重要影响。

为了更好地研究阿尔卑斯第四纪冰川,科学家还开展了冰川模拟实验和数值模拟研究。

通过模拟实验,科学家可以模拟冰川的运动和变化过程,并预测未来的冰川消退趋势。

数值模拟研究则利用计算机模型来模拟冰川的形成和演化过程,从而更好地理解冰川的运动规律。

总的来说,阿尔卑斯第四纪冰川研究历史可以追溯到19世纪,科学家通过观察、测量和实验来研究冰川的形成和演化过程。

【高中地理】中国第四纪冰川李四光在1921年即已在山西大同及河北太行山东麓发现了冰川漂砾,识别出冰川流动形成的擦痕。

30年代,他又在江西庐山发现冰川沉积物,在鄱阳湖边发现具冰川擦痕的羊背石;并在安徽黄山发现u形谷削壁上的擦痕,在该山后海发现具擦痕的漂砾。

在这些重大发现之后,李四光先后发表了《长江流域第四纪冰河期》、《安徽黄山第四纪冰川现象》等论文,并出版了专著《冰河期庐山》。

他提出庐山冰川可分为三个冰期,其中最古老的是发生在早更新世、规模最大的“鄱阳冰期”。

鄱阳湖岸边的绿色泥砾是重要的证据。

然后是“大沽冰川时代”,它属于早中更新世,以大沽山周围的赭石泥砾为代表。

较新的是“庐山冰川期”,属于中更新世晚期。

以庐山橙色泥砾为代表,规模大大缩小。

中华人民共和国成立后,有学者提出“大理冰期”晚于“庐山冰期”,属于晚更新世,以云南大理苍山冰碛为代表。

这样,第四纪就有了上述四个冰川期,这与德国彭克和布鲁克纳在20世纪初根据阿尔卑斯山第四纪冰川沉积物研究所提出的四个经典冰川期相对应。

李四光关于中国东部第四纪冰期的学说,早期就有合作者和支持者,这其中既有李捷等一批中国地质学家,也有外国的地质同行,如奥地利的费斯孟、前苏联的纳里夫金以及美国的米勒等,中国有没有第四纪冰川受到国际地学界的关注。

20世纪80年代初,中国现代冰川研究的先驱史亚峰质疑中国东部中低山区第四纪冰川的存在。

他们认为,庐山地区所谓的“冰桶”并非具有冰坎和冰桶底盘的地形,而是山坡块体运动和水蚀共同作用的结果;“U形谷”是指流水作用于斜谷或受软弱地层控制而形成的宽谷;“泥砾”是重力堆积、融冰泥石流和古泥石流的堆积。

进一步推断中国东部中低山区的第四纪温度、雪线和冰川堆积面积(AAR)面积(海拔3000米以下)不具备冰川发育的条件。

中国东部第四纪是否有冰川已成为一个悬而未决的问题。

目前,这种学术争论仍在继续。

但在中国西部,第四纪冰川的存在没有疑问。

著名地质学家黄汲清早在40年代初领导新疆石油地质调查时,就对天山南麓第四纪冰川沉积物进行了研究,发表了两篇论文,在文中他阐述了冰期存在的证据,并划分了三个冰期,分别以不同的冰碛石为代表。

课文注释:第四纪冰川

1921年李四光带领学生野外实习,在太行山东麓首次发现中国第四纪冰川,此后,在长江中下游、江西庐山、安徽黄山和华南其他地方,开展进一步调查,收集到更多冰川流行的证据,发表了一系列关于中国第四纪冰川的文章,其中《冰期之庐山》是其代表作之一。

经他根据调查的大量资料鉴定后,确定了鄱阳、大牯、庐山三次冰期和两次间冰期,后又提出鄱阳冰期之前还有更老的亚冰期存在。

1936年,李四光在黄山找到了冰磨条痕,发表了《安徽黄山之第四纪冰川》,至此,中国无第四纪冰川之谬论不攻自破。

中国第四纪冰川的确立,是我国第四纪地层学和气候学研究上的一个重要里程碑。

它在生产实践上对寻找地下水资源、砂金矿床、选定工程建设场址,不仅是有益的,而且是有成效的。

第四纪冰川第四纪冰川,也被称为冰河期或冰川期,是地球历史上最近的一个冰川时期。

它发生在距今大约250万年到1.1万年之间的时间段内,对地球的地貌和生态系统产生了深远的影响。

本文将以第四纪冰川为主题,探讨它的形成原因、对地球的影响以及冰川环境中的生物适应等方面。

第四纪冰川是由于地球气候变冷引起的。

几乎整个第四纪冰川时期都是在一个不稳定的气候环境下度过的,周期性的冰期和间冰期交替出现。

这些冰期是由于地球轨道的变化,导致太阳辐射分布发生变化而引起的。

我们所处的冰川时期是一个间冰期,即位于冰川时期之间的相对较暖的时期。

冰川是形成在高纬度地区或高山地区的巨大冰层。

其主要形成于极地地区和高山区域,但也可能出现在其他地方,如北美洲和欧洲北部。

冰川的形成主要是通过降雪的积累和压实而成。

当积雪经过多年的累积,逐渐堆积成厚厚的冰层。

巨大的重量使冰层向下移动,从而形成了冰川。

冰川具有雄伟壮丽的景观,同时也对周围的环境产生深远的影响。

首先,冰川的移动会改变地质形态。

冰川的冰层移动会侵蚀和改造地表地貌。

事实上,冰川是地球上最早的地质剥蚀力量之一。

冰川会利用其庞大的质量和冰层内的冰屑来破坏和改变地貌。

在冰川退缩时,由于冰川磨蚀而形成的山谷和冰川舌将成为地质遗迹留存下来。

其次,冰川时期会对气候和生态系统产生深远影响。

冰川的形成导致水分蓄积在冰层中,从而降低海平面。

此外,冰川还能够改变大气循环,导致气温下降。

这种气候变化对于许多生物来说是具有挑战性的,因为它们需要适应寒冷和干燥的环境。

生物在冰川环境中适应的方式多种多样。

一些动物选择冬眠以度过严寒的冰川时期。

它们通过减缓新陈代谢和降低体温来降低对能源的需求。

其他动物则选择迁徙,寻找更适宜的生存环境。

对于植物来说,一些能够抵御寒冷的植物会在冰川退缩后重新生长,而其他植物可能会选择根系在地下,以保护自己免受寒冷环境的侵害。

冰川期也对人类社会产生了巨大的影响。

在古代,冰川期会导致种植和放牧的困难,可能会导致人类的迁徙。

中国第四纪冰川概述城环学院xxx1 全球变化与第四纪冰川目前世界上现代冰川覆盖着陆地面积的11%,有1 500x104km2多被冰盖和山地冰川占据,比中国陆地国土面积还大50%.但是,在一万多年以前,全世界的冰川面积则达到3 800x104km2,北欧和北美大面积陆地被巨厚冰层覆盖,莫斯科、纽约和柏林这样的世界大城市所在的地方均被冰川覆盖,许多地方气温下降5~9℃,全世界的洋面下降120~140 m.中国由于地处中低纬地区,第四纪冰川影响范围有限,除了青藏高原等西部高山高原冰川曾有大幅度扩张外,东部地区真正的古冰川遗迹十分零星.但是,目前仅分布在东北兴安岭森林中的多年冻土在第四纪冰期中范围有很大扩张,直抵长城一线,华北则成为干草原,黄土沉积一直分布到南京一带,东海大陆架几乎全部露出水面,台湾与大陆相连.我们目前生活的全新世现代间冰期已延续了10 ka.根据极地冰芯记录,上次间冰期也仅只延续10 ka左右,是否是新的冰期将接踵而至,我们又该采取何种因应措施,这都是很大的问题. 20世纪70年代初,西欧北美连续几年冬天寒冷异常,暴风雪席卷欧美发达国家,人们惊呼新的冰河时期即将到来,在美国罗得岛大学还专门召开国际会议讨论这一问题.但是, 80年代的连续高温又使人们把目光注意到CO2等温室气体的增加造成“全球变暖”的问题上来,国际上为此启动了“全球变化”的研究.结果认为如果目前温室气体的排放不加以遏制, 21世纪50年代全球气温可能升高1~3℃,这种升温幅度十分惊人,因而引起世界各国政府首脑的高度关注,历次国际会议均成为讨论热点,终于达成京都世界气候变化框架协议.但是,美国总统布什拒不批准该议定书,引起许多国家的不满,而发展中国家如中国与印度等国也受到冲击,为了维护国家经济发展的重大利益,与发达国家在温室气体的排放上展开了尖锐斗争.这说明以气候变化为核心的全球变化问题完全不是一纯理论问题,而是一个与国家利益及人民生活紧密相关的问题.2 中国第四纪冰川发育与构造抬升基于深海氧同位素记录、冰筏沉积以及其他地球化学指标获得的各大洲冰川发育史差异很大.随着研究的不断深入,其名称也从最初的第四纪冰期逐渐变更为新生代冰期.尽管南极大陆冰川史尚未十分清楚,但学者大多接受早在第三纪中期,~34Ma前南极就开始发育冰盖.格陵兰岛南部在晚中新世开始有冰川活动,3.5~3Ma前冰川扩展到整个格陵兰岛形成冰盖.北欧斯堪的纳维亚与巴伦支海冰川发育时间在2.8~2.5Ma前,北美大陆冰川活动始于2.7Ma前.基于我国第四纪冰川研究的年代学资料,青藏高原及周边山地的第四纪冰川发育时间却晚的多,成了名副其实的第四纪冰川.青藏高原及周边山地的冰川发育条件要求不同于极地与高纬度地区.对于极地与高纬度地区,冰川发育对高度基本没有要求,只要达到冰川发育所需的温度与降水组合即可.但对于地处中低纬度的青藏高原及周边山地,冰川发育却需要气候、地势与地形等的有机组合.早在20世纪60年代,我国学者对希夏邦马峰地区与珠穆朗玛峰地区的第四纪冰川进行考察时就提出了山地构造抬升与冰川发育的关系,并认为希夏邦马峰冰期是喜马拉雅山地区。

第四纪冰期地球表面覆盖有大规模冰川的地质时期,称为冰期,又称为冰川时期。

两次冰期之间为相对温暖时期,称为间冰期。

地球历史上曾发生过多次冰期,最近一次是第四纪冰期。

第四纪冰期约从距今200万年前开始直到现在。

一、第四纪大冰期气候第四纪初期的冰期环境波及全球,中期达到最盛,所以晚新生代大冰期主要指第四纪冰期。

当时,北半球有三个主要大陆冰川中心,即斯堪的纳维亚冰川中心:冰川曾向低纬伸展到51°N左右;北美冰川中心:冰川曾向低纬伸展到38°N 左右;西伯利亚冰川中心:冰层分布于北极圈附近60°—70°N之间,有时可能伸展到50°N的贝加尔湖附近。

此外,在中、低纬的一些高山区还发育了山麓冰川或小冰帽。

而在这次大冰期中气候变动很大,冰川有很多次进退。

根据对阿尔卑斯山区第四纪山岳冰川的研究,确定第四纪大冰期中有5个亚冰期。

在中国也发现不少第四纪冰川的遗迹,定出4次亚冰期。

在亚冰期内,平均气温约比现代低8°—12°C。

在两个亚冰期之间的亚间冰期比现代气温高。

据研究,在距今1.8万年前为第四纪冰川最盛时期,一直到1.65万年前,冰川开始融化,大约在1万年前大理亚冰期消退,北半球个大陆的气候带分布和气候条间基本上形成为现代气候的特点。

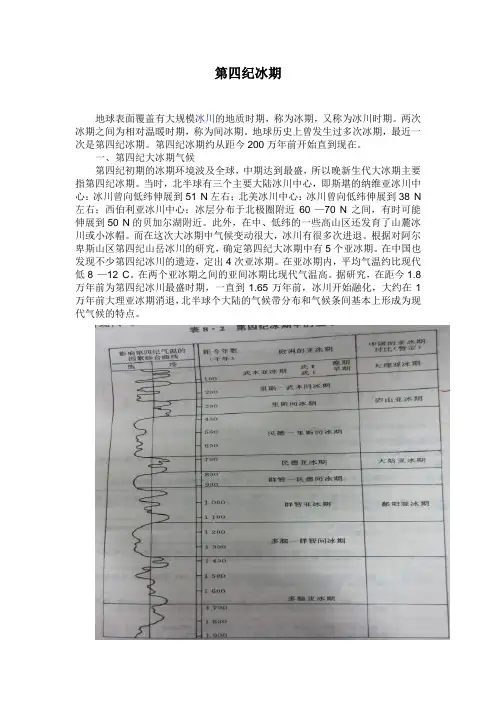

第四纪冰期的划分如下:二、世界的划分。

(1)阿尔卑斯山冰期划分第四纪冰期气候旋回的研究,最早开始于阿尔卑斯山。

1909年,A.Penck 和Bruckner研究阿尔卑斯山麓地貌和堆积物时,首先创立了4次冰期3次间冰期的论点。

其中冰期自老到新为:群智、民德、里斯和玉木。

在4个冰期之间和3个间冰期,分别为群智—民德、民德—里斯、里斯——玉木。

当时划分冰期、间冰期的主要依据,就是分布在阿尔卑斯山麓的4种不同的地貌类型及4种不同特征的沉积物。

其中群智冰期是与覆盖在古老夷平面上的老砾石层相对应;而民德、里斯和玉木等冰期,分别与老砾石层之上或洼地的新砾石层、高阶地上红、黄色砂砾层与低阶地上灰色沙砾层相对应。

第四节第四纪冰川一、古冰川活动证据的确定在地质历史上,随着世界气候的巨大波动。

曾发生过多次全球性的冰川作用。

在冰期时,冰川大规模地增长与扩展;而在间冰期时,冰川则发生大规模的退缩或消亡。

现在发现在前寒武纪、石炭纪、二叠纪和第四纪的地层中,存在着冰川的遗迹。

其中第四纪冰川作用直接影响了现代地貌的发育。

自新近纪中新世以后,全球气候由温暖转为寒冷,南极洲和格林兰岛开始出现冰川。

由于第四纪气温继续下降,导致了全球性大冰期的来临,全世界发育了多次大规模巨大的冰川作用。

冰期时的平均气温比目前下降达5℃以上,最大冰期时,世界大陆近1/3面积为冰川所覆盖。

第四纪冰川作用造成了丰富的地貌形态和沉积物,这正是恢复各地古冰川活动的有力证据。

自第四纪以来,全球不少地区曾经历了多次冰期和间冰期。

但由于古冰川作用遗迹往往受到后期外营力作用的改造与破坏,使原来的地貌形态和沉积物分布特征受到不同程度的变化,甚至面目全非,因而在考证古冰川活动证据时,必须避免仅凭少数孤立的形态或物质标志就得出概括的结论;而要重视冰蚀、冰水和冰原地貌、沉积之间的配套和先关分析。

二、冰期的划分第四纪是一个气候剧变的世道,全世界经历了多次寒暖交替,相应地出现了冰期与间冰期的交替演化。

在一个冰期里,有事还可以分出若干冰进阶段或冰退阶段。

从地貌学角度而言,冰期的划分,主要根据冰川地貌和堆积物特征的分析,一般采用以下方法。

(1)冰碛物的岩性组合和风化程度不同冰期冰碛物的颜色/结构和风化程度颇有差异.较老冰碛物经受了间冰期的湿热化过程,颜色较暗,胶结较好,其表层常具有一定的成土化。

漂砾风化深,有很厚的风化晕,甚至完全风化呈粉末状;而新冰碛往往没有成熟的土壤层。

冰碛物中的风化次生矿物含量,新、老冰碛物亦明显不同。

(2)间冰期沉积不同冰期的冰碛物之间,经常夹有河流砾石层、冰湖沉积或古土壤层等间冰期物质。

它们之间呈互相切割或掩埋关系。

在间冰期湿热环境的影响下,土层中常可以形成高岭土白条和铁锰质薄膜或结核,有时含温暖环境的动植物埋葬群。

漫话世界冰川(6)胡经国九、第四纪地质概述1、第四纪划分标志1948年,第十八届国际地质大会确定,以地球上真马、真牛、真象的出现作为划分第四纪更新世的标志。

陆相地层以意大利北部维拉弗朗层,海相地层以意大利南部的卡拉布里层的底界,作为更新世的开始。

在中国,以相当于维拉弗朗层的泥河湾层作为早更新世的标准地层。

其后,应用钾氢法测定了法国和非洲相当于维拉弗朗层的地层底界的绝对地质年龄约为180万年。

因此,许多学者认为,第四纪下限应为距今180万年。

1977年,国际第四纪会议建议,以意大利的弗利卡剖面作为第三纪上新世与第四纪更新世的分界,其绝对地质年龄约为距今170万年。

对中国黄土的研究表明,约在距今248万年前,黄土开始沉积,反映了气候和地质环境的明显变化,认为第四纪大约开始于距今248万。

还有学者认为,第四纪下限应定为距今330~350万年。

2、地层划分第四纪地层的划分,主要依据沉积物的岩性及地质年龄。

第四纪沉积物分布极广,除岩石裸露的陡峻山坡外,全球几乎到处被第四纪沉积物覆盖。

第四纪沉积物形成较晚,大多未胶结,保存比较完整。

第四纪沉积主要有:冰川沉积、河流沉积、湖相沉积、风成沉积、洞穴沉积和海相沉积等。

其次为:冰水沉积、残积、坡积、洪积、生物沉积和火山沉积等。

3、生物进化第四纪生物与第三纪相比,在分布和组成上都发生了明显变化。

哺乳动物与上新世比较有很大进化。

例如,欧洲及邻近的亚洲部分,现生的119个种中,只有6个在上新世生存过。

植物界的进化比较缓慢。

西北欧的植物约80%在第四纪开始时即已存在。

第四纪冰川期时,大陆冰盖向南扩展,动植物也随之向南迁移。

间冰期期间动植物向北迁移。

冰期和间冰期植被带的移动范围最大可达纬度30°。

在地层剖面中可以明显地看到,喜冷和喜暖动植物群的交替现象。

第四纪后期,大型陆生哺乳动物发生过大规模绝灭。

在北美,大型哺乳动物的属有70%绝灭;欧洲和非洲比例小得多。

这一大规模生物绝灭,发生于距今15000~9000年。

第四冰川纪作者:戚樱来源:《小学阅读指南(3-6年级版)》2010年第04期经过进一步的考察,他发现在长江流域有大量第四纪冰川活动的遗迹。

他的这一研究成果,震惊了全世界。

——《奇怪的大石头》“纪”不是常用的计算年代的单位——世纪。

地壳中不同年代的岩石形成的时间和先后顺序叫地质年代。

地质年代分期的第一级叫“代”,根据动植物进化的顺序分为:太古代、元古代、古生代、中生代和新生代。

“代”以下即地质年代分期的第二级——“纪”。

各“纪”延续的时间长短不一,如寒武纪延续八千万年,而距离我们最近的新生代第四纪开始于前250万年,持续时间也是250万年。

第四纪冰川即第四纪初期的冰川。

当时,地球大部分被冰雪覆盖 ,冰雪渐渐形成流动的冰川。

李四光先后在太行山、大同盆地、黄山、鄱阳湖等地发现冰川遗迹,为地质学研究做出一大贡献,也驳斥了外国科学家的谬论。

冰川的出现对全球气候和生物发展的影响很大,特别是第四纪冰川,直接作用于人类的生存环境,研究和确认第四纪冰川既有特殊的理论意义也有普遍的现实意义,因此一直吸引着人们为此付出不懈的努力。

第四纪冰川是距今200多万年的冰川遗迹,冰臼群是在重庆梁平县云龙镇龙溪河七里滩水电站水坝附近被发现。

该遗址位于水坝前干枯的河床中,在整幅巨大的岩石上有无数密密麻麻的石洞,石洞以椭圆形、圆形居多,大的直径3米左右、小的几厘米。

中国地质科学院地质研究所有关专家实地考察后认为,此次发现的冰臼群属于罕见的地质遗迹,是第四纪冰川运动的结果,距今已有约200万-300万年。

由中国第四纪冰川研究专家韩同林教授率领的考察队在浙江新昌县天姥山麓发现了我国最大的第四纪冰川石河遗迹——万马渡冰石河。

通过现场考察,韩同林等冰川研究专家在当地绵延3公里的万马渡河谷发现了大量冰川漂砾、冰碛垄等第四纪冰帽冰川遗迹,并根据分布在巨型冰川漂砾上的众多冰臼进一步确认,河谷中形如万马奔腾竞相争渡的大规模巨石阵,系距今约200万至300万年前的第四纪冰川时期由冰川漂移堆积物形成的冰石河遗迹。

中国第四纪冰川概述城环学院xxx1 全球变化与第四纪冰川目前世界上现代冰川覆盖着陆地面积的11%,有1 500x104km2多被冰盖和山地冰川占据,比中国陆地国土面积还大50%.但是,在一万多年以前,全世界的冰川面积则达到3 800x104km2,北欧和北美大面积陆地被巨厚冰层覆盖,莫斯科、纽约和柏林这样的世界大城市所在的地方均被冰川覆盖,许多地方气温下降5~9℃,全世界的洋面下降120~140 m.中国由于地处中低纬地区,第四纪冰川影响范围有限,除了青藏高原等西部高山高原冰川曾有大幅度扩张外,东部地区真正的古冰川遗迹十分零星.但是,目前仅分布在东北兴安岭森林中的多年冻土在第四纪冰期中范围有很大扩张,直抵长城一线,华北则成为干草原,黄土沉积一直分布到南京一带,东海大陆架几乎全部露出水面,台湾与大陆相连.我们目前生活的全新世现代间冰期已延续了10 ka.根据极地冰芯记录,上次间冰期也仅只延续10 ka左右,是否是新的冰期将接踵而至,我们又该采取何种因应措施,这都是很大的问题. 20世纪70年代初,西欧北美连续几年冬天寒冷异常,暴风雪席卷欧美发达国家,人们惊呼新的冰河时期即将到来,在美国罗得岛大学还专门召开国际会议讨论这一问题.但是, 80年代的连续高温又使人们把目光注意到CO2等温室气体的增加造成“全球变暖”的问题上来,国际上为此启动了“全球变化”的研究.结果认为如果目前温室气体的排放不加以遏制, 21世纪50年代全球气温可能升高1~3℃,这种升温幅度十分惊人,因而引起世界各国政府首脑的高度关注,历次国际会议均成为讨论热点,终于达成京都世界气候变化框架协议.但是,美国总统布什拒不批准该议定书,引起许多国家的不满,而发展中国家如中国与印度等国也受到冲击,为了维护国家经济发展的重大利益,与发达国家在温室气体的排放上展开了尖锐斗争.这说明以气候变化为核心的全球变化问题完全不是一纯理论问题,而是一个与国家利益及人民生活紧密相关的问题.2 中国第四纪冰川发育与构造抬升基于深海氧同位素记录、冰筏沉积以及其他地球化学指标获得的各大洲冰川发育史差异很大.随着研究的不断深入,其名称也从最初的第四纪冰期逐渐变更为新生代冰期.尽管南极大陆冰川史尚未十分清楚,但学者大多接受早在第三纪中期,~34Ma前南极就开始发育冰盖.格陵兰岛南部在晚中新世开始有冰川活动,3.5~3Ma前冰川扩展到整个格陵兰岛形成冰盖.北欧斯堪的纳维亚与巴伦支海冰川发育时间在2.8~2.5Ma前,北美大陆冰川活动始于2.7Ma前.基于我国第四纪冰川研究的年代学资料,青藏高原及周边山地的第四纪冰川发育时间却晚的多,成了名副其实的第四纪冰川.青藏高原及周边山地的冰川发育条件要求不同于极地与高纬度地区.对于极地与高纬度地区,冰川发育对高度基本没有要求,只要达到冰川发育所需的温度与降水组合即可.但对于地处中低纬度的青藏高原及周边山地,冰川发育却需要气候、地势与地形等的有机组合.早在20世纪60年代,我国学者对希夏邦马峰地区与珠穆朗玛峰地区的第四纪冰川进行考察时就提出了山地构造抬升与冰川发育的关系,并认为希夏邦马峰冰期是喜马拉雅山地区。

第四纪冰川大冰体。

由降落在雪线以上的大量积雪,在重力和巨大压力下形成,冰川从源头处得到大量的冰补给,而这些冰融化得很慢,冰川本身就发育得又宽又深,往下流到高温处,冰补给少了,冰川也愈来愈小,直到冰的融化量和上游的补给量互相抵消。

一般冰川为舌状,冰川面往往高低不平,有的地方有深的裂口,即冰隙。

冰川可分为大陆冰川和山岳冰川两大类。

第四纪时欧洲阿尔卑斯山山岳冰川至少有5次扩张。

在我国,据李四光研究,相应地出现了鄱阳、大姑、庐山与大理4个亚冰期。

现代冰川覆盖总面积约为1630万平方公里,占地球陆地总面积的11%。

我国的现代冰川主要分布于喜马拉雅山(北坡)、昆仑山、天山、祁连山和横断山脉的一些高峰区,总面积约57069平方公里。

冰川期,这是指地球气候酷寒,高纬度地方的广阔区域为大陆冰川所覆盖的时期。

最近的冰川期在更新世,据在欧洲和北美研究的结果,认为共有六次冰川期,五次间冰川期。

在日本根据分析冰斗地形发现有两次冰川期。

最显著的冰川期是在石炭纪-二迭纪,冰川的遗迹残留于冈瓦纳大陆。

除上述两大冰川期外,在欧洲和美洲还发现有前寒武纪、中生代和第三纪的冰川遗迹,但都不太显著。

地球自诞生后,气候也一直在变迁中。

地质年代中地球的气候是温暖和寒冷交替著出现。

在数十万年以上的极长周期气候中,有大冰川气候周期和冰川时代气候周期。

在震旦纪(大约六亿年前)以前地球上的气候,我们目前并不清楚。

从六亿年前前古生代震旦纪起一直到一万年前新生代的第四纪止,地球上的气候共经历了三次大冰川气候。

第一次是震旦纪大冰川期,距今约六亿年;第二次是古生代后期的石炭—二叠纪大冰川期,距今约2~3亿年;第三次是新生代第四纪大冰川期,距今约200万年。

这三大冰川期气候的时间周期尺度大约是千万年至亿年左右。

在第四纪大冰川期气候中,目前我们已经确知其间气候仍是寒冷与温暖交替出现。

这段时间世界各地的冰川进退次数并不一致,不过大多数的学者都同意:第四纪北半球大部有四次冰期、三个间冰期和一个冰后期;在北欧则有五次冰期、四次间冰期和一个冰后期。

庐山第四纪冰川庐山第四纪冰川,在两三百万年前的第四纪冰期,周天寒彻,当时的气温比现在低3℃~7℃,巨大的冰川一路推进,山谷被硬生生割开,直径数十米的巨石随着冰川的搬运而翻山越岭。

李四光先生提出的作为冰碛物的泥砾混杂堆实际上是泥石流堆积,上世纪80年代施雅风与学术界几位同仁一道,明确对李四光先生的结论进行了质疑。

1 概述庐山第四纪冰川,在两三百万年前的第四纪冰期,周天寒彻,当时的气温比现在低3℃~7℃,巨大的冰川一路推进,山谷被硬生生割开,直径数十米的巨石随着冰川的搬运而翻山越岭。

1933年李四光先生发表《扬子江流域之第四纪冰期》,正式宣称在庐山发现了第四纪冰川遗迹,至1937年写成《庐山之冰期》。

凭借李四光先生的学术声望和社会地位,庐山第四纪冰川学说为许多研究者所拥护。

此后全国又有许多地方发现第四纪冰川遗迹的报道,据统计到上个世纪末,这样的地方一共有120多处。

上世纪80年代施雅风与学术界几位同仁一道,明确对李四光先生的结论进行了质疑,进一步明确指出,李四光先生提出的作为冰碛物的泥砾混杂堆实际上是泥石流堆积。

2 学术证据1、上世纪80年代施雅风与学术界几位同仁一道,明确对李四光先生的结论进行了质疑,并引起了对这个问题的长期争论。

在近日发表的上述论文中,施雅风进一步明确指出,李四光先生提出的作为冰碛物的泥砾混杂堆实际上是泥石流堆积。

2、庐山牯岭海拔1165米,从现代气候记录推测,7月气温必须下降20摄氏度,处此高度的庐山才具备积雪成冰的条件,而事实上,长江中下游地区在任一冰期均未降温达如此大的幅度,从而判断地处中纬度的庐山形成第四纪冰川绝无可能。

3、从砾石组成、砾径变化、沉积结构、擦痕等各种沉积物特征来分析,庐山较广泛分布的泥砾堆积均是因泥石流而非冰川所成。

4、包围砾石的网纹红土与孢粉(即植物的花粉)组成表明,沉积时期的暖温带-亚热带湿热环境,而并非寒冷冰川环境。

5、借助何培元先生古地磁测年法推算古温度,可推断李四光先生所定“庐山冰期”、“大姑冰期”、“鄱阳冰期”及何培元先生所定的大排冰期,恰恰在时间上相当于中国西部和北半球的间冰期时段,排除了具有积雪成冰川的可能性。

漫话地球冰期(2)胡经国六、第四纪大冰期㈠、第四纪大冰期概述大约在人类刚出现在地球上的200万年前,地质史上第四纪大冰期同时揭开序幕。

全球各地气温开始下降;北半球中纬度地区的欧洲、北美洲和格陵兰都被从北极一路延伸过来的大冰盖所复盖。

在这段期间,欧洲共出现了5次冰期;而北美洲及中国大陆则分别出现了4次冰期。

至于中国台湾,目前只确定雪山地区在大约7~1万年前的第四纪更新世晚期,曾经出现过冰川,学者们将其称之为“雪山冰期”。

著名的第四纪大冰期从大约250万年前开始,并且一直持续至今。

地球人类现在就生活在第四纪大冰期里。

在第四纪大冰期之初,冰川覆盖了整个北半球。

如前所述,现代地球处于第四纪大冰期(主要是第四纪更新世大冰期)。

其间,50万年来出现了5次冰期。

每次冰期平均持续7万多年;而每次间冰期则平均持续2万多年。

目前,地球正处于大约从1.2万年前开始的间冰期,这也是第四纪全新世的开始。

㈡、第四纪大冰期划分1、世界的划分⑴、概述①、世界各地的划分1901~1909年,德国A.彭克和E.布吕克纳陆续发表《冰川时期的阿尔卑斯山》(3卷)。

该书作者根据欧洲阿尔卑斯山北麓多瑙河上游几级砂砾阶地的发育,提出该山区有4次冰期和3次间冰期,由老到新分别命名为:古萨(Günz)、民德(Mindel)、里斯(Riss)和沃姆(Würm)冰期;以及古萨-民德、民德-里斯和里斯-沃姆间冰期。

后来,B.艾伯尔和I.谢弗又补充了较老的多瑙(Donau)冰期和更老的拜伯(Biber)冰期。

几十年来,阿尔卑斯冰期系统广为流传,为世界许多地区所采用,并且作为典型冰期模式与世界各地进行对比研究。

20世纪20年代,一些学者根据北欧斯堪的纳维亚冰盖边缘活动位置,将丹麦、荷兰、德国北部和波兰的冰期系列划分出4次冰期和3次间冰期,由老到新为:艾尔斯特(Elster)、萨勒(Saale)、瓦什(Warthe)、维塞尔(Weichsel)冰期,以及克罗默(Cromer)、霍尔斯坦(Holstein)和埃姆(Eem)间冰期。

第四纪冰川第四纪冰川是地球历史上发生在大约2500万年前至今的一个冰期,也是地球上最近一次的大规模冰川时期。

它的影响范围广泛,不仅改变了地貌,还对气候、生态系统和人类社会产生了深远的影响。

本文将从第四纪冰川的形成原因、地貌变化、气候影响以及对人类的作用等方面进行探讨。

第四纪冰川的形成原因可以追溯到全球气候的变化。

据科学家的研究,第四纪冰川时期主要是由于地球轨道参数的变化引起的。

这些参数包括地球与太阳之间的距离、地球自转轴的倾斜角度等。

这些参数的变化导致了地球上的气候变化,进而影响了冰川的形成与消退。

第四纪冰川对地球地貌产生了巨大的影响。

冰川的运动能够侵蚀岩石,形成各种地貌特征,如冰碛、冰碛湖、U型谷等。

在冰川融化过程中,它所携带的石块、砾石和泥沙堆积在一起,形成了冰碛。

冰碛湖是指冰川融化后形成的湖泊,它们通常位于冰川前缘。

而U型谷是冰川侵蚀形成的一种独特地貌,呈现出宽而深的U形谷地。

第四纪冰川的存在和变化对气候产生了重要的影响。

冰川时期的气候是相对寒冷和干燥的,而冰川融化后的气候则相对温暖而湿润。

冰川的形成和消退对全球气候系统产生了重要的反馈作用。

其过程中释放的大量淡水会改变海洋环流和气候分布,进而对全球气候产生深远影响。

此外,冰川的存在还会降低地表温度,改变降水分布,形成特殊的气候环境。

第四纪冰川对人类社会也产生了重要影响。

冰川和依赖冰川带来的淡水资源对人类的生存和发展起到了至关重要的作用。

许多地区的冰川融化提供了大量的淡水资源,为农业和工业用水提供了保障。

此外,冰川融水还参与了地球的水循环,维持着水资源的平衡。

然而,随着全球气候的变暖,冰川融化速度加快,造成了淡水资源的流失和水资源短缺的问题。

此外,冰川也给旅游业带来了巨大的经济效益。

许多地区的冰川景观吸引了大量的旅游者,推动了当地旅游产业的发展。

然而,冰川融化的加速,使得这些冰川景观面临着消失的风险,这对当地经济和旅游业产生了不可忽视的影响。