冰川地貌

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:4

冰川地貌的形成与发展过程解析冰川地貌是由冰川运动和侵蚀造成的地貌特征,它是冰川作用的重要结果。

冰川是指由积雪堆积形成的巨大冰体,随着时间的推移,冰川会发生移动和侵蚀,从而形成独特而壮美的地貌景观。

本文将对冰川地貌的形成与发展过程进行解析。

一、冰川形成的条件冰川的形成需要具备以下几个条件:第一,雪线高度较低,积雪量超过融雪量;第二,地表坡度较大,有足够的斜度让积雪向下滑动;第三,气温低,冰的形成和积存条件得到满足。

当这些条件同时存在时,冰川便得以形成。

二、冰川运动的形式冰川运动主要分为两种形式:滑动运动和旋回运动。

滑动运动是指冰川整体沿山谷向下滑动的过程,而旋回运动则是指冰川上部与下部流动速度不同,导致冰川整体发生扭曲和旋转的过程。

这两种运动形式交替进行,共同推动冰川向前移动。

三、冰川侵蚀的过程冰川侵蚀主要包括冰碛作用和冰川磨蚀作用。

冰碛作用是指冰川停止运动后,通过冰碛物的堆积来改变地貌的过程。

冰川磨蚀作用则是指冰川运动时所带来的磨蚀作用,具体分为冰磨蚀和冰碾蚀两种形式。

冰磨蚀是指冰川摩擦磨蚀地表的过程,使地表呈现出光滑的痕迹;而冰碾蚀是指冰川底部所携带的岩屑,通过碾磨和切割地表的过程,形成各种不同类型的地貌。

四、冰川地貌的类型冰川地貌主要包括冰碛地貌、冰川河谷地貌和冰川湖泊地貌。

冰川河谷地貌是指冰川形成的山谷地区,通过冰川的侵蚀和排泄作用形成的地貌特征,如深谷、悬崖等。

冰川湖泊地貌是指冰川侵蚀后所形成的湖泊,如喀斯特湖、冰碛湖等。

冰碛地貌是指冰川停止运动后,冰碛物堆积形成的地貌特征,如冰碛丘、冰碛坡等。

五、冰川退缩的影响随着全球气候的变暖,冰川退缩成为了一个普遍现象。

冰川退缩将会对环境和人类产生重要的影响。

首先,冰川融化会导致海平面上升,威胁到沿海地区的居民和生态系统。

其次,冰川退缩会导致水资源减少,影响到灌溉、发电和供水等生产生活活动。

此外,冰川退缩还会破坏冰川地貌景观,损失珍贵的自然资源。

总结:冰川地貌的形成与发展是一个复杂而漫长的过程,它受到多种因素的影响,包括气候、地形和地质条件等。

冰川与冻土地貌冰川与冻土是地球上重要的自然地貌现象,它们对于地球表面的形成和变化起着至关重要的作用。

本文将探讨冰川与冻土地貌的形成原因、特征及其对环境的影响。

一、冰川地貌冰川是由厚厚的冰雪层覆盖而成的地貌特征,其形成与温度、降水等多种因素有关。

冰川地貌主要分为山地冰川和冰原冰川两种类型。

1. 山地冰川山地冰川位于高山地区,受到地形的限制,形成的冰川呈现出壮丽的峡谷和冰川舌。

冰川的形成主要依靠积雪的堆积和气温的变化。

在冷雪季节,冰川融化的速度减慢,积雪会逐渐堆积成冰川,而在暖和的季节,融化的冰川会形成冰川舌。

2. 冰原冰川冰原冰川分布在高纬度的地区,由多年累积的积雪形成。

它们的面积巨大,对地表地貌的改变也非常显著。

冰原冰川表面呈现出光滑平坦的特征,其下方则形成了复杂的冰川融水通道和冰川蚀积地貌。

二、冻土地貌冻土地貌是位于高寒地区的一种地貌类型,主要由冻土的分布和特征所决定。

冻土受到气温和湿度的影响,可以分为两种类型:永久冻土和季节冻土。

1. 永久冻土永久冻土分布在极地和高山地区,地下冻结层的厚度很大,一般在2米以上。

它对于土壤和地表水分的循环起着重要的控制作用。

在永久冻土环境下,土壤的活动性受到限制,植物的生长也受到影响。

2. 季节冻土季节冻土分布在温带和亚寒带地区,地下冻结层的厚度一般较小,会在冬季的低温时期出现,夏季则会逐渐融化。

季节冻土的变化对于生态系统的稳定性和土地利用具有重要意义。

三、冰川与冻土地貌的影响冰川和冻土地貌的变化对于环境和人类活动都有着重要的影响。

1. 环境影响冰川融化和冻土变暖会导致水资源供应不稳定,容易引发洪水、泥石流等自然灾害。

此外,冰川融化还会加剧全球气温上升的速度,进一步加剧气候变化的问题。

2. 人类活动影响冰川和冻土地貌对人类的居住和经济活动有着重要的影响。

高山地区的冰川是重要的淡水资源,为河流的形成和农业灌溉提供了水源。

此外,冰川景观也吸引大量的旅游者,成为当地经济的重要支柱。

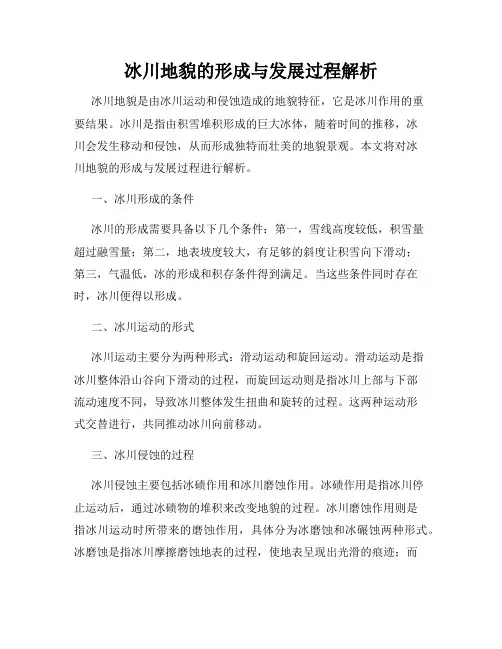

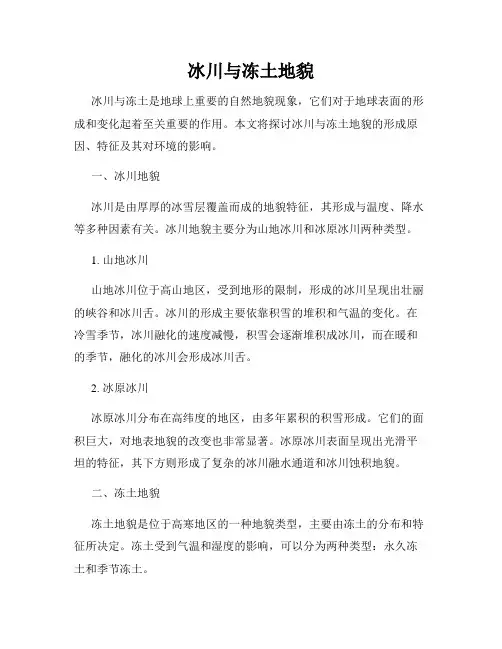

冰川地貌(glacial landform)冰川或称冰河是指大量冰块堆积形成如同河川般的地理景观。

在终年冰封的高山或两极地区,多年的积雪经重力或冰河之间的压力,沿斜坡向下滑形成冰川。

受重力作用而移动的冰河称为山岳冰河或谷冰河,而受冰河之间的压力作用而移动的则称为大陆冰河或冰帽。

两极地区的冰川又名大陆冰川,覆盖范围较广,是冰河时期遗留下来的。

冰川地貌按成因分为侵蚀地貌和堆积地貌两类。

现代冰川作用区的冰体部分按形态分为:①大陆冰盖。

面积>50000公里的陆地冰体,如南极冰盖和格陵兰冰盖;②冰帽。

数千公里至50000公里的陆地冰体,规模巨大的山麓冰川和平顶冰川都可发育为冰帽;③山地冰川。

又分为冰斗冰川、悬冰川、谷冰川、平顶冰川和山麓冰川等。

冰川消融可形成冰面河流、冰塔林和表碛丘陵等冰川融蚀地貌。

冰川侵蚀地貌一般分布于冰川上游,即雪线以上位置,形态类型有角峰、刃脊、冰斗、冰坎、冰川槽谷及羊背石、冰川刻槽等磨蚀地貌。

冰川(包括冰水)沉积地貌分布于冰川下游,形态类型包括终碛垅、侧碛垅、冰碛丘陵、冰碛台地、底碛丘陵和底碛平原、鼓丘与漂砾扇,以及由冰水沉积物组成的冰砾阜、蛇形丘、冰水阶地台地和冰水扇等。

大陆冰盖和山地冰川的地貌组合有较大差异。

前者冰体从中心向四周流动,以冰盖前缘广泛发育冰碛(尤其是终碛)、冰水堆积地貌和大面积的冰蚀凹地为特征,没有侧碛垅,只有在孤立的冰原岛山地区才出现冰蚀地貌。

山地冰川受地形限制,与周围基岩接触面大,造成的冰蚀地貌类型众多。

此外,山地冰川地貌的分带性也比大陆冰盖和冰帽的地貌分带性强,有明显的垂直分带和水平分带。

在冰川纵剖面上,从山体中心到冰川外围,依次为角峰——冰斗——冰坎——羊背石——磨光面——底碛平原或丘陵——终碛垅——冰水扇;在横剖面上,从高到低依次为刃脊——槽谷肩——冰蚀崖——侧碛垅——冰床(底碛平原或丘陵)。

山地冰川地貌的发育程度与气候条件、原始地形和新构造运动有关。

在海洋性气候条件下,山地新构造强烈,地形陡峻,则冰蚀作用强盛,冰蚀地貌和冰碛地貌较发育,但因冰期后流水作用较强,破坏较严重;在大陆性气候条件下,地形较和缓,则冰蚀地貌和冰碛地貌发育较差,但后期流水侵蚀弱,冰川地貌易于保存。

冰川地貌的类型冰川地貌是由冰川形成的地理环境,由复杂的地貌组成,包括广泛的地形、地表和地下特征。

冰川地貌的类型可以根据冰川的形成过程、类型和地形的性质来分类。

首先,根据冰川的形成过程,冰川地貌可以分为冰河滑动地貌和风化冰川地貌。

冰河滑动地貌是由大量冰河流失的冰川形成的,它是冰川的主要地貌类型,其地形多样,特别是在经历了多年的冰川滑动以后,其景观更加丰富多彩。

风化冰川地貌是由陆地上的沙尘和水雾等自然因素形成的,有时还受到人类活动的影响。

它们的特点是大面积的磨损和冰碛,以及林业和湿地的发展。

其次,根据冰川的类型,冰川地貌可以分为海冰地貌、冰芯地貌和冰盖地貌。

海冰地貌是以海冰为基础形成的地貌,它们的公共特征是底部比较扁平,表面往往是多种形态的海冰,如浮冰碎片、浮冰覆盖层、浮冰流及其他复杂的冰川结构。

冰芯地貌是在海冰地貌中形成的,它们由大量晶体冰芯组成,表层较为平整,冰芯分布大多是分布均匀而致密的。

冰盖地貌是指因地表温度下降而形成的冰层覆盖,它们最常见的特征是多种地形,如冰湖、冰河、冰斗、冰碛等,形成的地貌具有明显的多层次结构,其景观因此而极其壮观。

最后,根据冰川地形的属性,可以将冰川地貌分为退化冰川地貌、发育冰川地貌和冰蚀冰川地貌。

退化冰川地貌是指地形较为平坦,冰川残余物清晰可见的地貌,通常包括冰湖、冰河沟、悬崖、半岛等,它们的特点是冰苔、冰晶、冰坝、冰碛等海拔比较高的地形特征,可以承受冰川形成的影响。

发育冰川地貌是指通过滑动和覆盖造成的冰川地貌,它们的特点是地形多样,表面覆盖有很多的悬崖、沟壑、小山脉等,它们的景观也相当丰富多彩。

冰蚀冰川地貌是指地表被冰川冲刷破坏,地形构造很复杂或消失,地形大多是阶梯状地貌。

总之,冰川地貌可以根据冰川的形成过程、类型和地形的性质分类,由此形成的多种地貌可以为我们提供更深入的了解和欣赏,以及深入研究冰川地貌的机会。

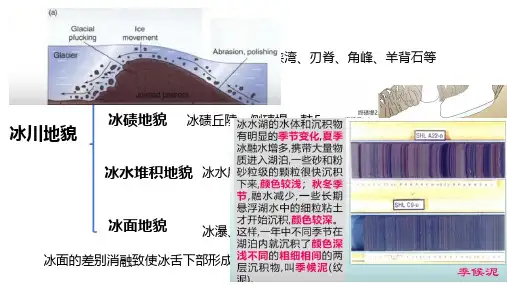

高中地理---冰川地貌及冰缘地貌知识汇总冰川地貌由冰川的侵蚀和堆积作用形成的地表形态。

地球陆地表面有11%的面积为现代冰川覆盖,主要分布在极地、中低纬的高山和高原地区。

第四纪冰期,欧、亚、北美的大陆冰盖连绵分布,曾波及比今日更为宽广的地域,给地表留下了大量冰川遗迹。

冰川是准塑性体,冰川的运动包含内部的运动和底部的滑动两部分,是进行侵蚀、搬运、堆积并塑造各种冰川地貌的动力。

但它不是塑造冰川地貌的唯一动力,是与寒冻、雪蚀、雪崩、流水等各种营力共同作用,才形成了冰川地区的地貌景观。

冰川地貌可分为冰川侵蚀地貌和冰川堆积地貌。

冰川侵蚀地貌是冰川冰中含有不等量的碎屑岩块,在运动过程中对谷底、谷坡的岩石进行压碎、磨蚀、拔蚀等作用,形成一系列冰蚀地貌形态,如形成冰川擦痕、磨光面、羊背石、冰斗、角峰、槽谷、峡湾、岩盆等。

冰川堆积地貌是冰川运动中或者消退后的冰碛物堆积形成的地貌,如终碛垄、侧碛垄、冰碛丘陵、槽碛、鼓丘、蛇形丘、冰砾阜、冰水外冲平原和冰水阶地等。

冰缘地貌由寒冻风化和冻融作用形成的地表形态。

冰缘原意为冰川边缘地区,今一般指无冰川覆盖的气候严寒地区,范围相当于冻土分布区,部分季节冻土区也发育冰缘地貌。

因而冰缘地貌又称冻土地貌。

地表由于气温的年、日变化及相态变化所产生的一系列冻结和融化过程称冰缘作用。

主要有冻胀作用、热融蠕流作用、热融作用、雪蚀作用、风力作用。

冰缘作用形成的主要地貌类型有:石海、石河,多边形土和石环,冰丘和冰锥,热融地貌、雪蚀洼地。

冰川地貌组合有一定的分布规律,从冰川中心到外围由侵蚀地貌过渡到堆积地貌。

山岳冰川地貌按海拔高度可分为:雪线以上为冰斗、角峰、刃脊分布的冰川冰缘作用带;雪线以下至终碛垄为冰川侵蚀- 堆积地貌交错带;最下部为终碛垄、冰川槽谷和冰水平原地带。

冰川地貌类型表冰川有很强的侵蚀力,大部份为机械的侵蚀作用,其侵蚀方式可分为几种:(1)拔蚀作用: 当冰床底部或冰斗后背的基岩,沿节理反复冻融而松动,若这些松动的岩石和冰川冻结在一起,则当冰川运动时就把岩块拔起带走,这称为拔蚀作用。

经拔蚀作用后的冰川河谷其坡度曲线是崎岖不平的,形成了梯形的坡度剖面曲线。

(2)磨蚀作用: 当冰川运动时,冻结在冰川或冰层底部的岩石碎片,因受上面冰川的压力,对冰川底床进行削磨和刻蚀,称为磨蚀作用。

磨蚀作用可在基岩上形成带有擦痕的磨光面,而擦痕或刻槽是冰川作用的一种良好证据,其方向可以用来指示冰川行进的方向。

(3)冰楔作用: 在岩石裂缝内所含的冰融水,经反复冻融作用,体积时涨时缩,而造成岩层破碎,成为碎块,或从两侧山坡坠落到冰川中向前移动。

(4)其他: 当融冰之水进入河流,其常夹有大体积之冰块,会产生强大撞击力破坏下游的两岸岩石。

□ 冰川侵蚀力的强弱受到下列因素的影响:(1)冰层的厚度和重量。

重厚者侵蚀力强。

(2)冰层移动的速度。

速度大者侵蚀力强。

(3)携带石块的数量。

携带数量越多越重者,侵蚀力越强。

(4)地面岩石之粗糙或光滑。

粗糙地面较易受冰川之侵蚀。

(5)底岩的性质,底岩松软者较易受侵蚀。

(6)岩层之倾斜方向与冰川移动方向一致者,易遭侵蚀。

□ 因侵蚀作用而造成的冰蚀地貌有:(1)冰斗为山谷冰川重要冰蚀地貌之一,形成于雪线附近,在平缓的山地或低洼处积雪最多,由于积雪的反复冻融,造成岩石的崩解,在重力和融雪水的共同作用下,将岩石侵蚀成半碗状或马蹄形的洼地,典型的冰斗于是形成。

冰斗的三面是陡峭岩壁,向下坡有一口,若冰川消退后,洼地水成湖,即冰斗湖。

(2)刃脊、角峰、冰哑: 若冰斗因为挖蚀和冻裂的侵蚀作用而不断的扩大,冰斗壁后退,相邻冰斗间的山脊逐渐被削薄而形成刀刃状,称为刃脊。

而几个冰斗所交汇的山峰,形状很尖,则称为角峰。

在刃脊之间的低下鞍部处,则为冰哑。

(3)削断山嘴、U型谷、石洼地: 当山谷冰川自高地向低处移动,山嘴被削平成三角形,称为削断山嘴。

冰川地貌类型表冰川有很强的侵蚀力,大部分为机械的侵蚀作用,其侵蚀方式可分为几种:(1)拔蚀作用: 当冰床底部或冰斗后背的基岩,沿节理反复冻融而松动,若这些松动的岩石与冰川冻结在一起,则当冰川运动时就把岩块拔起带走,这称为拔蚀作用。

经拔蚀作用后的冰川河谷其坡度曲线是崎岖不平的,形成了梯形的坡度剖面曲线。

(2)磨蚀作用: 当冰川运动时,冻结在冰川或冰层底部的岩石碎片,因受上面冰川的压力,对冰川底床进行削磨与刻蚀,称为磨蚀作用。

磨蚀作用可在基岩上形成带有擦痕的磨光面,而擦痕或刻槽是冰川作用的一种良好证据,其方向可以用来指示冰川行进的方向。

(3)冰楔作用: 在岩石裂缝内所含的冰融水,经反复冻融作用,体积时涨时缩,而造成岩层破碎,成为碎块,或从两侧山坡坠落到冰川中向前移动。

(4)其他: 当融冰之水进入河流,其常夹有大体积之冰块,会产生强大撞击力破坏下游的两岸岩石。

□ 冰川侵蚀力的强弱受到下列因素的影响:(1)冰层的厚度与重量。

重厚者侵蚀力强。

(2)冰层移动的速度。

速度大者侵蚀力强。

(3)携带石块的数量。

携带数量越多越重者,侵蚀力越强。

(4)地面岩石之粗糙或光滑。

粗糙地面较易受冰川之侵蚀。

(5)底岩的性质,底岩松软者较易受侵蚀。

(6)岩层之倾斜方向与冰川移动方向一致者,易遭侵蚀。

□ 因侵蚀作用而造成的冰蚀地貌有:(1)冰斗为山谷冰川重要冰蚀地貌之一,形成于雪线附近,在平缓的山地或低洼处积雪最多,由于积雪的反复冻融,造成岩石的崩解,在重力与融雪水的共同作用下,将岩石侵蚀成半碗状或马蹄形的洼地,典型的冰斗于是形成。

冰斗的三面是陡峭岩壁,向下坡有一口,若冰川消退后,洼地水成湖,即冰斗湖。

(2)刃脊、角峰、冰哑: 若冰斗因为挖蚀与冻裂的侵蚀作用而不断的扩大,冰斗壁后退,相邻冰斗间的山脊逐渐被削薄而形成刀刃状,称为刃脊。

而几个冰斗所交汇的山峰,形状很尖,则称为角峰。

在刃脊之间的低下鞍部处,则为冰哑。

(3)削断山嘴、U型谷、石洼地: 当山谷冰川自高地向低处移动,山嘴被削平成三角形,称为削断山嘴。

第七章冰川地貌

教学目的: 1..理解雪线与成冰作用方式、冰川运动及冰蚀与冰积作用、冻土及其分布规律;

2.掌握:冰川的类型(特别是山岳冰川类型)及其演化、冰蚀地貌、冰碛地貌、山岳冰川地貌的组合规律、古冰川活动证据及在划分冰期中的作用、冰缘地貌类型。

教学重点:1. 冰蚀作用与冰蚀地貌,

2. 山岳冰川地貌的组合规律,

3. 冰缘地貌类型。

教学难点:1. 雪线、冰川的运动及冰川的类型,

2. 第四纪冰期,

3.古冰川活动证据及在划分冰期中的作用;

第一节冰川的形成与演化

一、雪线与成冰作用

(一)雪线

常年积雪区的下界,叫雪线。

冰川形成于雪线以上的常年积雪区。

影响雪线高度的因素主要有:

1.气温

一般温度愈高,雪线愈高;温度降低,雪线也就降低。

所以,全球雪线分布高度的总趋势是由赤道向两极降低。

2.降水量

固态降水量愈多,雪线愈低;反之愈高。

因而,全球雪线高度最高的不在赤道,而在亚热带高压带。

3.地形

主要表现在山势、坡向等方面。

(二)成冰作用

在雪线以上的常年积雪经一系列的“变质作用”才能形成冰川冰。

这一过程称为成冰作用。

积雪变成冰川冰,一般要经历二个过程:①由新雪变成粒雪;②粒雪在压力或热力作用下形成冰川冰。

中低纬高山区的冰川主要是通过热力成冰的;而高纬极地地区的大陆冰川主要是通过压力成冰的。

当冰川冰具有一定厚度,只要地表或冰面具有适当的坡度,在压力和重力的作用下,冰体就能向雪线以下地区缓慢流动,形成冰川。

二、冰川的运动

规模较大的冰川可分为上部脆性带和下部塑性带。

冰川的运动主要是通过冰川内部的塑位变形和基底滑动来实现的。

对于中低纬的小冰川而言,以基底滑动为主;而高纬大陆冰川则以塑性变形为主。

冰川运动速度的大小,主要取决于冰床或冰面的坡度、冰川的厚度,还受季节和昼夜更替的影响,冰川的不同部位其运动速度也有差异。

三、冰川类型及其演化

(一)山岳冰川

1.冰斗冰川

2.悬冰川

3.山谷冰川

4.山麓冰川

5.平顶冰川

(二)大陆冰川

面积最大,厚度最大,冰川的运动基本不受下伏地形的影响,由中心向四周呈放射状流动,中部为积累区,边缘为消融区。

主要类型有:冰盾和冰盖

第二节冰蚀作用与冰蚀地貌

一、冰蚀作用

1.冰川的挖蚀作用

2.冰川的磨蚀作用

二、冰蚀地貌

1.冰斗、刃脊和角峰

2.槽谷和峡湾

3.羊背石

第三节冰川搬运、堆积作用与冰川堆积地貌

一、冰川的搬运与堆积作用

冰川的搬运作用具有搬运距离长、搬运量大以及具有逆坡搬运的能力。

冰川搬运的物质统称为冰碛物。

据其分布部位的不同,分别叫表碛、内碛、底碛、侧碛、中碛、终碛和基碛等。

随着冰川的衰退,冰碛物也就相应地被堆积下来,形成各种冰川堆积地貌。

二、冰碛物的基本特征

冰碛物是由砾、砂、粉砂和粘土组成的混杂堆积,结构松散,大小悬殊,缺乏分选性,无层理,砾石的磨圆度很差,砾石上常有光滑的磨光面及钉字形擦痕。

三、冰碛地貌

1.冰碛丘陵

2.侧碛堤

3.终碛垄(终碛堤、前碛堤)

4.鼓丘

四、冰水堆积地貌

1.蛇形丘

2.冰砾阜、冰砾阜阶地和锅穴

3.冰水扇、冰水平原和冰湖三角洲

五、冰川地貌组合

山岳冰川受下伏地形控制,再加上冰穿类型较复杂,使其地貌类型组合也较复杂,具有垂直分带性:

①冰蚀地貌带:分布于雪线以上,地貌类型有冰斗、角峰、刃脊等。

②冰蚀一冰碛地貌带:分布在雪线以下、终碛堤以上。

既有冰蚀作用,又有冰碛作用。

地貌类型有槽谷、悬谷、冰蚀三角面、羊背石、冰碛丘陵、侧碛堤等。

③冰碛地貌带:以终碛堤为代表。

地貌类型有终碛堤、冰水湖、冰砾阜、冰砾阜阶地等。

④冰水堆积地貌带:地貌类型有冰水扇或外冲平原等。

大陆冰川不受下伏地形的控制,且大陆冰川本身的形态又较单调。

故其地貌组合较简单,表现为水平分带性:以终碛堤为界,堤内以冰碛地貌为主,以冰碛丘陵为地貌代表,堤外以冰水堆积地貌为主,冰水外冲平原为地貌代表。

第四节第四纪冰期

一、冰期与间冰期

当气温下降,降雪量增加,冰川大规模增长的时期叫冰期。

当气温普遍增高,降雪量减少,冰川大规模消退的时期称间冰期。

由于气候的冷暖交替,就产生了冰期与间冰期的循环。

在地质历史上,现在已发现有三次全球性的冰川作用:前寒武纪冰期、石炭二叠纪冰期和第四纪冰期。

其中,第四纪冰川作用直接影响了现此地貌的发育。

自新第三纪中新世以来,全球气候普遍变冷,但并非直线式下降,而是波动性的周期变化形成冰期与间冰期的循环。

多划分为四次冰期、三次间冰期和一次冰后期。

在第四纪冰期时,北半球有三个主要的大陆冰川中心:①斯堪的纳维亚冰盖;

②格陵兰与北美冰盖;③亚洲北部冰盖。

李四光把我国境内第四纪冰川作用划分为鄱阳、大姑、庐山和大理冰期。

与阿尔卑斯山区的贡兹(群智)、民德、里斯和玉木冰期相当。

二、冰期的划分

从地貌学角度而言,冰期的划分,主要根据冰川地貌和堆积物特征的分析,一般采取下列方法:

1.冰碛物的岩性组合和风化程度

2.间冰期沉积

3.冰川堆积地貌

4.冰蚀地貌

通过上述方法划分冰期时,要注意各种方法所得结果的互相验证,重视冰川地貌类型组合或冰川沉积系列的分析。