(完整版)认知语言学中的意象图式理论

- 格式:doc

- 大小:33.22 KB

- 文档页数:3

认知语言学中的意象图式理论一、意象图式的含义与理论基础意象图式(ImageSchema)是认知模型理论中的一个非常重要的概念,研究意象图式对于研究人们如何建构范畴、形成概念、分析隐喻、理解意义、实行推理等过程具有重要意义。

意象和图式原是两个独立的概念。

18世纪时康德讨论了图式的哲学意义,他认为图式是“连接感知和概念的纽带,是建立概念与物体之间联系的手段,也是建构意象、制造意义的必要程序,个体共有的想象结构”(王寅,2007:172)。

而意象常被视作是一个心理学的术语,指代一种心理表征,即人们在看不到某物时却仍然能够想象出该物体的形象和特点,而这正是在没有任何外界事物提示的情况下,人们仍然能在心智中猎取这个事物的印象的一种认知水平。

Lakoff和Johnson(1987)首次提出了意象图式这个概念。

他们将它定义为:意象图式是感知互动和运动活动中的持续再现的动态模式,这个结构给我们的经验以连贯性和结构性。

(Johnson,1987:xiv)Gibbs和Colston(1995)描述意象图式为空间关系以及空间中运动的动态模拟表征,而Oakley(2004)认为它则是为了把空间结构映射到概念结构而对感性经验实行的压缩性的再描写。

(李福印,2007:81)认知语言学家们赞同意象图式是基于人们的感知和体验的,并且先于人类语言。

换言之,“现实—认知—语言”是认知语言学的一条基本原理,并且认知过程包括:互动体验、意象图式、范畴化、概念化、意义等过程。

所以,意象图式只不过是认知过程中的一个细节。

认知语言学的哲学基础是体验哲学,即“经验是在我们持续通过与变化的环境互动之中产生意义的体验性感知运动和认知结构的结果”(王寅,2007:37),其心理学基础是皮亚杰的建构论和互动论。

所以,意象图式也是基于体验,与现实世界互动,并抽象出来的一种形而上的结构。

二、意象图式的类型象图式体现了这样的特征,并且与空间概念联系紧密。

根据Lakoff的分类,动觉意象图式可分为:容器图式、部分—整体图式、连接图式、中心—边缘图式、始源—路径—目的地图式和其他图式。

认知语言学的主要观点认知语言学啊,这可有点意思。

就像我们平常看东西一样,不是单纯地看个模样,认知语言学觉得我们对语言的理解就像看东西一样复杂又有趣。

咱就说那个隐喻吧。

有时候我们说话就像在玩捉迷藏,表面说一个东西,其实是在说另一个。

比如说“时间就是金钱”,时间和金钱本来是两码事,可我们这么一说,就把时间的宝贵像给它穿上了金钱的外衣一样,让别人一下子就明白时间有多重要了。

这就好像我们把对金钱的那种珍惜的感觉,偷偷地搬到了时间上。

这可不是乱搬,是我们大脑里一种很奇妙的联系。

再讲讲范畴化。

我们的大脑就像一个超级收纳盒,把各种各样的东西分类放好。

比如说动物这个大范畴,下面又有狗啊猫啊牛啊这些小类。

我们怎么区分它们呢?这可不是随便乱分的。

就像家里的衣柜,我们会把衬衫放一块儿,裤子放一块儿,肯定是有一定道理的。

我们看到一只狗,大脑马上就把它放到动物这个大盒子里的狗这个小格子里了。

这中间还有什么典型成员和非典型成员的区别呢。

就像在水果这个范畴里,苹果可能就是那种典型的水果,大家都觉得它最像水果的样子,可要是说榴莲呢,就有点特别了,不是每个人都觉得它是那种典型的水果,但它还是在水果这个大范畴里。

还有意象图式这个东西。

想象一下我们的身体在空间里的感觉,像上下左右这种。

我们的语言也会受这个影响。

比如说“情绪高涨”,这个“高”就是和我们身体感觉里的向上的那种积极的感觉联系起来了。

就像我们高兴的时候感觉整个人都轻飘飘的,像要飘起来一样,所以就用“高”来形容情绪好。

认知语言学就是这样,把我们平时习以为常的语言现象背后的那些奇妙的大脑活动给挖出来了。

我觉得这就像是在探索一个神秘的宝藏,语言不再是干巴巴的单词和句子,而是充满了生命力的东西,每一个词每一句话背后都有我们大脑的小秘密。

这让我们更能理解为什么我们会这么说话,也让我们看到人类思维的奇妙之处。

这就像发现了一个新的游乐场,里面全是关于语言和思维的有趣玩意儿。

意象和图式(1)意象“意象”(image)是“认知语言学”中一个极其重要的概念,它是指对一个客观事物或情形由于“识解”方式的差别——凸现的部分不同,采取的视角不同,抽象化的程度不同,等等——而形成的不同的心理印象。

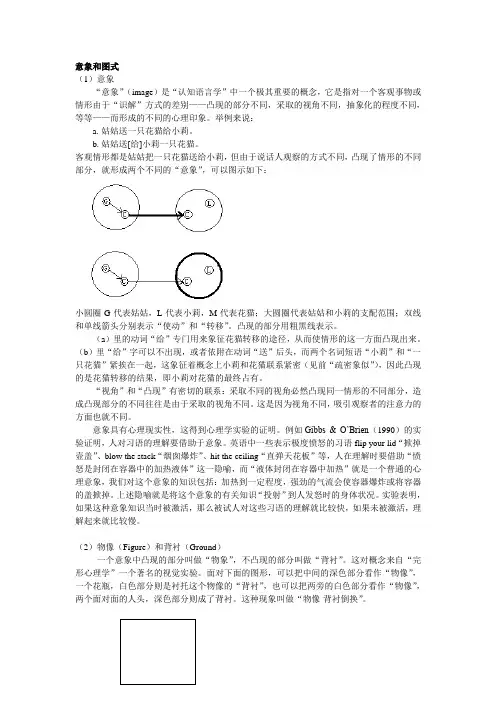

举例来说:a.姑姑送一只花猫给小莉。

b.姑姑送[给]小莉一只花猫。

客观情形都是姑姑把一只花猫送给小莉,但由于说话人观察的方式不同,凸现了情形的不同部分,就形成两个不同的“意象”,可以图示如下:小圆圈G代表姑姑,L代表小莉,M代表花猫;大圆圈代表姑姑和小莉的支配范围;双线和单线箭头分别表示“使动”和“转移”。

凸现的部分用粗黑线表示。

(a)里的动词“给”专门用来象征花猫转移的途径,从而使情形的这一方面凸现出来。

(b)里“给”字可以不出现,或者依附在动词“送”后头,而两个名词短语“小莉”和“一只花猫”紧挨在一起,这象征着概念上小莉和花猫联系紧密(见前“疏密象似”),因此凸现的是花猫转移的结果,即小莉对花猫的最终占有。

“视角”和“凸现”有密切的联系:采取不同的视角必然凸现同一情形的不同部分,造成凸现部分的不同往往是由于采取的视角不同。

这是因为视角不同,吸引观察者的注意力的方面也就不同。

意象具有心理现实性,这得到心理学实验的证明。

例如Gibbs & O’Brien(1990)的实验证明,人对习语的理解要借助于意象。

英语中一些表示极度愤怒的习语flip your lid“掀掉壶盖”、blow the stack“烟囱爆炸”、hit the ceiling“直弹天花板”等,人在理解时要借助“愤怒是封闭在容器中的加热液体”这一隐喻,而“液体封闭在容器中加热”就是一个普通的心理意象,我们对这个意象的知识包括:加热到一定程度,强劲的气流会使容器爆炸或将容器的盖掀掉。

上述隐喻就是将这个意象的有关知识“投射”到人发怒时的身体状况。

实验表明,如果这种意象知识当时被激活,那么被试人对这些习语的理解就比较快,如果未被激活,理解起来就比较慢。

(完整版)认知语言学中的意象图式理论认知语言学中的意象图式理论一、意象图式的含义与理论基础意象图式(ImageSchema)是认知模型理论中的一个非常重要的概念,研究意象图式对于研究人们如何建构范畴、形成概念、分析隐喻、理解意义、实行推理等过程具有重要意义。

意象和图式原是两个独立的概念。

18世纪时康德讨论了图式的哲学意义,他认为图式是“连接感知和概念的纽带,是建立概念与物体之间联系的手段,也是建构意象、制造意义的必要程序,个体共有的想象结构”(王寅,2007:172)。

而意象常被视作是一个心理学的术语,指代一种心理表征,即人们在看不到某物时却仍然能够想象出该物体的形象和特点,而这正是在没有任何外界事物提示的情况下,人们仍然能在心智中猎取这个事物的印象的一种认知水平。

Lakoff和Johnson(1987)首次提出了意象图式这个概念。

他们将它定义为:意象图式是感知互动和运动活动中的持续再现的动态模式,这个结构给我们的经验以连贯性和结构性。

(Johnson,1987:xiv)Gibbs和Colston(1995)描述意象图式为空间关系以及空间中运动的动态模拟表征,而Oakley(2004)认为它则是为了把空间结构映射到概念结构而对感性经验实行的压缩性的再描写。

(李福印,2007:81)认知语言学家们赞同意象图式是基于人们的感知和体验的,并且先于人类语言。

换言之,“现实—认知—语言”是认知语言学的一条基本原理,并且认知过程包括:互动体验、意象图式、范畴化、概念化、意义等过程。

所以,意象图式只不过是认知过程中的一个细节。

认知语言学的哲学基础是体验哲学,即“经验是在我们持续通过与变化的环境互动之中产生意义的体验性感知运动和认知结构的结果”(王寅,2007:37),其心理学基础是皮亚杰的建构论和互动论。

所以,意象图式也是基于体验,与现实世界互动,并抽象出来的一种形而上的结构。

二、意象图式的类型象图式体现了这样的特征,并且与空间概念联系紧密。

青春岁月浅谈意象图式理论口胡余成(湖南大学外国语与国际教育学院,湖南长沙410082)【摘要】意象图式赋予了人类认知世界的能力,帮助人类预测和推理建立在人们日常身体经验基础上的普遍概念系统。

作为认知语言学的重要组成部分之一,意象图式理论日益成为语言研究的焦点。

本文尝试从理论提出、发展等方面概述意象图式理论,以便更好地把握该理论在外语教学方面的应用。

【关键词】意象图式理论;外语教学一、前言Gibbs(1994)和Colston(1995)利用心理实验探讨了意象图式理认知语言学是近三四十年来语言研究的一个新视角,认为人论在心理语言学中的作用;Ve rs po or(1995)及Sm it Il(1999)等人类的认知对语言有着深远的影响。

作为认知语言学的重要组成部的研究认为语义的变化保持了意象图式结构;近年来,以分之一的意向图式理论,以其对语言深度认知的研究,更是日益Freeman(2002)为主的语言学家研究了如何使用意象图式结构分成为关注的焦点。

意象图式赋予了人类认知世界的能力,帮助人析文学作品,开辟了文学欣赏的新路径。

类预测和推理建立在人们日常身体经验基础上的普遍概念系统。

三、意象图式的基本内涵、常见类型和主要特点因此,深入、全面地研究意向图式理论的基本内涵及应用,可以1、意向图式的基本内涵更好地探索人类认知的本质。

虽然意象图式的定义形形色色,研究领域也十分广泛,至今二、意象图式理论的提出和发展还没有一个完整而明确的概念,但是在各种定义和研究中我们不1、意象图式理论的提出难发现出意象图式理论的核心及精髓。

通俗地讲,意象图式可以认知语义学研究者莱考夫(G.L ako ff)和约翰逊(M.理解为外界事物通过身体经验在我们头脑中形成空间化的反映。

Johnson)最早于1980年提出了意象图式概念。

1987年,约翰逊在也就是说,我们从外部世界所获取的所有经验都是以空间结构的其专著《T he Body in the Mind)中详细探讨了意向图式的体验基础形式存在。

浅析认知语言学中的意象图式理论

刘丹

【期刊名称】《佳木斯职业学院学报》

【年(卷),期】2015(000)008

【摘要】本文主要描述了意象图式的含义、理论基础、特征、类型以及研究意义。

意象图式是一种抽象的认知能力,以体验哲学、皮亚杰的建构论和互动论为理论基础,具有体验性、抽象性、动态性和无意识性的特点,主要类型包括:容器图式、部分—整体图式、连接图式、中心—边缘图式、始源—路径—目的地图式和其他图式。

意象图式理论的研究是认识现实世界和语言理解过程的重要环节,对于儿童习得母

语的解释有重要意义。

【总页数】2页(P384 386)

【作者】刘丹

【作者单位】长春大学旅游学院

【正文语种】中文

【中图分类】H0

【相关文献】

1.认知语言学的图式理论及其在语言学教学中的应用 [J], 容姗姗;容蕾蕾

2.认知语言学翻译观视角下诗歌的意象翻译——以李商隐诗歌中的“蜡烛”意象为例 [J], 章国军

3.浅析认知语言学中的意象图式理论 [J], 刘丹

4.认知语言学中的图式理论及其对英语听力理解与教学的启示 [J], 李克;李淑康

5.认知语言学意象图式理论与认知域概念及其英语词汇教学模式探究 [J], 徐剑波;陈煊

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

——认知语言学的基本理论及应用一,认知语言学的基本理论1原型范畴理论(The Theory of Prototypes)1.1原型范畴理论的发展历程原型理论的产生经历了一段过程。

著名认知语言学家莱考夫(Lakoff.G)曾形象地将经典的范畴化理论的实质比作“容器”,具备定义性特征的个体就在里面,不具备的就在外面。

而著名的哲学家维特根斯坦(Wittgenstein)却提出了著名的“家族相似性”(family resemblance),认为其中类别的成员如同一个家族的成员,每个成员都和其他一个或者数个成员共有一项或者数项特征,但几乎没有一项特征是所有成员都共有的,于是以这样环环相扣的方式通过相似性而联系起来成为一类。

即下图方式:从七十年代开始,以罗施(Rosch)为代表的心理学家和以拉波夫(Labov)为代表的语言学家对cup ,bird ,fruit, furniture, vegetable, toy, vehicle, clothing等概念做了一系列深入的定量实验研究,发现了在范畴化中起到关键性作用的是认知上显著的“原型”理论。

第一,个体范畴化的依据是其属性(attributes)而非其基本特征(essential features)。

属性是事物性质的心理体现,与人们认知及现实的互动模式密切相关;基本特征被理解为事物固有的本质属性,它们与主体认知无关,是客观而独立的存在的。

第二,对自然类的范畴化而言,传统理论所说的起定义作用的特征往往难以找到。

例如furniture(家具),在著名的Webster英语词典定义为“movable article used in readying an area as a room or patio for occupancy or use (用于装备房间、内院之类的地方,使便于居住或者使用的可移动物件)”,词典只是勉强找出的非确定性的描述,而算不上是可以根据来确切分类的充分必要条件(比如,壁柜、电话、地毯这类算不算furniture?)。

第八章:意象图式(Image schemas)莫福权,汉语言文字学古文字学方向,学号:20902010381.1认知语言学的意象图式意象图式最早于1980年在概念隐喻中被提出来的。

Johnson 于1987 年在《心中之身》中把意象图式描述为在人们与外界互相感知互相作用的过程中,不断反复出现的、赋予我们经验一致性结构的动态性模式。

他强调指出,在图式前添加“意象”的目的,是为了区别于心理学中的图式理论;认知语言学研究的图式是以空间结构为基础,来自人本身与外界互动的基本感觉、运动经验。

随后,Lakoff (1987 :267)也对意象图式作了相似的陈述。

Lakoff 将意象图式定义为“相对简单的、在我们的日常身体体验中反复出现的结构,如容器、路径、连接、动力、平衡,或如某种空间方位或关系:上—下、前—后、部分—整体、中心—边缘”。

.这种认知结构建立在对事物之间基本关系的认知基础上,是人类经验和理解中的一种抽象关系和具体意象。

人的经验和知识是建立在这些基本结构和关系之上的。

认知语言学家强调“意象”在图式研究中的重要性,且惯用图例来直观描述意象图式,但他们也明确指出意象图式与意象确有实质的不同。

意象是指实物在人的大脑中的具体映象,是对实物作出的一种类似的和模拟的表征形式。

它能够现实地表征客观对象的三维空间特征及各个纬度上连续的细节特征。

而意象图式则脱离了具体的、丰富的形象,是先于概念的抽象认知结构。

它建立在丰富具体意象之上,归纳概括了众多不同物体、状态、行为事件的普遍特点,帮助我们理解抽象概念并指导推理,形成有形体的想像式理解。

如脸的意象,我们说千人千面,可见每张脸都有不同于他人的独特性,而脸的意象图式却非常简单,仅由代表脸盘、眼睛、鼻子和嘴巴的几条曲线组成。

Johnson (1987 : 29) 还特别指出了意象图式结构的动态性特点。

图式结构虽然是确定的,但它们是动态的,而不是像直观图所显示的那样静止固定的模式。

研 究 报 告1 引言认知语言学诞生于20世纪80年代的美国和欧洲,一出现就引起了语言学家的极大兴趣。

20世纪90年代,认知语言学基本成型;并呈现出广阔的研究空间。

认知语言学作为一种新的语言研究视角,受到国内外学习者的广泛关注。

经过十多年的发展,已初具规模。

许多语言学家都断言,认知语言学将成为21世纪最热门的研究领域。

2 认知语言学的哲学基础作为一门新兴的语言学课题,认知语言学的哲学观是体验主义哲学(embodied philosophy)。

主要代表人物有Lackoff, Langacker,Jackendoff,和Fillmore 等人。

Lackoff在认知语义学中对客观主义的认知观(objectivist cognition)进行了批判;指出了客观主义认知观的以下三个弊端:第一,客观主义的认知观脱离了人的思想体验之外,毫无意义可言。

这是因为任何意义构建必须依赖于我们的自身经验。

第二,无法在客观世界中找到所有的符号(symbol)和物体(object)的一一对应关系;因此也无法解释一词多义现象。

第三,客观主义的语义观是静止的、孤立的;而认知语义观是动态的、开放的。

客观主义存在以上弊端源于客观主义的主要观点。

客观主义认为世界上一切东西,包括语言,都独立于人类而客观存在。

所有事物都有固定名字;所有名字都有相应事物;只有客观的知识才是正确的知识;符合客观事物的语言才是正确的语言。

然而体验主义认知观(experientialist cognition)则认为没有独立于人的主观认识之外的所谓意义;也没有独立于人的认知以外的客观真理。

体验主义强调认知过程中的认知主体的主观性(subjectivity),并试图用意象图示的转换(transformation of image schema),隐喻(metaphor)和转喻(metonymy)来解释一词多义(systematic polysemy)现象。

3 意象图示认知语言学认为人类与外部环境相互作用的认知特点是完型感知(g esta ltperception),动觉(motor movement)和意象(mental image)。

隐喻、转喻、意象图式互动模式

的认知分析

隐喻、转喻、意象图式互动模式的认知分析

Lakoff (1987)指出人类通过理想化认知模式建构对世界的认知。

而隐喻映射、转喻映射和意象图式结构是一个理想化认知模式四种建构原则中的三种。

近年来,认知语言学中关于概念互动的研究引起许多学者的关注,对隐喻和其他建构原则的关联的研究也已占了一席之地。

在经验主义理论的指导下,本文对隐喻、转喻和意象图式概念互动模式进行了分析,通过对英语和汉语中的一些表达的解释来探讨其互动模式。

本文中互动模式以图表的形式展示,主要回答了以下五个问题:(1)隐喻和意象图式在概念互动中的关联方式是什么?(2)转喻和意象图式在概念互动中的关联方式是什么?(3)意象图式在建构大量隐喻中源域和目标域关系和理解转喻在推理时的作用是什么?(4)隐喻、转喻和意象图式概念互动的经验基础是什么?(5)隐喻在互动中的作用是什么?本文中,隐喻和转喻被描述为概念映射,两者的不同在于所包含的概念域。

两种认知方式都基于人类日常和身体的经验。

隐喻的功能是提供理解,而转喻服务于理解。

意象图式是人类对世界的体验所形成的前概念意象组成。

分析表明,概念互动包含隐喻、转喻和意象图式三种模式的激活。

概念互动中,隐喻为互动提供基本模式,转喻和意象图式伴随其出现。

意象图式完全解释了概念互动方式,并能够赋予表达很高的价值意义。

转喻在概念互动中附属于隐喻和意象图式,它遵循意象图式的逻辑。

经验主义对意象图式结构的形成发挥了很大的作用。

概念隐喻和转喻不是随意的,它们基于我们的身体经验。

一旦确定,人们就会以不同方式将其结构运用到实际生活中。

认知语言学中的意象图式理论

一、意象图式的含义与理论基础

意象图式(ImageSchema)是认知模型理论中的一个非常重要的概念,

研究意象图式对于研究人们如何建构范畴、形成概念、分析隐喻、理

解意义、实行推理等过程具有重要意义。

意象和图式原是两个独立的

概念。

18世纪时康德讨论了图式的哲学意义,他认为图式是“连接感

知和概念的纽带,是建立概念与物体之间联系的手段,也是建构意象、制造意义的必要程序,个体共有的想象结构”(王寅,2007:172)。

而

意象常被视作是一个心理学的术语,指代一种心理表征,即人们在看

不到某物时却仍然能够想象出该物体的形象和特点,而这正是在没有

任何外界事物提示的情况下,人们仍然能在心智中猎取这个事物的印

象的一种认知水平。

Lakoff和Johnson(1987)首次提出了意象图式这个概念。

他们将它定

义为:意象图式是感知互动和运动活动中的持续再现的动态模式,这

个结构给我们的经验以连贯性和结构性。

(Johnson,1987:xiv)Gibbs

和Colston(1995)描述意象图式为空间关系以及空间中运动的动态模拟表征,而Oakley(2004)认为它则是为了把空间结构映射到概念结构而

对感性经验实行的压缩性的再描写。

(李福印,2007:81)认知语言学

家们赞同意象图式是基于人们的感知和体验的,并且先于人类语言。

换言之,“现实—认知—语言”是认知语言学的一条基本原理,并且

认知过程包括:互动体验、意象图式、范畴化、概念化、意义等过程。

所以,意象图式只不过是认知过程中的一个细节。

认知语言学的哲学

基础是体验哲学,即“经验是在我们持续通过与变化的环境互动之中

产生意义的体验性感知运动和认知结构的结果”(王寅,2007:37),

其心理学基础是皮亚杰的建构论和互动论。

所以,意象图式也是基于

体验,与现实世界互动,并抽象出来的一种形而上的结构。

二、意象图式的类型

象图式体现了这样的特征,并且与空间概念联系紧密。

根据Lakoff的

分类,动觉意象图式可分为:容器图式、部分—整体图式、连接图式、中心—边缘图式、始源—路径—目的地图式和其他图式。

(王寅,2007:190)

1.容器图式(ContainerSchema)就是将我们所言目标视作是一个容器,那么心智中马上形成界限作为容器,构成两个区域,容器里和容器外。

例如,“我在我们小组里是组长,班级中有三个小组”。

如图1所示,我是个体a,小组是容器b,班级是更大的容器c。

但是,此例句无法

突出动觉意象图式的动态特征。

另举例,Ipourthemilkintoacup.如图

2所示,此句中themilk是意象图式当中突出的射体(tr=trajector),acup是相对于动态射体的静态界标(lm=landmark),过程就是射体tr

所经过的路径(Path)。

2.部分—整体图式(Part-wholeSchema)正是通过我们的亲自体验抽象

而来的。

简单来说,身体部位就是一个很好的例子。

眼睛是人身体的

一部分,那么眼睛就是部分,身体就是整体。

如“我是班级的一份子”。

3.连接图式(LinkSchema)也是基于体验的。

人们生来的第一个连接就

是肚脐和母体的连接,经历了婴儿时期和儿童时期,我们抓住父母,

扶着其他事物,或是为了保持自己的位置或是为了保证其他人和事物

的位置。

此时,绳索就起到了连接的作用。

进而,长大以后,这具体

的绳索可由抽象的、看不见的事物所代替。

比如,Thechildholdshermother'shand.此句中,孩子和妈妈通过牵手而连接

起来。

4.中心—边缘图式(Center-PeripherySchema)的理解亦是源于身体经验。

身体有中心和边缘之分,而中心指的是心脏。

如若一个人没有了

四肢,也还能牵强或者,但是如果心脏停止了跳动,那么这个人也就

丢了性命。

由此引申开来,任何事物都会有重点和非重点,重点即是

中心,非重点即是边缘。

成语“擒贼先擒王”讲的就是这个道理。

5.始源—路径—目的地图式(Source-Path-DestinationSchema),顾名思义,其组成部分为:始源(Source)、路径(Path)和目的地(Destination)。

6.其他图式(OtherSchemas),包括:(1)前景—背景图式(Back-frontSchema),如东风牌汽车的广告语为“万事俱备,只欠东风”,这里借用了这句歇后语作为背景,实际上句子中的东风指的是汽车,一语双关。

所以,现在的广告语的理解多是使用这个图式识解的;(2)上下图式(Up-downSchema),多用于社会等级结构和家庭结构的理解,家谱就是上下图式。

(3)线性序列图式(LinearOrderSchema),如初中历史里面学得大事记都用直线以年代为标记归纳出来,这就是线性序列图式。

三、研究意象图式的意义

人们通过对现实世界的体验,以空间为基础,在头脑中形成的抽象的思维过程或者推理过程,从而理解说话人的语义结构和句法结构。

其中,意象图式是认知过程中的一个重要的环节,对于理解世界和语言理解的过程起着至关重要的作用。

这把乔姆斯基的TG语法的天赋论推翻,有利于对外语教学实行指导,而且更有利于解释儿童为什么能够在短短的几年内能掌握自己的母语。

认知语言学中的意象图式理论。