鲁迅为什么厌恶顾颉刚

- 格式:doc

- 大小:15.36 KB

- 文档页数:5

鲁迅与林语堂、钱玄同、刘半农友谊的小船是怎样说翻就翻的?有思想、有态度、有品位,更有情怀鲁迅一生论敌无数,朋友也不少,如林语堂、钱玄同、刘半农都是他的老朋友。

但可惜的是,最终鲁迅和这几个老朋友友谊的小船说翻就翻了。

鲁迅与林语堂1929年8月28日,上海南云楼,北新书局老板李小峰请鲁迅、林语堂夫妇、郁达夫夫妇、川岛等文化界名流吃饭。

北新书局长期拖欠鲁迅版税,鲁迅忍无可忍准备将其告上公堂。

李小峰闻讯,请郁达夫向鲁迅求情。

在郁达夫、川岛等人调节下,双方达成协议,北新书局将徐徐归还鲁迅版税。

因此,8月28日南云楼这顿饭本是“合好”之局,李小峰与鲁迅重归于好,顺便感谢郁达夫、川岛等人。

饭局本来把酒言欢其乐融融,不料席间,有人忽然提到张友松这个名字,暗示有“奸人”造谣。

一向心直口快的林语堂没有多想,便跟着别人点头附和。

张友松是鲁迅学生,也想办个书店,为此多次请鲁迅等人吃饭。

为拉拢鲁迅,张友松表示自己要以李小峰为戒,决不拖欠作者的版税。

此话传到外人耳朵里,包括李小峰在内的不少人便以为,鲁迅之所以起诉李小峰便是由于张友松在挑拨离间。

鲁迅本来就对张友松的事情非常敏感,一看林语堂点头附和,以为林语堂是在讥讽他,当场脸色发青,从座位上站起来,拍着桌子大声喊道:“我要声明!我要声明!你这是什么话!我和北新的诉讼不关张友松的事!”林语堂站起来辩解说:“是你神经过敏,我没有那个意思!”两人越说越火,像一对雄鸡一样,互相瞪了足足两分钟。

后来,还是“和事佬”郁达夫站出来,一手按下鲁迅,一手拉着林语堂和他夫人廖翠凤赶紧离开。

筵席就此不欢而散。

南云楼风波事情虽小,却标志着鲁迅和林语堂这两位老朋友关系恶化。

而此前,他们还曾互相扶持并肩战斗过,一度是亲密交往的老友。

1923年,林语堂戴着哈佛大学文学硕士、莱比锡大学语言学博士高帽回国,经胡适推荐被聘为北大教授。

其时,新文化运动阵营已经开始分裂,北大文科教授分成两派,一派以胡适为领袖,一派以周氏兄弟为首。

鲁、顾交恶,其实并非那么的复杂、纠结。

鲁迅憎恶顾颉刚,大概不出两方面原因:第一,鲁迅认为顾颉刚乃“胡适之的信徒〞、“胡适之陈源之流〞,属“现代评论派〞,而陈那么是鲁迅深恶痛绝的人。

鲁迅爱憎清楚,对敌方不稍宽假,爱屋及乌,恶其余青,是他刚直的一面,也是“派性〞清楚的一面,第二,鲁迅到厦门大学之后,看到顾颉刚所“汲引〞的熟人朋友达六七人之多,认为顾先前所宣称的“不问外事,专一看书〞是骗人的话;还有比拟重要的一点,是鲁迅也感到了顾颉刚和他“安排的羽翼〞对自己的“排斥〞(《两地书》)。

1933年4月,《两地书》出版,涉及顾颉刚的那局部书信中,隐去顾的真名,以绰号“朱山根〞代称之,熟悉内情的人一望便知那就是顾颉刚,这说明鲁迅首先把一件原本属于小范围内的事情全部公开化、社会化了,此前即1927年5月孙伏园在《中央日报》副刊上已有所披露,但未连带更多的人和事。

顾颉刚在同年10月17日的日记中记载,“昨夜在处始见鲁迅《两地书》,其中骂予之语皆彼之‘疑心生暗鬼〞,(《日记》第三卷)。

顾颉刚由此终其一生不再原谅鲁迅。

顾颉刚也清楚,鲁迅最恨的人不是胡适,也不是陈源,而是顾本人,他推断原因,约有四条,其中主要者有两点,第一,自己最先揭露了《中国小说史略》抄袭盐谷温《支那文学概论讲话》;第二,自己是胡适的学生(《日记》第二卷)。

关于鲁迅抄袭事,顾颉刚在1927年2月21日日记中有一条记载:“鲁迅对于我的怨恨,由于我告陈通伯,《中国小说史略》剿袭盐谷温《支那文学讲话》。

他自己抄了人家,反以别人指出其剿袭为不应该,其卑怯骄妄可想。

此等人竟会成群众偶像,诚青年之不幸。

他虽恨我,但没法骂我,只能造我种种谣言而已。

予自问胸怀坦白,又勤于业务,受兹横逆,亦不必较也。

〞(《日记》第二卷)由此可见,鲁迅应该早就知道谁是始作谣言者。

1935年底,在为《且介亭杂文二集》所作后记中,鲁迅慨叹道,“男盗女娟〞,这是“人间大可耻事〞,现在《中国小说史略》译为日文,盐谷温的著作也早有了中译本,两国读者“有目共见〞,自己背负了十年之久的“剽窃〞恶名,总算可以卸下了,而陈源那么将永远无法洗刷造谣、说谎的罪名。

顾颉刚与鲁迅的是非曲折修前【摘要】顾颉刚与鲁迅曾同时在北京大学、厦门大学、中山大学任教。

虽然如此,两人的交往却极少,只能算作泛泛之交。

一直以来,两人的关系不仅没有改善,反而是越弄越僵,最终几乎要对簿公堂。

这主要是因为他们之间一直存在着矛盾,其主要表现在“古史辩”、“剽窃案”、“厦大风波”、“留粤听审”等事件中。

关键词:古史辩剽窃案厦大风波留粤听审在谈及两人的是非曲折前,有必要先介绍下顾颉刚,鲁迅就不必了,因为他是众所周知的。

顾颉刚(1893—1980)原名顾诵坤,字铭坚。

江苏苏州人。

在北大学习期间师从胡适。

著名历史学家、古典文学研究家、民间文学研究家。

历任北京大学、厦门大学、中山大学等近十所高校教授。

是“古史辨”学派的创始人。

是“层累地造成的中国古史”学说的创立者,这一学说打破了把古代视为“黄金时代”的观念,曾在史学界引起激烈争论。

著有《古史辨》、《孟姜女故事研究集》、《汉代学术概论》、《中国三千年来民族发达史》等。

一所谓“古史辩”问题,是指顾颉刚在1923年讨论古史问题时,曾说“禹,《说文》云:‘虫也’……,大约是蜥蜴之类,我以为禹或是九鼎上铸的一种动物。

”于是他人便将此归纳成“禹是一条虫”。

实际上这只是顾颉刚的一种假设,不久之后,他就放弃此说啦。

但此话一经宣扬,鲁迅知后便极力讽刺奚落。

鲁迅在《故事新编·里水》中,针对顾颉刚的观点(顾颉刚假定鲧是鱼,禹是蜥蜴),把顾颉刚称为“鸟头先生”。

因为“顾”字繁体为“顧”,据《说文解字》,顧字从页雇声,雇是鸟名,页本义是鸟头。

很明显,鲁迅在这里进行了人身攻击。

鲁迅之所以如此对待顾颉刚,是有其背景的。

方时,北大教授分成两派,互不相让。

一为留学英美派,代表人物有胡适、陈源,代表刊物为《现代评论》、《晨报副刊》。

另一派为留学法日派,代表人物有鲁迅、周作人、沈兼士等,均为浙江籍,代表刊物是《语丝》、《京报副刊》。

而当时顾颉刚正师从胡适,不消说,鲁迅将顾颉刚视为英美派(即现代评论派)了,所以对其是怎么看怎么不顺眼,百般奚落,认为顾颉刚“将古史‘辨’成没有”。

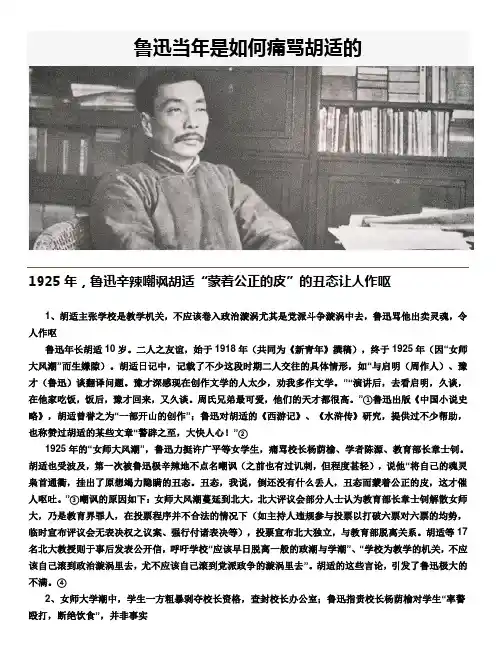

鲁迅当年是如何痛骂胡适的1925年,鲁迅辛辣嘲讽胡适“蒙着公正的皮”的丑态让人作呕1、胡适主张学校是教学机关,不应该卷入政治漩涡尤其是党派斗争漩涡中去,鲁迅骂他出卖灵魂,令人作呕鲁迅年长胡适10岁。

二人之友谊,始于1918年(共同为《新青年》撰稿),终于1925年(因“女师大风潮”而生嫌隙)。

胡适日记中,记载了不少这段时期二人交往的具体情形,如“与启明(周作人)、豫才(鲁迅)谈翻译问题。

豫才深感现在创作文学的人太少,劝我多作文学。

”“演讲后,去看启明,久谈,在他家吃饭,饭后,豫才回来,又久谈。

周氏兄弟最可爱,他们的天才都很高。

”①鲁迅出版《中国小说史略》,胡适曾誉之为“一部开山的创作”;鲁迅对胡适的《西游记》、《水浒传》研究,提供过不少帮助,也称赞过胡适的某些文章“警辟之至,大快人心!”②1925年的“女师大风潮”,鲁迅力挺许广平等女学生,痛骂校长杨荫榆、学者陈源、教育部长章士钊。

胡适也受波及,第一次被鲁迅极辛辣地不点名嘲讽(之前也有过讥刺,但程度甚轻),说他“将自己的魂灵枭首通衢,挂出了原想竭力隐瞒的丑态。

丑态,我说,倒还没有什么丢人,丑态而蒙着公正的皮,这才催人呕吐。

”③嘲讽的原因如下:女师大风潮蔓延到北大,北大评议会部分人士认为教育部长章士钊解散女师大,乃是教育界罪人,在投票程序并不合法的情况下(如主持人违规参与投票以打破六票对六票的均势,临时宣布评议会无表决权之议案、强行付诸表决等),投票宣布北大独立,与教育部脱离关系。

胡适等17名北大教授则于事后发表公开信,呼吁学校“应该早日脱离一般的政潮与学潮”、“学校为教学的机关,不应该自己滚到政治漩涡里去,尤不应该自己滚到党派政争的漩涡里去”。

胡适的这些言论,引发了鲁迅极大的不满。

④2、女师大学潮中,学生一方粗暴剥夺校长资格,查封校长办公室;鲁迅指责校长杨荫榆对学生“率警殴打,断绝饮食”,并非事实20年代高校“学生自治会”权势过大,与女师大风潮有极大关系。

鲁迅先生是五四运动中的一代骁将,中国新文化的奠基人之一。

毛主席给予他很高的评价,指出:鲁迅的方向,就是中国新文化的方向。

即便在20世纪30年代的当时,虽有"左"的右的以及自称"中间"的各方势力夹击,进步青年却一直奉他为精神领袖。

鲁迅因其文风泼辣,力透纸背,经常在文坛犀利的批评和自己不同见解的人和事物。

随手一列,他骂过或者冷嘲热讽过的人有吴稚晖、陈源、徐志摩、章士钊、胡适、林语堂、梁实秋、郭沫若、周扬、成仿吾、章克标、邵洵美等,与他打过一点笔墨官司的人里甚至还有夏衍、朱光潜、李四光、施蜇存等。

我们也不妨来看看鲁迅“骂”过的人的以后的几种情况。

被鲁迅骂过的人,不一定都错,更不一定都坏,比如郭沫若、成仿吾的创造社太阳社诸君子,周扬、田汉等"四条汉子",都是好样的革命家,包括章士钊老先生和梁实秋老先生,依然德高望重。

被鲁迅所喜欢的人,解放以后好象都倒过一点霉。

“奴隶总管”胡风成了反革命,丁玲、冯雪峰是右派,而被鲁迅引以为战友的瞿秋白,文革中从烈士一下子变成了"不足为训"的叛徒。

当然后来这些人也都平反了。

也有被鲁迅骂过现在真成了坏人的如迪克即张春桥。

探讨鲁迅先生的缺点与不足,是可以的,但鲁迅的精神决不容亵渎。

下面,我们把被鲁迅骂过的名人找重点的说一下:梁实秋看到这个名字,我们恐怕马上就想到了鲁迅先生的《“丧家的”“资本家的乏走狗”》一文。

而他也是与鲁迅先生笔战时间最长的一位现代文化名人。

二人的笔战,起初系由对文学的阶级性的不同看法引起,后又延伸到很多方面。

留学美国,师从白璧德的梁实秋主张文学的人性论,而鲁迅却持相反的意见。

可以说,论战之初,还主要在文艺思想的学术范围内,但渐渐双方都过火了,都在一定程度上掺杂进了强词夺理、意气用事,甚或抵毁谩骂,正是在此特定的氛围中,鲁迅先生才写下了《丧家的”“资本家的乏走狗”》一文,而梁实秋也著文《鲁迅与牛》予以反击。

70东方论坛一青岛大学学报(社会科学版)2021年第1期EASTERN FORUM—JOURNAL OF QINGDAO UNIVERSITY(Social Science Edition)No.1,2021顾颉刚与《鲁迅全集》注释鲍国华天津师范大学文学院,天津300387摘要:在人民文学出版社《鲁迅全集》的注释过程中,注释者除查阅文献资料外,还访问了与鲁迅著作内容相关的当事人和知情人。

史学家顾颉刚曾与鲁迅共事,并产生恩怨纠葛,自然在被访问之列。

在接受访问及与注释者的通信中,顾颉刚以平和坦荡之心,提供了不少第一手资料;但在自家日记中,则呈现出不尽相同的立场和观点。

围绕《鲁迅全集》注释的方方面面,在历史的明与暗、思想的显与隐、文本的表与里之间,折射出顾颉刚微妙的政治和文化感受,这成为考察20世纪后半期中国知识分子心态史的一个突出个案。

关键词:顾颉刚;《鲁迅全集》;注释;心态史中图分类号:1210.1文献标识码:A文章编号:1005-7110(2021)01-0070-12在迄今各版本的《鲁迅全集》中,对鲁迅作品的注释,始于1958年版。

①这一版《鲁迅全集》由冯雪峰主持,林辰、孙用、杨霁云、王士菁等担任收集、整理、注释和编辑工作,②“对鲁迅作品的写作背景、涉及的古今人物、历史事件以及社团、书籍、报刊乃至典故、名物、方言土语、引文出处等等,尽可能一一加以注释疏证”③,共撰写注释5800余条,约54万字,为鲁迅作品的阐释和普及做出了重要贡献,并为此后的注释奠定了坚实的基础。

迄今为止规模最大、参与人数最多的一次注释,出现在1981年版《鲁迅全集》中。

这一版针对1958年版注释的不足,从1975年底开始,以单行本的形式重新编注出版鲁迅作品的“征求意见本”,对此前的注释进行修订和补充。

“征求意见本”花费了大量的人力幽力、财力,查阅旧的报刊资料,访问当事人和知情人,先后有近200人参加了注释工作。

④在此基础上,人民文学出版社于全国性纪念鲁迅百年诞辰的1981年出版了16卷本《鲁迅全集》,注释总数达23000余条,240万字左右,较1958年版增加三倍以上。

鲁迅,横刀立马的孤独者翻开《一个都不宽恕――鲁迅和他的论敌》一书,我们依然能感受到80多年前文坛论争的硝烟。

鲁迅手持“匕首”和“投枪”与论敌进行激烈较量的历史画面又重现眼前。

鲁迅在论争中体现出来的“一个都不宽恕”的“硬骨头”精神,他将大量的时间耗费在论争上的做法,需要今天的人们反思与重新评价。

横刀立马的孤独者鲁迅一生写过的许多杂文,被称为“匕首”和“投枪”。

而鲁迅的论敌也不少,有复古派的章士钊、胡先?X、梅光迪等人,有现代派的陈西滢、徐志摩等人,有左联的郭沫若、钱杏?、田汉等人,还有高长虹、顾颉刚等无派系人士,几乎整个文化界人士都与鲁迅有过大大小小的论争。

其论战时间之久、论争范围之广、论敌之多,着实令人匪夷所思。

著名学者陈涑渝将鲁迅与文化界人士的论争史料,汇编成《一个都不宽恕――鲁迅和他的论敌》一书,详细梳理了鲁迅与论敌之间的各种纷争,呈现在读者面前的是一幅波澜壮阔的论争画面,对于后人研究鲁迅的“论争现象”大有帮助。

在《一个都不宽恕――鲁迅和他的论敌》一书中,我们可以看到鲁迅与他人的论争始于20世纪20年代初,既有和派系之间的纷争,也有与高长虹、顾颉刚等人的短兵相接,这些论争主要集中在三大方面:鲁迅与复古派的论争、鲁迅与现代评论派的论争以及鲁迅在左联时期的论争。

我们不难理解鲁迅与复古派之间的恩怨。

从本质上来,无论是复古派中的甲寅派还是学衡派,都是当时社会上出现的文化守成主义,对新文化的发展有极大的阻碍作用,这确实让鲁迅坐立不安。

1925年,甲寅派主张尊孔读经,鲁迅立马写了《十四年的“读经”》、《学界三魂》和《“碰壁”之余》等文章,批评尊孔读经是“开倒车”。

如果说鲁迅与复古派的论争只是蜻蜓点水般的笔战,那鲁迅与现代评论派的论争便是大规模的论战,而鲁迅在左联时期的几次论争则是更大范围的纷争。

引发鲁迅与现代评论派论争的缘起于“女师大风潮”、“五卅惨案”、“三?一八惨案”等事件,鲁迅写下了《我的“籍”和“系”》、《并非闲话》和《不是信》等文章,对现代自由主义知识分子保持警惕,并在《并非闲话(二)》中说道:“人自以为‘公平’的时候,就已经有些醉意了。

龙源期刊网

顾颉刚磕巴皆因小时候背不过《诗经》经常挨老师打

作者:

来源:《北京广播电视报人物周刊》2016年第12期

顾颉刚,原名诵坤,字铭坚,江苏吴县人。

1913年考入北大预科,1920年毕业于北京大学哲学系本科,留北大图书馆任助教,做编目工作。

顾颉刚是现代古史辨学派的创始人,也是中国历史地理学和民俗学的开创者。

顾颉刚说话有些磕巴,鲁迅总是笑话他。

老顾回忆自己磕巴成因是小时候上私塾,老师让他背《诗经》,背不出来就会挨揍,“啪啪地揍脑袋”,于是又惊又吓从此落下了这个病根。

他还说:“‘关关雎鸠’,本来就像磕巴说话嘛。

”。

阅读下文,回答问题。

回忆鲁迅郁达夫鲁迅第一次的见面,不知是在哪一年哪一月哪一日,――我对于时日地点,以及人的姓名之类的记忆力,异常的薄弱,人非要遇见至五六次以上,才能将一个人的名氏和一个人的面貌连合起来。

记在心里——但地方却记得是在北平西城的砖塔胡同一间坐南朝北的小四和房子里。

因为记得那一天天气很阴沉,所以一定是在我去北平,入北京大学教书的那一年冬天,时间仿佛是在下午的三四点钟。

若说起那一年的大事情来,却又有史可稽了,就是曹锟贿选成功,做大总统的那一个冬天。

去看鲁迅,也不知是为了什么事情。

他住的那一间房子,我却记得很清楚,是在那两座砖塔的东北面,正当胡同正中的地方。

一个三四丈宽的小院子,院子里长着三四棵枣树。

大门朝北,而住屋――三间上房――却朝正南,是杭州人所说的倒骑龙式的房子。

那时候,鲁迅还在教育部里当佥事,同时也在北京大学里教小说史略。

我们谈的话,已经记不起来了,但只记得谈了些北大的教员中间的闲话,和学生的习气之类。

他的脸色很青,胡子是那时候已经有了;衣服穿得很单薄,而身材又矮小,所以看起来像是一个和他的年龄不大相称的样子。

他的绍兴口音,比一般绍兴人所发的来得柔和,笑声非常之清脆,而笑时眼角上的几条小皱纹,却很是可爱。

房间里的陈设,简单得很;散置在桌上,书橱上的书籍,也并不多,但却十分的整洁。

桌上没有洋墨水和钢笔,只有一方砚瓦,上面盖着一个红木的盖子。

笔筒是没有的,水池却像一个小古董,大约是从头发胡同的小市上买来的无疑。

他送我出门的时候,天色已经晚了,北风吹得很大;门口临别的时候,他不晓说了一句什么笑话,我记得一个人在走回寓舍来的路上,因回忆着他的那一句,满面还带着了笑容。

鲁迅到上海的时日,照理应该在十八年的春夏之交;因为他于离开厦门大学之后,是曾上广州中山大学去住过一年的;他的重回上海,是在因和顾颉刚起了冲突,脱离中山大学之后;并且因恐受当局的压迫拘捕,其后亦曾在广州闲住了半年以上的时间。

一、关于作者名字的正确读音:《怀疑与学问》作者顾颉刚,原名顾诵坤,“颉刚”是它的号。

小名双庆,笔名有余毅、铭坚等,江苏苏州人。

中国现代著名历史学家、民俗学家,古史辨学派创始人,现代历史地理学和民俗学的开拓者、奠基人。

这是百度搜索可以得知的。

然而,“颉”究竟怎么读?溯源一下,发现特别有意思。

网络搜索,给出的答案如下:颉(jiá):减克:“以我为盗颉资粮,诬也”;颉(jiá):传说中像青狗的怪兽。

“仓颉”(jié):上古人名,相传他创造中国文字。

“仓颉”的颉应读古音,并以商务印书馆《古汉语常用字字典》为准,只能读jiá,古音中颉并没有jié的读音。

颉(xié) :姓氏,在河北安徽内蒙古,甘肃,江西,山西等。

5. 颉(xié):动词,鸟飞向上。

颃(hang):鸟飞向下。

6.颉(xié):形容词,颈项僵直。

个人以为,父母给孩子取名,总是偏向于寓意比较吉祥的意义,比如“颉xié,鸟飞向上”,或者干脆“仓颉造字”。

而“仓颉”的“颉”,我们现在读音是念“jié”,而古代没有这个读音,只有(xié)的读音,因此一些搞训诂的人,就读“仓颉”为“cāngxié”。

而顾颉刚的论文、著作翻译,都被翻作“GuXiegang”。

由此看来,顾颉刚的“颉”,标准的读音,应为“xié”。

二、关于《怀疑与学问》一文的作者:有个网友提出:该文选自顾颉刚《通俗论集》,但查无此书,有亚东图书馆1947年版《顾颉刚通俗论著集》,但该书中并无此文。

高等教育出版社2007年版《学问人生:中国社会科学院名家谈(上)》收有此文,有编者附注云,此文于1934年由吴世昌代为草拟,顾颉刚改订,刊于中华书局高中《国文》教本。

也有人说见于《开明新编国文读本》,应该是一回事。

我于是认真查了一下《学问人生:中国社会科学院名家谈(上)》,的确有《怀疑与学问》,关于顾颉刚,还有一篇是他的学生写的《顾颉刚先生的治学经验和方法》。

鲁迅与顾颉刚到底有什么过节?

傅国涌

【期刊名称】《国家人文历史》

【年(卷),期】2011(000)018

【摘要】读《鲁迅全集》,鲁迅对历史学家顾颉刚有很多尖刻的讽刺,甚至在汉口《民国日报》上公开发表与孙伏园的通信,说顾颉刚反对国民党。

原文是:"我真想不到,那个反对(国)民党使兼士(指沈兼士)愤愤的顾颉刚也到这里作教授了。

天下老鸦一

【总页数】1页(P51-51)

【作者】傅国涌

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】K825.6

【相关文献】

1.鲁迅与顾颉刚不睦原因新探 [J], 卢毅

2.鲁迅和顾颉刚开列的书目 [J], 韩府

3.学识·史识·胆识(其四)——“鲁迅与顾颉刚”续篇(上) [J], 王富仁;

4.学识·史识·胆识(其四)——"鲁迅与顾颉刚"续篇(下) [J], 王富仁;

5.顾颉刚与《鲁迅全集》注释 [J], 鲍国华

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

鲁迅爱给人起绰号作者:李乔来源:《祝您健康·文摘版》2021年第05期鲁迅给人起过不少绰号。

鲁迅的好友许寿裳说:“鲁迅对人,多喜欢给予绰号,总是很有趣的。

”(《亡友鲁迅印象记》)鲁迅给别人起的绰号,总是事出有因,有“生活出典”的,一般来说充满善意,没有损人挖苦人之意,即使略带调侃,也不让人反感,有的绰号还让人喜欢,但若是嘲讽自己所厌恶的人,起的绰号则比较刻薄。

鲁迅给人起绰号,可以追溯到他的童年。

他曾给三弟周建人起过“馋人”和“眼下痣”的绰号,还把好哭鼻子的女生叫“四条”,意思是鼻涕眼泪一块儿流。

一次因为吃冰,房客沈四太太阻拦说“吃了要肚子痛”,结果鲁迅遭到了母亲的責骂,他便给沈四太太起了个“肚子痛”的绰号,抒发了一下小小的不满。

谐谑轻松的绰号,在鲁迅所起的绰号中占相当比例,这类绰号基本就是开玩笑,没有恶意。

鲁迅在北京大学讲课时,同事中有位叫川岛的青年教授,留了个学生头,在教授群里挺扎眼,鲁迅就管他叫“一撮毛”,见面时常亲切地叫他“一撮毛哥哥”。

钱玄同与鲁迅同门受教于章太炎,鲁迅给他起过一个诙谐的绰号,叫“爬来爬去”。

钱玄同与鲁迅、周作人、朱蓬仙等在日本听章太炎讲国学课时,钱玄同在课余谈天时说话最多,且常在席上爬来爬去,鲁迅便赠以绰号“爬来爬去”。

后来,鲁迅把“爬来爬去”简化成了“爬翁”。

海婴是鲁迅的爱子,鲁迅给他起了个绰号,叫“小狗屁”。

这个滑稽、戏谑的绰号,浸透了鲁迅的舐犊之爱。

在鲁迅所起的绰号中,有一类可谓之“亦庄亦谐的绰号”,这种绰号多具有某种思想意义,耐人寻味。

他给维新人物蒋智由起了一个绰号叫“无威仪”,即这种亦庄亦谐的绰号。

蒋智由原本是主张反清革命的,但后来变了。

一次谈服装问题,蒋竟夸赞清朝的红缨帽有威仪,而嫌自己戴的西式礼帽无威仪,后来他又主张君主立宪。

鲁迅不满蒋智由的倒退,便把“无威仪”作为绰号送给了他。

鲁迅曾给翻译家严复起过两个绰号,一个是谐谑轻松的,叫“严不佞”,一个是亦庄亦谐的,叫“载飞载鸣”。

真正的大学教授作者:周勇来源:《视野》2009年第07期天真的大学教授1926年,无论怎么努力也无法摆脱“经济危机”的顾颉刚去了厦门大学,成为鲁迅的同事。

有趣的是,等他要去中山大学投奔好友时,鲁迅也因为不满意厦大的情况要来广州。

两人本无多少矛盾,但因大学复杂的人际关系的原因,彼此之间的学术风格差异演变成剧烈的冲突。

无奈之下,顾颉刚只好答应林语堂的邀请,前往遥远的厦门大学任国文系主任兼国学研究院主任。

顾颉刚本不想去,但为了生计,只得去了。

1926年8月,顾颉刚抵达厦门后,林语堂给他换了聘书,改为研究教授。

顾颉刚有些惊讶,林语堂只说因为顾颉刚新近出版了《古史辨》第一册,地位比以前更高了。

也许林语堂认为顾颉刚身兼两大主任,职称却不如手下的鲁迅等人高,所以才会如此周旋,以便把顾留住。

其实,顾颉刚要求不高,他只想能读书,给他不错的薪水和科研条件就够了,但厦大国文系及国学院要想在学界扬名。

确实得有名气的大学者来挂帅,新近暴得大名的顾颉刚可谓是再合适不过的人选。

可国文系及国学院的人并不都像顾颉刚那样缺少心机,学界的人心以及人际关系就是如此复杂,顾颉刚、林语堂以及厦大所有的人都被卷入这种复杂的局面,以至哪一方都不能实现“从心所欲”。

顾颉刚在厦大的苦乃是无法安心做学问。

天真的他安顿下来后,便写信对老师胡适说:厦门素无文化,生活颇为干燥。

但我志在读书,只要无杂事烦扰,亦可安居乐业。

他真是太天真了,哪里知道人家正在背后不断地给他制造烦恼,使他早点走人。

他与同仁的一切冲突或许都可以归结为“学术文化”差异实在太大,一方面有些人不像他那样以做学问为“真生命”,另一方面,有些人喜欢做的学问与他喜欢的不一样。

前一类人看重的是“位子”,后一类人则看不起顾颉刚做的那种纯粹考证的学问。

顾颉刚本人一直没法回避冲突,他才来几个月便决定离开了。

他去了新组建的广州中山大学。

好友傅斯年1926年底回国就任了中大的文学院院长,能与学术风格相似的好友共事,况且中大眼下经费充裕,薪水稳定。

顾颉刚的硬气口金星陈丹青的文笔显然要比他的画笔犀利,近读他的《笑谈大先生》,在提到“文革”后一代文人的模样时,他用了“坍塌”一词。

文中写道:“1979年‘文革’后第一次文代会召开,报纸上许多久违的老脸出现了:胡风、聂绀弩、丁玲、萧军……一个个都是劫后余生。

我看见什么呢?看见他们的模样无一例外地坍塌了,被扭曲了。

……长期的侮辱已经和他们的模样长在一起了。

”这大半是事实,但在那浩劫中,并非全因扭曲而坍塌,宁折不弯者也是有的,如不一般的历史学家顾颉刚。

“文革”开始后,作为中国社会科学院历史研究所研究员的顾颉刚,自然也得参加运动。

那时他已70多岁,依然每日上班。

由于挤不上公共汽车,他只得带着毛笔、墨盒及简单的午餐步行来往,到所里接受揭发批判和写交代材料及外调材料。

开批斗会时,批斗对象要站在台上自报身份姓名和罪行。

如文学所所长何其芳,当他报名何其芳时,台上的红卫兵立刻吼道:“什么何其芳!何其臭!”他立刻应声改口道:“何其臭!何其臭!”不与群众顶牛。

但轮到顾颉刚时,他总是出人意外地从容报道:“历史研究所一级研究员,顾颉刚。

”不管台上的红卫兵与台下群众如何叫嚷、叱责,他仍不改口。

陪斗的也有一些比他年轻的人,大都觉得他太迂腐,又怕他挨罚,常在会后悄悄地提醒他。

不料下一次批斗会,他照样如此。

当时社科院的食堂里有一个炊事员,喜欢羞辱从台上下来的批斗对象。

有天傍晚,顾颉刚正要下班回家,那炊事员突然将其截住,历数罪状,试图逼其认罪。

但顾颉刚一言不发,兀自昂首伫立。

炊事员自觉无趣,讪讪而退。

顾颉刚的硬气,早在与鲁迅交往的过程中,就表露无遗。

他与鲁迅在1918年就认识了,还时相过从。

鲁迅在《我和〈语丝〉的始终》一文中就提到过他们的交往,而顾颉刚在《古史辨》等书出版后也曾寄赠给鲁迅。

但不久因思想、观念及学术主张等分歧,彼此间就渐渐地形同陌路起来,但言语的冲撞依然有,最后甚至到了剑拔弩张的程度,确切的证据是顾颉刚曾致函鲁迅,“此中是非,非笔墨口舌可以明了”,还是“听候法律解决”。

鲁迅为什么厌恶顾颉刚

凤凰资讯

是非还是意气鲁迅为什么厌恶顾颉刚

顾颌刚

鲁迅小说《理水》中有一座文化山,山上有一位鸟头先生,他鼻子红得发紫,说话结结巴巴。

当人们议论大禹治水时,他立刻把鼻尖涨得通红,吃吃地说:“这这些些都是废话,你们是受了谣言的骗的。

其实并没有所谓禹,‘禹’是一条虫,虫会治水的吗?”这位乌头先生就是影射我国现代著名史学家、“古史辨学派”代表人物顾颌刚。

据《说文解字》,顾字从页雇声,雇是鸟名,页本义是头,“鸟头”这个绰号即从“顾”字而来。

在《古史辨》第一册中,顾颉刚指

出:“禹是上帝派下的神,而不是人。

”他又依据《说文解字》对“禹”字加以解释,说禹是蜥蜴之类的虫。

1919年3月26日,鲁迅在《孔乙己·附记》中反对用小说进行人身攻击,使小说成为一种泼秽水的器具;但16年后他撰写《理水》,却把顾颌刚的生理缺陷当做笔下的嘲讽材料,这显然违反了他当初的创作宣言。

鲁迅后来承认,《故事新编》“内容颇有些油滑,并不佳”(1936年1月18日

致王野秋函),也许含有对上述做法的自我批评吧。

说“禹是一条虫,这是一种石破天惊的新论,更丝毫没有可笑之处。

在《与钱玄同先生论古史书》中,顾颌刚先生指出,《尚书》今文28篇中的《尧典》、《禹贡》、《皋陶漠》3篇是战国儒家的伪造文件。

伪书的作者利用远古的神话材料,确立了一个尧、舜、禹、汤、文、武、周公的古史系统,虚构他们的许多美政,引导人们一心向往儒家宣扬的尧舜盛世。

顾颌刚先生运用翔实的史料,通过缜密的考证,从根本上动摇了封建卫道士径烃守护着的伪古史。

他在史学研究中表现出的“疑古”精神,是当时的反封建思潮的一个侧面。

那么,鲁迅跟顾颉面刚之间的矛盾为什么会发展到水火不相容的地步呢?。

在致许广平、章廷谦等人的私人信扎中,鲁迅真实袒露了他厌恶顾颉刚的几点理由:

一,顾颉刚自称只佩服胡适、陈源两人,而胡适在20年代却多次给封建军阀出谋献策,幻想由他们来“裁兵”“制宪‘’,实行“联省自治”,甚至反对驱逐废帝博仪出宫陈源则是众所周知的鲁迅的论敌。

二、1926年秋,鲁迅与顾颉先后应聘到厦门大学任教。

顾颌刚曾表示不问外事,专一看书,但他推荐了潘家询、黄坚、陈万里来厦大,陈万里又推荐了罗常培、王肇鼎,因而在厦大国文系和国学院形成了一种势力。

他们排斥鲁迅,说鲁迅是“名士派”。

同年12月,章廷谦来厦大任国学院出版部干事兼图书馆编辑。

顾颉刚暗中竭力反对,但事成定局后,他又抢先向章廷谦报告。

章抵厦门的当天,他还派人送章一大碗红烧牛肉和一碗炒菜花。

三,鲁迅1927年致孙伏园的一封信中,说顾颉刚在厦门时曾起劲地反对国民党,使厦大国学院主任、国民党员沈兼士感到愤恨。

1927年1月中旬,鲁迅辞去厦大教职赴广州任中山大学文学系主任兼教务主任。

同年4月18日,顾颌刚也应中山大学文科主任傅斯年之聘来中大担任教授。

鲁迅宣布“顾某若来,周某即去”,坚决表示辞职。

同年5月11日,武汉《中央日报》副刊披露了鲁迅致孙伏园信和鲁迅的学生谢玉生致孙伏园信,指责顾颉则“反对民党”、“造作谣言”、“主张开除学生”等。

7月22日,顾颌刚在杭州看到这份报纸,便于

7月24日致函鲁迅、提出待9月中旬他回广州后将对鲁迅提起诉讼,因为在北伐战争高潮中,“反对民党”无异于反革命。

顾在信中说:“如颉刚确有反革命之事实,虽受死刑,亦所甘心,否则先生等自当负发言之责任。

”鲁迅后来公布了顾的来信和他的复信,并加了一篇文章。

今天看来,顾颉刚在厦大期间确曾有“安插私人”的做法,在对待章廷谦的态度上,也的确表里不一。

但说顾颌刚“反对民党”,恐怕不尽符合事实。

最有力的反证,就是顾颌刚曾在私下里动员胡适参加国民党。

1927年2月,顾颌刚在致胡适信中说:“有一件事我敢请求先生,先生归国以后似以不作政治活动为宜。

如果要作,最好加人国民党。

自从北伐军到了福建。

使我认识了几位军官,看见了许多印刷品,参加了几次宴会,我深感到国民党是一个有主义、有组织的政党,而国民党的主义是切中于救中国的,又感到这一次的革命确比辛亥革命不同,辛亥革命是上层社会的革命,这一次是民众的革命。

我对于他们深表同情,如果学问的嗜好不使我却绝他种事务,我真要加人国民党了。

”(见《胡适来往书信选》上册)顾颌刚的这封私人信札,具体谈及了他在厦门时期的思想转变情况,证明他当时“服膺中山先生的三民主义’而并非“反对民党”。

至于顾颉刚是否系胡适的信徒,也须作具体分析。

顾颉刚承认,他在治学方法上明显受到了胡适的影响;但他同时

也受了我国史学史上疑古思想的影响,乾嘉考据学的影响,道威以来经世致用思想的影响。

在五四运动中,他受到了当时“民主”与“科学”两个口号的深刻影响;在五四以后,他还逐步接受了唯物史观的影响。

在政治态度上,顾颉刚更没有跟在胡适后面亦步亦趋。

在给胡适的信札中,他就批评了胡适提倡“好政府主义’,“反对没收清宫”的主张和“为段政府的善后会议议员”的行为,规劝胡适跟梁启超、丁在君、汤尔和一班人断绝关系。

由此看来,鲁迅跟顾颉刚盛气相向,在某些方面固然有是非之分,在另一些方面也确有彼此误解和意气用事之处。