常见的九种修辞手法

- 格式:doc

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:2

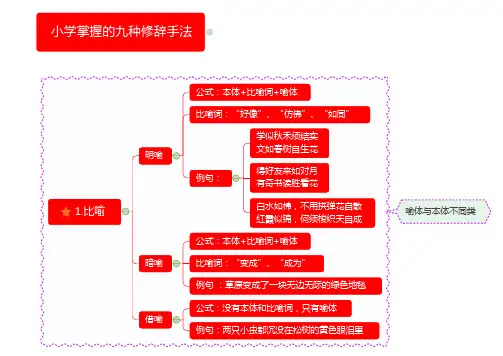

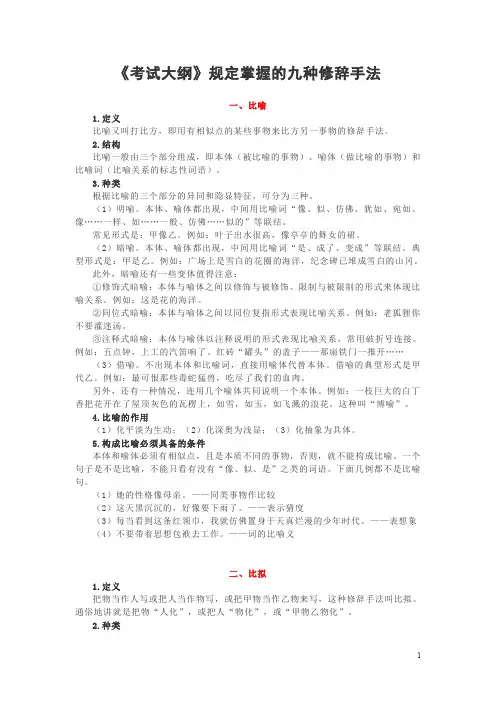

《考试大纲》规定掌握的九种修辞手法一、比喻1.定义比喻又叫打比方,即用有相似点的某些事物来比方另一事物的修辞手法。

2.结构比喻一般由三个部分组成,即本体(被比喻的事物)、喻体(做比喻的事物)和比喻词(比喻关系的标志性词语)。

3.种类根据比喻的三个部分的异同和隐显特征,可分为三种。

(1)明喻。

本体、喻体都出现,中间用比喻词“像、似、仿佛、犹如、宛如、像……一样、如……一般、仿佛……似的”等联结。

常见形式是:甲像乙。

例如:叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

(2)暗喻。

本体、喻体都出现,中间用比喻词“是、成了、变成”等联结。

典型形式是:甲是乙。

例如:广场上是雪白的花圈的海洋,纪念碑已堆成雪白的山冈。

此外,暗喻还有一些变体值得注意:①修饰式暗喻:本体与喻体之间以修饰与被修饰、限制与被限制的形式来体现比喻关系。

例如:这是花的海洋。

②同位式暗喻:本体与喻体之间以同位复指形式表现比喻关系。

例如:老狐狸你不要灌迷汤。

③注释式暗喻:本体与喻体以注释说明的形式表现比喻关系,常用破折号连接。

例如:五点钟,上工的汽笛响了。

红砖“罐头”的盖子——那扇铁门一推开……(3)借喻。

不出现本体和比喻词,直接用喻体代替本体。

借喻的典型形式是甲代乙。

例如:最可恨那些毒蛇猛兽,吃尽了我们的血肉。

另外,还有一种情况,连用几个喻体共同说明一个本体。

例如:一枝巨大的白丁香把花开在了屋顶灰色的瓦楞上,如雪,如玉,如飞溅的浪花。

这种叫“博喻”。

4.比喻的作用(1)化平淡为生动;(2)化深奥为浅显;(3)化抽象为具体。

5.构成比喻必须具备的条件本体和喻体必须有相似点,且是本质不同的事物,否则,就不能构成比喻。

一个句子是不是比喻,不能只看有没有“像、似、是”之类的词语。

下面几例都不是比喻句。

(1)她的性格像母亲。

——同类事物作比较(2)这天黑沉沉的,好像要下雨了。

——表示猜度(3)每当看到这条红领巾,我就仿佛置身于天真烂漫的少年时代。

——表想象(4)不要带着思想包袱去工作。

常见常用的九种修辞手法

常见常用的九种修辞手法包括比喻、拟人、排比、夸张、设问、反问、对偶、暗示和借代。

比喻:将两个本质不同的事物进行相似性比较,使得说明更加生动形象。

例如:“教师的爱心像春日暖阳,温暖着学生们的心田。

”

拟人:赋予事物人的属性,使表达更为亲切。

例如:“柳枝轻摆,像是在向人们招手。

”

排比:通过三个或以上相同句式来强化语势,增强表达效果。

例如:“友谊像春天的新芽,像夏日的清风,像秋日的果实,像冬日的暖阳。

”

夸张:通过夸大或缩小事物的特性来强调表达的情感。

例如:“他的歌声如此动听,仿佛天籁之音。

”

设问:通过提问引起人们的注意,强调接下来的答案。

例如:“这道题答案是什么?当然是3了。

”

反问:通过反问句来表达肯定的意思,加强语气。

例如:“难道你不认为这样做是正确的吗?”

对偶:使用结构对称的句子,以达到平衡和美感的效果。

例如:“山高水长,天南地北。

”

暗示:通过间接的方式来暗示意思,引发人们的联想。

例如:“秋叶落下的声音,似乎在诉说着秋天的故事。

”

借代:用一个词代替另一个词,以简化表达或加强表达效果。

例如:“萤火虫点亮了夏夜的星空。

”

这九种修辞手法都可以有效地增强语言的表现力和感染力,让语言表达更为生动和鲜明。

在使用这些修辞手法时,要注意它们的定义和使用情境,以便更好地发挥其作用。

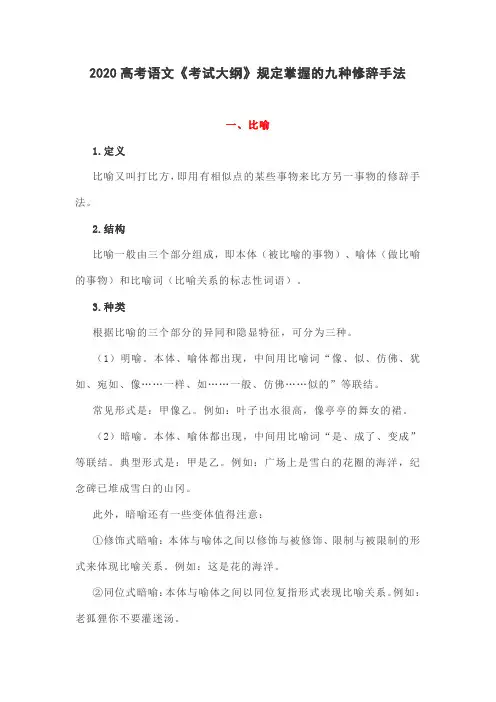

2020高考语文《考试大纲》规定掌握的九种修辞手法一、比喻1.定义比喻又叫打比方,即用有相似点的某些事物来比方另一事物的修辞手法。

2.结构比喻一般由三个部分组成,即本体(被比喻的事物)、喻体(做比喻的事物)和比喻词(比喻关系的标志性词语)。

3.种类根据比喻的三个部分的异同和隐显特征,可分为三种。

(1)明喻。

本体、喻体都出现,中间用比喻词“像、似、仿佛、犹如、宛如、像……一样、如……一般、仿佛……似的”等联结。

常见形式是:甲像乙。

例如:叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

(2)暗喻。

本体、喻体都出现,中间用比喻词“是、成了、变成”等联结。

典型形式是:甲是乙。

例如:广场上是雪白的花圈的海洋,纪念碑已堆成雪白的山冈。

此外,暗喻还有一些变体值得注意:①修饰式暗喻:本体与喻体之间以修饰与被修饰、限制与被限制的形式来体现比喻关系。

例如:这是花的海洋。

②同位式暗喻:本体与喻体之间以同位复指形式表现比喻关系。

例如:老狐狸你不要灌迷汤。

③注释式暗喻:本体与喻体以注释说明的形式表现比喻关系,常用破折号连接。

例如:五点钟,上工的汽笛响了。

红砖“罐头”的盖子——那扇铁门一推开……(3)借喻。

不出现本体和比喻词,直接用喻体代替本体。

借喻的典型形式是甲代乙。

例如:最可恨那些毒蛇猛兽,吃尽了我们的血肉。

另外,还有一种情况,连用几个喻体共同说明一个本体。

例如:一枝巨大的白丁香把花开在了屋顶灰色的瓦楞上,如雪,如玉,如飞溅的浪花。

这种叫“博喻”。

4.比喻的作用(1)化平淡为生动;(2)化深奥为浅显;(3)化抽象为具体。

5.构成比喻必须具备的条件本体和喻体必须有相似点,且是本质不同的事物,否则,就不能构成比喻。

一个句子是不是比喻,不能只看有没有“像、似、是”之类的词语。

下面几例都不是比喻句。

(1)她的性格像母亲。

——同类事物作比较(2)这天黑沉沉的,好像要下雨了。

——表示猜度(3)每当看到这条红领巾,我就仿佛置身于天真烂漫的少年时代。

知识清单——九种常见的修辞手法1.比喻。

构成比喻必须具备两个条件:一是本体和喻体必须是本质不同的两类事物,否则不能构成比喻,如“这栋房子就像是楼房”就不是比喻;二是本体和喻体之间必须有相似点。

看一个句子是不是比喻句,应看它是否具备以上两个条件,不能只看有没有比喻词。

下面的几种情况,句中虽有比喻词,但不是比喻句。

(1)同类事物相比较。

如:他长得很像他的母亲。

(2)表示猜度。

如:远远地看见一座椭圆形的建筑,像是体育馆。

(3)表示想象。

如:登上城楼,我心里非常激动,仿佛一下子成了一位威武的戍关武士。

(4)表示举例的引词。

如:社会主义中国涌现许多楷模,像雷锋、焦裕禄、孔繁森等。

比喻有明喻、暗喻、借喻三种类型,三者之间的区别是:本体、喻体、比喻词都出现的是明喻或暗喻;本体和比喻词都不出现,只出现喻体的是借喻。

明喻和暗喻的区别:明喻的比喻词是“像”“仿佛”等,暗喻的比喻词是“是”“成了”“变成”等。

如:(1)叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

(明喻)(2)那又浓又翠的景色,简直是一幅青绿的山水画。

(暗喻)(3)废除几千年的封建制度,需要一场暴风雨。

(借喻,借“暴风雨”比喻轰轰烈烈的革命运动)比喻的作用有两个:一是对事物的特征进行描绘或渲染,使事物生动、具体,给人以鲜明深刻的印象;二是用浅显易见的事物对深奥的道理加以说明,使说明深入浅出。

2.比拟。

比拟的修辞手法包括拟人和拟物两种。

不少考生能准确地辨析并灵活地运用拟人的修辞手法,但对拟物却往往辨析不出来,有时甚至把拟人和拟物混淆了。

其实,拟人是把物当作人来写,而拟物则是把人当作物来写,或把甲物当作乙物来写。

如:(1)天上的星星快活地眨着眼睛.......。

(拟人)(2)他骄傲自满,尾巴都翘上天了.......。

(拟物)比拟的作用:亲切自然,生动活泼,具体形象。

3.借代。

借代是不直接说出人或事物的名称,借同它密切相关的名称去代替的一种修辞手法。

它主要包括以下几种形式:(1)特征代本体。

九种常见修辞手法一、比喻:用在记叙、说明、描写中,化无形为有形,化抽象为具体,化平淡为生动,化冗长为简洁,化深奥为浅显,给读者留下鲜明、深刻的印象。

比喻一般由三部分构成,即本体(被比喻的事物)、喻体(作比喻的事物)和比喻词(比喻关系的标志性词语)组成。

(一)比喻的种类(1)明喻:本体和喻体都出现,中间用比喻词“像、似、仿佛、犹如”等联结,有时后面还有“似的”、“一样”等词语配合。

明喻的典型形式是:甲像乙。

例如:天上的云奇形怪状,有的像奔马,有的像狮子。

(2)暗喻:本体喻体都出现,中间用比喻词“是”、“成了”、“变成”等联结,有时暗喻不用比喻词。

暗喻的典型形式为:甲是乙。

例如:这是花的海洋。

窄窄的木板,是一支飞鸣的利箭。

小小的三角帆,是一支彩色的大翅膀。

(3)借喻:不出现本体,直接叙述喻体。

借喻的典型形式为甲代乙。

例如:忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

(4)博喻:连用几个喻体共同说明一个本体。

例如:层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

(“明珠”、“星星”“刚出浴的美人”分别从色彩、光华、感受等角度,抓住光亮、隐约闪烁、清新洁净等相似点来描绘出荷花的美。

)(二)运用比喻应注意的问题(1)、比喻的本体和喻体是两个具有相似点的不同类别的事物,而且喻体必须常见、易懂,能使人清楚地了解本体和喻体之间的比喻和被比喻的关系。

(2)、比喻要贴切,紧紧抓住本体和喻体之间的相似点。

(3)、比喻要有感情色彩,应当表现出作者的思想感情。

(4)、比喻运用不恰当常常表现为本体和喻体之间没有相似点,或者喻体表达的思想感情不恰当,在运用时应当特别注意避免。

(三)运用比喻的条件(1)甲和乙必须是不同类的事物。

下面几种情况不是比喻:①同类相比。

如:她长得像她爸爸。

②表示猜度。

如:这本书好像是他的。

③表示想象。

如:我仿佛又回到了二十多年前的孩提时代。

九种常见修辞手法的含义作用(效果)及比较1.比喻:将两个不同的事物进行比较,通过描写相似之处来达到生动形象的表达效果。

比喻可以使抽象的概念更具体、形象,使语言更加富有感染力和表现力。

例句:她的笑容如阳光一般温暖。

2.比拟:通过对两个事物的共同点进行对比来突出被修饰对象的特点。

比拟可以用于形容人物特征、情感和景物等方面的描写,以使文字更具生动感和表现力。

例句:他虽为铁面无情的警察,却有一颗如黄金般温暖的心。

3.拟人:将无生命的物体、抽象的概念或动物赋予人的特征和能力,以增强描写的表现力和形象感。

拟人可以使物象更加生动、有趣,也方便读者对其进行思考和理解。

例句:夜幕低垂,星星似乎在窃窃私语。

4.夸张:对事物的特点进行夸大或渲染,以加强表达的效果。

夸张可以使文字更加鲜明、有趣,引起读者的共鸣和注意。

例句:他的身高可以媲美一座高山。

5.排比:在同一句或相邻句中使用相同结构的词语或句子,以使表达更加连贯、鲜明和有力。

排比可以使修辞效果更加突出,增强语言的表现力。

例句:爱情需要真诚、付出和理解。

6.反问:以问句的方式来表达说话人的观点或引起对方思考。

反问可以激起读者的思考和探索,增强修辞的说服力和抒情性。

例句:难道生活只有苦难吗?7.借代:用一个词来代替另一个词,使句子结构更加简洁、明了。

借代可以通过简化句子结构来保持流畅和紧凑,同时也可以让读者更好地理解句子的意义。

例句:他的大脑是他最强大的武器。

8.对仗:在语言中通过平衡配搭、对称的句子结构来达到修辞目的。

对仗可以增加句子的节奏感和音调,使语言更加优美和和谐。

例句:风轻轻吹,雨纷纷下。

9.比较:通过对事物的相似和差异进行对比,使句子更具说明性和感染力。

比较可以让读者更清晰地理解事物的特点和关系。

例句:他的声音如同湍急的江水,嘹亮而动听。

在这九种常见修辞手法中,比喻、比拟、拟人等是通过对两个事物的比较和形象描绘来增加修辞效果。

夸张、排比等通过对事物的夸大或相同结构的运用来突出表达的效果。

9种常用的修辞手法及作用1、 比喻比喻就是打比方,是用本质不同而又有相似点的事物描绘事物或说明道理的方法。

明喻的形式可简缩为:甲(本体)如(喻词:像、似、若、犹、好像、仿佛)乙(喻体)。

暗喻的形式可简缩为:甲是(喻词:成、变成、成为、当作、化作)乙。

借喻:只出现喻体,本体与比喻词都不出现。

如:燕雀安知鸿鹄之志!作用:能将表达的内容说得生动、具体、形象。

给人以深刻鲜明的形象,使说理更透彻。

二、借代不直接说出要说的人或事物,而是借用与这一人或事物有密切关系的名称来替代。

以部分代全体; 不拿群众一针一线。

(一针一线代群众的一切财产)用具体代抽象; 不要大锅饭。

("大锅饭"代抽象的"平均主义")用特征代本体; 花白胡子坐在墙角里吸旱烟。

(花白胡子是以特征代本体)用专名代通称。

中国人民中间,实在有成千上万的诸葛亮。

用创作者代本体,如:李坚弹肖邦,弹李斯特。

何以解忧,唯有杜康用材料代本体、用工具代本体、用所在代本体。

如:丝竹、算盘、黄泉(今天为词语借代义)作用:可引人联想,形象突出、生动、具体、使特点更鲜明。

如: ① ②③④★借代和借喻区别:构成借代的基础是事物的相关性,要求借体和本体有某种关系。

构成借喻的基础是事物的相似性,要求喻体和本体有某些方面的相似。

三、比拟拟物:人既不可翘尾巴,也不可夹着尾巴。

只恐双溪舴艋(zé měng)舟,载不动许多愁拟人:山在欢呼,溪在歌唱。

作用:使具体事物人格化、语言生动、形象。

四、夸张对事物的形象、特征、作用、程度等作扩大或缩小描绘的一种修辞方法。

1 白发三千丈,缘愁似个长。

("三千丈"为扩大夸张)2 芝麻粒儿大的事,不必放在心上。

("芝麻粒儿"是缩小夸张)3 看见这样鲜绿的麦苗,就嗅出白面馍馍的香味来了。

(超前夸张)作用:揭示事物的本质,烘托气氛,引起联想,使表达的事物更突出、更鲜明。

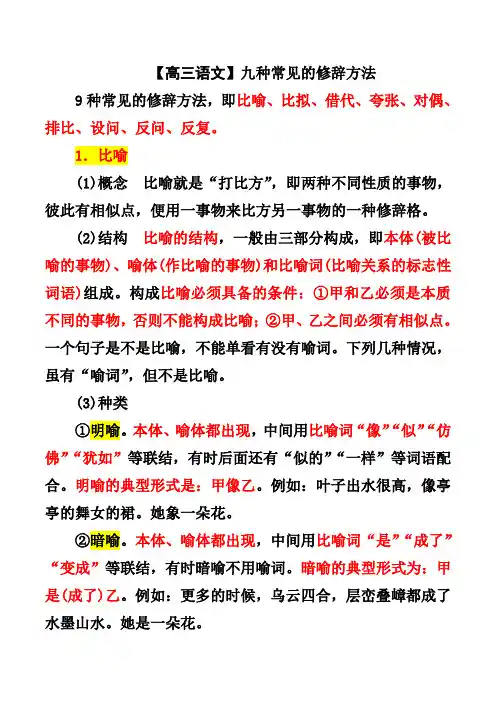

【高三语文】九种常见的修辞方法9种常见的修辞方法,即比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、设问、反问、反复。

1.比喻(1)概念比喻就是“打比方”,即两种不同性质的事物,彼此有相似点,便用一事物来比方另一事物的一种修辞格。

(2)结构比喻的结构,一般由三部分构成,即本体(被比喻的事物)、喻体(作比喻的事物)和比喻词(比喻关系的标志性词语)组成。

构成比喻必须具备的条件:①甲和乙必须是本质不同的事物,否则不能构成比喻;②甲、乙之间必须有相似点。

一个句子是不是比喻,不能单看有没有喻词。

下列几种情况,虽有“喻词”,但不是比喻。

(3)种类①明喻。

本体、喻体都出现,中间用比喻词“像”“似”“仿佛”“犹如”等联结,有时后面还有“似的”“一样”等词语配合。

明喻的典型形式是:甲像乙。

例如:叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

她象一朵花。

②暗喻。

本体、喻体都出现,中间用比喻词“是”“成了”“变成”等联结,有时暗喻不用喻词。

暗喻的典型形式为:甲是(成了)乙。

例如:更多的时候,乌云四合,层峦叠嶂都成了水墨山水。

她是一朵花。

③借喻。

不出现本体,只出现喻体。

借喻的典型形式为甲代乙。

例如:独有英雄驱虎豹,更无豪杰怕熊罴。

(把敌人比喻为虎豹、熊罴)④博喻。

连用几个比喻共同说明一个本体。

例如:这种下笔以前的修改是最要紧不过的了,正如盖房子首先要打好图样,作战首先要订好计划一样。

(判断:春雨象花针,象细丝。

()红的象火,粉的象霞,白的象雪。

())(4)作用①化平淡为生动;②化深奥为浅显;③化抽象为具体;④化冗长为简洁。

注意:明喻、暗喻、借喻、博喻统称比喻,做题时可以不用细分,但可以作为判断比喻修辞额依据。

2.比拟(1)概念比拟是把甲事物模拟作乙事物来写的修辞方式。

(2)种类①拟人:把物当做人来写(拟人)。

例如:女人坐在小院当中,手指上缠绞着柔滑修长的苇眉子。

苇眉子又薄又细,在她怀里跳跃着。

小鸟在歌唱。

②拟物:把人当做物来写或把此物当做彼物来写。

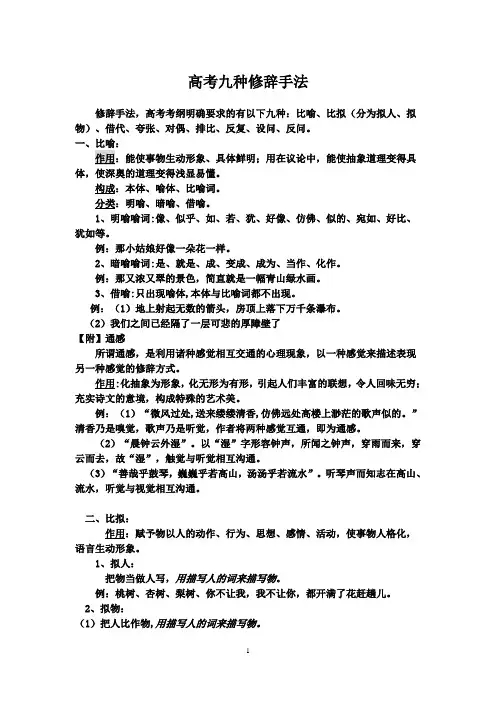

高考九种修辞手法修辞手法,高考考纲明确要求的有以下九种:比喻、比拟(分为拟人、拟物)、借代、夸张、对偶、排比、反复、设问、反问。

体,使深奥的道理变得浅显易懂。

构成:本体、喻体、比喻词。

分类:明喻、暗喻、借喻。

1、明喻喻词:像、似乎、如、若、犹、好像、仿佛、似的、宛如、好比、犹如等。

例:那小姑娘好像一朵花一样。

2、暗喻喻词:是、就是、成、变成、成为、当作、化作。

例:那又浓又翠的景色,简直就是一幅青山绿水画。

3、借喻:只出现喻体,本体与比喻词都不出现。

例:(1)地上射起无数的箭头,房顶上落下万千条瀑布。

(2)我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了【附】通感所谓通感,是利用诸种感觉相互交通的心理现象,以一种感觉来描述表现另一种感觉的修辞方式。

作用:化抽象为形象,化无形为有形,引起人们丰富的联想,令人回味无穷;充实诗文的意境,构成特殊的艺术美。

例:(1)“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

”清香乃是嗅觉,歌声乃是听觉,作者将两种感觉互通,即为通感。

(2)“晨钟云外湿”。

以“湿”字形容钟声,所闻之钟声,穿雨而来,穿云而去,故“湿”,触觉与听觉相互沟通。

(3)“善哉乎鼓琴,巍巍乎若高山,汤汤乎若流水”。

听琴声而知志在高山、流水,听觉与视觉相互沟通。

二、比拟:作用:赋予物以人的动作、行为、思想、感情、活动,使事物人格化,语言生动形象。

1、拟人:把物当做人写,用描写人的词来描写物。

例:桃树、杏树、梨树、你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。

2、拟物:(1)把人比作物,用描写人的词来描写物。

例:①人群不顾一切,涌了上来。

②在群众的呼喝声中,那个恶霸夹着尾巴逃跑了。

(2)把甲事物当成乙事物来写。

用描写此物的词来描写彼物。

①火山发出一声咆哮。

②她们看见不远的地方,那宽厚肥大的荷叶下面,有一个人的脸,下半截身子长在水里。

三、借代:不直接说出所要表达的人或事物(本体),而是借用与它有密切相关的人或事物(借体)来代替。

初中九种常用修辞手法及配套练习题文章中运用修辞手法可以使文章阅读起来更加有趣,使语言表达鲜明、生动。

我们常见的修辞方法有:比喻、拟人、夸张、排比、对偶、借代、反问、设问、反复这九种。

下面是这八种常见的修辞手法的概念及配套的练习题。

一、比喻:比喻就是“打比方”,即利用不同事物之间的某些相似之处,用一个事物来比方另一个事物。

多用一些具体的,浅显的、熟知的事物来说明抽象的、深奥的、生疏的事物。

1.比喻的三个要素:(1)本体:即被比方的事物;(2)喻体:即用来作比方的事物;(3)比喻词:用来表示比喻关系的词。

2.常见的比喻词:像、好像、若、似、似的、似乎、好似、恰似、如、犹如、有如、仿佛、好比、一样、成了、是、变成等。

二、拟人:拟人就是把事物人格化,将本来不具备人动作和感情的事物变成和人一样具有动作和感情的样子。

1.拟人修辞手法的表达效果:赋予事物以人类的行为特点,生动形象地表达出作者的情感,让读者感到所描写的物体显得更活泼、亲近,使文章更加生动形象。

三、排比:由三个或三个以上结构相同或相似、内容相关、意义相近、语气一致的短语或句子排列起来,借以增强表达效果。

1.排比修辞手法的表达效果:(1)用排比来说理,可收到条理分明的效果。

(2)用排比来抒情,节奏和谐,显得感情洋溢。

(3)用排比来叙事写景,能使层次清楚、描写细腻、形象生动。

四、夸张:夸张是对事物的性质,特征等故意地、合情合理地夸大或缩小。

一定要注意:对某一个事物进行扩大或者缩小的描述,但不是豪无边际没有原则无限的,不同于说大话,而是艺术的扩大或缩小。

1.夸张修辞手法的三个要素:(1)扩大夸张:对事物形状、性质、特征、作用、程度等加以夸大。

(2)缩小夸张:对事物形象、性质、特征、作用、程度等加以缩小。

(3)超前夸张:把后出现的说成先出现,把先出现的说成后出现。

五、借代:借代是不直接说出本体事物的名称,而借用与本体事物相联系的其他事物来代替本体。

借代修辞手法的表达效果:恰当地运用借代可以引人联想,使语句拥有形象突出、特点鲜明、文笔精炼、具体生动的效果。

九大修辞手法及作用修辞手法是一种修饰语言的技巧,通过巧妙运用修辞手法,可以使文章更加生动有趣、情感更加丰富,并能更好地传达作者的意图。

在文学作品中,修辞手法的运用是十分重要的,下面将介绍九大常见的修辞手法及其作用。

一、比喻比喻是通过将两个不同的事物进行类比来形成一种形象生动的修辞手法。

比喻常常利用平时熟悉的事物来说明抽象概念,使读者更容易理解。

例如,常见的“他像一只狼一样凶狠”就是用狼来比喻这个人的凶狠,使读者更能感受到这个人的可怕。

二、拟人拟人是将无生命的事物赋予人的特质和行为的修辞手法。

通过拟人,可以使事物栩栩如生,增加文章的感染力。

例如,“树叶在微风中轻轻地跳舞”中的“跳舞”就是将树叶拟人化,使读者感受到树叶的生动活泼。

三、夸张夸张是为了突出某种感受或效果,故意把事物的某种特征进行放大的修辞手法。

夸张可以增强表达的效果,使文章更加生动有趣。

例如,“她的泪水可以填满整个大海”中的“填满整个大海”就是夸张的表达方式,使读者更能感受到主人公的悲伤之情。

四、反问反问是用疑问的方式来表达肯定或否定的修辞手法。

通过反问,可以引起读者的思考和共鸣,增加文章的说服力。

例如,“难道我们不应该保护环境吗?”中的反问句表达了对环境保护的呼吁,使读者更加关注环境问题。

五、排比排比是通过并列结构将同类事物或相似的句子排列在一起,以增加修辞效果的修辞手法。

排比可以使文章更加有节奏感,引起读者的注意。

例如,“我爱你,爱你的微笑,爱你的眼睛,爱你的声音”中的排比句式使表达更加生动。

六、设问设问是通过提出问题的方式来引起读者的思考,增加修辞效果的修辞手法。

设问可以使文章更加引人入胜,激发读者的兴趣。

例如,“人生的意义是什么?”中的设问引发了对人生意义的思考,使读者更加深入地思考自己的人生。

七、对比对比是通过将两个相对的事物进行对照,突出事物的特点和差异的修辞手法。

对比可以使文章更加鲜明,增加冲突感。

例如,“黑夜中的星星和白天中的太阳形成鲜明对比”中的对比表达了黑夜和白天的差异,使读者更能感受到两者的不同。

常见的九种修辞手法

常见的九种修辞手法有:

1、拟人:是将事物人格化,变成和人一样具有动作和感情的样子。

2、夸张:为了达到某种特定的表达效果,对事物的形象、特征、作用、程度等方面着意扩大或缩小的修辞方式。

3、比喻:根据事物的相似点,用具体的、浅显的、熟知的事物来说明抽象的、深奥的、生疏的事物,即打比方。

4、排比:把内容紧密关联、结构基本相同或相似、语气基本一致的三个或三个以上的句子或短语递相排列,用来表达相近或相关语意的修辞方式。

5、对偶:用结构相同、内容关联的一对短语或句子来表达两个相对或相近的意思的修辞方式。

6、借代:不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它有密切相关的人或事物来代替。

7、反复:为了强调某个词语或句子,而反复出现该词语或句子的修辞方式。

8、设问:为了引起别人的注意,故意先提出问题,然后自己回答。

9、反问:用疑问的形式表达确定的意思,以加强语气。

常见的九种修辞手法 1 比喻

根据事物的相似点,用具体的,浅显的、熟知的事物来说明抽象的、深奥的、生疏的事物,即打比方。

构成比喻的关键:甲和乙

必须是本质不同的.....两类..事物..

,甲乙之间必须有相似点...

,否则不能成立。

作用:①化平淡为生动;②化深奥为浅显;③化抽象为具体;④化冗长为简洁。

分类:

2 比拟

根据想象把物当做人,把抽象的概念当做人或物,或者把人当做物、把此物当做彼物来描写。

作用:①增添特有的情味

②把事物写的神形毕现,栩栩如生,抒发爱憎分明的感情

③能启发读者想像,令文章更生动。

3 借代

就是用相关的事物来替代所要表达的事物。

作用:①以简代繁;②以实代虚;③以奇代凡;④以事代情 分类:

为追求某种表达效果,对事物的形象、特征、作用、程度等方面进行合乎情理的有意扩大或缩小。

作用:

①突出事物的本质和特征;②烘托气氛,增强感染力;③感情鲜明、增强语言生动性。

分类: 5 对偶

是用字数相等、结构形式相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对或相近意思的修辞方式。

作用:①便于吟诵,易于记忆;②用于诗词、有音乐美;③表意凝炼,抒情酣畅。

分类:

温馨歌诀:

对偶对仗,结构一样, 词性相同,字数相当。

字句对称,节奏铿锵, 朗朗上口,易记心上。

由三个或三个以上结构相同或相似、内容相关、语气一致的短语或句子排列在一起,用来加强语势,强调内容,加重感情的修辞方式。

作用:①内容集中,增强气势;②叙事透辟,条分缕析;③节奏鲜明,长于抒情。

7 反复

8 反问

是为了加强语气,用疑问的形式表达确定的意思的一种修辞方式。

作用:加强语气,表示强烈的感情。

分类: 9 设问

即是明知故问、自问自答,或提出问题不需确定答案的修辞方式。

作用:①强调问题,以引起人们注意,启发人们进行思考。

②在结构上还起到引出下文、承上启下、使层次分明、条理清晰、结构紧凑的作用;

例如:谁是我们最可爱的人呢?我们的部队,我们的战士,我感到他们是最可爱的。