颅内血肿的演变

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:1

颅内血肿分类颅内血肿是指在颅腔内部发生的血液积聚,根据血肿的形成原因和发展过程,可分为以下几类。

1. 外伤性颅内血肿:外伤性颅内血肿是最常见的一种类型,常见于头部外伤后。

外伤性颅内血肿根据血肿的形态和部位可分为以下几种:- 硬膜外血肿:血液积聚在硬膜与颅骨之间,常由颅骨骨折引起。

病人常有头部外伤史,出现头痛、恶心、呕吐等症状。

- 硬膜下血肿:血液积聚在硬膜下,常由植物神经系统受损引起,如副脑室破裂出血。

病人表现为头痛、意识障碍等症状。

- 蛛网膜下腔出血:血液积聚在蛛网膜下腔,常由脑血管破裂引起。

病人表现为剧烈头痛、意识障碍等症状。

2. 颅内动脉瘤破裂引起的血肿:颅内动脉瘤是颅内最常见的动脉疾病之一,其破裂可导致血肿形成。

根据动脉瘤的位置和破裂的严重程度,血肿形态各异,常见的有以下几种:- 动脉瘤周围血肿:血液积聚在动脉瘤周围组织内,常由动脉瘤破裂引起。

病人表现为剧烈头痛、意识障碍等症状。

- 动脉瘤内血肿:血液积聚在动脉瘤内部,常由动脉瘤破裂引起。

病人表现为剧烈头痛、意识障碍等症状。

3. 脑血管畸形破裂引起的血肿:脑血管畸形是指先天性血管异常,其破裂可导致血肿形成。

根据脑血管畸形的类型和破裂的严重程度,血肿形态各异,常见的有以下几种:- 动静脉畸形破裂引起的血肿:血液积聚在动静脉畸形周围组织内,常由动静脉畸形破裂引起。

病人表现为剧烈头痛、意识障碍等症状。

- 静脉畸形破裂引起的血肿:血液积聚在静脉畸形周围组织内,常由静脉畸形破裂引起。

病人表现为剧烈头痛、意识障碍等症状。

4. 出血性脑卒中引起的血肿:出血性脑卒中是指脑血管破裂导致脑内出血,形成血肿。

根据出血的部位和范围,血肿形态各异,常见的有以下几种:- 脑出血引起的血肿:血液积聚在脑组织内,常由高血压引起。

病人表现为剧烈头痛、意识障碍等症状。

- 脑干出血引起的血肿:血液积聚在脑干内部,常由脑干动脉破裂引起。

病人表现为剧烈头痛、意识障碍等症状。

5. 其他类型的颅内血肿:除了上述几类外,还有一些罕见的颅内血肿类型,如颅内感染引起的脑脓肿,脑血管炎引起的血肿等。

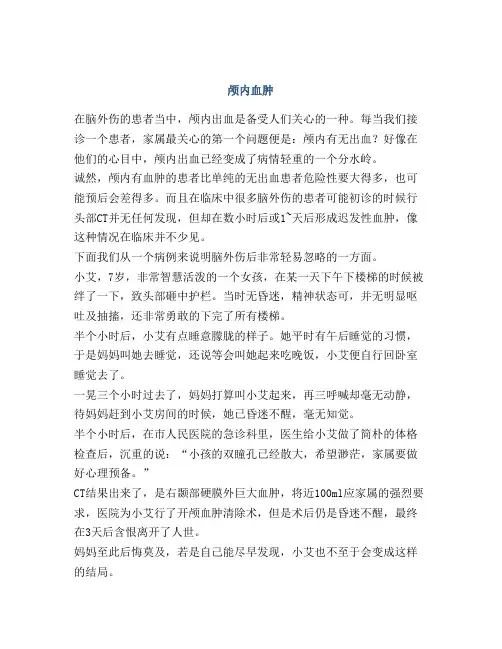

颅内血肿在脑外伤的患者当中,颅内出血是备受人们关心的一种。

每当我们接诊一个患者,家属最关心的第一个问题便是:颅内有无出血?好像在他们的心目中,颅内出血已经变成了病情轻重的一个分水岭。

诚然,颅内有血肿的患者比单纯的无出血患者危险性要大得多,也可能预后会差得多。

而且在临床中很多脑外伤的患者可能初诊的时候行头部CT并无任何发现,但却在数小时后或1~天后形成迟发性血肿,像这种情况在临床并不少见。

下面我们从一个病例来说明脑外伤后非常轻易忽略的一方面。

小艾,7岁,非常智慧活泼的一个女孩,在某一天下午下楼梯的时候被绊了一下,致头部砸中护栏。

当时无昏迷,精神状态可,并无明显呕吐及抽搐,还非常勇敢的下完了所有楼梯。

半个小时后,小艾有点睡意朦胧的样子。

她平时有午后睡觉的习惯,于是妈妈叫她去睡觉,还说等会叫她起来吃晚饭,小艾便自行回卧室睡觉去了。

一晃三个小时过去了,妈妈打算叫小艾起来,再三呼喊却毫无动静,待妈妈赶到小艾房间的时候,她已昏迷不醒,毫无知觉。

半个小时后,在市人民医院的急诊科里,医生给小艾做了简朴的体格检查后,沉重的说:“小孩的双瞳孔已经散大,希望渺茫,家属要做好心理预备。

”CT结果出来了,是右颞部硬膜外巨大血肿,将近100ml应家属的强烈要求,医院为小艾行了开颅血肿清除术,但是术后仍是昏迷不醒,最终在3天后含恨离开了人世。

妈妈至此后悔莫及,若是自己能尽早发现,小艾也不至于会变成这样的结局。

从病情角度来分析,小艾受伤的部位应是头的右颞部,她的受伤直接导致了硬脑膜中动脉的破裂,结果出血在很短时间内迅速增加,形成硬膜外血肿,引起占位效应,超过代偿的限度后直接导致急性脑疝的形成,在临床上直接表现为双瞳孔散大,最终引起脑干功能衰竭,呼吸中枢停止运行而死亡。

小艾的病是否真的无药可医呢?大错特错,从专业角度看,硬膜外血肿是颅内所有血肿里面预后相对最好的一种,因为它并无脑实质或功能区的损伤,出血完全是依靠颅骨骨折线或硬脑膜上的主要血管或分支。

㈠.造成颅内血肿的MRI各期表现不同且错综复杂的根本原因,是由于血肿中的红细胞内的血红蛋白(Hb)的脱氧(即由氧合血红蛋白变为脱氧血红蛋白)、氧化(即氧化为高铁血红蛋白)、游离(即红细胞溶解破裂后形成游离的高铁血红蛋白)、分解(即血红蛋白分解后释放出含铁血黄素和铁蛋白)及血肿的凝固、液化、囊变(包括“含铁血黄素和铁蛋白囊腔”和“液性囊腔”)和脑出血的急性期和亚急性期的严重血管源性脑水肿的综合MRI表现的反映。

本人根据不同时期的MRI信号表现情况,习惯的分期为:超急性早期、超急性晚期、急性早期、急性晚期、亚急性早期、亚急性晚期、慢性早期、慢性晚期共8个时期,简称为:【超早-超晚-急早-急晚-亚早-亚晚-慢早-慢晚】。

分述如下:①超急性早期:氧合血红蛋白为抗磁性物质,不影响T1和T2弛豫时间,所以此期T1WI和T2WI均为等信号。

②超急性晚期:由于血凝块水分的吸收,血凝块浓缩致蛋白浓度含量增高,故T1WI为略高信号,T2WI为略高信号或高信号。

其中低磁场磁共振装置由于对蛋白质反应较敏感,使此期血肿信号改变较明显。

但此期血肿信号改变保持时间短暂,迅速转变为急性期的MRI信号表现。

③急性期的早期:由于氧合血红蛋白脱氧转变为脱氧血红蛋白,而脱氧血红蛋白为特殊的顺磁性物质,不能缩短T1弛豫时间,仅能明显缩短T2弛豫时间,故急性早期(即脱氧血红蛋白时期)的血肿MRI表现为T1WI为等信号,而T2WI低信号。

其中在高磁场的磁共振装置检查此期的血肿等T1短T2信号更明显。

④急性期的晚期:血肿周围出现明显血管源性脑水肿表现(即长T1长T2信号),故此期血肿的MRI表现综合为:T1WI为低信号的水肿带+等信号的血肿;T2WI为高信号的水肿带+低信号的血肿。

⑤亚急性期的早期:由于红细胞内的脱氧血红蛋白被氧化成正铁血红蛋白【高铁血红蛋白】,且氧化的过程是由血肿周边向血肿中心逐渐推移,而[红细胞内的-非游离的]正铁血红蛋白为强顺磁性物质,能同时显著缩短T1和T2弛豫时间,使此期的血肿MRI表现为:T1WI 为血肿周边[已被氧化]的高信号+血肿中心[未被氧化]的等信号;T2WI 为血肿周边和血肿中心均为低信号。

颅内血肿(专业知识值得参考借鉴)一概述由于创伤等原因,当脑内的或者脑组织和颅骨之间的血管破裂之后,血液集聚于脑内或者脑与颅骨之间,并对脑组织产生压迫时,颅内血肿(Intracranialhematomas)因而形成。

颅内血肿是颅脑损伤中常见且严重的继发性病变。

发生率约占闭合性颅脑损伤的10%和重型颅脑损伤的40%~50%。

按血肿的来源和部位可分为硬脑膜外血肿(epiduralhematoma)、硬脑膜下血肿(subduralhematoma)及脑内血肿(in-tracerebralhematoma)等。

血肿常与原发性脑损伤相伴发生,也可在没有明显原发性脑损伤情况下单独发生。

按血肿引起颅内压增高或早期脑瘤症状所需时间,将其分为三型:72小时以内者为急性型,3日以后到3周以内为亚急性型,超过3周为慢性型。

二病因各种原因引起的颅内出血。

三临床表现1.意识障碍血肿本身引起的意识障碍为脑疝所致,通常在伤后数小时至1~2天内发生。

由于还受到原发性脑损伤的影响,因此,意识障碍的类型可有三种:①当原发性脑损伤很轻(脑震荡或轻度脑挫裂),最初的昏迷时间很短,而血肿的形成又不是太迅速时,则在最初的昏迷与脑疝的昏迷之间有一段意识清醒的时间,大多为数小时或稍长,超过24小时者甚少,称为“中间清醒期”。

②如果原发性脑损伤较重或血肿形成较迅速,则见不到中间清醒期,可有“意识好转期”,未及清醒却又加重,也可表现为持续进行性加重的意识障碍。

③少数血肿是在无原发性脑损伤或脑挫裂伤甚为局限的情况下发生,早期无意识障碍,只在血肿引起脑疝时才出现意识障碍。

大多数患者在进入脑疝昏迷之前,已先有头痛、呕吐、烦躁不安或淡漠、嗜睡、定向不准、尿失禁等表现,此时已足以提示脑疝发生。

2.瞳孔改变小脑幕切迹疝早期,患侧动眼神经因牵扯受到刺激,患侧瞳孔可先缩小,对光反应迟钝;随着动眼神经和中脑受压,该侧瞳孔旋即表现进行性扩大、对光反应消失、睑下垂以及对侧瞳孔亦随之扩大。

脑出血后血肿的病理演变过程为:红细胞悬液-血液浓缩-血凝块构成和延伸-红细胞消融-低蛋白血肿液。

血肿内血红蛋白的演变过程为:氧合血红蛋白(hbo2)-脱氧血红蛋白(dhb)-高铁血红蛋白(mhb)-含铁血黄素(h-s),此中可涌现彼此重叠情形。

按照脑内血肿的病理及血红蛋白变化规律,脑内血肿的mr旌旗旗号表现规律为:颅内血肿脑出血后脑内血肿mri表现规律,1.超急性期(<24小时),血肿重要由完整红细胞内的hbo2形成,在mr上可分为三阶段:(1)ⅰ阶段(0-3小时),血肿在t1加权像上呈低旌旗旗号,在t2加权像上呈高旌旗旗号。

(2)ⅱ阶段(3-12小时),血肿在t1加权像上呈略高旌旗旗号,在t2加权像上呈高旌旗旗号;此时涌现轻度脑水肿。

(3)ⅲ阶段(6-24小时),血肿在t1、t2加权像上可呈等旌旗旗号,此时涌现中等脑水肿。

2.急性期(2-7天),血肿内hbo2逐步向dhb演变。

(1)ⅰ阶段(2-3天),完整红细胞内的hbo2已演变为dhb。

血肿在t1加权像呈等或略低旌旗旗号,在t2加权像上呈典范的低旌旗旗号,此期伴重度脑水肿。

(2)ⅱ阶段(3-4天),血肿除dhb之外,已有相当大部分转化为细胞内mbh,在t1加权像上呈典范的高旌旗旗号,在t2加权像上呈典范的最低的黑旌旗旗号,此期伴重度的脑水肿。

(3)ⅲ阶段(5-7天),此期特性是红细胞开始消融,血肿在t1加权像上仍呈典范的高旌旗旗号,在t2加权像上仍呈低旌旗旗号,(但不如ⅱ阶段黑),脑水肿加重为中度。

3.亚急性期(8-30天)。

(1)ⅰ阶段(8-15天),血肿周边已经是游离浓缩的mhb,核心部仍为未演变的dhb,在t1加权像上最有特性性。

四周为高旌旗旗号厚环,核心为dhb低旌旗旗号,在t2加权像上四周为略低旌旗旗号厚环,核心为更低旌旗旗号dhb,脑水肿从中度变为轻度。

(2)ⅱ阶段(16-30天),血肿核心的dhb逐步为游离浓缩的mhb所代替,在所有成像序列中均逐步实现高旌旗旗号,以t1加权像最明显,t2加权像演变得慢一些,血肿周边可见含铁血黄素黑线,脑水肿从轻度至流逝。

颅内血肿磁共振信号变化脑出血后血肿的病理演变过程为:红细胞悬液-血液浓缩-血凝块形成和收缩-红细胞溶解-低蛋白血肿液。

血肿内血红蛋白的演变过程为:氧和血红蛋白(HB02)-脱氧血红蛋白(DHB)-高铁血红蛋白(MHB)-含铁血黄素(H-S),其中可出现互相重叠现象。

根据脑血肿的病理及血红蛋白变化规律,将脑血肿大致分为5个阶段:超急性期(<24小时),急性期(1-3天),亚急性早期(4-7天),亚急性晚期(8-14天)和慢性期(>2周)。

各期脑血肿的病理生化演变MR信号表现规律为:①超急性期,血肿初为红细胞悬液,逐渐浓缩而凝聚,红细胞内同时含有HB02和DHB,但以DHB为多,T1加权像上呈等或略高信号,T2加权像呈高信号(血肿内主要为完整红细胞内的含氧血红蛋白(HBO2),HBO2基本上属于非顺磁性物质。

该期血肿的信号主要由血红蛋白的浓度决定:出血初2~3h相当于全血,蛋白浓度较低,MRI表现为长T1和长T2信号;出血3~12h血浆渐吸收,蛋白浓度增高,产生短T1效应,MRI表现为略短T1长T2信号;出血12~24h,血浆进一步吸收,血肿的T1、T2值接近于正常脑组织,MRI可表现为等T1、等T2信号改变)②急性期,血凝块形成和收缩,红细胞内DHB占大多数(72.9%),同时有少量MHB形成,T1加权像呈等或高信号,T2加权像呈低信号(或部分高信号)(血肿主要由完整细胞内脱氧血红蛋白(DHB)组成,DHB具有顺磁性,但不具有PEDD PRE效应,由于完整红细胞内DHB分布不均匀,可引起T2PRE效应,从而使T2缩短,这种效应与外加磁场的平方成正比,所以该期血肿在高场强MRI 中T2WI呈明显低信号,在低场强的MRI中可不呈低信号。

由于氢质子密度、蛋白浓度及受损组织氧分压等因素影响,使低场强MRI中的脑血肿T2WI表现多样。

)③亚急性早期,血凝块中有部分红细胞溶解,MHB含量增多,T1加权像呈等或高信号,T2加权像呈低信号或高信号。

颅脑出血的演变过程

•(一)超急性期

•是指出血的即刻,漏出的血液尚未凝固。

实际上该期仅持续数分钟到数十分钟,临床上极少遇到。

超急性期尚未凝固的血液表现出血液的长T1长T2特性,因此在T1WI上表现为略低信号,在T2WI上呈现高信号

•(二)急性期

•一般为出血后2天内。

在这一期红细胞的细胞膜保持完整,细胞内的氧合血红蛋白释放出氧变成脱氧血红蛋白。

脱氧血红蛋白的顺磁性效应,造成局部磁场的不

均匀,加快了质子失相位,因此血肿T2值明显缩短,在T2WI或T2*WI上表现为

低信号。

细胞内脱氧血红蛋白对T1值的影响较小,因此该期血肿在TIWI上信号变化不明显,常表现为略低信号或等信号。

•(三)亚急性早期

•一般为出血后第3天到第5天:该期红细胞的细胞膜仍保持完整,细胞内开始出现正铁血红蛋白,因此该期也被称为正铁血红蛋白细胞内期,细胞内正铁血红蛋

白的出现一般从血肿周边向中心逐渐发展。

由于细胞内正铁血红蛋白具有较强的顺

磁性,使血肿的T1值缩短,因此在T1WI上血肿从周边向中央逐渐出现高信号。

该期血肿在T2WI上不表现为高信号,一般仍为低信号。

•(四)亚急性中期

•一般为出血后第6天到第10天。

该期红细胞的细胞膜开始破裂,正铁血红蛋白溢出到细胞外,因此该期也称为正铁血红蛋白细胞外期。

红细胞的破裂一般也是从

血肿周边逐渐向中心发展。

该期血肿在T1WI上仍表现为高信号,在T2WI上表现

为从血肿周边向中心逐渐蔓延的高信号。

•(五)亚急性后期

•一般为出血后10天到3周。

该期红细胞完全崩解,血肿内主要以正铁血红蛋白为主,但血肿周边的巨噬细胞吞噬了血红蛋白并形成含铁血黄素。

细胞内的含铁血

黄素具有明显顺磁性,将造成局部磁场的不均匀。

因此该期血肿在T1WI和T2WI

上均为高信号,但在T2WI上血肿周边出现低信号环。

•(六)慢性期。

•一般为出血3周仍至数月以后。

血肿逐渐吸收或液化,病灶周边的巨噬细胞内有明显的含铁血黄素沉积。

因此该期血肿逐渐演变为液化灶,在T1WI上为低信号,在T2WI上为高信号;周围的含铁血黄素在T2WI上表现为低信号环,在T1WI上

为等信号或略高信号。

•。