第十三章 存储体系结构

- 格式:ppt

- 大小:1.06 MB

- 文档页数:43

操作系统存储的逻辑结构

通常,操作系统会将内存划分为多个区域,每个区域都有自己的特定用途和管理方式。

以下是常见的几种逻辑结构:

1. 内核区:这是操作系统内核所占用的区域,用于管理系统资源和运行系统服务。

该区域通常是操作系统最重要的部分,也是最受保护的区域之一。

2. 用户区:这是给用户程序使用的区域,用于存储程序代码、数据和堆栈。

用户程序只能访问该区域,而不能访问内核区和其他用户区。

3. 缓存区:这是操作系统用来提高磁盘读写效率的一种内存区域。

当操作系统读取磁盘数据时,会把数据缓存到该区域中,以便下次访问时能够更快地获取数据。

4. 设备区:这是用于管理设备驱动程序的区域,用于控制和管理I/O设备的访问。

5. 共享区:这是用于多个进程之间共享数据的区域,允许不同进程之间交换信息和通信。

以上是操作系统存储的常见逻辑结构,不同操作系统会采用不同的结构来管理内存。

了解这些逻辑结构有助于深入理解操作系统的工作原理和内存管理方式。

- 1 -。

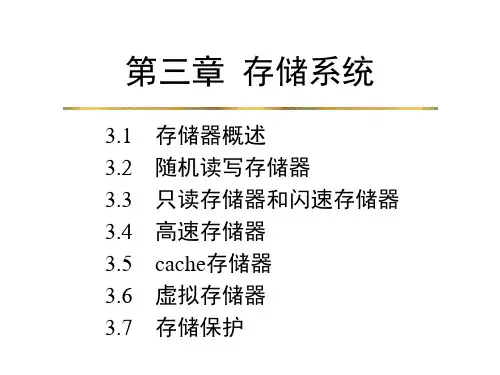

计算机存储体系结构

计算机的内存是由随机存储器(RAM),只读存储器(ROM),以及高速缓存(CACHE)三部分构成。

内存是计算机中重要的部件之一,它是与CPU进行沟通的桥梁。

计算机中所有程序的运行都是在内存中进行的,因此内存的性能对计算机的影响非常大。

内存也被称为内存储器,其作用是用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据。

只要计算机在运行中,CPU就会把需要运算的数据调到内存中进行运算,当运算完成后CPU再将结果传送出来,内存的运行也决定了计算机的稳定运行。

内存是由内存芯片、电路板、金手指等部分组成的。

计算机体系结构中的存储器层级计算机体系结构是指计算机硬件系统中相互关联的各个组成部分及其之间的工作方式和结构。

在计算机体系结构中,存储器层级是一个关键组成部分。

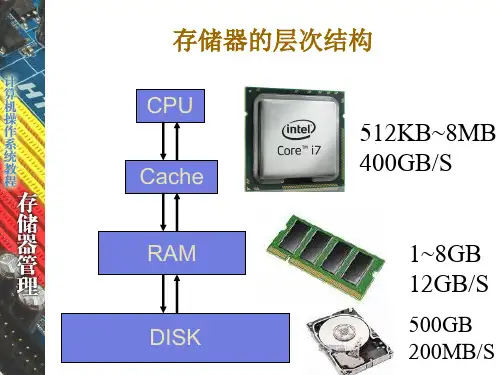

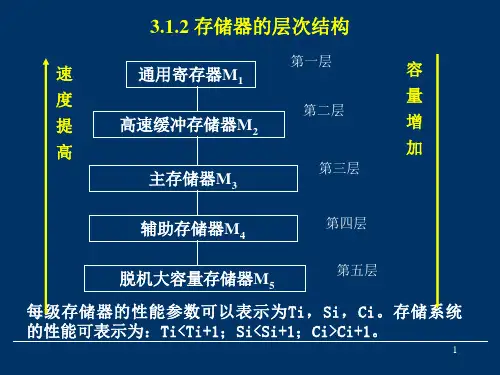

存储器层级是指计算机内存的不同层次,按照速度和成本的不同,从高速、小容量的寄存器到低速、大容量的辅助存储器,构成了一个层次结构。

本文将探讨计算机体系结构中的存储器层级及其作用。

1. 寄存器寄存器是CPU内部最快的一级存储器,用于存储指令、数据和地址等临时数据。

寄存器位于CPU的芯片内部,访问速度非常快,通常可以在一个时钟周期内完成数据的读写操作。

由于寄存器的容量有限,一般只能存储一小部分数据,但它们对CPU的运行至关重要,可以提供快速的数据交换和运算。

2. 高速缓存高速缓存是位于CPU和内存之间的一级高速存储器。

它的主要作用是提供CPU近期使用的数据和指令,以加快访问速度。

高速缓存的容量比寄存器大,可以存储更多的数据。

高速缓存通常分为多级,例如L1、L2和L3缓存,其中L1缓存离CPU最近,速度最快,而L3缓存离CPU最远,速度较慢。

3. 内存内存是计算机中主要的存储介质,它能够存储正在使用的程序和数据。

内存的访问速度比较快,但相对于寄存器和高速缓存来说仍然较慢。

内存的容量相对较大,通常以GB为单位。

内存按照地址进行划分,并且能够被CPU直接寻址,但需要通过内存控制器进行数据的读写操作。

4. 辅助存储器辅助存储器包括磁盘、固态硬盘(SSD)和光盘等,它们位于计算机内部或外部,用于长期存储数据和程序。

辅助存储器的容量非常大,可以达到TB级别。

相比于其他存储器层级,辅助存储器的访问速度较慢,但它具有非常重要的持久性特征,即使计算机断电,数据也能得到保留。

存储器层级的设置是为了平衡计算机处理器的速度和存储器的容量。

高速存储器层级可以提供快速的数据访问,以满足CPU的运算需求;而容量较大的存储器层级可以存储更多的数据,保证程序的正常运行。

同时,存储器层级也有助于节省成本,因为高速存储器的成本显然比较贵,而容量较大的存储器成本比较低。

计算机体系结构存储器层次结构与缓存的工作原理计算机体系结构中的存储器层次结构与缓存是计算机系统中非常重要的组成部分。

存储器层次结构是指在计算机系统中,按照性能和容量进行划分的一系列存储器组件。

缓存则是存储器层次结构中的一个关键组件,用于提高计算机的运行速度和效率。

本文将详细介绍计算机体系结构存储器层次结构与缓存的工作原理。

一、存储器层次结构存储器层次结构是指计算机系统中按照存储器的访问速度和容量大小进行分层管理的一种结构。

在存储器层次结构中,存储器的速度逐级递减,容量逐级递增,从高到低依次为寄存器、高速缓存、主存储器和辅助存储器。

1.寄存器:寄存器是计算机系统中最快的存储器,位于CPU内部,用于存储指令和数据。

寄存器的容量较小,但访问速度非常快,可以直接与CPU进行交互。

2.高速缓存:高速缓存是位于CPU与主存储器之间的存储器,在缓存中存储了最近被访问的指令和数据。

缓存的容量比主存储器小,但访问速度比主存储器快得多。

高速缓存的作用是减少CPU与主存储器之间的访问时间,提高系统的响应速度。

3.主存储器:主存储器是计算机系统中的主要存储器,用于存储程序和数据。

主存储器的容量较大,但相对于寄存器和高速缓存而言,访问速度较慢。

4.辅助存储器:辅助存储器是计算机系统中的外部存储器,用于长期存储程序和数据。

辅助存储器容量大,但访问速度相对较慢。

二、缓存的工作原理缓存是存储器层次结构中的一个重要组成部分,它的作用是减少CPU访问主存储器的时间,提高系统的运行速度和效率。

缓存利用了程序的局部性原理,通过存储最近被访问的指令和数据,以便下次CPU访问时能够更快地获取。

缓存工作原理可以分为以下几个步骤:1.确定缓存行:缓存中的数据以缓存行为单位进行存储和管理。

在访问主存储器之前,缓存首先需要确定要访问的缓存行。

2.检查缓存:在确定了要访问的缓存行后,缓存会先检查该缓存行中是否已存储所需的数据。

如果已经存在,则称为缓存命中;如果不存在,则称为缓存未命中。

存储单元结构原理存储单元是计算机中用于存储数据的基本单元,通常包含了一个单独的二进制位。

它是计算机内存的基本构建块,也是实现数据存储和读取的关键元素。

在计算机体系结构中,存储单元的结构原理是指存储单元实现数据存储和读取功能的原理和机制。

存储单元的结构原理可以分为物理存储单元和逻辑存储单元两个层次。

物理存储单元是指实际存储数据的硬件元件,例如集成电路芯片、电容、磁道和磁头等。

逻辑存储单元是指对物理存储单元进行抽象和组织,实现数据的存取和寻址操作。

在物理存储单元层面,主要包括存储元件和存储阵列的原理。

存储元件是指存储数据的基本元素,其种类包括传统的DRAM(Dynamic Random Access Memory)和SRAM(Static Random Access Memory),以及新兴的NVM(Non-Volatile Memory)如闪存和相变存储器等。

这些存储元件基于不同的物理原理来存储数据,例如电容的充放电、磁场的磁化和相变材料的相变等。

存储阵列则是多个存储元件的组合,用于实现大容量和高速度的存储。

常见的存储阵列结构包括平面阵列、交叉点阵列和三维阵列等。

在逻辑存储单元层面,主要包括存取控制和寻址机制的原理。

存取控制是指控制存储单元进行数据读取和写入的电路和信号。

常见的存取控制方法包括同步存储器和异步存储器,其中同步存储器通过时钟信号实现数据同步,异步存储器则通过通信协议实现数据通信。

寻址机制是指根据存储单元的地址信息来确定数据的存放位置和访问路径。

存储单元的地址通常使用二进制码表示,其中地址线通过编址器和解码器进行管理和控制。

编址器将主存储器空间划分为若干单元和块,根据地址码确定数据的访问路径。

解码器则将地址码转换为控制信号,用于控制存储单元的读写操作。

此外,存储单元的结构原理还涉及到数据的存储方式和访问速度等问题。

数据的存储方式包括位线存储和子块存储两种形式。

位线存储是指将数据存储在存储单元的位线上,每个存储单元存放一个数据位。