巴塞罗那德国馆大师作品分析-文档资料

- 格式:ppt

- 大小:6.74 MB

- 文档页数:17

巴塞罗那椅的分析报告第一篇:巴塞罗那椅的分析报告巴塞罗那椅____密斯.凡.德罗密斯创作的巴塞罗那椅(复原品,现藏德国)一、设计师:密斯.凡.德罗(Mies van der Rohe)[1]1886年生于德国亚琛。

1907年,他与格罗披乌斯一同在贝伦斯的事务所工作,深受贝伦斯的影响。

1928年,他提出了“少即是多”的名言。

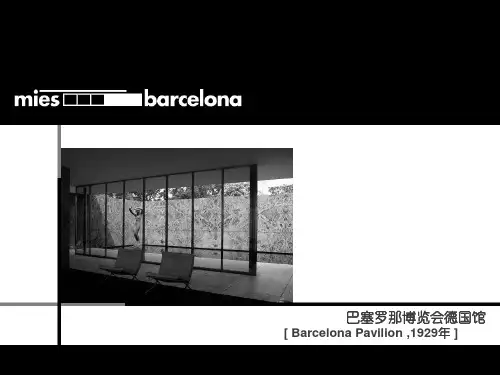

1929年,密斯设计了巴塞罗那国际博览会的德国馆以及巴塞罗那椅,使他成为当时世界上最受注目的现代设计师。

1930年密斯担任包豪斯第三任校长,1933年纳粹政府上台后关闭包豪斯,至此密斯结束了其14年的办学历程。

1938年,米斯移居美国,任伊利诺理工学院建筑系教授。

1969年逝世,密斯深深影响了好几代的现代建筑师和设计师。

密斯努力开创玻璃外墙钢筋结构建筑时代。

“少即是多”(Less is more.)这句名言正是他在1928年阐述的建筑原则二、创作缘由巴塞罗那椅由设计师密斯在1929年巴塞罗那世界博览会上,为了欢迎西班牙国王和王后而设计,同著名的德国馆相协调。

这件体量超大的椅子也明确显示出高贵而庄重的身份。

当年的世博会德国馆是密斯的代表作,但由于建筑的设计意念独特,竟没有合适的家具与其搭衬,所以他不得不专门设计了巴塞罗那椅来迎接国王和王后。

三、产品特征感觉:从巴塞罗那椅的外形上看舒适、柔软、皮革显高雅、X钢架显坚固、造型简练,简练中不失大方典雅。

这也许也是流行至今原因之一。

结构:著名的“巴塞罗那椅”(Barcelona Chair)是现代家具设计的经典之作,为多家博物馆收藏。

它由成弧形交叉状的不锈钢构架支撑真皮皮垫,非常优美而且功能化。

两块长方形皮垫组成坐面(坐垫)及靠背。

椅子当时是全手工磨制,外形美观,功能实用。

巴塞罗那椅的设计在当时引起轰动,地位类似于现在的概念产品。

记忆:密斯•凡•德罗设计1929年为巴塞罗那博览会中德国馆设计的“巴塞罗那椅”是现代家具设计的经典之作,为多家博物馆收藏,这件体量超大的椅子也明确显示出高贵而庄重的身份。

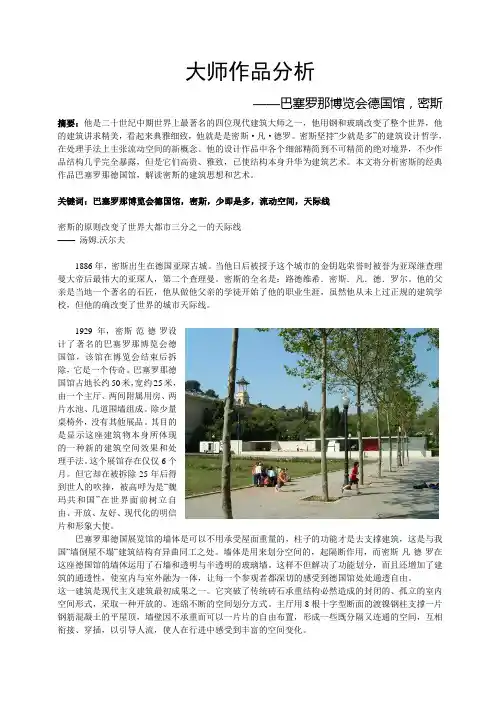

大师作品分析——巴塞罗那博览会德国馆,密斯摘要:他是二十世纪中期世界上最著名的四位现代建筑大师之一,他用钢和玻璃改变了整个世界,他的建筑讲求精美,看起来典雅细致,他就是是密斯·凡·德罗。

密斯坚持“少就是多”的建筑设计哲学,在处理手法上主张流动空间的新概念。

他的设计作品中各个细部精简到不可精简的绝对境界,不少作品结构几乎完全暴露,但是它们高贵、雅致,已使结构本身升华为建筑艺术。

本文将分析密斯的经典作品巴塞罗那德国馆,解读密斯的建筑思想和艺术。

关键词:巴塞罗那博览会德国馆,密斯,少即是多,流动空间,天际线密斯的原则改变了世界大都市三分之一的天际线——汤姆.沃尔夫1886年,密斯出生在德国亚琛古城。

当他日后被授予这个城市的金钥匙荣誉时被誉为亚琛继查理曼大帝后最伟大的亚琛人,第二个查理曼。

密斯的全名是:路德维希.密斯.凡.德.罗尔。

他的父亲是当地一个著名的石匠,他从做他父亲的学徒开始了他的职业生涯,虽然他从未上过正规的建筑学校,但他的确改变了世界的城市天际线。

1929年,密斯·范·德·罗设计了著名的巴塞罗那博览会德国馆,该馆在博览会结束后拆除,它是一个传奇。

巴塞罗那德国馆占地长约50米,宽约25米,由一个主厅、两间附属用房、两片水池、几道围墙组成。

除少量桌椅外,没有其他展品。

其目的是显示这座建筑物本身所体现的一种新的建筑空间效果和处理手法。

这个展馆存在仅仅6个月。

但它却在被拆除25年后得到世人的吹捧,被高呼为是“魏玛共和国”在世界面前树立自由、开放、友好、现代化的明信片和形象大使。

巴塞罗那德国展览馆的墙体是可以不用承受屋面重量的,柱子的功能才是去支撑建筑,这是与我国“墙倒屋不塌“建筑结构有异曲同工之处。

墙体是用来划分空间的,起隔断作用,而密斯·凡·德·罗在这座德国馆的墙体运用了石墙和透明与半透明的玻璃墙。

这样不但解决了功能划分,而且还增加了建筑的通透性,使室内与室外融为一体,让每一个参观者都深切的感受到德国馆处处通透自由。

如何评价密斯·凡德罗设计的巴塞罗那德国馆?2017.10.28更新。

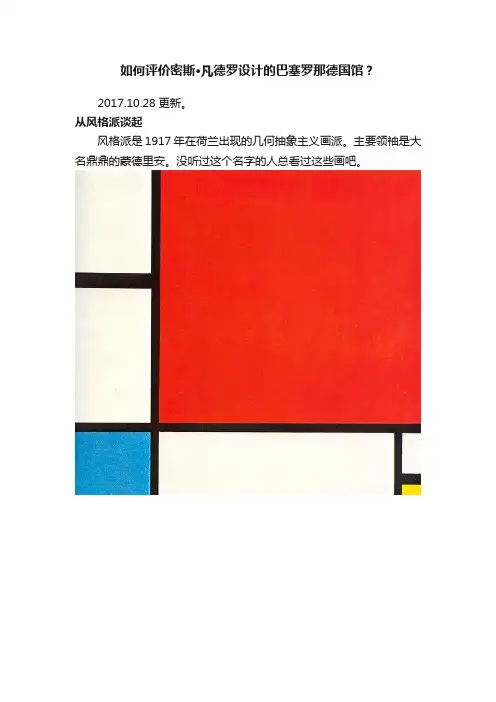

从风格派谈起风格派是1917年在荷兰出现的几何抽象主义画派。

主要领袖是大名鼎鼎的蒙德里安。

没听过这个名字的人总看过这些画吧。

其实以上几张画说明了一个问题。

风格派不喜欢画具象的风景啊,人像的东西,他们觉得这些东西太low。

上面的第一张你还能看出来是树,后面两张越来越抽象,先去掉了颜色,后来连树干与树枝的关系都去掉了,只剩下一些弧线保留些许的交接关系。

这也就是说,风格派主张用纯粹几何形的抽象来表现纯粹的精神。

只有抛开具体描绘,抛开细节,才能避免个别性和特殊性,获得人类共通的纯粹精神表现。

然而对密斯影响最大的不是伟大领袖蒙德里安,而是大家没怎么听说过的风格派创始人凡·杜斯堡。

杜斯堡说过一段著名的话:新建筑应是反箱体的,也就是说,它不企图把不同的功能空间细胞冻结在一个封闭的立方体内。

相反,他把功能空间细胞从立方体的核心离心式地甩开。

通过这种手法,高度、宽度、深度与实践就在开放空间中接近于一种全新的塑性表现,并赋予建筑一种或多或少的漂浮感,反抗了自然界的重力作用。

什么意思呢?很简单,就是说传统的建筑都是封闭的盒子,然后加个门,但是我不这样干,我希望中的建筑是靠着一片一片的墙体穿插错动而形成的有趣而流动的空间。

所有的构件都被简化成了平行或者竖直的板片,是不是和蒙德里安的画很像呢?然后我们回过头来看看巴塞罗那馆的平面图看到图里面几道穿插的墙面了吗?完全继承自风格派的理论。

没错,这就是密斯所竭力营造的流动空间。

建筑一下子被打开,空间与空间相互渗透,犹抱琵琶半遮面,视线一会开阔一会又收紧。

简直不要太天才!对称性与非对称性从平面图里面可以很清楚的看出来,巴塞罗那馆有着十分明显的不对称性。

当然你可以理解为这是一种对于基地的回应。

实际上基地是有着轴线和对称关系的,它就在一条很长的广场的尽头。

看起来作为轴线的收束,巴塞罗那馆应该采取具有纪念性的古典对称构图,而实际上密斯有意消除了对称。

巴塞罗那德国馆分析

一般认为,密斯设计巴塞罗那德国馆,受了风格派的影响,风格派以蒙德里安为代表,强调只运用水平和竖直线条和黑色,白色以及红黄蓝几种原色创作。

先列举风格派的几个例子。

我们可以比较密斯在构图上与风格派的关系。

以上三张风格派绘画的第二张,是在通过平面讨论三维空间,这种方式后来反映到建筑上,最著名的作品是乌德勒兹住宅。

密斯则引用了他们的平面原则,但看完下面列举的构成派作品以后,我们就会很容易地发现他与风格派的区别。

密斯的风格当然与包豪斯分不开,但包豪斯又受同时期的俄国先锋艺术影响,先放几张俄国构成主义的作品。

接下来我们再看包豪斯的作品

个人以为,包豪斯的东西更理性,清澈。

这可能是设计与绘画的区别,但也可能与欧洲和俄罗斯整体的文化精神的差别有关。

我们再看密斯的东西。

在这个分析里,我仍然从整体入手,先讨论起大的特征。

所以,对于被赋予具体材质的巴塞罗那德国馆,我忽略材质的细节,把他们还原成抽象的色块,这样更方便我们发现这个建筑与上述风格的联系。

从以上分析中,我们不难发现,巴塞罗那展览馆与同时代以及之前的艺术家密不可分。

无论色彩,构图,相互的影响都十分深刻,但密斯仍然保持了自己的特点。

他没有像乌德勒支住宅那样全面的引用风格派到建筑中来,而是在风格派的横竖构图和原色运用的基础上强调空间矢量,这一点有点接近构成派,但其理性克制的姿态仍然是包豪斯式的。

下面再提供一个包豪斯收藏的为纪念密斯而作的作品,这件作品可能也可以算一种分析的成果,就像我们课堂作业所要求的那样。

这件作品的名字叫mies memory box。

巴塞罗那德国馆大师作品分析

此外,巴塞罗那德国馆还展示了弗朗茨·冯·斯图克的雕塑作品,其中最著名的一件是《行走女人》(Walking Woman)。

这件雕塑创作于1912年,以一种极简主义的风格展现了行走的女性形象。

斯图克用简约的线条和抽象的形式表达了女性的优雅和动感,形成了一种现代主义的审美效果。

这件作品对后来的雕塑艺术产生了深远的影响,被视为现代雕塑的经典之一

最后,馆内还有一系列由奥斯卡·凯多(Oskar Kokoschka)创作的摄影作品。

其中最突出的是他的自拍照片系列,展现了他对自我形象和存在的思考。

凯多善于运用光线和构图,在照片中创造出戏剧化的效果和情感冲击力。

他的自拍照片透露着对艺术和自我表达的追求,展示了摄影艺术在情感和思想上的无限可能性。