发动机电控系统-BOSCH综述

- 格式:ppt

- 大小:4.43 MB

- 文档页数:16

SOFIM高压共轨柴油机电控系统介绍1、前言为了降低柴油发动机颗粒的排放,需要提高燃油的喷射能力。

其它柴油机系统,仅仅在每个气缸喷射时才由机械泵产生高压燃油。

而在共轨系统,一个专用的高压油泵使公共油管(注:俗称“共轨”)内的燃油一直保持很高的压力,而不取决于发动机的相位。

在电磁喷油器的的入口处,是已经过电控中心计算的高压燃油。

当电磁喷油器的电磁阀在电控中心的作用下开启时,在“共轨”中已处于高压的燃油被喷入相应的气缸中。

BOSCH公司为SOFIM共轨发动机柴油喷射系统设计的是一种被称为“EDC16”的电控系统(注:EDC是Engine Diesel Control的缩写)。

该系统普遍适用于SOFIM-8140.43B/S/S3/N四种共轨发动机,可以在1350bar的高压情况下稳定运行,其精确的控制使发动机的性能得到了优化,并有效地控制了排放和油耗。

所以,EDC16系统的设计意味着更低的噪音、更小的油耗、更少的有害排放物。

图一、共轨燃油系统简图电控中心EDC16具有控制和诊断功能,能对系统中其它零部件实行闭环控制,并对系统执行许多精密的诊断。

表1是对电控中心控制功能的描述,表2是对其诊断功能的描述。

表1——电控中心EDC16的控制功能控制对象 控制功能描述电子加密启动控制 电控中心与电子加密启动装置的控制单元对话以获得启动信息。

电动燃油泵控制 打开启动开关在前进档时,电控中心向电动燃油泵供电;如果发动机在9秒钟内不能启动,则电控中心取消向电动燃油泵供电。

预热启动控制 当发动机水温传感器或燃油温度传感器之一显示温度低于0°C时,电控中心向预热装置供电。

识别相位控制 电控中心通过凸轮轴相位传感器和飞轮转速传感器的信号来识别相位,并向相应气缸的电磁喷射器供电。

燃油喷射控制 根据从各个传感器采集到的发动机的负荷信息,电控中心控制燃油压力调节电磁阀、改变电磁喷油器的预喷方式和主喷方式。

喷射压力的闭环控制 电控中心根据从各个传感器采集到的发动机的负荷信息,控制燃油压力调节电磁阀以获得最佳的燃油压力。

博世混合动力系统工作原理博世混合动力系统(Bosch Hybrid System)是由全球领先的汽车零部件供应商博世公司开发的一种混合动力技术,旨在提高汽车的燃油经济性和减少尾气排放。

该系统结合了内燃发动机和电动机,并利用回收制动能量和燃料经济的工作模式来实现更高的能效。

1.发动机启动和燃料供给:当驾驶员需要启动发动机时,传感器将信号发送给混合动力控制单元(HCU),并启动内燃发动机。

发动机启动后,控制单元控制燃油喷射系统,向发动机供应燃料,使其开始运转。

2.驱动模式切换:博世混合动力系统具有三种驱动模式:纯电动模式、混合动力模式和纯内燃模式。

混合动力控制单元根据驾驶员的需求和驾驶条件,自动选择切换不同的驱动模式。

在纯电动模式下,电动机独立驱动车辆,只消耗蓄电池储存的电能;在混合动力模式下,电动机和内燃发动机同时工作,共同驱动车辆;而在纯内燃模式下,发动机完全独立驱动车辆。

3.利用回收制动能量:当驾驶员减速或制动时,动能被转换为电能并储存在蓄电池中。

博世混合动力系统利用了回收制动能量的功能,将制动时产生的多余能量回收并储存起来,以供日后使用。

这不仅有助于提高能源利用率,还能增加燃油经济性。

4.先进的能量管理:博世混合动力系统的控制单元对能量流进行精确管理,并根据驾驶需求和道路条件进行优化控制。

该系统可以自动控制发动机和电动机之间的功率分配,并根据实时信息来调整车辆行驶模式,以达到最佳的燃油效率和动力性能。

5.电池充电和电力供应:博世混合动力系统的电动机使用电力来驱动车辆。

蓄电池是供电的关键部分,它充当电能的储存器,同时还接受来自发动机和制动的能量回收。

当电池电量较低时,混合动力系统会将发动机切换到纯内燃模式,同时将电动机切换到发电模式,以充电电池。

电池充电完成后,控制单元会自动切换回混合动力模式或纯电动模式。

总的来说,博世混合动力系统通过优化内燃发动机和电动机的协同工作,利用回收制动能量和智能的能量管理系统,实现了更高的燃料经济性和减少尾气排放。

简述发动机的电控技术一、发动机电控技术的发展为适应降低汽油机燃油消耗和有害物排放量的要求,汽油机燃油供给技术经历了从机械控制汽油喷射到现在的发动机集中管理系统,以及目前正在迅猛发展的缸内直喷技术。

1934年,德国怀特(Wright)兄弟发明了向发动机进气管内连续喷射汽油来配制混合气的技术。

1952年,德国Bosch公司研制成功了第一台机械控制缸内喷射汽油机。

1958年,Bosch公司研制成功了机械控制进气管喷射汽油机。

1953年美国本迪克斯公司(Bendix)开始研制由真空管电子控制系统控制的汽油喷射装置,并在1957年研制成功。

1967年,德国博世(Bosch)公司根据美国本迪克斯公司的专利技术,开始批量生产利用进气歧管绝对压力信号和模拟式计算机来控制发动机空燃比A/F的D型燃油喷射系统(D-Jetronic)。

1973年,德国Bosch公司在D型燃油喷射系统(D-Jetronic)的基础上,改进发展成为L型燃油喷射系统(L-Jetronic)。

1973~1974年,美国通用(General)汽车公司生产的汽车装上了集成电路IC点火控制器。

1976年,美国克莱斯勒(Chrysler)汽车公司研制成功微机控制点火系统,取名为“电子式稀混合气燃烧系统ELBS”。

1977年,美国通用汽车公司研制成功了数字式点火控制系统。

1979年,德国Bosch公司开发出了M—Motronic系统,即发动机集中管理系统。

1979年,日本日产(Nissan)汽车公司研制成功了集点火时刻控制、空燃比控制、废气再循环控制和怠速转速控制与一体的发动机集中控制系统ECCS。

1980年,日本丰田(TOYOTA)公司开发出了具有汽油喷射控制、点火控制、怠速转速和故障自诊断功能的丰田计算机控制系统TCCS。

1981年,Bosch公司开发出了LH-Jetronic系统。

1987~1989年,Bosch公司开发出电控单点汽油喷射系统。

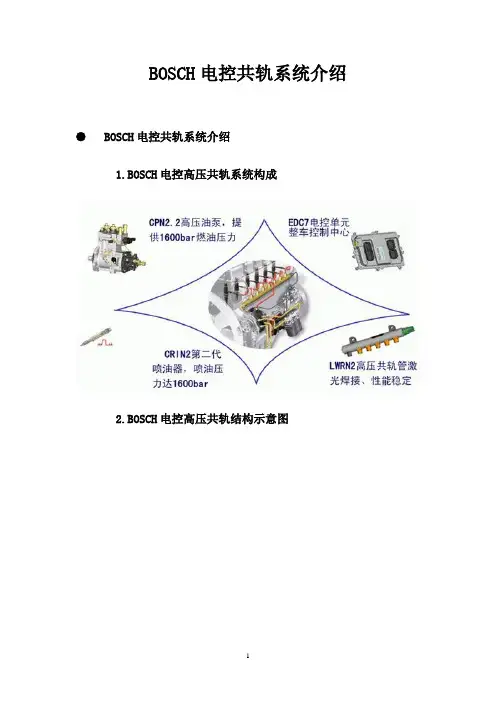

BOSCH电控共轨系统介绍● BOSCH电控共轨系统介绍1.BOSCH电控高压共轨系统构成2.BOSCH电控高压共轨结构示意图BOSCH电控高压共轨安装示意图3.BOSCH电控高压共轨系统工作原理在共轨式蓄压器喷射系统中,压力的产生和燃油的喷射是完全脱开的。

喷射压力的产生跟发动机转速和喷油量毫不相干。

燃油以一定的压力储存在高压蓄压器(即所谓的“共轨”)内,时刻准备着进行喷射。

喷油量由驾车人确定,喷射起点、喷射持续时间和喷射压力由ECU(电子控制单元)计算出来。

然后,ECU触发电磁阀,使每一个气缸的喷油器(喷油单元)相应地进行喷射。

传感器组成如下图:ECU(电子控制单元)ECU是电控发动机的控制中心,通过接收各传感器传送来的发动机运行信息,加以运算处理后控制各执行器动作。

ECU还包含着一个监测模块。

ECU和监测模块相互监测,如果发现故障,它们中的任何一个都可以独立于另一个而切断喷油。

其中喷油器线束,传感器线束发动机出厂时已经做好,整车厂需要根据整车功能的需要来做整车线束CPN2.2(+)高压油泵齿轮泵ZP5共轨管存储高压,抑止因油泵供油和喷油而产生的波动。

燃油粗滤器带油水分离器,分离燃油中的水分。

曲轴转速传感器1、永磁铁2、传感器壳体3、发动机外盖4、软铁芯5、线圈6、传感线圈原理:电磁感应功能:1、曲轴(发动机)转速;2、曲轴上止点位置。

凸轮轴转速传感器原理:霍尔效应相位确定:凸轮轴上安装着一个用铁磁性材料制成的齿,它随着凸轮轴旋转。

当这个齿经过凸轮轴传感器的半导体膜片的时候,它的磁场就会使半导体膜片中的电子以垂直于流过膜片的电流的方向发生偏转。

产生一个短促的电压信号(霍尔电压),这个电压信号告诉ECU,某1缸已经进入了压缩阶段。

水温传感器原理:高灵敏度NTC(负温度系数热敏电阻)电阻阻值随温度下降而增大。

轨压传感器1、电子接头2、评估电路3、带传感装置的皮膜4、高压接头5、固定螺纹原理:传感器皮膜上的传感器元件将高压管道内的压力变化转化成电压信号输送到ECU。

电控原理电控与预热系统主要包括ECU、预热控制器、电热塞、水温传感器、转速传感器、相位传感器、空气流量计、线束等。

高压共轨电控柴油机与传统柴油机有很大区别,高压共轨电控柴油机的工作完全由ECU控制。

ECU根据当前发动机的转速、水温、进气量及油门位置(即加驾驶员的要求)等情况来确定发动机工作时的喷油时刻、喷油频率、喷油压力、喷油量等,使得供油系统具有一个理想的喷油特性,使发动机在各种工况下都能获得最佳浓度的混合气,获得理想的燃油经济性。

注意:未经BOSCH公司培训与授权,电喷系统零部件不得自行修理。

在发动机维修过程中发现电喷系统零部件故障,只能做换件处理。

预热系统保障柴油机的低温起动性能。

预热系统在发动机冷态起动前,通过电热塞加热压缩空气,提高了发动机的起动性。

当钥匙打到“ON”时,预热过程开始,此时预热灯点亮。

当预热灯熄灭时,电热塞已达到足够的温度,此时,应在15s的时间内将钥匙迅速打到“start”,发动机起动。

注意:(1)当预热灯熄灭时,15s内如果没有将钥匙打到“start”,则需将钥匙打到“off”,重新预热。

(2)当钥匙打到“ON”时,ECU报错,应将钥匙打到“off”,检查各传感器插件连接是否正常。

1、ECU控制单元发动机电控单元ECU的功用是:按规定的顺序采样所有传感器的信号,根据ECU内部的控制程序和存储的实验数据,通过数学计算和逻辑判断确定输出数据。

ECU将计算或确定的结果转换成执行器可以接收的信号,这些信号被分别送到对应的执行器。

ECU还有自动诊断系统故障的功能。

ECU 内部及ECU外部的部件一旦发现故障,仪表板的故障指示灯亮,进行报警。

ECU根据传感器收集到的驾驶员的需求(电子油门踏板的位置),以及发动机和车辆当前的工况,在ECU内计算出驾驶员需要的喷油量、喷油时刻、喷油频率和喷油压力,并发出指令使轨压控制在需要值的范围内,让喷油器按计算结果喷油。

ECU典型功能介绍:(1)轨压控制功能:轨压的控制是闭环控制。

BOSCH电控共轨系统介绍● BOSCH电控共轨系统介绍1.BOSCH电控高压共轨系统构成2.BOSCH电控高压共轨结构示意图BOSCH电控高压共轨安装示意图3.BOSCH电控高压共轨系统工作原理在共轨式蓄压器喷射系统中,压力的产生和燃油的喷射是完全脱开的。

喷射压力的产生跟发动机转速和喷油量毫不相干。

燃油以一定的压力储存在高压蓄压器(即所谓的“共轨”)内,时刻准备着进行喷射。

喷油量由驾车人确定,喷射起点、喷射持续时间和喷射压力由ECU(电子控制单元)计算出来。

然后,ECU触发电磁阀,使每一个气缸的喷油器(喷油单元)相应地进行喷射。

传感器组成如下图:ECU(电子控制单元)ECU是电控发动机的控制中心,通过接收各传感器传送来的发动机运行信息,加以运算处理后控制各执行器动作。

ECU还包含着一个监测模块。

ECU和监测模块相互监测,如果发现故障,它们中的任何一个都可以独立于另一个而切断喷油。

其中喷油器线束,传感器线束发动机出厂时已经做好,整车厂需要根据整车功能的需要来做整车线束CPN2.2(+)高压油泵齿轮泵ZP5共轨管存储高压,抑止因油泵供油和喷油而产生的波动。

燃油粗滤器带油水分离器,分离燃油中的水分。

曲轴转速传感器1、永磁铁2、传感器壳体3、发动机外盖4、软铁芯5、线圈6、传感线圈原理:电磁感应功能:1、曲轴(发动机)转速;2、曲轴上止点位置。

凸轮轴转速传感器原理:霍尔效应相位确定:凸轮轴上安装着一个用铁磁性材料制成的齿,它随着凸轮轴旋转。

当这个齿经过凸轮轴传感器的半导体膜片的时候,它的磁场就会使半导体膜片中的电子以垂直于流过膜片的电流的方向发生偏转。

产生一个短促的电压信号(霍尔电压),这个电压信号告诉ECU,某1缸已经进入了压缩阶段。

水温传感器原理:高灵敏度NTC(负温度系数热敏电阻)电阻阻值随温度下降而增大。

轨压传感器1、电子接头2、评估电路3、带传感装置的皮膜4、高压接头5、固定螺纹原理:传感器皮膜上的传感器元件将高压管道内的压力变化转化成电压信号输送到ECU。

1柴油喷射系统的发展历程一直以来,博世都是柴油机燃油喷射技术的先驱和领导者,早在1927年就设计和生产了第一台直列泵及油嘴,为柴油喷射技术的发展奠定了坚实基础。

此后,经历了轴向分配泵、电控分配泵和电控直列泵等发展过程,尤其是直列泵技术在几十年后的今天仍在各个领域广泛应用。

1994年,生产了第一台商用车电控泵喷嘴系统(UIS),自此柴油喷射系统从位置控制系统发展为时间控制系统,用高速电磁阀直接控制高压柴油喷射,使原来复杂的机械结构大大简化。

随后,第一台单体泵系统(UPS)和第一台电控径向分配泵相继问世。

代表着当今最先进的柴油喷射系统———电控高压共轨系统于1997年和1999年分别在乘用车和商用车领域实现批量生产,它使喷射压力的产生完全独立于发动机的转速和喷射过程,并由高速电磁阀直接控制高压柴油喷射,实现了从时间控制系统到时间—压力控制系统的飞跃(见图1)。

图1Bosch柴油喷射系统的发展历程2Bosch电控高压共轨系统的工作原理2.1高压共轨系统简介高压共轨燃油喷射技术是通过高压油泵压缩燃油至共轨管内形成高压,再由高压油管分配到每个喷油器,并通过控制喷油器上的高速电磁阀的开启与关闭定时定量地将高压燃油喷射至柴油机燃烧室内,以保证最佳的雾化和燃烧效果,从而使发动机获Bosch电控高压共轨系统的工作原理和特点唐永华,张恬(博世汽车柴油系统股份有限公司技术中心,无锡214028)摘要:阐述了Bosch柴油喷射系统的发展历程,并介绍了Bosch电控高压共轨系统的组成和工作原理,分析了Bosch 电控高压共轨系统的主要特点。

同时指出以Bosch为代表的电控高压共轨技术是当前实现国3及更高排放标准,同时提高柴油机动力输出、降低油耗和噪音的最佳技术方案,是今后国内柴油机应用和发展的必然趋势。

关键词:Bosch;柴油机;电控;共轨系统中图分类号:U467.48文献标志码:A文章编号:1005-2550(2009)05-0009-05Working Principle and Key Characteristics of Bosch Diesel Common Rail SystemTANG Yong-hua,ZHANG Tian(Bosch Automotive Diesel System Co.Ltd.,Wuxi214028,China)Abstract:This article introduces the evolution of Bosch diesel fuel injection system,working principle and key charac-teristics of Bosch common rail system.Based on the analysis of its main characteristics,it points out that Bosch common rail system is the state-of-the-art diesel injection technology to meet China3and future emission standards,and mean-while helps to raise power output,lower fuel consumption and reduce noise emission for diesel engine,therefore,it is an inevitable tendency of Chinese diesel engine application and development.Key words:Bosch;diesel;electronic controlled;common rail system收稿日期:2009-06-12得最佳的性能。