论重度烧伤患儿休克期临床补液的体会

- 格式:pdf

- 大小:264.97 KB

- 文档页数:1

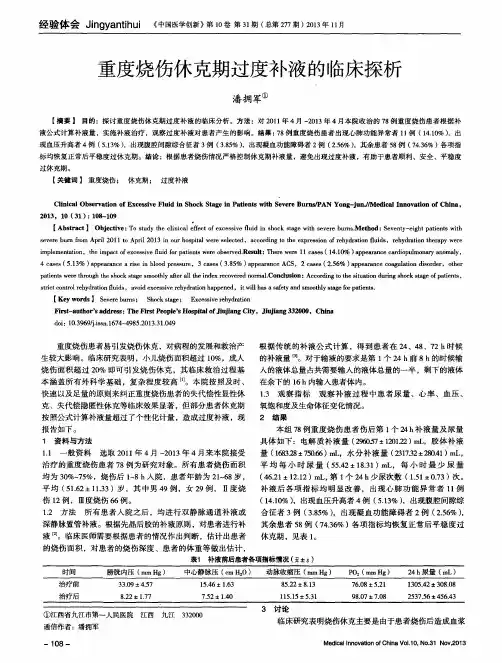

探究大面积烧伤患者休克期的补液技巧标签:重烧伤;休克期;补液治疗技巧大面积烧伤患者的休克期是由于低血容造成,因为毛细血管发生扩张,导致血管通透性变强,导致血浆样液渗出,从而血容量减小。

成人的烧伤面积大于20%或者是小儿烧伤面积大于10%,都可能休克,愈大面积发生休克率也就愈高,时间也就愈早[1]。

对于大面积的烧伤患者可不可以度过休克期,是救治能否成功的关键。

本文就对大面积烧伤休克期的补液技巧进行研究综述。

1.关于补液量的公式关于补液量的研究,有多个公式,比如Evans公式,补液量根据体质量以及烧伤的面积来计算[2]。

Moyer的公式是认为休克是血钠不足,主张首个24h补给平衡液[3]。

后来,Baxter的Park-land公式,主要内容是首个24h补电解质,第2个补充的是血浆以及水分等[4]。

Monafo的观点是高渗钠疗法,不仅补液少而且液体的负荷比较轻,具有扩容迅速等优点[5]。

但是过度的补液也会造成一些并发症。

总之国内学者对于补液的公式研究较深,但是哪个补液公式,都要有“个体化”。

现行补液的公式是烧伤犬实验结论,但是只对面积在50%到60%之间的患者适用。

2.关于补液的一般方法大面积烧伤患者在休克期一般体温较低,导致血液升高黏度,加上患者的心肌收缩力降低,心的排血量减少导致血液的循环发生障碍;同时烧伤创面发生水分的蒸发,患者大多畏寒,特别是由于患者大面积烧伤大量输入低温液体,不利于纠正患者的休克。

所以对于复苏液进行加温有利于平衡患者的能量代谢,大大的降低能量的消耗,从而改善患者的肾脏血量,保护患者的脏器功能,有效缩短复苏的时间。

谭清彦实验显示[6],休克复苏液在38至39摄氏度时,有效的改善患者的血流动力学,同时增加了尿量。

通过计算机的自动化系统研究休克复苏具有重要意义,据马永沂等研究分析表明[7],通过计算机对休克复苏进行仿真的临床治疗研究,计算的补液方案可以满足不同患者需要,不过临床难以接受该方案。

休克病人的补液原则

休克病人的补液原则是基于恢复有效循环血容量、维持器官灌注和功能的目标。

根据不同类型的休克,下面是一些常见的补液原则:

1. 危重休克病人的早期补液:在休克早期,迅速补充液体以扩容是至关重要的。

晶体液(如晶体胶体溶液或盐水)通常被优先选择,建议以输注20ml/kg的速度开始,并可根据患者的响应进行调整。

补液时应密切监测心脏功能、尿量和临床表现。

2. 补液类型的选择:晶体胶体溶液可以增加血浆胶体渗透压,提高有效血容量。

晶体溶液(如盐水或平衡盐溶液)则更容易扩展细胞外液体,并在休克早期起到补充血容量的作用。

选择补液类型时需根据休克的类型、伴随病因和患者的基础状况进行评估。

3. 目标指导的补液:根据患者的临床表现和监测指标,通过补液调整来达到目标灌注压、心率、尿量和中心静脉压等指标。

有效的灌注压也是保证器官灌注、功能的关键。

4. 避免过度补液:过度补液可能导致心功能负荷过重,肺水肿等副作用。

在补液过程中需密切监测血压、心脏指数、中心静脉压和肺动脉楔压等指标,以避免过度补液。

5. 注意电解负荷平衡:在进行液体复苏时,应密切监测患者的电解负荷平衡,特别是钠、钾、钙和镁等电解质的水平。

根据电解质的变化,可进行相应的调整和补充。

休克病人的补液原则应根据患者的病情和临床表现进行个体化评估和调整。

在补液过程中,需密切监测各项指标,并根据患者的响应及时调整补液策略。

烧伤病人休克期的护理及如何补液大面积烧伤由于剧烈疼痛和大量血浆液体外渗,导致有效循环血量下降,发生低血容量休克,伤后2-3小时最为急剧,8小时达高峰,随后逐渐减慢,一般维持36-48小时,至48小时逐渐恢复,临床以48-72小时为休克期。

表现口渴,尿量减少,烦躁不安,心率增快,休克早期血压往往表现为脉压减小,随后血压下降,呼吸浅快,末梢循环不良,病人诉畏冷。

此期患者病情严重,变化迅速,故应严密观察,加强护理。

1.床单位的准备氧气,负压吸引,监护仪,输液泵,气管切开包,一次性尿垫及大棉垫,烤灯等。

2安置患者于烧伤重症监护病房(1)保温冬季室温30-32度,夏季28-30度,以患者不冷为宜,加强床边保暖措施,给予烤灯照射等。

(2)体位平卧位,左或右侧卧位,每2-4小时翻身一次,至休克期平稳度过。

(3)了解病情 a.保持呼吸道通畅:b.保持静脉输液通畅:c.测生命体征并记录:d.留置导尿,保持鸟管通畅。

(4)防止休克期患者发生坠床等意外。

(5)备好急救药品及物品。

3.密切监测生命体征休克期(48小时)内每2小时测体温.脉搏.呼吸.血压1次,必要时应随时怎加测试次数,并准确纪录。

(1)体温体温早期可正常,38度以上位早期感染或伤前有炎症。

如双腋窝皮肤烧伤可测试肛温。

(2)脉搏可用听诊器挺听心率一分钟,成人120次/分以上,儿童140次/分以上为休克的表现之一,应及时报告医生。

(3)呼吸正常成人呼吸18-20次/分,但休克期患者的呼吸常常浅而急促或深沉而缓慢,因此,应注意观察呼吸频率、节律、深浅度变化及有无发绀等情况,特别是注意头面部烧伤护着尤应注意观察有无呼吸困难发生。

(4)血压收缩压低于80mmHg应注意已有休克发生,但如患者伤前有高血压,测量时下降30-40mmHg应注意已有休克发生。

如双上肢深度烧伤可测量下肢血压,四肢深度烧伤可结合尿量、心率等观察休克情况。

4 密切观察精神状态(1)口渴较早出现的症状,但不可无原则地满足患者要求。

休克患者的补液原则一、休克患者补液原则的重要性休克是一种危重病情,其主要特征是全身有效循环血量减少,导致组织器官灌注不足。

补液是休克治疗的重要环节之一,通过补充体液可以提高血容量,增加心排血量,改善组织灌注和氧供,从而挽救患者的生命。

二、休克患者补液的原则1. 快速补液:休克患者需要快速补液来迅速恢复血容量,以提高心排血量。

常用的补液方法包括静脉输液、血液制品输注等。

在选择补液方法时,应根据患者的具体情况来确定,如休克原因、伴随的病理生理改变等。

2. 目标导向:补液的目标是恢复组织器官的灌注和氧供,而不仅仅是补充血容量。

因此,在补液过程中,应根据患者的病情和监测指标来调整补液速度和容量,以达到预期的治疗效果。

3. 个体化:每个休克患者的病情不同,因此在补液过程中应考虑到个体化的因素。

如休克的原因、伴随的病理生理改变、年龄、基础疾病等。

个体化的补液方案可以更好地满足患者的需求,提高治疗效果。

4. 适度补液:在补液过程中,应遵循适度补液的原则,即根据患者的病情和监测指标来确定补液量。

过度补液可能导致心脏负荷过重,加重心脏功能不全。

因此,在补液过程中需要密切监测患者的血压、心率、尿量等指标,及时调整补液量。

5. 维持电解质平衡:休克患者在补液过程中容易出现电解质紊乱,尤其是钠、钾等电解质的紊乱。

因此,在补液过程中应密切监测患者的电解质水平,并根据需要进行适当的补充。

三、休克患者补液的方法1. 静脉输液:静脉输液是休克患者补液的常用方法。

常用的输液液体包括晶体液和胶体液。

晶体液主要包括生理盐水、林格液等,可以迅速扩充血容量。

胶体液主要包括白蛋白、羟乙基淀粉等,可以增加血浆胶体渗透压,改善微循环。

2. 血液制品输注:在某些情况下,休克患者还需要输注血液制品,如红细胞悬液、血小板悬液等。

血液制品的输注可以提供氧运输和凝血因子,从而改善组织灌注和凝血功能。

3. 其他辅助治疗:除了补液外,休克患者还可以进行其他辅助治疗,如血管活性药物的应用、氧疗、机械通气等。

烧伤患者补液原则烧伤是一种严重的外伤,对患者的生命造成了巨大威胁。

在烧伤后,患者的身体会出现大量的液体丢失,补液成为了重要的治疗手段之一。

本文将从烧伤患者补液的原则进行探讨,以期为临床实践提供一定的参考。

烧伤患者补液的原则主要包括:快速补充体液、维持体液平衡、调整电解质浓度和保护肾脏功能。

快速补充体液是烧伤患者补液的首要原则。

烧伤后,患者身体大量丢失液体,快速补液可以迅速恢复患者的循环容量,维持血压稳定。

常用的补液方式有静脉输液和口服补液,具体的补液量需要根据患者的烧伤程度、伤面积和伤情来确定。

维持体液平衡也是十分重要的原则。

烧伤患者常常伴随有大量的液体丢失,如果不能及时补液,就会导致体液失衡,进而影响患者的生命体征和器官功能。

因此,在补液过程中,要密切监测患者的入量和出量,确保体液平衡。

调整电解质浓度也是烧伤患者补液的重要原则之一。

烧伤后,患者的电解质浓度往往会发生改变,导致酸碱平衡紊乱和电解质紊乱。

因此,在补液过程中,要根据患者的血常规、电解质检测结果来调整补液方案,以维持电解质平衡。

保护肾脏功能是烧伤患者补液的另一个重要原则。

烧伤患者补液过程中,应注意避免给予过多的液体,以免给肾脏造成负担。

同时,要密切监测患者的尿量和尿液性质,及时发现肾功能异常。

总结起来,烧伤患者补液的原则主要包括快速补充体液、维持体液平衡、调整电解质浓度和保护肾脏功能。

在具体操作中,还需要根据患者的烧伤程度、伤面积和伤情进行个体化的补液方案制定。

通过合理的补液,可以迅速恢复患者的生命体征和器官功能,提高生存率和生活质量。

因此,在临床实践中,医务人员需要严格按照补液原则进行操作,确保患者的安全和康复。

同时,也需要不断总结和完善补液方案,以提高烧伤患者的治疗效果。

烧伤休克的补液原则唉,烧伤休克这事儿,咱们先得明白,它就像是人体的一场“抗旱”大赛。

烧伤,这火,那叫一个“热情似火”,一烧起来,咱们的身体水分就像蒸发的小水珠,嗖嗖地就没了。

这时候,咱们的“消防队”——血液里的液体,就得赶紧上场,给这“大火”浇浇水,防止火势进一步蔓延。

我就遇到过这么个事儿,那是个夏天,天气热得要命,俩孩子在河边玩,结果一个不留神,一个孩子烧伤了。

当时那孩子,脸上烧得红一块白一块的,那表情,简直跟哭丧似的,看着让人心疼。

这时候,抢救就是分秒必争。

咱们得赶紧给他补液。

补液,这事儿可讲究了。

不能瞎补,得讲究个“原则”。

首先,这补液得快,快到什么程度呢?你得像大水浇树,一口气儿浇透。

我这有个比喻,就像你渴得要命,捧着一瓶子冰镇水,一口气全灌下去,那叫一个爽快。

在烧伤休克的急救中,这补液速度,就得赶上个“一口气灌下去”的节奏。

再来,补液得足。

我有个老话说得好,叫“补液补到八成饱,病人就不会丧”。

这意思就是,你得把液体的量补到足够,让身体里的水分充实起来。

但也不能补太多,多了就像吃撑了,身体受不了。

那具体怎么补呢?这就得讲究“液体复苏”。

简单说,就是你得先快,后慢,先补晶体,后补胶体。

晶体液,就像是补充能量的“快干粉”,迅速补充能量;胶体液,就像“慢火炖肉”,慢慢地补充营养。

记得有一次,有个病人,烧伤挺严重的,我给他补液,先是大剂量晶体液,接着是胶体液。

那速度,那准确度,简直就像玩儿似的。

最后,那病人还真挺过来了,这让我心里也舒服了不少。

当然了,这补液还得看具体情况。

有的病人,可能烧伤面积不大,补液量就相对少一点;有的病人,烧伤面积大,补液量就得相应增多。

这就得看医生的眼力和经验了。

哎呀,这烧伤休克补液,说起来简单,做起来可复杂了。

但只要咱们掌握了这些原则,那这“抗旱大赛”就能顺利“灭火”,病人也能顺利康复。

就像我那会儿抢救那俩孩子,虽然累得够呛,但看到他们最后安然无恙,我心里那叫一个舒坦。

论重度烧伤患儿休克期临床补液的体会

发表时间:2013-01-18T08:34:58.450Z 来源:《医药前沿》2012年第28期供稿作者:邹隆耘陈星光[导读] 对重度烧伤患儿休克期临床补液进行分析探讨。

邹隆耘陈星光(赣州市立医院烧伤外科江西赣州341000)

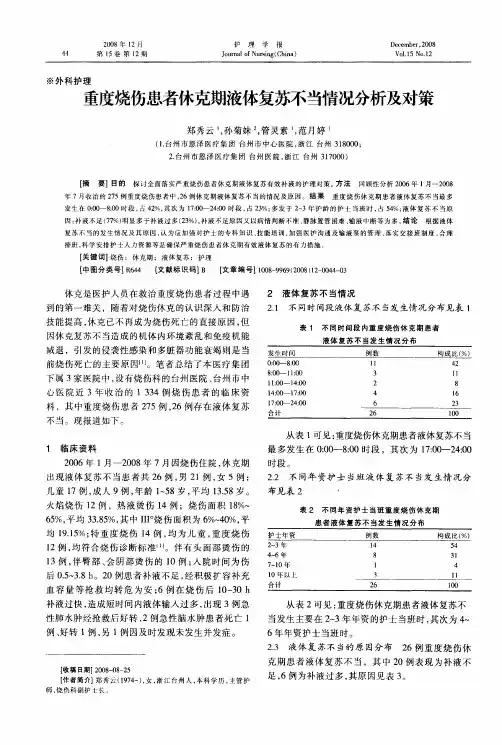

【摘要】目的对重度烧伤患儿休克期临床补液进行分析探讨。

方法选取了2010年3月至2012年9月期间,我院收治的118例重度烧伤休克期患儿,其中男性76例,女性42例,年龄为0.8-12.1岁,平均年龄为(8.6±3.1)岁。

上述患儿的烧伤面积在31%-60%之间,50例为II度烧伤,68例为III度烧伤。

对其临床情况进行了回顾性分析。

结果108例(91.53%)痊愈出院,10例(8.47%)患者由于脏器衰竭而死亡。

结论根据患儿的实际情况,制定差异化的补液计划,能够有效提高治疗重度烧伤合并休克患者的治疗效果。

【关键词】重度烧伤补液

因儿童的自我保护意识普遍较差,故发生烧伤的概率相当高。

而作为一种由重度烧伤引发的全身复杂性综合病理生理过程,烧伤休克通常是由于重度烧伤所引起,在临床上常伴有各类并发症,其后果较为严重,部分患者的生命可能受到威胁,所以进行及时、有效的治疗具有积极的意义,且休克期进行补液复苏能够有效改善预后[1]。

笔者选取了2010年3月至2012年9月期间,我院收治的118例重度烧伤休克期患儿,对其临床情况进行了回顾性分析,以探寻补液治疗对患者的临床影响。

现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2010年3月至2012年9月期间,我院收治的118例重度烧伤休克期患儿。

其中男性76例,女性42例,年龄为0.8-12.1岁,平均年龄为(8.6±3.1)岁。

上述患儿的烧伤面积在31%-60%之间,50例为II度烧伤,68例为III度烧伤。

烧伤原因如下,82例为开水烫伤,16例为火焰烧伤,14例为蒸气烫伤,电流击伤和化学烧伤各2例。

患儿主要的临床症状为皮肤发白、肢体发凉、脉搏细弱、心率增速、尿量减少、收缩压降低、烦躁不安、恶心呕吐、浅静脉充盈不良等。

1.2 方法

第一时间建立静脉通道,纠正患儿的酸中毒、电解质紊乱及低蛋白血征,确保补液通畅。

根据我国相关规定制定输液计划,并按照患儿的实际情况加以调整。

烧伤后第一天输入胶晶体液量为烧伤面积×体重×系数(儿童为1.8,婴幼儿为2)+生理量×体重。

一般情况下胶体应与晶体比重相同。

受伤8h内,均匀输入总液量的一半,随后的16h内将剩余的液量均匀输完。

在第2天,补入的胶晶体量应减半,第3天胶晶体量继续减半[2]。

输液过慢及中断输液或都可能造成不良的后果,输液速度务必参照患儿的尿量、脉搏、血压等情况,加以严格的控制。

通常,儿童每小时的尿量应在12ml/kg左右。

烧伤休克期为2-3d时,患儿若血压偏低,脉压差小,尿量少,则可判断血容量不足,甚至已休克,此时应先输入胶体液;若患儿的血压及脉压差正常,而尿量偏少,则应输入电解质液或水分,输入液体温度应在38.5°C左右。

输液时应遵循先快后慢、先晶后胶、先盐后糖等原则。

在24h后,可适度提高胶体的输入量,以提升毛细血管内胶体的渗透压,以回收渗透至血管外的液体,防治或降低组织水肿的程度。

若患儿尿量偏少,甚至没有尿,则应先提高血容量,防治休克[3]。

在使用利尿剂的情况下,血容量基本补足,直至血压上升,可用甘露醇。

若患者反复接受利尿剂治疗,但依然尿量偏少,甚至没有尿的,则应对急性肾衰加以考虑。

通常,碱性液:电解质液=1:2,若患者存在严重的酸中毒或血红蛋白尿,则可将上述比例将至1:1。

若气温过高、采用了烤灯或热风机对创面进行烘烤时,建议提高输入量,从而避免肺呼吸、皮肤等失水。

此外,还应确保患儿气道的通畅,保持其呼吸功能及心血管功能,进行吸氧、抗感染、营养支持等综合治疗。

对患儿的消化系统、心脏、肾脏、呼吸系统和血液系统等进行监测,定期对血细胞压积,红细胞计数等指标进行检验,并加以记录。

2 结果

经补液及其他各项治疗,上述患者中,有108例(91.53%)平稳度过休克期,痊愈出院,10例(8.47%)患者由于脏器衰竭而死亡。

26例患儿于复苏期间出现并发症,其中12例为急性肾衰,6例为急性呼吸窘迫综合征,4例为脑水肿,心功能不和应激性溃疡各2例。

3 讨论

烧伤的面积及烧伤深度对烧伤休克的发生时间与严重程度有着紧密的关联。

通常,面积越大、深度越深,则发生休克的时间越早、休克时间也越长。

在这段时间内,患儿的血容量会发生持续的变化,常见的有电解质紊乱、血浆渗透压改变等。

应加以注意的是,烧伤后体液外渗、有效循环血量降低是并非突发性的,而是逐步发生的[4]。

因此,应对患儿的病情加以严密的关注,防治贻误治疗的最佳时机。

西方有学者早在上世纪中叶就提出,补液量应按照患者体质量及烧伤面积来确定。

上世纪70年代,西方又有学者提出了高渗钠溶液疗法,该方法的优点是补液少,扩容迅速和液体负荷轻,然而同时提高了引发肺水肿等并发症的概率。

虽然,陆续有人提出补液的计算公式,但至今尚无学界普遍认为的通用公式,不管选用何种公式计算补液,都应当坚持个体化的原则。

本研究中,108例患儿平稳度过休克期,痊愈出院,而另有10例患儿由于脏器功能衰竭而死亡,由此可见,根据患儿的实际情况,制定差异化的补液计划,能够有效提高治疗重度烧伤合并休克患者的治疗效果。

参考文献

[1] 王克芳. 5例重度烧伤患儿的护理体会[J]. 中国现代医生. 2009(18): 152-153.

[2] 徐朝晖,徐国士,邱明昕,等. 严重烧伤创面深度对休克期晶、胶体补液量影响的临床分析[J]. 中华损伤与修复杂志(电子版). 2010(1).

[3] 王志勇,田恒进,靖树林. 重度烧伤不同的烧伤面积对休克期补液量的影响[J]. 实用临床医药杂志. 2012(9).

[4] 蔡立伟. 小儿重度烧伤休克期的补液治疗探讨[J]. 中国医药导刊. 2010(11): 1880-1881.。