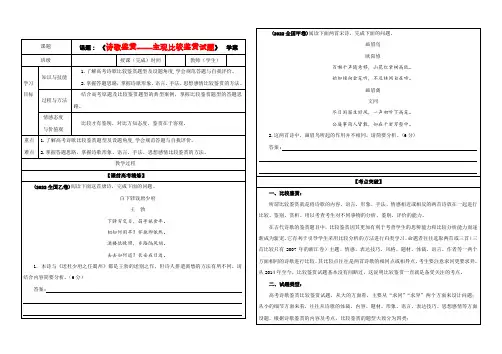

高考二轮复习诗歌鉴赏之比较阅读

- 格式:ppt

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:15

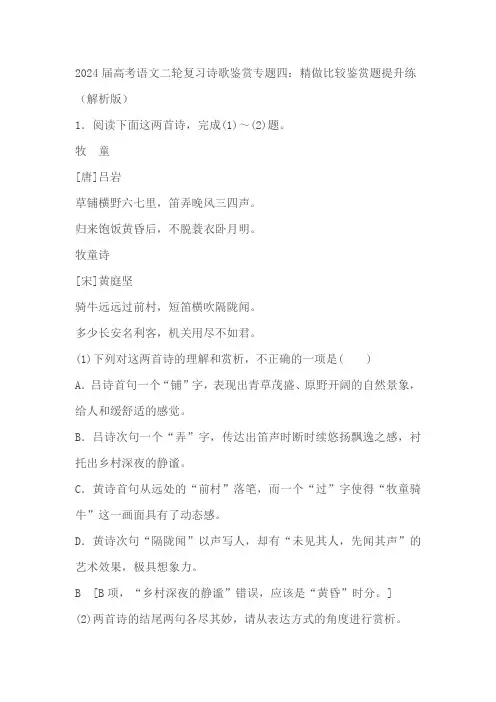

2024届高考语文二轮复习诗歌鉴赏专题四:精做比较鉴赏题提升练(解析版)1.阅读下面这两首诗,完成(1)~(2)题。

牧童[唐]吕岩草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

牧童诗[宋]黄庭坚骑牛远远过前村,短笛横吹隔陇闻。

多少长安名利客,机关用尽不如君。

(1)下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )A.吕诗首句一个“铺”字,表现出青草茂盛、原野开阔的自然景象,给人和缓舒适的感觉。

B.吕诗次句一个“弄”字,传达出笛声时断时续悠扬飘逸之感,衬托出乡村深夜的静谧。

C.黄诗首句从远处的“前村”落笔,而一个“过”字使得“牧童骑牛”这一画面具有了动态感。

D.黄诗次句“隔陇闻”以声写人,却有“未见其人,先闻其声”的艺术效果,极具想象力。

B [B项,“乡村深夜的静谧”错误,应该是“黄昏”时分。

](2)两首诗的结尾两句各尽其妙,请从表达方式的角度进行赏析。

[答案] ①吕诗的三、四两句运用了记叙、描写的表达方式,再现了牧童休息的情景,表达了诗人对悠闲自得、无忧无虑的“田园牧歌”生活的向往。

②黄诗的三、四两句运用了议论的表达方式,将逐利争名、机关算尽的“长安客”与悠然自得的牧童相比,表露出诗人清高自适、不与俗流合污的心态。

[解析] 吕诗的三、四两句,“归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明”意思是:牧童放牧归来,在黄昏饱饭后。

他连蓑衣都没脱,就愉快地躺在草地上看天空中的明月。

诗句中写牧童放牧归来之事,描写他月夜露天休息的场景,运用了记叙、描写的表达方式,再现了牧童休息的情景,表现了孩子无忧无虑、天真烂漫的天性,表达了诗人对悠闲自得、无忧无虑的“田园牧歌”生活的向往。

黄诗的三、四两句,“多少长安名利客,机关用尽不如君”意思是:长安城内那些追逐名利的人啊,用尽心机也不如你这样清闲自在。

运用了议论的表达方式,将逐利争名、机关算尽的“长安客”与悠然自得的牧童相比,有多少在官场上争名逐利的庸人,费尽心机,其实不如牧童自在快乐啊!在一贬一褒之中,表露出诗人清高自赏、不与俗流合污的心态。

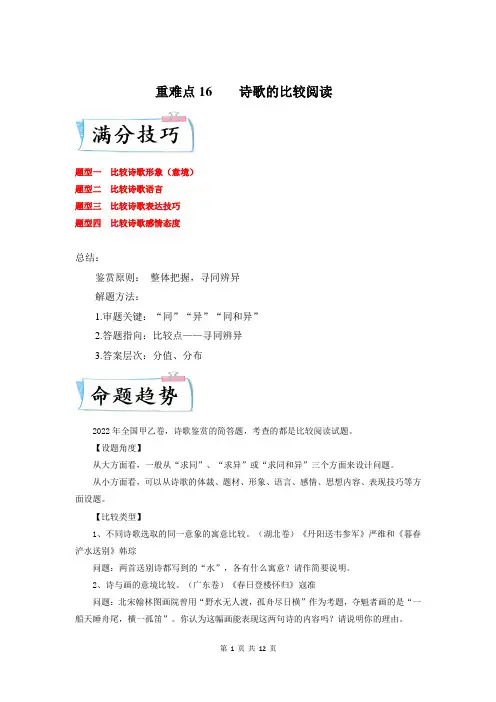

重难点16 诗歌的比较阅读题型一比较诗歌形象(意境)题型二比较诗歌语言题型三比较诗歌表达技巧题型四比较诗歌感情态度总结:鉴赏原则:整体把握,寻同辨异解题方法:1.审题关键:“同”“异”“同和异”2.答题指向:比较点——寻同辨异3.答案层次:分值、分布2022年全国甲乙卷,诗歌鉴赏的简答题,考查的都是比较阅读试题。

【设题角度】从大方面看,一般从“求同”、“求异”或“求同和异”三个方面来设计问题。

从小方面看,可以从诗歌的体裁、题材、形象、语言、感情、思想内容、表现技巧等方面设题。

【比较类型】1、不同诗歌选取的同一意象的寓意比较。

(湖北卷)《丹阳送韦参军》严维和《暮春浐水送别》韩琮问题:两首送别诗都写到的“水”,各有什么寓意?请作简要说明。

2、诗与画的意境比较。

(广东卷)《春日登楼怀归》寇准问题:北宋翰林图画院曾用“野水无人渡,孤舟尽日横”作为考题,夺魁者画的是“一船天睡舟尾,横一孤笛”。

你认为这幅画能表现这两句诗的内容吗?请说明你的理由。

3、同一诗歌不同版本用语的比较。

(福建卷)《与夏十二登岳阳楼》李白问题:诗中的“雁引愁心去”一句,有的版本写作“雁别秋江去”。

你认为哪一句更妙,为什么?4、不同诗歌相同用词的比较。

(湖南卷)《与浩初上人同看山寄京华亲故》柳宗元和《登崖州城作》李德裕问题:两诗都着一“望”字。

李诗之“望”在首句,实写登楼,引领全篇,既表达了对君国的眷念与向往,又蕴含了对“帝京”遥不可及的感伤。

柳诗之“望”……5、不同诗人描写同一情境所表达的思想感情比较(天津卷)州歌(其六)》汪元量问题:简析“大江东去水悠悠”与苏东坡“大江东去浪淘尽,千古风流人物”表达的不同情感。

6.不同诗歌描写同一对象的表现手法比较。

一、【河南省洛阳市一中2023届高三11月调研检测】阅读下面两首诗,完成下面小题。

读书【唐】皮日休家资是何物?积快列梁梠①。

高斋晓开卷,独共圣人语。

英贤虽异世,自古心相许。

案头见蠹鱼②,犹胜凡俦侣。

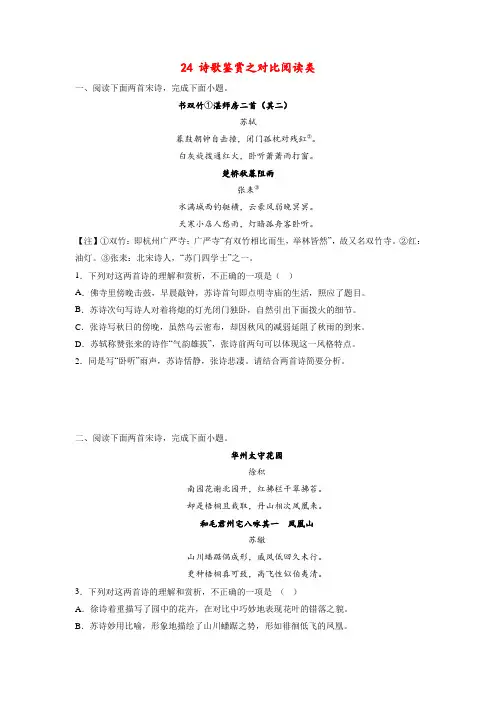

24 诗歌鉴赏之对比阅读类一、阅读下面两首宋诗,完成下面小题。

书双竹①湛师房二首(其二)苏轼暮鼓朝钟自击撞,闭门孤枕对残釭②。

白灰旋拨通红火,卧听萧萧雨打窗。

楚桥秋暮阻雨张耒③水满城西钓艇横,云豪风弱晚冥冥。

天寒小店人愁雨,灯暗孤舟客卧听。

【注】①双竹:即杭州广严寺;广严寺“有双竹相比而生,举林皆然”,故又名双竹寺。

②红:油灯。

③张耒:北宋诗人,“苏门四学士”之一。

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是()A.佛寺里傍晚击鼓,早晨敲钟,苏诗首句即点明寺庙的生活,照应了题目。

B.苏诗次句写诗人对着将熄的灯光闭门独卧,自然引出下面拨火的细节。

C.张诗写秋日的傍晚,虽然乌云密布,却因秋风的减弱延阻了秋雨的到来。

D.苏轼称赞张来的诗作“气韵雄拔”,张诗前两句可以体现这一风格特点。

2.同是写“卧听”雨声,苏诗恬静,张诗悲凄。

请结合两首诗简要分析。

二、阅读下面两首宋诗,完成下面小题。

华州太守花园徐积南园花谢北园开,红拂栏干翠拂苔。

却是梧桐且栽取,丹山相次凤凰来。

和毛君州宅八咏其一凤凰山苏辙山川蟠踞偶成形,威凤低回久未行。

更种梧桐真可致,高飞性似伯夷清。

3.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是()A.徐诗着重描写了园中的花卉,在对比中巧妙地表现花叶的错落之貌。

B.苏诗妙用比喻,形象地描绘了山川蟠踞之势,形如徘徊低飞的凤凰。

C.徐诗和苏诗都符合起承转合的章法,第三句“转”出一层新的诗意。

D.徐诗和苏诗都虚实结合,既写眼前的景象,又写想象中飞翔的凤凰。

4.两首诗均写到了“种梧桐”,但表达的情感不同。

请简要分析。

三、阅读下面两首唐诗,完成下面小题。

中秋夜李峤圆魄上寒空,皆言四海同。

安知千里外,不有雨兼风?中秋月张祜碧落【注】桂含姿,清秋是素期。

一年逢好夜,万里见明时。

绝域行应久,高城下更迟。

人间系情事,何处不相思?【注】碧落:道家认为东方最高的天有碧霞遍布,故称为“碧落”,后用以指天空。

5.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是()A.“圆魄”“桂含姿”,都是喻指月亮,同时也都点明了诗歌中的所咏之物。

2024高考二轮复习古代诗文阅读诗歌鉴赏准确分析诗评题及比较鉴赏题精准突破一高频考点分析诗评题不同诗歌比较鉴赏题二各考点答题精准突破准确分析诗评题解答诗评题就是结合诗论具体评析作品,它在题型设计上多采用古评今释方式来命题。

【突破策略】准确分析诗评题三步骤第一步审准要求弄清方向①审准题目要求。

一定要准确地知晓是“分析妙处”“理解观点”“谈谈对观点的理解”,还是“是否同意”等②弄清诗评方向。

答题前必须像对待文言语句翻译一样,逐字逐句翻译,拆开理解,抓住其核心内涵,明确其评价角度,是诗歌的艺术手法、意象意境、思想情感、语言风格等之中的哪一项(或几项),如果评价涉及多个角度或层次,那么组织答案时也应答出多个角度或层次第二步理解诗歌对比分析①读懂作品意思,了解诗歌情感②找出涉及“诗评”方面的句子,紧扣诗歌内容,展开分析,而不是翻译;阐明理由时,要紧扣评论的关键词第三步归纳概括组织答案再次回到诗评,结合“对比分析阐明”得出的结论,提炼并组织答案[2023·新课标全国Ⅱ卷]阅读下面这首宋诗,完成题目。

湖上晚归林逋卧枕船舷归思清,望中浑恐是蓬瀛。

桥横水木已秋色,寺倚云峰正晚晴。

翠羽湿飞如见避,红蕖香袅似相迎。

依稀渐近诛茅地[注],鸡犬林萝隐隐声。

[注] 诛茅地:诗中指人的居所。

王国维说:“以我观物,故物皆著我之色彩。

”这一观点在本诗中是如何得到印证的?请简要分析。

(6分)第一步审准要求弄清方向①由“这一观点在本诗中是如何得到印证的”,可知这首诗歌有“以我观物,故物皆著我之色彩”的特点,需要结合这一观点分析诗歌的具体体现②“以我观物,故物皆著我之色彩”,即诗人在看客观事物时,客观事物带上了主观色彩,那么就需分析诗人的主观情感,结合具体诗句分析即可第二步理解诗歌对比分析翻译诗歌:我躺卧船中枕着船舷,归家心情平静悠闲。

我眺望中仍害怕归家之事像寻找蓬莱和瀛洲仙山那样虚无缥缈。

远望桥横在水上,水边的树木已经显示秋色,我看见云朵倚着山寺,秋日余晖映照,山间傍晚雨后初晴。

备战2021年高考语文二轮复习易错题易错点35 诗歌鉴赏之比较阅读抓不住要害【典例分析】一、阅读下面这首宋诗,完成1-2题。

临安春雨初霁陆游世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。

(附)《书愤五首·其一》(陆游)早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

1.下面对这首诗的鉴赏,不正确的一项是()A.诗开篇即以问句的形式表达对世态炎凉的无奈和客籍京华的蹉跎,直抒胸臆,情感喷薄。

B.颔联写诗人看破人生世相后的闲适心情,卧居小楼静听春雨,想象杏花连夜开放,颇惬意。

C.颈联表面上写诗人闲居小楼写字品茶消磨时光,实际表明自己不能建功立业的焦虑郁闷。

D.尾联不仅道出了羁旅风霜之苦,又寓有京中恶浊,久居恐为其所化的意思,所以要早回家。

2.《临安春雨初霁》与《书愤》作于同一年,两首诗中都有对世事的感慨,请结合诗歌的创作背景,谈谈这两首诗在表现重点和诗歌风格上的差异。

【答案】1.B2.表现重点:《书》兼有追怀往事和重新立誓报国的双重感情,表现了报国之志难酬的悲愤和抑郁;《临》借写江南春雨和书斋的闲适生活,表达了诗人对京华生活的厌倦和不得志的悲愤与牢骚。

诗歌风格:《书》严肃而激愤,沉郁顿挫,深沉蕴藉,而《临》具有诙谐意味,这种诙谐其实是以轻松的形式表达内心的忧愤。

【分析】1.B项,“闲适心情”“颇惬意”错误,“小楼一夜听春雨”说明诗人一夜未眠,表达的应是他的郁闷之情。

故选B。

2.表现内容不同:《书愤》“早岁那知世事艰,中原北望气如山”“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”,追叙自己早年的宏图大志和气壮如山的爱国热情,既有对世时艰难的慨叹,又有对自己当年抗金复国的壮心豪气的袒露,内容兼有追怀往事和重新立誓报国的双重感情;《临安春雨初霁》“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

【二轮复习】诗歌鉴赏比较阅读精讲精练解一、意象类比较(5练)【典型例题1】人物形象对比分析·不同诗歌中的同一人物(“渔夫”)【辽宁省六校协作体2021届高三上学期第一次联考】阅读下面这首词,完成下面小题。

渔家傲引洪适子月水寒风又烈,巨鱼漏网成虚设。

圉圉从它归丙穴,谋自拙,空归不管旁人说。

昨夜醉眠西浦月,今宵独钓南溪雪。

妻子一船衣百结,长欢悦,不知人世多离别。

【注】①子月:农历十一月。

②圉圉:困而未舒的样子。

丙穴:地名,在今陕西略阳县东南,这里借指巨鱼所生活的深渊。

14. 下列对本词的理解,不正确的一项是( )A. 上片“子月”一句为环境描写,既点明了渔人捕鱼的节令气候,也为下文诸多内容作了张本。

B. “巨鱼”以下三句,写巨鱼漏网,圉圉而去,但是渔人不以为意,因为他本来就志不在鱼,是想表达壮志难酬的无奈。

一个“从”字尽显其洒脱旷达状。

C. 下片“昨夜”二句不仅勾勒了优美的意境,也通过时间和场景的迅速变换,表现了渔人生活的旷放无拘。

D. “不知”一句,藏辞锋于婉转之中,由对渔人一家生活描写,转向对当时社会现实的揭示,名为渔人的“不知”,实为作者的“深知”。

【参考答案】14 B项【解析】“不以为意”“志不在鱼”“壮志难酬”错误,从词中来看,尽管水寒风烈,渔人仍须下水捕鱼,可叹的是“巨鱼漏网”,圉圉而去,渔家生活,便无着落,连暂时缓解窘迫生活的希望也成为“虚设”了,所以对巨鱼漏网,渔人并非不以为意,而是无可奈何;“从”,“任从”的意思,任从那巨鱼摇头摆尾地回到深渊,结合渔人的心理活动:“谋自拙”来看,这是对“巨鱼漏网”的反省,自认谋拙、晦气,至于别人怎样说,那就由他去吧!渔人毕竟是旷达的,对于巨鱼漏网,渔人委心任运,超然物外,并没有壮志难酬的无奈。

★★(比较阅读题型)15. 渔夫(渔父或渔翁)是我国古典诗词中常见的一个意象。

试将本词中的渔夫与柳宗元《江雪》中“独钓寒江雪”的渔翁作个比较,说说二者的不同之处。

高考语文诗歌鉴赏二轮复习比较鉴赏题专练(含答案)诗歌鉴赏二轮复习:比较鉴赏题专练知识回顾:一、形象异同比较一是形象内涵、特点异同比较,二是形象作用异同比较。

形象内涵、特点异同比较,主要集中在意象内涵的分析比较方面,兼及人物形象特征的分析比较。

如何把握住意象的内涵特点呢?①注意意象本身所包含的传统内涵。

如杜鹃代表着悲情,松柏象征着高洁。

②揣摩诗中意象自身的特点。

要抓住描述意象的关键性词语,把握其外在与内在特点,归纳出其表层义和深层义。

形象作用异同比较的前提是把握住意象在诗中的作用。

其作用主要有:①渲染气氛、奠定基调等营造意境方面的作用。

②塑造环境或背景的作用。

它多表现为通过多个意象组成群,为人物的活动提供环境或背景。

③表情达意方面的作用。

这是最主要的。

一些传统意象在表情达意上的作用往往是固定的,如“江湖扁舟”“月落乌啼”传达出“诗人的羁旅之苦”,“空城落花”传达出“作者对国势衰危的哀叹”“一腔的爱国情”等。

诗歌中的意象在传达情感方面的作用,则是由具体诗歌决定。

④衬托人物节操或性格。

多表现在咏物诗中。

⑤结构上的线索作用。

有的意象贯穿始终,则往往为线索。

形象作用异同大都是“求异”比较,这是做题可以利用的地方。

二、语言比较鉴赏题语言比较赏析题本质上同一般的语言赏析题一样,看语言是否造境、写景、表情,是否传神等。

但既然是比较赏析,一定要选好比较点,如联系描写的情景进行比较,看谁更符合语境;从表现作者情感上进行比较,看谁更能准确表达诗人当时的情感;从表达特点上进行比较,看谁更生动形象;从结构特点上进行比较,看谁更能使结构浑然一体、更能起照应等作用。

其次,重点把理由说清楚、说充分。

三、词语比较鉴赏词语比较赏析题本质上同一般的词语赏析题一样,看该词是否造境、写景、表情,是否传神等。

但既然是比较赏析,一定要选好比较点,如联系描写的情景进行比较,看谁更符合语境;从表现作者情感上进行比较,看谁更能准确表达诗人当时的情感;从表达特点上进行比较,看谁更生动形象;从结构特点上进行比较,看谁更能使结构浑然一体、更能起照应等作用。

专题04 2022高考新题型诗歌鉴赏之主观比较鉴赏试题专训(3)(教师版)时间:45分钟分值:48分得分:阅读下面的两首清代诗歌,然后回答问题。

新雷张维屏造物无言却有情,每于寒尽觉春生。

千红万紫安排著,只待新雷第一声。

己亥杂诗(其五)龚自珍浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

1.两首诗的末句寄托的思想感情有何不同?(6分)答案:【答案】张诗寄托了对新生活、新气象的渴望与期盼。

“千红万紫”是对冬去春来的渴望和喜悦,“只待新雷第一声”充满了对新的生活气氛的追求和仰慕,也启示了读者对更新更高尚美好生活的渴望。

龚诗寄托了对新生事物的无私关爱。

诗人以“落红”自喻,化春泥而护花,表现诗人虽然脱离官场,依然关心着国家的命运,不忘报国之志的一腔热情。

【赏析】《新雷》是清代文学家张维屏于道光四年(1824)年早春在松滋任上作。

诗中通过对大自然的赞颂和对美好春天与充满生命力的新雷的呼唤,表达了诗人对春天即将到来的喜悦之情,抒发了诗人期盼新社会和新生活的迫切愿望。

这首绝句写于道光四年(1824)初春,正是鸦片战争前的十余年。

当时清政权腐败黑暗,已臻至绝境;而西方的鸦片贸易,又在不断增加。

明智的士大夫,目睹这内外交困的局势,既满怀焦急不安;又渴望新局面的到来。

《新雷》正是寄寓这种复杂情绪的产物。

首先,诗人的移情手法,赋予自然界具有人的情感活动和思维能力。

“造物无言却有情”,作为造物者的天,即自然界,本来并不具有人类的情感和思维。

诗人笔下,自然界不但能思维,而且在不言不语之中,饱含着对人类的感情。

这表现在害怕寒冷的人类,在最难熬的时刻,自然界会冬去春来,带来温暖。

不仅如此,还刻意安排了万紫千红的百花,来愉悦人类、安慰人类。

这一切,只等一声春雷炸响之后,就出现了。

自然四时运行,本来是自然界的规律,无情绪可言。

诗人有意识地把人类的情绪活动外射到自然界中,使自然界具有与诗人共鸣的思想感情活动。

因此,诗人笔下的自然,实际上是诗人思绪改造过了的自然。