第一章 1 杀虫剂作用机理及抗药性产生机制

- 格式:ppt

- 大小:697.50 KB

- 文档页数:61

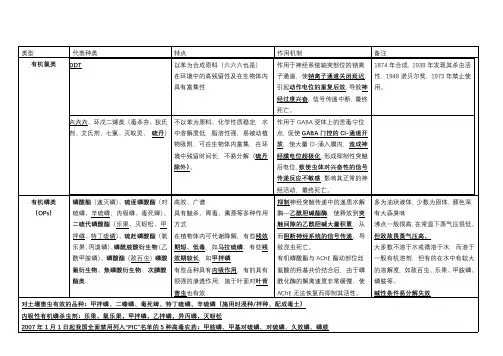

类型代表种类特点作用机制备注有机氯类DDT以苯为合成原料(六六六也是)在环境中的高残留性及在生物体内具有富集性作用于神经系统轴突部位的钠离子通道,使钠离子通道关闭延迟,引起动作电位的重复后放,导致神经过度兴奋,信号传递中断,最终死亡。

1874年合成,1939年发现其杀虫活性,1948诺贝尔奖,1973年禁止使用。

六六六、环戊二烯类(毒杀芬、狄氏剂、艾氏剂、七氯、灭蚁灵、硫丹)不以苯为原料。

化学性质稳定,水中溶解度低,脂溶性强,易被动植物吸附,可在生物体内富集,在环境中残留时间长,不易分解(硫丹除外)。

作用于GABA受体上的苦毒宁位点,促使GABA门控的Cl-通道开放,使大量Cl-涌入膜内,造成神经膜电位超极化,形成抑制性突触后电位,致使虫体对兴奋性的信号传递反应不敏感,影响其正常的神经活动,最终死亡。

有机磷类(OPs)磷酸酯(速灭磷)、硫逐磷酸酯(对硫磷、辛硫磷、内吸磷、毒死蜱)、二硫代磷酸酯(乐果、灭蚜松、甲拌磷、特丁硫磷)、硫赶磷酸酯(氧乐果、丙溴磷)、磷酰胺酸衍生物(乙酰甲胺磷)、磷酸酯(敌百虫)磷酸氟衍生物、焦磷酸衍生物、次膦酸酯类高效、广谱具有触杀、胃毒、熏蒸等多种作用方式在植物体内可代谢降解,有些残效期短、低毒,如马拉硫磷;有些残效期较长,如甲拌磷有些品种具有内吸作用;有的具有很强的渗透作用,施于叶面对叶背害虫也有效抑制神经突触传递中的递质水解酶—乙酰胆碱酯酶,使释放到突触间隙的乙酰胆碱大量积累,从而阻断神经系统的信号传递,导致昆虫死亡。

有机磷酸酯与AChE酯动部位丝氨酸的羟基共价结合后,由于磷酰化酶的解离速度非常缓慢,使AChE无法恢复而抑制其活性。

多为油状液体,少数为固体,颜色深,有大蒜臭味沸点一般很高,在常温下蒸气压很低。

但敌敌畏蒸气压高。

大多数不溶于水或微溶于水,而溶于一般有机溶剂,但有的在水中有较大的溶解度,如敌百虫、乐果、甲胺磷、磷胺等。

碱性条件易分解失效对土壤害虫有效的品种:甲拌磷、二嗪磷、毒死蜱、特丁硫磷、辛硫磷(施用时浸种/拌种、配成毒土)内吸性有机磷杀虫剂:乐果,氧乐果,甲拌磷,乙拌磷,异丙磷,灭蚜松2007年1月1日起我国全面禁用列入“PIC”名单的5种高毒农药:甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、磷胺氨基甲酸酯类(CAs)N,N-二甲基氨基甲酸酯类(抗蚜威、抗蝇威、敌蝇威、异索威、吡唑威、嘧啶威、地麦威)、N-甲基氨基甲酸芳香酯(甲萘威、仲丁威、灭害威、残杀威、除害威、速灭威、害扑威、叶蝉散、克百威)、N-甲基氨基甲酸肟酯(涕灭威、灭多威、棉果威、杀线威、抗虫威)、N-酰基(或羟硫基)N-甲基氨基甲酸酯(棉铃威)大部分氨基甲酸酯类比有机磷杀虫剂毒性低,对鱼类比较安全,但对蜜蜂具有较高毒性;对人畜的毒性都比较小。

杀虫剂杀虫原理

杀虫剂的作用机理是通过化学药剂对害虫进行毒杀。

其主要成分能够干扰害虫的生理活动和代谢过程,从而导致害虫死亡。

杀虫剂通常分为接触性和内服性两类。

接触性杀虫剂涂覆在害虫体表,通过直接接触而使害虫中毒和死亡。

内服性杀虫剂则通过害虫摄食含药物的饵料或植物组织,进入害虫体内,从而达到毒杀效果。

杀虫剂的主要成分包括有机磷化合物、氨基甲酸酯、咪唑类、大环内酯等。

这些化学物质在进入害虫体内后,通过与害虫的神经系统、酶系统或其他生理过程发生作用,影响害虫的正常生理活动。

例如,有机磷杀虫剂能够抑制酯酶的活性,从而使神经递质乙酰胆碱在神经突触中积累,导致神经冲动传递异常,最终引发麻痹和死亡。

氨基甲酸酯杀虫剂则能够抑制神经递质乙酰胆碱酯酶的活性,使乙酰胆碱在突触间隙停留时间增加,产生神经传递紊乱和抑制作用。

除了直接对害虫产生毒杀效果外,杀虫剂的选择和使用也要考虑对非目标生物的影响,以及环境的安全性。

合理使用和控制剂量,遵循使用说明,能够最大程度减少对环境和生态系统的负面影响。

杀虫剂剂型和作用机理

杀虫剂剂型是指杀虫剂所采用的物理形态和给药方式,常见的剂型有液体剂型(如溶液、悬浮剂、乳剂等)、固体剂型(如粉剂、颗粒剂等)和气相剂型(如烟雾剂、气雾剂等)等。

杀虫剂的作用机理主要有以下几种:

1. 神经毒剂:作用于昆虫的神经系统,干扰神经递质的释放和传递,从而导致瘫痪和死亡。

2. 胃毒剂:昆虫摄食含有杀虫剂的植物组织或其它饵料后,杀虫剂会通过胃肠道被吸收,进入昆虫体内起到毒杀作用。

3. 接触毒剂:昆虫或寄生虫通过触碰到含有杀虫剂的物质表面,杀虫剂便通过昆虫的体表吸收进入昆虫体内,引起中毒。

4. 生长调节剂:作用于昆虫的生长和发育过程,改变昆虫的代谢和内分泌系统,导致昆虫不能正常发育和成熟。

5. 其他作用机理:如嗅觉作用剂、胃肠排毒剂等,通过其他途径对昆虫产生毒杀作用。

植物保护通论期中作业姓名:王欢学号:201101130062专业:11 设农教师:袁盛勇时段:周一、6 7节害虫抗药性产生的原因概述摘要无论是常规农药,还是新研制的各种农药,在使用过程中往往缺乏科学性,如盲目提高药液浓度、增加用药次数等,致使农药药效大大降低,给农业生产带来了一系列的消极影响,本文分析抗药性产生的原因以及简要的防御方法。

关键词害虫、抗药性、农作物、使用农药前言科学研究表明,目前至少有600多种昆虫产生了抗药性,一方面,这是自然选择的结果,另一方面,也与我们不合理的使用农药等理化因子有着直接的关系。

本文结合了棉铃虫、菜青虫、玉米螟等多种典型的植物虫害的特点、原因、防治方法等论证观点,对植物虫害的抗药性进行宏观方面和微观方面的总结。

指出了植物虫害抗药性产生的内在因素和外在因素,在阐明观点时进行事例分析,是在把握大方向的基础上,对害虫抗药性产生原因的基本概述,并根据植物虫害的特点和抗药性产生的内在原因和外资原因,提出了相应的主要预防和治理办法,适用于绝大多数植物。

但我们还需认识到,植物虫害是一个不可完全避免的问题,害虫对农作物的取食,与生态平衡等因素也存在关系,我们无法彻底的消除害虫的坑药性,科学合理的使用农药,采用生物防治的科学方法,坚持综合治理的原则,是我们应该坚持的基本原则。

1.自身防御能力1.1表皮阻隔作用的增强杀虫剂要进入害虫体内产生毒杀作用,首先要通过的第一道防线就是昆虫的表皮阻隔层。

但对抗性害虫则不同,杀虫剂的穿透表皮进入体内的穿透速率往往明显下降。

如某抗性家蝇种群对马拉硫磷的抗性为18倍,其表皮穿透速率较对马拉硫磷敏感的同种品系下降了75%多。

进一步的研究发现,药剂对抗性害虫表皮穿透能力下降,是由于多次施用药剂后 (即存在选择压),表皮通道结构在药剂诱导下产生诱变以及表皮中沉积了更多的蛋白质、脂肪和骨化物质 (几丁质) 所致。

需要指出的是,表皮穿透速率的下降一般很少单独在害虫抗性水平的提高中起作用,它往往都同时伴随有一定的解毒作用 (即代谢能力) 的增强。

常见杀虫剂的作用机制近年来,杀虫作用机理的研究有了很大发展,已进入到分子毒理学水平,这对新杀虫剂类型的研制以及高度生理选择性药剂的发现,都很有帮助。

杀虫剂的作用机制:高效、低毒、低残留是现代优良杀虫剂的重要条件,利用高等动物与昆虫间生理上的差别,是研制低毒药剂的重要途径。

近年来,杀虫作用机理的研究有了很大发展,已进入到分子毒理学水平,这对新杀虫剂类型的研制以及高度生理选择性药剂的发现,都很有帮助。

目前大量使用的杀虫剂,例如,有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类杀虫剂等都是神经毒剂,非神经毒剂不占主要地位。

从全部杀虫剂的作用机制看,大致可分为两大类:第一类为神经系统毒剂,包括①对突触后膜作用,如烟碱、杀螟丹、杀虫脒;②对刺激传导化学物质分解酶作用,包括抑制胆碱酯酶,如有机磷、氨基甲酸酯杀虫剂,抑制单胺氧化酶,如杀虫脲;③作用于神经纤维膜(包括膜的Na+、K+活化,抑制ATP分解酶)第二类为干扰代谢毒剂,包括①破坏能量代谢,如鱼藤酮、氰氢酸、磷化氢等;②抑制几丁质合成,如取代苯基脲类;③抑制激素代谢,如保幼激素类似物等;④抑制毒物代谢酶系,如多功能氧化酶增效醚等3,4-亚甲二氧苯基类化合物(MDP),水解酶三磷甲苯磷酸酯(TOCP)和正丙基对氧磷等、转移酶如杀螨醇等。

(一)神经系统毒剂1.神经构造和生理神经系统是由无数个神经元(neuron)构成,神经元是一个细胞单位,从这里伸出若干个树枝状突起(dendrite)以及长的轴突(axon)或神经纤维(neoefiher),神经元之间的连接部位称突触(synapse),中枢神经(centralnervoussystem)也是由复杂的神经突触连接,神经纤维和肌肉或功能器官间的连接点,称为神经肌肉联接部(neuromuscularjunction)。

这也是一种神经突触,由末梢神经的感觉细胞,经由中枢神经和运动神经达到组织器官,以构成反射弧。

昆虫的神经可分为三类,即感觉神经元、联系神经元和运动神经元,无自主神经系统。

植物保护通论期中作业姓名:王欢学号:201101130062专业:11 设农教师:袁盛勇时段:周一、6 7节害虫抗药性产生的原因概述摘要无论是常规农药,还是新研制的各种农药,在使用过程中往往缺乏科学性,如盲目提高药液浓度、增加用药次数等,致使农药药效大大降低,给农业生产带来了一系列的消极影响,本文分析抗药性产生的原因以及简要的防御方法。

关键词害虫、抗药性、农作物、使用农药前言科学研究表明,目前至少有600多种昆虫产生了抗药性,一方面,这是自然选择的结果,另一方面,也与我们不合理的使用农药等理化因子有着直接的关系。

本文结合了棉铃虫、菜青虫、玉米螟等多种典型的植物虫害的特点、原因、防治方法等论证观点,对植物虫害的抗药性进行宏观方面和微观方面的总结。

指出了植物虫害抗药性产生的内在因素和外在因素,在阐明观点时进行事例分析,是在把握大方向的基础上,对害虫抗药性产生原因的基本概述,并根据植物虫害的特点和抗药性产生的内在原因和外资原因,提出了相应的主要预防和治理办法,适用于绝大多数植物。

但我们还需认识到,植物虫害是一个不可完全避免的问题,害虫对农作物的取食,与生态平衡等因素也存在关系,我们无法彻底的消除害虫的坑药性,科学合理的使用农药,采用生物防治的科学方法,坚持综合治理的原则,是我们应该坚持的基本原则。

1.自身防御能力1.1表皮阻隔作用的增强杀虫剂要进入害虫体内产生毒杀作用,首先要通过的第一道防线就是昆虫的表皮阻隔层。

但对抗性害虫则不同,杀虫剂的穿透表皮进入体内的穿透速率往往明显下降。

如某抗性家蝇种群对马拉硫磷的抗性为18倍,其表皮穿透速率较对马拉硫磷敏感的同种品系下降了75%多。

进一步的研究发现,药剂对抗性害虫表皮穿透能力下降,是由于多次施用药剂后 (即存在选择压),表皮通道结构在药剂诱导下产生诱变以及表皮中沉积了更多的蛋白质、脂肪和骨化物质 (几丁质) 所致。

需要指出的是,表皮穿透速率的下降一般很少单独在害虫抗性水平的提高中起作用,它往往都同时伴随有一定的解毒作用 (即代谢能力) 的增强。

OCCUPATION1262010 8自1993年,瑞典发现DDT对家蝇具有明显滞留杀虫作用以来,各类农药在世界范围内广泛应用于农业和卫生害虫的防治,对除害灭病确保人体健康起到了非常显著的作用,也曾经挽救过成千上万人的生命。

但是许多用巨额开发出的新型杀虫剂由于使用不当,几年中就导致药效减退或是失效现象,这不仅直接影响了杀虫剂的工业发展前途,而且威胁到人类的健康,日益引起世界各国的重视。

在过去的几年中,Rathman等人做了四种品系鸟蝇科拟寄生虫的生测实验,发现杀线威和灭多威对抗性品系及敏感品系的最大抗性比分别达20和21;高希武等人发现,北京地区马连洼种群对抗蚜威和未曾使用过的灭多威、呋喃丹均产生了高抗性,抗性倍数为39~245倍。

可见昆虫对部分杀虫剂的抗性已很强,研究昆虫的抗药性机理及提出可行的解决办法成为当务之急。

一、抗药性的产生机理关于昆虫抗药性的产生机理分为选择学说和诱变学说。

选择学说认为昆虫对杀虫剂的抗性发展是昆虫在杀虫剂的选择下,带有抗性基因的个体存活下来衍繁后代的结果;诱变学说认为是昆虫种群中某些个体的抗性基因并不是先天存在的,而是由于杀虫剂的直接作用,使得种群中的某些个体发生了突变,因而产生了抗性基因。

所以他们认为昆虫的抗药性是一种后适应现象,杀虫剂不是选择剂而是诱变剂。

但是,无论是选择学说还是诱变学说,在抗药性的形成是由于杀虫剂作用的结果这一点上是相同的。

昆虫的抗药性机理大致可分为行为抗药性和生理生化抗药性。

行为抗性国内外研究均较少,而对生理生化抗性研究相对较多。

关于昆虫的生理生化抗性主要有以下三个方面:表皮穿透作用的降低,代谢解毒作用的加强,靶标敏感性降低。

1.表皮穿透作用的降低降低穿透速率的原因至今尚不完全清楚,Saito认为抗三氯杀螨醇的螨对该药穿透速率较慢是由于几丁质较厚引起的,Vinson则认为抗DDT的烟芽夜蛾幼虫,DDT穿透较慢是由于凡丁质内蛋白质与脂类物质较多而骨化程度较高而引起的。

杀虫剂的作用机理及其科学应用杀虫剂的作用机理及其科学应用时间:2011-07-12 编辑:中国农药网浏览次数: 16农药的分类方法多种多样,按其来源可分为植物源、矿物源、化学合成三大类;按化合物类型可分为无机、有机、抗生素和生物农药等;按防治对象可分为:杀虫剂、杀菌剂、杀线虫剂、除草剂、杀软体动物剂、杀鼠剂、植物生长调节剂等。

杀虫剂的品种很多,按其构成成分可分为:有机合成杀虫剂、无机杀虫剂、植物性杀虫剂等。

在目前使用的杀虫剂中,以有机合成杀虫剂的种类最多。

一、杀虫剂的作用机理1、胃毒作用:是指昆虫吞食药剂后引起的毒性。

被吞食的药剂到达中肠后,被中肠细胞层吸收,然后通过肠壁进入血腔,并通过血液流动很快传到虫体的各部位,引起中毒。

主要对咀嚼式口器的害虫起作用。

2、触杀作用:药剂无需经昆虫吞食,只要接触虫体就可以从其表皮、气孔或附肢等部分进入虫体引起中毒。

具有这类性质的药剂一定要将药液喷到虫体上,才能起到毒杀害虫的作用。

3、熏蒸作用:药剂以气体形式主要通过昆虫的呼吸系统进入虫体内,而发挥毒杀作用。

4、内吸作用:药剂施用到植物体上,被植物体吸收,通过输导组织,传到植物体的各部分,害虫吸食植物的汁液后,即中毒死亡。

有些无机杀虫剂和植物性杀虫剂,其杀虫作用都比较简单,有的只有胃毒作用、有的只有触杀作用,而有机合成杀虫剂,常具有两三种杀虫作用。

二、杀虫剂的正确安全应用合理使用农药是经济、主防效、对作物无药害,对人、畜、天敌安全的基础,在使用过程中应掌握好以下几方面:1、根据防治对象,选用适宜的药剂和类型,做到对“症”下药。

2、各种害虫的习性、危害期不同,应根据害虫对药剂的敏感期适时用药,可以达到用较少的药剂就可以收到较好的防治效果。

3、避免长期使用单一的农药,降低抗药性的产生。

4、配药时药剂的浓度要准确,同时应使药剂在水中分散均匀,充分溶解。

5、施药时力求做到均匀,特别是施用触杀剂时,叶背、叶面均需喷药,将药液喷到虫体上,不能有丢行、漏株的现象,以保证施药质量。

农药的作用机制和作用机理

农药是一种用于控制害虫、杂草和病原体的化学物质,是农业生产中不可或缺的重要手段之一。

农药的作用机制和作用机理是农药在植物或害虫体内产生效应的原因和方式,了解这些对于正确、有效地应用农药至关重要。

作用机制

杀虫剂

杀虫剂的作用机制主要有以下几种:

1.神经系统作用:部分杀虫剂能够干扰害虫的神经系

统,引起传导障碍,最终导致神经元死亡。

2.生长调节素作用:一些昆虫生长调节素类杀虫剂可

以干扰害虫的发育过程,例如阻止幼虫蜕皮或干扰昆虫的生殖功能。

除草剂

除草剂的作用机制主要有以下几种:

1.光合作用干扰:一些除草剂能够干扰植物的光合作

用过程,导致植物无法制造足够的养分,最终死亡。

2.生长调节作用:某些除草剂可以影响植物的生长调

节激素的合成和运输,导致植物生长异常或死亡。

作用机理

农药的作用机理主要有以下几个方面:

1.选择性作用:农药能够选择性地作用于特定的害虫

或杂草,而对作物或其他非靶标生物的影响较小,实现了有针对性的防治效果。

2.残留性:农药在作物或土壤中残留的时间长度与降

解速率密切相关,残留时间长的农药会对环境和生态系统造成潜在的危害。

3.抗药性问题:害虫或杂草可能产生对某种农药的抗

药性,这就需要通过轮换使用不同机制的农药以减少抗药性发生的可能性。

为了更好地保护作物并减少对环境的影响,农药的合理使用和了解其作用机制和机理是至关重要的。

通过科学的农药管理,我们可以更有效地控制虫害和杂草,提高农作物产量,从而促进农业的可持续发展。