第五章 第一节 生态系统的结构详解

- 格式:ppt

- 大小:4.14 MB

- 文档页数:5

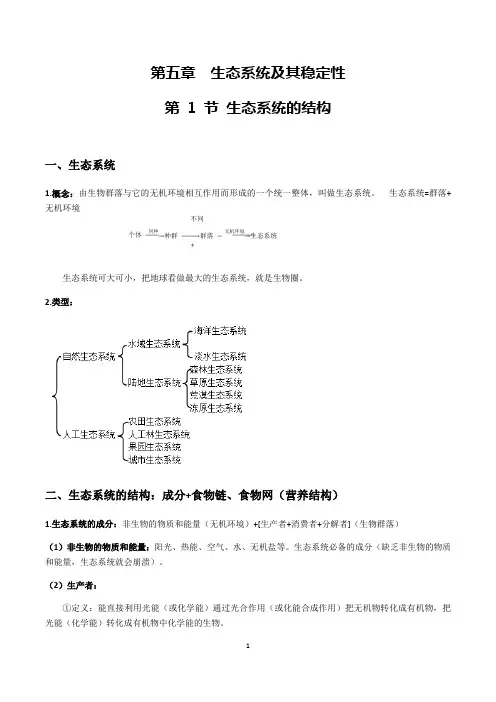

第五章 生态系统及其稳定性第 1 节 生态系统的结构一、生态系统1.概念:由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的一个统一整体,叫做生态系统。

生态系统=群落+无机环境生态系统可大可小,把地球看做最大的生态系统,就是生物圈。

2.类型:二、生态系统的结构:成分+食物链、食物网(营养结构)1.生态系统的成分:非生物的物质和能量(无机环境)+[生产者+消费者+分解者](生物群落)(1)非生物的物质和能量:阳光、热能、空气、水、无机盐等。

生态系统必备的成分(缺乏非生物的物质 和能量,生态系统就会崩溃)。

(2)生产者:①定义:能直接利用光能(或化学能)通过光合作用(或化能合成作用)把无机物转化成有机物,把光能(化学能)转化成有机物中化学能的生物。

⎯⎯⎯⎯⎯ 不同+同种→种群 ⎯⎯⎯→群落 ⎯ 无机环境→生态系统 个体 ⎯⎯⎯②作用:使无机环境的非生物的物质和能量进入生物群落。

③同化作用类型:自养型(生产者包括光能自养型:绿色植物、光合细菌、蓝藻;化能自养型:硝化细菌等。

④地位:生态系统的主要成分(基石),是生态系统必备的成分。

(3)消费者:①定义:自身不能制造有机物,必须直接或间接的依靠生产者的生物。

②作用:加快生态系统的物质循环和能量流动,对植物的传粉、种子的传播等有重要作用。

③同化作用类型:异养型(消费者主要是捕食和寄生的生物:牛、菟丝子等)④分类:初级消费者(植食性动物)、二级消费者(以植食性动物为食的肉食性动物)、三级消费者等⑤地位:非必需,但对生态系统的物质循环和能量流动具有重要意义。

(4)分解者:①定义:能将动植物的遗体、排出物和残落物中的有机物分解成无机物的生物。

②作用:使生物群落的有机物变成无机物回归到无机环境,促进物质的循环。

③同化作用类型:异养型[分解者是营腐生生活的生物:大多数细菌、真菌、部分动物(蚯蚓、蜣螂等)]④地位:生态系统必备的成分。

(使有机物回归到无机环境,否则会导致垃圾成堆,生态系统崩溃。

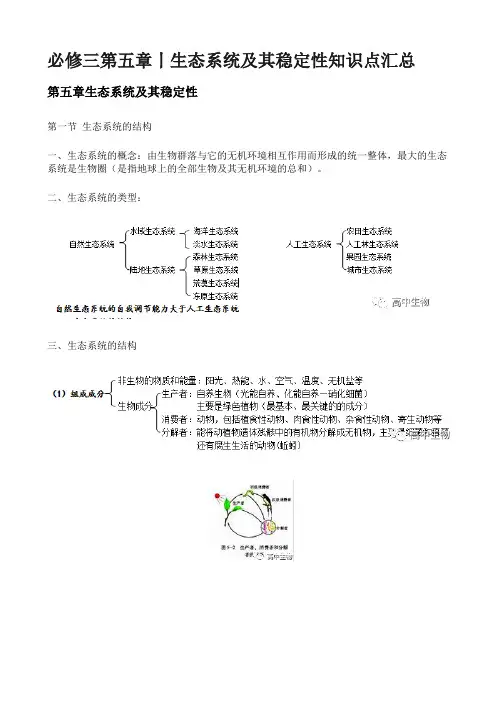

必修三第五章丨生态系统及其稳定性知识点汇总第五章生态系统及其稳定性第一节生态系统的结构一、生态系统的概念:由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体,最大的生态系统是生物圈(是指地球上的全部生物及其无机环境的总和)。

二、生态系统的类型:三、生态系统的结构分解者:能将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物,主要是细菌和真菌还有腐生生活的动物(蚯蚓)(2)营养结构:食物链、食物网◎食物链:从生产者开始到最高营养级结束,分解者不参与食物链◎营养级:食物链中的一个个环节称营养级,它是指处于食物链同一环节上所有生物的总和◎植物(生产者)总是第一营养级◎植食性动物(即一级/初级消费者)为第二营养级◎肉食性动物和杂食性动物所处的营养级不是一成不变的,如猫头鹰捕食鼠时,则处于第三营养级;当猫头鹰捕食吃虫的小鸟时,则处于第四营养级。

◎同一种生物在不同食物链中,可以占有不同的营养级◎食物网:许多食物链彼此相互交错连接成复杂营养结构,就是食物网◎食物网越复杂,则生态系统就越稳定,抵抗力就越强。

(如果有某种生物消失,就会有其它生物来代替。

)◎食物链,食物网是能量流动、物质循环的渠道。

◎分析生态系统中食物链的各种生物的数量关系①如果生产者减少或增多,则整条食物链的所有生物都减少或增多。

②如果蛇减少,则会发生如图所示情况。

四、生态系统功能:能量流动、物质循环、信息传递第二节生态系统的能量流动一、能量流动的概念生物系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程二、能量流动的过程1、一般研究能量流动都以种群为单位。

输入生态系统总能量是生产者固定的太阳能,传递沿食物链、食物网,散失通过呼吸作用以热能形式散失的。

2、过程:一个来源---太阳能,三个去向---主要是以热能的形式散失,其次是用于自身的生长发育(被下一级吃掉),最后给分解者。

2、特点:(1)单向流动:生态系统内的能量只能从第一营养级流向第二营养级,再依次流向下一个营养级,不能逆向流动,也不能循环流动(2)逐级递减:能量在沿食物链流动的过程中,逐级减少,能量在相邻两个营养级间的传递效率是10%-20%(一般营养级不超过5个);当次级消费者食用生产者超过最大传递量(20%)时,生态系统会被破坏。