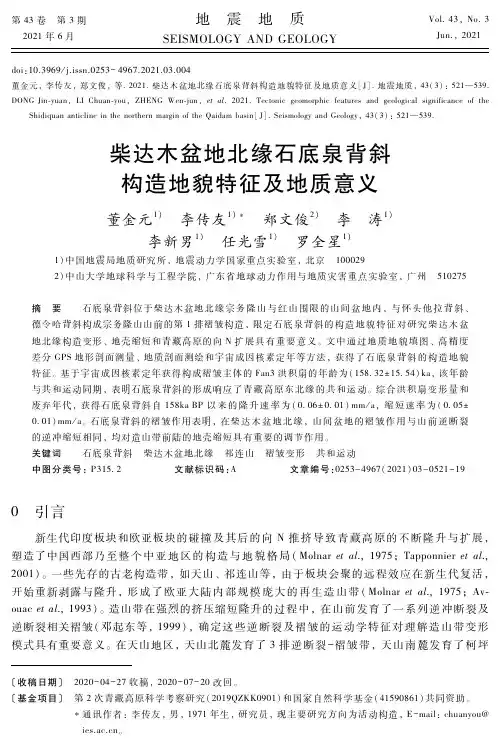

柴达木盆地背斜构造类型及含油气性

- 格式:pdf

- 大小:123.51 KB

- 文档页数:3

解析柴达木盆地基底构造特征及其控油意义摘要:柴达木盆地受祁连山和昆仑山的相向挤压控制,因此发育了柴北缘断裂、昆北断裂、祁连南缘断裂等区域性断裂构造。

同时在阿尔金构造带的重大影响下,发育形成了阿南断裂、格尔木——锡铁山断裂等区域性构造。

在两组不同方向上断裂构造的叠加作用力下,使柴达木中后期盆地呈现出北东——南西向以及北东——南西向分带的特征,同时在油气资源的形成、分布等方面产生重大的影响。

关键词:柴达木盆地构造特征控油意义一、概述柴达木盆地柴达木盆地处于青藏高原北部,四周分别是祁连山、昆仑山以及阿尔金山,是我国西部油气勘探中发现的三大盆地之一,是我国重要的油气资源库。

然而,因为柴达木盆地的特殊构造位置以及构造过程,导致盆地在形成与演变过程中,不仅受周边自然条件的影响,而且深受基底构造的控制影响。

二、基底构造特征1.重力柴达木盆地的重力异常等值线在轴向上呈现出北北西方向特征,负异常中心处于三湖地区,盆地内部异常值变化较小。

盆地边缘出现非常密集的重力梯级带,反映了昆北断裂、柴北边缘断裂以及祁连山南部边缘断裂的存在必然性。

在重力异常图的剩于区域上,塔尔丁——鱼卡这条线存在一条北东方向的重力梯级带,异常值自西向东呈现增大趋势,西部较东部埋藏浅,中间存在基底断裂。

2.磁场在航磁异常方面,柴达木盆地与昆仑山没有明显的界限,因此可以理解为昆仑山北部大量的具有较强磁性的变质岩可以无限延伸至柴达木盆地下,从而构成盆地的结晶类基底。

据有关专家研究结果显示,柴达木盆地被布伦台——鱼卡断裂一分为二,西部较东部沉积厚度大。

3.大地电磁测深研究表明,柴达木盆地的西部基底呈现出凹凸有致的整体格局,大致分为茫崖凹陷、大风山隆起、一里坪坳陷、昆北断阶、阿南断阶等构造单元。

并且在盆地东部区域发现断裂两侧的磁异常现象有很大的差异性,表现为北侧的异常值比南部低很多。

专家推测这种磁性异常极有可能体现了盆地的基底差异。

在盆地东部区域,基底的发育形成逆冲断层,将东部地区划分成昆北断阶、欧南断陷、花海子山间盆地等小构造单元。

柴达木盆地构造特征及油气分布摘要该文以柴达木盆地多年的勘探成果及取得的地质认识为基础,总结了研究区的构造演化特征、断裂发育特征及其对构造圈闭和烃源岩展布的控制作用,最后分区总结了有利的油气聚集区。

柴达木盆地经历了晚古生代、中生代和新生代三个成盆旋回,中生代断坳复合盆地形成了柴达木盆地北缘侏罗系油气系统,新生代大型走滑挤压盆地形成了柴达木盆地西部第三系油气系统和三湖第四系天然气系统,燕山和喜山两期强烈构造运动以及后期多期构造运动使盆地的油气地质特征更加复杂。

关键词:柴达木盆地;构造特征;烃源岩;构造圈闭;油气分布柴达木盆地位于青藏高原北部,夹持于昆仑山、祁连山和阿尔金山之间,四周均以深大断裂与相邻构造单元相隔,呈一个不规则菱形区带。

盆地东西长850km,南北宽150~300km,面积约12.1×10km2。

盆地内沉积岩分布广泛,最大厚度17000 m,体积60×10km3[1],是国内七大沉积盆地之一,具有较丰富的油气资源。

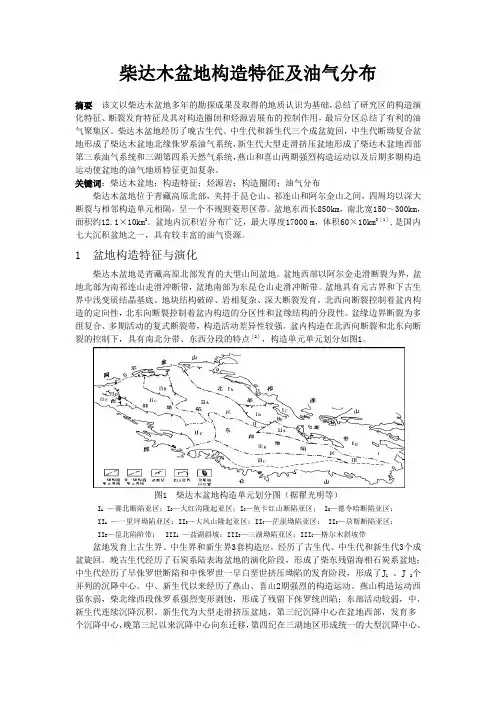

1 盆地构造特征与演化柴达木盆地是青藏高原北部发育的大型山间盆地。

盆地西部以阿尔金走滑断裂为界,盆地北部为南祁连山走滑冲断带,盆地南部为东昆仑山走滑冲断带。

盆地具有元古界和下古生界中浅变质结晶基底。

地块结构破碎、岩相复杂、深大断裂发育。

北西向断裂控制着盆内构造的定向性,北东向断裂控制着盆内构造的分区性和盆缘结构的分段性。

盆缘边界断裂为多组复合、多期活动的复式断裂带,构造活动差异性较强。

盆内构造在北西向断裂和北东向断裂的控制下,具有南北分带、东西分段的特点[2],构造单元单元划分如图1。

图1 柴达木盆地构造单元划分图(据翟光明等)I A—赛北断陷亚区;I B—大红沟隆起亚区;I C—鱼卡红山断陷亚区; I D—德令哈断陷亚区;II A—一里坪坳陷亚区;II B—大风山隆起亚区;II C—茫崖坳陷亚区; II D—尕斯断陷亚区;II E—昆北陷阶带;III A—盐湖斜坡;III B—三湖坳陷亚区;III C—格尔木斜坡带盆地发育上古生界、中生界和新生界3套构造层,经历了古生代、中生代和新生代3个成盆旋回。

柴达木盆地南翼山油田低渗透储层特征【摘要】南翼山油田位于青海省柴达木盆地西部北区,属于微咸水~半咸水湖泊环境,存在浅湖和半深湖两个沉积亚相。

浅湖亚相中的砂坪、颗粒滩等有利微相带主要位于构造西部,而在构造主体和东部不发育,沉积相控制了油气的富集。

油田含油储层主要发育在N21中上部到N22上部,岩性复杂,属于碳酸岩、碎屑岩、膏盐类物质混合沉积的岩类。

含油储层碳酸盐为主,次为碎屑岩,碳酸盐岩中的优质储层主要是颗粒灰岩和藻灰岩,碎屑岩主要发育在浅层的I+II油层组,以薄砂条的形式存在,含量少,但较好的改善了储层物性。

油田储层物性整体较差,属于中低孔-特低渗。

由于储层物性差,非均质强,注水开发中必须依据储层特征进行井网的优化和部署。

【关键词】南翼山油田储层湖相沉积混积岩类特低渗物性南翼山油田位于青海省柴达木盆地西部北区,属于西部坳陷区茫崖凹陷亚区南翼山背斜带上的一个三级构造,该区第三纪长期处于微咸水一半咸水的湖泊沉积环境,同时由于间歇性水流的注入,从N21中上部到N22顶部广泛发育由碳酸岩、碎屑岩、膏盐类物质混合沉积的岩类,岩性复杂多样,储层分布“薄、多、散、杂”,物性差。

通过强化储层研究,深化地质分析,对油田优质储层的分布特点、发育规律和表现特征的认识逐步深入,支撑了南翼山油田产量的持续增长。

1 油田沉积特征南翼山油田主要发育浅湖相和半深湖相两个亚相。

储层层理类型以水平、波状层理为主,可见小型交错层理或透镜状层理,水动力整体较弱,储层颜色以浅灰、深灰色为主,也见棕灰色。

油田浅湖相中主要存在砂坪、泥坪、灰坪、颗粒滩等微相,其中砂坪、颗粒滩等有利微相带主要位于油田构造的西部,而在构造主体和东部不发育,相对优质储层主要发育在油田西部。

油田半深湖相位于浪基面以下,受湖浪作用影响较弱,层理类型以细薄的水平层理为主。

颜色以深灰色、灰色、绿色、黑色为主,有机质含量高。

半深湖相中主要存在泥坪、灰坪、砂坪等微相,主要位于油田的构造东部和南北两翼,基本不发育有利储层。

油藏背斜描述如果说褶皱构造是油田的骨架,那么油藏背斜就是油田的血液。

所以一个完整的油藏背斜通常应该具备以下特点: 1。

储量丰富:形成油藏背斜的岩层都有很高的含油气和产油气的物性(见表1)。

2。

垂向上的边界比较清楚:油藏的生、储、盖等不仅在平面上分布均匀而且在纵剖面上也显示出连续而规则的递变关系。

水驱期。

储量增长快、速度大。

随着压力的升高和温度的降低储量下降的幅度逐渐减小,随着油水比的增加,储量不断增加。

有些地区还发现了裂缝型油藏,由于产层的裂缝和断层对储量的影响,目前正在研究中。

3.主要含水层砂岩分布广泛,这些层段容易出砂,对油井而言流动的砂比固相的更为有利。

同时,砂岩可以储存一定的石油,由于受到地层温度、压力及渗透率的影响,油层压力不同部位不同,在生产中要注意合理的开采时间,使砂岩油藏得到充分利用。

这种情况对油井的施工工艺尤其重要。

通常情况下应尽量采取裸眼完井,钻井过程中应避免对砂岩的破坏,避免或减少井筒的堵塞和垮塌。

保持压力稳定。

保证油井正常生产。

并实现油藏开发的最终目标。

4.储集空间由于上述原因,油藏背斜的储层横向连通性好,几乎是一个储油空间;储层纵向延伸深,分布广,油藏非均质性好。

据统计,世界上发现的油藏中背斜油藏占80%,而我国内蒙古乌审旗苏吉盖油田油藏背斜所占的比例就更大。

此外,背斜中垂向上隔层发育,垂向上储层分布多样性,有些地区背斜又具有多期的层段接触,使得储集体多样化。

油藏背斜上方地形闭塞,通道不畅,纵向长,横向窄,形成很厚的“皮壳”油藏。

储量在1-2亿吨左右。

但是,油藏背斜虽然资源丰富,却具有形成时间早,开发难度大,油水损失严重,采收率低等一系列问题,故开发技术也十分复杂,针对其缺陷,应根据其特点,采用适当的开发技术。

根据我国的地质条件,开发技术应该遵循:①在有利于防止污染的前提下,充分发挥油田的自然能力,提高油田采收率;②在保持和扩大油气田生产能力的基础上,防止水和瓦斯突出;③大力推广应用新技术、新工艺、新材料,提高开发的机械化和自动化水平,逐步建立起一套切实可行的开发工艺;④在矿场上继续推广和应用油层水压裂、酸化等增产措施。

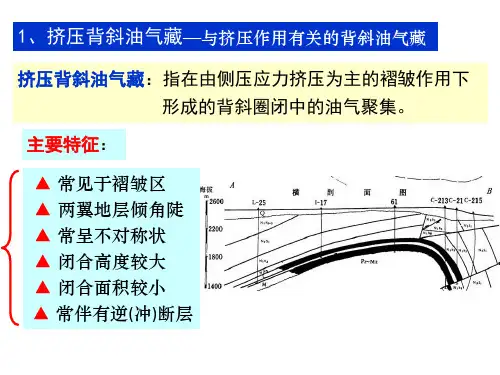

第六章圈闭及油气藏的类型6.2 构造油气藏之一——背斜油气藏◆在构造地质作用下,地层发生弯曲变形,形成向周围倾伏的背斜,储集层上方为非渗透性盖层所封闭,形成背斜圈闭,其中聚集了油气即形成背斜油气藏。

◆19世纪末:“背斜学说”。

◆背斜油气藏占世界大油气田储量的四分之三以上。

◆按背斜构造的成因分为:挤压背斜油气藏、基底升降背斜油气藏、披覆背斜油气藏、塑性拱张背斜油气藏、逆牵引背斜油气藏褶皱区的山前、山间坳陷内,侧向挤压应力作用所致。

特点:翼陡,一般不对称,闭合高度大、闭合面积小,常伴有逆断层,常成排出带出现。

——我国主要分布在西部含油气区。

一、挤压背斜油气藏(与褶皱作用有关)◆L层油气藏:不对称背斜圈闭,南翼倾角20~30°,北翼60~80°,被逆断层及横断层所切割。

老君庙背斜油藏综合图(据玉门石油管理局)◆长轴背斜,由多条逆断层切割。

两翼不对称,西翼陡40~50°,东翼缓20~25°,构造轴线由浅向深向缓翼偏移。

◆该气田由多个背斜气藏组成。

四川盆地卧龙河气田平面及剖面图(据四川石油管理局)二、基底升降背斜油气藏(与基底活动有关)稳定地台区,盆地内部基底活动,差异升降,使沉积盖层发生变形,形成宽缓背斜。

特点:两翼缓、倾角小,闭合高度较小,闭合面积较大,多分布在裂谷型含油气盆地中,常成组、成带分布,组成长垣或隆起带。

背斜的形成具有继承性。

实例:松辽盆地大庆长垣萨尔图等油田、波斯湾盆地中产量和储量都居世界第一位的加瓦尔油田、以及西西伯利亚盆地的萨莫特洛尔大油田和乌连戈伊大气田中的油气藏。

大庆萨尔图油田剖面图(据大庆石油管理局,2000)盐、膏、欠压实泥岩:密度比上覆地层低,受不均衡压力作用,上拱形成背斜。

底辟拱升背斜油气藏岩体刺穿油气藏——与地下柔性物质活动有关。

三、底辟拱升背斜油气藏江汉盆地王场构造平面及剖面图(据胡见义,等,1991)◆长轴背斜,走向北西,两翼近对称,隆起幅度高达800m。

中国西部油气地质特征及资源概述摘要:在我国西部,有着十分丰富的油气资源,是新中国成立之后发展石油工业的主要支撑和重要力量,同时也是中国迎接新世纪的油气资源战略的交替地区。

为了加深对西部油气资源地区的了解,促进西部油气资源的勘探和开发工作。

本文首先从中国西部油气资源地区的地质特征入手,论述了盆地性质与构造历史,以及西部地区的地质条件,然后进一步分析了西部油气资源地区的资源分布概况。

最后提出促进勘探开发的相关建议。

一、中国西部油气资源地区的地质特征1.盆地性质与构造演化史中国西部地区主要包括鄂尔多斯、塔里木、四川、柴达木以及准噶尔盆地,这些沉积类盆地类属于克拉通盆地,它的基底是比较小的古大陆地壳块状,地壳大概有35~45千米的厚度,主要组成岩质是前震旦的酸性变质岩系。

平坦的海相碳酸盐岩与砂岩是古生界的构造特点,而中新生界主要是盆地沉寂。

在西部盆地的周围存在数量巨大的中新生代的前陆冲断带,主要体现为小型克拉通块状。

在中新生界的构造层,现代造山带相围的新生代盆地表现地十分突出,也就是中新生界盆地和古生界克拉通相互重叠的盆地地形。

西部地区的板块结构变化主要有四部分组成:震旦|—泥盆纪,石炭—二叠纪,三叠纪—早第三纪以及晚第三纪—第四纪。

在经历这四纪构造演化之后,东西部分产生十分显著的构造差别,东侧部分包括四川与鄂尔多斯盆地中间发生隆起,周围也由于发生沉积编程前陆盆地地形,而西侧部分,包括柴达木,准噶尔以及塔里木盆地迅速沉积,幅度达到5000~7000米,发育时期也跟西部有很大不同。

2.西部地区地表和地下地质条件西部地区的表面和地下都存在十分复杂的地质特点,地区表面主要是沙漠、黄土塬、隔壁以及山地,而地下主要由台盆区与推覆带构造而成。

当前西部的油气地区主要在准噶尔、塔里木、吐哈盆地,以及河西走廊、鄂尔多斯以及柴达木地区,这些地形的地质特征都十分复杂。

特别需要指出的是,这些地区的地下构造在盆地中与山前带有着不同的复杂性特征。

柴达木盆地北缘马北地区古今构造与油气藏的耦合柴达木盆地北缘马北地区是青藏高原北缘的重要地区,地质构造极其复杂,形成了大量的油气藏。

古今构造与油气藏的耦合,掌握着该地区油气资源的形成、分布和勘探开发等关键问题。

本文将简要介绍该地区的古今构造特征、油气藏性质及其形成机制,并探讨其耦合关系。

一、古今构造特征1.古构造特征马北地区位于柴达木盆地东北部的古构造带,为重要的三叠纪古构造复合体。

在古构造带中,存在着两个大型构造单元,即南部的“马边地块”和北部的“大柴旦构造带”,两者之间有着巨大的构造差异和复杂的构造关系。

2.今构造特征该地区的今构造特征主要为冲断构造,其中以大柴旦断裂带最为发育,是该地区特有的大规模构造建造。

大柴旦断裂带主要为东北—西南走向,总长超过1000km,断距近千米,具有重要的构造控制作用。

二、油气藏性质及其形成机制1.油气藏性质马北地区的油气藏呈多层次、多类型发育,包括深层超高压天然气、高成熟度页岩气、低孔渗储层气等不同类型。

油气藏规模大、含气量高、品质优良。

2.油气藏形成机制该地区油气藏的形成与古今构造的演化密切相关。

在古构造时期,构造和沉积作用催化了大量有机质的堆积,形成了烃源岩;在今构造时期,油气藏形成主要受到大柴旦断裂系的控制,断裂直接影响着油气运移、聚集、储存。

三、古今构造与油气藏的耦合关系1.构造对沉积的控制作用马北地区在古构造演化过程中,构造变形、压实、抬升和剥蚀作用影响了沉积作用,使得烃源岩密度增加、厚度变薄、热演化程度升高,为今后的油气藏形成奠定了基础。

2.构造对油气运移和聚集的控制作用在今构造时期,大柴旦断裂系的发育使得油气藏具有了良好的储集条件,断裂的活动性反复地促进了油气的泄漏、运移和聚集,成为了该地区油气藏的重要成因因素。

综上所述,马北地区的古今构造特征与油气藏的形成关系密切,构成了极为复杂的耦合关系。

只有充分了解该地区的构造演化历史以及油气藏的形成机制,才能在油气勘探开发中取得更好的效果。

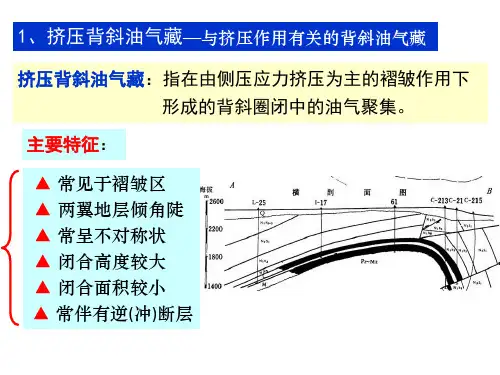

背斜油气藏的主要类型背斜油气藏的形态是多种多样的,但就圈闭的成因来看,主要有以下几种类型。

1、与褶皱作用有关的背斜油气藏是指在侧压应力挤压作用下形成的背斜圈闭中的油气藏。

这类油气藏多见于褶皱区。

其背斜圈闭的特点是:两翼地层倾角较大,不对称,靠近褶皱山区一侧较另一侧平缓;闭合高度较大,闭合面积较小,且常伴有断层发育;背斜轴向一般与区域构造线平行。

从区域上看,这类背斜油气藏分布在褶皱区的山前和山间坳陷内,常成排成带出现。

我国酒泉盆地南部山前褶皱带中的油气藏可作为其中的代表(图)。

在国外的褶皱区内,也分布有很多著名的这类背斜油气藏。

例如在波斯湾盆地的扎格洛斯山前坳陷内分布有拉里、阿贾加里、加奇萨兰等世界著名的大油田。

在美国的阿巴拉契亚山前坳陷以及前苏联的高加索山前坳陷内,也都分布有很多这种类型背斜油气藏。

2、与基底活动有关的背斜油气藏在地台区,广泛分布着一种与基底活动有关的背斜油气藏。

这类背斜油气藏主要是由于基底断块上升,使上覆地层隆起,形成背斜圈闭而产生的。

其背斜圈闭的主要特点是:外形一般与其下基底隆起相符,两翼地层倾角平缓,闭合高度较小,闭合面积较大。

直接覆于基底之上的地层弯曲较明显,向上地层弯曲渐趋平缓,而后逐渐消失。

当这种背斜圈闭成组成带分布时,则称为背斜带或长垣。

由于这类背斜圈闭一般形成时间早,面积大,若与油气生成及运移配合良好时,常可成为极为有利的油气聚集场所。

例如我国的大庆油田(图),世界上最大的加瓦尔油田(图)等,它们的油气藏都属于这种与基底活动有关的背斜油气藏。

沙特阿拉伯加瓦尔油田综合图图中1ft = 0.3.48m(据У.Груяенд等,1968引自潘钟祥,1986)3、与同生断层有关的背斜油气藏在60年代后期的油气勘探工作中,国内外不少地区(特别是三角洲沉积发育地区)都发现了许多与同生断层有关的逆牵引背斜圈闭及其油气藏。

所谓逆牵引背斜是指同生断层上盘的沉积岩层在向下滑移过程中,因逆牵引作用而形成的滚卷背斜。

三、油气藏类型1、按照相态分类见表3-2-。

表3-2- 中国油气藏相态类型划分表2、按照圈闭要素分类(1)背斜油气藏见图3-2-。

图3-2- 背斜油气藏类型图(2)断层油气藏见图3-2-。

图3-2- 断层油气藏类型图(3)地层油气藏见图3-2-。

图3-2- 地层油气藏类型图(4)岩性油气藏见图3-2-。

图3-2- 岩性油气藏类型图(5)混合油气藏及水动力油气藏见图3-2-。

图3-2- 混合油气藏及水动力油气藏类型图(6)潜山油藏类型见图3-2-。

图3-2- 潜山油藏分类(7)盐丘圈闭油气藏见图3-2-。

图3-2- 盐丘圈闭理想示意剖面图(8)深盆气藏见图3-2-。

图3-2- 美国阿帕拉契亚地区百英尺砂岩深盆气藏剖面图3、按天然气组分因素分类(1)含酸性气体气藏的划分1)含硫化氢(H2S)的气藏划分见表3-2-。

表3-2- 含硫化氢气藏分类2)含二氧化碳(CO2)的气藏划分见表3-2-。

表3-2- 含二氧化碳气藏分类(2) 含氮气(N2)的气藏划分见表3-2-。

表3-2- 含氮气藏分类(3) 含氦气(He)的气藏划分在当前工业技术条件及国民经济实际需要条件下,将天然气组分中含氮量达到0.1%及以上者,称为含氮气藏。

4、按气藏原始地层压力分类(1)按照地层压力系数(PK)划分见表3-2-。

(2)四、油气藏组合模式1、长垣油气藏聚集带见图3-2-。

图3-2- 长垣油气藏聚集带实例图2、古河道砂岩体油气藏聚集带见图3-2-。

图3-2- 古河道砂岩体油气藏聚集带实例图3、陆相断陷盆地油气藏组合模式见图3-2-。

图3-2- 陆相断陷盆地油气藏组合模式图4、潜山成藏模式(1)潜山披覆构造成藏模式见图3-2-。

图3-2- 埕岛地区潜山披覆构造成藏模式图。