图中褶皱构造的类型及其形成的地质时代汇总

- 格式:doc

- 大小:398.50 KB

- 文档页数:6

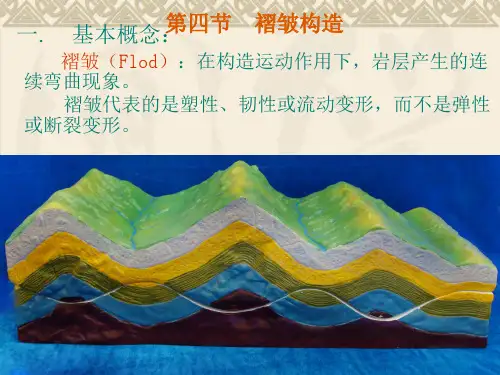

岩⽯变形与地质构造--褶皱岩⽯变形与地质构造褶皱⼀、褶皱的定义弯曲的地层称为褶皱(fold)。

褶皱是岩⽯发⽣塑性、韧性或流动变形(连续变形)的结果。

在地壳深部⾼温⾼压条件下,加上地壳应⼒作⽤缓慢,岩⽯可以表现为塑性,从⽽形成各种各样的褶皱。

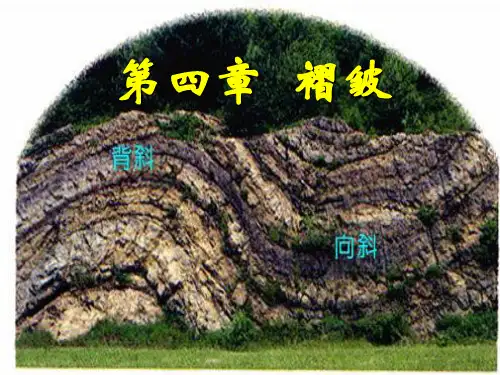

⼆、褶皱的基本类型褶皱形态虽然复杂繁多,但可以归结为两种基本类型:即背斜和向斜。

背斜(anticline)是向上弯曲的褶皱,从两边到中间地层逐渐变⽼;向斜(syncline)是向下弯曲的褶皱,从两边到中间地层逐渐变新(图)。

判断究竟是背斜还是向斜,主要依据地层变⽼或变新的顺序。

如果中间地层较两侧⽼,但却表现为向下弯曲,则仍是背斜,但却具有向斜的形态,称为向形(synform)(图);如果中间地层较两侧新,但却表现为向上弯曲,则仍是向斜,但却具有背斜的形态,称为背形(antiform)(图)。

具有向形的背斜和具有背形的向斜往往由地层多次褶皱或复杂倒转造成。

如果地层层序不清,则也可以把具有背斜形态的褶皱称为背形,具有向斜形态的褶皱称为向形。

三、褶皱⼏何要素和变化类型1. 褶皱的⼏何要素为了对褶皱进⾏描述、测量和分类,必须把褶皱抽象出线、⾯、体等若⼲⼏何要素。

褶皱两侧的地层称为翼(limb);褶皱中部的地层称为核(core);褶皱轴两翼夹⾓的平分⾯称为轴⾯(axial plane);褶皱⾯各最⼤弯曲点(转折端)的连线称为枢纽(hinge),枢纽可以是直线,也可以是曲线,褶皱中过不同地层枢纽的⾯⼤致能够平分褶皱两翼,构成轴⾯,所以轴⾯⼜称为枢纽⾯(hinge plane)。

2. 褶皱的变化类型(1)按褶皱轴⾯与两翼产状的分类轴⾯直⽴、两翼倾向相反的褶皱称为直⽴褶皱(erect fold)(a);轴⾯直⽴、两翼倾向相反但倾⾓不等的褶皱称为倾斜褶皱(inclined fold)(b);轴⾯倾斜、两翼地层倾向相同但倾⾓不等的褶皱称为倒转褶皱(overturned fold)(c);轴⾯近于⽔平、两翼底层产状也近于⽔平的褶皱称为平卧褶皱(recumbent fold)(d)(2)按褶皱枢纽产状的分类枢纽近于⽔平的褶皱称为⽔平褶皱(horizontal fold);枢纽倾斜的褶皱称为倾伏褶皱(plunging fold)。

地质构造褶皱知识点总结地质构造是研究地球内部和地球表面的物质变动、形态变化以及地球表层形态、构造、地层及古地理环境变化的学科。

褶皱是地质构造中的重要概念之一,它是指地壳岩石因受到外部地质力作用而发生的挤压性变形。

褶皱具有复杂的形态,可以以不同角度出现在不同的规模上,广泛分布于地球上每一个大陆与洋岸地带。

通过对褶皱的研究,我们可以了解地球内部构造的演化过程,对资源勘查、地质灾害预测等领域具有重要应用价值。

一、褶皱的形成原因地壳岩石受到外部构造力的作用,会产生应力和应变,当应力超过岩石的抗力时,岩石就会发生变形。

褶皱的形成是在岩石的受挤压作用下,发生了塑性变形,并伴随着破碎、节理变化等现象。

具体来说,主要有以下几种原因导致褶皱的形成:1. 地壳构造作用:地球内部材料的构造作用是造成褶皱形成的主要因素之一。

当地壳板块发生构造断裂、推覆或平移时,就会导致地壳岩石产生弯曲和变形,从而形成褶皱。

2. 地震作用:地震波的传播,会对地壳岩石产生振动和应力作用,这些应力会导致地壳岩石发生塑性变形,形成褶皱。

3. 地球潮汐作用:地球表面潮汐的周期性变化,也会对地壳岩石产生一定的挤压作用,这种挤压作用不断地作用于地壳岩石,可能导致褶皱的形成。

4. 地球自转效应:地球自转引起地壳板块的受力状态不断发生变化,从而对地壳岩石产生挤压作用,这种挤压作用也可能导致褶皱的形成。

以上是导致褶皱形成的一些主要原因,不同的地质构造条件下,会有不同的形成机制,但是地壳岩石的塑性变形是褶皱形成的本质。

二、褶皱的分类褶皱在地质学研究中具有复杂的形态特征,根据其形态特征的不同,可以对其进行不同的分类。

主要的分类方法有以下几种:1. 根据形态特征分类按照褶皱的形态特征,可以分为对称褶皱和不对称褶皱两类。

对称褶皱是指两侧对称的褶皱,而不对称褶皱是指两侧不对称的褶皱。

对称褶皱通常出现在挤压作用较小的地质构造区域,而不对称褶皱则通常出现在挤压作用较大的地质构造区域。

二、褶皱构造褶皱构造是指岩层受构造应力的强烈作用后形成的一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造。

褶皱构造是岩层产生的永久性变形,是地壳表层广泛发育的根本构造之一。

〔一〕褶曲要素褶曲是褶皱构造中的一个弯曲,是褶皱构造的组成单位。

每一个褶曲,都有核部、翼部、轴面、轴及枢纽等几个组成局部,如图2-9所示。

ABC所包围的岩层-核ABH、CBH-翼部DEFH-轴面DH-轴BH-枢纽图2-9褶曲要素核部褶曲中心部位的岩层。

翼部位于核部两侧向不同方向倾斜的岩层。

轴面平分褶曲两翼的假想面。

它可以是平面,亦可以是曲面;它可以是直立的、倾斜的或近似于水平的。

轴面与水平面的交线。

轴的长度,表示褶曲在轴线上延伸的规模大小。

枢纽是褶曲中同一层面与轴面的交线,也是褶曲中同一层面最大弯曲点的连线。

它可以是水平的,也可以是倾斜的或波状起伏的。

〔二〕褶曲类型1.褶曲的根本类型背斜褶曲岩层向上拱起的弯曲,核部岩层较老,从核部向两翼,依次出现的较新的岩层。

向斜褶曲岩层向下凹陷的弯曲,核部岩层较新,从核部向两翼,依次出现的较老的岩层。

当地面受到剥蚀,造成背斜在地面上的特征是,从中心到两侧,岩层由老到新对称重复出露;而向斜从中心到两侧,岩层由新到老对称重复出露。

如图2-10所示。

(a) 未剥蚀(b)已经剥蚀图2-10 背斜与向斜2.褶曲分类〔1〕根据轴面产状分类直立褶曲轴面近于直立,两翼岩层倾向相反,倾角大致相等。

倾斜褶曲轴面倾斜,两翼岩层倾向相反,倾角不等。

倒转褶曲轴面倾斜,两翼岩层倾向相同,其中一翼地层层序正常,另一翼地层层序发生倒转。

平卧褶曲轴面水平或近似水平,两翼岩层产状也近于水平,一翼地层层序正常,另一翼地层层序发生倒转。

扇形褶曲轴面直立,两翼岩层倾向相反,倾角大致相等,两翼地层层序均发生倒转。

在褶皱构造中,褶曲的轴面产状和两翼的倾斜程度,常与岩层的受力性质及褶曲的强烈程度有关。

在褶曲不太剧烈和受力性质比拟简单的地区,一般多形成直立或倾斜褶曲;在褶曲强烈和受力性质比拟复杂的地区,一般常形成倒转、平卧等褶曲。

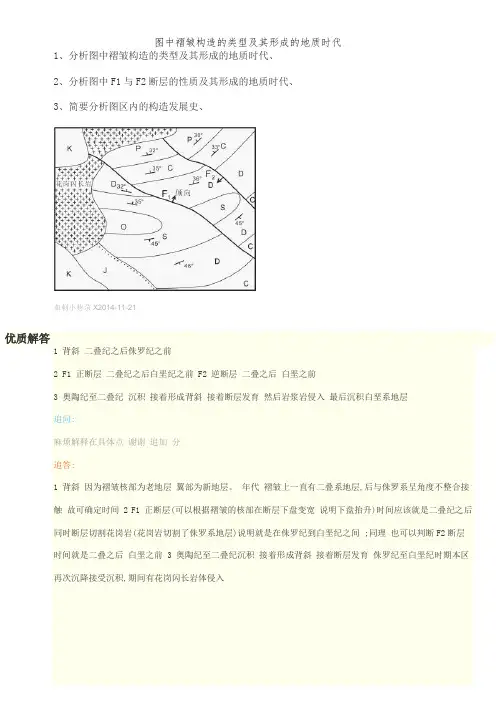

实习五读褶皱区地质图一、目的要求读褶皱发育地质图及描述褶皱。

编制褶皱发育区地质图的图切剖面。

二、说明(一)褶皱形态分析分析褶皱发育区地质图,首先要确定背斜和向斜,进而再分析褶皱形态、组合类型及形成时代。

分析时,除遵循一般的读图方法外,具体步骤可从以下几方面着手,但对于不同类型的褶皱其重点又有所不同。

1.区分背斜和向斜首先根据地层的对称重复以及地层新老关系和产状区分背斜和向斜。

若核部为老地层,两翼依次为新地层,两翼依次为新地层者,为背斜:若核部为新地层,两翼依次为老地层者,为向斜。

2.确定两翼产状分析两翼产状是认识褶皱形态的关键。

根据褶皱两翼产状及其变化,确定轴面和枢纽产状。

两翼产状可从地质图上直接读出。

在大例尺的地形地质图上,两翼产状也可根据地质界线与等高线的关系求出岩层产状。

3.判断轴面产状根据两翼的倾向、倾角大致判断轴面产状。

若两翼倾向相反、倾角近相等,表示轴面直立。

如两翼倾角不等,轴面是倾斜的。

在斜歪和倒转褶皱中背斜的轴面均与缓翼倾向一致。

4.枢纽产状的确定当地形近平坦褶皱两翼平行延伸,表示两翼岩层走向平行一致,则褶皱枢纽是水平的;如两翼岩层走向不平行,两翼同一岩层界线交会或呈弧形弯曲,说明该被皱枢纽是倾伏的;背斜两翼同一岩层地质界线交会的弯曲尖端指向枢纽倾伏方向,向斜两翼同一岩层地质界线交会的弯曲尖端指向扬起方向(图24)。

另外。

沿褶皱延伸方向核部地层出露的宽窄变化,也能反映出枢纽的产状。

核部变窄的方向是背斜枢纽倾伏方向,或为向斜枢纽扬起方向。

在地形起伏很大的大比例尺地质图上,褶皱岩层界线受“V”字型法则的影响,岩层界线弯曲不一定反映枢纽起伏。

枢纽水平的褶皱,会因地形起伏的影响,表现出两翼交会。

此时,从褶皱两翼产状、褶皱岩层界线分布形态与岩层产状和地形的关系等方向综合起来分析,才能正确认识枢纽产状。

5.转折端形态的认识在地形较平坦的地质图上,褶皱倾伏处(扬起处)的轮廓大致反映褶皱转折端的形态。

经典地质图集,彻底搞明白褶皱!作为地壳中最基本的构造型式和最引人注目的地质现象。

褶皱是由岩石中的各种面的弯曲而显示的变形。

(图源@Diane Earl)(图源@Mikenorton)(图源@Callan Bentley)(图源@Callan Bentley)(图源@PAILIN-SAPPHIRES )褶皱的形态千奇百怪、复杂多样,其规模小可至显微镜下的微型褶皱,大可至卫星图上的区域性褶皱。

(图源@Canyonlands by Night & Day)(图源@James St. John)(图源@Oklahoma University)褶皱究竟如何形成?又具有什么样的特征呢?01根据形态特征和组成褶皱的地层面向,褶皱可被分为两种基本类型:背斜( anticline)和向斜(syncline)。

(图源@Velosqueak)背斜外形上多为向上突出的弯曲,岩层自中心向外倾斜,核部是老岩层,两翼是新岩层。

背斜顶部受张力作用,岩性脆弱,易被侵蚀,在外力作用下形成谷。

背斜(图源@E. R. Degginger)向斜岩层则一般为向下突出的弯曲,岩层愈往中央,愈年轻。

原始形态使向斜可成为谷地,但由于向斜槽部受挤压,物质坚实难被侵蚀,整体经长期侵蚀后反而可能成为山岭。

向斜(图源@Wilson44691)褶皱要素是褶皱的基本组成部分,主要包括核、翼、转折端、枢纽、轴面、拐点以及脊线和槽线。

(图源@文献[1])核(core)是褶皱的中心部分,翼(limb)为褶皱中心两侧平弧状的部分。

相邻背形和向形共用翼的褶皱面上凸与下凹部分的分界点(翼部曲率为零)被称为拐点。

(图源@Learning Geology)翼间角是指正交剖面上两翼间的内夹角,而单一褶皱面上最大弯曲点的连线为枢纽。

褶皱面从一翼过渡到另一翼的弯曲部分被称为转折端(hinge zone)。

(图源@Brews ohare)同一背形褶皱面的最高点的连线称为脊线;反之,同一向形褶皱面的最低点的连线称为槽线。