一岩石圈的结构

- 格式:ppt

- 大小:3.83 MB

- 文档页数:48

岩石圈的定义岩石圈是地球上的一个重要地质圈层,它是由岩石构成的,覆盖在地壳下部,是地球上最底下的圈层之一。

岩石圈是地球上岩石和岩石形成的过程中产生的各种变化的总和,也是地球表面上岩石的主要来源。

它由地壳和上部的一部分上地幔组成,以及一小部分下地幔。

岩石圈是地球的外壳,它是地球表面的岩石层,是地球的最外层。

岩石圈是地球上最重要的地质圈之一,它包含了各种不同类型的岩石,如火山岩、沉积岩、变质岩等。

这些岩石形成了地球上的大陆和海洋,也是地球上生命存在和演化的基础。

岩石圈的形成和变化是地球自身演化的重要标志,也是地球表面形态变化的主要原因。

岩石圈的形成是一个复杂的过程,它与地球内部的构造和地球表面的动力学过程密切相关。

地球内部的高温高压条件下,岩石会发生熔融和变形,形成不同类型的岩石。

这些岩石通过地壳上升到地表,形成了地球上的山脉、平原和海洋。

同时,岩石圈也受到地球表面的构造运动的影响,如板块运动和地震活动,这些运动导致了岩石圈的变形和破裂。

岩石圈的变化是一个动态的过程,它随着地球演化的不同阶段而发生变化。

在地球形成初期,岩石圈主要由火山岩和变质岩组成,这些岩石形成了地球上的大陆和山脉。

随着时间的推移,地球的表面经历了不断的变化和演化,岩石圈也随之发生了变化。

在地球演化的过程中,地球上的大陆和海洋不断地形成和消失,岩石圈也随之扩张和收缩。

岩石圈的变化对地球上的生命演化有着重要的影响。

岩石圈中的岩石含有丰富的矿物质和化学元素,它们是生命存在和演化所必需的。

岩石圈中的岩石还包含了地球历史的重要信息,通过研究岩石圈中的岩石,科学家可以了解地球的演化历史,揭示地球上生命的起源和演化。

岩石圈是地球上的一个重要地质圈层,它是地球表面岩石的主要来源,也是地球演化的重要标志。

岩石圈的形成和变化与地球内部的构造和地表的动力学过程密切相关,它对地球上的生命演化有着重要的影响。

通过研究岩石圈中的岩石,科学家可以了解地球的演化历史和生命的起源。

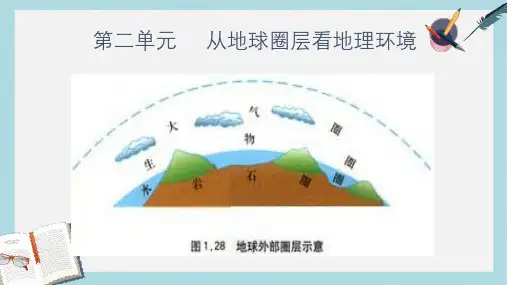

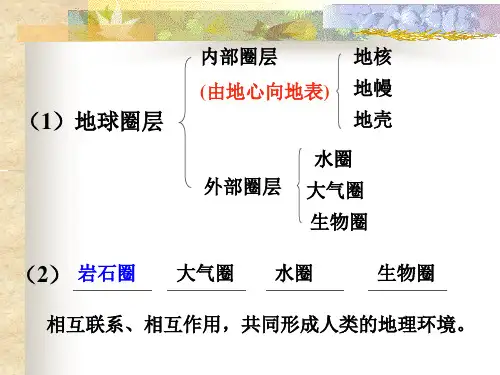

高中一年级地理地球的岩石圈与生物圈地球是我们生活的家园,它由多个圈层组成,包括大气圈、地壳圈、岩石圈、生物圈等。

其中岩石圈和生物圈是地球上最重要的两个圈层之一,它们在地球的运行和生命的存在中起着重要作用。

一、岩石圈:地球的壳和上部地幔组成岩石圈是地球上最外层的一层固体圈层,它由地壳和上部地幔组成。

地壳是岩石圈最薄的一层,质地坚硬,由地球上的各种岩石组成。

地幔是地壳下方的一层,它延伸到地球的中心,温度和压力都非常高。

岩石圈的厚度和组成在不同地区有所差异,但总体上可以分为板块,这些板块在地球表面不断地移动着,被称为板块构造。

板块构造导致了地球上的地震和火山活动,同时也塑造了地球的地貌和形成了大陆和海洋。

岩石圈的存在和运动对生物圈的发展和生命的存在有着重要影响。

例如,地壳上的山脉和河流为生物提供了多样的栖息地和水资源,同时也为生物提供了不同的气候和环境条件。

二、生物圈:地球上的生命存在区域生物圈是地球上生物存在的区域,它包括陆地、水域以及地下生态系统。

生物圈中存在着各种各样的生物,包括植物、动物和微生物等。

生物之间相互依存、相互作用,构成了复杂的生态系统。

生物圈的特点是生命的多样性和生命的互依互存。

生物圈中的生物通过食物链相互关联,形成了生态平衡。

植物通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,为动物提供氧气。

动物通过呼吸作用吸收氧气,产生二氧化碳,为植物提供二氧化碳。

微生物在分解有机物质和循环营养方面起着重要作用。

生物圈与岩石圈的相互作用也非常密切。

例如,植物的根系能够侵蚀地壳表面的岩石,形成土壤,为其他植物提供生长的基础。

动物的活动也会对地球表面产生影响,例如鸟类迁徙带来的种子传播、昆虫的蛹穴改变土壤结构等。

三、岩石圈与生物圈的相互关系岩石圈和生物圈是地球上两个密切相关的圈层,它们之间存在着相互依存的关系。

岩石圈为生物圈提供了栖息地和资源,同时生物圈的活动也会对岩石圈产生影响。

岩石圈为生物圈提供了多样的生存环境,例如水域、山脉、平原等。

岩石圈类型及特征(一)岩石圈类型岩石圈主要由玄武质层(硅镁铁层)、花岗质层(硅铝层)和沉积岩层所组成,由于地壳是岩石圈的主体,所以对于岩石圈的类型划分可以通过地壳加以讨论。

根据地壳厚度、结构和组成的不同,地壳可以分为三类:大陆型地壳、大洋型地壳和过渡型地壳。

1.大陆型地壳大陆型地壳简称大陆壳或陆壳,主要指大陆和被海水淹没的大陆部分,约占全部地壳面积的1/3。

平均厚度为35km,在大陆边缘地区厚度较薄约20km,但在年青造山带厚度很大,可达60-70km(如喜马拉雅山区)。

陆壳的结构自上而下可分为三层:顶层为沉积岩盖层。

厚0-10km,密度为1.46g/cm3 。

纵波波速Vp=2-4km/s;中层为花岗岩质层,厚度为10-20km,密度为2.7g/cm3,纵波波速Vp=5.8-6.2km/s;下层为玄武岩质层,厚度为1.5-2.5km,密度为2.9g/cm3,纵波波速Vp =6.5-6.9km/s。

其中顶层和中层组合称上壳层,与下层的下壳层形成明显的双层结构,康拉德面为上、下壳层间的分界面。

地震和电导资料分析,陆壳区的康拉德面并不十分清楚,可能呈逐渐过渡关系。

大陆型地壳的物质成分比较复杂,其中上壳层的成分大致与花岗闪长岩或石英闪长岩相当,下壳层的成分大致与辉长岩、闪长岩或硅质石榴石麻粒岩成分相当。

2.大洋型地壳大洋型地壳简称大洋壳或洋壳,分布于大洋盆地之下,约占地壳面积的2/3,全为4km深的海水覆盖。

洋壳顶部除有薄层沉积外广泛发育玄武岩质的硅镁层,缺少陆壳中所特有的花岗岩质层,故洋壳内部结构较陆壳简单,组分也较单一。

洋壳可分为三层:表层为水体下松散或半松散末固结的沉积物,厚度0-1km,Vp=2-4km/s,在海岭区较薄,大洋盆地较厚;中层为玄武岩质火山岩,厚度为0.7-2.0km,Vp=4.5-5.5km/s;下层由大洋型拉斑玄武岩与辉长岩组成,厚度为3-7km,Vp=6.5-6.9km/s。

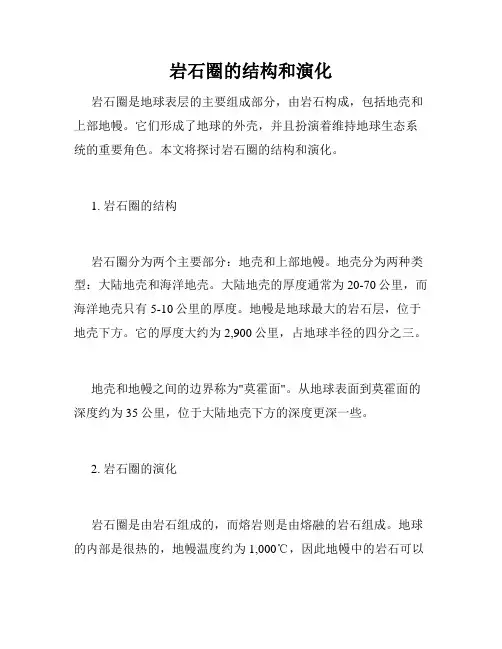

岩石圈的结构和演化岩石圈是地球表层的主要组成部分,由岩石构成,包括地壳和上部地幔。

它们形成了地球的外壳,并且扮演着维持地球生态系统的重要角色。

本文将探讨岩石圈的结构和演化。

1. 岩石圈的结构岩石圈分为两个主要部分:地壳和上部地幔。

地壳分为两种类型:大陆地壳和海洋地壳。

大陆地壳的厚度通常为20-70公里,而海洋地壳只有5-10公里的厚度。

地幔是地球最大的岩石层,位于地壳下方。

它的厚度大约为2,900公里,占地球半径的四分之三。

地壳和地幔之间的边界称为"莫霍面"。

从地球表面到莫霍面的深度约为35公里,位于大陆地壳下方的深度更深一些。

2. 岩石圈的演化岩石圈是由岩石组成的,而熔岩则是由熔融的岩石组成。

地球的内部是很热的,地幔温度约为1,000℃,因此地幔中的岩石可以部分熔化。

如果这些熔岩开始上升到地表,它们会冷却并凝固成新的岩石,例如玄武岩和花岗岩。

这个过程称为火山活动。

岩石圈还经历了许多其他的演化过程,例如地壳和地幔的重熔和再结晶,地壳的碎裂和运动,以及地壳和海洋地壳之间的互换。

这些过程对地球的表面特征和生态系统产生了深远的影响。

在地球历史的早期,岩石圈的演化产生了大陆漂移。

科学家认为,大陆漂移开始于20亿年前左右,又称古生代大陆漂移。

在这个过程中,地球上的大陆陆地不断被分裂和重新组合。

这导致了新的大陆和海洋的形成。

地球上的板块运动也是岩石圈演化的重要部分。

地球的外壳可以分成多个大小不同、运动速度不同的板块。

板块运动可以导致地震、火山喷发和海啸等现象。

科学家认为,板块运动始于4亿年前左右,并且它们的移动速度非常缓慢,通常是几厘米到几十厘米每年。

随着科技发展,我们对岩石圈的了解也在不断增加。

例如,科学家使用地震波监测地球内部的结构,以及使用岩石样本来研究地球的历史。

我们对地球的认识越来越深刻,这将会有助于我们更好地保护和管理我们的星球。

3. 总结岩石圈是一组由岩石组成的地球表层层,包括地壳和上部地幔。

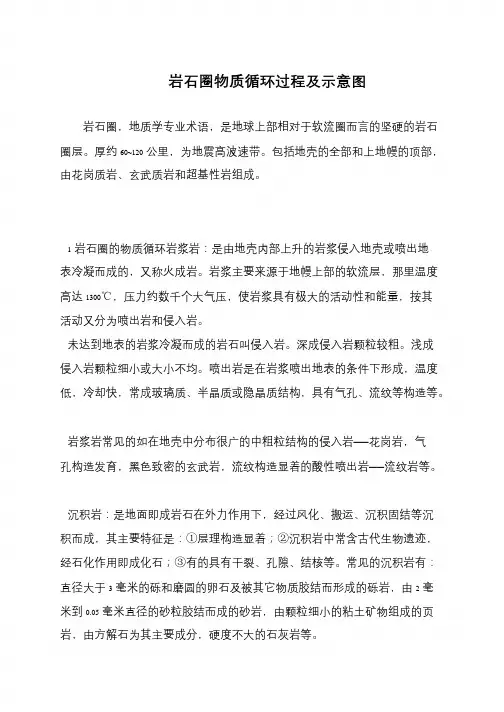

岩石圈物质循环过程及示意图

岩石圈,地质学专业术语,是地球上部相对于软流圈而言的坚硬的岩石

圈层。

厚约60~120公里,为地震高波速带。

包括地壳的全部和上地幔的顶部,由花岗质岩、玄武质岩和超基性岩组成。

1岩石圈的物质循环岩浆岩:是由地壳内部上升的岩浆侵入地壳或喷出地

表冷凝而成的,又称火成岩。

岩浆主要来源于地幔上部的软流层,那里温度

高达1300℃,压力约数千个大气压,使岩浆具有极大的活动性和能量,按其

活动又分为喷出岩和侵入岩。

未达到地表的岩浆冷凝而成的岩石叫侵入岩。

深成侵入岩颗粒较粗。

浅成

侵入岩颗粒细小或大小不均。

喷出岩是在岩浆喷出地表的条件下形成,温度低,冷却快,常成玻璃质、半晶质或隐晶质结构,具有气孔、流纹等构造等。

岩浆岩常见的如在地壳中分布很广的中粗粒结构的侵入岩——花岗岩,气

孔构造发育,黑色致密的玄武岩,流纹构造显着的酸性喷出岩——流纹岩等。

沉积岩:是地面即成岩石在外力作用下,经过风化、搬运、沉积固结等沉

积而成,其主要特征是:①层理构造显着;②沉积岩中常含古代生物遗迹,

经石化作用即成化石;③有的具有干裂、孔隙、结核等。

常见的沉积岩有:

直径大于3毫米的砾和磨圆的卵石及被其它物质胶结而形成的砾岩,由2毫

米到0.05毫米直径的砂粒胶结而成的砂岩,由颗粒细小的粘土矿物组成的页岩,由方解石为其主要成分,硬度不大的石灰岩等。

岩石圈结构与动力学研究引言在地球漫长的历史中,岩石圈的结构与动力学一直是地球科学家关注和研究的焦点。

岩石圈是地球固态外壳和上部地幔的总称,它构成了地球表面地壳的基础。

深入了解岩石圈的结构和动力学对于理解地质过程、地震、火山以及地球形成与演化等问题具有重要意义。

一、岩石圈的结构地球的岩石圈包括陆地岩石圈和海洋岩石圈两部分。

陆地岩石圈主要由花岗岩、变质岩和沉积岩组成,厚度通常在20到70公里之间。

而海洋岩石圈由玄武岩和较厚的海底沉积岩构成,厚度一般为5到10公里。

地球上的岩石圈构成了地壳,是我们生活和工作的基础。

二、岩石圈的动力学演化岩石圈的动力学研究是理解地球内部演化过程的关键。

岩石圈的运动主要由板块构造理论来解释,即地球的外壳并不是固定不动的,而是由许多大块或小块组成的“板块”在地幔之上漂移。

板块构造理论解释了地壳运动、地震和火山喷发等现象,并为预测地震和火山爆发提供了一定的依据。

三、岩石圈中的地震活动地震是地球岩石圈中最常见的地质灾害之一。

地震的发生与地球内部的构造和地壳板块的运动有密切关系。

地震活动主要发生在板块相互碰撞的交界处,当板块在相互摩擦过程中积累了足够的能量,就会发生地震。

地震的研究对于保护人类生命和财产具有重要意义,也为我们了解地球内部的构造提供了宝贵的信息。

四、岩石圈中的火山活动火山活动是地球内部岩石圈中的一种常见现象,也是一种对人类生活和社会产生重大影响的灾害事件。

火山的形成与岩石圈中的熔融岩浆有关,当地球内部温度和压力升高时,地幔中的岩石开始熔化形成岩浆,岩浆逐渐上升到地表形成火山。

火山的喷发不仅释放出大量的岩浆和热气体,还可能引发火山灰、火山弹等危害,严重威胁到人类的生存和安全。

结论岩石圈结构与动力学研究是地球科学的重要组成部分。

通过对岩石圈的结构和动力学特征进行深入研究,我们可以更好地理解地球的形成与演化,揭示地球内部的奥秘。

岩石圈的地震活动和火山活动不仅对人类生活产生直接影响,还可以为我们提供关于地球演化和地质过程的重要信息。

岩石圈特征岩石圈是地球外层圈中最厚、物质和能量交换量较小的部分,岩石圈上覆地幔,下伏软流圈。

它位于地表以下,介于地核与地幔之间。

其结构复杂,可划分出许多次级单元,即岩石圈不整合面、大型断裂系统及大规模滑脱带等。

从岩石圈形成到现在,一直发生着人心魄的变化。

今天我们就来聊聊岩石圈演变过程中的重大事件吧!——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————岩石圈曾经像岩浆火山一样喷涌奔腾过:18亿年前,因为岩浆分异作用而形成的火山,给地球的岩石圈涂上了绚丽夺目的一笔;4.7亿年前,熔融状态下的玄武岩流冲破地壳喷薄而出,当时整个岩石圈都被这种炽热、暴虐的气体所笼罩,好似吞噬一切的黑洞……岩石圈还曾疯狂演绎过褶皱变动:那些平缓低矮的岩石圈背斜轴线上,那些原本静止的岩层受挤压或拉伸发生弯曲的力,会逐渐将褶皱两翼向同一方向牵引拉伸,使得背斜穹窿处两侧岩层向中心靠拢收敛,最终导致各类地质构造伴随着变形叠加产生新生代盆地,地质学家称之为“强烈褶皱”,即岩石圈产生巨大的位移,并被褶皱改造着……————————————————————————————————————————————————————————————————————岩石圈也有自己独立稳定的时期:距今50多亿年前,开始形成固结成岩的深海洋壳。

这时地球内部仍然保持着高温高压的环境,岩石圈在自身巨大的内部张力作用下紧密地聚集起来,经历漫长岁月,地球发展到初期地质阶段。

在距今25亿~5.5亿年的晚太古代,当地球进入铁元素为主的金属性和非金属性的地壳发展阶段后,沉积岩和火山喷发活动广泛发育。

从距今20亿年左右开始,岩石圈不再受控于海水侵蚀,而开始进行复杂的结晶过程。

从此以后,岩石圈再未显示出剧烈的运动过程,不再有明显的塑性变形。

一般认为,直至38亿年前,固结后的地壳才具备足够的承载力和刚度,再次掀起波澜壮阔的岩石圈活动,由此构建出现代地质的全貌。

高二地理知识点岩石圈高二地理知识点:岩石圈地理学中,岩石圈是指构成地球外部结构的最外层,包括地壳和形成在上部的部分上地幔。

本文将详细介绍岩石圈的组成、特点和重要性。

一、岩石圈的组成岩石圈主要由地壳和上地幔组成。

地壳是岩石圈的最外层,分为陆壳和海壳两部分。

陆壳主要由花岗岩、玄武岩等构成,厚度较大,密度较小。

海壳主要由玄武岩和玄武质片岩构成,厚度较薄,密度较大。

上地幔位于地壳下方,由部分坚硬的岩石和熔融状态的岩石组成。

二、岩石圈的特点1. 厚度不均衡:地壳的厚度在不同地区有很大的差异,陆壳的厚度一般在20-70公里,而海壳的厚度只有5-10公里。

上地幔的厚度也会有所不同。

2. 密度差异:地壳的密度较小,约为2.7-2.9g/cm³,而上地幔的密度较大,约为3.3-4.5g/cm³。

这种密度差异导致了地壳和上地幔在地球表面的分布特点。

3. 物质组成:地壳的物质组成复杂多样,包括岩石、矿物、土壤等。

而上地幔主要由硅酸盐、氧化物和过渡金属等组成。

4. 温度变化:随着深度增加,岩石圈的温度逐渐升高。

地壳的温度波动较大,而上地幔的温度较为稳定。

三、岩石圈的重要性1. 维持地球稳定:岩石圈是地球表层的结构基础,起到了维持地球稳定的作用。

地震、火山活动等地质灾害往往与岩石圈的结构和运动有关。

2. 形成地球的外貌:地壳的不同组成和地形地貌的变化,使得地球呈现出多样的外貌。

各种陆地和海洋的分布、山地和平原的形成,都与岩石圈的特点密切相关。

3. 材料储存:地壳内富含丰富的矿产资源,如煤炭、石油、金属矿石等。

岩石圈的存在为人类提供了丰富的材料资源,并为能源开发提供了条件。

4. 环境调节:岩石圈通过固定土壤、调节水分和供养植被等,对环境起到了调节作用。

岩石圈的特点与生态系统的形成和维持密切相关。

综上所述,岩石圈是地球表层最外层的结构,由地壳和上地幔组成。

它的组成、特点和重要性对于地球的形成和运行,以及人类社会的发展都起着重要的作用。

岩石圈特点岩石圈是地球内圈结构,由多种岩石杂和矿物构成,是地球上最重要的地层。

它以平原、山谷、山地、平原沟等形式,覆盖着地球的表面,呈现出多样的地貌特征。

它的存在是地球构造及地质演化的重要历史记录,是地质勘探、矿物开采和地质灾害预测的重要基础。

岩石圈具有以下特点:一、成因和构成岩石圈形成于地球表层,主要由火成岩、沉积岩、古岩石以及其他一些岩石共同构成。

火成岩又称热带岩,是由火山喷发、熔岩凝固而成的。

沉积岩是由流动的水体运走的沉积物经过沉积演变而成的。

古岩石是经过变质作用(如温度变化、压缩等)的岩石。

二、结构与分布岩石圈分为6个圆环:外圆环(最外层)、核圆环(中央)、内圆环(最内层)以及4个分支:边缘圆环、轴心圆环、内节圆环、轴节圆环等,构成表层岩石圈的基本结构。

每个圆环分布着某种类型的岩石。

外圆环分布着火成岩,内圆环分布着沉积岩,核圆环以及4个分支圆环分布着古岩石。

三、岩石圈形成的地质活动火成岩的形成依赖于火山活动,而沉积岩的形成则依赖于河流淤积、风化作用、海洋慢性物质沉积等过程。

古岩石是由火山活动前的岩石受到地壳温度、压力变化而发生的变质作用所构成的。

岩石圈的形成,也是受多种地质活动的影响,如构造运动、海洋变化等。

四、研究岩石圈的重要性岩石圈中有许多地质历史记录,包括了古地貌、古陆构造、古环境及古生命等,是研究地质演化过程的重要资料。

岩石圈也是勘探地下矿物的重要基础,可以提供有关矿物类型、分布与成熟度的信息。

此外,岩石圈还可以提供有关地质灾害的重要信息,如地震、泥石流以及滑坡等。

综上所述,岩石圈对研究地质演化、勘探矿物以及预测灾害具有重要意义,是许多学科和行业的重要基础。

岩石圈的组成什么是岩石圈?岩石圈是地球内部厚度超过3千公里的大范围的熔融岩浆之上的固体地质区域。

它也被称为火成岩圈,是地球外部和内部的主要组成部分。

岩石层有四个主要层,即大气圈、海平面、大陆地壳和地核。

大气圈是流体的层,由空气和水组成。

大气圈的结构主要由气压和温度组成,这两者均表现出明显的垂直分布。

从地球表面开始,大气圈的温度随高度的升高而降低,直到约11公里高度处达到最低温,然后再次升高。

大气圈主要由氮、氧、二氧化碳等组成,这些成分之间的比例会随着高度的变化而变化。

海平面是岩石圈最外层,大部分由碱性玄武岩或酸性岩石组成。

这一层中的岩石是由向上和向下移动的地壳碎片组成的,它们是由岩石圈内部熔岩的九种岩石混合而成的。

海平面的温度较低,5公里到10公里之间的温度约为500°C。

海平面下层以下,根据深度不同可分为三个层次:前-海平面、海平面到约100-200公里之间的上地壳层以及海平面下约100-200公里之间的下地壳层。

上地壳是由正长岩、花岗岩和石英闪长岩组成的层,组成的比例也会随着深度的变化而变化。

上地壳的温度随着深度的增加而升高,平均温度在2000°C~3000°C左右,在1800公里和2900公里之间的温度较高,可超过4000°C。

上地壳的组成主要有结晶熔融岩,以及因熔融岩构造而形成的混合岩浆。

下地壳是质地比较紧实,质地相对大气圈和海平面更加坚硬,是由多种岩石物质组成的层,主要是砂岩、灰岩、片麻岩等。

它的温度也比高于上地壳,约为4500°C到6000°C,在4000公里以上温度已达到极高。

地核是岩石圈最内层,是由高达9000°C的液态金属和各种稀有地球组成的层,主要成分是铁和镁混合物,其中铁的含量在84%到86%之间。

地核的压强极高,接近150万兆帕。

地核的核心和外围地幔分别含有大量的热量和铁磁颗粒。

地核有两种形式,即内核和外核,其中外核的温度较高,高于内核的1300°C,约3000°C以上,是地球上最高的温度。