第12章 隋唐时期服饰

- 格式:ppt

- 大小:3.78 MB

- 文档页数:22

隋唐女子服饰制度(一)发饰1.假髻隋唐五代妇女盛行高髻,不仅以假发补充,而且还像汉代巾帼那样做成脱戴很方便的假髻,称为“义髻”《唐书·五行志》:“天宝初,贵族及士民好为胡服胡帽,妇人则簪步摇钗,衿袖窄小。

”杨贵妃常以假髻为首饰,而好服黄裙,时人为之语曰:“义髻拖河里,黄裙逐水流。

”在新疆吐鲁番阿斯塔那唐张雄夫妇墓出土一件木胎外涂黑漆的义髻,其底部小孔留有金属簪的锈迹,此墓出土女俑头上髻式与此相同,上绘精致花纹。

该地唐墓出土一件纸胎涂漆描花的头饰,与峨髻相近,南京南唐二陵俑也戴此种头饰,惟没有繁缛的花纹,出土时称为纸冠,也可能为义髻之一种。

此外回鹘髻也是假髻,巾子则是衬垫头发所用。

2.发钗隋代发钗作双股形,有的一股长一股短,以利方便插戴,湖南长沙隋墓曾出土银质镶玉的发钗,钗首作花朵形,名为钗朵。

中晚唐以后,安插发髻的发钗钗首花饰简单,另有专供装饰用的发钗,钗首花饰近于鬓花。

晚唐适应高髻的实用出现长达30厘米至40厘米的长钗,仅江苏丹徒就出土700多件,陕西西安、浙江长兴等地也有发现。

西安南郊惠家村唐大中二年(公元848年)墓出土双凤纹鎏金银钗长37厘米,钗头有镂空的双凤及卷草纹。

另有镂空穿枝菊花纹钗,形象丰美。

广州皇帝岗唐代木椁墓出土金银首饰中有花鸟钗、花穗钗、缠枝钗、圆锥钗等,用模压、雕刻、剪凿等工艺做成,每式钗朵都是一式两件,花纹相同而方向相反,可知是左右分插的。

3.簪五代时用细金丝盘花,1956年安徽合肥西郊出土一批南唐保大年间的金首饰中,有一件双蝶花钿簪,用金丝盘成两只相向飞舞的蝴蝶,两翅满镶黄色琥珀。

4.步摇簪唐代贵妇簪步摇,陕西西安韦泂墓壁画,陕西乾县李重润墓石刻都有插步摇簪的人物形象。

《杨妃外传》说唐玄宗叫人从丽水取最上等的镇库紫磨金,琢成步摇亲自给杨贵妃插于鬓上。

“云鬓花颜金步摇”,是唐诗人对杨贵妃的描写。

安徽合肥西郊南唐保大年间墓出土1件金镶玉长28厘米的步摇,上端像双翅展开,镶着精琢玉片花饰,其下分垂珠玉串饰。

隋唐五代皇帝冕服隋唐五代皇帝冕服之一隋唐时期,南北统一,疆域辽阔,经济发达中外交流频繁,体现出唐朝政权的巩固与强大。

在服装服饰上也达到空前繁盛时期。

隋文帝厉行节俭,衣着俭朴,不注重服装的等级尊卑,经过20来年的修养生息,经济有了很大的恢复。

到了隋炀帝即位,崇尚奢华铺张,为了宣扬皇帝的威严,恢复了秦汉章服制度。

南北朝时期将冕服十二章纹样中的日、月、星辰三章放到旗帜上,改成九章。

隋炀帝又将其放回冕服上,也改成九章。

将日、月分列两肩,星辰列于后背,从此“肩挑日月,背负星辰”就成为历代皇帝冕服的既定款式。

冕冠,是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。

用作皇帝、公侯等所穿的祭服。

冕冠的顶部,有一块前圆后方的长方形冕板,冕板前后垂有“冕旒”。

?冕旒依数量及质料的不同,是区分贵贱尊卑的重要标志。

凡戴冕冠者,都要穿冕服。

冕服以玄上衣、朱色下裳,上下绘有章纹。

此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。

组成一套完整的服饰。

这种服制始于周代,历经汉、唐、宋、元诸代,一直延续到清代,绵延两千多年。

此图为唐代戴冕冠、穿冕服的帝王(敦煌莫高窟220窟壁画)。

??隋唐五代皇帝冕服之二隋唐五代皇帝服饰??戴冕冠、穿冕服的帝王(阎立本《历代帝王图》局部)。

阎立本是唐代杰出的画家,曾担任过朝廷的要官。

他常配合唐代的政治事件作画,创作了许多重大题材的作品。

据文献记载,阎立本曾为唐太宗画过像,并直接参与了唐代官服制度的制定。

所以,他所画的帝王服饰比较接近现实,具有一定的可靠性。

冕冠,是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。

用作皇帝、公侯等所穿的祭服。

冕冠的顶部,有一块前圆后方的长方形冕板,冕板前后垂有“冕旒”。

?冕旒依数量及质料的不同,是区分贵贱尊卑的重要标志。

凡戴冕冠者,都要穿冕服。

冕服以玄上衣、朱色下裳,上下绘有章纹。

此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。

??。

隋唐服饰礼仪隋唐为隋朝和唐朝两个朝代的合称,也是中国历史上最强盛的时期。

是经历了五胡乱华和南北朝两个漫长时期后的两个大一统皇朝。

下面是为大家准备的隋唐服饰礼仪希望可以帮助大家!隋唐服饰礼仪汉族的服饰风俗经过魏晋南北朝时期胡汉融合、南北交流和时代变迁,到了隋唐时期,在服装方面,形成了着圆领袍、裹幞头、穿长靿靴的一般形式。

腰带的形式,也由带钩改为带扣;女服的基本构成是上衫下裙,女饰则可用浓妆艳抹概之,反映了多姿丰腴的审美观。

《隋书·礼仪志》载曰:“袴褶近代服以从戎,今纂严则文武百官咸服之,车驾亲戎则缚袴不舒散也”。

“近代服”三字,它道出了服饰的时代性的特点,“近代服”取代古代服是不可抗拒的规律。

考察隋唐时期的服饰风俗,主要有以下特点:第一是等级森严。

隋唐服制基本是华夏衣冠、魏晋旧制的损益,实行严格的等级制度。

如唐代服饰主要通过服色衣、革带和所佩的鱼符来区别尊卑,礼制规定:服色,皇帝的服色为赭黄,饰龙文,文武官员三品以上紫色、四品深绯色、五品浅绯色、六品深绿色、七品浅绿色、八品深青色、九品浅青色;革带,三品金玉带,四品、五品皆金带,六品、七品皆银带,八品、九品皆玉石带,流外官或1/ 4庶人铜铁带;鱼符,三品以上佩金鱼,四品佩银鱼,五品佩铜鱼;参见《旧唐书·舆服志》、《新唐书·车服志》。

如此等等。

至于一般平民,隋时规定庶人服白,屠商服皂;唐武德四年(620xx年)规定庶民服黄。

森严的服饰等级使“白衣”、“青袍”、“紫袍”等分别成了平民百姓、低级官员和贵族官僚等的代名词。

第二是汉胡融汇。

宋人沈括《梦溪笔谈·故事》曰:“中国衣冠,自北齐以来,乃全用胡服”。

其实,服装的华胡融汇,隋唐才达高峰。

在服装款式上,汉族原有的交领、右衽的宽衣式样,此时已被折领或园领、窄身、小袖的筒身胡服所取代;女着男装成为唐代妇女之时尚,而这种时尚正来自胡人的马上生活方式;流行于中唐以后的“时世装”、“回鹘装”,正是从吐蕃、回鹘等“胡”地传入的。

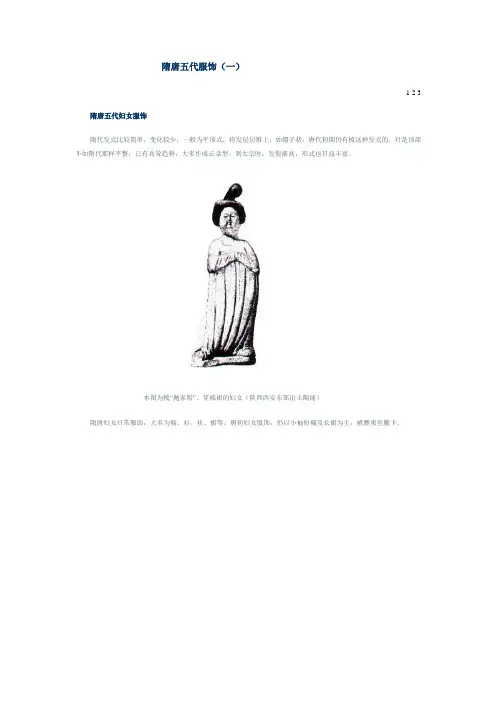

隋唐五代服饰(一)1 2 3隋唐五代妇女服饰隋代发式比较简单,变化较少,一般为平顶式,将发层层堆上,如帽子状。

唐代初期仍有梳这种发式的,只是顶部不如隋代那样平整,已有高耸趋势,大多作成云朵型。

到太宗时,发髻渐高,形式也日益丰富。

本图为梳“抛家髻”、穿襦裙的妇女(陕西西安东郊出土陶俑)隋唐妇女日常服饰,大多为襦、衫、袄、裙等。

唐初妇女服饰,仍以小袖短襦及长裙为主,裙腰束至腋下。

本图为梳“单刀半翻髻”,穿窄袖襦、外加半袖、袒领露胸、长裙的妇女(陕西西安出土陶俑)。

唐玄宗开元年间,胡服盛行,男女皆穿着胡服胡帽。

左图为隋唐戴高冠、穿大袖衫的唐代贵妇。

右图为隋唐穿翻领胡服及条纹裤的妇女左1穿襦裙、披帛的妇女(陕西乾县李贤墓壁画)。

左2穿襦裙、半臂的妇女(陕西西安西郊出土三彩泳)。

左3麻鞋(新疆吐鲁番出土实物)。

左4蒲草鞋(新疆吐鲁番出土实物)。

隋唐五代冠帽幞头是一种包头用的巾帛。

早在东汉就已流行这种装束,魏晋以后巾裹更加普及成为男子的主要首服。

隋代幞头较简便。

初唐幞头巾子较低,顶部多呈平型,即为“平头小样”巾子。

以后巾子渐渐增高,陆续出现“英王踣样”巾子、“官样”巾子、“开元内样”巾子等。

幞头有软脚幞头和硬脚幞头。

除幞头外,还有纱帽等。

左1图为巾子(新疆吐鲁番阿斯塔那出土实物)。

左2图为“平头小样”巾子(四川邛崃石雕)。

左3图为“英王板踣样”巾子(陕西咸阳出土陶俑)。

左4图为“开元内样”巾子(陕西西安东郊出土陶俑)。

隋唐五代皇帝冕服隋唐时期,南北统一,疆域辽阔,经济发达中外交流频繁,体现出唐朝政权的巩固与强大。

在服装服饰上也达到空前繁盛时期。

隋文帝厉行节俭,衣着俭朴,不注重服装的等级尊卑,经过20来年的修养生息,经济有了很大的恢复。

到了隋炀帝即位,崇尚奢华铺张,为了宣扬皇帝的威严,恢复了秦汉章服制度。

南北朝时期将冕服十二章纹样中的日、月、星辰三章放到旗帜上,改成九章。

隋炀帝又将其放回冕服上,也改成九章。

将日、月分列两肩,星辰列于后背,从此“肩挑日月,背负星辰”就成为历代皇帝冕服的既定款式。

隋唐五代服饰:唐代文官服饰

唐代官吏,主要服饰为圆领窄袖袍衫,其颜色曾有规定:凡三品以上官员一律用紫色;五品以上,绯为色;六品、七品为绿色;八品、九品为青色。

下面为您介绍唐代的文吏服饰。

唐代冠帽有幞头(由起初一块包头布逐渐演变成有固定的帽身骨架和展脚的完美造型)、进贤官(为历史上重要的冠式,在唐宋法服中仍保持重要地位)、平巾帻及武弁(平帻巾与武弁是同一种冠式,是古时一般人裹在头上的布,后成为只能罩住发髻的小冠,即平巾帻)、笼冠及貂蝉(将貂尾插在平帻巾上,平帻巾外罩笼冠)、武士冠(在帻上戴一种雄鸡冠)、通天冠及进德冠(通天冠是级位最高的冠帽,与进贤冠结构相同,不同的是展筒的前壁)等等。

本图左1、2、3为戴武士冠、平巾帻、武弁的文吏(长安城郊隋唐墓出土陶俑)。

右1为戴武弁的文吏(河南洛阳出土陶俑)。

裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰,以幞头袍衫为尚。

幞头又称袱头,是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。

唐代以后,人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物,名为“巾子”。

巾子的形状各个时期有所不同。

除巾子外,幞头的两脚也有许多变化,到了晚唐五代,已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

唐代官吏,主要服饰为圆领窄袖袍衫,其颜色曾有规定:凡三品以上官员一律用紫色;五品以上,绯为色;六品、七品为绿色;八品、九[品为青色。

以后稍有变更。

另在袍下施一道横[,也是当时男子服饰的一大特点。

隋唐五代服装赏析隋唐时期,我国南北统一,疆域辽阔,经济发达,中外交流频繁。

服饰作为精神与物质的双重产物,与唐代文学,艺术,医学,科技等共同构成了大唐全盛时期的灿烂文明。

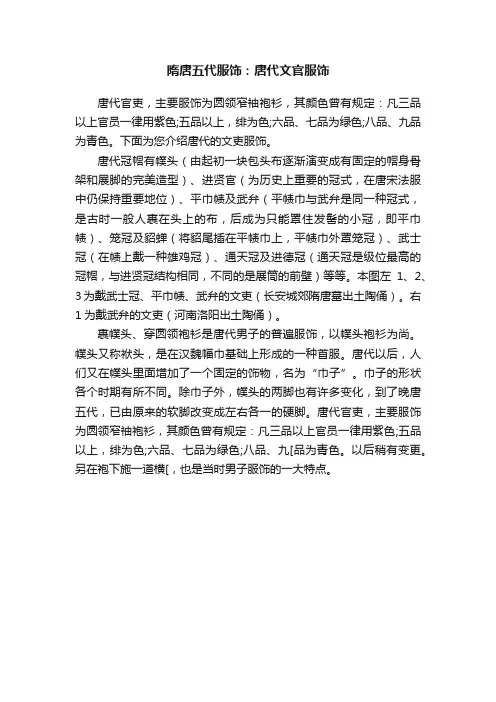

右图展示的是唐代女子身着的大袖衫,里面是一条抹胸长裙,外面的大袖衫是丝帛单衣,质地轻软,与可夹可絮的襦,袄有区别,也是女子的常服之一。

黑色的是一条披帛,是用于披在双臂上的一种飘带给人一种轻盈,飘渺的感觉。

色彩方面,外面的纱罗衫应用的是杏黄色,穿着之时可使上身肌肤隐隐显露。

里面的是一条红裙,群色鲜艳,多中求异。

黑色飘带端庄稳重。

整件服装无论在色彩搭配方面还是在整体造型方面都运用的恰到好处,给人以惊艳的感觉。

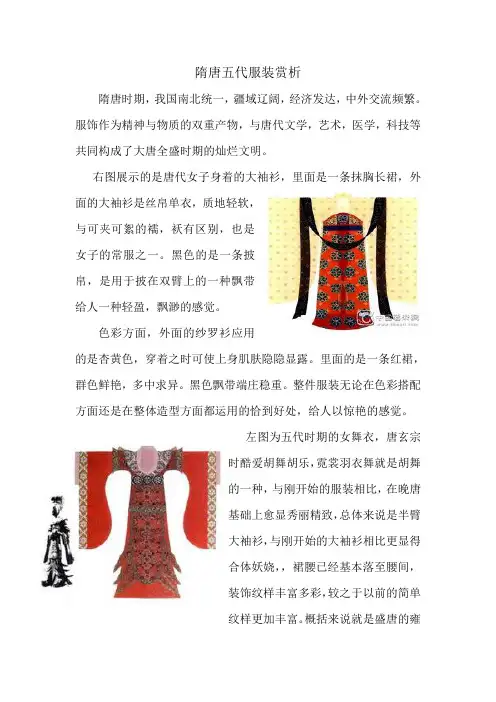

左图为五代时期的女舞衣,唐玄宗时酷爱胡舞胡乐,霓裳羽衣舞就是胡舞的一种,与刚开始的服装相比,在晚唐基础上愈显秀丽精致,总体来说是半臂大袖衫,与刚开始的大袖衫相比更显得合体妖娆,,裙腰已经基本落至腰间,装饰纹样丰富多彩,较之于以前的简单纹样更加丰富。

概括来说就是盛唐的雍容丰腴之风,到了五代的时候已经被秀气玲珑之气所取代。

此外,但是女子头上装饰华美,,唐代女子好面妆,奇特华贵,变幻无穷,唐代以前和唐代以后均没有出现过如此的盛况,,敷粉施朱之后,要在额头涂黄色月牙状饰面,此外,各种眉式流行周期也很短,眉宇之间是采用的当时流行一时的梅花妆,面颊两旁,以丹青朱砂点出圆点,月形,钱样,花朵或小鸟等。

当然这只是一般的妆面,图中女子饰花梳,插金钗。

这也从侧门反应出唐代妇女的妆饰曾达到登峰造极的地步,有产生出这种反乎自然的妆面。

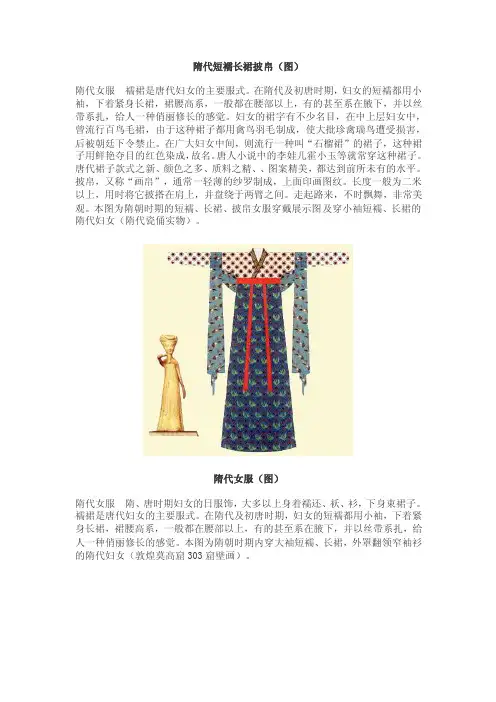

隋代短襦长裙披帛(图)隋代女服襦裙是唐代妇女的主要服式。

在隋代及初唐时期,妇女的短襦都用小袖,下着紧身长裙,裙腰高系,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,并以丝带系扎,给人一种俏丽修长的感觉。

妇女的裙字有不少名目,在中上层妇女中,曾流行百鸟毛裙,由于这种裙子都用禽鸟羽毛制成,使大批珍禽瑞鸟遭受损害,后被朝廷下令禁止。

在广大妇女中间,则流行一种叫“石榴裙”的裙子,这种裙子用鲜艳夺目的红色染成,故名。

唐人小说中的李娃几霍小玉等就常穿这种裙子。

唐代裙子款式之新、颜色之多、质料之精、、图案精美,都达到前所未有的水平。

披帛,又称“画帛”,通常一轻薄的纱罗制成,上面印画图纹。

长度一般为二米以上,用时将它披搭在肩上,并盘绕于两臂之间。

走起路来,不时飘舞,非常美观。

本图为隋朝时期的短襦、长裙、披帛女服穿戴展示图及穿小袖短襦、长裙的隋代妇女(隋代瓷俑实物)。

隋代女服(图)隋代女服隋、唐时期妇女的日服饰,大多以上身着襦还、袄、衫,下身束裙子。

襦裙是唐代妇女的主要服式。

在隋代及初唐时期,妇女的短襦都用小袖,下着紧身长裙,裙腰高系,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,并以丝带系扎,给人一种俏丽修长的感觉。

本图为隋朝时期内穿大袖短襦、长裙,外罩翻领窄袖衫的隋代妇女(敦煌莫高窟303窟壁画)。

初唐女服之一(图)隋代女服隋代时期妇女的日常服饰,大多以上身着襦还、袄、衫,下身束裙子。

短襦长裙是最为基本形式。

它的一个特点是裙腰系得较高,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,给人一种俏丽修长的感觉。

本图为隋朝时期的短襦、长裙及翻领窄袖女服穿戴展示图。

初唐女服之二(图)初唐女服隋唐女服多用披帛,又称画帛,通常以轻薄的纱罗裁成,上面印画图纹。

长度一般都在两米以上,用时将它披搭在肩上,并盘绕于两臂之间。

走起路来,随着手臂的摆动而不时飘舞,非常美观。

从大量图像来看,唐代妇女在各种场合,如劳动、娱乐或出行,都喜用披帛作为装饰。

隋、唐时期妇女的日常服饰,大多以上身着襦还、袄、衫,下身束裙子。

隋唐妇女服饰地球上所有的动物中,只有人类是穿衣服的。

人为什么要穿衣服?有人说是为了护身、为了御寒,这是从功能的角度来解释的;有人说是为了遮羞、为了礼貌,这是从道德的角度来解释的;也有人说是为了好看、为了吸引异性,这是从审美的角度来解释的。

衣服在人们身上也是经历过一段有趣的历史。

夏、商、周三代基本上是上衣下裳,下身穿的裳实际上是裙,而不是裤。

到了春秋战国之际,出现了一种新式服装叫做深衣。

战国秦汉之人不论贵贱、男女、文武都穿深衣,贵族以冕服为礼服、深衣为常服,平民以深衣为吉服、短褐为常服.在先秦以及之后的一段时间里,人们所穿的都是布衣。

魏晋南北朝时期的服饰出现了两个变化,一个是汉装的定式被突破了;另一个是胡服被大量地吸收融合进汉人的服饰之中。

男子的服饰以衫代替了袍。

妇女服饰也崇尚褒衣博带,有的把裙摆放长,裁剪成三角形。

隋唐时期经过长期的民族融合,加上经济繁荣、社会开放,服饰也日趋丰富华丽。

宋代把单上衣叫做衫,衫的袖口没有袪。

有作为内衣的短小的衫,也有作为外衣的宽大的衫。

下摆加接一幅横襕的襕衫是男子的常服。

清朝人们被迫穿满族服装,到了近代,人们才把清朝的服装脱下来,换上了具有现代意义的服装。

第一节中华服饰的起源1、服装是人类发展到一定历史阶段的产物4-5百万年前,猿人→智人(河套人、欧洲的尼安德塔人),智人阶段人开始用兽皮裹身御寒,这是人类向创造衣服迈出的第一步。

2、中华原始服饰的发祥期旧石器晚期(5-6万年)智人演化到现代人阶段,石器工具大发展,距今25000年前的北京山顶洞人时期,是中国服装史的发祥期。

此时已用骨针缝制衣服并用兽牙、骨管、石珠作成串饰进行装扮。

3、中华原始服饰艺术初度辉映-新石器时代(1)纺织衣料的发明创造麻布葛布毛织品(2)独具特色的服装配套原始社会的服装大体在母系氏族的繁荣时期形成配套:冠帽、衣裳、套裤、护腿、鞋靴、发式、首饰、纹彩等。

4、中外服饰起源说(1)保护说(2)美化装饰说(3)象征说(4)纽衣说劳动拉重物方便,在身上系结纽带引起的(5)遮羞说(一)夏朝——服饰制度的形成时期公元前21世纪,夏朝建立,使国家进入奴隶社会,夏朝从夏禹算起,到夏桀灭亡,共传了14代,17王,有四百多年历史。

隋唐五代的服饰文化到了隋唐,虽然在最隆重的礼仪服装仍跟上传统,但是穿得最多的官式常服,却有了新面貌,闹到了后代服色制度的另一个传统。

因此这是服饰史上的重要时代。

隋唐时,一般人是穿白色圆领的长衫,低下阶层穿的是用麻、毛织成的「粗褐」。

隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣,高腰拖地的长裙,腰上还系着两条飘带。

唐代的女装主要是衫、裙和帔;帔就是披在肩上的长围巾。

还有特别的短袖半臂衫,是套穿在长衫外面。

唐代初期的妇女还喜欢穿徂领的小袖衣、条纹裤、绣鞋等西域式的服装,她们的头上还戴着「幂离」、「帷帽」。

隋唐的女装,以红、紫、黄、绿四种颜色最受欢迎。

男服服饰:冕服:祭服,最隆典礼礼服。

自天子至百官均服之。

朝服:为次于冕服的第二等礼服。

通天冠服:天子之最隆重朝服。

远游冠服:为皇太子及亲王的最隆重之朝服。

具服:亦称朝服。

公服:为次于冕服、朝服的第三等礼服。

弁服:天子在朔日受朝时服之,皇太子在朔望视事时服之。

公服:皇太子在五月常朝、元日冬至受朝时服之。

平巾帻服:戎装的公服。

乌纱帽服:为天子及皇太子视朝、听讼和宴见宾客的服装,以乌纱做帽。

黑介帻服:没有公职的士人,在朝见受诏时穿着。

常服:为使用最多的一种服装。

黄袍:天子开始常穿黄色袍。

品服:以不同服色来分别品官之职位高低的传统。

女服服饰:大礼服:褘衣:最隆重的大礼服。

褕翟:皇太子妃最降重的大礼服。

常礼服:青衣:皇后礼见皇帝时穿着的。

朱衣:皇后宴见宾客时穿着的。

钿钗礼衣花钗礼衣:归嫁礼服。

中国隋唐时期的服饰文化我国是一个历史悠久的大国,经历了从夏商西周一直到元明清等各个不同的时代。

而每个时代的文化都有个性鲜明的的时代风尚,这种风尚非该时代而难以存在,或是后世极力模仿已无法得其精髓。

因此,每个时代都相应的形成了各具特色的服饰文化。

众所周知,隋唐时期是一个繁荣昌盛的朝代,这个时期的服装发展也到了全盛时期。

下面我们就了解一下唐朝时期的服饰文化。

由隋入唐,中国古代服装发展到全盛时期,政治的稳定,经济的发达,生产和纺织技术的进步,对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣,服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面,而这一时期的主要分女子服饰,可谓中国服装中最为精彩的篇章,其冠服之丰美华丽,妆饰之奇异纷繁,都令人目不暇接。

大唐二百余年的女子服饰形象,可为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。

服装是社会政治气候、经济基础的晴雨表。

唐代是中国封建社会的鼎盛时期,尤其是贞观、开元年间,政治气候宽松,人们安居乐业。

唐朝的京师长安,是当时政治、经济、文化的中心,同时也是东西文化交流的中心。

在古城西安,雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。

和唐朝政府有过友好往来的国家,曾经有三百多个。

灿烂的中国文化,通过他们传到世界各地。

时至今日,东亚地区的一些国家,仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服,可见影响之久。

外国的友好使者云集长安,也把他们的文化的种子,播撒在八百里秦川。

唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。

对异国衣冠服饰的兼收并蓄,使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。

唐代初期,车服制度皆承袭隋制。

到公元621年,才正式颁布车服之令,冠服制度开始确立。

唐代是中国历代经济、文化的鼎盛时期,唐代的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等方面都吸收了外来的技巧和风格,对外来的服饰,采取兼容并蓄的态度。

这使得该时期的服饰大放异彩,更富有时代的特色。

由于中西文化的交流,在唐代许多新颖的服饰纷纷出现,胡服在此时的影响巨大,尤其是对裤褶服饰的产生,将秦汉时期的交领、宽衣大衫、曳地长裙的服饰逐渐淘汰,转为盘领、紧身窄袖、合身的短衫、瘦长裙所替代。

隋唐五代服饰唐代妇女服饰隋初的服饰,比较朴素。

袍衫和胡服是当时的主要服饰。

自隋炀帝起,社会风气发生变化,服饰因此日趋华丽。

这种华丽的风格一直延续至唐代。

唐代初期,车服制度皆承袭隋制。

到公元621年,才正式颁布车服之令,冠服制度开始确立。

唐代是中国历代经济、文化的鼎盛时期,唐代的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等方面都吸收了外来的技巧和风格,对外来的服饰,采取兼容并蓄的态度。

这使得该时期的服饰大放异彩,更富有时代的特色。

由于中西文化的交流,在唐代许多新颖的服饰纷纷出现,胡服在此时的影响巨大,尤其是对裤褶服饰的产生,将秦汉时期的交领、宽衣大衫、曳地长裙的服饰逐渐淘汰,转为盘领、紧身窄袖、合身的短衫、瘦长裙所替代。

服饰逐渐的开放,强调体态的美感,配挂披或胡帽;鞋子除云头高履外还出现了小蛮靴。

在加上织品的发展,许多轻薄细柔的布料被开发出来,因此透明的、多层次的穿着开始引领风骚。

此时期最具代表性的服装特色有:袒胸、高腰、披巾、明衣、男装、胡服和所谓的“时世装”等。

唐代仕女下装多穿裙子,腰束的极高,甚至高过胸部。

裙色以红、紫、黄、绿最多,其中以红色最为流行。

衣身袒胸短襦、肩披宽长的肩巾、下穿高头云履。

妇女服饰展现性感魅力,其中著名的是明衣的使用。

明衣原属礼服的中单,是用透明的薄纱制成。

在以往只当作内衣穿着,但是在盛唐时期,明衣被拿来当作外衣,并成为盛装。

女扮男装也是唐代的服饰特点之一。

身着窄袖圆领长袍、配腰带、穿长裤,另外可以穿胡服、戴胡帽,女扮男装的模样;这些服装有宽袖、窄袖,有圆领、翻领,以及乌皮六合靴,是当时很有特色的服饰。