美丽的扎染传说

- 格式:pptx

- 大小:661.97 KB

- 文档页数:10

5.方茴说:"那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。

我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。

"6.方茴说:"我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。

"7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

扎染古称“绞缬”,是我国一种古老的纺织品染色技艺。

大理白族自治州大理市周城村和巍山彝族回族自治县的大仓、庙街等地至今仍保留着这一传统技艺,其中以周城白族的扎染业最为著名,被文化部命名为“民族扎染之乡”。

据史书记载,东汉时期大理地区就有染织之法。

唐贞元十六年,南诏舞队到长安献艺,所着舞衣“裙襦鸟兽草木,文以八彩杂革”即为扎染而成。

明清时期,洱海白族地区的染织技艺已到达很高水平,出现了染布行会,明朝洱海卫红布、清代喜洲布和大理布均是名噪一时的畅销产品。

近代以来,大理染织业继续发展,周城成为远近闻名的手工织染村。

扎染一般以棉白布或棉麻混纺白布为原料,染料主要是植物蓝靛(云南民间俗称板兰根)。

扎染的主要步骤有画刷图案、绞扎、浸泡、染布、蒸煮、晒干、拆线、碾布等,技术关键是绞扎手法和染色技艺,染缸、染棒、晒架、石碾等是扎染的主要工具。

白族扎染品种多样,图案多为自然形的小纹样,分布均匀,题材寓意吉祥,具有重要的美学价值和实用功能,深受国内外消费者的好评。

大理白族扎染显示出浓郁的民间艺术风格,一千多种纹样是千百年来白族历史文化的缩影,折射出白族的民情风俗与审美情趣,与各种工艺手段一起构成富有魅力的大理白族织染文化。

但是,当前产业化的趋势使部分传统扎染技艺走向消亡,原有的民间特色开始退化,污染问题日益突出,市场经营滋生了对经济利益的过度追求,植物染料板兰根供不应求。

在此情势下,白族扎染技艺的传承受到困扰。

只有认真解决上述问题,才能促进大理传统白族织染技艺的传承和发展。

中国少数民族非遗名录,绽放的不止是56种色彩中国自古以来就是一个统一的多民族国家,56个民族56朵花。

各个民族的祖先在这片土地上共同繁衍、劳作,但他们的文化习俗却散发着不一样的色彩,形成了独特的非物质文化遗产,一起来看看各民族的国家级非遗有哪些。

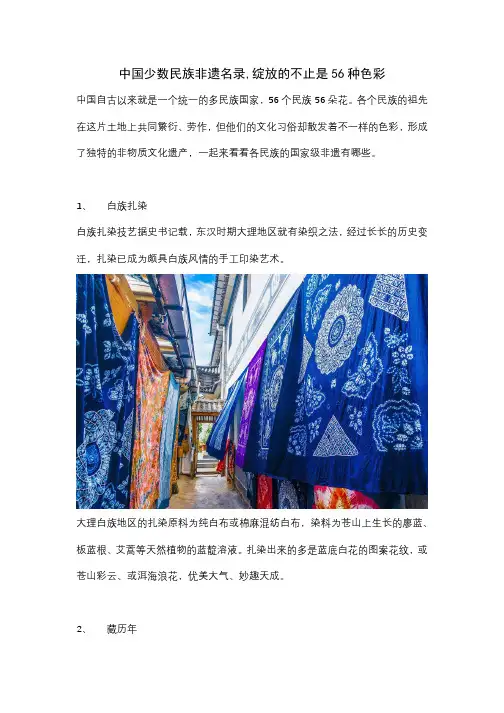

1、白族扎染白族扎染技艺据史书记载,东汉时期大理地区就有染织之法,经过长长的历史变迁,扎染已成为颇具白族风情的手工印染艺术。

大理白族地区的扎染原料为纯白布或棉麻混纺白布,染料为苍山上生长的廖蓝、板蓝根、艾蒿等天然植物的蓝靛溶液。

扎染出来的多是蓝底白花的图案花纹,或苍山彩云、或洱海浪花,优美大气、妙趣天成。

2、藏历年藏历年是藏族人民特殊的节日,存在至今已近千年。

藏族人民根据自己的历法确定出新一年的到来,由藏历神变月初一开始,节日庆祝持续3到5天。

人们会在新年准备各种美食,青稞饼、酸奶、糌粑、卡塞、酥油茶、松茸、石锅鸡等等,充满了异域风情。

民俗活动也多姿多彩,驱鬼、拜年、歌唱、舞蹈、祭祀…神秘又满含欢趣。

3、苗银苗银锻造技艺是一项非遗,更是属于苗族人的艺术瑰宝。

苗族最早的银饰萌芽于巫术图腾活动之中。

苗家笃信银器能驱邪逐崇、防阴气戕害。

他们创造了各式各样图案、款式的银饰造型,散发出浓郁的乡土民间气息,既表现出深厚的民俗文化内涵,同时也显示了一个大民族的辉煌与气势。

制作时先将熔炼过的白银制成薄片、银条或银丝,利用压、刻、镂等工艺制成精美纹样,然后通过焊接或编织成各类银饰。

苗族下过火海的银饰,经千锤百炼凿出精美的样子,是苗族姑娘们人手一件的宝贝。

4、维吾尔族刺绣维吾尔族刺绣工艺伴随着维吾尔族人民的千年文化延续至今,以其浓厚的民族特色与精湛的工艺散发着它独特的魅力,在新疆少数民族民间传统手工艺中独树一帜。

其中,哈密维吾尔族刺绣尤其出色,多以花草为主题的象征图案构成,图纹布局疏密合理、密而不乱,红花绿叶,色彩艳丽。

5、彝族火把节彝族火把节作为一项民俗文化,也位于非遗之列,是彝族地区的传统节日,每年农历六月二十四日举行,流行于云南、贵州、四川等彝族地区。

扎染的历史故事扎染是一种古老的纺织工艺,其历史可以追溯到数千年前。

通过将织物进行绑扎处理,再进行染色,扎染能够创造出丰富多彩的图案和纹理,成为了许多文化中不可或缺的艺术形式。

下面,我们将探索扎染的历史故事。

据考古学家的研究,最早的扎染技术出现在公元前6000年左右的古埃及。

古埃及人使用植物染料和手工制作的绳索将织物扎紧,然后进行染色,创造出富有装饰性的图案。

这些扎染织物被广泛用于贵族的服饰、家居用品和宗教仪式中,展示了古埃及文明的繁荣和创造力。

扎染技术逐渐传播到亚洲各地,成为许多文化的瑰宝。

在印度,扎染被称为“班迪尼”或“班固”,这是一种复杂而精致的纺织工艺。

印度的扎染艺术在14世纪达到巅峰,成为了宫廷和贵族的专属装饰品。

印度的扎染图案丰富多样,包括传统的花卉、动物、几何形状等。

如今,印度的扎染艺术仍然受到全球范围内设计师和时尚爱好者的喜爱。

另一个扎染的重要发源地是日本。

在日本,扎染被称为“Shibori”,它在日本文化中有着深远的影响。

日本的扎染技术起源于江户时代(1603年-1868年),并在江户时代后期得到进一步发展和推广。

日本的扎染艺术注重细节和精确性,使用各种绑扎技巧和染料来实现不同的效果。

日本的扎染图案常常展现出自然界的元素,如波浪、樱花等,同时也受到传统美学理念的影响,强调简洁和平衡。

扎染艺术还在非洲、南美洲和其他地区有着独特的表现形式。

在尼日利亚,有着悠久历史的阿贡族使用扎染技术创作出色彩斑斓的布料,用于传统仪式和庆祝活动。

而在秘鲁,印加文化中的扎染艺术被称为“Tapiz”,它通过将自然纤维用线扎紧,再进行染色,创造出具有传统图案的织物。

如今,扎染艺术在世界各地得到了广泛的传承和发展。

许多设计师将扎染技术应用于时装设计和家居装饰中,赋予了作品独特的魅力和个性。

同时,扎染也成为了一个可持续发展的纺织方式,许多工艺家利用天然染料和可再生材料来保护环境,推动可持续的纺织工艺。

扎染的历史故事展示了人类对美的追求和创造力的发展。

蜡染蜡染蜡染,是我国古老的民间传统纺织印染手工艺,古称蜡,与绞缬(扎染)、夹缬(镂空印花)并称为我国古代三大印花技艺。

蜡染是用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染,既染去蜡,布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案,同时,在浸染中,作为防染剂的蜡自然龟裂,使布面呈现特殊的“冰纹”,尤具魅力。

由于蜡染图案丰富,色调素雅,风格独特,用于制作服装服饰和各种生活实用品,显得朴实大方、清新悦目,富有民族特色。

传说在苗族地区的很多地方都流行有《蜡染歌》(古歌),代代传唱叙述着蜡染的起源的故事:有一个聪明美丽的苗族姑娘并不满足于衣服的均一色彩,总希望能在裙子上染出各种各样的花卉图案来,可是一件一件的手工绘制实在太麻烦,但她一时又想不出什么好办法来,终日为此闷闷不乐。

一天,姑娘又看着一簇簇一丛丛的鲜花久久发楞,办法没想出来却在沉思中昏昏入睡。

朦胧中有一个衣着漂亮的花仙子把她带到了一个百花园中,园里有无数的奇花异草,鸟语花香、蝶舞蜂忙。

姑娘在花园中看呀看呀,看得入了迷,连蜜蜂爬满了她的衣裙也浑然不知。

等她醒来一看,才知道刚才是睡着了,可是低头再看:花丛中的蜜蜂真的刚刚飞走,而且在她的衣裙上留下了斑斑点点的蜜汁和蜂蜡,很不好看。

她只好把衣裙拿到存放着靛蓝的染桶中去,想重新把衣裙染一次,试图覆盖掉蜡迹。

染完之后,又拿到沸水中去漂清浮色。

当姑娘从沸水中取出衣裙的时候,奇迹出现了:深蓝色的衣裙上被蜂蜡沾过的地方出现了美丽的白花!姑娘心头一动,立即找来蜂蜡,加热熬化后用树枝在白布上画出了蜡花图案,然后放到靛蓝染液中去染色,最后用沸水熔掉蜂蜡,布面上就现出了各种各样的白花,哦!染缸中居然染出了印花布,姑娘高兴地唱起了山歌。

人们听到了姑娘的歌声,纷纷来到她家听她讲百花园里的梦境、观看她染出的花裙、学习她描花绘图的技艺,大家回到自己家里之后,照着姑娘教给的方法,也都染出了花样繁多的花布。

从此,蜡染技术就在苗族及与之杂居的布依、瑶族等兄弟民族之间流传开来了。

蜡染是我国古老的民间传说纺织印染手工艺,中国古代称为蜡缬,与“夹缬”“绞缬”并称为我国古代三大印花技艺。

贵州蜡染之所以具有魅力,并且享誉世界,主要是贵州蜡染表达了贵州各民族女性对生命审美意义的独特情感冲动,她们在蜡染中创造了一个梦幻神奇的艺术世界这是一个可以自由驰骋的非理性的美妙世界。

蜡染属“防染印花法”。

所谓“防染”,就是利用“遮盖”或“摺迭”的方法,使织物不能上染而产生空白并形成花纹,蜡染用的是“防染”中的“遮盖”法。

一、蜡染制作工具和材料蜡染的制作工具和材料并不复杂,一般有以下几种:1.蜡画工具:铜制蜡画刀(蜡笔)、画版、剪纸花样(定蜡画轮廓)、稻草或竹片(定蜡画距离)、成蜡液的小锅或杯钵、小火炉或炭盆等。

2.蜡画材料:织品,蜡染织品一般是乡间妇女自纹自织白棉布和丝绸。

防腐剂,一般用蜂蜡和白蜡,这两种蜡都不溶于水,加温后可融化,蜡画就是利用蜡的这一特点来作防腐剂。

染料,用蓝靛作主要染料。

蓝靛是一种具有消炎清火功能的植物染料,蓝靛的主要原料是蓝草,李时珍《本草纲目》上说:“靛叶存在下也,亦作淀,俗做靛,南人掘地作坑,以蓝浸泡,入石灰搅拦,澄出水,灰尽入靛,用染青碧”。

民间制作彩色蜡染一般采用杨梅叶(红色)或白蜡树叶法和黄栀(黄色)。

二、蜡染制作工艺1.布料处理,选好布料后用白芨或蘑芋煮成浆状,将布料上浆,干后磨平备用。

2.画蜡花,先在布上确定画的位置,作好纹样的整体构图。

如丹寨苗族蜡染民间艺人开始作画时,先用指甲大体画一个大轮廓,然后用稻草或竹片量好距离,即可随意画出各样花纹,纹样多数是古老的传统纹样。

画蜡时,要将蜡放在小锅里用木炭细火烤溶,以铜刀沾蜡,在画布上画出纹样。

3.染色,将画好纹样的布放在蓝靛染缸中浸染。

浸染周期一次为五至六天,要想在同一画布上浅蓝部位“封蜡”,再置入缸中浸染成深蓝,煮去蜡,最后便得深、浅两种蓝色。

4.脱蜡,一副蜡画画好后,要在高温水中煮沸脱蜡。

脱蜡后画布中的纹样便可显现出来。

关于扎染的小故事话说在很久很久以前,有个小村子,村子里有个特别机灵的姑娘叫阿花。

这阿花啊,心灵手巧得很。

有一天呢,阿花在河边洗衣服,她瞧见自己那单调的白布衣服,心里就琢磨开了:“这衣服老是白花花的,一点意思都没有。

”正想着呢,她眼睛突然瞄到旁边的水草,那水草被水流冲得扭来扭去,把周围的布啊啥的缠得乱七八糟。

阿花就突发奇想,她把自己的一块布随手揪起来,学着水草缠绕的样子,这儿缠一道,那儿绕一圈,还用河边的小石子和树枝把布夹紧、固定住。

然后啊,阿花就把这缠得像个乱麻球一样的布丢进了旁边染布用的大染缸里。

那染缸里的染料蓝汪汪的,就像一片小蓝天掉进了缸里。

过了好一会儿,阿花把布捞出来,她心里还直犯嘀咕呢:“这布不会被我搞坏了吧?”等她小心翼翼地把布打开一看,哇塞!奇迹出现了。

那原本单调的白布上出现了一道道不规则的蓝色花纹,就像天上的流云,又像山间的溪流,好看得不得了。

阿花高兴得蹦了起来,抱着这块布就往村子里跑。

村里的人看到阿花的布,眼睛都瞪大了。

大家都围过来问阿花是咋弄的。

阿花就把自己在河边的奇遇一五一十地说了。

这下可好,整个村子都沸腾了。

男女老少都开始找布来尝试这种新奇的染布方法。

有个调皮的小娃子,他把布缠得像个大粽子,染出来的花纹就像一圈圈的涟漪。

还有个老奶奶,她把布按照自己纳鞋底的花纹缠起来,染出的布就像盛开的花朵。

从那以后啊,扎染就在这个村子里传开了。

而且越传越远,不同地方的人还加入了自己的创意。

有人在扎染之前在布上画上自己喜欢的小动物轮廓,扎染之后那小动物就像是从花纹里蹦出来的一样;还有人把各种颜色的染料混合着用,染出的布就像五彩的梦幻世界。

扎染啊,就这么一代一代地传了下来,成为了一种独特又迷人的手艺。

白族扎染一、大理民族扎染,其工艺由手工针缝扎,用植物染料反复泠染制而成,产品不仅色彩鲜艳、永不褪色,而且对皮肤有消炎保健作用,克服了现代化学染料有害人体健康的副作用。

2 白族扎染介绍编辑本段大理白族扎染是白族人民的传统民间工艺产品,该产品集文化、艺术为一体,其花形图案以规则的几何纹样组成,布局严谨饱满,多取材于动、植物形象和历代王宫贵族的服饰图案,充满生活气息。

其扎染分为扎花和浸染两个环节。

扎花是以缝为主、缝扎结合的手工扎花方法,具有表现范围广泛、刻或细腻、变幻无穷的特点:浸染采用手工反复浸染工艺,形成以花形为中心,变幻玄妙的多层次晕纹,凝重素雅,古朴雅致。

大理白族扎染以纯绵布、丝绵绸、麻纱、金丝绒、灯芯绒等为面料,目前除保留传统的土靛染蓝底白花品咱外,又开发出彩色扎染的新品种。

产品有匹色布、桌巾、门帘、服装、民族包、帽子、手巾、围巾、枕巾、床单等上百个品种。

巍山彝族扎染采用天然植物染料,发挥传统民间扎花工艺特色,做工精致、当然精美、图案新颖多变,具有古朴、典雅、自然、大方的特点,既有较高明的艺术欣赏价值,又有较强的实用性。

彝族扎染有蓝染、彩染、贴花等系列产品。

制成品有台布、壁挂、门帘、衣服、裙、帽、包、地毯及各种面料。

用户可根据各种图案花布,用来制作衣裙、围腰、被面、床单、门窗、窗帘、桌椅帽等。

用扎染制作的衣裙、床单、门窗、窗帘穿在身上,挂在室内,别一番古朴、典雅的风味。

10月26日,大理白族自治州喜州镇周城村的白族妇女段银开在给扎染布料拆线。

白族扎染是云南大理白族自治州白族人民的传统手工印染工艺,2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

白族扎染根据设计图案的效果,用线或绳子以各种方式绑扎布料或衣片,绑扎处因染料无法渗入而形成图案,整个工序分为设计、上稿、扎缝、浸染、拆线、漂洗等。

传统白族扎染常以大理当地的山川风物作为创作素材,以蓝白二色为主色调,给人以“青花瓷”般的淡雅之感。

近年来白族扎染推陈出新,发展出彩色扎染这种新的手工印染技术,强调多色的配合和色彩的统一;伴随着市场需求的变化,扎染的图案也逐渐多样化,并融入众多时尚元素。

白族扎染:天然成趣的璞真扎染是白族传统手工艺之一,也是一种以天然植物染料为原料,透过特定的手法,将图案或纹样印染置织物上的古老技艺。

扎染,最早起源于土耳其,后传入亚洲各国,并渐渐延伸到中国云南地区。

白族扎染是白族文化特色之一,其色彩明快、图案多变、线条流畅、布料厚实,兼具实用性和装饰性,深受广大消费者喜爱。

白族扎染是天然成趣的璞真,白族人民对于大自然的热爱、对于生态环境的维护,对于天然色彩的向往,都融入了扎染的每一处细节之中。

白族扎染所用的布料、染料,都是天然而来,阳光晒干,风吹自然的产物,无添加的洗净水,无化学染料污染环境。

这也是白族扎染吸引人的地方,不仅仅是一种手工艺品,更是天然环境的产物,它所蕴含的文化内涵和深刻的生态意义,受到了越来越多人的喜爱和追捧。

以花鸟、鱼虫、人物、山水等为主题的白族扎染图案,富有原生态风情,体现了白族人民浓厚的生活气息和情感寄托。

这些图案不仅在形式上具有装饰性,更蕴含了白族人生活中的各种情感和生活哲学。

每一件扎染作品都是白族人民心灵的寄托,承载着他们的情感、历史和文化,无论是作为装饰品还是实用品,都充满了生活的意义和温暖。

白族扎染所展现的图案,富有地域特色和文化内涵,是白族人民长期生活在云南高原上的体验和感悟的结晶。

饱含神秘色彩的山水图案、传统意义的花鸟图案、神话传说的人物图案,都是白族文化的呈现和发扬。

这些图案中所蕴含的文化内涵、历史记忆和人文情感,都是白族人民生活的一部分,也是他们对生活、对环境的感悟和领悟的结晶。

白族扎染的制作工艺,从布料的选取到染料的调制,从图案设计到印染加工,每一个步骤都需要经过精心的筹划和认真的实施,才能呈现出精美的扎染作品。

制作的每一件扎染作品,都需要经过大量的人工和时间,每一个图案、每一处色彩、每一根线条,都体现了扎染师傅的用心和艺术功力。

这种制作工艺的独特性和复杂性,也是白族扎染深受人们喜爱的原因之一。

白族扎染,不仅仅是一种手工艺品,更是一种文化的传承和发扬。

扎染是中国一种古老的防染工艺,其加工过程是将织物折叠捆扎,或缝绞包绑,然后浸入色浆进行染色,染色是用板蓝根及其它...扎染中各种捆扎技法的使用与多种染色技术结合,染成的图案纹样多变,具有令人惊叹的艺术魅力。

扎染,又称绞缬,是一种古老的采用结扎染色的工艺,始于秦汉,兴于魏晋、南北朝,风盛唐代,至北宋仁宗皇帝,因扎染服装奢侈费工,下令禁绝...结合新材料、新工艺,进行了大胆的创新,使古老的扎染工艺重新焕发青春。

扎染有着悠久历史。

据史书记载,东汉时期大理地区就有染织之法。

从唐代《南诏中兴国史画卷》和宋代《大理国画卷》中人物的衣着服饰来看,早在一千多年前,白族先民便掌握了印染技术。

宋代《大理国画卷》所绘跟随国王礼佛的文臣武将中有两位武士头上戴的布冠套,同传统蓝地小团白花扎染十分相似,可能是大理扎染近千年前用于服饰的直观记录。

经过南诏、大理国至今的不断发展,扎染已成为颇具白族风情的手工印染艺术。

大理民族扎染采用民间图案,通过对传统的扎染工艺进一步渲染和艺术加工,使之成为艺术化、抽象化和实用化融为一体的工艺品。

其工艺由手工针缝扎,用植物染料反复染制而成,产品不仅色彩鲜艳、永不褪色,而且对皮肤有消炎保健作用,克服了现代化学染料有害人体健康的副作用。

大理叫扎染为疙瘩花布、疙瘩花。

大理白族扎染是白族人民的传统民间工艺产品,该产品集文化、艺术为一体,其花形图案以规则的几何纹样组成,布局严谨饱满,多取材于动、植物形象和历代王宫贵族的服饰图案,充满生活气息。

其扎染分为扎花和浸染两个环节。

扎花是以缝为主、缝扎结合的手工扎花方法,具有表现范围广泛、刻画细腻、变幻无穷的特点:浸染采用手工反复浸染工艺,形成以花形为中心,变幻玄妙的多层次晕纹,凝重素雅,古朴雅致。

大理白族扎染以纯棉布、丝绵绸、麻纱、金丝绒、灯芯绒等为面料,目前除保留传统的土靛染蓝底白花品种外,又开发出彩色扎染的新品种。

产品有匹色布、桌巾、门帘、服装、民族包、帽子、手巾、围巾、枕巾、床单等上百个品种。

扎染的历史和步骤

扎染技艺,起源于公元前221年的秦汉时期,在唐朝扎染较为兴盛。

据记载,唐代进入宫廷的高级织物就有四川的蜀缬。

宋朝时期,为抑制侈靡、提倡素,朝廷曾下令禁止扎染工艺的生产及使用。

随后兵荒马乱局面的出现,扎染工艺便日趋衰落,而后仅在山区、乡间以作坊形式残存下来,几乎到了艺尽人绝的地步。

中华人民共和国成立后为挽救民族民间传统文化,相关部门制定了继承发展的政策,使得濒临艺绝的扎染工艺得到挽救和恢复。

20世纪50年代初期,通过历代扎染艺人的研究和探索,形成更为精细的整套工艺流程,使得自贡扎染这朵一息尚存的传统奇葩,重得甘露、传承至今。

扎染技艺步骤描述为:画刷图案、绞扎、浸泡、染布、蒸煮、晒干、拆线、固色、漂洗、熨烫平整等步骤。

具体地说,就是在白棉布准备好后,用纸版或薄塑料版,在上面画出图案,用打孔工具沿图案轮廓打出顺序的小点,再在布上刷浆糊,布上便印上了纹样轮廓线,方便用针串线时有据可依,也可根据点状的轮廓线决定针步。

扎染的散文全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:扎染,一种古老的染色技术,传统的手工艺品。

它起源于中国,发展至今已有数千年的历史。

扎染是将布料通过不同的方法和技术进行捆扎、压花、刺绣等处理,再进行染色的一种工艺。

这种独特的染色方法使得每一件扎染艺术品都具有独特的纹理和图案。

扎染的制作过程相对繁琐而复杂,需要经过多道工序才能完成一件作品。

首先是选取合适的布料,通常使用天然纤维如棉、麻等材料。

然后进行设计和图案的制作,这需要设计师根据自己的创意和灵感绘制出独一无二的图案。

接下来就是扎染的核心环节,将布料根据设计好的图案进行捆扎、压花等处理,在染色前预留出不需要染色的部分。

最后是染色,选用天然或合成染料,以保证颜色的鲜艳和持久。

扎染的独特之处在于其纹理和图案。

通过不同的捆扎、压花等处理方式,可以在布料上展现出各种各样的花纹和图案。

这些图案可能是自然界的风景、花草、动物等,也可能是抽象的几何图案或是传统的民间文化图案。

不同设计师和制作工艺师的风格各异,使得每一件扎染作品都独一无二。

扎染是一种需要耐心和技艺的工艺品。

每一件扎染作品都蕴含着制作者的心血和智慧,展现出来的不仅是美丽的图案,更是对传统文化的传承和创新。

正是这种独特的魅力,让扎染成为了一种被人们热爱和追逐的手工艺品。

在现代快节奏生活的背景下,扎染给人们带来了一种宁静和和谐的美感,让人们更加珍惜传统文化和手工艺的价值。

第二篇示例:扎染,是一种古老而具有独特魅力的手工艺术。

它源自中国古代,在宋代达到巅峰,并传入日本。

扎染的工艺是将布料据不同的设计图案和颜色浸泡在染料中,再以绑扎、压花等方法进行处理,通过反复的染色和揭胶,最终呈现出独特的纹理和色彩。

扎染的制作过程繁复而精细。

将布料浸泡在水中,待布料吸水后进行染色。

染料的选择至关重要,它决定了最终的色彩效果。

接着,进行绑扎处理,通过绑扎不同位置,让染料只渗透到特定部分,形成独特的图案和纹理。

压花也是扎染的重要步骤,通过压花,可以让染料更好地沉淀到布料上,使图案更加清晰和立体。

关于扎染历史的故事传说

扎染是一种古老的染色技术,起源于中国。

以下是关于扎染历史的故事传说:

1. 传说中,扎染最早起源于汉代。

相传,当时有一位名叫张仲景的医生,他发现某些植物的汁液能够治疗疾病,并尝试将这些汁液应用于织物上。

他发现,这些汁液能够在织物上形成独特的花纹。

这就是扎染的起源。

2. 在唐代,扎染技术得到了进一步发展。

相传,一位名叫李白的诗人在一次旅行中遇到了一个扎染师傅。

他被扎染的技术和效果所吸引,于是写下了一首诗来赞美扎染艺术。

3. 在宋代,扎染技术开始流传到日本。

相传,一位名叫贞观的僧人在一次到中国朝拜时学会了扎染技术,并将其带回日本。

他在日本传授了这项技术,并将其应用于僧袍和禅宗寺庙的装饰上。

4. 在明清时期,扎染技术在中国得到了广泛的应用。

相传,明朝时期,一位名叫郑和的航海家将扎染技术带到了印度尼西亚。

他在当地教授了扎染技术,并与当地的艺术家交流,使得扎染技术得到了进一步的发展。

5. 在现代,扎染技术已经成为一种流行的艺术形式,并在世界各地得到了广泛的应用。

扎染作品以其独特的花纹和色彩深受人们喜爱,被用于服装、家居装饰等领域。

这些故事和传说虽然不能完全确证,但它们反映了扎染技术的古老和丰富历史。

无论其起源如何,扎染作为一种独特的染色技术,一直以来都在各个文化中发挥着重要的作用。

关于云南扎染的文章嘿,朋友们!今天我要和你们唠唠云南扎染这神奇的玩意儿。

记得那一次,我去云南旅游,在一个古色古香的小镇上,偶然间就撞见了扎染。

那场景,至今都印在我的脑海里呢。

当时我正闲逛着,突然就被一家小店门口挂着的那些色彩斑斓的布给吸引住了。

走近一看,哇塞,这不就是传说中的扎染嘛!我走进店里,那股浓浓的艺术气息扑面而来。

店里的架子上摆满了各种扎染作品,有衣服、围巾、手帕,每一件都那么独特,那么好看。

我就像刘姥姥进了大观园似的,眼睛都看不过来了。

老板是个很热情的大叔,看到我这么感兴趣,就开始给我介绍起扎染来。

他说扎染可是他们云南的传统手艺,有着悠久的历史呢。

我一边听着他说,一边好奇地看着那些作品,心里想着这到底是怎么做出来的呀。

大叔似乎看出了我的心思,笑着说:“要不,我给你演示一下?”我连忙点头,像个兴奋的孩子。

只见大叔拿出一块白色的布,熟练地开始折叠、捆绑。

他的动作那么娴熟,就像变魔术一样,不一会儿,那块布就被他扎成了一个奇奇怪怪的形状。

然后,他把扎好的布放进一个大染缸里,那染缸里的颜色可真鲜艳啊,是那种深深的蓝色。

过了一会儿,大叔把布捞出来,解开那些捆绑的绳子。

哇哦!奇迹出现了,原本白色的布上出现了各种奇妙的图案,有线条,有圈圈,简直太神奇了!我忍不住惊叹起来:“这也太好玩了吧!”大叔笑着说:“这就是扎染的魅力呀。

”我在那店里待了好久,看着大叔又做了好几件扎染作品。

我发现每一件作品都是独一无二的,因为扎的方式不同,染出来的图案也就不同。

这让我越发觉得扎染真的是太有意思了。

从那以后,我对扎染就有了一种特别的感情。

每次看到扎染的东西,我都会想起在云南那个小镇上的经历。

扎染就像是云南的一张名片,它代表着云南的文化和传统。

回到家后,我还特意买了几件扎染的小物件,放在家里。

每次看到它们,我就会想起在云南的那段美好时光。

而且呀,我还经常和朋友们说起扎染,给他们讲我在云南的故事。

云南扎染,它不仅仅是一种手艺,更是一种艺术,一种文化。

幼儿园关于扎染的教育故事在一个小小的幼儿园里,有一个老师叫小花。

小花是一个充满爱心和创意的老师,她总是想办法给孩子们带来新鲜有趣的学习体验。

有一天,她决定给孩子们讲述关于扎染的故事。

小花聚集了一群好奇心旺盛的孩子们,他们围坐在一张小小的圆桌旁,满怀期待地等待着小花的故事开始。

小花微笑着看着孩子们,开始了她的故事。

“孩子们,今天我要给你们讲一个关于扎染的故事。

你们知道什么是扎染吗?”小花问道。

孩子们摇摇头,有些好奇地看着小花。

小花继续解释道:“扎染是一种传统的染色技艺,它起源于古代的中国和日本。

扎染的过程是将布料折叠、捆扎,然后再染色,最后展开来就会出现美丽的花纹。

”孩子们眼睛亮了起来,他们开始想象那些美丽的花纹在布料上绽放的样子。

小花继续说道:“扎染有很多不同的样式和技巧,比如蓝色扎染、蝶形扎染等等。

它不仅可以用来染布料,还可以用来染衣服、鞋子、包包等等。

”孩子们开始讨论起来,他们对扎染产生了浓厚的兴趣。

小花拿出一块白色的布料,上面已经有了一些扎染的花纹。

她递给每个孩子一块白色的布料和一些彩色的染料,鼓励他们自己尝试扎染。

孩子们兴高采烈地开始了自己的扎染创作。

他们认真地折叠、捆扎布料,然后小心地将染料涂抹在上面。

每个孩子都有自己独特的创意和想法,他们享受着这个自由创作的过程。

小花走到每个孩子身边,鼓励他们继续努力。

她告诉他们,扎染不仅可以培养他们的创造力和想象力,还可以提高他们的手眼协调能力和耐心。

孩子们聚精会神地完成了自己的扎染作品,满怀自豪地向小花展示。

小花鼓励他们互相欣赏和分享彼此的作品,她告诉他们,每个人都有自己独特的才华和创造力,每个作品都是独一无二的。

通过这个关于扎染的故事,小花希望孩子们能够在游戏和创作中学习到更多。

她相信,通过这样的教育方式,孩子们可以发展他们的艺术天赋,培养他们的创造力和想象力,同时也提高他们的自信心和合作精神。

小花的故事引发了孩子们的浓厚兴趣,他们开始迫不及待地想要尝试更多关于扎染的创作。

传统文化扎染作文朋友!今天咱就唠唠扎染这档子事儿。

你知道扎染不?哇,这可是个超有趣的传统文化呢!我跟扎染打交道啊,可有年头了,足足20多年嘞。

想当初啊,我刚接触扎染的时候,那叫一个懵圈儿。

我就看着那些布啊,线啊,染料啥的,心里直犯嘀咕:“嗯...这咋弄啊?”我记得好像是先得找块布,啥布来着?我这脑子,好像纯棉的布比较好,不过也可能记错喽。

我就拿了块布,然后就开始寻思咋扎。

这扎染嘛,扎可是个关键步骤。

我就像个没头苍蝇似的,乱扎一通。

我当时想啊,“这随便扎扎应该也能出效果吧。

”哈哈,结果呢?唉,那染出来的效果简直是惨不忍睹啊。

就像被猫抓过又被颜料泼了一身的破布似的。

咱这行里啊,有个传说。

说是以前有个扎染大师,他扎染的时候啊,那周围都冒仙气儿呢。

当然这是夸张啦,不过也说明这人扎染技术那是相当牛。

我就想啊,我啥时候能有这本事呢。

扎染的时候呢,还有个小细节特别有趣。

当你把扎好的布放进染料里的时候,会听到那种轻轻的“嗞嗞”声,就像布在染料里偷偷地说话似的。

而且那染料的气味啊,有点刺鼻,又有点特别的香,说不上来的感觉。

我有个朋友叫小李,有一次他也来试扎染。

他比我当初还不靠谱,他直接把布全揉成一团就扔染料里了。

我就笑话他:“你这是染抹布呢还是搞艺术呢?”他还不服气,说这是他的创新。

哼,这行业里就有这种乱创新的风气,不过咱也不能一竿子打死,有时候还真能出点新花样。

我这20多年对扎染的看法啊,也是一直在变。

以前就觉得扎染嘛,就是把布弄出点花样来。

现在我觉得啊,这扎染可不仅仅是个手艺,它还是咱传统文化的一个宝贝呢。

它就像一个老祖宗留下来的魔法,能把平平无奇的布变得美轮美奂。

现在扎染界也有新玩意儿,像什么新型染料啊,我还不太明白。

但是我觉得不管怎么变,扎染的那种传统韵味可不能丢。

你要是也想试试扎染啊,我跟你说,可别怕犯错。

就像我当初似的,错了就吸取教训呗。

你可以先从简单的图案开始,比如就扎个小圆圈啥的。

我又突然想到啊,我之前去云南的一个小镇,那里到处都有扎染的影子。