俗话《金匮》医圣仲景认为饮酒的危害之酒疸(1)

- 格式:docx

- 大小:15.95 KB

- 文档页数:2

第一章1.《金匮要略方论》的原作者是()答案:张仲景2.《金匮要略》强调杂病发生的主要因素在于()答案:元真不足3.《金匮要略》以病分篇排列,其中数病合为一篇的类型包括()答案:分科合篇;病机病位相仿的病;不便归类的病;证候相似的病4.《金匮要略》的论治思想包括以下哪几个方面()答案:标本缓急,治有先后;重视正气,治病求本;同病异治,异病同治;未病先防,即病防变5.我国现存最早的一部诊治杂病的专书是()答案:《金匮要略》第二章1.卒厥病人,临床如出现身和、汗自出者,其病机()答案:气血通畅2.病人语声寂然,喜惊呼者,多属()答案:骨节间病3.《金匮》首篇指出反常气候中“至而太过的涵义是指冬至后以得甲子,天因温和。

答案:错4.下列哪些治疗大法是《金匮》首篇提出来的()答案:表里当分缓急;治病当随其所得;虚实必须异治;新旧宜有先后5.仲景指出“五脏病各有所得者愈”,下列各项哪几项为“所得”()答案:脾病湿困而居燥室;胃阴不足而用凉润;脾病湿困而用辛温第三章1.湿病中麻黄加术汤用白术的目的在于健脾。

答案:错2.伤寒八九日,身体疼烦,不能自转侧,不呕不渴,脉浮虚而涩者,治用()答案:桂枝附子汤3.防己黄芪汤的功效以下列哪项为主()答案:益气固表4.《金匮要略》治湿病表实证的主方是()答案:麻黄加术汤;麻杏苡甘汤5.下列各症,哪些是太阳中暍的临床特点()答案:口渴;身重;乏力;恶寒第四章1.《金匮》百合病的病机是下列何项()答案:心肺阴虚内热2.百合病的病理有“百脉一宗,悉致其病”之说,所谓“一宗”,这里是指()答案:主血脉的心脏;朝百脉的肺脏3.百合病误吐后,治宜选用下列何方()答案:百合鸡子汤4.甘草泻心汤的药物组成是()答案:干姜、半夏;人参;甘草、大枣;黄芩、黄连5.《金匮》狐病篇指出蚀于下部二阴为狐。

答案:对第五章1.乌头汤证的主要病因是下列何项()答案:寒湿2.中风,邪入于腑,临床可见下列何种证侯()答案:肢体沉重3.《金匮》指出中风病的典型主证是但臂不遂。

仲景巧用酒,治愈难治病酒在我国的酿造历史已有四千多年,古代用稻米做原料,以稻草煎熬,使之成为祛病强身的滋补剂,即“汤液”,又在“汤液”的基础上,酿造为酒。

《素问·汤液醪醴论》中云:“必以稻米炊之以薪……自古至人之作汤液醪醴者,以为备尔。

”醪是醇酒,醴为甜酒,可见酒早已应用于医药方面,并被誉为“百药之长”。

酒的品种繁多,因原料、酿造、加工、贮藏等条件的不同而各异,但可概括为两大类,即蒸馏酒(烧酒类)和非蒸馏酒(米酒、果酒类)。

烧酒是元代发明的,古代用酒是米酒,其味辛甘,色如琥珀,在《伤寒杂病论》中总称之为清酒。

在《伤寒论》和《金匮要略》中涉及用酒的方剂共有21方,其中《伤寒论》中六方——炙甘草汤、当归四逆加吴茱萸生姜汤、大承气汤、小承气汤、调味承气汤、抵当汤,《金匮要略》中十五方——即鳖甲煎丸、侯氏黑散、防己地黄汤、天雄散、薯蓣丸、肾气丸、大黄虫丸、瓜蒌薤白白酒汤、九痛丸、赤丸、胶艾汤、当归乌药散、白术散、土瓜根散、红兰花酒。

其中注明用量者七方,即鳖甲煎丸、防己地黄汤、瓜蒌薤白白酒汤、胶艾汤、红兰花酒、炙甘草汤、当归四逆加吴茱萸生姜汤。

仲景用酒的方法酒水合煎法:是用一定用量的酒和水混合后煎煮药物。

用这种方法煎药有炙甘草汤、胶艾汤、栝蒌薤白白酒汤、当归四逆加吴茱萸生姜汤。

其中栝蒌薤白白酒汤中的白酒,虽是方中药物组成部分之一,但形式上是酒水合煎法。

酒送服法:是用酒送服丸剂或散剂。

书中标明用该法的有十方:天雄散、薯蓣丸、肾气丸、九痛丸、赤丸、侯氏黑散、大黄虫丸、土瓜根散、当归乌药散、白术散,上述方剂均未说明酒的用量,临床上可根据患者对酒的耐受情况酌量使用。

酒浸药法:是将药物用酒浸泡,然后绞汁取用。

此法仅有防己地黄汤一方。

酒煎药法:即用酒煎煮药物,该种用法的有单方红兰花酒和复方鳖甲煎丸中的鳖甲一味药。

酒洗药法:是用酒来洗方中某一味药物。

三承气汤和抵当汤中的大黄是用此法。

仲景用酒的目的酒作为药用,是多方面的。

浅谈古代中医对酒精性肝损伤的认识作者:胡晓阳李紫薇邹尚亮张双良朴圣爱来源:《健康护理》2019年第02期1 病名沿革中医古代文献中,最早提出“酒”之相关疾病的著作为《黄帝内经》,在《素问·病能论》[1]中首次提出“酒风”病名,明确描述其症状为“病身热解墯,汗出如浴,恶风少气”,并且首载了治疗酒后疾病的方药,开中医酒病论治之先河。

《灵枢·论勇》[2]中也提出了“酒悖”,并对其病因病机进行了阐述,“酒者,水谷之精,熟谷之液也。

其气剽悍,其入于胃中,则胃胀,气上逆,满于胸中,肝浮胆横”,奠定了中医论酒病病因病机的理论基础。

后世医家在此基础上,对饮酒所致疾病进行了详尽论述。

张仲景在《金匮要略·黄疸病脉证并治》中提到,“心中懊而热,不能食,时欲吐,名曰酒疸”,首次提出了“酒疸”的病名及临床症状,其“不能食、时欲吐”与现代酒精性肝损伤的食欲不振、恶心欲呕、黄疸症状相吻合,为现有文献中最早出现的症状特征较为明确的酒精性肝损伤的中医病名记载。

隋·巢元方在《诸病源候论》中提出了“酒癖”一名,概括了酒癖的病因病机及其主症,即胁下积块,时时而痛,与现代临床的酒精性肝炎的肝区疼痛、伴有肝肿大症状较相似。

该书中还提出了“酒瘕”,指出该病为“人有嗜酒,……积久渐瘦。

其病遂当思酒,不得酒即吐,多睡,不得能食”,即酒瘕为病,其人日渐消瘦,不思饮食,与现代临床的酒精性肝炎的食欲不振、体重减轻亦相似。

明·张介宾所撰《景岳全书》中则首次提到了“酒鼓”一词;张璐在《张氏医通》中提出“酒胀”,并将其阐述为“嗜酒之人,病腹胀如斗,前后便具有血”,可知“酒鼓”、“酒胀”为同一种病证,即腹部满而臌胀,伴有血瘀、下血之证,与现代临床的酒精性肝硬化出现的腹水、腹痛、面色晦暗等症状相似。

在历代医家论酒病的文献中,仍有许多常见的酒病相关的病名,如“酒毒”、“酒醉”、“恶酒”、“酒痰”、“酒厥”等,本文以酒精性肝损伤的临床症状为主线对其进行梳理,可得到“酒疸”、“酒癖”、“酒臌”为较具代表性的病名。

浅谈古代中医对酒精性肝损伤的认识1 病名沿革中医古代文献中,最早提出“酒”之相关疾病的著作为《黄帝内经》,在《素问·病能论》[1]中首次提出“酒风”病名,明确描述其症状为“病身热解墯,汗出如浴,恶风少气”,并且首载了治疗酒后疾病的方药,开中医酒病论治之先河。

《灵枢·论勇》[2]中也提出了“酒悖”,并对其病因病机进行了阐述,“酒者,水谷之精,熟谷之液也。

其气剽悍,其入于胃中,则胃胀,气上逆,满于胸中,肝浮胆横”,奠定了中医论酒病病因病机的理论基础。

后世医家在此基础上,对饮酒所致疾病进行了详尽论述。

张仲景在《金匮要略·黄疸病脉证并治》中提到,“心中懊而热,不能食,时欲吐,名曰酒疸”,首次提出了“酒疸”的病名及临床症状,其“不能食、时欲吐”与现代酒精性肝损伤的食欲不振、恶心欲呕、黄疸症状相吻合,为现有文献中最早出现的症状特征较为明确的酒精性肝损伤的中医病名记载。

隋·巢元方在《诸病源候论》中提出了“酒癖”一名,概括了酒癖的病因病机及其主症,即胁下积块,时时而痛,与现代临床的酒精性肝炎的肝区疼痛、伴有肝肿大症状较相似。

该书中还提出了“酒瘕”,指出该病为“人有嗜酒,……积久渐瘦。

其病遂当思酒,不得酒即吐,多睡,不得能食”,即酒瘕为病,其人日渐消瘦,不思饮食,与现代临床的酒精性肝炎的食欲不振、体重减轻亦相似。

明·张介宾所撰《景岳全书》中则首次提到了“酒鼓”一词;张璐在《张氏医通》中提出“酒胀”,并将其阐述为“嗜酒之人,病腹胀如斗,前后便具有血”,可知“酒鼓”、“酒胀”为同一种病证,即腹部满而臌胀,伴有血瘀、下血之证,与现代临床的酒精性肝硬化出现的腹水、腹痛、面色晦暗等症状相似。

在历代医家论酒病的文献中,仍有许多常见的酒病相关的病名,如“酒毒”、“酒醉”、“恶酒”、“酒痰”、“酒厥”等,本文以酒精性肝损伤的临床症状为主线对其进行梳理,可得到“酒疸”、“酒癖”、“酒臌”为较具代表性的病名。

浅谈古代中医对酒精性肝损伤的认识古代中医对酒精性肝损伤的认识可以追溯到几千年前的中国古代医学典籍。

在《内经》、《素问》、《金匮要略》等经典著作中,就有对酒精性肝损伤的诊治方法和预防措施的记载。

古代中医对酒精性肝损伤的认识,虽然不及现代医学精细和系统,但其中蕴含的智慧和经验仍具有一定的参考价值和借鉴意义。

古代中医对酒精性肝损伤的认识包括了对病因的理解。

在古代医学中,酒精性肝损伤被归纳为“酒邪”的范畴,认为过量饮酒会伤肝。

古人提出“饮酒伤肝”的概念,指出过量饮酒会耗伤肝气,导致肝脏功能失调。

这与现代医学认为,酒精通过代谢产生的有害物质对肝脏造成损害的观点有一定的相似之处。

古代中医对酒精性肝损伤的认识涉及到对症状与疾病的诊断。

古人观察到,酒精性肝损伤的患者常常出现面黄肌瘦、食欲不振、恶心呕吐、乏力无力等症状,同时还会出现肝区疼痛、脾胃不和、口苦口干等症状。

这些症状与现代医学对酒精性肝损伤的临床表现大致相符,说明古代中医对酒精性肝损伤的诊断经验丰富且准确。

古代中医对酒精性肝损伤的认识还包括对治疗方法的探讨。

在古代医学中,治疗酒精性肝损伤的方法主要包括清肝疏肝、健脾和胃、理气和血、疏肝解郁等治疗原则。

具体的治疗方法包括采用中药治疗,如清肝泻火、健脾利湿、理气和血的药物等。

古代中医还提出了针灸疗法、饮食调理和起居调摄等治疗措施。

这些治疗方法在一定程度上可以缓解患者的症状,促进肝脏的修复和功能的恢复。

古代中医对酒精性肝损伤的认识也强调了预防的重要性。

古人认为,要预防酒精性肝损伤,首先应该避免过量饮酒,保持饮食的清淡和起居的规律。

还应该注意合理搭配饮食,多食以滋阴清热、健脾利湿的食物,如蔬菜水果、瘦肉海鲜等,并且限制油腻、刺激性食物的摄入。

要避免情绪的不良刺激,保持心情的舒畅愉快对于预防酒精性肝损伤也有一定的帮助。

古代中医对酒精性肝损伤的认识虽然没有现代医学精确和系统,但其中蕴含的智慧和经验仍值得我们借鉴和思考。

《金匮要略》中的酒现解作者:魏道祥关键词:《金匮要略》白酒米酒米醋据考古研究,五千年前龙山文化的早期,我国已开始酿酒。

商代的甲骨文已有“酒字”,商周遗址出土的青铜酒器品种数量之多,足以说明酿酒业已具规模。

公元前11世纪的西周王朝,酿酒已发展成为独立的手工业,且品种业已不少。

公元前12世纪前半期我国已采用曲、蘖来酿酒了。

历代文献医籍关于酒的名称、品种、性质、作用,尤其在医疗上的运用、治疗上的地位均有不少精辟论述,《金匮要略》可谓其中之一。

白酒辛温轻扬。

辛以开痹,温以通阳,轻扬善行上走,能行营卫;并助药势以达病所。

但临床应用差异甚大,有用高梁酒的;有用绍兴酒的;有用米醋的;有用米酒的,均云有效验,皆曰源于《金匮要略》的【瓜蒌薤白半夏汤】和【瓜蒌薤白白酒汤】。

随历史之沿革一源而多歧是有可能的,但原意指何物,值得探讨。

白酒非米醋《周礼·天官·浆人》:“掌共王之六饮:水、浆、醴、凉、医、酏”。

《辞海》释六饮之“浆”指“淡酒”。

可见浆在古时是饮料的泛称,可能还包括酒浆,故不可仅作酢浆解。

《千金》、《外台》所载“白蝝酒”显然是指酒,而所载“白蝝浆”虽不能肯定指酒浆,但也不可断言是指酢浆,故言“蝝”即是“酢”,似欠妥。

再者今所言酱醋的“醋”,古人作“酢”,这是无异议的。

从《金匮·水气病篇》【黄芪芍药桂枝苦酒汤】的方后曰、方后注,结合《本草纲目·醋条》“弘景曰:醋酒为用,无所不入,愈久愈良,亦谓之醯,以有苦味,俗称苦酒”可知,方中之“苦酒”是指“米醋”。

因古人认为:“醋有数条,惟米醋二、三年入药。

余止可啖,不可入药,”《辑义》:“魏氏云:古人称醋为苦酒,非另有所谓苦酒也。

美酒醯,即人家所制社醋,即镇江红醋是也……醋各处皆是,总以社醋入药”。

由此观之,醋之古称,虽有多名,但其呼甚严,未尝与“白酒”相混,更况仲景在一书中分别以“白酒”、“苦酒”列入方名。

一用作治“胸痹”,一用作治“黄汗”,显然是指二物。

第1篇1、试归纳并分析《金匮》首篇的治则。

答:(1)虚实必须异治.如肝实证则最易传之于所克之脏(脾),故其治当先治脾,以防肝病传之。

而肝虚则不传脾,其治除补之以本味(酸)外,尚须助用焦苦,因子(心)能令母(肝)实,益用甘味,因补土可荣木(2)表里当分缓急.表里同病时,一般当先表后里,但若以里症为急,则应先里后表(3)新久宜有先后。

如有痼疾即所谓久病,又患卒病即所谓新病,一般应先治卒病,因卒病见效快,而痼疾非旦夕可愈(4)攻邪当随其所得。

无论病邪自外入还是自内生,往往是两种甚或两种以上相合,故治疗必须分清轻重多少。

此外,尚须分辨邪正之盛衰强弱,以便药到则邪去正复。

2、简述首篇肝虚的治法及道理。

答:五味补五脏,“酸入肝”故肝虚证以味酸的药物补肝脏;焦苦入心,心为肝之子,子能令母实,同时,火旺可制金,以防金乘木,故以焦苦的药物做辅助治疗;甘入脾,培土能荣木,又可制水助火,使肺金被制,以防乘犯肝木,故更用甘味的药物调补脾脏.3、试述上工治未病的理论依据。

首篇原文“治未病”的含义是什么?答:“治未病”是指调治未受克我之脏传变而病的脏腑.因一脏有病可依相克关系传变他脏,当某脏还未受克己之脏传变时,即进行调治,目的在于预防脏病相传,如肝实病而脾虚者,当泻肝实脾,以防肝病传脾。

上工懂得,五脏之间存在生克制化关系,一脏有病,最易传其所克之脏,故在治病脏(克我之脏)时,首先必须想到要用适当的方法或药物治其所克之脏,如治疗奔豚的奔豚汤中即用半夏、生姜和胃降逆,以防肝邪(气、火)传(脾)胃,胃和逆降则等于补益(调理)了脾胃,体现了“当先实脾”之治未病之旨。

若但治其肝,多肝病未已而脾胃病又起。

临床上见有肝炎即清热解毒利湿,而不辨其寒热虚实,结果是肝炎益重,且脾胃病(乏力,纳呆等)又现。

4、“厥阳独行"的含义是什么?“厥阳独行”是指阴气衰竭于下(即原文所谓“无阴”),阳气独盛于上(即原文所谓“有阳”)的阴阳失去平衡的状态。

从《金匮要略》浅析仲景对酒的应用警示作者:杜大林马维骐来源:《健康必读·下旬刊》2018年第04期【摘要】本文较系统地分析了《金匮要略》中关于张仲景对酒的临床应用警示,论述了酒的品种,酒的食宜、食忌、食禁和药物使用禁忌,饮酒避忌,酒疸的定义、证侯、治法,黑疸的形成、症状,关于酒应用上的引申与发展,为酒的临床应用和日常生活提供了充分的依据。

【关键词】金匮要略;仲景;酒;应用警示【中图分类号】 R228【文献标识码】 B 【文章编号】 1672-3783(2018)04-03-197-01酒用得适当能治病,《金匮要略》中用酒的方剂较多,包括单纯用酒煎药、酒水混合煎药、酒送服丸剂及散剂,分别起到引经助行药势、温阳补虚、散寒止痛、行血通脉、祛风通络、理肺健脾、化湿行水等作用,临床多有论述,这里不作赘述。

自古以来人们把酒作为交流感情、抒发情怀、调节情绪的神奇饮品,在觥筹交错中享受生理和心理上兴奋和愉悦的刺激。

随着酿造业的兴旺发展,酒应用不当所致的疾病已成为当今世界上日益严重的公共社会卫生安全问题。

《本草纲目》指出:“面曲之酒,少饮则和血行气,壮神御寒。

若夫沉湎过度,醉以为常者,轻者臻疾败行,甚则丧躯殒命,其害可胜言哉”。

《饮膳正要》提出:“醉饮过度,丧生之源”、“醉勿酩酊大醉,即终身百病不除”。

但在临床和生活中,我们对仲景关于酒的临床应用宜忌警示被束之高阁,严峻的现实告诫我们必须加以重视并再次敲响临床安全应用警钟。

1 酒的品种仲景用酒的品种主要有两种,一是白酒,一是黄酒,都是以米谷酿成的米酒,《中国药学大辞典》中说:“酒类颇多,凡供药用者,须用米酒,其味甘辛,其色美丽,如琥珀者清酒也,即方书中所称之无灰酒也。

清酒之初熟者为白酒,其味甘辛,其性大温”,清酒为古代黄酒或米酒中质地纯净者,仲景所用的白酒是将初熟的米酒过滤而成,为乳白液体,芳香可口,性味辛甘热,含量多在10-20%,属于低度酒[1],与现代白酒截然不同,现代的白酒,均属于蒸馏酒,又称烧酒,火酒,属于高度酒[2],服后更易助湿生热,与仲景所用的作用缓和、刺激性小的低度白酒不同。

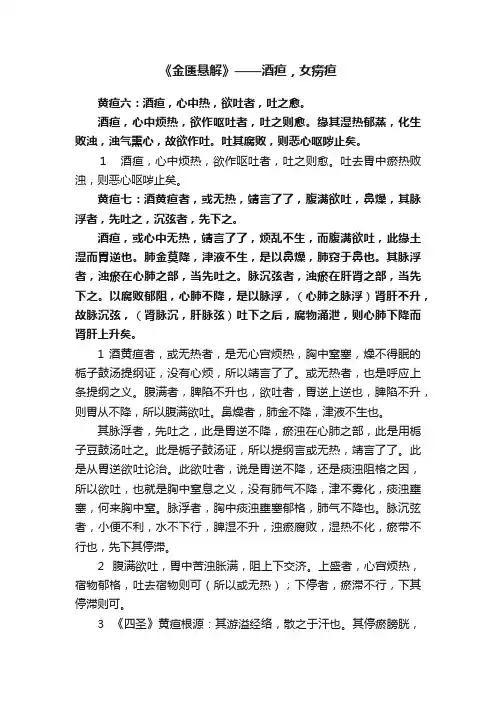

《金匮悬解》——酒疸,女痨疸黄疸六:酒疸,心中热,欲吐者,吐之愈。

酒疸,心中烦热,欲作呕吐者,吐之则愈。

缘其湿热郁蒸,化生败浊,浊气熏心,故欲作吐。

吐其腐败,则恶心呕哕止矣。

1酒疸,心中烦热,欲作呕吐者,吐之则愈。

吐去胃中瘀热败浊,则恶心呕哕止矣。

黄疸七:酒黄疸者,或无热,靖言了了,腹满欲吐,鼻燥,其脉浮者,先吐之,沉弦者,先下之。

酒疸,或心中无热,靖言了了,烦乱不生,而腹满欲吐,此缘土湿而胃逆也。

肺金莫降,津液不生,是以鼻燥,肺窍于鼻也。

其脉浮者,浊瘀在心肺之部,当先吐之。

脉沉弦者,浊瘀在肝肾之部,当先下之。

以腐败郁阻,心肺不降,是以脉浮,(心肺之脉浮)肾肝不升,故脉沉弦,(肾脉沉,肝脉弦)吐下之后,腐物涌泄,则心肺下降而肾肝上升矣。

1 酒黄疸者,或无热者,是无心宫烦热,胸中窒塞,燥不得眠的栀子鼓汤提纲证,没有心烦,所以靖言了了。

或无热者,也是呼应上条提纲之义。

腹满者,脾陷不升也,欲吐者,胃逆上逆也,脾陷不升,则胃从不降,所以腹满欲吐。

鼻燥者,肺金不降,津液不生也。

其脉浮者,先吐之,此是胃逆不降,瘀浊在心肺之部,此是用栀子豆鼓汤吐之。

此是栀子鼓汤证,所以提纲言或无热,靖言了了。

此是从胃逆欲吐论治。

此欲吐者,说是胃逆不降,还是痰浊阻格之因,所以欲吐,也就是胸中窒息之义,没有肺气不降,津不雾化,痰浊壅塞,何来胸中窒。

脉浮者,胸中痰浊壅塞郁格,肺气不降也。

脉沉弦者,小便不利,水不下行,脾湿不升,浊瘀腐败,湿热不化,瘀带不行也,先下其停滞。

2 腹满欲吐,胃中苦浊胀满,阻上下交济。

上盛者,心宫烦热,宿物郁格,吐去宿物则可(所以或无热);下停者,瘀滞不行,下其停滞则可。

3 《四圣》黄疸根源:其游溢经络,散之于汗也。

其停瘀膀胱,则泄之于水道。

近在胸膈,则涌吐其腐败(栀子大黄汤)。

其远在肠胃,则推荡其陈宿(茵陈蒿汤与甘草茵陈汤)。

酌其温凉寒热,四路涤清,则证有变状而邪无遁所,凡诸疸病,莫不应手消除。

黄疸八:酒疸下之,久久为黑疸,目青面黑,心中如蒜齑状,大便正黑,皮肤爪之不仁,其脉浮弱,虽黑微黄,故知之。

浅谈古代中医对酒精性肝损伤的认识【摘要】古代中医对酒精性肝损伤的重视体现在其文献中的记载,详细阐述了酒精对肝脏的危害。

中医认为酒精性肝损伤的病因病机主要是肝脏受损,气机郁结,阻碍血液循环。

治疗方法包括饮食调理和草药治疗,通过调理脾肾功能和补充不足的营养物质来促进肝脏修复。

针灸疗法被认为能够调理气血,舒经活络,提高肝功能。

古代中医对酒精性肝损伤的认识启示了现代医学在预防和治疗该疾病中的方法和策略。

传统中医治疗方法在酒精性肝损伤中具有重要的价值和作用,值得进一步研究和发扬。

【关键词】古代中医,酒精性肝损伤,病因病机,治疗方法,饮食调理,草药治疗,针灸疗法,疗效,现代医学启示,预防,价值1. 引言1.1 古代中医对酒精性肝损伤的重视古代中医对酒精性肝损伤的重视可以追溯到很早以前。

在古代医学经典中,就有关于酒精对肝脏的危害和损伤的记载。

中医医学强调“饮食为先”,认为酒精性肝损伤是因为酒精刺激引起肝气郁结,导致肝气不舒,肝失疏泄,肝阳上亢,最终导致肝脏损伤。

古代医籍中提到,长期过量饮酒会导致肝气郁结,导致肝火升腾,进而引发肝炎、脂肪肝等疾病。

古代中医提倡“戒酒保肝”,强调减少饮酒量,并通过药食调理、针灸疗法等方式来治疗酒精性肝损伤。

古代医家对酒精性肝损伤的认识,对现代医学也有一定的启示作用,提醒人们要警惕酒精对肝脏的损害,并探索更有效的预防和治疗方法。

通过了解古代中医对酒精性肝损伤的重视,可以更好地保护自己的肝脏健康。

1.2 酒精性肝损伤在古代中医文献中的记载在古代中医文献中,关于酒精性肝损伤的记载可以追溯到很早以前。

《内经》中就有着对饮酒引起的肝脏损伤的描述,认为过量饮酒会伤肝,造成气滞血瘀,引发各种疾病。

《伤寒论》中也有提到过饮食引起的肝损伤问题,警示人们不可贪图口福,否则会伤肝。

《金匮要略》中也有关于酒精性肝损伤的记载,强调了保护肝脏的重要性,并提出了一些治疗方法和草药方剂。

这些古代中医文献的记载,揭示了中医在早期就已经意识到饮酒对肝脏的危害,强调了肝脏在人体中的重要地位,对后世的医生和研究者提供了宝贵的经验和启示。

浅谈古代中医对酒精性肝损伤的认识酒精性肝损伤是一种常见的疾病,随着社会的发展和人们生活水平的提高,酒精消费量不断增加,导致酒精性肝损伤的发病率也在逐渐上升。

虽然酒精性肝损伤在古代中医文献中并没有具体的记录,但古代中医对于肝脏疾病的认识却是非常深入的,他们对酒精性肝损伤的认识也是有所涉及的。

本文将从古代中医的角度出发,浅谈古代中医对酒精性肝损伤的认识。

古代中医对于酒精性肝损伤的认识是基于对肝脏功能的理解。

古代中医将肝脏视为人体藏血、调节情绪、保证气血通畅的重要器官,同时认为肝主疏泄、藏血、主筋。

肝脏的功能调节和气血的通畅都与酒精性肝损伤有着密切的关系。

古代中医认为,酒精过量消耗会对肝脏造成损害,导致肝脏阴阳失衡、气血不畅,从而引发肝脏疾病。

古代中医强调饮酒应当适量,不宜过量,以免影响肝脏的正常功能。

古代中医对于酒精性肝损伤的认识是基于对酒精属性的辨析。

古代中医重视药食同源,注重食物对人体的影响。

在古代中医文献中,对于酒的性质和功效有着详细的描述,如《本草纲目》中对酒的性味归经有所记载。

古代中医认为,酒味甘温,有祛寒祛湿、活血通络、助消化等功效,但长期过量饮酒则会损伤脾胃、伤肝肾,导致气血不畅、瘀血内生,进而引发肝脏疾病。

古代中医强调饮酒应当因人而异,酒味甘温者宜少量饮用,酒味辛寒者则不宜过量饮用,以免损伤肝脏。

古代中医还从病因病机的角度对酒精性肝损伤进行了认识。

古代中医认为,酒精性肝损伤的发生与酒精的毒性、脏腑的感受力、体质的强弱都有着密切的关系。

在《伤寒杂病论》中,张仲景指出“酒伤血脉,起阳火”,强调酒精损伤脏腑,导致阳火旺盛,进而影响肝脏的正常功能。

古代中医认为,饮酒过量会伤肝肾、涉及脾胃,导致气血不畅,内蕴瘀血,久之则可形成疾病。

古代中医主张预防为主,强调饮食起居的调摄,注重环境的调整,以免给肝脏造成不可逆的伤害。

古代中医在对待酒精性肝损伤的认识中重视整体调理。

古代中医重视整体调理,注重平衡阴阳、调节气血、保护脏腑功能。

《伤寒》、《金匮》中的白酒、清酒、苦酒,现在是什么酒?临床应用括蒌薤白白酒汤、炙甘草汤、黄芪芍药桂技苦酒汤,其中所用的酒,当用什么酒,如何用?众说不一,如黄元御及焦树德用白酒,均为当今之蒸淄法的烧酒,后者还是用兑服,究竟如何用,我又请教了郑金生教授。

郑教授回答如下:吾兄问及如何区分仲景用药里的白酒、清酒、苦酒,这确属关系临床用药的大问题。

这三个带酒字的药里,只有“苦酒”古今没有异议。

梁·陶弘景《本草经集注》“酢酒”条,云“世呼为苦酒”。

所以后世对“苦酒”只有米醋一种说法。

但白酒、清酒则不然。

仲景医书中《金匮》涉及白酒者有兩方,另卷末第二十五篇提到“飮白酒,食生韮,令人病増”。

此外用清酒者亦兩方。

《傷寒論》有四方用到清酒,未見提到白酒。

当今网络发达,我先查查网上有没有先得我心者。

網上對白酒的解釋,多数缺乏歷史觀念。

例如有人回答:“张仲景的括蒌薤白白酒汤方中的白酒,就是我们平时喝的白酒,高粱酒、米酒等均可,但要有较高的酒精度。

”還有人解釋說:“清酒是一种没有蒸馏个酒,以日本清酒较为出名,度数较低。

白酒是通过蒸馏、勾兑、调香等工艺后的一种较高酒精含量的酒。

”——這些回答都类似關公戰秦瓊,无可取。

酒和醋(苦酒)不一樣。

古今的醋雖然也有很多品種,但其種類成分比較單一,无所谓浓度高低。

酒则不同。

当今的白酒,指的是蒸馏酒,酒精浓度高。

这种酒在我国产生的历史,虽说至今仍有争论,但其历史再早也早不过过宋代。

故仲景用白酒,绝对不可能是当今高浓度的蒸馏酒。

至于清酒,现代人立即想到日本清酒。

仲景时代,日本尚处在蛮荒之时。

因此,仲景所用清酒与现在较有名的日本清酒也沾不上边。

仲景乃东汉末人,其时的酒种类还比较单调。

白酒、清酒是汉代及其以前很早就使用的名词。

医书里《灵枢经》记载,用“白酒和桂以塗”的方法,治疗“頰卒口僻急者”。

在马王堆出土的中,虽然多用酒,但还没有出现“白酒”一词,但却有“清”,据考就是清酒简称。

因此,白酒、清酒,已在汉代或此前用于医药。

急性酒精中毒的中医认识黄昊1 张荣珍2(通讯作者)安徽中医药大学研究生部芜湖市中医医院安徽芜湖241000 摘要本文从急性酒精中毒的中医病名、病因病机和辨证论治三个方面对急性酒精中毒进行了较为系统的总结综述。

为临床中医治疗急性酒精中毒提供参考,并提出了制定急性酒精中毒中医诊疗指南的迫切性。

关键词急性酒精中毒病名病因病机辨证论治急性酒精中毒(acute alcohol poisoning)是指一次饮入过量乙醇(酒精)或酒类饮料引起的中枢神经系统由兴奋转为抑制的状态,并伴有消化系统、心血管系统等多系统损伤的过程,严重者可发生呼吸及循环衰竭而导致死亡,轻者无需特殊处理,重者以清除毒物、纳洛酮配合对症支持疗法为主,有研究表明,患者通过西医上述方法治疗后,醒酒较快,但患者仍存在消化系统和神经系统的不适症状,而中药则能很快改善这些不适症状[1],中西医结合治疗效果更佳[2]。

近年来,随着中医现代化发展步伐的加快,通过临床观察及实验研究逐渐认识到中医药在防治急性酒精中毒方面具有一定的特色和优势。

本文就中医对急性酒精中毒的中医病名、病因病机和辨证论治的认识综述如下。

1.急性酒精中毒中医病名的沿革急性酒精中毒在中医上没有与之相对应的病名,但祖国医学古籍中就饮酒过度致病的记载可追溯至《黄帝内经·灵枢》:“当是之时,固比于勇士,气衰则悔。

与勇士同类,不知避之,名曰酒悖也。

”首次提出“酒悖”之名,描述了酒精对神经系统的兴奋作用,而导致这种兴奋作用的原因,陈凤春[3]认为是酒精引起人体气和气机改变导致的。

《黄帝内经》之后,汉代张仲景提出“酒疸”病名,指的是饮酒过度,湿热淤积体内,熏蒸胆汁泛溢肌肤而致黄疸[4],同时期由谯县华佗元化撰的《华佗神医秘传》提出“酒毒”的病名,发展到晋代,王叔和在《脉经》中第一次将饮酒过度所致的疾病统称为“酒病”,并记载“酒病”之脉为“短疾而滑”。

隋唐时期是中国历史上最强盛的时期,经济、政治及文化等诸多方面达到前所未有的发展,在此期间,涌现出很多著名医家和著作,如隋·巢元方在《诸病源候论》一书首次提出“酒癖”的病名,并指出“夫酒癖者,因大饮酒后,渴而引饮无度,酒与饮俱不散,停滞在于胁肋下,结聚成癖,时时而痛,因即呼为酒癖。

有关酒精的文言文原文:昔者,玄石1好酒,为酒困2。

五脏熏灼3,肌骨蒸煮如裂,百药不能救。

三日而后释4,谓其人曰5:“吾今而后知酒可以丧人也,吾不敢复饮矣!”居6不能阅7月,同饮8至,曰9:“试尝之。

”始而三爵止10,明日11而五之,又明日十之,又明日而12大爵,忘其故13,死矣!(明)刘基《郁离子》卷七注释:1.玄石:刘玄石,《搜神记》中人物,传说他曾喝过“千日酒”后千日不醒。

2.为酒困:困,陷在艰难痛苦或无法摆脱的环境中。

为酒困,指因酗酒而陷于痛苦中。

3.熏灼:烧灼、火烫,喻酒之伤害力。

4.释:消除、解除。

5.谓其人曰:对别人说。

6.居:停止、止息。

7.阅:经历。

8.同饮:往日酒友。

9.曰:(酒友劝他)说。

10.始而三爵止:爵(jué),古代酒器。

被劝复饮后第一天喝了三杯就不喝了。

11.明日:第二天。

12.大爵:用大杯,指没有节制地喝。

13.忘其故:忘了他上次(的`教训)。

译文:从前,玄石酗酒,有一次喝醉了,五脏如同被烧灼火烫,肌肤骨头如同被蒸煮得要断裂,没有什么药可以解救,三天后才得以脱离生命危险。

他对别人说:“我这下才知道酒可以让人喝死,我不敢再饮酒了!”过了不到一个月,他的酒友来到,劝他说:“试着少喝点酒。

”于是,他喝了三杯。

第二天他喝了五杯,再后一天喝了十杯,再后一天干脆改用大杯了。

因为忘记了之前差点醉死的教训,最后还是因为酗酒而丢了性命。

简评:《郁离子》说,在齐国做官的黔中,因贪贿丢官后对豢龙先生表示已吸取教训,请豢龙先生为他荐举。

豢龙先生在拒绝时举了玄石酗酒例,本义是说人之“好贿”如“猫不能无食鱼,鸡不能无食虫,犬不能无食臭”一样,是“性之所耽,不能绝也。

”在没有证据说明黔中已确实改过前,不再举荐是对的,但豢龙先生的依据无疑偏颇了。

人是有思想、有意志的高等动物,完全可以成功地约束自己、改变自己。

由古到今,像黔中这样无自制力的人确实大有人在,但能够成功戒酒、戒烟、戒毒、戒赌、戒贪的成功者也比比皆是。

谁能用中医理论说说为什么酒能壮胆?酒能壮胆的原理过多饮酒,也会损伤精气而导致人体生病。

在《素问·厥论》篇中,就明确论述了饮酒过度而导致热厥病的道理:“酒入于胃,则络脉满而经脉虚,脾主为胃行其津液者也,阴气虚则阳气入,阳气入则胃不和,胃不和则精气竭,精气竭则不营其四肢也。

此人必数醉若饱以入房,气聚于脾中不得散,酒气与谷气相薄,热盛于中,故热遍于身,内热而溺赤也。

夫酒气盛而慓悍,肾气有衰,阳气独胜,故手足为之热也。

”当人饮酒时,酒首先进入胃中,使全身各处浅表的络脉气血充盛,而大的经脉因气血减少反而空虚。

脾的功能是主管运化输送水谷精气,如果体内精气不足,反而饮酒过度,热阳之性的酒气入胃就会损伤胃的功能,使精气无从化生而不能及时营养四肢肌肉。

这样的人,如果再经常是醉酒或饱食后恣行房事,就会致使酒食之气郁积于脾胃而不得宣散,阳热酒气与水谷精气相交结,聚积化热充盛于体内,所以会表现为全身发热。

内热过盛,会消耗阴津,所以会出现小便短少而色黄赤。

酒性气盛浓烈迅猛,也会导致肾精有所损伤,使阳热之气独胜于体内,出现以手足发热为主要症状的热厥病。

可见,酒为气盛浓烈的阳热之品,饮用过量则会损伤脾胃,导致化生水谷精微的功能低下,不能充养四肢肌肉,就会使人阴津不足、气血虚弱、身体消瘦。

酒能乱性,酒醉饭饱之后,往往会使人恣情纵欲、强行房事,造成肾精损伤。

中医认为肾为先天之本,脾为后天之本,人在醉酒之后,纵欲房劳,就会导致先后天之本俱损,从而严重伤害身体,引发疾病,甚至缩短寿命。

《内经》把人因饮酒过多而出现胆大妄为的反常状态,叫做“酒悖”。

认为这是由于酒性浓烈迅猛,致使气机上逆,充满于胸中,产生一时性的肝胆气盛。

在这种情况下,怯懦之人就会变的像勇士一样勇气十足,言谈行止无所畏惧,但是酒气过后,又会恢复原来的怯懦性格,后悔自己当时的冲动。

这就是人们常说的“酒能壮胆”的原理。

说明过量饮酒不但对身体内脏有所损害,而且还会对人的性情产生影响。

俗话《金匮》医圣仲景认为饮酒的危害之酒疸(1)

在医圣仲景的医学名著《金匮要略》是一本治疗杂病的专著,里面记载了黄疸、中风、虚劳、消渴、吐血衄血等40多种疾病。

在论述这些疾病发病原因的时候,其中不少与饮酒有关系。

仲景小徒弟举例如下:

黄疸:

黄疸记载于《黄疸病脉证并治第十五》篇。

仲景根据病因将黄疸进行分类,其中与饮酒有关的就直接叫做“酒疸”。

关于酒疸的条文有:

第2条部分内容:心中懊憹而热,不能食,时欲吐,名曰酒疸。

俗话条文:这一句是第2条的最后部分,是对酒疸的做的一个概念:心中懊恼烦热,不能正常饮食,总是有想吐的感觉。

为何会有这些表现呢?酒本身就是湿热之性,一个嗜酒的人(仲景称之酒客)长期大量饮酒,酒的热性烧灼胃脘,又向上熏蒸到心,所以心中会烦躁、郁闷,出现那种卧起不安、莫可名状的感觉。

有些人酒后就安静的睡觉,但很多是喝了酒耍酒疯,就是仲景描述的这种懊憹之感。

张飞、李逵喝了酒大概率会耍酒疯来发泄这“懊憹”,李白、杜甫作为诗仙诗圣那都是文化人儿,那就是作诗一首了!就连一代枭雄曹操喝了酒也是横槊赋诗,没有随便杀人。

当然了,曹操也说了,何以解忧?唯有杜康!导致后世很多人郁闷了就很久,还相当有理由。

但是殊不知举杯浇愁愁更愁啊!《水浒传》八十万禁军教头,豹子头林冲,何等威武!何等潇洒!却老婆被骚扰,自己被朋友出卖,差点被一把火给烧了!好不容易抓住了仇人,却又因为诏安大业有仇难报。

应该何等郁闷!于是终日喝酒,怎能不患这酒疸之疾呢!

湿热蕴积在脾胃,升清降浊的功能就不正常了,所以就不能好好

的吃饭了。

但人是铁,饭是钢,一顿不吃饿得慌!所以还是得吃!但是勉强吃了呢,又加重了胃的热邪,胃的浊气往上反,所以总是有想吐的感觉,甚至食后就吐。

严重了形成胃反,朝食暮吐,暮食朝吐。

天长日久的,湿热进入了血分,血流不通畅了,湿热在血分郁积熏蒸,脾之本色(黄色)就会在人的体表显露出来,酒黄疸就形成了!想起来《雪山飞狐》金面佛苗人凤,老婆被抢,朋友出卖,面色如金,不知道是否酒黄疸呢?

【未完待续】。