第三章4 多自由度体系的最大地震反应的底部剪力法

- 格式:ppt

- 大小:862.00 KB

- 文档页数:83

简述确定结构地震作用的底部剪力法的基本原理适用范围和步骤1. 引言1.1 概述底部剪力法是一种常用的结构抗震设计方法,通过对结构底部的剪力进行控制和分配,以提高结构的整体抗震性能。

它基于结构地震作用的特点和结构体系的响应机制,能够较为准确地评估结构在地震作用下的抗震性能,并为工程实践中的建筑设计提供依据。

1.2 文章结构本文将详细介绍底部剪力法的基本原理、适用范围和步骤。

首先,我们将阐述底部剪力概念以及影响结构地震作用的因素;其次,我们将介绍底部剪力法的基本原理及其推导过程;接着,我们将讨论底部剪力法适用范围,并讨论建筑类型、结构形式和地震烈度等因素对其限制;最后,我们将给出底部剪力法的具体步骤,包括确定设计地震加速度谱和周期参数、计算结构质量和弹性刚度分布情况以及确定结构基底剪力分配系数并进行抗震验算。

最后,我们将对底部剪力法的基本原理和适用范围进行总结,并展望其在工程实践中的应用前景。

1.3 目的本文旨在清晰地介绍底部剪力法的基本原理、适用范围和步骤,以帮助读者更好地理解和运用该方法进行结构抗震设计。

通过阐述其基本原理和推导过程,读者可以深入了解底部剪力法的内涵;而讨论其适用范围和局限性则有助于读者准确地选择适合的场景应用该方法;最后,给出的具体步骤可以指导读者在实际工程项目中应用底部剪力法进行抗震设计。

通过本文的阐述,我们希望提高读者对底部剪力法及其应用的认识水平,并促进该方法在工程实践中的广泛应用。

2. 底部剪力法的基本原理2.1 底部剪力的概念底部剪力是指地震作用下,建筑结构底部承受的水平力。

在结构设计中,底部剪力是一个重要的参数,它能够直接体现结构在地震作用下的抗震性能。

2.2 结构地震作用的影响因素对于一个建筑结构来说,其受到地震作用的程度取决于多个因素。

其中包括建筑物所处的地区地震烈度、土壤条件、结构和材料等因素。

这些因素会直接影响到结构所承受的地震力大小及其分布情况。

2.3 底部剪力法的基本原理及其推导过程底部剪力法是一种常用的简化方法,用于确定结构在地震作用下底部所承受的最大水平力。

普通多高层结构地震作用的计算方法

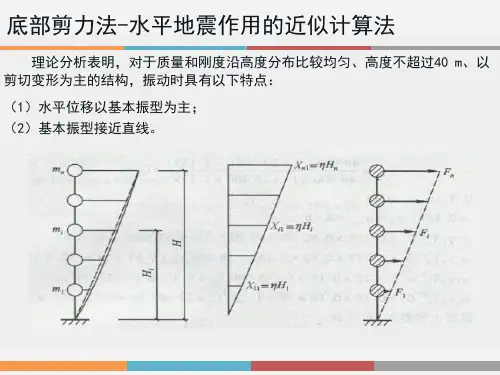

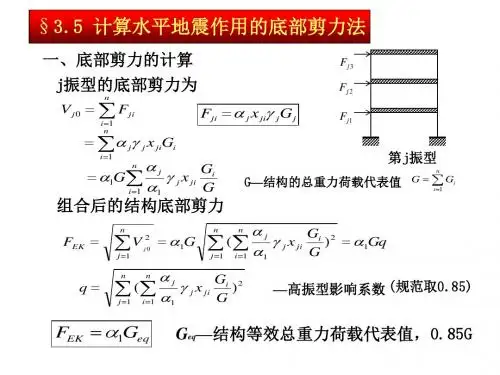

一、底部剪力法。

这可是个挺常用的法子呢。

就想象这个建筑底部受到一个总的剪力,这个剪力就和地震作用有关啦。

它主要适用于高度不超过40m、以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构。

计算的时候啊,先算出结构总的重力荷载代表值,然后根据一些经验系数之类的,就能得到底部剪力啦。

就像是给这个建筑底部来个“力量评估”,这个力量就是地震可能给它的冲击力。

这方法简单又直接,就像我们平时做事情找个最直接的办法一样。

二、振型分解反应谱法。

这个听起来有点复杂,其实也不难理解啦。

把建筑结构看成是好多振型的组合。

就好比一个人有好多不同的动作模式,建筑也有它不同的振动模式。

每个振型都有自己的频率、周期和振型参与系数。

通过计算每个振型下的地震作用,然后再把这些作用按照一定的规则组合起来,就得到了总的地震作用。

这就像是把建筑每个可能的振动“小情绪”都考虑进去,然后综合起来看它在地震时的反应。

这个方法能比较准确地反映结构在地震中的表现,不过计算起来相对底部剪力法要复杂那么一丢丢。

三、时程分析法。

这个方法就更酷啦。

它是直接输入地震波,然后看建筑结构在这个地震波的“刺激”下,随时间变化的反应。

就像是给建筑放一段地震的“小视频”,然后观察它的反应。

不过这个地震波的选择很重要哦,要根据建筑所在的场地类型、地震设防烈度等因素来选择合适的地震波。

这个方法可以详细地分析结构在地震过程中的各种情况,像结构的位移、内力等随时间的变化。

但是呢,它计算量超级大,就像做一个超级复杂的大工程一样。

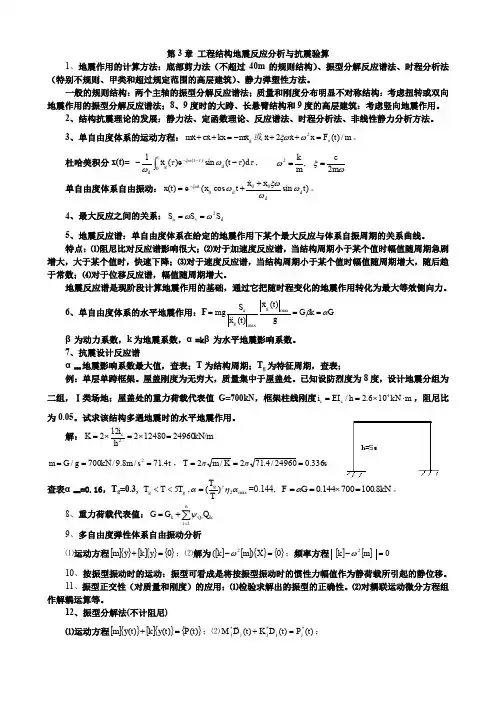

第3章 工程结构地震反应分析与抗震验算1、地震作用的计算方法:底部剪力法(不超过40m 的规则结构)、振型分解反应谱法、时程分析法(特别不规则、甲类和超过规定范围的高层建筑)、静力弹塑性方法。

一般的规则结构:两个主轴的振型分解反应谱法;质量和刚度分布明显不对称结构:考虑扭转或双向地震作用的振型分解反应谱法;8、9度时的大跨、长悬臂结构和9度的高层建筑:考虑竖向地震作用。

2、结构抗震理论的发展:静力法、定函数理论、反应谱法、时程分析法、非线性静力分析方法。

3、单自由度体系的运动方程:g xm kx x c x m -=++或m t F x x x e /)(22=++ωξω 。

杜哈美积分x(t)= ⎰----tt t e xd )(g dd )(sin )(1ττωτωτξω , ωξωm cm k 2,2== 单自由度体系自由振动:)sin cos ()(d d000t x xt x e t x d t ωωξωωξω++=- 。

4、最大反应之间的关系:d v a S S S 2ωω==5、地震反应谱:单自由度体系在给定的地震作用下某个最大反应与体系自振周期的关系曲线。

特点:⑴阻尼比对反应谱影响很大;⑵对于加速度反应谱,当结构周期小于某个值时幅值随周期急剧增大,大于某个值时,快速下降;⑶对于速度反应谱,当结构周期小于某个值时幅值随周期增大,随后趋于常数;⑷对于位移反应谱,幅值随周期增大。

地震反应谱是现阶段计算地震作用的基础,通过它把随时程变化的地震作用转化为最大等效侧向力。

6、单自由度体系的水平地震作用:F G k G gt x t xS mgg g a αβ===maxmax)()(β为动力系数,k 为地震系数,α=k β为水平地震影响系数。

7、抗震设计反应谱αmax 地震影响系数最大值,查表;T 为结构周期;T g 为特征周期,查表;例:单层单跨框架。

屋盖刚度为无穷大,质量集中于屋盖处。

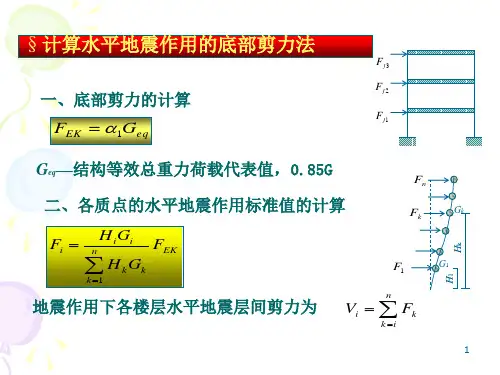

底部剪力法计算水平地震作用

底部剪力法计算水平地震作用:底部剪力法是一种常用的结构抗震设计方法,可用于计算结构的水平地震作用。

根据建筑抗震设计规范GB 50011-2010 (2016年版) / 5 地震作用和结构抗震验算/ 5.2 水平地震作用计算[2],使用底部剪力法时,各楼层可以仅取一个自由度,而结构的水平地震作用标准值应按下列公式进行计算:

Fh = Ah ×Cc ×W

其中,Fh 为结构的水平地震作用标准值,Ah 为地震烈度与场地类别的相应系数,Cc 为结构的概率密度函数,W 为结构的重量。

在此公式中,Ah 和Cc 可以通过地震烈度和场地类别查表得到,而结构的重量则需要通过结构荷载计算等方式进行估算。

值得注意的是,底部剪力法适用于多层框架结构才能够得出准确的结果,其他类型的结构计算方法有所不同。

以上内容参考了“建筑抗震设计规范GB 50011-2010 (2016年版) / 5 地震作用和结构抗震验算/ 5.2 水平地震作用计算”。

《建筑结构抗震设计》第三章课后习题答案一、问答题1.结构抗震设计计算有几种方法?各种方法在什么情况下采用?答:结构抗震设计计算方法有:底部剪力法、振型分解反应谱法、时程分析法。

⑴高度不超过40m ,以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法;⑵除⑴外的建筑结构,宜采用振型分解反应谱法;⑶特别不规则的建筑、甲类建筑和表3-10所列高度范围的高层建筑,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,可取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值。

2.什么是地震作用?什么是地震反应?答:地震作用:结构所受最大的地震惯性力。

地震反应:由地震动引起的结构内力、变形、位移及结构运动速度与加速度等统称为结构地震反应。

3.什么是地震反应谱?什么是设计反应谱?它们有何关系?答:地震反应谱:为便于求地震作用,将单自由度体系的地震最大绝对加速度反应与其自振周期T 的关系。

设计反应谱:地震反应谱是根据已发生的地震地面运动记录计算得到的,而工程结构抗震设计需考虑的是将来发生的地震对结构造成的影响。

工程结构抗震设计不能采用某一确定地震记录的反应谱,考虑到地震的随机性、复杂性,确定一条供设计之用的反应谱,称之为设计反应谱。

设计抗震反应谱和实际地震反应谱是不同的,实际地震反应谱能够具体反映1次地震动过程的频谱特性,而抗震设计反应谱是从工程设计的角度,在总体上把握具有某一类特征的地震动特性。

地震反应谱为设计反应谱提供设计依据。

4.计算地震作用时结构的质量或重力荷载应怎样取?答:质量:连续化描述(分布质量)、集中化描述(集中质量)。

进行结构抗震设计时,所考虑的重力荷载,称为重力荷载代表值。

结构的重力荷载分恒载(自重)和活载(可变荷载)两种。

活载的变异性较大,我国荷载规范规定的活载标准值是按50年最大活载的平均值加0.51.5倍的均方差确定的,地震发生时,活载不一定达到标准值的水平,一般小于标准值,因此计算重力荷载代表值时可对活载折减。