中医内科胁痛的辨证论 治

- 格式:doc

- 大小:2.24 KB

- 文档页数:1

中医内科学—肝胆系病症:肋痛【定义】胁痛是指以一侧或两侧胁肋部疼痛为主要表现的病证,属临床较常见自觉症状。

急慢性肝炎、胆囊炎、胆系结石、胆道蛔虫、肋间神经痛等多种现代医学疾病以胁痛为主要表现者,均可参考本节辨证论治。

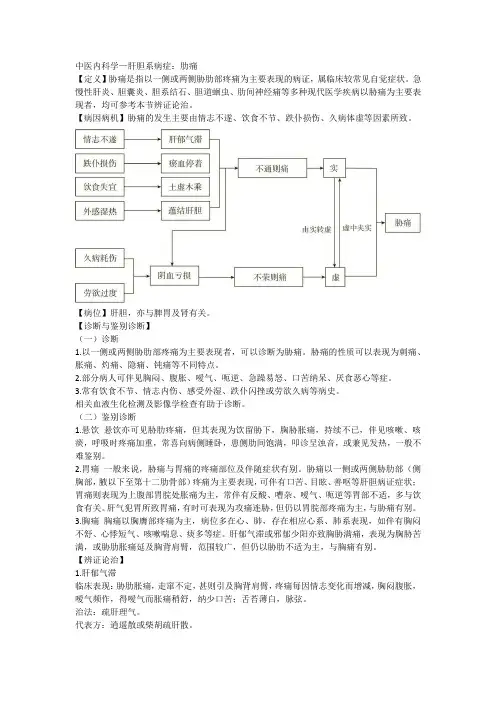

【病因病机】胁痛的发生主要由情志不遂、饮食不节、跌仆损伤、久病体虚等因素所致。

【病位】肝胆,亦与脾胃及肾有关。

【诊断与鉴别诊断】(一)诊断1.以一侧或两侧胁肋部疼痛为主要表现者,可以诊断为胁痛。

胁痛的性质可以表现为刺痛、胀痛、灼痛、隐痛、钝痛等不同特点。

2.部分病人可伴见胸闷、腹胀、嗳气、呃逆、急躁易怒、口苦纳呆、厌食恶心等症。

3.常有饮食不节、情志内伤、感受外湿、跌仆闪挫或劳欲久病等病史。

相关血液生化检测及影像学检查有助于诊断。

(二)鉴别诊断1.悬饮悬饮亦可见胁肋疼痛,但其表现为饮留胁下,胸胁胀痛,持续不已,伴见咳嗽、咳痰,呼吸时疼痛加重,常喜向病侧睡卧,患侧肋间饱满,叩诊呈浊音,或兼见发热,一般不难鉴别。

2.胃痛一般来说,胁痛与胃痛的疼痛部位及伴随症状有别。

胁痛以一侧或两侧胁肋部(侧胸部,腋以下至第十二肋骨部)疼痛为主要表现,可伴有口苦、目眩、善呕等肝胆病证症状;胃痛则表现为上腹部胃脘处胀痛为主,常伴有反酸、嘈杂、嗳气、呃逆等胃部不适,多与饮食有关。

肝气犯胃所致胃痛,有时可表现为攻痛连胁,但仍以胃脘部疼痛为主,与胁痛有别。

3.胸痛胸痛以胸膺部疼痛为主,病位多在心、肺,存在相应心系、肺系表现,如伴有胸闷不舒、心悸短气、咳嗽喘息、痰多等症。

肝郁气滞或邪郁少阳亦致胸胁满痛,表现为胸胁苦满,或胁肋胀痛延及胸背肩臂,范围较广,但仍以胁肋不适为主,与胸痛有别。

【辨证论治】1.肝郁气滞临床表现:胁肋胀痛,走窜不定,甚则引及胸背肩臂,疼痛每因情志变化而增减,胸闷腹胀,嗳气频作,得嗳气而胀痛稍舒,纳少口苦;舌苔薄白,脉弦。

治法:疏肝理气。

代表方:逍遥散或柴胡疏肝散。

2.邪郁少阳临床表现:胸胁苦满疼痛,兼寒热往来,口苦咽干,头痛目眩,心烦喜呕;舌苔薄白或微黄,脉弦。

胁痛肝胆疾病胁痛胁痛是以一侧或两侧胁肋部疼痛为主要表现的病证。

是临床上比较多见的一种自觉症状。

胁,指侧胸部,为腋以下至第十二肋骨部的统称。

如《医宗金鉴·卷八十九》所言:“其两侧自腋而下,至肋骨之尽处,统名曰胁”。

要点一概述有关胁痛的记载,最早见于《内经》,《内经》明确指出了本病的发生主要与肝胆病变相关。

如《素问·脏气法时论》中说:“肝病者,两胁下痛引少腹,令人善怒。

”在《素问·刺热》篇中有“肝热病者,小便先黄……胁满痛,手足躁,不得安卧”的记载,《灵枢·五邪》篇言:“邪在肝,则两胁中痛……恶血在内。

”此外,《灵枢·经脉》篇云:“胆,足少阳之脉,是动则病口苦,善太息,心胁痛,不能转侧。

”说明胆腑病变亦可导致胁痛。

后世医家在《内经》的基础上,对胁痛的病因病机及临床特征又有了进一步的认识。

如《诸病源候论·胸胁痛候》言:“胸胁痛者,由胆与肝及肾之支脉虚,为寒所乘故也……此三经之支脉并循行胸胁,邪气乘于胸胁,故伤其经脉。

邪气之与正气交击,故令胸胁相引而急痛也。

”指出胁痛的发病脏腑主要与肝、胆、肾相关。

严用和《济生方·胁痛评治》篇中认为胁痛的病因主要是由于情志不遂所致,“夫胁痛之病……多因疲极嗔怒,悲哀烦恼,谋虑惊忧,致伤肝脏。

肝脏既伤,积气攻注,攻于左,则左胁痛;攻于右,则右胁痛;移逆两胁,则两胁俱痛。

”《景岳全书》中进一步指出,胁痛的病因主要与情志、饮食、房劳等关系最为紧切,并将胁痛分为外感与内伤的两大类。

如《景岳全书·胁痛》曰:“胁痛有内伤外感之辨,凡寒邪在少阳经……然必有寒热表证者方是外感,如无表证,悉属内伤。

但内伤胁痛者十居八九,外感胁痛则间有之耳。

”《证治汇补·胁痛》篇对胁痛的治疗原则进行了较为全面系统地描述,曰:“治宜伐肝泻火为要,不可骤用补气之剂,虽因于气虚者,亦宜补泻兼施……故凡木郁不舒,而气无所泄,火无所越,胀甚惧按者,又当疏散升发以达之,不可过用降气,致木愈郁而痛愈甚也。

《中医内科学》考试复习重点(四)肝胆病证胁痛1.胁痛的治则是什么?实证宜理气活血,虚证宜滋阴柔肝。

2.胁痛主要与哪些脏腑有关?肝胆脾胃肾3.胁痛与胆胀临床表现的主有区别在于哪一点?部位不同,前者疼痛在两胁肋,后者疼痛在右上腹。

1.患者男性,50岁。

自觉胁肋掣痛,心急烦口躁,头痛目赤,口干口苦,恶心呕吐,胸闷不安,溺黄,大便秘结,舌红苔黄腻,脉弦数。

诊断:胁痛,辨证:肝胆湿热,治法清热化湿,理气通络,方剂龙胆泻肝汤2.患者钟某,女,46岁。

反复胁痛五年,每因烦躁时症状加重,伴郁闷气短,纳呆,腹泻,舌淡红,苔薄白,脉沉弦。

经一个多月的恰当治疗后,病情好转,胁痛减轻,无腹泻,但仍时觉胁部悠悠疼痛,心中烦热,口干咽燥,舌红苔少,脉细数而弦。

诊断:胁痛,证候:肝阴不足,治法:滋阴柔肝,养血通络,方剂:一贯煎。

黄疸1.黄疸的发生与哪些脏腑功能失调关系最密切?脾胃肝胆2.急黄热毒炽盛,邪入心营时的治法是什么?清热解毒,凉营开窍3.黄疸的基本病机是什么?湿浊阻滞,胆液不循常道而外溢。

1.患者张某,男,40岁。

1994年7月12日就诊。

患者一个月前因公至南方出差,常暴饮暴食,劳累奔波,自觉神疲乏力。

20天后自觉恶寒发热,头身重痛,脘腹满闷,小便黄,目白睛黄不明显,纳呆,当地医院诊断“感冒”,经治疗后外感症状消失,但身体仍觉异常疲乏,且双目白睛微黄,患者因工作忙,四天后始就诊。

现症见身目发黄如橘,发热不扬,身重体倦,口苦,恶心呕吐,纳呆,溺黄少,大便不爽,舌苔厚腻,脉弦滑。

诊断:黄疸,证型:湿重于热,治法:除湿化浊,泄热除黄,方剂:茵陈四苓汤。

2.患者男性,23岁,因身目俱黄两天入院。

现症见身目俱黄,发热口渴,恶心欲吐,溺黄便秘,舌红苔黄腻,脉弦数。

诊断:黄疸;证型:阳黄热重于湿,治法:清热利湿通腑,方剂:茵陈蒿汤加减。

积聚1、积证与聚证各有何特点?答:积证是有形,固定不移,痛有定处,病属血分,为脏病,聚证是无形,聚散无常,病无定处,病属气分,为腑病。

一、概述胁痛是指以一侧或两侧胁肋部疼痛为主要症状的疾病。

中医认为,胁痛的发生与肝、胆、脾、肾等脏腑功能失调有关,治疗以疏肝理气、活血化瘀、健脾补肾为主。

本文将从中医内科治疗的角度,探讨胁痛的治疗方案。

二、病因病机1. 肝气郁结:情志不畅,肝失疏泄,气机郁滞,胁痛作痛。

2. 肝胆湿热:饮食不节,湿邪内生,湿热蕴结,胆汁外溢,胁痛作痛。

3. 脾肾阳虚:脾肾阳虚,气血运行不畅,瘀血阻络,胁痛作痛。

4. 肝阴不足:肝阴不足,肝络失养,胁痛作痛。

三、中医内科治疗方案1. 基本治法:疏肝理气,活血化瘀,健脾补肾。

2. 分证论治:(1)肝气郁结证治法:疏肝解郁,活血止痛。

方药:柴胡疏肝散加减。

组成:柴胡、白芍、香附、川芎、枳壳、甘草。

加减:若胁痛较甚,加郁金、延胡索;若兼有胸闷、善太息,加桔梗、枳实;若兼有情绪抑郁,加郁金、佛手。

(2)肝胆湿热证治法:清热利湿,疏肝解郁。

方药:龙胆泻肝汤加减。

组成:龙胆草、黄芩、栀子、泽泻、木通、车前子、当归、生地黄、柴胡、甘草。

加减:若胁痛较甚,加郁金、延胡索;若兼有恶心、呕吐,加半夏、竹茹;若兼有黄疸,加茵陈、泽泻。

(3)脾肾阳虚证治法:温补脾肾,活血止痛。

方药:理中丸合四神丸加减。

组成:党参、白术、干姜、甘草、肉豆蔻、补骨脂、益智仁、吴茱萸。

加减:若胁痛较甚,加郁金、延胡索;若兼有腰膝酸软,加枸杞子、菟丝子;若兼有水肿,加茯苓、泽泻。

(4)肝阴不足证治法:滋阴养肝,活血止痛。

方药:一贯煎加减。

组成:生地黄、枸杞子、当归、白芍、柴胡、麦冬、甘草。

加减:若胁痛较甚,加郁金、延胡索;若兼有头晕、目眩,加菊花、钩藤;若兼有耳鸣、耳聋,加石菖蒲、远志。

3. 针灸治疗:(1)体针:取穴期门、肝俞、胆俞、足三里、三阴交、太冲。

(2)耳针:取穴肝、胆、脾、肾、皮质下。

4. 推拿治疗:(1)按摩肝俞、胆俞、足三里、三阴交、太冲等穴位。

(2)推揉胁肋部,促进气血运行。

5. 饮食调理:(1)宜食用清淡、易消化的食物,如新鲜蔬菜、水果、瘦肉等。

内容摘要:

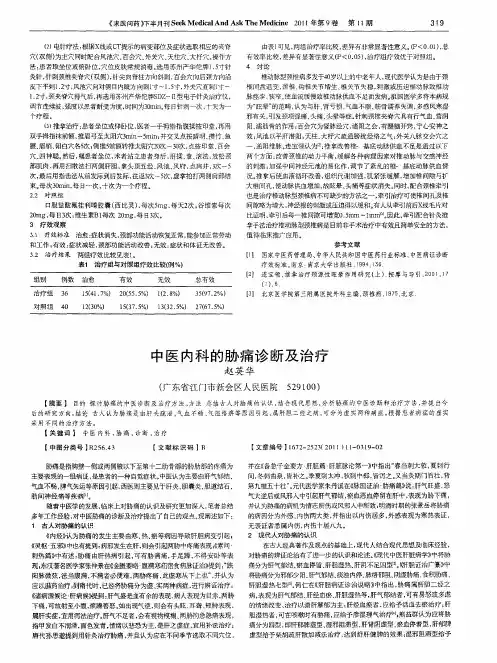

【摘要】胁指侧胸部,即由腋以下至第十二胁软骨部分的统称,故胁痛系指一侧或两侧胁肋疼痛为主要表现的病证。

常因气滞、血瘀、湿热及实火,或肝之阴阳不足致肝络不畅,气血失养所致。

【摘要】胁指侧胸部,即由腋以下至第十二胁软骨部分的统称,故胁痛系指一侧或两侧胁肋疼痛为主要表现的病证。

常因气滞、血瘀、湿热及实火,或肝之阴阳不足致肝络不畅,气血失养所致。

【关键词】胁痛肋间神经痛中医药研究毒副作用

1、外邪侵袭湿热、疫疠或寒湿之邪侵犯肝胆经脉,肝胆失于疏泄条达,少阳、厥阴经脉不畅而致肋痛。

2、情志内伤情志抑郁或暴怒伤肝,均可至肝失条达,疏泄不利,气阻络痹而致胁痛。

3、劳欲、劳倦过度劳欲过度耗伤肝肾精血;劳倦伤脾、中焦运化水谷乏力,气血化生乏源;或久病体虚,精血俱亏、肝肾不足,脉络失养而致胁痛。

4、瘀血内积外伤或强力负重,致胁肋受伤,瘀血停留,阻塞脉络而致胁痛;或黄疸、积聚等经久不愈,肝脾受伤,气机郁滞、瘀血内积,胁络塞滞而为胁痛。

5、痰浊郁火饮食不节,过食肥甘厚味醇酒,或过食生冷,遏伤脾阳,脾失健运,痰浊中阻,气机郁滞,肝胆疏泄失司而致胁痛。

痰浊阻于中焦,胆腑通降不能,胆汁排泄不畅,内郁而化热生火,湿浊热邪交蒸日久煎熬,结成砂石,阻滞胆道而致胁肋剧痛。

二、病机

1、发病浊实之邪阻滞胆道所致胁痛,起病多急,如感受外邪,外伤或砂石(虫体)所致胁痛,发病急骤且疼痛较重。

因精血亏虚、胁络失养,或虚实中夹实所致胁痛,起病较缓,如劳欲过度,情志所伤者,发病缓慢而疼痛较轻。

2、病位以肝胆二经为主,兼及脾胃、肾。

3、病性有虚有实,或虚实并见。

但疼痛在于气血不行,不通则痛,故临床以实证或虚实夹杂为多见。

实证以气滞、血瘀、湿热等浊邪为主;虚证多为阴血不足、肝肾亏虚或阴阳俱亏。

4、病势病之初期多以气滞或湿热为多见,进而出现气滞血瘀,气郁化火,灼伤阴津之变;或出现湿热化火、气津两伤,湿热未尽、肝肾阴亏、甚至湿痰瘀阻、脾肾不足之变。

气血阴阳演化之中,由肝胆而及脾胃,进而及肝胃、脾肾。

5、病机转化胁痛病机转化表现在邪实积聚与正气耗损两方面。

邪实的积聚,一是由气及血,即肝气郁结日久不解,致肝郁气滞,进而可致血行不畅,瘀血内停,肝血瘀阻,甚则形成癥积;一是由湿热蕴积肝胆,化火生毒,熏灼肝体,炼液为痰,致痰火毒瘀内蕴之胁痛重证;或湿热久羁,脏腑失和,湿浊痰毒内生,恋积于肝,进而致痰湿毒瘀迁延肝胆之杂证。

正气耗损,即由实转虚之变。

肝胆湿热、肝胆实火或肝郁化火,火热灼伤阴液,及肝血瘀阻,瘀血不去,新血不生,均可致肝阴亏虚;火热灼津耗气,或肝郁乘脾,日久可致脾气虚弱,肝阴亏耗,久竭肾精,致肝肾阴虚,又气阴两伤,或阴损及阳,则可成肝阳虚或肝脾肾阳虚之证。