八下历史第3课《土地改革》部编版

- 格式:ppt

- 大小:1.10 MB

- 文档页数:12

第3课《土地改革》教案【课程标准】知道《中华人民共和国土地改革法》,理解废除封建土地制度的意义。

【教材分析】中国现代史是中国共产党领导全国各族人民进行社会主义革命和建设的历史,也是为国家富强和人民幸福而不懈努力的历史。

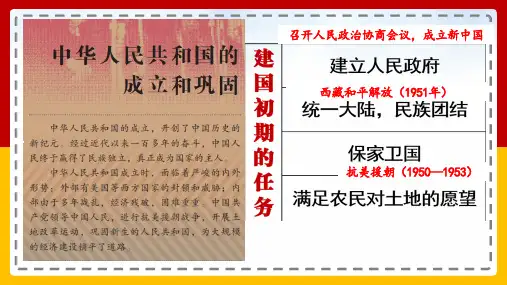

《土地改革》位于《中国历史》八年级下P12——14,是第一单元《中华人民共和国的成立和巩固》的第三课。

新中国成立初期,中国共产党面临一个千疮百孔的烂摊子。

占全国三亿多的新解放区还没有进行土地改革,广大农民迫切需要进行土地改革获得土地。

1950年《中华人民共和国土地改革法》颁布,在新解放区开始分期进行土地改革,到1952年底土地改革基本完成,农民真正获得了解放。

土地改革运动,巩固了人民民主专政的国家政权,恢复了遭受多年战乱破坏的国民经济,为社会主义改造和社会主义建设创造了有利条件。

【学情分析】初二学生充满着对一切事物的好奇心、探究欲望和学习热情,但又因年龄和心理原因而没有发展成熟,已有的知识准备还不丰富,所具有的历史知识大多是零散的、感性的,缺乏系统,也没有形成可以认识更复杂事物的知识和经验,亦未形成抽象的理论认识。

为了避免抽象化和概念化,便于学生更好的理解土地改革的意义,要做些深入浅出的解释。

如工业化所需要的资金是由农业来提供的,这是“农业哺育工业”的时代;而现在随着我国经济社会发展,到了“工业反哺农业”的时候。

在课堂教学中,要从学生的年龄特征和认识水平出发,打好学生学习历史的基础培养学生学习历史的最基本的方法和技能。

通过几个具体材料的分析,初步学会在具体的时空条件下对历史事物进行考察,初步形成处理历史信息的能力,初步学会对历史事物进行分析和评价等。

在学习过程中,通过实用而有效的活动,积极主动地学习历史知识,初步尝试去探究学海奥秘,在合作与交流中碰撞思维,增长见识,接受情感教育,了解新中国的土地改革是近代以来中国人民反封建斗争的伟大胜利。

形成对祖国和人类的责任感,对人类和平与进步事业作出贡献的人生理想。

部编版八年级下册历史第3课《土地改革》教案【设计意图】在本课中,将通过引导学生学习土地改革的内容,了解中国近代史上的一个重要事件,为学生提供了解中国社会发展历程的机会,增强对中国历史以及中国特有的文化的认识,培养学生对历史的兴趣和对社会现实的关注。

在教学策略方面,本课的重点是交互式教学,具体包括课堂演示、思维导图和讨论等,旨在引导学生积极参与课堂,提高学生的学习兴趣和学习效果。

【知识目标】1. 了解土地改革运动的背景和推动力量。

2. 了解土地改革运动的内容和影响。

3. 理解土地改革运动的意义及其现实意义。

【能力目标】1. 能使用思维导图记录历史事件的发展历程。

2. 能对历史事件进行批判性思考和讨论。

3. 能就当前社会问题进行探讨与思考。

【情感目标】1. 培养学生尊重历史、珍惜当下的态度。

2. 激发学生对历史的热爱和对社会现实的关注。

【教学重点】1. 掌握土地改革运动的背景、内容及影响。

2. 理解土地改革运动的意义及其现实意义。

3. 培养学生的批判性思维和探究精神。

【教学难点】1. 引导学生思考土地改革运动在当时和现在的意义。

2. 理解土地改革运动的背景和推动力量。

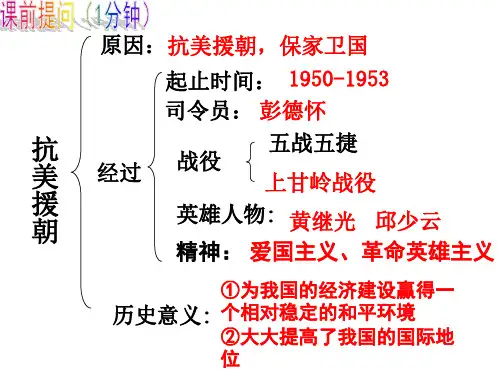

【教学过程】【教学步骤】【步骤一】导入(5分钟)教师以演示的形式介绍新中国建立以来中国已经进行的4次土改运动,学生根据演示内容和思维导图如图1所示进行记录。

(图1)【步骤二】阅读理解(10分钟)教师让学生阅读历史文献《土地法大纲》和《井冈山土地法》两篇文章,并让学生回答问题:1. 《土地法大纲》和《井冈山土地法》两篇文章的主要内容是什么?2. 为什么需要进行土地改革,推动土地改革的力量有哪些?3. 土地改革有哪些内容和影响?(答案)1. 两篇文章的主要内容都是围绕土地改革展开的,主张废除封建土地制度,实施耕者有其田的制度,探索农村包括土地、生产资料、生活等问题的解决之道。

2. 进行土地改革是中国共产党为解决革命的根本任务而进行的重要尝试。

部编版八年级下册历史第3课《土地改革》课堂笔记【基本情况】本节课主要讲述的是我国新民主主义革命时期的重要措施——土地改革,介绍了土地改革的背景、目标和实施过程。

同时讲述了土地改革胜利的经验及意义。

【教学重点】1. 背景和目标2. 实施过程3. 胜利经验及意义【教学难点】理解土地改革的具体实施过程。

【课堂笔记】一、背景和目标1. 新民主主义革命胜利后,解决土地问题是实现农村民主化和人民民主的重要任务。

2. 解决土地问题两个方面:一是“耕者有其田”,二是发展生产。

3. 土地改革的目标是:解放农民,巩固人民民主专政,加速农村经济的发展。

二、实施过程1. 理论准备(1)毛泽东在土地革命中得出的“敌我矛盾依然存在”的基本原则。

(2)以“马列主义普遍原理”指导土地改革。

2. 土地改革的主要措施有:(1)宣传教育在农村选举的代表大会上,由党员领导,向广大农民进行大规模的动员、宣传教育工作,发动群众参加土地改革,提高群众觉悟,增强群众的组织力。

(2)确定调查范围在调查范围内,团结将要分田的贫苦群众,组织反对地主的斗争,发动积极的宣传教育工作。

(3)调查研究对土地的亩均产量,使用量、土地生产力等情况进行详细的调查,为土地分配提供科学的依据。

(4)逐级分析从比较基层的村庄开始,按照逐级扩大、逐级深入、逐级推进的方法,开始实施土地改革。

(5)土地分配对贫苦农民和中农的土地进行“耕者有其田”的分配,土地和其它生产资料进行公共所有化。

(6)交流措施对地主的土地进行收回、公有化,实现土地改革。

三、胜利经验及意义1. 土地改革取得胜利,为新民主主义革命的胜利奠定基础。

2. 土地改革引起广泛的社会动员,调动了人民的积极性,增强了人民的信心。

3. 土地改革,促进了农村经济的迅速发展。

【思考探究】1. 你对这节课学到的土地改革的背景、目标和实施过程有何深刻体会?2. 举一个例子说明土地改革在我国新民主主义革命中具有重要作用?3. 如何在日常生活中感受到土地改革的意义?。

人教部编版历史八年级下册:第3课《土地改革》说课稿3一. 教材分析《土地改革》是人教部编版历史八年级下册第三课的内容。

本课主要讲述了新中国成立后,我国在农业方面进行的一次重大改革——土地改革。

通过学习本课,学生了解土地改革的原因、过程和意义,认识土地改革在我国农村经济发展和社会进步中的重要作用。

教材内容丰富,插图生动,有利于激发学生的学习兴趣。

二. 学情分析八年级的学生已具备一定的历史知识基础,但对于土地改革这一历史事件的认识可能较为模糊。

学生在学习过程中需要结合现实生活,了解土地改革与农村经济发展、社会进步的关系。

此外,学生对于政策的理解和分析能力有待提高,因此在教学过程中需要引导学生深入探讨土地改革的意义和影响。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解土地改革的原因、过程和意义,认识土地改革在我国农村经济发展和社会进步中的重要作用。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨,培养学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、热爱人民的情感,增强对社会公平正义的认识。

四. 说教学重难点1.教学重点:土地改革的原因、过程、意义及其在我国农村经济发展和社会进步中的作用。

2.教学难点:土地改革政策的理解和分析,以及学生对于社会公平正义的认识。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、教师讲解相结合的方法,引导学生深入理解土地改革的意义和影响。

2.教学手段:利用多媒体课件、图片、文献资料等,丰富教学内容,激发学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课:通过回顾上一课的内容,引导学生了解新中国成立后面临的困境,引出土地改革这一主题。

2.自主学习:让学生阅读教材,了解土地改革的原因、过程和意义。

3.合作探讨:分组讨论土地改革对于农村经济发展和社会进步的影响,引导学生从政策角度分析问题。

4.教师讲解:针对学生讨论中的重点、难点问题,进行讲解和解答。

5.案例分析:通过分析具体土地改革案例,使学生更加深入地理解土地改革的意义。

第3课土地改革1 教学分析【教学目标】【重点难点】教学重点:《中华人民共和国土地改革法》的颁布,土地改革的开展及基本完成。

教学难点:土地改革的历史意义。

2 教学过程一、导入新课中国共产党领导新民主主义革命取得胜利的过程中,走的是符合中国国情的农村包围城市的道路。

在中国两千多年封建社会里,土地大多集中在地主手里。

农民长年累月“面朝黄土背朝天”地辛勤劳作,收获物大部分要交租纳税,自己所得无几。

因此,他们热切期盼着“耕者有其田”,翻身当家作主人。

谁能够满足他们的愿望,谁就能得到他们的真诚支持。

过去共产党就是通过“打土豪分土地”“减租减息”等政策获得农民的支持,夺取了全国政权。

当时,新解放区还有3亿多人口未进行土地改革。

新中国政权要想巩固下来,特别需要这些农民的支持。

本课要学习的内容就是新中国建立后的土地改革历史。

二、新课讲授目标导学一:《中华人民共和国土地改革法》的实施(一)土改的背景1.展示图表:2.教师提问:通过上表可以看出当时土地大多掌握在哪类人的手中?提示:土地大多掌握在地主手里。

3.教师讲述:中华人民共和国成立前的旧中国,占农村人口不到百分之十的地主、富农,占有百分之七八十的土地。

而占农村人口百分之九十的贫农、雇农和中农,他们终年辛勤劳动,却受尽剥削,生活不得温饱。

4.史料展示:材料一:《白毛女》描写的是在封建土地制度下,恶霸地主黄世仁对杨白劳及其女儿喜儿肆意的压榨,而杨白劳等穷苦农民却毫无办法,黄世仁甚至还逼杨白劳用女儿抵债(杨白劳在除夕夜被逼无奈逃租),后杨白劳喝卤水自杀,女儿喜儿逃进深山老林,由于在山里的生活非常艰辛、困难,在吃的方面营养跟不上,她的头发都变白了。

直到八路军解放了她的家乡,喜儿才在深山中被找回。

材料二:5.教师归纳:结合材料和课本,介绍土地改革的背景。

新中国成立前,农民生活困苦;新中国成立后,占全国3亿多人口的新解放区还没有进行土地改革;农村存在大量无地和少地的农民;这种状况严重阻碍了农村经济和中国社会的发展;广大农民迫切要求进行土地改革,获得土地。