油气成藏动力学共52页文档

- 格式:ppt

- 大小:5.60 MB

- 文档页数:52

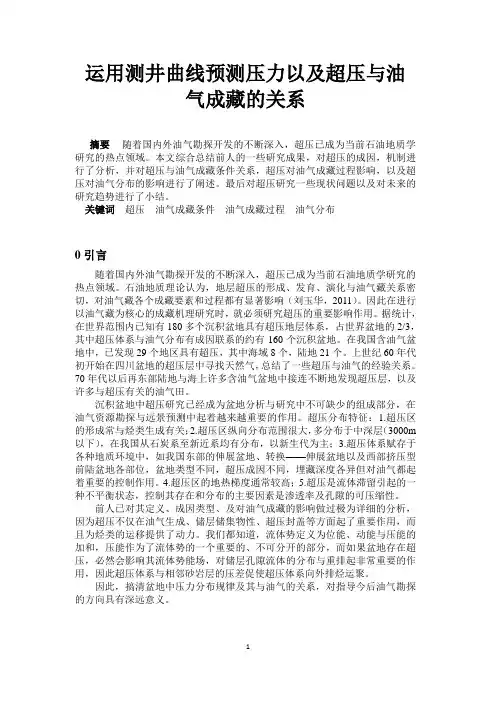

运用测井曲线预测压力以及超压与油气成藏的关系摘要随着国内外油气勘探开发的不断深入,超压已成为当前石油地质学研究的热点领域。

本文综合总结前人的一些研究成果,对超压的成因,机制进行了分析,并对超压与油气成藏条件关系,超压对油气成藏过程影响,以及超压对油气分布的影响进行了阐述。

最后对超压研究一些现状问题以及对未来的研究趋势进行了小结。

关键词超压油气成藏条件油气成藏过程油气分布0引言随着国内外油气勘探开发的不断深入,超压已成为当前石油地质学研究的热点领域。

石油地质理论认为,地层超压的形成、发育、演化与油气藏关系密切,对油气藏各个成藏要素和过程都有显著影响(刘玉华,2011)。

因此在进行以油气藏为核心的成藏机理研究时,就必须研究超压的重要影响作用。

据统计,在世界范围内已知有180多个沉积盆地具有超压地层体系,占世界盆地的2/3,其中超压体系与油气分布有成因联系的约有160个沉积盆地。

在我国含油气盆地中,已发现29个地区具有超压,其中海域8个,陆地21个。

上世纪60年代初开始在四川盆地的超压层中寻找天然气,总结了一些超压与油气的经验关系。

70年代以后再东部陆地与海上许多含油气盆地中接连不断地发现超压层,以及许多与超压有关的油气田。

沉积盆地中超压研究已经成为盆地分析与研究中不可缺少的组成部分,在油气资源勘探与远景预测中起着越来越重要的作用。

超压分布特征:1.超压区的形成常与烃类生成有关;2.超压区纵向分布范围很大,多分布于中深层(3000m 以下),在我国从石炭系至新近系均有分布,以新生代为主;3.超压体系赋存于各种地质环境中,如我国东部的伸展盆地、转换——伸展盆地以及西部挤压型前陆盆地各部位,盆地类型不同,超压成因不同,埋藏深度各异但对油气都起着重要的控制作用。

4.超压区的地热梯度通常较高;5.超压是流体滞留引起的一种不平衡状态,控制其存在和分布的主要因素是渗透率及孔隙的可压缩性。

前人已对其定义、成因类型、及对油气成藏的影响做过极为详细的分析,因为超压不仅在油气生成、储层储集物性、超压封盖等方面起了重要作用,而且为烃类的运移提供了动力。

油气成藏动力学系统研究综述摘要:油气成藏动力学系统研究是目前石油地质邻域的研究热点、难点。

本文在查阅大量国内外文献的基础上,较为全面地总结了油气成藏动力学系统的概念提出过程,类型划分,主要研究内容及其研究现状。

主要从盆地动力学、流体输导系统、流体动力学、排烃动力学和油气充注历史分析五方面内容作了分别论述。

最后,就油气成藏动力学系统研究的主要技术――盆地模拟技术,指出其发展趋势。

关键字:成藏动力学系统流体输导系统液体动力学充注历史目前,随着勘探开发的逐渐深入,对油藏地质研究的要求也越来越高。

这就将油气成藏动力学系统研究提上了工作日程,用以揭示油气藏形成机理,建立油气藏形成模式,由过去单一静态的定性研究方法转向整体、全面、综合、动态分析的系统性研究,建立定量化研究体制,着重机理性研究,为油气勘探开发提供一套新的油气藏研究与预测方法。

一、概念的提出油气成藏动力学系统研究即从有关成藏动力条件和油气藏成因的动态机制角度来探讨油气形成和分布规律的研究。

它是从含油气系统发展而来,许多石油地质专家都对此提出了自己的观点。

二、特点及其类型划分1.特点油气成藏动力学系统是从盆地发育的动力学背景、构造、沉积动态演化与油气的形成、运聚的动力学系统角度,研究油气成藏与分布规律的一项系统性工程。

我国学者适时地提出了符合我国基本地质状况的油气成藏动力学系统。

它弥补了含油气系统本身存在的一些缺陷,更强调油气生成、运移和聚集的动力学过程与机理。

2.类型划分李筱瑾[1]认为地球深部动力学过程控制的盆地构造-沉积旋回是划分成藏动力学系统的基础,根据动力学特征或封闭条件将成藏动力学系统可以划分为开放型、封闭型、半封闭型;根据压力特征,可分为超压成藏动力学系统、常压成藏动力学系统和低(负)压成藏动力学系统;根据油源特征,又可划分为自源成藏动力学系统、它源成藏动力学系统和混源成藏动力学系统。

赵靖舟[2]等将成藏动力系统依据压力系统、成藏性质、油气藏相态类型、运移方式、流体势、运移动力(或成藏动力)和沉积相等,总结出10多种划分方法。

油气成藏动力学研究油气成藏动力学研究是指通过研究岩石圈物理、地球化学等多学科的知识,揭示油气形成、分布和运移的原理和规律。

它在石油地质勘探和资源评价、开发和管理等方面都具有重要的意义。

油气是地球上的一种珍贵的能源资源,它是由生物、化学和地质等多重因素相互作用形成的,因此研究油气成藏的动力学过程,能够从其形成的角度为石油勘探提供更多的利用价值。

首先,油气成藏动力学研究要关注形成过程中的各种因素。

生物成藏是油气形成的基础,它是指有机质在地质历史中的生存、分布、堆积和转化过程。

生物成藏过程中,有机质的类型、数量和分布情况都是影响生物成藏的关键因素。

化学成藏是油气形成的关键环节,它是指有机质在化学反应过程中的分解、转化和聚合。

化学成藏过程中,有机质分解的速率、深度和温度等因素都会影响烃类的成分和分布。

地质成藏是油气形成的最终环节,它是指有机质在地质作用下形成的气水岩三相界面或单相界面,此处是油气的最终固定和富集所在地。

其次,油气成藏动力学研究要关注成藏过程中的运移规律。

石油勘探研究表明:油气在地下进行运移,受到多种因素的影响,如岩石孔隙、岩石性质、地下水、温度等。

油气在地下的运移主要是由微小孔隙和裂隙等所形成的连通途径,从高压区向低压区运移。

不同介质的渗透率和孔隙度对烃类的运移也有较大的影响。

例如,在含盐沉积盆地中,由于含盐层的阻挡作用,使得烃类往往会产生大规模的富集。

最后,油气成藏动力学方法的研究对于石油勘探有重要意义。

目前,石油勘探已经成为多学科交叉研究的综合性科学,它涉及到地球物理勘探、钻探技术、地质勘探、工程技术等方面的研究。

而油气成藏动力学研究方法也在不断的发展和完善中。

如在地球化学和分子生物学方面,一些新的分析技术和方法已经被应用于岩石圈油气田的研究。

这些方法不仅可以对油气运移的规律进行描述,同时可以揭示海相、陆相油气的来源。

总的来说,油气成藏动力学研究是非常有必要的。

它能够为石油勘探提供更为深入的理论基础,为有效开发和利用油气资源提供更有力的科学支撑。

《油气成藏机理》第一章油气成藏过程分析概论油气成藏机理是石油地质学中的重要内容之一,它研究的是油气在地球内部形成、迁移和储集的过程。

了解油气成藏机理对于石油勘探和开发具有重要意义。

本文将从概括的角度介绍油气成藏机理的基本概念和主要内容。

其次,油气形成后需要通过运移才能到达储集层。

油气运移是指油气从形成层向储集层的迁移过程。

油气运移的主要驱动力是地层压力和渗流力。

当油气形成后,由于地层压力的作用,油气会沿着孔隙和裂缝向上或向下运移。

油气的运移速度取决于地层渗透率和岩石的孔隙度。

一般来说,渗透率较高、孔隙度较大的岩石具有较好的油气运移能力。

最后,油气运移到储集层后,会在适当的条件下被储存起来。

油气储集是指油气在地下岩石中形成富集的过程。

油气储集的条件包括储集层的渗透率、孔隙度和岩石的透水性等。

当油气到达储集层后,由于储集层的条件合适,油气会在岩石孔隙中形成油层或气层。

油层和气层的形成与岩石的物理性质、地层构造和地下流体压力等因素有关。

总之,油气成藏机理涉及到油气的形成、运移和储集三个方面。

油气的形成是由有机质在地下经过成熟作用形成的,成熟程度影响着油气的质量和数量。

油气形成后需要通过运移才能到达储集层,运移速度取决于地层渗透率和岩石孔隙度等因素。

油气运移到储集层后,会在适当的条件下被储存起来,储集层的渗透率、孔隙度和岩石透水性等条件对储集层的形成起着重要作用。

通过对油气成藏机理的研究,可以更好地理解油气的形成、运移和储集过程,为石油勘探和开发提供科学依据。

此外,油气成藏机理的研究还可以帮助预测油气资源的分布和储量,指导油气勘探和开发的工作。

因此,深入研究油气成藏机理对于石油行业的可持续发展具有重要意义。

在进一步研究油气成藏机理的过程中,还可以探索油气成藏的其他因素,如地下流体运动、地下压力变化和地层构造等,以更全面地理解油气的形成和储集。

此外,还可以结合地球化学、地球物理和数学模拟等多学科的方法,进一步深入研究油气成藏机理,提高油气勘探和开发的效率和成功率。