旋毛虫病

- 格式:ppt

- 大小:15.44 MB

- 文档页数:20

猪旋毛虫病的临床症状实验室检查及防治措施

猪旋毛虫病是一种由旋毛虫引起的猪类寄生虫病,主要感染猪的消化道。

该病的临床症状、实验室检查及防治措施如下:

临床症状:

1. 消瘦:猪感染旋毛虫后,会出现明显的消瘦现象,虽然摄食量正常,但无法充分吸收养分。

2. 消化不良:患病猪出现腹泻、稀便、粪便颜色异常,食欲不振,消化功能减退。

3. 发热:感染旋毛虫后,猪体内产生的炎症反应会导致体温升高。

4. 贫血:饲养猪长期受到重度感染,会导致贫血现象,表现为眼球及黏膜苍白。

实验室检查:

1. 粪便检查:通过直接检查猪的粪便样本,可以观察到旋毛虫的卵囊、囊侧人幼虫等。

2. 血液检查:检查猪的血液样本中的红细胞计数及血红蛋白含量,可以判断是否存在贫血现象。

防治措施:

1. 清洁环境:保持猪圈干净卫生,及时清理粪便及污物,消灭病原体的繁殖环境。

2. 对猪圈进行药物消毒:使用有效的消毒剂对猪舍进行消毒,杀灭潜在的病原体。

3. 药物治疗:对患病猪进行抗旋毛虫药物的治疗,如多滴松、伊维菌素等。

4. 合理饲养管理:提高猪的抵抗力,加强饲养管理,合理安排饲喂,保证猪的营养供给。

5. 定期检查:定期对猪进行粪便检查,早期发现感染旋毛虫的猪,采取相应的防治措施。

以上为猪旋毛虫病临床症状、实验室检查及防治措施的介绍。

在我们的努力下,可以有效预防和控制该病,提高猪的健康水平。

寄生虫--猪旋毛虫病旋毛虫病是重要的人畜共患寄生虫病,它是由毛形科(Trichinellidae ) 的旋毛形线虫(Trichinella spiralis)成虫寄生于肠管,幼虫寄生于横纹肌所引起的。

人、猪、犬、猫、鼠类、狐狸、狼、野猪等均能感染。

鸟类可以实验感染。

人若摄食了生的或未煮熟的含旋毛虫包囊的猪肉可患病致死,故肉品卫生检验中将旋毛虫列为首要项目。

【病原形态】成虫细小,雌雄异体(雄虫长为1.4~1.6mm、雌虫长3~4mm)。

前部较细为食道部;食道的前部无食道腺围绕,其后部均由一列相连的食道腺细胞所包裹。

后部较粗包含着肠管和生殖器官。

雌雄虫的生殖器官均为单管型。

尾端有泄殖孔,其外侧为一对呈耳状悬垂的交配叶,内侧有2对小乳突;缺交合刺。

雌虫阴门位于虫体前部(食道部)的腹面中央。

胎生。

成虫寄生于小肠,称之为肠旋毛虫;幼虫寄生于横纹肌内,称肌旋毛虫【生活史】旋毛虫的生活史比较特殊 成虫与幼虫寄生于同一个宿主;宿主感染时,先为终宿主,后变为中间宿主。

旋毛虫正常寄生于人、猪和鼠类等。

宿主摄食了含有幼虫包囊的动物肌肉即被感染,幼虫在消化液的作用下破囊而出到达十二指肠和空肠内,经两昼夜发育为成虫。

交配多在粘膜内进行,交配后不久,雄虫死去,雌虫钻入肠腺或粘膜下的淋巴间隙中发育。

一般在感染后的7~10天开始产幼虫,幼虫产于粘膜中,有时直接产于淋巴管或肠绒毛的乳糜管中。

每条雌虫一生中可产1000~10000条幼虫。

雌虫的寿命为5~6周。

雌虫所产幼虫,经肠系膜淋巴结入胸导管,再到右心,经肺转入体循环,随血流被带至全身各处肌肉,以活动量较大的肋间肌、膈肌、舌肌和嚼肌中较多。

新产的幼虫呈圆柱状,到达肌纤维膜内开始发育;感染后1个月,幼虫长到1mm长,感染后第17~20天幼虫开始盘曲。

感染后第21天开始形成包囊,到第7~8周完全形成。

包囊内的幼虫似螺旋状盘绕,发育充分的幼虫,通常有2.5个盘转,此时幼虫已具感染性,若被另一宿主食下即重新开始下一个生活史。

旋毛虫病有哪些危害?*导读:旋毛虫病是一种对人体健康具有很大危害的感染性疾病。

一般在什么情况下人类会得这种疾病呢?而这旋毛虫病对人体到底存在哪些危害呢?我们不妨通过以下的介绍一起来学习一下。

……旋毛虫病是一种对人体健康具有很大危害的感染性疾病。

一般在什么情况下人类会得这种疾病呢?而这旋毛虫病对人体到底存在哪些危害呢?我们不妨通过以下的介绍一起来学习一下。

医学研究报告指出:人类食用生或不熟的猪或其他动物肉而容易感染旋毛虫病。

骨骼肌中的旋毛虫包囊在十二时可存活五十七天,在腐肉中可存活两到三个月。

不充分的熏烤或涮食都不足以杀死包囊幼虫。

此外,在动物间通过粪便传播受到一定的关注,人群间此种传播亦并非不可能,尤其感染后四个小时内排出的粪便感染力最强。

该病的潜伏期为二到四十六天,多数在十四天以内,根据幼虫在体内的发育阶段,侵入部位和病变程度的不同,临床表现可分为小肠侵入期,幼虫移行期和包囊形成期,但各期之间不一定很有规律,也没有明显界限,症状轻重取决于幼虫侵入脏器与部位以及感染度,轻感染者可无症状或有轻微胃肠道症状和肌痛,重感染者临床表现复杂多样,甚至发病后三到七周内死亡。

一般来说,得了旋毛虫病常见的一些危害人体的症状表现是会出现肌痛、斑丘疹、稽留热、腹膜炎、低热、恶心、消瘦、风团、胃肠道症状以及抽搐等等。

但是针对不同的临床症状分期,旋毛虫病对人体的危害程度也不相同。

1.小肠侵入期的危害这阶段属早期,自感染开始至幼虫在小肠内发育为成虫,由于幼虫与成虫钻入肠黏膜,以肠绒毛为食,造成黏膜充血,水肿,出血和浅表溃疡,故早期出现胃肠道症状,约半数患者有恶心,呕吐,腹泻,腹痛,便秘,厌食等,约一周左右减退,但大多数仍感疲乏,畏寒及低热。

2.幼虫移行期的危害这阶段已经属急性期,主要是幼虫移行过程中所引起的炎症反应,如急性动脉内膜炎,全身性血管炎,水肿,肌痛和发热为主要特征,发热多在感染后一周,呈不规则或稽留热型,热度一般在三十八到四十摄氏度,也可高达四十一摄氏度,发热可持续两周到两个月或以上,多伴头痛,出汗和各种过敏性皮疹,幼虫移行期可伴有风团或斑丘疹,肌肉内包囊可形成纤维化或钙化而成结节,肌痛多由幼虫到达骨骼肌开始形成包囊所致,肌肉肿胀和硬结感,有明显触痛,常为全身性,但以腓肠肌为最重,稍加触动即疼痛难忍,几乎呈瘫痪状态,重症者还可有咀嚼,吞咽和说话困难,声音嘶哑,呼吸和动眼时都感疼痛,肌痛可持续三到四周到两个月以上。

常见猪病防治--旋毛虫病猪旋毛虫病是由猪旋毛虫成虫寄生在猪的小肠,幼虫寄生于身体各部肌肉所引起的一种重要的寄生虫病。

本病呈世界性分布,我国以华南、华中及东北地区流行较广,其中河南、湖北等地是旋毛虫感染率最高,除猪外,目前已知至少有数十种哺乳动物在自然条件下可以感染旋毛虫病。

人由于生吃或者吃未煮熟的患病猪肉而发生严重感染,常常可以造成死亡,因此,本病是一种重要的人畜共患寄生虫病。

(一)病原及流行特点本病的病原为毛形科、毛形属的旋毛虫。

旋毛虫的成虫和幼虫寄生于同一个宿主,成虫寄生于猪的小肠,称为肠旋毛虫,幼虫寄生在猪的横纹肌中,称为肌旋毛虫,其中以膈肌脚、膈肌、腰肌、肋间肌、舌肌、咬肌等部位寄生数量为最多。

幼虫移行到肌肉内,由于机械性和化学性的刺激作用,引起肌纤维变性、肿胀、增生,导致幼虫在横纹肌内形成包囊,包囊呈纺锤形,囊内有一条虫体,有时也含2~3条虫体,幼虫呈螺旋形蜷曲,包囊长轴与肌纤维平行,肉眼可见,时间长久可形成钙化。

旋毛虫病在世界各地均有发生,常呈地方性流行,有自然条件下可以感染百余种动物,包括肉食兽、杂食兽、啮齿类和人。

我国以华中地区较为普遍,是一种重要的人畜共患病。

旋毛虫有很强的抵抗力,在一般环境条件下存活时间很长,在人体中有经31年还保持感染力的报道,在猪体内约经11年还有感染性。

肌肉中有幼虫在-10℃低温条件下能很好地耐受。

盐腌和烟熏都不能杀死肌肉的幼虫,但是70℃以上的高温数分钟内可杀死虫体。

(二)临床症状猪对旋毛虫病有很大的耐受性,自然感染的患猪无明显症状。

严重感染时,患猪表现为食欲减退,呕吐、腹泻、体温升高,幼虫进入肌肉后,引起肌肉发炎,僵硬,肌肉疼痛或麻痹,运动障碍,声音嘶哑,并呈现不同程度的呼吸、咀嚼与吞咽障碍,尿频,眼睑和四肢水肿,逐渐消瘦、衰弱。

(三)诊断自然感染的患猪无明显症状,故生前诊断比较困难,若怀疑猪生前感染旋毛虫病,可采取1小片舌肌进行压片镜检。

同时也可采用皮内变态反应、沉淀反应、酶联免疫吸附试验等血清学方法来加以诊断。

旋毛虫病旋毛虫病(trichinosis,trichinellosis)是由旋毛线虫(Trichi nella spiralis)引起的人畜共患的寄生虫病,流行于哺乳类动物间,人因生吃或半熟食含旋毛虫包囊的猪肉等而感染。

主要临床表现为胃肠道症状、发热、肌痛、水肿和血嗜酸粒细胞增多等。

【诊断】诊断依据:①病前1~2周(1~40d)摄食生猪肉等史;②临床特点主要为发热、肌肉疼痛和水肿、皮疹等,初期可有胃肠道症状,血白细胞总数和嗜酸粒细胞显著增多等;③确诊有赖于肌肉活检找到幼虫或(和)血清学检查。

【治疗措施】(一)一般治疗症状明显者应卧床休息,给予充分营养和水分。

肌痛显著可予镇痛剂。

有显著异性蛋白反应或心肌、中枢神经系统受累的严重患者,可给予肾上腺皮质激素,最好与杀虫药同用。

一般强的松剂量为每日20~30mg,连服3~5d,必要时可延长;亦可用氢化可的松100mg/d,静滴,疗程同上。

(二)病原治疗苯咪唑类药物中以阿苯达唑为首选,其疗效好、副作用轻。

国内采用剂量为每日15mg/kg、24~32mg/kg,分2~3次口服,疗程5d(长者10d)的不同方案,均取得良好疗效。

必要时间隔2周可重复1~2个疗程。

一般于服药后2~3d体温下降、肌痛减轻、浮肿消失,少数病例于服药后第2~3d,体温反应所致。

噻苯咪唑对成虫和幼虫(移行期和包囊期)均有杀灭作用;剂量为25mg/kg,日2次,疗程5~7d,必要时间隔数日后可重复治疗;本品偶可引起头晕、恶心、呕吐、腹部不适、皮炎、血压下降、心率减慢、血清转氨酶值升高等反应,加用强的松可减轻反应。

甲苯咪唑对各期旋毛虫幼虫的疗效可达95%,对成虫疗效略低;成人剂量为100mg,日服3次,疗程5~7d(幼虫)或10d以上(成虫)。

【病原学】旋毛虫雌虫长3~4mm,雄虫长仅1.5mm,通常寄生于十二指肠及空肠上段肠壁,交配后雌虫潜入粘膜或达肠系膜淋巴结,排出幼虫。

后者由淋巴管或血管经肝及肺入体循环散布全身,但仅到达横纹肌者能继续生存。

旋毛虫病的疾病防治旋毛虫病是旋毛线虫的幼虫寄生于猪的肌肉中所引起的一种线虫病。

除猪感染外,犬、猫、鼠、兔、狼、狐狸等也可感染,还可感染人。

为人畜共患的寄生虫病,对人体健康危害很大。

那么旋毛虫病如何进行防治呢?旋毛虫病是旋毛线虫的幼虫寄生于猪的肌肉中所引起的一种线虫病。

除猪感染外,犬、猫、鼠、兔、狼、狐狸等也可感染,还可感染人。

为人畜共患的寄生虫病,对人体健康危害很大。

那么旋毛虫病如何进行防治呢?1、病原学与流行病学旋毛虫的成虫和幼虫阶段,都寄生在同一个体上。

但是虫体的发育和继代,需要更换宿主。

成虫寄生于宿主的小肠里,也称为肠旋毛虫,雄虫长1.4~1.6毫米,雌虫长3.0~4.O毫米。

虫体前细后粗,生殖器官为单管型。

雄虫无交合刺,雌虫阴门位于食道部中央。

雌虫于感染后第5~10天开始产出幼虫。

幼虫钻入肠壁,经血液和淋巴系统进入全身横纹肌中生长,逐渐蜷缩成螺旋状,称为肌旋毛虫。

由肌旋毛虫的机械性的和代谢产物的刺激,周围形成包囊,约于感染后一个月内完全形成。

包囊形成后6~7个月就开始钙化,但幼虫在钙化的包囊内仍能存活很久,可保持感染能力数年,甚至25年之久。

宿主吃了有肌旋毛虫的鼠类或其他宿主肉屑,包囊被消化,幼虫逸出,在十二指肠和空肠发育成长,经48小时可变成性成熟的肠旋毛虫,雄虫交配后死亡,受精后的雌虫可生活25~45天,产完幼虫后死亡。

2、临床症状猪自然感染本病,多不现症状,仅在宰后检验时发现。

3、病理变化生前仅凭临床症状不易诊断。

主要在屠宰时检查发现,才能确诊。

常用的检验方法,取膈肌左右角各一块,先用肉眼观察肌纤维内是否有小白点样病灶,并剪下24个似米粒大小的肉块,并列夹在两片玻璃板中,将肉块压薄后,低倍显微镜检查,可见带包囊或尚未形成包囊的幼虫。

4、诊断根据临床症状不能做出诊断,确诊需进行膈肌中的虫体检查或实验室诊断。

实验室诊断:目前生前诊断常用的免疫学诊断方法有酶联免疫吸附试验。

5、防治加强猪屠宰检疫工作。

兽医寄生虫学第一章人畜共患寄生虫病第八节旋毛虫病一、概述定义:旋毛虫寄生于猪、犬、猫、鼠和人引起的一种人畜共患寄生虫病。

分布于世界各地,几乎所有的哺乳动物甚至某些昆虫均能感染旋毛虫。

在公共卫生上具有重要意义。

流行特点:旋毛虫病分布于世界各地,宿主包括人、猪、鼠、犬、猫等49种动物。

人感染旋毛虫多与生吃猪肉,或食用腌制与烧烤不当的猪肉制品有关。

欧美,特别是北美,因食用生香肠和以废肉作为猪的饲料,故造成本病流行。

我国人的旋毛虫病,也是和生吃猪肉的习惯有关的,故常呈区域性分布。

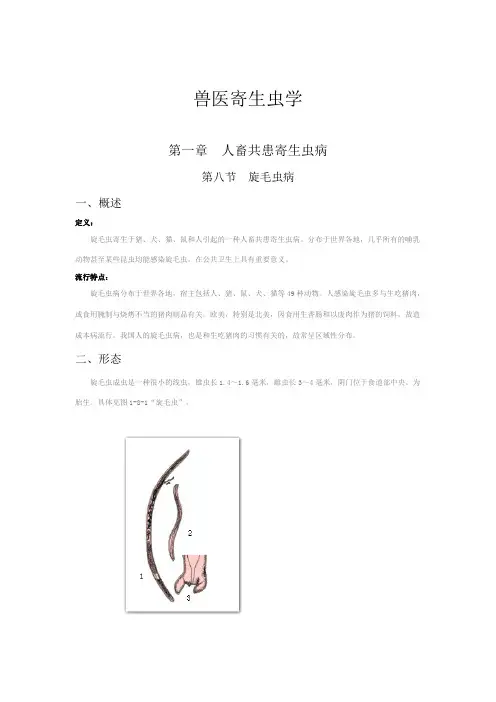

二、形态旋毛虫成虫是一种很小的线虫,雄虫长1.4~1.6毫米,雌虫长3~4毫米,阴门位于食道部中央。

为胎生。

具体见图1-8-1“旋毛虫”。

图1-8-1 旋毛虫1.雌虫2.雄虫3.雄虫尾端幼虫多寄生于动物的横纹肌细胞之间,可长达1.15毫米,能形成包囊。

包囊内一般有1~7条虫体。

包囊有内外两层壁。

外层薄,是机体炎性反应的结果。

内层厚,是机体对被损伤细胞进行修复中由成肌细胞转化而成。

主体蜷曲在包囊内。

包囊呈椭圆或圆形,连同两端的囊角便呈梭形,长0.5~0.8毫米。

具体见图1-8-2“旋毛虫幼虫”。

图1-8-2 旋毛虫幼虫1.旋毛虫幼虫2.肌纤维中的旋毛虫(初期)3.包囊中的旋毛虫三、生活史肠内的旋毛虫雌雄交配后,雄虫死亡,雌虫钻入肠黏膜的淋巴间隙,在此产出长约0.1毫米的幼虫,幼虫随淋巴经脑导管、前腔静脉流入心脏,然后随血流散布到全身,在肌肉内,特别是膈肌、舌肌、喉部肌肉、眼肌、咬肌、肋间肌等处停留下来继续发育。

幼虫进入肌肉后14天可达0.8~1.0毫米,并开始倦曲,周围形成包囊,3个月后包囊形成完成,囊内可有1~3个甚至6~7个幼虫。

包囊长轴与肌纤维平行。

被侵害的肌纤维变性,6个月后包囊开始钙化,但囊内幼虫仍能存活数年。

此幼虫如不被另一动物吞食则不能继续发育,而以全部钙化死亡告终。

具体见图1-8-3“肌肉中旋毛虫幼虫”。

图1-8-3 肌肉中旋毛虫幼虫动物采食含有活的幼虫的肌肉后,幼虫在胃内破囊而出,在小肠内经40小时发育为成虫。

第九节旋毛虫病一、学习要点㈠病原学和流行病学特点人既是旋毛虫的终末宿主,又是中间宿主。

猪、猫、狗鼠是主要传染源,人类通过食生或不熟的猪肉或其他动物的肉类而感染。

人群普遍易感,感染主要与生食的饮食习惯有关。

人感染后可产生体液和细胞免疫,对再感染有一定免疫力。

我国在云南、河南、西藏、广东、广西、湖北、黑龙江、吉林、辽宁等地有该病发生或流行。

㈡临床表现潜伏期长短与病情呈负相关,临床症状轻重与感染虫量呈正相关。

急性期主要临床表现:发热、水肿、皮疹、肌痛等。

实验室检查特点:血象白细胞升高,嗜酸性粒细胞明显升高,血肌酸磷酸激酶明显增高。

病人在发病后10d取腓肠肌或三角肌活检,镜检到包囊和活动的幼虫是简便、检出率高的确诊方法。

免疫学检查如酶联免疫吸附试验(ELISA)或间接免疫荧光抗体试验(IFA)对诊断及考核疗效有辅助作用。

㈢诊断依据1. 流行病学史:有进食未熟肉类史。

2. 典型临床表现:发热、水肿、皮疹、肌痛等;血象白细胞升高,嗜酸性粒细胞明显升高,血肌酸磷酸激酶明显增高。

3. 病原学检查或免疫学检查结果阳性;㈣治疗方法病原治疗首选阿苯达唑,剂量400~500mg,2~3次/d,疗程5d。

治疗时注意赫氏反应发生,可从小剂量开始或给予肾上腺皮质激素。

㈤预防措施卫生宣教,提倡熟食,圈养生猪,加强肉类检疫。

二、复习题㈠名词解释1. 旋毛虫病(trichinosis)㈡填空题1. 旋毛虫病是由旋毛线虫寄生于人体所引起的的寄生虫病。

2. 旋毛虫病急性期的主要临床表现有、、和等。

3. 旋毛虫病的病原治疗首选,在治疗时宜注意发生。

㈢选择题1. A1型题⑴旋毛虫病的主要传染源为A.猪B.猫C.狗D.鼠E.以上都是⑵关于旋毛虫病的传播途径,下列哪一项是正确的?A.人类通过进食生或不熟的含有成虫的肉类而感染B.人类通过进食生或不熟的含有活的幼虫包囊的肉类而感染C.人类通过接触含有成虫的水源而感染D.人类通过接触含有幼虫的水源而感染E.以上都不是⑶下列有关旋毛虫病的临床表现的描述中,哪一项是错误的?A.临床症状轻重与感染虫量呈正相关B.急性期主要表现有发热、水肿、皮疹和肌痛C.发热多伴畏寒,以驰张热或不规则热多见D.皮疹多在热退后出现,好发于背、胸、四肢等部位E.肌痛以腓肠肌最明显2. A2型题患者,男性,35岁,商人,广州居民。

旋毛虫病是什么一、旋毛虫病是什么1. 旋毛虫病是什么2. 旋毛虫病的症状3. 旋毛虫病的发病机理二、旋毛虫病吃什么好三、旋毛虫病怎么预防旋毛虫病是什么1、旋毛虫病是什么旋毛虫病(trichinosis)是旋毛形线虫(trichinella spiralis)引起的人畜共患病。

人因生食或未煮熟含有活的旋毛虫幼虫而感染。

主要临床表现有胃肠道症状、发热、眼睑水肿和肌肉疼痛。

本病于1828年在伦敦首次发现人体病例。

我国在1881年发现厦门猪旋毛虫感染,首例患者于1964年发现于云南。

近年来国内许多省、市发现本病,甚至有暴发流行的报告。

2、旋毛虫病的症状2.1、早期:相当于成虫在小肠阶段。

可表现有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等,通常轻而暂短。

2.2、急性期:幼虫移行时期。

病多急起。

主要表现有发热、水肿、皮疹、肌痛等。

发热多伴畏寒、以弛张热或不规则热为常见,多在38—40之间,持续2周,重者最长可达8周。

发热同时,约80%病人出现水肿,主要发生在眼睑、颜面、眼结合膜,重者可有下肢或全身水肿。

进展迅速为其特点。

多持续1周左右。

皮疹多与发热同时出现,好发于背、胸、四肢等部位。

疹形可为斑丘疹、猩红热样疹或出血疹等。

全身肌肉疼痛甚剧。

多与发热同时或继发热、水肿之后出现,病人子肌肉疼痛或压痛,以腓肠肌为甚皮肤呈肿胀硬结感。

重症患者常感咀嚼、吞咽、呼吸、眼球活动时疼痛。

2.3、恢复期:长囊期所致症状。

病程第3—4周,急性期症状渐退,而乏力、肌痛、消瘦等症状可持续较长时间。

3、旋毛虫病的发病机理本病的发病与食生猪肉习惯有关,而与年龄、性别、职业和季节等无关。

发。

猪旋毛虫病的临床症状实验室检查及防治措施猪旋毛虫病是一种由旋毛虫寄生引起的传染病,主要影响猪的健康和生长发育。

本文将介绍猪旋毛虫病的临床症状、实验室检查及防治措施,以帮助养猪户及时了解和预防这种疾病。

一、猪旋毛虫病的临床症状猪旋毛虫病主要症状包括:1. 消瘦:患病的猪出现明显的消瘦,身体状况明显下降。

2. 腹泻:患病的猪出现腹泻症状,粪便呈黄绿色或黄白色,质地稀薄,伴有腰部腹部疼痛。

3. 毛色暗淡:患病的猪毛色暗淡,毛发干燥,失去光泽。

4. 贫血:患病的猪因为旋毛虫感染造成消化道出血,导致贫血和血红蛋白下降。

5. 发育迟缓:患病的幼猪生长发育迟缓,影响肉类产量和质量。

以上症状可能是猪旋毛虫病的表现,但仅依靠临床症状很难做出确诊。

接下来我们将介绍猪旋毛虫病的实验室检查及防治措施。

二、猪旋毛虫病的实验室检查猪旋毛虫病需要依靠实验室检查来做出准确诊断,常见的实验室检查项目包括:1. 粪便检查:采集猪的粪便样本,通过显微镜观察检查是否有旋毛虫的囊和旗ell虫形态。

2. 血液检查:检查患猪的血液中是否有贫血、白细胞增多等异常情况。

3. 病理组织检查:对死亡的猪进行病理解剖,并取得相关组织标本进行检查,以确定是否有旋毛虫寄生。

以上实验室检查项目可以帮助兽医专业人员准确诊断猪旋毛虫病,为接下来的防治工作提供依据。

三、猪旋毛虫病的防治措施1. 定期排泄:养猪户应定期给猪排泄,保持猪舍环境清洁,减少旋毛虫的传播。

2. 饲料卫生:养猪户应定期清洁饲料槽和饮水槽,确保饲料和饮水卫生,减少旋毛虫感染的机会。

3. 合理用药:在兽医指导下,根据疫情情况采用适当的抗旋毛虫药物进行防治,以保障猪的健康。

4. 饲养管理:加强猪的饲养管理,合理布局猪舍和饲养密度,避免猪群过度拥挤。

5. 提高免疫力:通过合理的饲养管理和营养调控,提高猪的免疫力,减少旋毛虫病的发生。