旋毛虫病简介

- 格式:doc

- 大小:67.50 KB

- 文档页数:1

旋毛虫病(Trichinosis)本病是旋毛线虫(pork worm,简称旋毛虫)寄生于人体引起的一种寄生虫病。

旋毛虫可寄生于猪、野猪、鼠、熊等多种动物及人体内,成虫和幼虫分别寄生于同一宿主的小肠和肌肉内。

该病分布于世界各地,以欧美国家发病率较高,在黎巴嫩、泰国、智利等国曾有爆发性流行。

我国自1965年首次报道人体旋毛虫病后,陆续在西藏、云南、河南、东北等地区多次发生此病的流行。

病因及发病机制一般通过进食含有旋毛虫幼虫包囊的生或未煮熟的猪肉而染上本病。

食物在肠内消化后,幼虫在十二指肠自包囊内逸出,并钻入十二指肠及空肠上部的肠壁黏膜,在2天内进行4次蜕皮后发育为成虫。

雄虫交配后死亡,雌虫则寄生于肠黏膜,甚至到达腹膜及肠系膜淋巴结,并产生大量幼虫,后者由淋巴管或血管进入右心,经肺循环回到左心,再随体循环散布全身,但只有到达横纹肌的幼虫才能继续发育,幼虫穿破微血管进入肌细胞内逐渐长大,由于幼虫机械的和代谢产物的刺激,使肌细胞受损,局部出现炎细胞浸润和纤维组织增生。

临床表现潜伏期一般为5~15天,平均10天。

临床症状的严重程度与食入幼虫包囊的多少、生活力的强弱以及人体对旋毛虫的免疫力等因素有关,轻者可无症状,重者可于感染后3~7周内死亡。

根据旋毛虫在体内的生活过程其临床表现可以分为以下3期:(一)小肠期此期约1周,幼虫钻入肠壁引起十二指肠、空肠黏膜充血、水肿,表现为恶心、呕吐、腹泻、腹痛、便秘、食欲不振等胃肠道症状,可伴乏力、畏寒、发热,少数人可有胸痛、胸闷、咳嗽等呼吸道症状。

(二)幼虫移行期典型表现为持续性高热、眼睑和面部水肿、皮疹、血中嗜酸性粒细胞增多等变态反应性症状及全身肌肉酸痛等。

高热可持续2~4周,重者可达6周,以后热度逐渐下降。

发热的同时大多数患者出现眼睑、眼眶周围及面部水肿,重者可伴有下肢甚至全身水肿。

部分病人出现眼球结膜水肿、出血。

约18%的患者出现指、趾甲下线状或半月形出血。

全身性肌痛是本病最为突出的症状,可有肌肉肿胀,硬结感,压痛与触痛明显,尤以腓肠肌、肱二头肌及肱三头肌为甚,患者常呈强迫屈曲状而不敢活动。

寄生虫--猪旋毛虫病旋毛虫病是重要的人畜共患寄生虫病,它是由毛形科(Trichinellidae ) 的旋毛形线虫(Trichinella spiralis)成虫寄生于肠管,幼虫寄生于横纹肌所引起的。

人、猪、犬、猫、鼠类、狐狸、狼、野猪等均能感染。

鸟类可以实验感染。

人若摄食了生的或未煮熟的含旋毛虫包囊的猪肉可患病致死,故肉品卫生检验中将旋毛虫列为首要项目。

【病原形态】成虫细小,雌雄异体(雄虫长为1.4~1.6mm、雌虫长3~4mm)。

前部较细为食道部;食道的前部无食道腺围绕,其后部均由一列相连的食道腺细胞所包裹。

后部较粗包含着肠管和生殖器官。

雌雄虫的生殖器官均为单管型。

尾端有泄殖孔,其外侧为一对呈耳状悬垂的交配叶,内侧有2对小乳突;缺交合刺。

雌虫阴门位于虫体前部(食道部)的腹面中央。

胎生。

成虫寄生于小肠,称之为肠旋毛虫;幼虫寄生于横纹肌内,称肌旋毛虫【生活史】旋毛虫的生活史比较特殊 成虫与幼虫寄生于同一个宿主;宿主感染时,先为终宿主,后变为中间宿主。

旋毛虫正常寄生于人、猪和鼠类等。

宿主摄食了含有幼虫包囊的动物肌肉即被感染,幼虫在消化液的作用下破囊而出到达十二指肠和空肠内,经两昼夜发育为成虫。

交配多在粘膜内进行,交配后不久,雄虫死去,雌虫钻入肠腺或粘膜下的淋巴间隙中发育。

一般在感染后的7~10天开始产幼虫,幼虫产于粘膜中,有时直接产于淋巴管或肠绒毛的乳糜管中。

每条雌虫一生中可产1000~10000条幼虫。

雌虫的寿命为5~6周。

雌虫所产幼虫,经肠系膜淋巴结入胸导管,再到右心,经肺转入体循环,随血流被带至全身各处肌肉,以活动量较大的肋间肌、膈肌、舌肌和嚼肌中较多。

新产的幼虫呈圆柱状,到达肌纤维膜内开始发育;感染后1个月,幼虫长到1mm长,感染后第17~20天幼虫开始盘曲。

感染后第21天开始形成包囊,到第7~8周完全形成。

包囊内的幼虫似螺旋状盘绕,发育充分的幼虫,通常有2.5个盘转,此时幼虫已具感染性,若被另一宿主食下即重新开始下一个生活史。

兽医寄生虫学第一章人畜共患寄生虫病第八节旋毛虫病一、概述定义:旋毛虫寄生于猪、犬、猫、鼠和人引起的一种人畜共患寄生虫病。

分布于世界各地,几乎所有的哺乳动物甚至某些昆虫均能感染旋毛虫。

在公共卫生上具有重要意义。

流行特点:旋毛虫病分布于世界各地,宿主包括人、猪、鼠、犬、猫等49种动物。

人感染旋毛虫多与生吃猪肉,或食用腌制与烧烤不当的猪肉制品有关。

欧美,特别是北美,因食用生香肠和以废肉作为猪的饲料,故造成本病流行。

我国人的旋毛虫病,也是和生吃猪肉的习惯有关的,故常呈区域性分布。

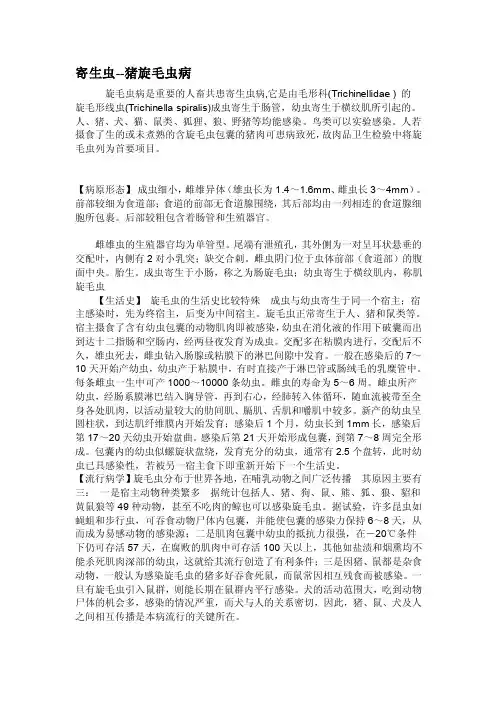

二、形态旋毛虫成虫是一种很小的线虫,雄虫长1.4~1.6毫米,雌虫长3~4毫米,阴门位于食道部中央。

为胎生。

具体见图1-8-1“旋毛虫”。

图1-8-1 旋毛虫1.雌虫2.雄虫3.雄虫尾端幼虫多寄生于动物的横纹肌细胞之间,可长达1.15毫米,能形成包囊。

包囊内一般有1~7条虫体。

包囊有内外两层壁。

外层薄,是机体炎性反应的结果。

内层厚,是机体对被损伤细胞进行修复中由成肌细胞转化而成。

主体蜷曲在包囊内。

包囊呈椭圆或圆形,连同两端的囊角便呈梭形,长0.5~0.8毫米。

具体见图1-8-2“旋毛虫幼虫”。

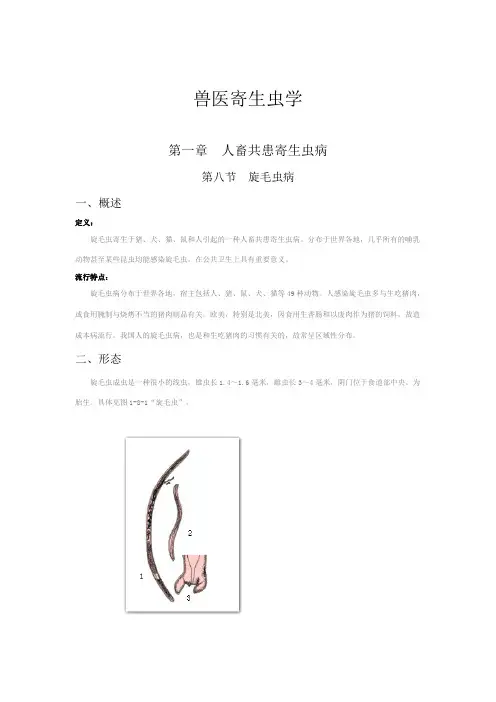

图1-8-2 旋毛虫幼虫1.旋毛虫幼虫2.肌纤维中的旋毛虫(初期)3.包囊中的旋毛虫三、生活史肠内的旋毛虫雌雄交配后,雄虫死亡,雌虫钻入肠黏膜的淋巴间隙,在此产出长约0.1毫米的幼虫,幼虫随淋巴经脑导管、前腔静脉流入心脏,然后随血流散布到全身,在肌肉内,特别是膈肌、舌肌、喉部肌肉、眼肌、咬肌、肋间肌等处停留下来继续发育。

幼虫进入肌肉后14天可达0.8~1.0毫米,并开始倦曲,周围形成包囊,3个月后包囊形成完成,囊内可有1~3个甚至6~7个幼虫。

包囊长轴与肌纤维平行。

被侵害的肌纤维变性,6个月后包囊开始钙化,但囊内幼虫仍能存活数年。

此幼虫如不被另一动物吞食则不能继续发育,而以全部钙化死亡告终。

具体见图1-8-3“肌肉中旋毛虫幼虫”。

图1-8-3 肌肉中旋毛虫幼虫动物采食含有活的幼虫的肌肉后,幼虫在胃内破囊而出,在小肠内经40小时发育为成虫。

旋毛虫病是什么一、旋毛虫病是什么1. 旋毛虫病是什么2. 旋毛虫病的症状3. 旋毛虫病的发病机理二、旋毛虫病吃什么好三、旋毛虫病怎么预防旋毛虫病是什么1、旋毛虫病是什么旋毛虫病(trichinosis)是旋毛形线虫(trichinella spiralis)引起的人畜共患病。

人因生食或未煮熟含有活的旋毛虫幼虫而感染。

主要临床表现有胃肠道症状、发热、眼睑水肿和肌肉疼痛。

本病于1828年在伦敦首次发现人体病例。

我国在1881年发现厦门猪旋毛虫感染,首例患者于1964年发现于云南。

近年来国内许多省、市发现本病,甚至有暴发流行的报告。

2、旋毛虫病的症状2.1、早期:相当于成虫在小肠阶段。

可表现有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等,通常轻而暂短。

2.2、急性期:幼虫移行时期。

病多急起。

主要表现有发热、水肿、皮疹、肌痛等。

发热多伴畏寒、以弛张热或不规则热为常见,多在38—40之间,持续2周,重者最长可达8周。

发热同时,约80%病人出现水肿,主要发生在眼睑、颜面、眼结合膜,重者可有下肢或全身水肿。

进展迅速为其特点。

多持续1周左右。

皮疹多与发热同时出现,好发于背、胸、四肢等部位。

疹形可为斑丘疹、猩红热样疹或出血疹等。

全身肌肉疼痛甚剧。

多与发热同时或继发热、水肿之后出现,病人子肌肉疼痛或压痛,以腓肠肌为甚皮肤呈肿胀硬结感。

重症患者常感咀嚼、吞咽、呼吸、眼球活动时疼痛。

2.3、恢复期:长囊期所致症状。

病程第3—4周,急性期症状渐退,而乏力、肌痛、消瘦等症状可持续较长时间。

3、旋毛虫病的发病机理本病的发病与食生猪肉习惯有关,而与年龄、性别、职业和季节等无关。

发。

旋毛虫病的疾病防治旋毛虫病是旋毛线虫的幼虫寄生于猪的肌肉中所引起的一种线虫病。

除猪感染外,犬、猫、鼠、兔、狼、狐狸等也可感染,还可感染人。

为人畜共患的寄生虫病,对人体健康危害很大。

那么旋毛虫病如何进行防治呢?旋毛虫病是旋毛线虫的幼虫寄生于猪的肌肉中所引起的一种线虫病。

除猪感染外,犬、猫、鼠、兔、狼、狐狸等也可感染,还可感染人。

为人畜共患的寄生虫病,对人体健康危害很大。

那么旋毛虫病如何进行防治呢?1、病原学与流行病学旋毛虫的成虫和幼虫阶段,都寄生在同一个体上。

但是虫体的发育和继代,需要更换宿主。

成虫寄生于宿主的小肠里,也称为肠旋毛虫,雄虫长1.4~1.6毫米,雌虫长3.0~4.O毫米。

虫体前细后粗,生殖器官为单管型。

雄虫无交合刺,雌虫阴门位于食道部中央。

雌虫于感染后第5~10天开始产出幼虫。

幼虫钻入肠壁,经血液和淋巴系统进入全身横纹肌中生长,逐渐蜷缩成螺旋状,称为肌旋毛虫。

由肌旋毛虫的机械性的和代谢产物的刺激,周围形成包囊,约于感染后一个月内完全形成。

包囊形成后6~7个月就开始钙化,但幼虫在钙化的包囊内仍能存活很久,可保持感染能力数年,甚至25年之久。

宿主吃了有肌旋毛虫的鼠类或其他宿主肉屑,包囊被消化,幼虫逸出,在十二指肠和空肠发育成长,经48小时可变成性成熟的肠旋毛虫,雄虫交配后死亡,受精后的雌虫可生活25~45天,产完幼虫后死亡。

2、临床症状猪自然感染本病,多不现症状,仅在宰后检验时发现。

3、病理变化生前仅凭临床症状不易诊断。

主要在屠宰时检查发现,才能确诊。

常用的检验方法,取膈肌左右角各一块,先用肉眼观察肌纤维内是否有小白点样病灶,并剪下24个似米粒大小的肉块,并列夹在两片玻璃板中,将肉块压薄后,低倍显微镜检查,可见带包囊或尚未形成包囊的幼虫。

4、诊断根据临床症状不能做出诊断,确诊需进行膈肌中的虫体检查或实验室诊断。

实验室诊断:目前生前诊断常用的免疫学诊断方法有酶联免疫吸附试验。

5、防治加强猪屠宰检疫工作。

常见猪病防治--旋毛虫病猪旋毛虫病是由猪旋毛虫成虫寄生在猪的小肠,幼虫寄生于身体各部肌肉所引起的一种重要的寄生虫病。

本病呈世界性分布,我国以华南、华中及东北地区流行较广,其中河南、湖北等地是旋毛虫感染率最高,除猪外,目前已知至少有数十种哺乳动物在自然条件下可以感染旋毛虫病。

人由于生吃或者吃未煮熟的患病猪肉而发生严重感染,常常可以造成死亡,因此,本病是一种重要的人畜共患寄生虫病。

(一)病原及流行特点本病的病原为毛形科、毛形属的旋毛虫。

旋毛虫的成虫和幼虫寄生于同一个宿主,成虫寄生于猪的小肠,称为肠旋毛虫,幼虫寄生在猪的横纹肌中,称为肌旋毛虫,其中以膈肌脚、膈肌、腰肌、肋间肌、舌肌、咬肌等部位寄生数量为最多。

幼虫移行到肌肉内,由于机械性和化学性的刺激作用,引起肌纤维变性、肿胀、增生,导致幼虫在横纹肌内形成包囊,包囊呈纺锤形,囊内有一条虫体,有时也含2~3条虫体,幼虫呈螺旋形蜷曲,包囊长轴与肌纤维平行,肉眼可见,时间长久可形成钙化。

旋毛虫病在世界各地均有发生,常呈地方性流行,有自然条件下可以感染百余种动物,包括肉食兽、杂食兽、啮齿类和人。

我国以华中地区较为普遍,是一种重要的人畜共患病。

旋毛虫有很强的抵抗力,在一般环境条件下存活时间很长,在人体中有经31年还保持感染力的报道,在猪体内约经11年还有感染性。

肌肉中有幼虫在-10℃低温条件下能很好地耐受。

盐腌和烟熏都不能杀死肌肉的幼虫,但是70℃以上的高温数分钟内可杀死虫体。

(二)临床症状猪对旋毛虫病有很大的耐受性,自然感染的患猪无明显症状。

严重感染时,患猪表现为食欲减退,呕吐、腹泻、体温升高,幼虫进入肌肉后,引起肌肉发炎,僵硬,肌肉疼痛或麻痹,运动障碍,声音嘶哑,并呈现不同程度的呼吸、咀嚼与吞咽障碍,尿频,眼睑和四肢水肿,逐渐消瘦、衰弱。

(三)诊断自然感染的患猪无明显症状,故生前诊断比较困难,若怀疑猪生前感染旋毛虫病,可采取1小片舌肌进行压片镜检。

同时也可采用皮内变态反应、沉淀反应、酶联免疫吸附试验等血清学方法来加以诊断。

常见猪病防治--旋毛虫病汇报人:2023-12-06目录CONTENCT •旋毛虫病概述•旋毛虫病临床症状与诊断•旋毛虫病预防措施及策略•治疗方法与效果评估•旋毛虫病对养殖业影响及经济损失分析•总结与展望01旋毛虫病概述定义与分类定义旋毛虫病是由旋毛虫寄生于猪、犬、猫等多种动物体内所引起的一种人兽共患寄生虫病。

分类根据旋毛虫的寄生部位和致病特点,可分为肌肉旋毛虫病和内脏旋毛虫病两种类型。

感染来源传播途径危险因素主要感染来源为病猪或带虫猪,人类因生食或半生食含有旋毛虫幼虫的猪肉而感染。

旋毛虫幼虫通过消化道进入人体,在肠道内发育为成虫,成虫产出的幼虫侵入肠壁淋巴系统,进而扩散至全身各器官和组织。

生食或半生食猪肉、猪肉制品加工不当、饲养环境脏乱差等是感染旋毛虫病的主要危险因素。

发病原因及危险因素地区分布人群分布季节分布流行病学特点人类对旋毛虫普遍易感,感染率与年龄、性别、职业等因素无明显关系。

但从事生猪饲养、屠宰、肉制品加工等行业的人群感染风险较高。

旋毛虫病一年四季均可发生,但以秋冬季节感染率较高,可能与秋冬季节人们喜食腌制、熏烤等肉制品有关。

旋毛虫病呈世界性分布,尤以欧美等发达国家感染率较高。

我国各地均有病例报告,以南方地区感染率较高。

02旋毛虫病临床症状与诊断早期症状肌肉症状皮疹消化道症状临床症状表现01020304发热、肌肉疼痛、乏力、食欲不振等。

肌肉僵硬、肿胀、疼痛,以咬肌和腓肠肌为主,严重者可出现肌肉萎缩和功能障碍。

部分患者可出现皮肤瘙痒、红斑、丘疹等症状。

恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。

01020304病原学检查免疫学检查肌肉活检诊断标准诊断方法与标准取患者肌肉组织进行病理检查,观察旋毛虫幼虫和囊包等病理改变。

采用酶联免疫吸附试验(ELISA)等方法检测患者血清中旋毛虫特异性抗体。

通过镜检或培养等方法检测旋毛虫病原体。

结合临床症状、病原学检查、免疫学检查和肌肉活检结果进行诊断。

与皮肤病鉴别如结节性红斑、硬红斑等,需通过皮肤活检和免疫学检查等进行鉴别。

旋毛虫病

传染源

旋毛虫病是由旋毛虫属线虫(蛔虫)引起的,除了传统旋毛虫感染外(在世界范围内的许多食肉动物和杂食类动物上发现),现在被公认的还有其它几类旋毛虫,包括伪旋毛虫(哺乳类和鸟类)、北方旋毛虫(北极熊)、南方旋毛虫(非洲食肉动物和食腐动物)、布氏旋毛虫(欧洲和亚洲西部的食肉动物)、和巴布亚旋毛虫(野生和圈养的猪,巴布亚新几内亚和泰国)。

在非洲的鳄鱼身上发现了津巴布韦旋毛虫,但到目前为止,还没有发现它跟人类的疾病有关!

生活史

根据传统分类,旋毛虫可分为以下几种:旋毛虫线虫、伪旋毛虫、北方旋毛虫、穆氏旋毛虫、南方旋毛虫、巴布亚旋毛虫和津巴布韦旋毛虫。

除了津巴布韦旋毛虫,其他的都与人类的疾病有关。

成虫和幼虫囊包在特定的脊椎宿主体内发育生长,被感染的动物可作为终宿主和潜在的中间宿主,旋毛虫需要第二中间宿主进行周期循环!伴人循环最多见于猪和啮齿动物,也包括其他家养动物,例如:马。

在野生循环中,被感染的动物数量很多,最常感染人类的是熊、鹿和野猪。

人感染旋毛虫病,是因为生食了感染旋毛虫幼虫囊包的肉类(不包括伪旋毛虫和巴布亚旋毛虫,它们没有囊包),接触胃酸和胃蛋白酶后,幼虫从囊包中释放出来,然后侵入到小肠粘膜,它们在小肠粘膜生活四周后发育成成虫。

雌虫2.2毫米长;雄虫1.2毫米长,感染后一周,受精后的雌虫开始产出幼虫,幼虫迁移到横纹肌,在这里继续发育形成囊包。

诊断通常是根据临床症状和血清学检查,还可以通过解剖进行活组织切片检查看是否有旋毛虫幼虫囊包。

地理分布

世界各地均有分布,最常见于欧洲的部分地区和美国。

临床表现

轻度感染可能没有症状,侵入肠道可导致胃肠道症状(腹泻、腹痛、呕吐),幼虫移行到肌肉组织(感染后一周)可引起眶周和面部水肿、睫毛炎、发热、肌肉痛、片状出血、皮疹和外周血嗜酸性粒细胞增多,有时会出现危及生病的症状,如:心肌炎、中枢神经系统病变和肺炎。

囊幼虫在肌肉中可引起肌肉痛和乏力,还会出现血沉的改变。