高中历史:陆王心学

- 格式:docx

- 大小:16.79 KB

- 文档页数:1

从八十年代中期开始特别是九十年代以后,陆王心学进入了一个新的时期。

改革开放为人们从世界的视角研究陆王心学提供了有利条件,使这一时期研究的深度与广度都有了较大的推进。

主要涉及的有心学的思想体系与心学的比较研究等。

关于心学思想体系。

人们比较一致的认为,心学体系内涵丰富,但其核心是“心即理”、“致良知”与“知行合一”三大命题。

第一,陆九渊、王阳明的“心即理”说。

董平认为,“心即理”是象山哲学中最为重要的一个基本命题,也是其所以异于朱熹的关键所在,对它的理解直接到关于象山哲学的整体把握。

“心即理”是一个关于本体的实在论命题,同时也是象山全部哲学的逻辑基点。

它不仅阐明了宇宙万物与人的存在在本质上同一不二,而且阐明了这种不二之原即在于心体的本身实存。

无限阔大的宇宙万物的一体化是以人的主体精神为运行轴心的,因此人的存在就在哲学上被提升到一种至高无上的精神境界(董平:《象山“心即理”说的本体论诠释》,《孔子研究》(曲阜),1999年第2期)。

刘宗贤认为,陆王都有“心即理”思想,但涵义有同有异。

“陆九渊哲学的核心是‘心即理’,‘心即理’论也就是他的本心论。

在此命题中,陆九渊是以人生伦理问题为核心,通过对理的主观化与心的客观化,确立了道德主体与本体合一的‘心’本体”(刘宗贤:《陆王心学研究》,山东人民出版社,1997年,99页)。

王阳明的“心即理”的提出是为了避免朱熹“格物”说分“心”与“理”为二,导致知与行、学问与修养分离的矛盾。

“为了在道德修养中使心与理统一起来,他取陆九渊的‘心即理’思想”。

王阳明的“心即理”是要用所谓人心固有的“天理”来取代客观的“天理”,合人性与天理为一,以达到物理与吾心的统一,并以“心即性”与“性即理”对此加以论证,从而构成他的实践道德说的基本之一(同上,293页)。

杨国荣指出,王阳明以重建心体为其心性之学的出发点,他以“心即理”界定心体,具有多方面的意蕴。

其中既有主体意识规定的多重性,又有心与理的合一与展开的过程性。

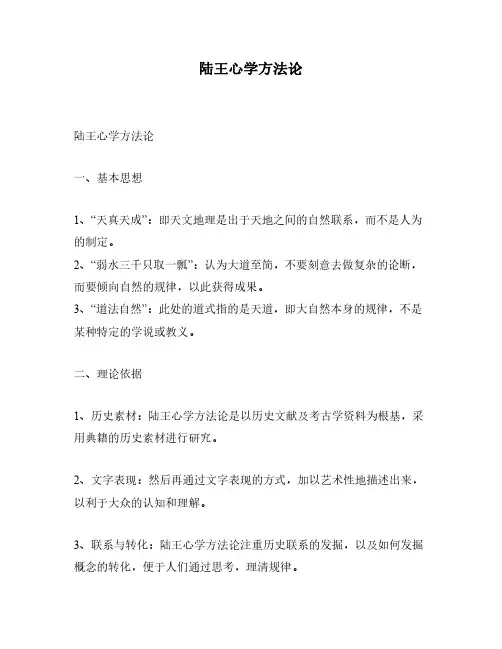

陆王心学方法论

陆王心学方法论

一、基本思想

1、“天真天成”:即天文地理是出于天地之间的自然联系,而不是人为的制定。

2、“弱水三千只取一瓢”:认为大道至简,不要刻意去做复杂的论断,而要倾向自然的规律,以此获得成果。

3、“道法自然”:此处的道式指的是天道,即大自然本身的规律,不是某种特定的学说或教义。

二、理论依据

1、历史素材:陆王心学方法论是以历史文献及考古学资料为根基,采用典籍的历史素材进行研究。

2、文字表现:然后再通过文字表现的方式,加以艺术性地描述出来,以利于大众的认知和理解。

3、联系与转化:陆王心学方法论注重历史联系的发掘,以及如何发掘概念的转化,便于人们通过思考,理清规律。

三、实践问题

1、建构空间:陆王心学方法论认为,要想建构一个有效的精神空间,就必须从中本质的道理出发,从中确立一种可理解的准则,以处理各种问题。

2、实践活动:陆王心学方法论还强调,在实践活动中,要深入到本质原理,以此作为活动的准则,来促进其有效解决问题的能力。

3、改善社会:依据陆王心学方法论的观点,对社会的变化应采取“以自然发展为本,以历史衍变为支撑”的思路,从而改善社会的状况。

四、实践总结

1、统一观念:陆王心学方法论主张“把天下统一为一家”,即把不同的人、物全部统一在一起,形成一个共同的观念,从而使人们相互理解,共同成长。

2、自然改造:依据各种历史文献,认为人们可以在自然的范畴内,运用自然的发展规律,借助自然的力量,作出有效的改变,从而改善人与自然的关系。

3、始终向前:陆王心学方法论还主张,人们应该始终保持勤奋,勇往直前,以坚持学习、实践和创新的精神,以开拓事物的新局面。

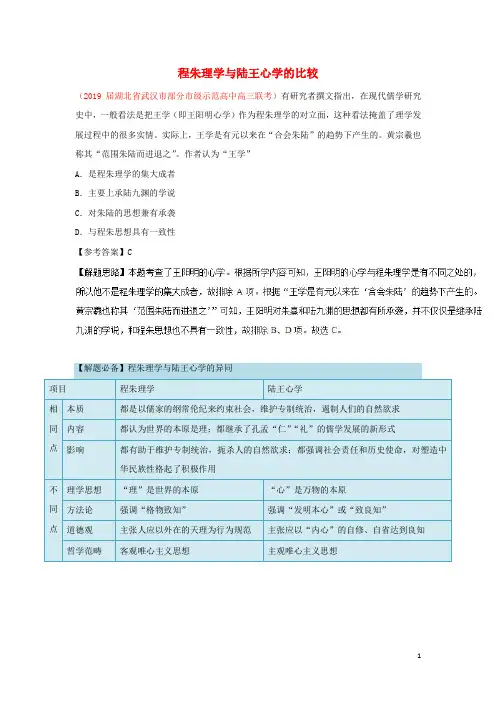

程朱理学与陆王心学的比较(2019届湖北省武汉市部分市级示范高中高三联考)有研究者撰文指出,在现代儒学研究史中,一般看法是把王学(即王阳明心学)作为程朱理学的对立面,这种看法掩盖了理学发展过程中的很多实情。

实际上,王学是有元以来在“合会朱陆”的趋势下产生的。

黄宗羲也称其“范围朱陆而进退之”。

作者认为“王学”A.是程朱理学的集大成者B.主要上承陆九渊的学说C.对朱陆的思想兼有承袭D.与程朱思想具有一致性C【参考答案】朱熹认为“理”在心外,提倡“格物致知”以通“天理”;王阳明强调“理”在心中,主张“致良知”以知“天理”。

这一变化A.颠覆了传统儒学的信条B.不利于理学精神的推广C.有利于儒家信仰的强化D.否定了天理涵盖的内容“人心本自乐,自将私欲缚。

私欲一萌时,良知还自觉。

一觉便消除,人心依旧乐。

”这首古诗反映了A.孟子的仁政思想B.董仲舒的“独尊儒术”思想C.朱熹的理学思想D.王守仁的心学思想嘉靖元年(1522年),礼科给事中上奏疏说:“三代以下,论正学莫如朱熹”,不指名地批判了王阳明。

世宗立即下诏:“不许妄为叛道之经私自传刻,以误正学(程朱理学)。

”当时的明廷批判王阳明,可能是因为阳明心学A.动摇了儒学的正统地位B.离经叛道追求个性解放C.否定了封建纲常合理性D.提升了人的主体地位1.【答案】C【解析】王阳明强调格心获得天理,有利于强化儒学对个人思想的影响,故C项正确;朱、王二人都信奉天理,即传统儒学伦理,故A错误;朱、王从不同角度阐释天理,有利于理学的推广,故B错误;材料反映朱、王二人对获得天理的路径有分歧,而非否定天理涵盖的内容,故D错误。

2.【答案】D3.【答案】D【解析】汉武帝以来,儒学就处于正统地位,而宋明理学以孔孟为正宗,故排除A;离经叛道追求个性解放是对李贽的评论,排除B;阳明心学从根本上是要维护封建纲常,排除C;阳明心学认为人人都可以通过内心反省而成人致圣,突出人的主体地位,与程朱理学墨守封建统治秩序不符,故选D。

陆王心学名词解释

陆王心学是中国传统文化中的一派思想流派,也被称为陆王学派或陆九渊心学。

它起源于宋代,以陆九渊(1140-1210年)和王应麟(1096-1272年)为代表,对朱子学进行了发展和批判,并提出了独特的心学理论。

陆王心学注重对人性、心性和道德修养的研究,强调人性的善良和完善,并主张通过修身养性来实现个人的道德成长和社会和谐。

以下是一些与陆王心学相关的重要名词解释:

心性(Xīn xìng):心性指人的本性或天性,是指个体内在的道德本体。

陆王心学认为人的心性本善,具有内在的道德追求和潜力。

性理(Xìng lǐ):性理是指人性的固有原则和道德规范。

陆王心学认为,人性中蕴含着天理、人理和物理,而这些原理组成了性理,是人类行为和社会伦理的基础。

诚意(Chéng yì):诚意是指人在行为和思维中的真诚和真实。

在陆王心学中,诚意被视为人与天地间的联系和和谐,也是实践道德修养的重要品质。

知行合一(Zhīxíng héyī):知行合一是指知识和实践的统一。

陆王心学认为,知识和学问应该贯彻于实践中,通过实际行动来实现道德境界和自我完善。

致良知(Zhìliáng zhī):致良知是指发挥良知的能力和作用,通过对内心的反省和道德判断,追求善良和正义。

在陆王心学中,致良知被视为实现道德自觉的关键。

陆王心学对中国传统文化和儒家思想产生了重要影响,并在后来的历史中持续发展和传承。

它对个人的道德修养和社会的和谐发展提出了独特的见解和理论,对于探索人性、伦理和人类价值仍具有重要的启示意义。

高考陆王心学知识点作为中国传统文化中重要的一支,陆王心学在高考中也有着重要的地位。

不仅如此,了解陆王心学的相关知识点对于学生们更好地理解传统文化的价值观、道德观,培养正确的人生观、价值观也有着积极的意义。

本文将从五个方面分别阐述高考陆王心学的知识点,以帮助同学们更好地备考。

第一,仁心感恩。

陆王学派注重培养学生的仁心,即使是在高压的备考阶段,也不能忽略对他人的关爱和帮助。

真诚地对待他人,为他人着想,不仅能传递正能量,也能够获得更多的帮助和支持。

同时,感恩是心学中非常重要的一点。

我们要学会感激他人对我们的帮助和付出,无论是父母、老师还是朋友。

通过感恩,我们能够树立正确的价值观,培养良好的人际关系,这些都对我们未来的发展有着积极的影响。

第二,礼心尊重。

陆王心学提倡的礼心即尊重他人,注重人与人之间的互动。

在高考备考的过程中,我们应该养成和他人友好沟通的习惯,尊重他人的观点和意见。

即使在讨论问题时存在分歧,我们也应该保持冷静,尊重不同的观点,包容他人。

通过意识到每个个体的尊重和价值,我们能够建立良好的人际关系,增强团队合作能力,这对于未来职场的发展非常重要。

第三,知心学习。

陆王心学强调学习应该注重内外结合,追求真知,追求对事物本质的理解。

在高考备考中,我们不能只追求卷面上的分数,而是要通过深入学习,真正理解所学知识的内涵,培养扎实的学科素养。

同时,学习也应该注重全面,涉及各个学科的学习,培养综合认识能力和批判性思维,这将对我们未来的终身学习有着重要的影响。

第四,义心奉献。

陆王心学中的义心即是指奉献他人,以利他为己。

无论是在备考阶段还是以后的生活中,我们都应该注重奉献他人,为社会做出自己的贡献。

高考虽然是一次个人的竞争,但我们也应该意识到他人的努力和付出,乐于帮助他人取得成功。

通过关注社会问题,参与公益活动,我们能够增加社会责任感,培养人文关怀意识,提升自己的综合素质。

第五,诚心诚信。

陆王心学中的诚心诚信强调诚实守信的高尚品质。

体会陆王心学衍生出的思想解放倾向及其对封建传统

思想的冲击。

陆王心学(朱熹心学)是中国宋明理学的重要流派,由朱熹所创。

陆王心学强调修身养性,追求心性的纯粹和自我完善,提倡内省和反思。

它的衍生思想中存在着一种思想解放倾向,并对封建传统思想产生了一定的冲击。

1.思想解放倾向:陆王心学追求内心的纯粹和自我完善,主

张个体通过内省和批判性思考,寻求自我解放和自我实现。

它强调自由意志和个人的自主性,鼓励人们解放自己的思

想,摆脱对传统观念和权威的盲从。

2.对封建传统思想的冲击:陆王心学对传统封建思想提出了

一些挑战和批判。

它强调个体的自主性和内省,对传统等

级观念、封建道德规范和礼教进行了质疑。

陆王心学对于

传统仁义礼智的解释与传统观念有所不同,主张理性个体

的自主选择和内心的真诚。

3.推崇个性和独立思考:陆王心学强调个体的心性修养和自

我完善,追求真诚和自由的人格发展,强调思想的创新和

独立自主的思考。

这种个性和独立思考的追求与传统封建

思想中的守旧、从众等价值观念形成了对立。

总的来说,陆王心学的思想解放倾向以及对封建传统思想的冲击在一定程度上启发了人们对传统观念的反思和对个体自由的追求。

它对于封建礼教和传统之权威的质疑,有助于推动社会

观念的转变和思想解放的进程。

然而,虽然陆王心学提出了一定的批判和解放思想的要求,但其对于社会制度和政治权力关系的质疑相对较弱,仍然保持着封建等级的思维框架,与当时的社会现实有着一定的限制。

陆王心学的内容

陆王心学,又称“陆心学”,是一种中国古代哲学思想,历史悠久。

根据中国古代宗

教史学家杨宪益所著《风俗通义》的记载,它的哲学学说可追溯到春秋时期的齐,距今已

有2500多年。

传说陆绩先在齐国及西周朝代传播自己的哲学思想,后来由其子陆修传播

到东周朝代,以示尊重,被称为陆王心学。

当时,以陆绩为起源的哲学学说覆盖了整个齐国之地,与鲁学、荆轲学、后来的墨家

一起被学术界公认为“四大学”,也被部分古代哲学学者称之为“传统”。

由于陆绩具有

特殊的哲学思想,故陆王心的研究也受到了越来越多的重视。

陆王心学主要从许多视角出发,借鉴和提炼了古今中外的诸子百家的思想,通过研究

和自我思考,得出了“兼采各家之所长、完善理学之主义”的结论。

陆王心学归纳认为,“曲则全”,“欲求完善,学不可止也”,他们着重于平衡自然、道德、律法、礼仪、文学和政治等方面的学习,其中讲究“有政为宗,有学为体;道往而止,法以合民,礼以治世,乐以娱众”的内容。

陆王心学的关注点广泛,它认为礼仪也可以算作一种文化哲学,提倡应当大量研究古书,传承古老的精神。

从后来开始,以历代大文豪为代表的毛遂自荐、项羽、木可,以及

战国时期的李斯、老子、庄子等重要历史人物,都在向他们学习他们的哲学思想和尊重他

们的思想。

结论:陆王心学是一种古老而又广泛的哲学思想。

它从许多方面出发,采用古今中外

的诸子百家的思想,提出要兼采各家之所长、完善理学之主义的哲学观点;同时着重于自然、道德、律法、礼仪、文学和政治等方面的学习,强调要大量研究古书,传承古老的精神。

它的内容涉猎广泛,对后世的学术界也产生了巨大的影响。

陆王心学1.陆九渊的学说和朱陆之争〔材料一〕万物森然于方寸之间,满心而发,充塞宇宙,无非此理而已。

──《象山先生全集》卷一〔材料二〕宇宙便是吾心,吾心便是宇宙。

──《象山先生全集》卷三十六〔材料三〕鹅湖之会,论及教人,元晦(朱熹的字)之意欲令人泛观博览而后归之约,二陆之意欲先发明人之本心而后使之博览。

朱以陆之教人为太简,陆以朱之教人为支离,此颇不合。

──《宋元学案》卷七十七《槐堂诸儒学案·朱先生泰卿》【解读】陆九渊,自号象山居士,南宋思想家,是心学的开创者。

陆九渊提出的核心命题是“心即理也”,意思是本心就是天理。

他批评朱熹的理学为“支离”,即说了很多,却不能使人当下感奋,挺立起对儒家价值的坚定信念。

因此他反对埋首书册,日积月累地追求外在的知识,主张于人生日用处直接体悟。

所以他不像程朱那样致力于注经解经,因而他的著作不多,汇集在《象山先生全集》中,这部集子中包括他的书信、杂著、讲义和诗作,他没有写一部注经的书。

陆九渊的心学理论虽不严密,但他的思想言论却具有很大的冲击力,在当时和后来都引起了强烈的反响。

朱、陆对“理”的不同理解,导致了他们在治学方法上的分歧。

朱陆二人方法论上的一次重要的争论发生在鹅湖寺会上。

这就是著名的鹅湖之会。

参加这次会的朱亨记述了他们的分歧:朱熹批评陆的学术方法太简单,陆评朱熹用前人思想中支离破碎的语录来教人。

(1)陆九渊主张用本心去体验天理;(2)南宋时心学的兴起也正说明理学的弊端已经显现;(3)这一时期学术活动活跃的现象说明了思想界比较开放,学术思想能够有自由交流的空间,统治者的思想控制不严格。

2.白鹿洞书院学规父子有亲。

君臣有义。

夫妇有别。

长幼有序。

朋友有信。

右五教之目。

尧、舜使契为司徒,为敷五教,即此是也。

学者学此而已。

其所以学之序亦有五焉。

其别如左。

博学之。

审问之。

慎思之。

明辨之。

笃行之。

右为学之序。

学、问、思、辨四者所以穷理也。

若夫笃行之事,则自修身以至于处事、接物,亦各有所要。

陆王心学史料分析1.陆九渊的学说和朱陆之争〔材料一〕万物森然于方寸之间,满心而发,充塞宇宙,无非此理而已。

──《象山先生全集》卷一〔材料二〕宇宙便是吾心,吾心便是宇宙。

──《象山先生全集》卷三十六〔材料三〕鹅湖之会,论及教人,元晦(朱熹的字)之意欲令人泛观博览而后归之约,二陆之意欲先发明人之本心而后使之博览。

朱以陆之教人为太简,陆以朱之教人为支离,此颇不合。

──《宋元学案》卷七十七《槐堂诸儒学案·朱先生泰卿》【解读】陆九渊,自号象山居士,南宋思想家,是心学的开创者。

陆九渊提出的核心命题是“心即理也”,意思是本心就是天理。

他批评朱熹的理学为“支离”,即说了很多,却不能使人当下感奋,挺立起对儒家价值的坚定信念。

因此他反对埋首书册,日积月累地追求外在的知识,主张于人生日用处直接体悟。

所以他不像程朱那样致力于注经解经,因而他的著作不多,汇集在《象山先生全集》中,这部集子中包括他的书信、杂著、讲义和诗作,他没有写一部注经的书。

陆九渊的心学理论虽不严密,但他的思想言论却具有很大的冲击力,在当时和后来都引起了强烈的反响。

朱、陆对“理”的不同理解,导致了他们在治学方法上的分歧。

朱陆二人方法论上的一次重要的争论发生在鹅湖寺会上。

这就是著名的鹅湖之会。

参加这次会的朱亨记述了他们的分歧:朱熹批评陆的学术方法太简单,陆评朱熹用前人思想中支离破碎的语录来教人。

(1)陆九渊主张用本心去体验天理;(2)南宋时心学的兴起也正说明理学的弊端已经显现;(3)这一时期学术活动活跃的现象说明了思想界比较开放,学术思想能够有自由交流的空间,统治者的思想控制不严格。

2.白鹿洞书院学规父子有亲。

君臣有义。

夫妇有别。

长幼有序。

朋友有信。

右五教之目。

尧、舜使契为司徒,为敷五教,即此是也。

学者学此而已。

其所以学之序亦有五焉。

其别如左。

博学之。

审问之。

慎思之。

明辨之。

笃行之。

右为学之序。

学、问、思、辨四者所以穷理也。

若夫笃行之事,则自修身以至于处事、接物,亦各有所要。

《陆王心学》趣味学史教学设计(六)安徽朱轶材1、《陆九渊的少年故事》陆九渊在很小的时候就表现出作为一位思想家的天分,请看《宋史•儒林四》中记载其幼年的故事:生三四岁,问其父天地何所穷际,父笑而不答。

遂深思,至忘寝食。

及总角,举止异凡儿,见者敬之。

谓人曰:“闻人诵伊川(程颐)语,自觉若伤我者。

”又曰:“伊川之言,奚为与孔子、孟子之言不类?近见其间多有不是处。

”初读《论语》,即疑有子之言支离。

他日读古书,至“宇宙”二字,解者曰“四方上下曰宇,往古来今曰宙”,忽大省曰:“宇宙内事乃己分内事,己分内事乃宇宙内事。

”又尝曰:“东海有圣人出焉,此心同也,此理同也。

至西海、南海、北海有圣人出,亦莫不然。

千百世之上有圣人出焉,此心同也,此理同也。

至于千百世之下有圣人出,此心此理,亦无不同也。

”陆九渊从小体现出思想者的以下特点:其一,怀疑精神,甚至对常人视而不见的常识发出疑问,并锲而不舍地思考,乃至于废寝忘食,如他对程颐所言感到伤害童心,思想与孔孟有不符之处;其二,独立思考精神,不盲从先贤,注重自我的心得,如读《论语》感觉经典中“疑有子之言支离”;其三,追求普遍性原理,这是哲学与个体世界观的根本差异之所在,最终领悟出“宇宙便是吾心,吾心即是真理”,反省内心就可得到天理。

(根据张文修《陆九渊“六经注我”的生命实践诠释学》编写)2、《王阳明的粉丝们》王阳明先生,受到很多人的崇拜,可以说粉丝多多,而且类型多多。

我们略举几位吧。

在1904——1905年日俄战争中击败俄国海军的日本海军大将东乡平八郎刻了一块印章,佩戴在身,上面刻着“一生伏首拜阳明”。

中国近代一代枭雄蒋介石也很崇拜王阳明的,1949年败退台湾时,把台湾草山改为阳明山。

维新变法的康有为、梁启超,为探索救国之路的孙中山都曾潜心研究过王阳明的著作,深受王阳明思想的影响,著名的教育家陶行知、徐特立也大加赞赏王阳明的教育思想。

毛主席少年时也曾读过《王阳明全集》、《传习录》,并逐句逐字做了批注,后来对王阳明的思想更是有所批判与创新,近年来,随着余怀彦教授的《王阳明的五百年》,它的副题叫做《中国与世界的王阳明》,王阳明的学说更是漂洋过海,从古老的中国走向世界。

陆王心学的主要内容1. 导言陆王心学是中国传统文化中的一种思想体系,由明代学者王守仁和陆九渊创立。

它强调人与天地之间的和谐关系,以及人性的完善和发展。

陆王心学是中国传统文化中重要的一部分,对于理解中国古代哲学和道德观念具有重要意义。

2. 心性论在陆王心学中,心性论是核心概念之一。

它认为人的内在本质即“性”,而“心”则是性的表现和运作方式。

性本善,但受到外界环境和个人欲望的影响而产生恶行。

通过修养自己的心性,使其回归本善状态,实现道德完善。

3. 知行合一知行合一是陆王心学的重要原则之一。

它强调知识与实践的统一,在实践中不断提高自己的道德修养。

只有通过实践来验证知识,并将其转化为自己的行为准则,才能真正实现道德完善。

4. 阐述天理天理是陆王心学中另一个核心概念。

它认为天地万物都有自己的规律和道理,人应当依照天理来行事。

通过观察自然界的现象和规律,人们可以认识到天理的存在,并将其运用到自己的生活中。

5. 父子关系陆王心学强调家庭伦理,尤其是父子关系的重要性。

他们认为,父亲应该是儿子道德修养的榜样,通过慈爱和严格要求来教育子女。

同时,儿子也应该尊敬父亲,并遵守家庭伦理的原则。

6. 社会治理陆王心学对社会治理也有一定的探讨。

他们认为,一个良好的社会秩序建立在个人道德修养的基础上。

政府应该以身作则,以正义和仁爱来治理社会。

同时,个人也应该履行自己的社会责任,为社会做出贡献。

7. 自我完善与天命在陆王心学中,自我完善是每个人应该追求的目标之一。

通过修养心性、实践知行合一等方法,使得个人能够达到道德的完善。

同时,他们也强调个人与天命的关系,认为每个人都有自己的天命,应该在此基础上追求自我完善。

8. 影响与传承陆王心学对中国古代文化产生了深远影响,并延续至今。

它对后世的儒家思想、道家思想和佛教思想等都有一定的影响。

陆王心学在中国传统文化中占据重要地位,被广泛传承和研究。

结语陆王心学是中国传统文化中重要的一部分,它通过强调人与天地之间的和谐关系、心性修养、知行合一等原则来推动个人道德完善。

陆王心学高考知识点陆王心学是一门涉及到人类内心、情感、道德、智慧等方面的学问,它的基本理念是通过修炼心境来达到人生的最高境界。

在高考中,掌握陆王心学的知识点,不仅有助于理解人性和情感相关的题目,还能提升自身的思维能力和审美情趣。

下面,就让我来简要介绍一些与陆王心学相关的高考知识点。

一、人的情感和处理情感的能力在陆王心学中,情感被认为是人类最深沉、最神秘的一种力量。

它可以影响人的思维和行为,决定一个人的幸福和成功。

因此,高考中经常会涉及到情感的表达和处理。

例如,在语文和文学类的题目中,要求考生通过作品的情感描写、人物形象塑造等方面来展示自己的理解能力和情感表达能力。

二、人的人生观和价值观陆王心学主张“格物致知”,通过对事物的观察和思考,锤炼自己的心境,培养正确的人生观和价值观。

在高考中,考查的也经常是考生对人生观和价值观的理解和思考。

例如,在语文和哲学类的题目中,要求考生分析作品中的人生观和价值观,或者通过哲学思考来探讨人生的意义和价值。

三、人的智慧和思维能力陆王心学主张修炼内心,提升自己的智慧和思维能力。

在高考中,也会考查考生的思维能力和分析问题的智慧。

例如,在语文和逻辑类的题目中,要求考生分析文章的结构和逻辑关系,或者通过推理和辩证思维来解决问题。

四、人与自然的关系陆王心学认为,人是自然之子,与自然有着密切的联系和互动。

在高考中,也会涉及到人与自然的关系。

例如,在生物和地理类的题目中,要求考生理解自然生态系统的运行规律,或者分析人类活动对自然环境的影响和保护措施等。

五、虚实之间的关系陆王心学主张遵循“道法自然”的原则,认为现实世界是有虚实之分的,并通过观察和思考来认识虚实之间的关系。

在高考中,也会考查对虚实关系的理解和运用。

例如,在语文和艺术类的题目中,要求考生理解作品中的虚实表达和意象符号,或者通过绘画和摄影来表达自己的虚实观点。

综上所述,陆王心学的高考知识点涉及到人的情感和处理情感的能力、人的人生观和价值观、人的智慧和思维能力、人与自然的关系以及虚实之间的关系等方面。

高中历史陆王心学(考试总分:260 分考试时长: 120 分钟)一、单选题(本题共计 40 小题,共计 160 分)1、(4分)“提出‘心即理也’,主张‘发明本心’”的理学家是A.二程B.朱熹C.陆九渊D.王阳明2、(4分)王阳明认为:“良知致人于平等,亦即使之得自由。

盖人求得心,则一切外在之标准悉丧失其威权,而言语行为皆纯由个人自决”。

材料表明A.将权威作为判断是非的标准B.继承了程朱理学的纲常礼教C.追求自由平等反对君主专制D.为进步思潮产生奠定了基础3、(4分)在修养理论上,王阳明继承了陆九渊的“发明本心”思想,以“本心”认识“圣贤之心”,反对用先验观念强制管辖心灵。

王阳明的这一主张A.体现出一定的平等与叛逆萌芽B.有效提升了普罗大众的个人修养C.解放了宋明理学对人们的束缚D.被明清三大思想家所继承和发扬4、(4分)中国古代某思想家:“哑子吃苦瓜,与你说不得,你要知此苦,还须你自吃。

”材料体现下列哪一思想A.格物致知B.本心体悟C.知行合一D.日积月累5、(4分)“他竭力鼓吹‘去人欲,存天理’,只要人们体识到心中固有的‘良知’,扫灭私欲,哪怕‘愚夫愚妇’也可以成为圣人。

”文中的“他”是A.董仲舒B.朱熹C.王阳明D.李贽6、(4分)“不离日用常行内,直造先天未画前”,下列表述最接近这一思想内涵的是A.纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行B.一生未悟诚明了,百行须知孝悌先C.无声无臭独知时,此是乾坤万有基D.格物致知诚意正心,修身齐家治国7、(4分)嘉靖皇帝曾指责王阳明“放言自恣,诋毁先儒,号召门徒虚声附和,用诈任情,坏人心术”。

这说明王阳明心学A.具有思想启蒙的意义B.背离了传统儒学C.没有维护封建统治秩序D.致良知不合君主愿望8、(4分)浙江历史上名人辈出,王守仁、黄宗羲、鲁迅就是浙江最具代表性的思想家、文学家之一。

一学生收集了他们的相关言论,下列有关他们的言论分析不正确的是甲:“发窍之最深处,是人心一点灵明”,“充天塞地中间,只有这个灵明”。

陆王心学--王阳明心学思想王守仁(1472-1529),又称王阳明,是中国明代最著名的思想家、哲学家、文学家和军事家。

陆王心学之集大成者,一生事功赫赫,是中国历史上罕见的全能大儒,也是通达至道的彻觉圣哲。

(中国历史上“立德、立功、立言”都很显著的有两个半人,这两个人是指诸葛亮、王阳明,另半个人是指曾国藩。

而诸葛立言远不及阳明。

)心学”作为新儒学(宋明理学)的重要一脉,究其源,可以追溯到南宋的陆九渊。

陆九渊强调,学须知本,其本即是圣人之心,也即是圣人之道。

陆九渊学术的特点是不立文字,内求于心,反对支离于经传文字之间,而未能得道,提出“学苟知本,六经皆我注脚”。

陆象山并未把自己的学说称之为心学,王阳明则明确地表明,“圣人之学,心学也”。

提出:“盖…四书‟、…五经‟不过说这心体,这心体即所谓道。

心体明即是道明,更无二:此是为学头脑处。

”认为儒家经典只是为了说明心体的,这是对陆九渊以六经为我心之注脚思想的继承。

并认为心即是道,心体明即是道明,心、道没有区别,这是做学问的首要处。

进而王阳明强调:“圣人述六经,只是要正人心。

”“理一而已矣,心一而已,故圣人无二教,而学者无二学。

”心学的创立,于后世影响极为深远,清代中兴名臣曾国藩,到维新派主要人物梁启超,国学大师胡适、新文化运动陈独秀,民国领袖孙中山,后来的蒋介石,毛泽东等等,皆受心学的影响很大。

阳明心学在日本,直接成为了明治维新中,传统思想抵制全盘西化的基础,一度成为显学。

龙场悟道明武宗正德元年(1506年),王阳明因反对宦官刘瑾,被廷杖四十,谪贬至贵州龙场当驿丞。

正如他后来所说:“谪官龙场,居夷处困,动心忍性之余,恍若有悟,体验探求,再更寒暑,证诸五经、四子,沛然若决江河而放诸海也。

然后叹圣人之道坦如大路。

”在龙场这既安静又困难的环境里,王阳明结合历年来的遭遇,日夜反省。

一天半夜里,他忽然有了顿悟,这就是著名的“龙场悟道”。

从龙场悟道,王阳明完成了全新的体悟,也奠定了后来整个心学体系的基础,认识到“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也。

高中历史:陆王心学

史料一万物森然于方寸之间,满心而发,充塞宇宙,无非此理。

——《象山先生全集》史料二(王阳明)进一步发展、完善了陆九渊的心学体系……与程朱理学形成分庭抗礼之势……王阳明继承了陆九渊“发明本心”的思想,主张从“本心”入手去认识圣贤之心……以自己的内心为最高权威,反对用先验观念强制管辖心灵,体现出一定的平等和叛逆萌芽。

——张帆《中国古代简史》[史料解读]

(1)史料一反映了陆九渊认为“理”不必向外探求,只需反省内心即可,实际上是主张用本心去体验天理。

解读史料时,要注意看史料的出处,从史料一的出处《象山先生全集》可以看出史料一是陆九渊的观点。

“满心而发”说明了陆九渊主张用本心去体验天理。

(2)史料二中“从‘本心’入手去认识圣贤之心”“以自己的内心为最高权威”“反对用先验观念强制管辖心灵”反映了王阳明的主张属于主观唯心主义哲学范畴。

[史料运用]

(1)结合史料一和所学知识,指出理学和心学在寻求“理”的方式上有何不同?二者在本质上的区别是什么?

[提示]不同:“格物致知”和反省内心。

区别:理学属于客观唯心主义,心学属于主观唯心主义。

(2)根据史料二和所学知识,指出王阳明的主张是如何传承和发展儒学思想的。

[提示]继承了孟子的“性本善”思想,肯定了程朱理学的“格物致知”说,完善了陆九渊的心学体系。

第1 页共1 页。