4 阴阳应象大论(治则)

- 格式:ppt

- 大小:397.50 KB

- 文档页数:33

《黄帝内经》的理论体系《黄帝内经》的理论体系历代医家用分类法对《黄帝内经》进行研究。

其中分类最繁的是杨上善,分做18 类;最简的是沈又彭,分做4 卷。

各家的认识较为一致的是脏象(包括经络)、病机、诊法和治则四大学说。

以下是小编整理的《黄帝内经》的理论体系,一起来看看吧。

这四大学说是《黄帝内经》理论体系的主要内容。

现分述如下:一、脏象学说脏象学说是研究人体脏腑组织和经络系统的生理功能、相互之间的联系以及在外的表象乃至与外环境的联系等等之学说。

脏象学说是以五脏六腑十二经脉为物质基础的。

《灵枢·经水》说:“若夫八尺之士,皮肉在此,外可度量切循而得之。

其死,可解剖而视之,其脏之坚脆,腑之大小,谷之多少,脉之长短,血之清浊,气之多少,十二经之多血少气,与其少血多气,与其皆血多气,与其皆少血气,皆有大数。

”当然有关解剖学之内容还远不止此,但更重要的还是通过大量的医疗实践不断认识、反复论证而使此学说逐渐丰富起来的,最终达到了指导临床的高度。

《黄帝内经》充分认识到“有诸内必形诸外”的辩证法则,使脏象学说系统而完善。

正如《灵枢·本脏》说:“视其外应以知其内脏,则知所病也。

”脏象学说主要包括脏腑、经络和精气神三部分。

脏腑又由五脏、六腑和奇恒之腑组成。

五脏,即肝、心、脾、肺、肾。

《素问·五脏别论》指出:“所谓五脏者,藏精气而不泻也,故满而不能实。

”《灵枢·本脏》说:“五脏者,所以藏精、神、血、气、魂、魄者也。

”六腑,即胆、胃、大肠、小肠、膀胱和三焦。

《素问·五脏别论》说:“六腑者,传化物而不藏,故实而不能满也。

”奇恒之腑也属于腑,但又异于常。

系指脑、髓、骨、脉、胆和女子胞。

这里边胆即是大腑之一,又属于奇恒之腑。

《素问·五脏别论》说:“脑、髓、骨、脉、胆、女子胞,此六者地气之所生也,皆藏于阴而象于地,故藏而不泻,名曰奇恒之腑。

”脏腑虽因形态功能之不同而有所分,但它们之间却不是孤立的,而是相互合作、相互为用的`。

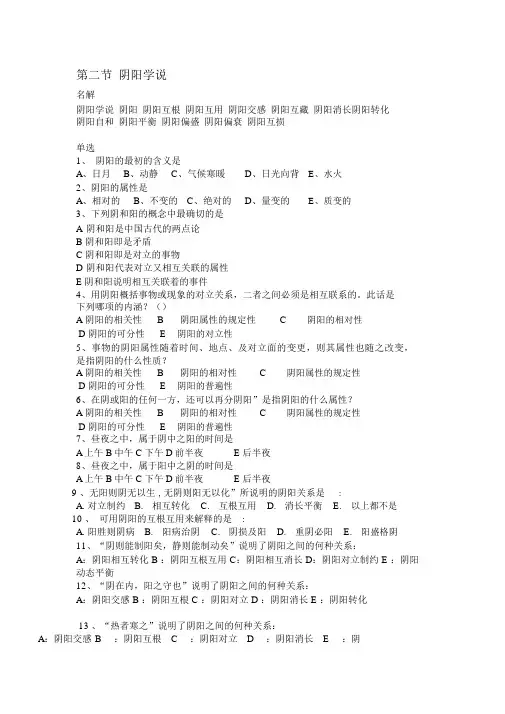

第二节阴阳学说名解阴阳学说阴阳阴阳互根阴阳互用阴阳交感阴阳互藏阴阳消长阴阳转化阴阳自和阴阳平衡阴阳偏盛阴阳偏衰阴阳互损单选1、阴阳的最初的含义是A、日月B、动静C、气候寒暖D、日光向背E、水火2、阴阳的属性是A、相对的B、不变的C、绝对的D、量变的E、质变的3、下列阴和阳的概念中最确切的是A阴和阳是中国古代的两点论B阴和阳即是矛盾C阴和阳即是对立的事物D阴和阳代表对立又相互关联的属性E阴和阳说明相互关联着的事件4、用阴阳概括事物或现象的对立关系,二者之间必须是相互联系的。

此话是下列哪项的内涵?()A 阴阳的相关性B阴阳属性的规定性C阴阳的相对性D 阴阳的可分性E阴阳的对立性5、事物的阴阳属性随着时间、地点、及对立面的变更,则其属性也随之改变,是指阴阳的什么性质?A 阴阳的相关性B阴阳的相对性C阴阳属性的规定性D 阴阳的可分性E阴阳的普遍性6、在阴或阳的任何一方,还可以再分阴阳”是指阴阳的什么属性?A 阴阳的相关性B阴阳的相对性C阴阳属性的规定性D 阴阳的可分性E阴阳的普遍性7、昼夜之中,属于阴中之阳的时间是A上午B中午C下午D前半夜E后半夜8、昼夜之中,属于阳中之阴的时间是A上午B中午C下午D前半夜E后半夜9 、无阳则阴无以生 , 无阴则阳无以化”所说明的阴阳关系是:A. 对立制约B.相互转化C.互根互用D.消长平衡E.以上都不是10 、可用阴阳的互根互用来解释的是:A. 阳胜则阴病B.阳病治阴C.阴损及阳D.重阴必阳E.阳盛格阴11、“阴则能制阳矣,静则能制动矣”说明了阴阳之间的何种关系:A:阴阳相互转化 B :阴阳互根互用 C:阴阳相互消长 D:阴阳对立制约 E :阴阳动态平衡12、“阴在内,阳之守也”说明了阴阳之间的何种关系:A:阴阳交感 B :阴阳互根 C :阴阳对立 D :阴阳消长 E :阴阳转化13、“热者寒之”说明了阴阳之间的何种关系:A:阴阳交感B:阴阳互根C:阴阳对立D:阴阳消长E:阴阳转化14、“寒极生热”说明了阴阳之间的何种关系:A:阴阳交感B:阴阳对立C:阴阳互根D:阴阳消长E:阴阳转化15、“阴中求阳”说明了阴阳之间的何种关系:A:阴阳交感B:阴阳对立C:阴阳互根D:阴阳消长E:阴阳转化16、“阴损及阳”说明了阴阳之间的何种关系:A:阴阳交感B:阴阳对立C:阴阳互根D:阴阳消长E:阴阳转化17、“阴阳离决,精神乃绝”是指:A:阴阳平衡关系的破坏 B :阴阳对立关系的破坏 C :阴阳互根关系的破坏D:阴阳消长关系的破坏 E :阴阳转化关系的破坏18 、阴阳交感是指 :A. 阴阳二气是运动的B.阴阳二气的相互交通运动C.阴阳二气的和谐状态D.阴阳二气的对立19、可用阴阳转化来解释的是A 阴盛则阳病B 阴盛则寒C 阳盛则热D 热极生寒E 阳虚阴盛20.以阴阳概括说明事物 , 下列属阳的是 :A.青, 白B. 晦暗C. 黄, 赤D. 呼吸微弱E. 声音低怯21.以阴阳概括说明事物 , 下列属阴的是 :A.黄, 赤B. 青, 白C. 鲜明D. 呼吸有力E. 声高气粗22.防治疾病的基本原则是 :A.补益正气B. 补虚泻实C. 清除邪气D. 泻阴损阳E. 调理阴阳23.古人提出”春夏养阳 , 秋冬养阴”旨在强调 :D.保A. 阳气的重要性B.春夏重在保养阳气C.秋冬重在保养阴气养阴气的重要性 E.调养四时阴阳的重要性24.阴阳偏胜形成 :A.实证B. 里证C. 热证D. 寒证E. 表证25.”热者寒之”的治疗方法主要适用于 :A.表证B. 虚热证C. 里证D. 实热证E. 寒证26.阴邪盛而导致的寒实证 , 其治疗方法是 :A.实者泻之B. 虚者补之C. 寒者热之D. 热者寒之E. 阴病治阳27.”阳病治阴”的方法适用于 :A.阳偏盛证B. 阴偏盛证C. 阴偏衰证D. 阳偏衰证E. 阴阳偏衰证28.”阴病治阳”的方法适用于 :A.阳偏盛证B. 阳偏衰证C. 阴偏盛证D. 阴偏衰证E. 阴阳偏衰证29.以阴阳失调来阐释真寒假热 , 真热假寒则是 :A.阴阳偏盛B. 阴阳偏衰C. 阴阳互损D. 阴阳亡失E. 阴阳格拒30.属于阳证范围的是 :A.寒证B. 表证C. 里证D. 虚证E. 以上都不是31.属于阴证范围的是A. 热证B.虚证C.实证D.表证E.以上都不是32.”诸寒之而热者取之阴”指的是 :A.以寒泻阳B. 以热袪阴C. 以寒补阴D. 以热补阳E. 补阴助阳33.”益火之源 , 以消阴翳”的治法最适用于 :A.阴盛则寒之证B. 阳虚则寒之证C. 阴盛伤阳之证D. 阴损及阳之证E. 以上都不是34.”壮水之主 , 以制阳光”是指 :A.阴病治阳B. 阳病治阴C. 阴中求阴D. 阳中求阴E. 补阴扶阳35.在补阳时适当配以补阴药的治法 , 称为 :A.阴中求阳B. 阳中求阴C. 阴病治阳D. 阳病治阴E. 阴阳双补36.以补阴药为主 , 适当配伍补阳药的治疗方法属于 :A.阴中求阳B. 阳中求阴C. 阴病治阳D. 阳病治阴E. 平补阴阳37.”阳病治阴”的治则是针对下列何证 :A.阳损及阴之证B. 阳盛伤阴之证C. 阳虚阴盛之证D. 阳气暴脱之证E. 阴虚阳亢之证38.”阴病治阳”的治疗原则适用干 :A.阴胜阳虚B. 阳盛阴虚C. 阳虚阳亢D. 阳虚阴盛E. 阴阳两虚39.”热者寒之”的治法适用于 :A.阳胜则热之证B. 阴盛格阳之证C. 阴阳两虚之证D. 阴虚则热之证E. 以上都不是.40 属于阴的味是 :A.酸B.辛C.甘D.淡E.以上都不是多选1、阳的属性有A 、兴奋B、明亮C、滋润D、温煦E、潜藏2、阴阳学说认为,阴和阳之间的平衡A 、是绝对的B 、是相对的C 、是等量的D 、是动态 E、是永恒的3 、以下事物具有阴阳联络的是:A.天B.夜C.水D. 热E.火4、下述具有阴阳对立制约关系的是 :A. 上B.升C.火D.寒E. 降5、阴阳的互根互用旨在说明 :A. 阴和阳是对立统一的B.阴和阳具有各自的独立性C. 阴和阳任何一方都不能脱离另一方而独立存在D.阴阳二气是有相互感应的E.每一方都以对方作为自己存在的前提和条伴6 、以下具有互根关系的是 :A.地B.上C.寒D.热E.降7、标志阴阳相对性的事物是 :A. 前半夜B. 白昼C.黑夜D. 上午E. 后半夜8、下述哪两种情况属于阴阳转化现象:A. 阴虚内热 B 阳虚外寒 C. 寒极生热 D. 热极生寒 E. 阳胜则热9 、下述哪两种治疗原则适用于阴阳偏胜偏衰病变:A. 热者寒之B.寒者热之C.滋阴补阳D.实者泻之E.虚者补之10、阴阳消长是A 绝对的B 相对的C 稳定的D 无条件的E 有条件的11、用阴阳互根互用原理来解释的有A. 阳中求阴B. 阴损及阳C. 阳病治阴D. 阳胜则阴病E. 气虚导致血虚12、. 属阴阳制约原理的治法是:A. 阴阳双补B. 阳病治阴C.阳中求阴D. 阴中求阳E. 寒者热之13、阴阳的相对性表现在:A. 阳制约阴B.阴根于阳C.阴消则阳长D. 阴阳中复有阴阳E. 阴阳双方是通过比较而分阴阳的14 、阴阳偏胜的治疗方法是 :A. 寒者热之B.热者寒之C.泻阴补阳D.阴病治阳15 、阴阳偏哀的治疗方法是 :A. 寒者热之B.热者寒之C.补阴泻阳D.阳病治阴16 、症见寒象的病人 , 其病机当是 :A. 阳虚B.阴虚C.阳胜D.阴胜E.阴阳俱哀E. 阳病治阴 E. 阴病治阳17、发热的病人 , 其病机当是 :A. 阳虚B.阴胜C.阴虚D.阴胜E.阴阳俱胜18.阴阳偏胜的治疗原则是 :A. 补其不足B.虚则补之C.损其有余D.实者泻之E.损者益之19 、根据阴阳互根原理确定的治疗方法是:A. 阳病治阴B.阴病治阳C.泻阳益阴D.阳中求阴E.阴中求阳20.阴阳学说指疾病的诊断,是指 :A.腹胀,便溏、烦燥易怒,为肝病犯脾B.色泽鲜明属阳,色泽晦暗属阴C.数脉为阳 , 迟脉为阴D.面见赤色,脉象洪,可诊断为心火盛E.面见青色,与肝病有关填空1、阴阳学说的基本内容包括阴阳的________,_______,_______,________,_________,___________.2、根据阴阳的属性与可分性, 一日之中属于阴中之阳的时间是_______, 属于阳中之阴的时间是 ___________.3、根据阴阳的属性与可分性, 五脏属______, 六腑属 __________.其中脾为________, 肝为 _______, 肾为 _________.4、( 素问。

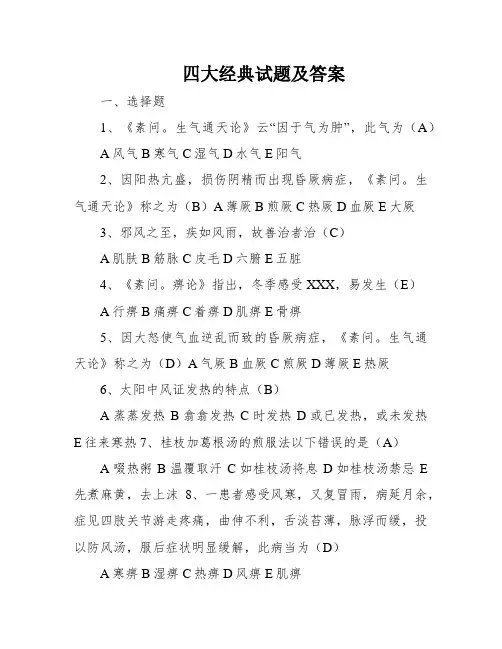

四大经典试题及答案一、选择题1、《素问。

生气通天论》云“因于气为肿”,此气为(A)A风气B寒气C湿气D水气E阳气2、因阳热亢盛,损伤阴精而出现昏厥病症,《素问。

生气通天论》称之为(B)A薄厥B煎厥C热厥D血厥E大厥3、邪风之至,疾如风雨,故善治者治(C)A肌肤B筋脉C皮毛D六腑E五脏4、《素问。

痹论》指出,冬季感受XXX,易发生(E)A行痹B痛痹C着痹D肌痹E骨痹5、因大怒使气血逆乱而致的昏厥病症,《素问。

生气通天论》称之为(D)A气厥B血厥C煎厥D薄厥E热厥6、太阳中风证发热的特点(B)A蒸蒸发热B翕翕发热C时发热D或已发热,或未发热E往来寒热7、桂枝加葛根汤的煎服法以下错误的是(A)A啜热粥B温覆取汗C如桂枝汤将息D如桂枝汤禁忌E 先煮麻黄,去上沫8、一患者感受风寒,又复冒雨,病延月余,症见四肢关节游走疼痛,曲伸不利,舌淡苔薄,脉浮而缓,投以防风汤,服后症状明显缓解,此病当为(D)A寒痹B湿痹C热痹D风痹E肌痹9、一患者老年花甲,终岁首晕目眩,时有上肢麻木,肌肉跳动,根据“病机十九条”,其病位当在(B)A心B肝C脾D肺E肾10“淋家,不可发汗”是因为(D)A失血过多,气血两虚B热盛伤阴,阴伤火炽C阴精亏损,营血不足D湿热下注,久则伤阴E阳气虚损,营阴不化11、“腹满不减,减不足言”提醒(A)A热实腹满B寒实腹满C虚寒腹满D虚热腹满E瘀血腹满12、头汗出,大便硬,心下满,手足冷者,宜用(B)A大陷胸汤B柴胡桂枝干姜汤C栀子豉汤D小柴胡汤E 茵陈蒿汤13、心烦呕吐,发烧下利,口苦咽干者宜用(C)A吴茱萸汤B理中汤C黄芩加半夏汤D大柴胡汤E小柴胡汤14、太阴虚寒腹痛的特点(A)A时腹自痛B腹满而痛C下腹部疼痛D上腹部疼痛E下利腹痛15、《金贵要略》中“治未病”的寄义是指下列何项(D)A未病先防,未病绸缪B注意调养,加强体质C内养正气,外慎风寒D已病防传,截断传变E初期诊断,初期治疗16、胸痹病,心痛彻背,背痛彻心者宜选用下列何方治疗(E)A瓜蒌薤白白酒汤B黄芪建中汤C八味肾气丸D桂枝加龙骨牡蛎汤E乌头赤石脂汤17、旋覆花汤主治下列何种病证(B)A肾着B肝着C脾约D积聚E奔豚气18、脉浮、肤肿按之没指,其腹如鼓、不渴不恶风者是下列何证的主要临床施展阐发(B)A风水B皮水C正水D石水E黄汗19、温毒与其他温病的主要区别在于(E)A发热B头痛C脉数D口渴E局部红肿热痛20、温病症见身体灼热,昏聩不语,舌謇肢厥,其病变属于(C)A气分证B卫气同病C营分证D血分证E气血两燔二、是非判断题1、“上焦如雾”是指上焦主司呼吸之气。

治则是治疗疾病时所必须遵循的法则,又称“治之大则”。

治则是在整体观念和辨证论治理论指导下,根据四诊(望、闻、问、切)所获得的客观资料,在对疾病进行全面地分析、综合与判断的基础上,而制订出来的对临床立法、处方、遣药具有普遍指导意义的治疗规律。

(二)治则与治法的关系治则是用以指导治疗方法的总则,而治法是在治则指导下制定的治疗疾病的具体方法,它从属于一定治疗原则。

例如,各种疾病从邪正关系来说,不外乎邪正斗争、消长、盛衰的变化。

因此,在治疗上,扶正祛邪就成为治疗的基本原则。

在这一总的原则指导下,根据具体情况所采取的益气、养血、滋阴、补阳等方法,就是扶正的具体方法,而发汗、吐下等方法,则是祛邪的具体方法。

(三)治疗原则祖国医学认为:“治病必求于本”(《素问·阴阳应象大论》)。

本,本质、本原、根本、根源之渭。

治病求本,就是在治疗疾病时,必须寻找出疾病的根本原因,抓住疾病的本质,并针对疾病的根本原因进行治疗。

它是中医辨证论治的一个根本原则,也是中医治疗中最基本的原则。

阴平阳秘,精神乃治,阴阳乖戾,疾病乃起。

阴阳失调是人体失去生理状态而发生病理变化的根本原因,治疗疾病就是要解决阴阳失调——偏胜偏衰的矛盾,使之重归于新的动态平衡。

所以,治病求本,本者本于阴阳之谓,即治病必须追究疾病的根本原因,审察疾病的阴阳逆从,而确定治疗方法。

“故凡治病者,在必求于本,或本于阴,或本于阳,知病之所由生而直取之,乃为善治。

若不知根本,则茫如望洋,无可问津矣”(《医门法律·申明内经法律》)。

阴阳失衡是疾病的根本矛盾。

治本的基本原则就是调整阴阳,“谨察阴阳之所在而调之,以平为期”(《素问·至真要大论》)。

解决人体阴阳两方面所发生的自身不能解决的矛盾,使机体重新恢复阴阳的协调平衡。

但应该知道,疾病的病理变化是极为复杂的,病变过程亦有轻重缓急,所以,临床治疗,尚须知常以达变,灵活运用治疗法则,切忌墨守一则,刻遵一律。

《黄帝内经》中的阴阳理论(转)展开全文阴阳学说是中医基本理论的核心之一,发端于《黄帝内经》,《内经》有关阴阳的论述很多,涉及阴阳的主要篇章不下数十篇,而系统论述阴阳理论的篇章有《素问・生气通天论》、《素问・金匮真言论》、《素问・阴阳应象大论》、《素问・六节藏象论》等。

《内经》阴阳的含义主要涉及:事物的分类属性、自然、规律、气血营卫、部位(内外、表里、脏腑……)、经络、诊候、疾病性质、交媾、房室、五味、治疗等。

一、阴阳的概念及含义:1属性分类的阴阳在《内经》理论中阴阳首先是作为事物分类的两种不同属性,如天为阳,地为阴;日为阳,月为阴:火为阳,水为阴:动为阳.静为阴等。

即阴阳是在有限系统中进行二分分类的方法,阴阳所代表的属性通常是相反的、相对的、相区别的。

如《素问・金匮真言论》:“夫言人之阴阳,则外为阳,内为阴。

言人身之阴阳,则背为阳,腹为阴。

言人身之藏府中阴阳。

则藏者为阴,府者为阳。

肝心脾肺肾五藏,皆为阴。

胆胃大肠小肠膀胱三焦六府,皆为阳。

” “背为阳,阳中之阳,心也;背为阳,阳中之阴,肺也:腹为阴,阴中之阴,肾也;腹为阴,阴中之阳,肝也:腹为阴,阴中之至阴,脾也。

此皆阴阳表里雌雄相俞应也,故以应天之阴阳也。

”由此可知,阴阳是二分法,在特定系统中,事物要么属阴,要么属阳,或阳中之阳,阳中之阴;阴中之阳,阴中之阴,而不存在非阴非阳的第三类。

也不可能在同一系统中事物皆属阳,或皆属阴,如以表里系统言,不可能表为阳,里也为阳。

二分法是事物基本属性分类的特点,它表明同一系统中存在相反、相对和相异的事物属性。

因此,《素问・阴阳应象大论》:“天地者,万物之上下也;阴阳者,血气之男女也;左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之徵兆也:阴阳者,万物之能始也。

”以阴阳分类血气身形就像把自然分为天地上下一样,但阴阳本身具有运行规律和征象,阴阳是万物生长、变化和相互作用的基础,万物生化、作用可以用阴阳来演绎说明。

阴阳属性的划分是人为的,是对一般规律的高度抽象性概括,因此,阴阳又具有无限可分的性质。

中医四大经典题目及答案《黄帝内经》试题单选题1、《素问至真要大论》认为“皆属于肝”的病证为( C )A.诸热瞀瘛B.诸痛痒疮C.诸风掉眩D.诸禁鼓傈,如丧神守2、《素问至真要大论》对“诸寒之而热者”宜采用的治法为( D )A.取之热B.取之寒C取之阳D.取之阴3、《素问脉要精微论》“转摇不能”是哪一府精气将夺(D )A.胸中之府B.血之府C.髓之府D.肾之府4、《素问至真要大论》认为“皆属于肺”的病证为( D )A.诸热瞀瘛B.诸痛痒疮C.诸躁狂越D.诸气郁5、《素问举痛论》:百病生于气也,怒则(B )A.气缓B.气上C.气消D.气乱6、《素问百病始生》:三部之气,所伤异类,喜怒不节则(A )A. 伤藏B.伤上C.伤下D.伤脉7、《素问热论》“今夫热病者,皆伤寒之类也”中“伤寒”一词的含义是( C )A.外感风寒B.包括寒邪在内的六淫之邪C.外感热病的总称D.外受寒邪8、据《素问痿论》所述,筋痿发生的脏腑在( B )A.心B.肝C.脾D.肺9、下列治法除哪项外均属于《素问阴阳应象大论》因势利导的治则( A )A.阴病治阳,阳病治阴B.其下者,引而竭之C.因其重而减之D.其在皮者,汗而发之10、《素问举痛论》:百病生于气也,喜则(A )A.气缓B.气下C.气消D.气乱11、《素问脉要精微论》提出诊病的最佳时间是( C )A.夜半B.日中C.平旦D.黄昏12、某未婚女青年,形体瘦弱,头昏目眩,心悸,面色萎黄,唇舌甲色淡白五华,月经闭止数月,脉象细弱。

对此闭经病,根据《素问至真要大论》正确的治疗当用下列何种方法( B )A.通因通用B.塞因塞用C.寒因寒用D.热因热用13、《灵枢脉度》:五藏常内阅于七窍也,心和则( B )A.鼻能知香臭B.舌能知五味C.目能辨五色D.口能知五谷14、《素问平人气象论》提出“虚里”可测候( D )A营气B.卫气C.元气D.宗气15、据《素问至真要大论》论述,下列哪一项不属于反治法( A )A.寒的症状者用四逆汤B.寒的症状者用白虎、承气辈C.腹胀用四君子汤D.火旺用知柏地黄丸16、《素问举痛论》所记载的“卒然痛死不知人”是因寒邪客于( C )A.经脉B.心包络C.五脏D.六腑17、《素问平人气象论》认为“乳之下,其动应衣”是( B )A.中气外泄B宗气外泄C.阳气外泄D.营气外泄18、《素问五常政大论》“能毒者”的“能”是指(C )A.能力B.能够C.耐受D.开始19、《素问汤液醪醴论》指出“病为本,工为标”,其中“工”是指( D )A.病人B.疾病C.医生D.医生的治疗措施20、《灵枢脉度》:五藏常内阅于七窍也,肾和则( B )A.鼻能知香臭B.耳能闻五音C.目能辨五色D.口能知五谷21、《素问五脏生成》:诸髓者,皆属于(C )A.节B.心C.脑D.目22、根据《素问痹论》所论述痹证的发病,春季感受风寒湿邪将发生( A )A.筋痹B.脉痹C.骨痹D.肌痹23、《素问汤液醪醴论》中“标本”是指( D )A.正气和邪气B.病人和医生C.先病和后病D.病人的神机和医生的治疗措施24、据《灵枢本神》篇所述,脾气虚的症状是( B )A.恐B.四肢不用五脏不安C.腹胀经溲不利D.笑不休25、根据《素问痹论》所述“皮痹不已”,复感受风寒湿气则发生何痹( D )A.肝痹B.心痹C.脾痹D.肺痹26、据《素问标本病传论》,下列情况当“治其标”的是( D )A.先病而后逆者B.先逆而后病者C.先寒而后生病者D.先病而后生中满者27、《素问宣明五气》:五劳所伤:久卧伤(D )A.血B.肉C.骨D.气28、《素问痹论》认为,何邪偏胜其痹易已( B )A.寒邪胜B.风邪胜C.湿邪胜D.热邪胜29、《素问至真要大论》中对“坚者”宜采用的治法为( D )A.除之B.散之C.攻之D.削之30、《素问阴阳应象大论》中“重寒则热,重热则寒”反映了( C )A.阴阳的对立统一关系B.阴阳的制约关系C.阴阳的转化关系D.阴阳的互根互用关系31、《素问至真要大论》“逸者(B )”A.补之B.行之C.攻之D.决之32、《素问五常政大论》“大毒治病”应(A )A.十去其六B.十去其七C.十去其八D.十去其九33、《素问阴阳应象大论》“清阳发腠理,浊阴走五脏”的“浊阴”是指( D )A.粪便和尿液B.水道中的阴液C.化生的精血津液D.浓厚的营养物质34、《素问阴阳应象大论》中“飧泄”的含义是( D )A.腹泻如水B.肠鸣泄泻C.下利不爽D.下利完谷不化35、《素问六节藏象论》中,肾是( D )A.先天之本B.后天之本C.罢极之本D.封藏之本36、根据《素问举痛论》原文,引起“呕血及飧泄”的原因是( B )A.寒B.怒C.思D.热37、《素问至真要大论》中对“急者”的病证宜采用的治法为( C )A.行之B.平之C.缓之D.散之38、《素问灵兰秘典论》说: “心者,君主之官,神明出焉”,其中“神明”的意思是( BA.阴阳不测之谓神B.人的精神意识思维活动C.脏腑的功能活动D.清静机灵,谓之神明39、《素问举痛论》论述的“后泄腹痛”,是因寒邪客于( A ))A.小肠B.大肠C.脾D.胃40、《素问举痛论》认为疼痛的病机主要是寒邪稽留于( A )A.经脉B.肌肉C.脏腑D.关节41、《素问阴阳应象大论》说:“壮火之气衰,少火之气壮”,其中“壮火”、“少火”的本义是( A )A.药食气味纯阳与温和之别B.人体阳气亢盛与平和之别C.病理之火与生理之火的区别D.邪火与正气之别42、据《灵枢营卫生会》篇,卫气在人体的循行规律是什么( B )A.昼行于阴、夜行于阳B.昼行于阳、夜行于阴C.昼夜循行二十五度D.昼行于上部、夜行于下部43、《素问灵兰秘典论》指出“大肠者,传导之官,变化出焉”,其中“变化”是指( A水谷变化为精气B.糟粕变化成形C.大肠为小肠中的水谷而变化D.食化而变粪44、《素问宣明五气》:五劳所伤:久视伤(A )A.血B.肉C.骨D.气45、《素问脉要精微论》“头倾视深”是哪一府精气将夺(D )A.胸中之府B.血之府C.髓之府D.精明之府多选题1、据《素问.标本病传论》所述,下列情况中,当先治其标的是( CDE )A.先寒而后生病者B.先病而后生寒者C.小大不利D.先热而后生中满者E.先病而后生中满者2、《素问至真要大论》病机十九条中涉及筋病的条文有( ABCDE )A.诸风掉眩,皆属于肝B.诸热瞀瘛,皆属于火C.诸痉项强,皆属于湿D.诸转反戾,水液浑浊,皆属于热E.诸暴强直,皆属于风3、《素问至真要大论》属于风寒湿的病证有( CDE )A.诸湿肿满B.诸风掉眩C.诸暴强直D.诸病水液,澄沏清冷E.诸痉项强4、《灵枢本神》认为脾藏营,营舍意,脾气虚或实可出现( ABCD )A.腹胀B.四肢不用C.五脏不安D.经溲不利E.少气5、《素问脉要精微论》所论秋季的正常脉象是( BE )A.浮B.下肤C.在肤D.中衡E.蛰虫将去6、《灵枢本神》认为肺藏气,气舍魄,肺气虚或实可出现( ABCD )A.鼻塞不利B.少气C.喘喝D.胸盈仰息E.经溲不利7、《灵枢决气》篇指出,血脱的主要表现是( BC )A.目不明B.色白C.夭然不泽D.耳聋E.胫i8、据《素问咳论》所述,肺咳形成的原因是( AC )A.外邪伤皮毛,内合于肺B.心火灼伤肺金C.寒冷饮食人胃,从肺脉上至肺D.肾水上泛于肺E.风热外袭9、据《素问至真要大论》内容,下列哪项属于反治法( CDE )A.真寒假热,治以四逆汤B.真热假寒,治以白虎汤C.气虚便秘,治以补中益气汤D.热结旁流,治以大承气汤E.阴虚火旺,治以六味地黄丸D )10、《素问脉要精微论》认为,“诊法常以平旦”的原理是( ABCD )A.阴气未动B.阳气未散C.饮食未进D.气血未乱E.病人配合11、据《素问至真要大论》内容,下列哪项属于正治法( ABCE )A.坚者削之B.客者除之C.微者逆之D.甚者从之E.结者散之12、《灵枢玉机真脏论》所述“五虚”是指(ABE )A.脉细B.皮寒C.前后不通D.闷瞀E.饮食不入13、《素问至真要大论》病机十九条中属于五脏的有( ABCDE )A.诸风掉眩B.诸寒收引C.诸胀腹大D.诸气郁E.诸痛痒疮14、《素问脉要精微论》阐述的有:夫脉者,血之府也(ABCDE )A.长则气治B.代则气衰C.数则烦心D.涩则心痛E.短则气病15、《素问生气通天论》认为煎厥的症状是( BC )A.体若燔炭B.目盲不可以视C.耳闭不可以听D.烦则喘喝E.小筋弛长《伤寒论》试题单选题1、气喘,咳痰清稀,宜服用哪方(D )A.麻黄汤B.桂枝加杏子厚朴汤C.桂枝汤D.小青龙汤2、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤适用于(C )A.气血损伤惊悸证B.心阳虚烦证C.心阳虚惊狂证D.邪气弥漫烦惊谵语证3、下列哪方可以治疗少阴热化证(B )A.桃花汤B.猪苓汤C.麻黄细辛附子汤D.吴茱萸汤4、下列除哪项外,均属吴茱萸汤的主治证(D )A.胃中虚寒,食谷欲吐B.厥阴头痛,干呕吐涎沫C.少阴吐利,手足逆冷D.胃虚停饮,心下痞硬5、炙甘草汤证的病机是(D )A.发汗太过,损伤心阳B.心气不足,气血虚少C.心阳不足,肾水上逆D.心阳不振,心阴不足6、五苓散证之“消渴”的病机是(A )A.水停下焦,气不化津,津不上承B.外邪入里化热,伤津耗液C.发汗太过,耗伤津液,胃中干。

素问·阴阳应象大论[题解]本篇阴阳:是对事物对立统一双方的概括。

应:对应、适应。

象:事物可见的现象或摹拟物象的像,主要是指事物的功能和行为之象。

应象:相应的征象。

阴阳应象大论:是关于阴阳在自然界和人体有象对应的理论。

采用取象比类的方法阐明阴阳的概念、内容及其在人体中的运用,并就以五行演绎自然万物和人体进行了具体的论证和阐述,故名。

内容提要本篇主要讨论:1.阴阳学说的总纲及其在分析事物中的运用;2.五行的归类法则及其在医学上的运用;3.阴阳学说在医学上的运用。

目的要求1.掌握阴阳的概念及其法则;2.掌握阴阳学说在医学上的运用;3.了解运用五行学说归类事物的法则。

一、阴阳学说的总纲及其在分析事物中的运用1.阴阳学说的基本概念“天地之道也”:是自然界的法则和规律。

“万物之纲纪”:说明阴阳无处不在,无自时不有,万事万物皆可由阴阳二字加以总括。

然“变化之父母”:是事物变化的根源。

“生杀之本始”:是事物发生、消亡的界根源。

“神明之府也”:是自然万物运动变化的内在动力之所在。

阴阳阴阳的对立统一是一切事物产生、变化、发展、消亡的根源。

是自然界的法则和规律,也是人体的法则和规律。

阴阳的性质:轻清、重浊--积阳为天,积阴为地;动静--阴静阳躁天地、静躁、生长杀藏、化气成形、寒热、清浊等,说明阴阳是对具有对立统一关系的事物的性质归纳。

2.阴阳学说的基本内容(1) 阴和阳的相互对立“积阳为天,积阴为地”、“阴静阳躁”(2) 阴和阳相互依存“阳生阴长,阳杀阴藏”“阳化气,阴成形”明张介宾曰:“盖阳不独立,必得阴而后成……;阴不自专,必因阳而后行……所谓独阳不生,独阴不成也。

”(3) 阴和阳相互转化“寒极生热,热极生寒”寒热= 阴阳;注意:转化需要条件—极3.阴阳学说在分析事物中的运用(1)天地阴阳与人体阴阳的清浊升降是相应的。

自然界的一般规律:“寒气生浊,热气生清”人体:清气应升而反降者,则生飧泄。

浊气应降而反升者,则生胀。

《素问·阴阳应象大论》“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也,治病必求于本。

(阴阳概念)壮火之气衰,少火之气壮。

壮火食气,气食少火。

壮火散气,少火生气。

风胜则动,热胜则肿,燥胜则干,寒胜则浮,湿胜则濡泻。

(五气为病理论临床诊断)“天地者,万物之上下也;阴阳者,血气之男女也;左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之征兆也;阴阳者,万物之能始也。

故曰∶阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。

”(阴阳互根互用)故邪风之至,疾如风雨,故善治者治皮毛,其次治肌肤,其次治筋脉,其次治六腑,其次治五脏。

治五脏者,半死半生也。

故天之邪气,感则害人五脏;水谷之寒热,感则害于六腑;地之湿气,感则害皮肉筋脉。

(疾病的发生规律)《素问·灵兰秘典论》“心者,君主之官也,神明出焉。

肺者,相傅之官,治节出焉。

肝者,将军之官,谋虑出焉。

胆者,中正之官,决断出焉。

膻中者,臣使之官,喜乐出焉。

脾胃者,仓廪之官,五味出焉。

大肠者,传道之官,变化出焉。

小肠者,受盛之官,化物出焉。

肾者,作强之官,伎巧出焉。

三焦者,决渎之官,水道出焉。

膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。

凡此十二官者,不得相失也。

故主明则下安,以此养生则寿,殁世不殆,以为天下则大昌。

(十二脏腑的相互关系)《素问·太阴阳明论》“肝藏血,血舍魂,肝气虚则恐,实则怒。

脾藏营,营舍意,脾气虚则四肢不用,五脏不安,实则腹胀经溲不利。

心藏脉,脉舍神,心气虚则悲,实则笑不休。

肺藏气,气舍魄,肺气虚,则鼻塞不利少气,实则喘喝胸盈仰息。

肾藏精,精舍志,肾气虚则厥,实则胀,五脏不安。

”(五脏病变伤神)《灵枢·营卫生会》故夺血者无汗,夺汗者无血。

故人生有两死,而无两生。

《素问·生气通天论》阳气者,若天与日,失其所则折寿而不彰,故天运当以日光明。

是故阳因而上,卫外者也。

因于寒,欲如运枢,起居如惊,神气乃浮。

因于暑,汗,烦则喘喝,静则多言,体苦燔炭,汗出而散。