第二章 麦类病害 农业植物病理学 课件

- 格式:ppt

- 大小:425.50 KB

- 文档页数:3

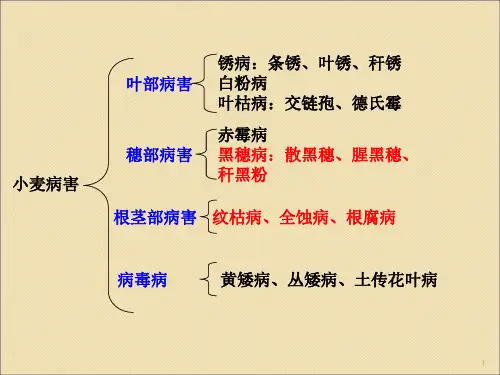

小麦病害 WHEAT DISEASES叶部病害锈病(条锈、叶锈、秆锈)、白粉病、叶枯病|(交链孢、德氏霉、壳针孢、格氏霉)穗部病害赤霉病、黑胚病、黑穗病(散黑穗、腥黑穗、秆黑粉)根茎部病害纹枯病、全蚀病、根腐病、胞囊线虫病全株性病害黄矮病、丛矮病、土传花叶病随着栽培制度的改进和肥水条件的提高,小麦白粉病目前已成为小麦的主要病害。

近年来,小麦纹枯病、全蚀病、小麦叶枯病、小麦黑胚病发生日趋严重,已经成为许多麦区的重要病害第三节小麦白粉病 Wheat Powdery Mildew第四节小麦叶枯病 Wheat Leaf Blight and Spot 表小麦几种叶枯病发生时期、危害部位和症状特点比较第五节小麦赤霉病 Wheat Scab小麦赤霉病不仅影响小麦产量,而且降低小麦品质,使蛋白质和面筋含量减少,出粉率降低,加工性能受到明显影响。

同时感病麦粒内含有多种毒素如脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol)和玉米赤霉烯酮(zearalenon)等,可第六节小麦黑穗(粉)病 Wheat Smuts小麦散黑穗病小麦腥黑穗病小麦秆黑粉病小麦散黑穗病(loose smut)普遍发生于各国产麦区。

一般发病比较轻,在1%-5%之间,个别发生较重的地区发病率在10%以上。

小麦腥黑穗病(Stinking Smut,Bunt)在世界各国麦区均有发生。

我国主要是光腥黑穗和网腥黑穗,矮腥黑穗病在我国尚未发生,是重要的进境植物检疫对象。

腥黑穗病病菌孢子因含有毒物质三甲胺,使面粉不能食用。

如将混有大量菌瘿和孢子的麦粒作饲料,会引起家禽和牲畜中毒。

小麦秆黑粉病(Flag Smut)过去在我国曾普遍发生于黄淮海冬麦区,以河南、山东等省发生较重。

解放后经大力防治,第七节小麦纹枯病 Wheat Sharp Eyespot第九节小麦病毒病 Wheat virus diseases小麦黄矮病:又称大麦黄矮病(Barley yellow dwarf disease)。

麦类病害麦类作物主要包括小麦、大麦、燕麦和黑麦。

我国以小麦为主。

重要的小麦病害有:小麦锈病(条锈、叶锈、秆锈)、白粉病、黑穗病(散黑穗、腥黑穗、秆黑粉)、赤霉病、全蚀病、叶斑根腐病等。

小麦条锈病Wheat Stripe Rust条锈病是世界范围的小麦病害,在我国也是小麦三种锈病中发生最广、危害最重的病害。

1950、1964和1990年发生的三次大流行,分别使我国小麦减产60亿、36亿和25亿kg。

症状条锈病主要危害叶片,也可危害叶鞘、茎秆及穗部。

小麦受害后,叶片表面出现褪绿斑,以后产生黄色疱状夏孢子堆,后期产生黑色的疱状冬孢子堆。

条锈病夏孢子堆小,长椭圆形,在成株上沿叶脉排列成行,呈虚线状,幼苗期则不排列成行。

小麦三种锈病的症状有时容易混淆。

田间诊断时,可根据“条锈成行叶锈乱,秆锈是个大红斑”加以区分。

病原条形柄锈菌Puccinia striiformis West. f.sp. tritici Eriks.,属担子菌亚门柄锈菌属。

夏孢子堆长椭圆形,橙黄色。

夏孢子单胞、球形,表面有细刺,鲜黄色,孢子壁无色,具6~16个发芽孔,排列不规则。

冬孢子堆多生于叶背,长期埋生于寄主表皮下,灰黑色。

冬孢子双胞,棍棒形,顶部扁平或斜切;分隔处稍缢缩,顶端壁厚3~5 m,褐色,上浓下淡,柄短,有色。

小麦条锈菌迄今尚未发现有性态,故锈孢子和性孢子不详。

小麦条锈菌生长发育所要求的温度较低。

菌丝生长和夏孢子形成的适温为10~15℃;夏孢子萌发的最适温度7~10℃;侵入适温9~12℃。

夏孢子的萌发和入侵需饱和湿度或叶面具水滴(水膜)。

条锈菌夏孢子不耐高温,在36℃下经2d即失去生活力。

小麦条锈菌主要寄生于小麦上,有些小种同时可侵染大麦和黑麦,另外还有多种禾草寄主,如山羊草属、鹅冠草属、冰草属、雀麦属、披碱草属、大麦属、黑麦属和小麦属等。

迄今为止,尚未发现该菌的转主寄主。

条锈菌有明显的生理分化现象。

通过鉴别寄主可以把条锈菌划分为不同的生理小种。