金属塑性变形的基本理论共31页文档

- 格式:ppt

- 大小:1.25 MB

- 文档页数:16

金属塑性变形原理1、变形和应力1.1塑性变形与弹性变形金属晶格在受力时发生歪扭或拉长,当外力未超过原子之间的结合力时,去掉外力之后晶格便会由变形的状态恢复到原始状态,也就是说,未超过金属本身弹性极限的变形叫金属的弹性变形。

多晶体发生弹性变形时,各个晶粒的受力状态是不均匀的。

当加在晶体上的外力超过其弹性极限时,去掉外力之后歪扭的晶格和破碎的晶体不能恢复到原始状态,这种永久变形叫金属的塑性变形。

金属发生塑性变形必然引起金属晶体组织结构的破坏,使晶格发生歪扭和紊乱,使晶粒破碎并且使晶粒形状发生变化,一般晶粒沿着受力方向被拉长或压缩。

1.2应力和应力集中塑性变形时,作用于金属上的外力有作用力和反作用力。

由于这两种外力的作用,在金属内部将产生与外力大小相平衡的内力。

单位面积上的这种内力称为应力,以σ表示。

σ=P/S式中σ——物体产生的应力,MPa:P——作用于物体的外力,N;S——承受外力作用的物体面积,mm2。

当金属内部存在应力,其表面又有尖角、尖缺口、结疤、折叠、划伤、裂纹等缺陷存在时,应力将在这些缺陷处集中分布,使这些缺陷部位的实际应力比正常应力高数倍。

这种现象叫做应力集中。

金属内部的气泡、缩孔、裂纹、夹杂物及残余应力等对应力的反应与物体的表面缺陷相同,在应力作用下,也会发生应力集中。

应力集中在很大程度上提高了金属的变形抗力,降低了金属的塑性,金属的破坏往往最先从应力集中的地方开始。

2、塑性变形基本定律2.1体积不变定律钢锭在头几道轧制中因其缩孔、疏松、气泡、裂纹等缺陷受压缩而致密,体积有所减少,此后各轧制道次的金属体积就不再发生变化。

这种轧制前后体积不变的客观事实叫做体积不变定律。

它是计算轧制变形前后的轧件尺寸的基本依据。

H、B、L——轧制前轧件的高、宽、长;h、b、l——轧制后轧件的高、宽、长。

根据体积不变定律,轧件轧制前后体积相等,即HBL=hbl2.2最小阻力定律钢在塑性变形时,金属沿着变形抵抗力最小的方向流动,这就叫做最小阻力定律。

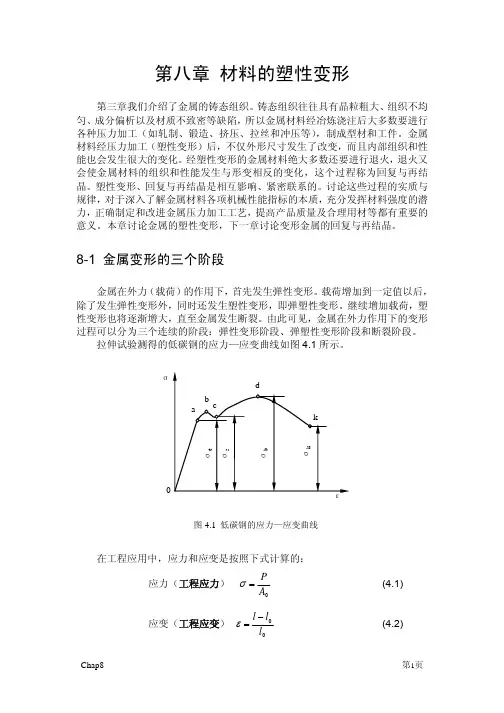

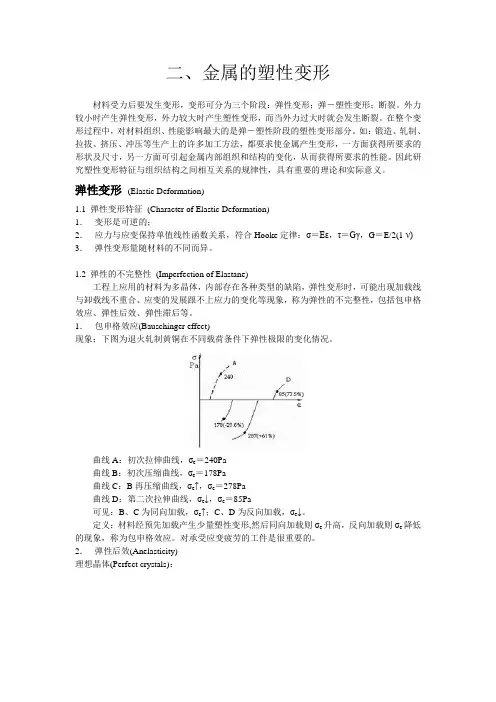

二、金属的塑性变形材料受力后要发生变形,变形可分为三个阶段:弹性变形;弹-塑性变形;断裂。

外力较小时产生弹性变形,外力较大时产生塑性变形,而当外力过大时就会发生断裂。

在整个变形过程中,对材料组织、性能影响最大的是弹-塑性阶段的塑性变形部分。

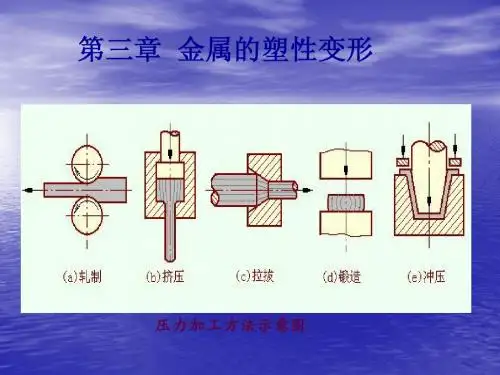

如:锻造、轧制、拉拔、挤压、冲压等生产上的许多加工方法,都要求使金属产生变形,一方面获得所要求的形状及尺寸,另一方面可引起金属内部组织和结构的变化,从而获得所要求的性能。

因此研究塑性变形特征与组织结构之间相互关系的规律性,具有重要的理论和实际意义。

弹性变形(Elastic Deformation)1.1 弹性变形特征(Character of Elastic Deformation)1.变形是可逆的;2.应力与应变保持单值线性函数关系,符合Hooke定律:σ=Eε,τ=Gγ,G=E/2(1-ν) 3.弹性变形量随材料的不同而异。

1.2 弹性的不完整性(Imperfection of Elastane)工程上应用的材料为多晶体,内部存在各种类型的缺陷,弹性变形时,可能出现加载线与卸载线不重合、应变的发展跟不上应力的变化等现象,称为弹性的不完整性,包括包申格效应、弹性后效、弹性滞后等。

1.包申格效应(Bauschinger effect)现象:下图为退火轧制黄铜在不同载荷条件下弹性极限的变化情况。

曲线A:初次拉伸曲线,σe=240Pa曲线B:初次压缩曲线,σe=178Pa曲线C:B再压缩曲线,σe↑,σe=278Pa曲线D:第二次拉伸曲线,σe↓,σe=85Pa可见:B、C为同向加载,σe↑;C、D为反向加载,σe↓。

定义:材料经预先加载产生少量塑性变形,然后同向加载则σe升高,反向加载则σe降低的现象,称为包申格效应。

对承受应变疲劳的工件是很重要的。

2.弹性后效(Anelasticity)理想晶体(Perfect crystals):实际金属(Actual metal):弹性后效示意图这种在弹性极限范围内,应变滞后于外加应力,并和时间有关的现象称为弹性后效。