周围神经卡压综合症

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:9

疾病名:腕管综合征英文名:carpal tunnel syndrome缩写:别名:疾病代码:ICD:G56.0概述:腕管综合征(carpal tunnel syndrome)是周围神经卡压综合征中最为常见的一种,中年人好发,为正中神经在腕部受到卡压而引起的一系列症状和体征。

Paget 于1853 年首先描述此病。

流行病学:无相关资料。

病因:引起腕管综合征的原因很多,大致可分为三类:1.局部因素(1)引起腕管容积减小的因素:如Colles 骨折、Smith 骨折、舟骨骨折及月骨脱位后畸形愈合,以及肢端肥大症等。

(2)引起腕管内容物增加的因素:如脂肪瘤、纤维瘤、腱鞘囊肿、腕管内肌肉位置异常(指浅屈肌肌腹过低、蚓状肌肌腹过高)、非特异性滑膜炎、血肿。

2.全身性因素(1)引起神经变性的因素:如糖尿病、酒精中毒、感染、痛风等。

(2)改变体液平衡的因素:如妊娠、口服避孕药、长期血液透析、甲状腺功能低下。

3.姿势因素用腕过度劳动者,如计算机操作人员、扶拐杖走路的残疾人,手指及腕关节反复屈伸。

Gellman 等人对77 例截瘫患者调查发现,其中有38 例(占49%)患有腕管综合征。

但需指出的是,有一部分患腕管综合征的患者病因不清楚。

发病机制:腕管是由腕骨沟和桥架其上的腕横韧带共同构成的骨纤维性管道。

腕管的桡侧为舟骨及大多角骨;尺侧为豌豆骨及钩骨;背侧为头骨、舟骨、月骨及小多角骨;掌侧为腕横韧带。

腕横韧带尺侧附着于豌豆骨及钩骨沟,桡侧附着于舟骨结节和大多角骨顶。

腕横韧带很坚韧,近似梯形,大小如一般的小邮票(约2cm×2cm),厚 1~2mm,远端与掌腱膜相延续,近端与腕掌侧韧带(前臂深筋膜)相延续,其位置约在近腕骨与掌骨基底部水平。

腕管的横断面略似椭圆形,其顶点在桡侧。

在腕管中有 9 条屈肌腱和 1 条神经(即正中神经)通过,腕管的面积与 9 条屈肌腱和 1 条神经的面积总和之比约为3∶1,因而,腕管的面积为腕管内容物的活动提供了一定的空间。

文章导读腕部综合症是最为常见的周围神经卡压综合征,中年人是比较好发的人群,而对于这些病症的治疗,包括有很多方法,其中就有非手术治疗法,但是这种封闭治疗方法并不见得对所有患者都有效,如果这种保守治疗方法一直无效的话,那么对患者而言,采取手术治疗才是比较有效的方法,但是手术治疗之后的一些护理工作也应该注重,同时生活当中要注意做好预防护理,尤其是手以及腕部劳动强度不能够过长,应该注意休息,劳动之后应该放松手腕部位让其放松,预防腕部综合症发生。

一、非手术治疗对患病早期、症状较轻者,可用小夹板等固定腕关节于中立位1~2周,多数患者有效果。

另外,可采用腕管内皮质类固醇激素封闭治疗。

通常用曲安奈德(曲安西龙、确炎舒松A)0.5g 加2%利多卡因1ml局部封闭,每周1次,用3~4周。

封闭方法为:在远侧腕横纹紧靠掌长肌腱(如掌长肌腱缺如就在环指的延长线)尺侧进针,针尖指向中指,针管与皮肤成30°角,缓缓进入腕管约2.5cm。

如果引起感觉异常,则需退出针头重新定位。

有人调查,封闭3次后,81%的患者有缓解,持续1天至40个月不等,但通常2~4个月后复发。

二、手术治疗对症状严重、保守治疗2个月无效者应及早手术治疗。

通常行腕横韧带切开腕管减压术。

手术切口一般采用小鱼际桡侧缘凸向尺侧的弧形切口,并向腕上延长,这样可以避免损伤正中神经掌皮支。

将掌长肌腱及桡侧腕屈肌肌腱分别向两侧牵开后即可暴露正中神经及腕横韧带,沿正中神经的尺侧由近及远切开腕横韧带,以免损伤正中神经回返支,因为有约23%的人正中神经回返支穿过腕横韧带至大鱼际肌。

切开腕横韧带后,探查腕管内的情况,如正中神经与周围的肌腱滑囊粘连,则小心松解,如腕管内有新生物则手术摘除。

腕横韧带切开后不需重建,止血彻底后缝合伤口。

术后短臂石膏固定手于伸腕位7~9天,以免屈肌腱疝出,然后去掉石膏开始主动活动。

三、预防护理1.手及腕劳动强度大时应注意劳动间期休息,防止腕部正中神经持续性受压,中年女性在劳动中更要注意这一点,另外,在劳动前和劳动后放松腕部,充分活动腕关节,有助于防止腕管综合征的发生。

周围神经嵌压症又称卡压症或周围神经受压综合征,指的是某一周围神经受其周围组织瘢痕、粘连,尤其是骨突、骨性纤维管增生,肿物等压迫而出现的一组神经、血管功能异常改变的征候群。

该症多发于肢体,且上肢多于下肢。

周围神经嵌压症,按Seddon神经损伤性质分类,属第一类——神经功能丧失,其主要病理改变是神经纤维的脱髓鞘改变。

但是临床上有时可见到受嵌压的神经被松解后,其功能可在1-2天内迅速好转,甚至恢复正常。

这种恢复的速度,似乎无法解释神经脱髓鞘改变后修复所需的时间和规律。

于是又有人认为神经嵌压症引起的神经功能丧失,并不都是由于神经纤维脱髓鞘改变造成,而是由于受嵌的局部神经纤维电解质浓度改变及分布异常的一种轻度损伤,并未产生器质性的改变。

因而,当解除对神经的嵌压后,受压神经能短期内迅速恢复功能。

周围神经嵌压综合征在临床可表现为多种疾病,此处仅介绍感觉异常性股痛综合征感觉异常性股痛综合征感觉异常性股痛综合征,是指股外侧皮神经支配区的感觉异常和股前外侧表皮疼痛的综合征。

(1895)由Roth提名为感觉异常性股痛,故又称Roth股外侧皮神经炎。

该症为临床常见病。

(一)病因股外侧皮神经由腰2、3脊神经后根发出,为感觉神经。

于髂骨嵴部自腰大肌侧缘穿出、横越髂骨肌膜的下方,到达髂前上棘及腹股沟韧带,然后呈直角下降进入股部。

由腹股沟韧带向下约9cm处发出分支,前支分布于股至膝关节的前外侧表面,后支分布于臀部。

若该神经在走行的任何部位受到压迫、损伤都能成为发病的原因。

常见的病因有原发性和继发性两种,前者多属原因不明;后者以局部因素较多,如脊椎疾病,腹腔、盆腔脏器的疾患,妊娠的子宫压迫,短裤紧窄、腰带过硬以及包扎过紧等使腹股沟部引起外伤、压迫、刺激均可构成病因。

亦有人认为该症与全身感染、风寒、中毒有关。

(二)临床表现多见于中年以上、肥胖之男性;好穿紧窄短裤者,妇女也可罹患。

男女之比为2.8:1。

有腿部外伤、糖尿病、妊娠者较易发病。

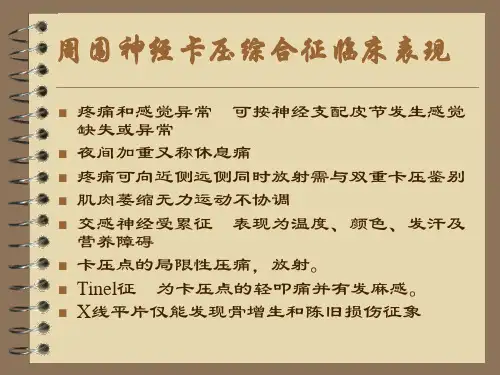

神经卡压综合征是指周围神经受到某周围组织的压迫,而引起疼痛、感觉障碍、运动障碍及电生理学改变,属骨-纤维管、室压迫综合征之一。

慢性神经卡压通常是患者感觉和运动不适的根源。

相对于外伤的急性周围神经卡压,此病通常为慢性表现。

表现为肢体运动的无力,麻痹,感觉过敏等感觉障碍,但不包括疼痛,由周围神经引起的疼痛提示急性神经嵌压,神经营养血管的栓塞,或者全身性神经系统疾病。

神经受到慢性压迫,温度和痛觉是最后消失的,运动,震动,压力等感觉是最先受到损伤的。

病理生理神经卡压病变的致伤因素为神经缺血和机械性损害。

急性短期的压迫可使神经缺血,受压轴索轴浆流受阻,缺氧,水肿。

压迫严重持久可使神经纤维发生脱髓鞘变化,甚至远端轴索崩解,髓鞘发生Waller变性。

肢体活动时,处于狭窄通道神经纤维在机械刺激下发生慢性损伤性炎症,并加重水肿-缺血的恶性循环。

但一般病理变化都在Seddon机能性麻痹阶段和Sunderland5级分类的第1、2级。

大部分为可逆性损害。

病因诱发神经嵌压的疾病大致可分三大类:①管压迫:腱鞘囊肿,神经纤维瘤,神经慢性损伤性炎症。

②管外压迫:骨疣、骨与关键损伤、韧带损伤。

③全身疾患:类风湿性关节炎、粘液水肿、肥胖病、糖尿病、甲状腺机能亢进、Reynaud病、妊娠等可合并神经卡压征。

周围神经相关的检查本病由于发生部位较多,且各个部位的检查方法不一,无法一一列举,从各种普遍的检查上来说,采用神经根病EMG检查,可显示纤维震颤和去神经电势,一般无传导速度减慢。

周围神经受累可有传导速度减慢和远端潜伏期减慢。

而X线平片则仅能发现骨增生和旧损伤征象。

另外还可以采用一些诊断性神经阻滞的方法,主要是应用于临床表现不典型的患者。

可于怀疑发生神经卡压综合征的部位,选取主要的神经,注射1%的利多卡因2ml,如果患者的临床症状迅速缓解,有助于诊断。

临床常见的周围神经卡压1.腕管综合征本病又称迟发性正中神经麻痹,是正中神经在腕管受压引起。

周围神经卡压综合征周围神经在其行径中,因解剖特点,需经过一些骨-纤维隧道,跨越或穿过腱膜、筋膜,局部空间有一定限制。

当这些隧道、腱膜、筋膜因各种原因产生狭窄或组织增生、肥厚、粘连等均致神经被挤压,长此下去便可产生神经传导功能障碍,严重者可致神经永久性损害。

这种现象称之为神经卡压综合征。

根据神经卡压部位及组成纤维成分的不同,其功能障碍表现各异,如髂前上棘的股外侧皮神经卡压综合征,仅为感觉功能异常;前臂旋后肌卡压综合征为运动功能障碍;而腕管综合征、跖管综合征等,同时有感觉、运动障碍。

腕管综合征腕管综合征(carpal tunnel syndrome)是正中神经在腕管内受压而表现出的一组症状和体征。

是周围神经卡压综合征中最常见的一种。

应用解剖腕管为腕骨构成底和两侧壁,腕横韧带覆盖其上组成的一个骨-纤维隧道。

腕管内有拇长屈肌腱,2~4指的指深、浅屈肌腱和正中神经通过。

正中神经最表浅,位于腕横韧带与其他肌腱之间。

拇长屈肌腱被桡侧滑囊包裹,其他肌腱为尺侧滑囊包裹。

当腕关节掌屈时,正中神经受压,同时用力握拳,则受压更剧。

病因1、外源性压迫因腕横韧带坚韧,来自腕管表面的压迫少见。

2、管腔本身变小腕横韧带可因内分泌病变(肢端肥大症、黏液性水肿)或外伤后瘢痕形成而增厚;腕部骨折、脱位(桡骨下端骨折、腕骨骨折和月骨周围脱位等)可使腕管后壁或侧壁突向管腔,使腕管狭窄。

3、管腔内容物增多、体积增大腕管内腱鞘囊肿、神经鞘膜瘤、脂肪瘤、外伤后血肿机化,以及滑囊炎、屈指肌肌腹过低、蚓状肌肌腹过高等,都将过多占据管腔内容积,而使腕管内各种结构相互挤压、摩擦,从而刺激或压迫正中神经。

4、职业因素如木工、厨工等长期过度用力使用腕部,腕管内压力反复出现急剧变化:腕管内压力,在过度屈腕时为中立位的100倍;过度伸腕时为中立位的300倍。

这种压力变化也易引起正中神经发生慢性损伤。

临床表现1、中年女性多见,男性常有职业病史。

双腕发病率可高达30%以上,其中绝经期女性占双腕发病者的90%。

周围神经卡压综合症周围神经卡压综合症 [基本概念]:神经系统疾病当中周围神经卡压综合症是针刀治疗的适应症之一。

目前比较统一的周围神经卡压的概念有广义和狭义两种。

广义的概念是指周围神经在其行程中任何一处受到卡压而出现感觉、运动等功能障碍,这一定义临床引用较少,但概括全面且恰当。

狭义的概念临床引用较多,但覆盖面不广,是指周围神经经过某些解剖上的特定部位,如经过肌肉的腱性起点,穿过肌肉,绕过骨性隆起,经过骨纤维鞘管及异常纤维束带处,因这些部位较硬韧,神经本身因肢体运动,在这些部位反复摩擦造成局部水肿等炎症反应,使鞘管容积减小,神经在压迫及反复摩擦下引起血液循环障碍,发生脱髓鞘改变,造成不同程度的感觉及运动功能障碍。

[治疗方法]:周围神经卡压有手术治疗和保守治疗两种方法,原则上应采取手术治疗,且疗效也较满意。

手术治疗是对卡压神经行松解术,包括单纯松解去除卡压物、神经外膜松解和神经束膜松解等。

针刀治疗能够通过对神经受卡压部位附近的软组织进行有限松解,直接或者间接的接触神经卡压,从而缓解症状。

并且经过多年临床实践,显示针刀治疗对于部分周围神经卡压综合症具有良好的疗效。

以下举例列举了一些临床常见的周围神经卡压综合症类的疾病,这些疾病都是经过针刀治疗效果比较明显的疾病:1.神经根型颈椎病2.腕管综合征3.肘管综合征4.梨状肌综合症5.股外侧皮神经综合症6.莫顿跖痛症7.肩胛上神经卡压综合症8.枕大神经卡压综合症9.臀上皮神经卡压综合征神经根型颈椎病(周围神经卡压综合症之一) [基本概念]:神经根型颈椎病是各型中发病率最高者,约占60%。

此乃侧后方突出物刺激或压迫颈脊神经所致,主要表现为与颈脊神经根分布区相一致的感觉、运动及反射障碍。

[临床病因]:神经根型颈椎病主要是由于髓核的突出与脱出,后方小关节的骨质增生,钩椎关节的骨刺形成,以及其相邻的三个关节(椎体间关节、钩椎关节及后方小关节)的松动与移位均可对脊神经根造成刺激与压迫。

(周围神经)关于双重卡压的意义双重卡压综合征亦属多源性卡压综合症。

早在1973年Upton和McComas已在临床上观察到百分之七十的腕管综合征及尺神经病变中可找到颈神经根和胸神经根病变的证明,并指出糖尿病患者之所以易发生腕管综合征是由于神经多处受到压迫。

即使每处压迫不足以产生任何症状,而它们加在一起则完全有可能造成功能障碍。

比如,一些腕横韧带已对腕正中神经产生压迫,但压迫程度轻,无任何症状。

而随着年龄的增长,一旦发生颈椎病或胸廓出口综合征,此时将可能会出现典型的腕管综合征。

这也是为什么胸廓出口综合征可能常常同时并发肘管综合征的原因。

Seiler于1983年发表了最早的关于双卡的实验研究。

他用打鼠的坐骨神经作实验,先予一侧坐骨神经放置一近侧的橡皮套圈,4个半月后,在半数大鼠再放远侧第二个套圈。

再过4个月,这些神经作电生理测试。

刺激电极置近侧套圈近侧,检测电极置远侧套圈以远,并与未放置套圈的对侧神经相比。

结果双重套圈的神经运动潜伏期较正常侧延长,与单个套圈压迫8个月的坐骨神经与正常神经的差异无统计学差异。

而单个圈套压迫8个月的坐骨神经与正常神经的差别无统计学上的差异。

坐骨神经的电位振幅,双重套圈的神经较正常神经和单套圈的神经明显减低,有显著的统计学差异。

这个实验提示,临床上的单处卡压可能不产生症状,而产生症状的卡压,要仔细检查是不是在卡压的近端或远端还存在着另一个卡压。

作者曾对22例50岁以上的腕管综合征术后患者进行了回顾性的调查,其中15例诉在腕管综合征发病前已有颈肩部不适,占百分之68.18。

网球肘,特别是顽固性网球肘,其疼痛的原因是骨间后神经向耾骨外上髁的小分支受压而产生的。

如果颈神经根受压,耾骨外上髁稍有病变,就可能产生网球肘,而不解除颈神经根的压迫,网球肘常常难以治愈。

而一旦颈神经根获得松解,网球肘亦随之好转。

当颈部和肘部的神经病变严重时,则需要上、下同时治疗才可能取得好的疗效。

Dellon认为桡管综合征可能是桡神经在肘外侧受到多处的轻微卡压而产生,这一看法我们认为是正确的。

周围神经卡压综合症周围神经卡压综合症 [基本概念]:神经系统疾病当中周围神经卡压综合症是针刀治疗的适应症之一。

目前比较统一的周围神经卡压的概念有广义和狭义两种。

广义的概念是指周围神经在其行程中任何一处受到卡压而出现感觉、运动等功能障碍,这一定义临床引用较少,但概括全面且恰当。

狭义的概念临床引用较多,但覆盖面不广,是指周围神经经过某些解剖上的特定部位,如经过肌肉的腱性起点,穿过肌肉,绕过骨性隆起,经过骨纤维鞘管及异常纤维束带处,因这些部位较硬韧,神经本身因肢体运动,在这些部位反复摩擦造成局部水肿等炎症反应,使鞘管容积减小,神经在压迫及反复摩擦下引起血液循环障碍,发生脱髓鞘改变,造成不同程度的感觉及运动功能障碍。

[治疗方法]:周围神经卡压有手术治疗和保守治疗两种方法,原则上应采取手术治疗,且疗效也较满意。

手术治疗是对卡压神经行松解术,包括单纯松解去除卡压物、神经外膜松解和神经束膜松解等。

针刀治疗能够通过对神经受卡压部位附近的软组织进行有限松解,直接或者间接的接触神经卡压,从而缓解症状。

并且经过多年临床实践,显示针刀治疗对于部分周围神经卡压综合症具有良好的疗效。

以下举例列举了一些临床常见的周围神经卡压综合症类的疾病,这些疾病都是经过针刀治疗效果比较明显的疾病:1.神经根型颈椎病2.腕管综合征3.肘管综合征4.梨状肌综合症5.股外侧皮神经综合症6.莫顿跖痛症7.肩胛上神经卡压综合症8.枕大神经卡压综合症9.臀上皮神经卡压综合征神经根型颈椎病(周围神经卡压综合症之一) [基本概念]:神经根型颈椎病是各型中发病率最高者,约占60%。

此乃侧后方突出物刺激或压迫颈脊神经所致,主要表现为与颈脊神经根分布区相一致的感觉、运动及反射障碍。

[临床病因]:神经根型颈椎病主要是由于髓核的突出与脱出,后方小关节的骨质增生,钩椎关节的骨刺形成,以及其相邻的三个关节(椎体间关节、钩椎关节及后方小关节)的松动与移位均可对脊神经根造成刺激与压迫。

上述改变主要引起三方面的症状,一是神经根受刺激表现出的根性症状;二是窦椎神经受刺激而表现出颈部症状;三是邻近神经肌肉的牵连性症状(如前斜角肌、胸锁乳突肌等)。

[临床表现]:临床上本病多见于40岁以上的人,没有明显的性别差异。

起病缓慢,多无外伤史,但头颈部外伤可以诱至本病的急性发作,随着发作次数的增多,症状也逐渐加重。

颈部活动度大、长期低头工作、高枕者发病率较高。

多发部位依次为颈5-6、颈4-5、颈6-7和颈3-4,大多为多个节段同时发病。

有颈、肩疼痛,短期内加重,并向上肢放射或向枕部放射痛且伴有串麻感。

颈部活动或腹压增加时,症状加重。

放射痛范围根据受压神经根不同而表现在相应部位。

皮肤可有麻木,过敏等感觉异常。

同时可以有上肢力量下降,手指动作不灵活,当头部或上肢姿势不当或突然牵撞患肢可以发生剧烈的闪电样锐痛。

[临床诊断]:医生检查时可发现颈部发直、颈肌痉挛、头喜欢偏向患侧,且肩部上耸。

病程长者上肢肌可有萎缩。

在横突、斜方肌、肩袖及三角肌等处有压痛。

患肢上举、外展和后伸有不同程度受限。

上肢牵拉试验和压头试验阳性,另外,还有感觉障碍(肌力减弱和反射改变等神经根受累的体征。

X线平片显示颈椎生理前凸消失,椎间隙变窄,椎体前、后缘骨质增生,钩椎关节、关节突关节增生及椎间孔狭窄等退行性改变征象。

CT或磁共振(MRl)可见椎间盘突出、椎管及神经根管狭窄及脊神经受压情况。

[治疗方法]:大部分病人经正规保守治疗,颈椎牵引后症状可以缓解,仅极少数病人需要手术治疗。

腕管综合症(周围神经卡压综合症之二) [基本概念]:腕管综合症(carpaltunnelsyndrome)临床常见,1863年首见报道,发生率大约为99/10万。

多以重复性手部运动特别是抓握性手部运动者多见,如采用充气钻的工人、木工、铁匠、挤奶工、炊事员、漆工、鼓手及家庭妇女等,近年电脑操作者亦很多见。

已知腕管部神经受压与多种因素有关,其中一些因素可直接导致腕管综合征。

各种内、外源因素,包括机械因素、代谢因素和流行病学因素等,通过对神经的卡压最终导致腕管综合征的发生。

[临床病因]:腕管综合征以中年人多发,占患者总数的82%,其中妇女占65%,75%。

妇女腕管综合征发生率较高的原因是女性腕管较小而肌腱的直径相对较大。

50%以上的患者表现为双侧患病,其中38%的患者对侧无明显症状,仅出现神经传导异常。

男女患者之比为1:2,1:4.5。

儿童发病者偶有报告。

双侧发病者大约占50%,70%。

其男女患者之比为1:9。

[临床症状]:本病多见于中年妇女,男女比率为l:6。

在疾病早期,疼痛、麻木是病人的主要症状,疼痛常位于腕及拇、示、中指,夜间疼痛明显,常被麻木、胀痛、刺痛所惊醒,甩手、按摩手腕可使疼痛有所缓解。

有些与屈腕有关的腕关节的运动如拧毛巾等动作能加重症状。

随病情的发展,疼痛渐加重,患肢出现腕关节以下正中神经支配区的感觉障碍,手的握力及捏力下降,严重者出现大鱼际萎缩,拇指对掌功能障碍。

[临床诊断]:体格检查可发现患指的两点辨别觉增大,皮肤干燥,感觉迟钝。

腕部Tinel征阳性,腕掌屈试验(Phalen试验)及腕背屈试验(又称反向Phalen试验)均为阳性,拇指对掌功能障碍。

肘管综合症(周围神经卡压综合症之三) [基本概念]:肘管综合症是指尺神经在肘部尺神经沟内的一种慢性损伤,过去又称为迟发性尺神经炎,为临床认识已有100多年历史,较为常见。

肘管综合征是指尺神经在肘部尺神经沟内的一种慢性损伤,过去又称为迟发性尺神经炎,为临床认识已有100多年历史,较为常见。

[临床病因]:常见的病因:肘外翻程度轻者(可在数十年后发病,而程度重者一二年内即可发病。

尺神经半脱位,肱骨外上髁骨折,如骨折块向下移位,即可压迫尺神经;创伤性骨化,肘关节是创伤性骨化性肌炎最易发生之处。

[临床表现]:麻木或刺痛,小指对掌无力及手指收展不灵活,尺神经沟处增厚或有包块等;尺神经前置术是基本治疗方法。

如术中发现该段尺神经较硬,则应切除神经外膜,并行束间松解才能彻底解决问题。

术后多能较快恢复正常感觉,但已萎缩的肌肉却较难恢复正常体积。

尺神经在上臂下段走行于肱二头肌筋膜浅面内侧,经肱骨内髁和内伤髁之间的尺神经沟到前臂尺侧腕屈肌和指深屈肌之间下行。

尺神经沟的浅面有尺侧副韧带尺侧屈腕肌筋膜和弓状韧带沟通形成的顶,两者之间的通道称为肘管,尺神经即被约束在肘管之中,当肘关节屈、伸时,尺神经在肘管内被反复牵张或松弛。

手背尺侧、小鱼际、小指及环指尺侧半感觉异常首先发生,通常为麻木或刺痛。

继发生感觉异常一定时间还可出现小指对掌无力及手指收展不灵活。

[临床诊断]:检查可见手部小鱼际肌、骨间肌萎缩,及环、小指正爪状畸形,前述区域皮肤痛觉减退,夹纸试验阳性及尺神经沟处Tinel征阳性。

电生理检查发现肘下尺神经传导速度减慢,小鱼际肌及骨间肌肌电图异常。

基础疾病表现如肘外翻、尺神经沟处增厚并有包块。

X线片显示局部有移位骨块或异常骨化等。

梨状肌综合症(周围神经卡压综合症之四) [基本概念]:梨状肌综合征是指因梨状肌急慢性损伤引起的梨状肌水肿、痉挛、肥厚等刺激或压迫了坐骨神经及其它骶丛神经、臀部血管而产生的一系列症状。

是临床中常见病和多发病。

[临床病因]:梨状肌综合征的病因主要有以下几种:髋部的扭闪,髋关节的急剧外旋,使梨状肌突然、猛烈的收缩;髋关节骤然内收、内旋,使梨状肌受到猛力的牵拉,可使梨状肌及其筋膜撕裂损伤。

工作、生活环境潮湿,长期频繁活动髋关节或持续保持一种姿势。

慢性盆腔炎、腹膜炎、骶髂关节炎等炎症蔓延到梨状肌,使梨状肌发炎。

如腰椎间盘突出,腰椎滑脱等,因腰骶神经受累,体姿变化,骨盆旋转使梨状肌在变异的情况下活动而损伤,属继发性损伤,这种情况在临床中多见。

梨状肌反复受到损伤后,由肿大、肥大变性、增生、甚至持续挛缩,影响其周围的神经、血管功能而生病。

[临床表现]:梨状肌损伤后(除肌肉本身外,常常波及具上下的血管或神经,引起臀上下神经包括所支配的肌肉和坐骨神经症状。

多有抬重物的伤病史,或站或蹲的“扭”、“闪”史,个别病例可因受凉引起。

腰臀部疼痛,且向大腿外侧会阴部放散,患者呈屈曲体位。

跛行。

严重者臀部“跳痛”,下肢呈屈曲畸形。

股外侧皮神经综合症(周围神经卡压综合症之五) [基本概念]:有一些病人,临床症状表现酷似坐骨神经痛,但经过医生检查后并未诊为坐骨神经痛,而是诊为股外侧皮神经嵌压综合征,这个病名不如坐骨神经痛那样容易被病人接受,但实际上这种病在临床上并不少见。

所谓股外侧皮神经嵌压综合征就是指由于腰臀部闪伤、扭伤而致股外侧皮神经受压而引起臀部疼痛的一种病症,称为股外侧皮神经嵌压综合征。

[临床病因]:引起该病的病因有很多,但最主要的原因是髂前上棘处骨韧带管内轻微损伤,或盆腔内压迫所致,如穿戴紧身腰围、用坐骨神经痛腰带、军人带武装腰带,甚至裤袋内的钥匙等硬物在睡于硬板床时压于髂前上棘处。

此外,髋关节的过伸活动,如跨栏动作、体操舞蹈等,使神经在管口处受到牵拉。

盆腔内的巨大肿瘤、骨盆骨折、妊娠、腱鞘囊肿、骨疣及骨盆倾斜等,以上这些原因都可造成股外侧皮神经受到压迫而引发该病。

[临床症状]:患此病的患者可有大腿前外侧异样感觉,如麻木、灼痛、过敏或麻痹等,可有较长时间病史,病人常诉不能忍受裤管的接触和摩擦,行走可增加不适感,有时站立时并不能缓解,有时坐和躺可增加不适感。

病人不适感的程度可轻可重,一般轻者仅活动时稍有疼痛,重者可影响行走和弯腰。

休息后或晨起症状较轻,下午加重。

在感觉异样区内,触、痛、温觉均可减弱,但深感觉仍存在。

触诊时,患者有不愉快的感觉。

有的病人髂前上棘处有明显压痛点,髋关节过伸时,可使疼痛加重。

无运动障碍及肌肉萎缩。

[临床诊断]:股外侧皮神经嵌压综合征的诊断比较简单,主要根据发病部位及典型症状即可确诊,有的病人可在髂前上棘或腹股沟韧带处有诱发激痛点,可帮助确诊。

诊断该病时应当与椎间盘突出症、椎管狭窄以及其他原因造成的坐骨神经痛相鉴别。

莫顿跖痛症(周围神经卡压综合症之六)[基本概念]:莫顿跖痛症是发生在跖趾关节部位的疼痛。

[临床病因]:莫顿跖痛症发生与足部结构有关。

胫神经分出两个分支从足底内后侧向足趾方向行走,分布于足底内侧和三个半趾底的为跖内侧神经,分布于足底外和趾底一个半足趾的为趾外侧神经,神经通过的两跖骨头之间较为狭窄,易遭受损伤,当局部外伤、劳损、站立行走过久、负重过多,鞋帮过硬或鞋跟过高、平足等均可引起跖骨头部位的损伤,影响通过该处的神经,使之增粗,形成结节,发生周围组织增生等,以第3、4足趾根底部发病最为多见。

[临床表现]:多见于30,50岁的中、老年妇女和足部狭瘦松弛者。

前足底部疼痛和感觉异常,影响站立和行走。

鞋袜不适时尤其明显,疼痛为局部性,也可向足趾部放射,疼痛性质为刺痛、刀割样疼痛或灼痛性。