安徽孔氏人口村落分布统计

- 格式:docx

- 大小:24.73 KB

- 文档页数:7

关于孔姓的研究报告孔姓是中国人常见的姓氏之一,经历了数千年的发展与演变。

对于孔姓的研究,可以从姓氏的起源、分布、发展、及相关名人等方面展开。

首先,关于孔姓的起源,有多种学说。

其中一说认为孔姓起源于商代,是后裔以先祖名字作为姓氏。

另一说认为孔姓起源于西周时的官职,即孔士,后来逐渐成为姓氏。

还有一说认为孔姓是源自祖籍地名,如山东曲阜的孔庙,因而得姓孔。

关于孔姓的分布,主要集中在中国的山东、河南、河北、江苏等地方。

其中,山东省的孔姓人口最为集中,曲阜是孔姓人口最多的地方,因此也被称为“孔氏故里”。

孔姓在历史上有着较为显赫的发展,尤其是孔子及其后裔的影响。

孔子是中国古代的伟大思想家、教育家,被尊称为“至圣先师”。

孔子的思想对中国古代社会产生了广泛而深远的影响,成为了中国传统文化的重要支柱。

他的后裔们也在中国历史上扮演了重要角色,其中最为著名的是明代的孔颖达,他是明朝开国功臣,为朱元璋建立了基业。

因此,孔姓在中国历史上一直享有较高的声望。

此外,近年来,随着人口流动和社会变迁,孔姓也逐渐扩散到了其他国家和地区。

在韩国和日本等东亚国家,也存在有孔姓的族群,这可以追溯到历史上东亚文化、经济、人口的交流。

综上所述,孔姓是中国人常见的姓氏之一,起源于商代或者西周时期,主要分布在中国山东、河南、河北、江苏等地区。

孔姓在历史上有着厚重的文化底蕴和较高的声望,以孔子及其后裔的影响为最为著名。

随着时代的变迁,孔姓也逐渐扩散到了其他国家和地区。

对于孔姓的研究,有助于了解中国姓氏文化的发展演变,以及孔姓家族的历史和影响,具有较高的学术和文化价值。

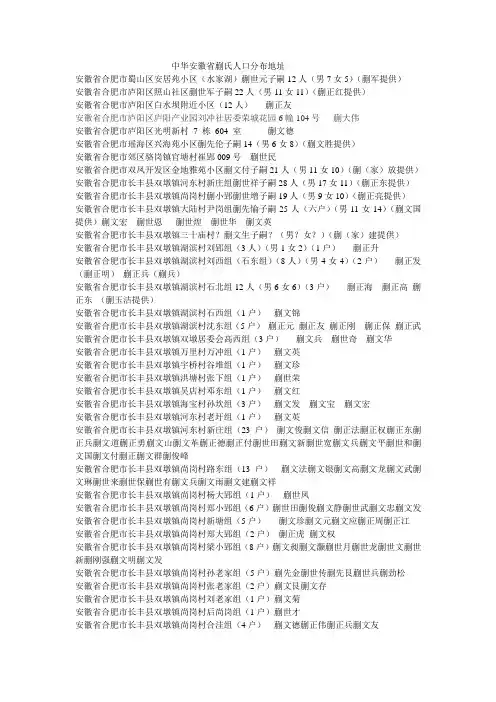

中华安徽省蒯氏人口分布地址安徽省合肥市蜀山区安居苑小区(水家湖)蒯世元子嗣12人(男7女5)(蒯军提供)安徽省合肥市庐阳区照山社区蒯世军子嗣22人(男11女11)(蒯正红提供)安徽省合肥市庐阳区白水坝附近小区(12人)蒯正友安徽省合肥市庐阳区庐阳产业园刘冲社居委荣城花园6幢104号蒯大伟安徽省合肥市庐阳区光明新村7 栋604 室蒯文德安徽省合肥市瑶海区兴海苑小区蒯先伦子嗣14(男6女8)(蒯文胜提供)安徽省合肥市郊区骆岗镇官塘村崔郢009号蒯世民安徽省合肥市双凤开发区金地雅苑小区蒯文付子嗣21人(男11女10)(蒯(家)放提供)安徽省合肥市长丰县双墩镇河东村新庄组蒯世祥子嗣28人(男17女11)(蒯正东提供)安徽省合肥市长丰县双墩镇尚岗村蒯小郢蒯世增子嗣19人(男9女10)(蒯正亮提供)安徽省合肥市长丰县双墩镇大陆村尹岗组蒯先愉子嗣25人(六户)(男11女14)(蒯文国提供)蒯文宏蒯世恩蒯世煌蒯世华蒯文英安徽省合肥市长丰县双墩镇三十庙村?蒯文生子嗣?(男?女?)(蒯(家)建提供)安徽省合肥市长丰县双墩镇湖滨村刘郢组(3人)(男1女2)(1户)蒯正升安徽省合肥市长丰县双墩镇湖滨村刘西组(石东组)(8人)(男4女4)(2户)蒯正发(蒯正明)蒯正兵(蒯兵)安徽省合肥市长丰县双墩镇湖滨村石北组12人(男6女6)(3户)蒯正海蒯正高蒯正东(蒯玉洁提供)安徽省合肥市长丰县双墩镇湖滨村石西组(1户)蒯文锦安徽省合肥市长丰县双墩镇湖滨村沈东组(5户)蒯正元蒯正友蒯正刚蒯正保蒯正武安徽省合肥市长丰县双墩镇双墩居委会高西组(3户)蒯文兵蒯世奇蒯文华安徽省合肥市长丰县双墩镇万里村万冲组(1户)蒯文英安徽省合肥市长丰县双墩镇宇桥村谷堆组(1户)蒯文珍安徽省合肥市长丰县双墩镇洪塘村张下组(1户)蒯世荣安徽省合肥市长丰县双墩镇吴店村邓东组(1户)蒯文红安徽省合肥市长丰县双墩镇海宝村孙坎组(3户)蒯文发蒯文宝蒯文宏安徽省合肥市长丰县双墩镇河东村老圩组(1户)蒯文英安徽省合肥市长丰县双墩镇河东村新庄组(23户)蒯文俊蒯文信蒯正法蒯正权蒯正东蒯正兵蒯文道蒯正勇蒯文山蒯文革蒯正德蒯正付蒯世田蒯文新蒯世宽蒯文兵蒯文平蒯世和蒯文国蒯文付蒯正蒯文群蒯俊峰安徽省合肥市长丰县双墩镇尚岗村路东组(13户)蒯文法蒯文银蒯文高蒯文龙蒯文武蒯文琳蒯世来蒯世保蒯世有蒯文兵蒯文雨蒯文建蒯文祥安徽省合肥市长丰县双墩镇尚岗村杨大郢组(1户)蒯世凤安徽省合肥市长丰县双墩镇尚岗村郑小郢组(6户)蒯世田蒯俊蒯文静蒯世武蒯文忠蒯文发安徽省合肥市长丰县双墩镇尚岗村新塘组(5户)蒯文珍蒯文元蒯文应蒯正周蒯正江安徽省合肥市长丰县双墩镇尚岗村郑大郢组(2户)蒯正虎蒯文权安徽省合肥市长丰县双墩镇尚岗村梁小郢组(8户)蒯文昶蒯文灏蒯世月蒯世龙蒯世文蒯世新蒯刚强蒯文明蒯文发安徽省合肥市长丰县双墩镇尚岗村孙老家组(5户)蒯先金蒯世传蒯先艮蒯世兵蒯劲松安徽省合肥市长丰县双墩镇尚岗村张老家组(2户)蒯文艮蒯文存安徽省合肥市长丰县双墩镇尚岗村刘老家组(1户)蒯文菊安徽省合肥市长丰县双墩镇尚岗村后尚岗组(1户)蒯世才安徽省合肥市长丰县双墩镇尚岗村合洼组(4户)蒯文德蒯正伟蒯正兵蒯文友安徽省合肥市长丰县双墩镇旧镇村关塘组(23户)蒯文兵蒯文德蒯世宗蒯文礼蒯文学蒯正照蒯正和蒯文甫蒯正宇蒯正龙蒯文贵蒯文直蒯正军蒯文法蒯文成蒯正云蒯文忠蒯兵蒯正海蒯文俊蒯正伟蒯勇蒯正宝安徽省合肥市长丰县双墩镇旧镇村小公岗组(32户)蒯文绍蒯正宝蒯正龙蒯文龙蒯正炳蒯家付蒯家兵蒯峰蒯飞蒯文军蒯文兵蒯文贵蒯文志蒯文宝蒯文武蒯文国蒯文江蒯文武蒯正杰蒯正宏蒯文虎蒯世文蒯正枫蒯文华蒯学芹蒯正山蒯家升蒯家建蒯正东蒯正明蒯正勤蒯玉红安徽省合肥市长丰县双墩镇旧镇村卫田组(5户)蒯先知蒯世钢蒯先文蒯世忠蒯世来安徽省合肥市长丰县双墩镇白大塘村蒯岗组(14户)蒯正得蒯家云蒯家奎蒯家华蒯家红蒯家发蒯正祥蒯家如蒯家余蒯正兵蒯家虎蒯学峰蒯正勋蒯家付安徽省合肥市长丰县双墩镇富水村刘东祖(1户)蒯家奎安徽省合肥市长丰县双墩镇兴岭村北头组(5户)蒯文友蒯文华蒯文平蒯成蒯正云安徽省合肥市长丰县双墩镇南苑村南郢组(11户)蒯正友蒯正国蒯正和蒯正才蒯文全蒯正祥蒯文高蒯正保蒯家飞蒯文余蒯伟安徽省合肥市长丰县双墩镇罗南村大北庄组(1户)蒯正华安徽省合肥市长丰县双墩镇罗南村陈老家组(3户)蒯正兵蒯正明蒯正武安徽省合肥市长丰县双墩镇罗南村曹坊组(1户)蒯世圣安徽省合肥市长丰县双墩镇金坝村西郢组(2户)蒯文江蒯正玉安徽省合肥市长丰县双墩镇金坝村郑庄组(9户)蒯世荣蒯文兵蒯世乾蒯世成蒯文选蒯文胜蒯文俊蒯文昌蒯文付安徽省合肥市长丰县双墩镇金坝村韩小庄组(2户)蒯正国蒯文年安徽省合肥市长丰县双墩镇新集村小圩组(1户)蒯世华安徽省合肥市长丰县双墩镇新集村大郢组(1户)蒯家林安徽省合肥市长丰县双墩镇良庄村北郢组(2户)蒯文早蒯正龙安徽省合肥市长丰县双墩镇华丰村蒯田埠组(33户)(200人左右)蒯正望蒯正才蒯正法蒯正华蒯文付蒯正荣蒯文寿蒯正和蒯文献蒯正友蒯文甫蒯正为蒯正良蒯正桂蒯正江蒯正毕蒯家兵蒯文法蒯文勇蒯文胜蒯文和蒯文德蒯文升蒯文权蒯文海蒯家兵蒯正仓蒯正胜蒯正付蒯正祥蒯家仙蒯文现蒯家海安徽省合肥市长丰县双墩镇华丰村黄上组(1户)蒯正胜安徽省合肥市长丰县双墩镇华丰村黄下庄(1户)蒯正文安徽省合肥市长丰县双墩镇华丰村代小郢组(1户)蒯世康安徽省合肥市长丰县双墩镇华丰村仓房组(9人)(2户)蒯文朝蒯正玉蒯正荣蒯盼晴安徽省合肥市长丰县双墩镇大陆村花园组29号蒯飞扬安徽省合肥市长丰县埠里乡长岗村大塘组蒯正江蒯正三安徽省合肥市长丰县陶楼乡高塘村河东组蒯正亮安徽省合肥市长丰县下塘镇长岗村大塘组蒯春松安徽省合肥市长丰县下塘镇东郢村沟埂组蒯家林蒯文全安徽省合肥市长丰县埠里镇青埠村前林组蒯正文蒯正松安徽省合肥市长丰县埠里乡长岗村柴庄队(30多人)(6户)蒯文枝蒯文征蒯文银蒯文海蒯文洋蒯文江蒯正根蒯正红蒯正国蒯正玉蒯勇蒯正平蒯云蒯鹏安徽省合肥市长丰县双墩镇吴店村街南组蒯文松安徽省合肥市长丰县双墩镇大陆村四清组蒯文荣安徽省合肥市长丰县岗集镇新庄村老阮组蒯从良安徽省合肥市长丰县朱巷镇蒯世贵安徽省合肥市长丰县罗集乡罗南村蒯大松蒯家银安徽省合肥市长丰县三十头镇方岗村陈巷组(2户)蒯政友蒯政兵安徽省合肥市长丰县三十头镇方岗村蒯老家组(8户)蒯文华蒯文领蒯政众蒯政功蒯政银蒯政宏蒯世保蒯世才安徽省合肥市长丰县三十头镇方岗村童小郢组(3户)蒯家宏蒯政德蒯政祥安徽省合肥市长丰县三十头镇四十头村蒯岗组(?)安徽省合肥市长丰县三十头镇五十头村瓦岗组蒯文龙安徽省合肥市长丰县三十头镇卫岗村朱小郢组蒯正凡安徽省合肥市长丰县三十头镇卫岗村周大郢组(7户)蒯文银蒯文华蒯文彩蒯文峰蒯世友蒯文法蒯文年安徽省合肥市长丰县三十头镇罗庙村王老家蒯晓峰子嗣(10人)蒯振刚蒯家骉蒯淼安徽省合肥市肥东县白龙镇快乐村蒯西组蒯光浩子嗣14人(男7女7)(蒯世坤提供)安徽省合肥市肥东县白龙镇快乐村蒯大组()蒯文保蒯文翠安徽省合肥市肥东县白龙镇快乐村蒯户组(?)安徽省合肥市肥东县白龙镇快乐村高头组(50多人)(12户)蒯鹏程安徽省合肥市肥东县众兴镇共和村蒯油坊(?)安徽省合肥市肥东县众兴镇蒯先祥蒯兴盛安徽省合肥市肥东县元疃镇杨祠村老花园组蒯文好蒯大勇安徽省巢湖市居巢区黄麓镇军蒯村(200多人)蒯召信蒯威蒯刚蒯东山安徽省巢湖市居巢区忠庙镇胜利村蒯塘河组(?)蒯明安徽省巢湖市居巢区司集乡蒯世舟(烈士)安徽省巢湖市居巢区赵柳镇南份村蒯世恩堂兄弟子嗣16人(男11女5)(蒯振洲提供)安徽省巢湖市庐江县同大镇永安村第八组蒯文魁子嗣19人(男10女9)(蒯琴庆提供)安徽省巢湖市庐江县盛桥镇陡岗村蒯仕华安徽省巢湖市庐江县白山镇白山社区蒯德贵子嗣12人(男5女7)(蒯仕斌提供)安徽省巢湖市庐江县金牛镇圩坝村(六户)(30多人)(蒯正河提供)安徽省巢湖市和县沈巷镇蒯申好蒯文彪蒯文豪蒯世红蒯世梅蒯林安徽省巢湖市无为县白茆镇金带村蒯文红蒯志远安徽省巢湖市含山县陶厂镇云塘行政村蒯宗德子嗣31(男17女14)(蒯先康提供)安徽省巢湖市含山县环峰镇祁门村蒯韩组(?)安徽省滁州市凤阳县小溪河镇前洪村韩胡营队蒯世中子嗣10人(男5人女5人)(蒯家军提供)安徽省滁州市凤阳县临淮镇蒯磊蒯诚安徽省滁州市定远县池河镇青岗村街道蒯文杰子嗣12人(男5女7)(蒯岳岳提供)安徽省滁州市定远县池河镇庙孙村刘一组蒯正有子嗣15人(男8女7)(蒯丛军提供)安徽省滁州市定远县池河镇刘铺村街道蒯宗仁子嗣64人(男46女18)(蒯世宇提供)安徽省滁州市定远县池河镇青岗村街道蒯文兵兄弟子嗣20人(男9女11)(蒯萍萍提供)安徽省滁州市定远县拂晓乡蒯亚文安徽省滁州市定远县蒋集镇(9人)(2户)蒯先标蒯先梅安徽省滁州市全椒县大墅镇刘兴村蒯世宏安徽省滁州市全椒县大墅镇汪店村蒯正华安徽省滁州市全椒县大墅镇大尧村蒯世红安徽省滁州市全椒县大墅镇骑龙村中心组蒯正贵蒯家东安徽省滁州市全椒县马厂镇蒯正礼安徽省滁州市全椒县马厂镇中方村河林组04号蒯文发安徽省滁州市全椒县武岗镇中心街道(10人)(2户)蒯海啸安徽省滁州市全椒县六镇蒯家根安徽省滁州市全椒县二郎口镇赤西村(20人左右)蒯先香安徽省滁州市来安县汊河镇蒯正中蒯君可蒯小峰安徽省安庆市宿松县孚玉镇黎河西街7号蒯百红安徽省安庆市望江县华阳镇蒯魏家蒯腊梅(次支系庐江县盛桥镇分支)安徽省铜陵市西湖镇东风新村(1人)蒯帅(?)安徽省铜陵市淮河大道北段129号蒯正军(次支系庐江县金牛镇分支)安徽省铜陵市大通矿428号蒯星海安徽省铜陵市铜陵县顺安镇蒯鹏飞安徽省铜陵市狮子山区蒯鹏安徽省芜湖市小官山供电宿舍商住楼5单602室蒯国华安徽省芜湖市镜湖区蒯永祥安徽省芜湖市南陵县三里镇蒯正根蒯照祥蒯照龙蒯茂安徽省芜湖市繁昌县蒯正义蒯正宇安徽省芜湖市繁昌县荻港镇一家3人(男2女1)(蒯宁强提供)安徽省宣城市宣州区狸桥镇蒯鑫峰安徽省宣城市宣州区水阳镇蒯小虎安徽省宣城市宁国市西津镇蒯赟蒯晨星蒯超安徽省宣城市宁国市南山镇杨山村蒯忠林安徽省宣城市广德县东亭乡蒯浩宁安徽省宣城市旌德县蒯培培安徽省宣城市郎溪县蒯西童安徽省宣城市宣州区蒯家承安徽省马鞍山市当涂县蒯兴飞蒯振彧蒯涛蒯金涛安徽省马鞍山市蒯振东蒯翔蒯欢安徽省宿州市泗县蒯伟蒯培培安徽省六安市金安区三十铺镇枣树村蒯文伟蒯文军蒯光银安徽省六安市金安区张店镇蒯平芳安徽省六安市霍邱县周集镇何庄村蒯德培安徽省六安市霍邱县王截流镇(一户)安徽省六安市霍邱县冯井镇八里庄村老宅组蒯祥夏安徽省六安市霍邱县户胡镇蒯永福安徽省六安市霍邱县岔路镇韩冲村蒯显国蒯彪安徽省阜阳市颍州区三十里铺镇洄溜村齐东组蒯华山子嗣30人(男14人女16人)(蒯坤提供)安徽省阜阳市市区蒯华祝蒯华峰蒯兴蒯伟安徽省亳州市涡阳县闸北镇(20多人)蒯华勋蒯珂珂安徽省亳州市五马镇蒯庄(无蒯姓)安徽省黄山市屯溪区蒯正华安徽省淮南市毛集区焦岗乡万岗村(10人左右)蒯留军江西省九江市彭泽县龙城镇辰字村蒯家年蒯正海蒯政连蒯文金蒯家灿(蒯广西省柳州市鱼峰区容军路355号6-105特种变压器厂宿舍蒯世川子嗣12人(男7女5)兴提供)次支祖籍安徽。

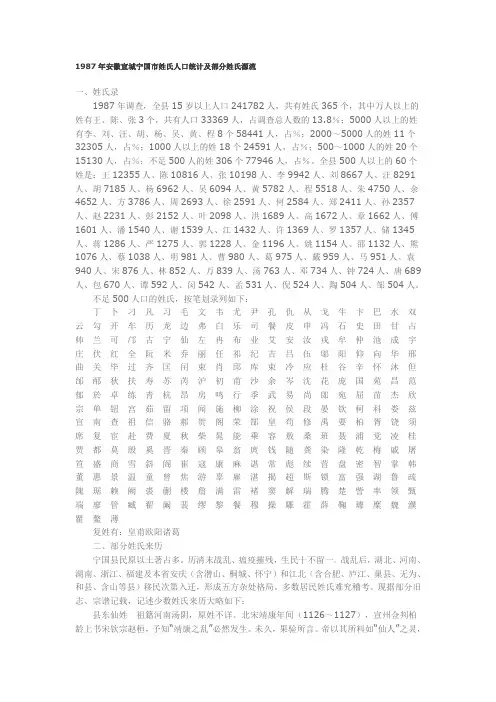

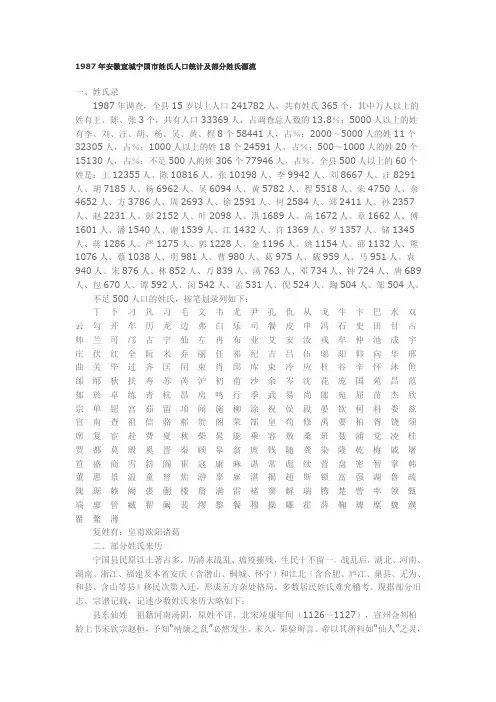

1987年安徽宣城宁国市姓氏人口统计及部分姓氏源流一、姓氏录1987年调查,全县15岁以上人口241782人,共有姓氏365个,其中万人以上的姓有王、陈、张3个,共有人口33369人,占调查总人数的13.8%;5000人以上的姓有李、刘、汪、胡、杨、吴、黄、程8个58441人,占%;2000~5000人的姓11个32305人,占%;1000人以上的姓18个24591人,占%;500~1000人的姓20个15130人,占%;不足500人的姓306个77946人,占%。

全县500人以上的60个姓是:王12355人、陈10816人、张10198人、李9942人、刘8667人、汪8291人、胡7185人、杨6962人、吴6094人、黄5782人、程5518人、朱4750人、余4652人、方3786人、周2693人、徐2591人、何2584人、郑2411人、孙2357人、赵2231人、彭2152人、叶2098人、洪1689人、高1672人、章1662人、傅1601人、潘1540人、谢1539人、江1432人、许1369人、罗1357人、储1345人、蒋1286人、严1275人、郭1228人、金1196人、姚1154人、邵1132人、熊1076人、蔡1038人、明981人、曹980人、葛975人、戴959人、马951人、袁940人、宋876人、林852人、万839人、汤763人、邓734人、钟724人、唐689人、包670人、谭592人、闵542人、孟531人、倪524人、陶504人、邹504人。

不足500人口的姓氏,按笔划录列如下:丁卜刁凡习毛文韦尤尹孔仇从戈牛卞巴水双云勾开车历龙边弗白乐司餐皮申冯石史田甘占帅兰可邝古宁仙左冉布业艾安汝戎牟仲池成宇庄伏红全阮米乔丽任祁纪吉吕伍邬阳仰向华邢曲关毕过齐匡闬束肖邱库束冷应杜谷辛怀沐但邰邴狄扶寿苏芮沪初甫沙余岑沈花庞国苑昌范郁於卓练青杭昂房鸣行季武易尚郎宛屈苗杰欣宗单钮宫茹留项闻施柳涂祝侯段晏钦柯科娄兹宣南查祖信骆郝贺阁荣郜皇苟修禹要柏胥饶须席复宦赴费夏秋柴晁能乘容敖桑班聂浦党凌桂贾都莫殷奚晋秦顾皋翁庹钱随龚染隆乾梅戚屠笪盛商雪斜阎崔寇康麻谌常彪续营盘密智掌韩董惠景温童曾焦游辜雇湛揭超斯锁富强湖鲁疏隗琚赖阙裘蒯楼詹满雷褚窦解瑞腾楚訾率领甄端廖管臧翟阚裴缪黎餐穆操雕霍薛鞠璩糜魏濮瞿鳌薄复姓有:皇甫欧阳诸葛二、部分姓氏来历宁国县民原以土著占多。

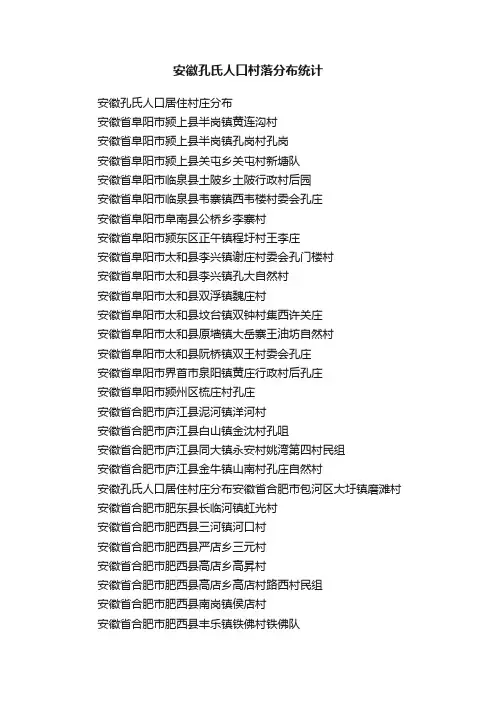

安徽孔氏人口村落分布统计安徽孔氏人口居住村庄分布安徽省阜阳市颍上县半岗镇黄连沟村安徽省阜阳市颍上县半岗镇孔岗村孔岗安徽省阜阳市颍上县关屯乡关屯村新塘队安徽省阜阳市临泉县土陂乡土陂行政村后园安徽省阜阳市临泉县韦寨镇西韦楼村委会孔庄安徽省阜阳市阜南县公桥乡李寨村安徽省阜阳市颍东区正午镇程圩村王李庄安徽省阜阳市太和县李兴镇谢庄村委会孔门楼村安徽省阜阳市太和县李兴镇孔大自然村安徽省阜阳市太和县双浮镇魏庄村安徽省阜阳市太和县坟台镇双钟村集西许关庄安徽省阜阳市太和县原墙镇大岳寨王油坊自然村安徽省阜阳市太和县阮桥镇双王村委会孔庄安徽省阜阳市界首市泉阳镇黄庄行政村后孔庄安徽省阜阳市颍州区梳庄村孔庄安徽省合肥市庐江县泥河镇洋河村安徽省合肥市庐江县白山镇金沈村孔咀安徽省合肥市庐江县同大镇永安村姚湾第四村民组安徽省合肥市庐江县金牛镇山南村孔庄自然村安徽孔氏人口居住村庄分布安徽省合肥市包河区大圩镇磨滩村安徽省合肥市肥东县长临河镇虹光村安徽省合肥市肥西县三河镇河口村安徽省合肥市肥西县严店乡三元村安徽省合肥市肥西县高店乡高昇村安徽省合肥市肥西县高店乡高店村路西村民组安徽省合肥市肥西县南岗镇侯店村安徽省合肥市肥西县丰乐镇铁佛村铁佛队安徽省合肥市经开区高刘社区江岗村熊岗村民组安徽省合肥市经开区高刘社区南仓村联合村民组安徽省合肥市蜀山区小庙镇朱岗村大堰梢村民组安徽省合肥市蜀山区小庙镇马岗村瓦东村民组安徽省宿州市泗县草沟镇郝巷村安徽省宿州市泗县草沟镇大安村安徽省宿州市泗县大路口乡龙湖村孔庄安徽省宿州市萧县永固镇夹山行政村朱庄自然村安徽省宿州市萧县祖楼镇甘楼行政村甘楼自然村安徽省宿州市埇桥区苗安乡新庄村石东组安徽省宿州市埇桥区符离镇符离村孙庄安徽孔氏人口居住村庄分布安徽省宿州市埇桥区蕲县镇刘圩村学屋东组安徽省宿州市埇桥区汴河办事处杨圩村孔庄组安徽省宿州市埇桥区汴河办事处北十里村安徽省宿州市埇桥区夹沟镇辛丰村前乡三队组安徽省宿州市埇桥区夹沟镇镇头村安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇塔桥村安徽省芜湖市南陵县烟墩镇三星村安徽省芜湖市南陵县工山镇跃进村安徽省芜湖市南陵县许镇镇清城村先锋自然村安徽省芜湖市南陵县弋江镇塘南村东风组安徽省芜湖市无为县开城镇大同行政村孔西自然村安徽省芜湖市无为县开城镇大同行政村孔大自然村安徽省芜湖市无为县开城镇羊山行政村孔村自然村安徽省芜湖市无为县开城镇羊山行政村羊山头安徽省芜湖市鸠江区白茆镇旭光行政村第八自然村安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇前进行政村安徽省芜湖市弋江区火龙街道良福村安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇石坝行政村朱塘自然村安徽孔氏人口居住村庄分布安徽省淮南市八公山区山王镇孔集村安徽省淮南市八公山区山王镇丁山村安徽省淮南市山南新区三和乡土楼村汤中组安徽省淮南市寿县三觉镇顾岗村贾东组安徽省淮南市寿县三觉镇丁岗村安徽省淮南市潘集区平圩镇龚集村陈圩片安徽省淮南市大通区宫集镇朝阳村安徽省淮南市凤台县李冲回族乡民族村孔庄安徽省滁州市来安县新安镇红桥村安徽省滁州市来安县汊河镇江青圩村孔庄组安徽省滁州市明光市张八岭镇关山村安徽省滁州市明光市招信镇赵府村后东组安徽省滁州市定远县吴圩镇西孔村安徽省滁州市定远县吴圩镇陈集村小陈组安徽省滁州市定远县炉桥镇李巷村李庄组安徽省滁州市琅琊区西涧街道办事处山林村后王组安徽省滁州市全椒县襄河镇长安村安徽省滁州市天长市大通镇坝田村孔庄队安徽省滁州市天长市郑集镇新集村安徽孔氏人口居住村庄分布安徽省滁州市天长市铜城镇八面村安徽省亳州市利辛县张村镇前杨村后杨安徽省亳州市利辛县张村镇王寨村西马庄安徽省亳州市利辛县张村镇王寨村孔庄安徽省亳州市涡阳县花沟镇孔寨行政村孔寨自然村安徽省亳州市涡阳县花沟镇韩王行政村蒋桥自然村安徽省亳州市涡阳县花沟镇孔寨行政村孔小节自然村安徽省亳州市涡阳县龙山镇大孔行政村安徽省亳州市涡阳县青町镇周目行政村周目自然村安徽省亳州市谯城区淝河镇张小行政村王桥自然村安徽省亳州市谯城区沙土镇陈庄行政村陈庄安徽省亳州市谯城区双沟镇王庙行政村孔庄自然村安徽省亳州市谯城区赵桥乡六集行政村王小阁自然村安徽省亳州市谯城区十河镇南王行政村孙大庄自然村安徽省亳州市谯城区古井镇吕楼村孔杨庄安徽省亳州市蒙城县立仓镇二郎村孔庄安徽省六安市霍邱县乌龙镇唐岗店村安徽省六安市霍邱县众兴集镇红卫村安徽孔氏人口居住村庄分布安徽省六安市霍邱县高塘镇傅井村安徽省六安市舒城县城关镇孔集村安徽省六安市舒城县城关镇城南村安徽省六安市舒城县汤池镇刘河村安徽省六安市舒城县桃溪镇红光村安徽省六安市舒城县千人桥镇童畈村安徽省六安市裕安区独山镇南焦湾村安徽省六安市裕安区江家店镇永兴村安徽省六安市叶集区姚李镇双红村安徽省六安市叶集区洪集镇唐畈村安徽省六安市金安区先生店乡松店村孔老庄组安徽省六安市金安区先生店乡大旺村江淮组安徽省六安市金安区先生店乡先生店村安徽省安庆市怀宁县洪铺镇东风村新屋组安徽省安庆市潜山市源潭镇东畈村安徽省安庆市望江县雷池乡东洲村安徽省安庆市望江县鸦滩镇麦元村安徽省安庆市太湖县小池镇中心村安徽孔氏人口居住村庄分布安徽省宣城市郎溪县十字镇施吴村安徽省宣城市郎溪县建平镇建桥村安徽省宣城市郎溪县涛城镇梅村村安徽省宣城市郎溪县新发镇官桥村安徽省宣城市郎溪县梅渚镇桃园村新庄组安徽省宣城市宁国市宁墩镇纽乐村茶厂组安徽省宣城市宣州区狸桥镇昝村横路组安徽省宣城市宣州区五星乡庆丰村陈村安徽省宣城市宣州区水阳镇沙湾村鲍店组安徽省宣城市广德县桃州镇祠山岗村安徽省蚌埠市禹会区秦集镇大孔村安徽省蚌埠市高新区秦集镇姜顾村安徽省蚌埠市高新区秦集镇彭巷村中井安徽省淮北市相山区渠沟镇鲁楼村安徽省淮北市烈山区宋疃镇新园村安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼村安徽省淮北市濉溪县刘桥镇干庄村孔刘庄。

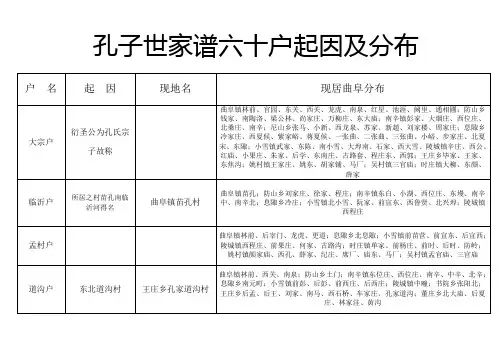

曲阜孔氏六十户六十户到了元末明初,孔子后裔传至五十六代时,20派又续分为60支,后称60户。

每个户为一个族派,以始迁定居的村名为户名。

△六十户部分名单第一派是孔浣之后,衍为十户。

孔浣生孔思晦,为五十四代孙衍圣公。

有子孔克坚,袭封衍圣公。

孔克坚有子九人:孔希学、孔希说、孔希范、孔希进、孔希麟、孔希凤、孔希顺、孔希尹、孔希赟。

其中希赟无后。

孔希学嫡长,袭封衍圣公,居于曲阜城内的衍圣公府,为孔氏家族的大宗主,列为第一户“大宗户”。

孔希说,太学生,居于城西南临近沂河的苗孔村北阁南,列为第二户“临沂户”。

孔希范,明初曲阜县世职知县,营别墅于城西6.5 公里时家庄,生三子:孔询、孔諴、孔訚。

孔询,处士,析居于城西八公里的孟村(今名孟林),列为第三户“孟村户”。

孔諴,明初詹事府主簿,析居于城北五公里泗河之阳的孔家道沟村,列为第四户“道沟户”。

孔訚,处士,至其孙五十九代孔彦韶时,徙居滕县西的级索村,列为第五户“滕阳户”。

孔希进,太学生,居于城东四公里的旧县村,列为第六户“旧县户”。

孔希麟,明初监察御史,居于城东南五公里其父营建的“终吉别墅”,列为第七户“终吉户”。

孔希凤,太学生,居于城东北十公里的蔡庄,列为第八户“蔡庄户”。

孔希顺,处士,居于城西十公里的戴庄,列为第九户“戴庄户”。

孔希尹,处士,居于城东南十公里的栗园,列为第十户“栗园户”。

第二派是孔沂之后,衍为二户。

孔沂为元代进士,生有二子:孔思进、孔思义。

孔思义传二世无后。

孔思进生七子:孔克宽、孔克慎、孔克谨、孔克勉、孔克功、孔克贞、孔克勤。

克宽传一世绝,克慎、克功、克贞均无传,克勤落居山东清平县西孔家庄,传有后人者仅克谨、克勉。

孔克勤,元代汝南府推官,居于城西时家庄,列为第十一户“时庄户”。

孔克勉,元代宁阳县知县,居于孔林后的张阳村,列为第十二户“泗北户”(古时泗河在洙水南)。

第三派是孔潾之后,衍为二户。

孔潾为元代沧州儒学教谕,生有三子:孔思友、孔思古、孔思本。

孔氏家族介绍孔氏,主要源于子姓,或以人名、祖名为姓。

如商朝建立者商汤的后人以其名为姓;宋国大司马孔父嘉为孔姓的孔姓始祖。

子姓。

或以人名、祖名为姓。

如春秋时郑国有出自姬姓孔氏,以郑穆公后人孔张的名为姓;卫国有出自古佶姓孔氏,为黄帝后裔,以祖字为姓;陈国有出自妫姓孔氏,以孔宁之名为姓,乃舜之后裔。

是当今中国姓氏排行第98位的大姓,人口较多,人口约三百三十二万三千余,约占全国汉族人口的0.29%,占全国人口总数的的0.21%左右。

始祖起源1、源于子姓,出自商朝君主成汤之后裔,其子孙中有一支以商族的姓「子」以成汤名字中的「乙」组合起来,为子姓孔氏。

2、源于子姓。

出自宋国司马孔父嘉之后,西周初期,成汤的后裔微子启被封于宋国,微子启死后,其弟宋微仲继位。

微仲九世孙孔父嘉为宋国大司马,遭受迫害,他的后代逃到鲁国,以其名字中的「孔」为氏,也是子姓孔氏。

孔父嘉的六世孙为孔子。

3、源于姬姓,出自春秋时期卫国大夫姬孔悝之后,属于以先祖名字为氏。

春秋时期,卫国大夫中有姬孔悝,所以在姬孔悝的后裔子孙中,有以先祖名字为姓氏者,称孔氏。

4、源于妫姓,出自春秋时期陈国大夫孔宁,属于以先祖名字为氏。

据史籍《古今姓氏书辨证》等有关资料记载,春秋时陈国(今河南淮阳)有个大夫叫妫孔宁。

在妫孔宁的后裔子孙中,有的以先祖名字为姓氏者,称孔氏,是为陈郡孔氏。

5、源于姬姓,出自春秋时期郑穆公姬兰之后,属于以先祖名字为氏。

春秋时期,郑国(今河南新郑)君主郑穆公姬兰有后人名姬孔张,在其后裔子孙中,有以先祖名字为姓氏者,世代相传至今,史称郑国孔氏。

6、出自古佶姓的孔氏。

7、源于满族,属于汉化改姓为氏。

(1)满族崆果啰氏,亦称孔果洛氏,满语为Konggolo Hala,汉义“黄马”,世居黑龙江流域。

后多冠汉姓为孔氏、广氏等。

(2)满族孔尼喇氏,满语为Kongnila Hala,世居黑龙江。

后多冠汉姓为孔氏。

(3)满族叩岱氏,亦称阔代氏,满语为Kodai Hala,汉义“汉人的口袋”,世居哈达(今辽宁西丰小清河流域)。

安徽10大姓氏的由来及分布情况安徽省位于我国华东地区,有6000多万的常住人口。

在安徽的6000多万的人口中,有10大姓氏占比较高,下面让我们看看这些姓氏中有什么故事吧:1、王姓:安徽王姓有500多万人口。

东周时期的姬晋为王姓始祖,王姓在先秦、汉晋时期,一直以华北地区为主要的活动地区,发展十分迅猛。

隋朝时,王姓各支向各地迁播。

2、张姓:张姓在安徽有差不多500万人。

张挥为张姓始祖,秦汉是张姓向四周发展和繁衍的重要的时期。

3、李姓:李姓在安徽有425万人,河南省鹿邑县是老子故里,也是李姓发源地。

先秦时期,李姓的活动由河南开始,秦汉时期是李姓向各地迁移的重要阶段。

4、刘姓:刘姓在安徽有332万人,刘累为刘姓得姓始祖。

刘氏早期主要是在北方发展繁衍,公元前300多年前,刘姓开始向河南及江苏传播。

5、陈姓:陈姓共有274万人分布在安徽省,陈胡公为陈姓的得姓始祖。

西晋末年,中原动荡,居民纷纷南迁,安徽、江苏、浙江、江西已经是陈姓主要的迁移的地区。

6、杨姓:杨姓人口占安徽人口的2.61%,杨伯侨为得姓始祖。

春秋战国时期,有杨氏族人自山西迁至江苏和安徽,散布于长江中下游地区。

7、吴姓:吴姓在安徽有157万人口,尊太伯为始祖,仲雍为传代始祖。

周初吴姓迁入河南、安徽等省境。

8、徐姓:徐姓在安徽有142万人口,夏朝徐若木为徐姓始祖。

先秦时期,徐姓主要分布于安徽、江苏、山东等地。

9、周姓:周姓属于以氏族和国名作氏。

周朝初期,周姓开始由西向东迁徙繁衍进入到安徽等地。

10、朱姓:128万人分布在安徽省,朱襄氏被尊为朱姓始祖。

西周时,周武王封曹挟于邾(今山东曲阜东南),后部分邾人南迁至安徽丹阳、江苏丹徒等地。

你认识有安徽的朋友吗?他们的姓氏有什么故事吗?欢迎留言发表你的看法吧。

关于孔姓的研究报告孔姓是中国历史悠久的姓氏之一,被认为是中华民族的重要象征之一。

本文将对孔姓进行研究,探讨其起源、分布、名人及其影响等方面内容。

孔姓的起源可以追溯到大约公元前22世纪的商朝时期。

据史书记载,商朝末年的一位贵族子弟叫孔子,他在中国古代史上卓越的思想家、教育家、政治家和文化名人,被后世尊称为孔夫子。

因孔子的影响力和崇高地位,孔氏后来逐渐成为贵族姓氏,世代相传至今。

在中国的各个地区,孔姓的分布广泛且集中。

据统计,孔姓较为集中的地区主要有山东、河南、江苏等地。

山东是孔姓的发源地,世代相传至今,是孔子的故乡。

孔姓在中国人口中的比例较小,但其深厚的历史底蕴使其在文化传承和名人等方面具有重要影响。

孔姓在中国历史上涌现了许多杰出的名人。

其中最为著名的当属孔子本人。

孔子的思想影响了中国几千年的文化发展,儒家思想成为了中国古代教育和社会道德的重要组成部分。

孔子的学说对中国社会的经济、政治、教育和人文等方面都有深远影响。

他的弟子们也在后世陆续出现,形成了孔门世家,为当时官僚社会提供了重要的政治和文化支持。

除了孔子之外,还有很多孔姓的名人对中国的历史、文化和学问做出了重要贡献。

例如明代学者孔颖达,他致力于研究经学,编纂了《大学古今注疏》等重要文献,对于中国古代文化的研究和传承起到了重要作用。

20世纪初的教育家孔宪经,他致力于教育事业的改革和发展,为中国的教育现代化奠定了重要基础。

总结来说,孔姓是中国重要的姓氏之一,其起源可以追溯到古代商朝时期。

孔氏的发源地山东,是中国古代文化的重要中心。

孔子作为孔姓的创始人,他的思想对中国的文化和社会产生了深远影响。

在中国历史上,不仅有孔子这样的圣贤之人,还有很多孔姓的名人对中国的历史、文化和学问做出了杰出贡献。

孔姓的研究对于了解中国的传统文化和社会历史具有重要意义。

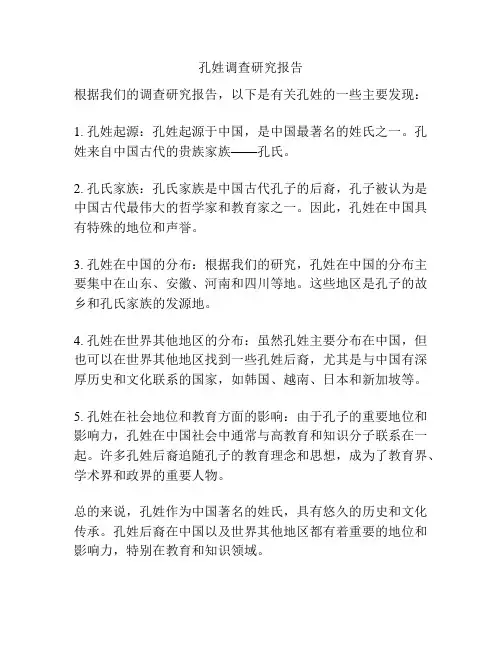

孔姓调查研究报告

根据我们的调查研究报告,以下是有关孔姓的一些主要发现:

1. 孔姓起源:孔姓起源于中国,是中国最著名的姓氏之一。

孔姓来自中国古代的贵族家族——孔氏。

2. 孔氏家族:孔氏家族是中国古代孔子的后裔,孔子被认为是中国古代最伟大的哲学家和教育家之一。

因此,孔姓在中国具有特殊的地位和声誉。

3. 孔姓在中国的分布:根据我们的研究,孔姓在中国的分布主要集中在山东、安徽、河南和四川等地。

这些地区是孔子的故乡和孔氏家族的发源地。

4. 孔姓在世界其他地区的分布:虽然孔姓主要分布在中国,但也可以在世界其他地区找到一些孔姓后裔,尤其是与中国有深厚历史和文化联系的国家,如韩国、越南、日本和新加坡等。

5. 孔姓在社会地位和教育方面的影响:由于孔子的重要地位和影响力,孔姓在中国社会中通常与高教育和知识分子联系在一起。

许多孔姓后裔追随孔子的教育理念和思想,成为了教育界、学术界和政界的重要人物。

总的来说,孔姓作为中国著名的姓氏,具有悠久的历史和文化传承。

孔姓后裔在中国以及世界其他地区都有着重要的地位和影响力,特别在教育和知识领域。

1987年安徽宣城宁国市姓氏人口统计及部分姓氏源流一、姓氏录1987年调查,全县15岁以上人口241782人,共有姓氏365个,其中万人以上的姓有王、陈、张3个,共有人口33369人,占调查总人数的13.8%;5000人以上的姓有李、刘、汪、胡、杨、吴、黄、程8个58441人,占%;2000~5000人的姓11个32305人,占%;1000人以上的姓18个24591人,占%;500~1000人的姓20个15130人,占%;不足500人的姓306个77946人,占%。

全县500人以上的60个姓是:王12355人、陈10816人、张10198人、李9942人、刘8667人、汪8291人、胡7185人、杨6962人、吴6094人、黄5782人、程5518人、朱4750人、余4652人、方3786人、周2693人、徐2591人、何2584人、郑2411人、孙2357人、赵2231人、彭2152人、叶2098人、洪1689人、高1672人、章1662人、傅1601人、潘1540人、谢1539人、江1432人、许1369人、罗1357人、储1345人、蒋1286人、严1275人、郭1228人、金1196人、姚1154人、邵1132人、熊1076人、蔡1038人、明981人、曹980人、葛975人、戴959人、马951人、袁940人、宋876人、林852人、万839人、汤763人、邓734人、钟724人、唐689人、包670人、谭592人、闵542人、孟531人、倪524人、陶504人、邹504人。

不足500人口的姓氏,按笔划录列如下:丁卜刁凡习毛文韦尤尹孔仇从戈牛卞巴水双云勾开车历龙边弗白乐司餐皮申冯石史田甘占帅兰可邝古宁仙左冉布业艾安汝戎牟仲池成宇庄伏红全阮米乔丽任祁纪吉吕伍邬阳仰向华邢曲关毕过齐匡闬束肖邱库束冷应杜谷辛怀沐但邰邴狄扶寿苏芮沪初甫沙余岑沈花庞国苑昌范郁於卓练青杭昂房鸣行季武易尚郎宛屈苗杰欣宗单钮宫茹留项闻施柳涂祝侯段晏钦柯科娄兹宣南查祖信骆郝贺阁荣郜皇苟修禹要柏胥饶须席复宦赴费夏秋柴晁能乘容敖桑班聂浦党凌桂贾都莫殷奚晋秦顾皋翁庹钱随龚染隆乾梅戚屠笪盛商雪斜阎崔寇康麻谌常彪续营盘密智掌韩董惠景温童曾焦游辜雇湛揭超斯锁富强湖鲁疏隗琚赖阙裘蒯楼詹满雷褚窦解瑞腾楚訾率领甄端廖管臧翟阚裴缪黎餐穆操雕霍薛鞠璩糜魏濮瞿鳌薄复姓有:皇甫欧阳诸葛二、部分姓氏来历宁国县民原以土著占多。

关于孔姓研究报告孔姓是中国历史悠久的姓氏之一,被认为是源于中国古代的贵族姓氏之一。

在中国的姓氏排行榜中,孔姓一直都排名很高,具有重要的地位和影响力。

在这份研究报告中,我们将深入探讨孔姓的起源、发展和影响。

起源和分布:据考证,孔姓的起源可以追溯到中国古代的贵族孔子家族。

孔子(公元前551年-公元前479年)是中国古代伟大的思想家、政治家和教育家,他的思想对中国古代和现代文化产生了深远的影响。

孔子一生从事教育事业,他的学说成为后来儒家学派的核心内容,对中国社会产生了广泛而深远的影响。

由于孔子的影响力,孔姓在中国的分布相当广泛。

根据中国相关统计数据显示,孔姓主要集中在山东、河南和湖北等地,这些地区可以追溯到孔子及其后代的活动范围。

此外,孔姓也分布在中国的其他地方,如辽宁、河北、江苏和浙江等省份。

社会地位和影响:由于孔子及其家族的显赫地位,孔姓在中国的历史上一直享有较高的社会地位和影响力。

在古代的中国社会中,居民通常以孔姓的后代为高等级的贵族。

此外,孔姓还在官僚体制中扮演着重要的角色,许多孔姓的人都在政府机构和官方的教育系统中担任要职。

除了社会地位和影响力,孔姓也与孔子的教育思想有着密切的关联。

孔子的儒家学说强调道德品质、教育和家族的重要性,这些理念也被认为成为了孔姓家族的核心价值观。

因此,孔姓的人们在教育事业和学术领域中扮演着重要的角色,尽力传承和发扬孔子的教育思想。

总结:通过对孔姓的研究,我们可以看到它的起源和发展与中国古代贵族孔子家族的起源紧密相关。

孔姓在中国有着广泛的分布,代代相传,且享有较高的社会地位和影响力。

受到孔子教育思想的影响,孔姓的人们在教育事业和学术领域中,发挥着重要的作用。

在中国的历史和文化中,孔姓是一个重要的姓氏,代代传承着孔子家族的思想和价值观。

关于孔姓的研究报告

孔姓是中国最具代表性的姓氏之一,经过多年的研究,可以对孔姓进行一些分析和总结。

首先,孔姓起源已经可以追溯到上千年前的中国周代。

据传,孔姓是由孔子的后裔所起,而孔子是中国古代著名的思想家、教育家和政治家,是儒家学派的创始人。

因此,孔姓在中国历史上具有重要的地位和影响力。

其次,根据对孔姓族谱的研究,孔姓主要分布在山东、河南、江苏、安徽等地。

其中,山东是孔姓的主要发源地,也是孔子的故乡。

这些地方的人口中有很大一部分属于孔姓,因此孔姓在这些地方的传承和流传比较广泛。

此外,孔姓在中国社会的历史演变过程中扮演了重要的角色。

孔姓家族世代传承孔子的思想,对中国古代的政治、文化、教育等领域产生了深远的影响。

孔子的学说儒家思想,对中国古代社会的发展和稳定起到了积极的推动作用,而孔姓家族的弘扬和传承,使得孔姓成为了中国古代社会中的精英集团,享有崇高的社会地位。

最后,虽然孔姓有着辉煌的历史和文化背景,但如今,孔姓在中国社会中的地位已经不再像古代那样突出。

随着社会经济的发展和人口流动的增加,孔姓在各个地区的比例已经减少,且孔姓人群也逐渐与其他姓氏人群融合在一起。

因此,通过对孔姓的研究,我们可以了解到孔姓在中国历史和

文化中的独特地位和影响力。

同时,我们也要看到孔姓在现代社会中的演变和变化,这是社会发展变迁的正常规律。

关于孔姓研究报告

孔姓是中国人常见的姓氏之一,源自中国古代的贵族姓氏。

孔姓最早可以追溯到西周时期的孔子家族。

孔子(公元前551年-公元前479年),字仲尼,名丘,是中国古代伟大的思想家、教育家和政治家,被尊称为“至圣先师”。

孔子的思想与学说对中国历史和文化产生了深远影响,也使得孔姓成为中国人以及海外华人社区中的重要姓氏。

孔姓在中国的分布主要集中在山东、河南和安徽等地,尤其是山东省的曲阜市,被认为是孔子的故乡。

此外,孔姓也在华南、华北、东北等地有一定的分布。

对于孔姓的人口数量,虽无具体统计数据,但可以肯定的是,孔姓在中国的人口规模是相当庞大的。

对于孔姓的研究有着丰富的历史文献和学术成果。

学者们通过对孔姓族谱的研究,可以追溯到孔子早期家族的形成和变迁。

此外,还有学者从考古学和人类学的角度,对孔姓的起源和迁移进行了一些探索。

对于孔姓的起源和发展,虽然目前学界还存在一些争议,但总体上认为孔姓是中国的一个古老姓氏,与孔子及其家族的地位和影响密切相关。

此外,孔姓在中国历史上的影响也不能忽视。

孔姓代代传承着孔子的家族文化和学说,通过培养后代子孙,影响了许多世代的人们。

孔姓所承载的孔子文化也成为中国传统文化中的重要组成部分,丰富了中国的文化底蕴。

总结起来,孔姓作为中国古代贵族姓氏之一,与孔子及其家族

的地位和影响密切相关。

对于孔姓的研究主要包括族谱研究、考古学和人类学的探索等。

孔姓在中国的分布广泛,人口规模庞大,且在中国历史上有着深远的影响,是中国历史和文化不可忽视的一部分。

【导语】孔⽒的分布地区:孔姓的郡望主要有鲁郡、京兆郡、河南郡、会稽郡等。

1.鲁郡是在西汉初由原有的秦郡改置⽽来的,相当于今天的⼭东曲⾩、滕县泗⽔等地。

三国魏及晋时改为郡汉朝初年,改右内式置京兆尹,因为其地属畿辅,所以不称郡。

相当于今天陕西秦岭以北、西安以东、渭河以南等地。

三国魏时改称京兆尹郡。

2.河南郡是汉⾼祖改秦三川⽽设置的。

⼤约在今天的河南省黄河以南洛⽔下游,贾鲁河上游地区以及黄河以北的原阳县。

3.会稽郡,秦始皇⼆⼗五年置郡,相当于今天的江苏省长江以南,浙江省仙霞岭、⽜头⼭、天台⼭以北和安徽⽔阳江流域以东及新安江、率⽔流域等地。

历史来源1.出⾃「⼦」姓,以王⽗为字⽒,据《史记.孔⼦世家》所载;孔⼦,宋微⼦之后。

宋襄公弗⽗何,弗⽗何⽣宋⽗周,周⽣世⼦胜,胜⽣正考⽗,考⽗⽣孔⽗嘉。

五世亲尽,别为公族,姓孔⽒。

孔⽗嘉⽣⽊⾦⽗,⽊⾦⽗⽣睪夷,睪夷⽣防叔。

防叔畏华⽒之逼,奔鲁。

其叔为叔梁纥,⽣⼦孔丘。

2.出⾃「姬」姓,据《姓考》所载,春秋时卫国有孔悝,以王⽗字为⽒,其后有姬姓之孔⽒。

3.出⾃「妫」姓,。

春秋时陈国有孔宁,王⽗字为⽒,其后有「妫」姓之孔⽒。

4.⼜据《左传》所载,春秋时郑穆公之后有孔张,其⽀孙以王⽗字为⽒,为郑国的姬姓孔⽒。

5.另据《姓考》等书的记载,卫国(今河南滑县东)有出⾃古佶姓的孔⽒。

孔姓是当今中国姓⽒排⾏第七⼗⼆位的⼤姓,⼈⼝较多,约占全国汉族⼈⼝的百分之零点⼆九。

堂号 有“阕⾥堂”和“⾄圣堂”。

这两个堂都是因孔⼦⽽命名的。

孔⼦⽣于阕⾥,是历的“⼤成⾄圣”。

繁衍 孔⽒谱系完善,被尊为“天下第⼀家”、“儒家第⼀姓”,历代孔家都有社会和经济⽅⾯的殊遇。

⾃古有“天下孔姓⼀家⼈”之称。

孔⼦后裔的不断繁衍,家族最初分为“五位”,后⼜分为“⼆⼗派”,到明清两代,增为60户。

嘉庆⼗年《六⼗户户头户举点名清册》列举了60户的名称。

乾隆⼗年(1745年)修《孔⼦世家谱》时,在谱⼈数约⼆万⼈。

家族名⼈ 孔⼦:(前551~前479)名丘,字仲尼,东⽅⽂化的代表之⼀,儒家思想的创始⼈,春秋鲁⼈。

关于孔姓的研究报告一、引言孔姓是中国传统姓氏中的重要代表之一,被认为具有深厚的文化底蕴和历史意义。

本研究报告旨在对孔姓的起源、发展历程、分布情况以及文化内涵等方面进行深入的研究和探讨。

二、孔姓的起源与发展1. 起源据历史文献记载,孔姓起源于中国的鲁国。

传说中,孔姓是由舜帝的后人孔甲所创,是中国古代的贵族血脉之一。

孔姓有着宗族制度,世代传承,代表了古代中国的家族观念和家族之间的血缘关系。

2. 发展历程孔姓的发展历程与中国的历史密切相关。

在春秋战国时期,孔子作为孔家宗族的代表,以儒家思想的创立者和传播者而闻名。

孔子是孔姓的代表人物,他的思想对中国的政治、文化和教育产生了深远的影响。

在明清时期,孔姓由于儒家思想在中国社会的地位提升,孔姓也得到了更多的重视和尊重。

许多孔姓的后裔成为了政治、文化领域的重要人物。

同时,孔姓也经历了人口的扩张和地域的迁移,逐渐分布到全国各地。

三、孔姓的分布情况孔姓在中国的分布比较广泛,尤其集中在山东、河南、江苏等地区。

下面是孔姓的分布情况及其特点:•山东:山东是孔姓的重要聚集地,以曲阜市最为集中。

曲阜市是孔子的故乡,孔姓在这里有着深厚的文化传统和遗产。

•河南:河南是孔姓的另一个重要分布省份,以开封市为主要集中地。

开封市是中国古代八大古都之一,孔氏宗祠位于这里。

•江苏:江苏省的集中地主要在苏州市和南京市等地。

除了这些地区外,孔姓在广东、湖北、四川等省份也有一定分布。

随着社会的发展和人口的流动,孔姓逐渐扩展到全国各地。

四、孔姓的文化内涵孔姓作为中国传统文化的重要组成部分,具有深厚的文化内涵和象征意义。

在中国文化中,孔姓常被视作儒家文化的代表,与儒学、儒者的形象紧密相连。

1. 儒学思想孔姓与儒学思想有着不可分割的联系。

儒学强调道德、人伦、教育等方面的规范和价值观念,而孔子作为儒家思想的创始人,将这些价值观念传承给后世。

因此,孔姓往往与儒者、儒学传承有着紧密的关系。

2. 孔子文化孔子被认为是中国古代文化的象征,崇尚礼仪、教育和政治的合理性。

安徽孔氏人口居住村庄分布

安徽省阜阳市颍上县半岗镇黄连沟村

安徽省阜阳市颍上县半岗镇孔岗村孔岗

安徽省阜阳市颍上县关屯乡关屯村新塘队

安徽省阜阳市临泉县土陂乡土陂行政村后园

安徽省阜阳市临泉县韦寨镇西韦楼村委会孔庄

安徽省阜阳市阜南县公桥乡李寨村

安徽省阜阳市颍东区正午镇程圩村王李庄

安徽省阜阳市太和县李兴镇谢庄村委会孔门楼村

安徽省阜阳市太和县李兴镇孔大自然村

安徽省阜阳市太和县双浮镇魏庄村

安徽省阜阳市太和县坟台镇双钟村集西许关庄

安徽省阜阳市太和县原墙镇大岳寨王油坊自然村

安徽省阜阳市太和县阮桥镇双王村委会孔庄

安徽省阜阳市界首市泉阳镇黄庄行政村后孔庄

安徽省阜阳市颍州区梳庄村孔庄

安徽省合肥市庐江县泥河镇洋河村

安徽省合肥市庐江县白山镇金沈村孔咀

安徽省合肥市庐江县同大镇永安村姚湾第四村民组

安徽省合肥市庐江县金牛镇山南村孔庄自然村

安徽孔氏人口居住村庄分布安徽省合肥市包河区大圩镇磨滩村

安徽省合肥市肥东县长临河镇虹光村

安徽省合肥市肥西县三河镇河口村

安徽省合肥市肥西县严店乡三元村

安徽省合肥市肥西县高店乡高昇村

安徽省合肥市肥西县高店乡高店村路西村民组

安徽省合肥市肥西县南岗镇侯店村

安徽省合肥市肥西县丰乐镇铁佛村铁佛队

安徽省合肥市经开区高刘社区江岗村熊岗村民组

安徽省合肥市经开区高刘社区南仓村联合村民组

安徽省合肥市蜀山区小庙镇朱岗村大堰梢村民组

安徽省合肥市蜀山区小庙镇马岗村瓦东村民组

安徽省宿州市泗县草沟镇郝巷村

安徽省宿州市泗县草沟镇大安村

安徽省宿州市泗县大路口乡龙湖村孔庄

安徽省宿州市萧县永固镇夹山行政村朱庄自然村

安徽省宿州市萧县祖楼镇甘楼行政村甘楼自然村

安徽省宿州市埇桥区苗安乡新庄村石东组

安徽省宿州市埇桥区符离镇符离村孙庄

安徽孔氏人口居住村庄分布安徽省宿州市埇桥区蕲县镇刘圩村学屋东组

安徽省宿州市埇桥区汴河办事处杨圩村孔庄组

安徽省宿州市埇桥区汴河办事处北十里村

安徽省宿州市埇桥区夹沟镇辛丰村前乡三队组

安徽省宿州市埇桥区夹沟镇镇头村

安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇塔桥村

安徽省芜湖市南陵县烟墩镇三星村

安徽省芜湖市南陵县工山镇跃进村

安徽省芜湖市南陵县许镇镇清城村先锋自然村

安徽省芜湖市南陵县弋江镇塘南村东风组

安徽省芜湖市无为县开城镇大同行政村孔西自然村

安徽省芜湖市无为县开城镇大同行政村孔大自然村

安徽省芜湖市无为县开城镇羊山行政村孔村自然村

安徽省芜湖市无为县开城镇羊山行政村羊山头

安徽省芜湖市鸠江区白茆镇旭光行政村第八自然村

安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇前进行政村

安徽省芜湖市弋江区火龙街道良福村

安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇石坝行政村朱塘自然村

安徽孔氏人口居住村庄分布安徽省淮南市八公山区山王镇孔集村

安徽省淮南市八公山区山王镇丁山村

安徽省淮南市山南新区三和乡土楼村汤中组

安徽省淮南市寿县三觉镇顾岗村贾东组

安徽省淮南市寿县三觉镇丁岗村

安徽省淮南市潘集区平圩镇龚集村陈圩片

安徽省淮南市大通区宫集镇朝阳村

安徽省淮南市凤台县李冲回族乡民族村孔庄

安徽省滁州市来安县新安镇红桥村

安徽省滁州市来安县汊河镇江青圩村孔庄组

安徽省滁州市明光市张八岭镇关山村

安徽省滁州市明光市招信镇赵府村后东组

安徽省滁州市定远县吴圩镇西孔村

安徽省滁州市定远县吴圩镇陈集村小陈组

安徽省滁州市定远县炉桥镇李巷村李庄组

安徽省滁州市琅琊区西涧街道办事处山林村后王组

安徽省滁州市全椒县襄河镇长安村

安徽省滁州市天长市大通镇坝田村孔庄队

安徽省滁州市天长市郑集镇新集村

安徽孔氏人口居住村庄分布安徽省滁州市天长市铜城镇八面村

安徽省亳州市利辛县张村镇前杨村后杨

安徽省亳州市利辛县张村镇王寨村西马庄

安徽省亳州市利辛县张村镇王寨村孔庄

安徽省亳州市涡阳县花沟镇孔寨行政村孔寨自然村

安徽省亳州市涡阳县花沟镇韩王行政村蒋桥自然村

安徽省亳州市涡阳县花沟镇孔寨行政村孔小节自然村

安徽省亳州市涡阳县龙山镇大孔行政村

安徽省亳州市涡阳县青町镇周目行政村周目自然村

安徽省亳州市谯城区淝河镇张小行政村王桥自然村

安徽省亳州市谯城区沙土镇陈庄行政村陈庄

安徽省亳州市谯城区双沟镇王庙行政村孔庄自然村

安徽省亳州市谯城区赵桥乡六集行政村王小阁自然村

安徽省亳州市谯城区十河镇南王行政村孙大庄自然村

安徽省亳州市谯城区古井镇吕楼村孔杨庄

安徽省亳州市蒙城县立仓镇二郎村孔庄

安徽省六安市霍邱县乌龙镇唐岗店村

安徽省六安市霍邱县众兴集镇红卫村

安徽孔氏人口居住村庄分布安徽省六安市霍邱县高塘镇傅井村

安徽省六安市舒城县城关镇孔集村

安徽省六安市舒城县城关镇城南村

安徽省六安市舒城县汤池镇刘河村

安徽省六安市舒城县桃溪镇红光村

安徽省六安市舒城县千人桥镇童畈村

安徽省六安市裕安区独山镇南焦湾村

安徽省六安市裕安区江家店镇永兴村

安徽省六安市叶集区姚李镇双红村

安徽省六安市叶集区洪集镇唐畈村

安徽省六安市金安区先生店乡松店村孔老庄组

安徽省六安市金安区先生店乡大旺村江淮组

安徽省六安市金安区先生店乡先生店村

安徽省安庆市怀宁县洪铺镇东风村新屋组

安徽省安庆市潜山市源潭镇东畈村

安徽省安庆市望江县雷池乡东洲村

安徽省安庆市望江县鸦滩镇麦元村

安徽省安庆市太湖县小池镇中心村

安徽孔氏人口居住村庄分布安徽省宣城市郎溪县十字镇施吴村

安徽省宣城市郎溪县建平镇建桥村

安徽省宣城市郎溪县涛城镇梅村村

安徽省宣城市郎溪县新发镇官桥村

安徽省宣城市郎溪县梅渚镇桃园村新庄组

安徽省宣城市宁国市宁墩镇纽乐村茶厂组

安徽省宣城市宣州区狸桥镇昝村横路组

安徽省宣城市宣州区五星乡庆丰村陈村

安徽省宣城市宣州区水阳镇沙湾村鲍店组

安徽省宣城市广德县桃州镇祠山岗村

安徽省蚌埠市禹会区秦集镇大孔村

安徽省蚌埠市高新区秦集镇姜顾村

安徽省蚌埠市高新区秦集镇彭巷村中井

安徽省淮北市相山区渠沟镇鲁楼村

安徽省淮北市烈山区宋疃镇新园村

安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼村

安徽省淮北市濉溪县刘桥镇干庄村孔刘庄。