《采石工》教案1

- 格式:doc

- 大小:26.51 KB

- 文档页数:2

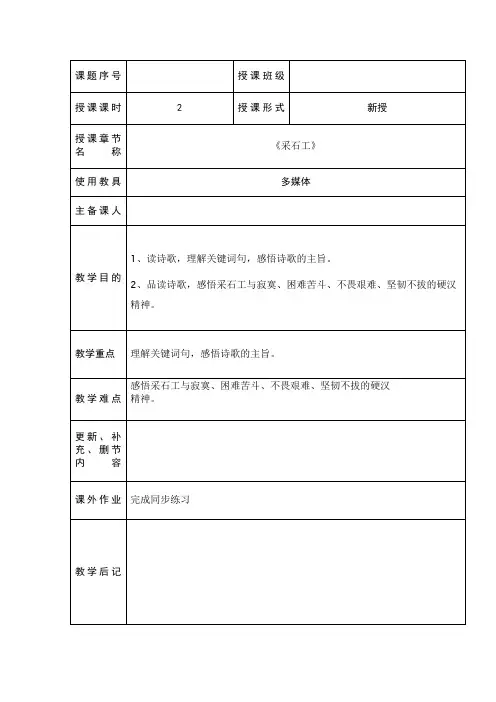

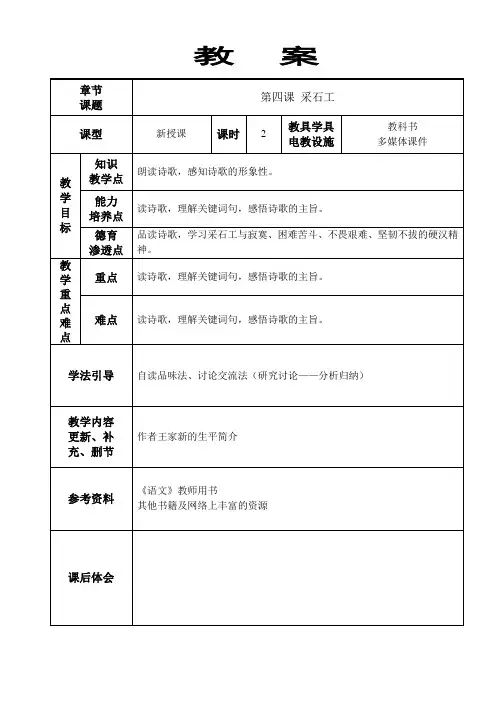

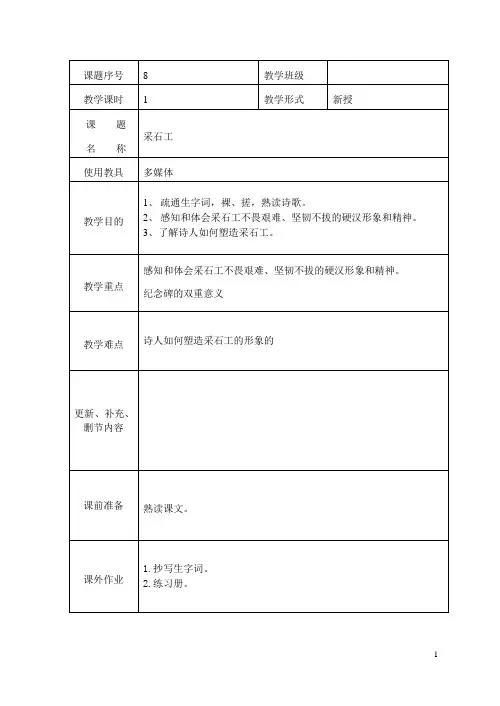

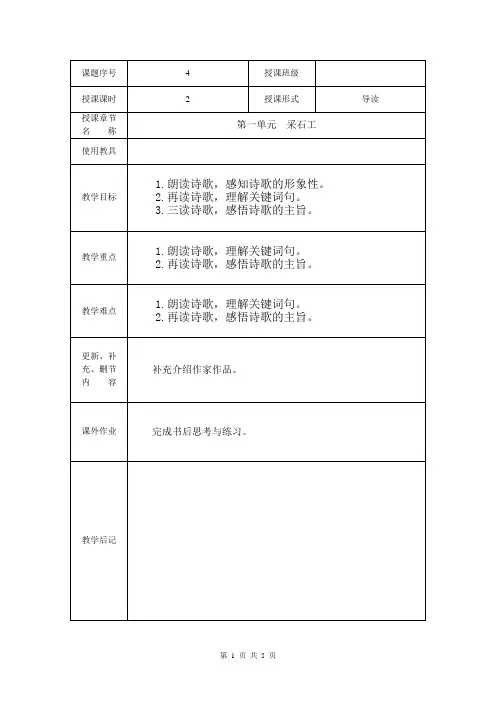

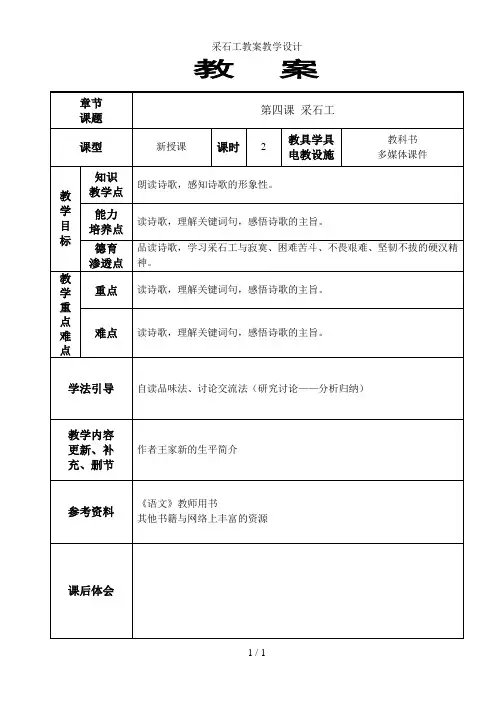

《采石工》教学案授课时间:授课班级:授课教师:授课课型:【教学目标】1朗读诗歌,感知诗歌的形象性。

2再读诗歌,理解关键词句。

3三读诗歌,感悟诗歌的主旨。

【教学重点】1朗读诗歌,理解关键词句。

2再读诗歌,感悟诗歌的主旨。

【教学难点】1朗读诗歌,理解关键词句。

2再读诗歌,感悟诗歌的主旨。

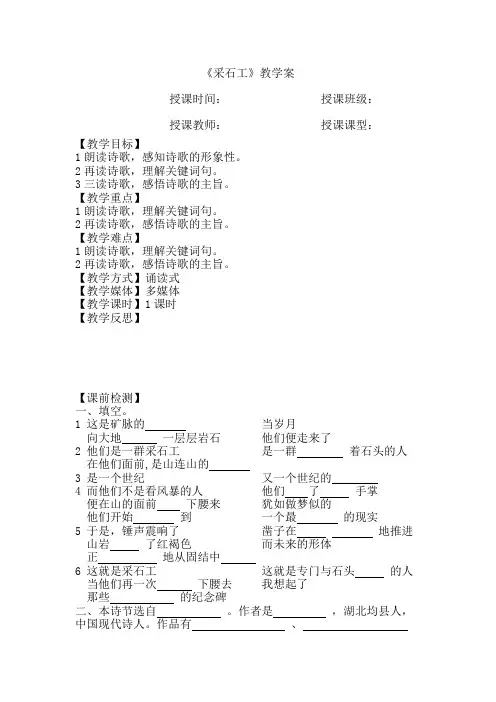

【教学方式】诵读式【教学媒体】多媒体【教学课时】1课时【教学反思】【课前检测】一、填空。

1 这是矿脉的当岁月向大地一层层岩石他们便走来了2 他们是一群采石工是一群着石头的人在他们面前,是山连山的3 是一个世纪又一个世纪的4 而他们不是看风暴的人他们了手掌便在山的面前下腰来犹如做梦似的他们开始到一个最的现实5 于是,锤声震响了凿子在地推进山岩了红褐色而未来的形体正地从固结中6 这就是采石工这就是专门与石头的人当他们再一次下腰去我想起了那些的纪念碑二、本诗节选自。

作者是,湖北均县人,中国现代诗人。

作品有、等。

【教学过程】第一课时一、组织教学二、导入新课三、检查预习四、作家作品王家新,著名诗人,诗歌评论家,教授。

1957年生于湖北省丹江口市。

1978年考入武汉大学中文系,大学期间开始发表诗作。

1982年毕业分配到湖北郧阳师专任教,1983年参加诗刊组织的青春诗会。

1984年写出组诗《中国画》《长江组诗》,广受关注。

1985年借调北京《诗刊》从事编辑工作,出版诗集《告别》《纪念》。

1986年始诗风有所转变,更为凝重,告别青春写作。

1992年赴英作访问学者,1994年回国,后调入北京教育学院中文系,任副教授。

2006年被中国人民大学文学院聘为教授,为中国20世纪90年代以来知识分子写作的代表性诗人。

代表作品《在山的那边》、《瓦雷金诺叙事曲》、《帕斯捷尔纳克》、《回答》、《乌鸦》、《游动悬崖》、《纪念》等。

五、新课学习这首诗通过采石工劳动环境和劳动场面的描写,赞扬了采石工与寂寞、困难苦斗,不畏艰难、坚韧不拔的硬汉精神,充满了对这一劳动群体的崇敬与赞美,歌颂了劳动和劳动者的伟大,蕴含着诗人对生命价值和意义的深刻思考。

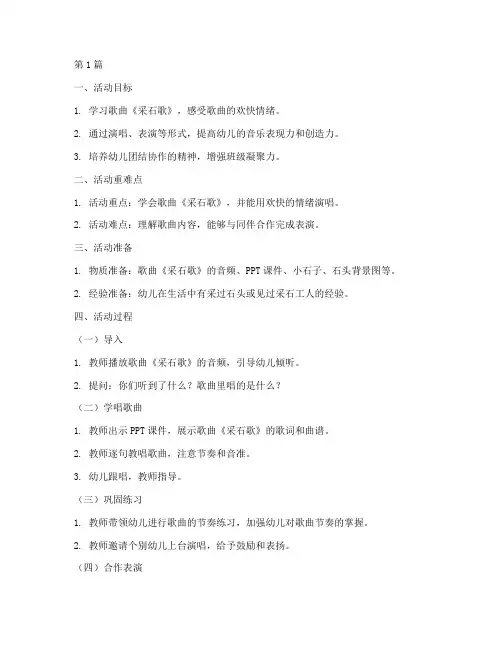

第1篇一、活动目标1. 学习歌曲《采石歌》,感受歌曲的欢快情绪。

2. 通过演唱、表演等形式,提高幼儿的音乐表现力和创造力。

3. 培养幼儿团结协作的精神,增强班级凝聚力。

二、活动重难点1. 活动重点:学会歌曲《采石歌》,并能用欢快的情绪演唱。

2. 活动难点:理解歌曲内容,能够与同伴合作完成表演。

三、活动准备1. 物质准备:歌曲《采石歌》的音频、PPT课件、小石子、石头背景图等。

2. 经验准备:幼儿在生活中有采过石头或见过采石工人的经验。

四、活动过程(一)导入1. 教师播放歌曲《采石歌》的音频,引导幼儿倾听。

2. 提问:你们听到了什么?歌曲里唱的是什么?(二)学唱歌曲1. 教师出示PPT课件,展示歌曲《采石歌》的歌词和曲谱。

2. 教师逐句教唱歌曲,注意节奏和音准。

3. 幼儿跟唱,教师指导。

(三)巩固练习1. 教师带领幼儿进行歌曲的节奏练习,加强幼儿对歌曲节奏的掌握。

2. 教师邀请个别幼儿上台演唱,给予鼓励和表扬。

(四)合作表演1. 教师将幼儿分成若干小组,每组选择一个角色(如:采石工、石子、石头等)。

2. 教师引导幼儿讨论如何合作完成表演,鼓励幼儿发挥想象力。

3. 每组进行表演,教师给予评价和指导。

(五)总结与反思1. 教师请幼儿分享自己在活动中的收获和感受。

2. 教师总结活动,强调团结协作的重要性。

五、活动延伸1. 在区域活动中,提供与采石相关的玩具和材料,让幼儿继续探索和体验。

2. 邀请家长参与,共同欣赏幼儿的表演,增进亲子关系。

六、活动反思1. 在活动中,教师应关注幼儿的音乐表现力和创造力,给予充分的肯定和鼓励。

2. 教师应注重培养幼儿的团队协作精神,引导幼儿学会与他人合作。

3. 教师在活动中要关注幼儿的情感体验,让幼儿在快乐中学习音乐。

七、教研活动1. 教师分享自己在活动中的心得体会,总结活动中的亮点和不足。

2. 教师们共同讨论如何改进活动设计,提高幼儿的音乐素养。

3. 教师们分享其他优秀音乐活动案例,互相学习、借鉴。

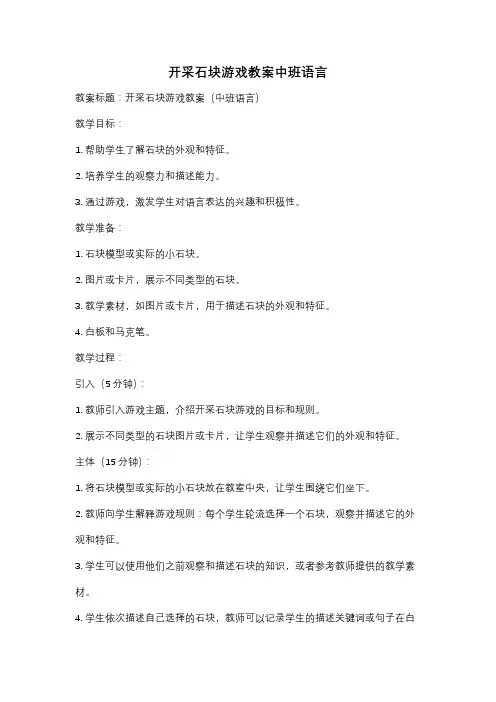

开采石块游戏教案中班语言教案标题:开采石块游戏教案(中班语言)教学目标:1. 帮助学生了解石块的外观和特征。

2. 培养学生的观察力和描述能力。

3. 通过游戏,激发学生对语言表达的兴趣和积极性。

教学准备:1. 石块模型或实际的小石块。

2. 图片或卡片,展示不同类型的石块。

3. 教学素材,如图片或卡片,用于描述石块的外观和特征。

4. 白板和马克笔。

教学过程:引入(5分钟):1. 教师引入游戏主题,介绍开采石块游戏的目标和规则。

2. 展示不同类型的石块图片或卡片,让学生观察并描述它们的外观和特征。

主体(15分钟):1. 将石块模型或实际的小石块放在教室中央,让学生围绕它们坐下。

2. 教师向学生解释游戏规则:每个学生轮流选择一个石块,观察并描述它的外观和特征。

3. 学生可以使用他们之前观察和描述石块的知识,或者参考教师提供的教学素材。

4. 学生依次描述自己选择的石块,教师可以记录学生的描述关键词或句子在白板上。

巩固(10分钟):1. 教师引导学生回顾他们之前描述石块的关键词或句子。

2. 教师提问学生关于石块的问题,鼓励他们用之前学到的词汇和句子回答。

3. 学生可以自由交流关于石块的观察和描述,教师可以提供适当的指导和反馈。

拓展(5分钟):1. 教师展示更多不同类型的石块图片或卡片,让学生继续观察和描述它们。

2. 学生可以尝试用新的词汇和句子来描述这些石块。

3. 教师鼓励学生在课后继续观察和描述周围环境中的不同物体,如树木、花朵等。

评估:教师可以通过观察学生在游戏中的表现、记录学生的描述关键词或句子以及与学生的交流来评估他们对石块外观和特征的理解和语言表达能力。

扩展活动:教师可以组织学生进行户外实地考察,观察和描述更多不同类型的石块,并将观察到的内容进行记录和分享。

此外,教师还可以引导学生进行相关的手工制作活动,如用泥土制作石块模型,以进一步加深对石块的理解和语言表达能力。

《采石工》导学案复习目标:1.感受采石工不畏艰难、坚忍不拔的硬汉形象和精神,体会作者对人生和命运的思考。

2.理解诗歌的意象,感悟诗歌宏阔的意境。

3.学习作品塑造形象的方法。

复习重点:理解采石工的形象及塑造形象的手法。

复习难点:理解诗中“纪念碑”的含意。

复习过程:一、作家、作品。

1.王家新,著名诗人,诗歌评论家、教授。

1978年考入武汉大学中文系,大学期间开始发表诗作。

1983年参加诗刊组织的青春诗会。

1984年写出组诗《中国画》、《长江组诗》,广受关注。

1985年借调北京《诗刊》从事编辑工作,出版诗集《告别》、《纪念》。

1986年始诗风有所转变,更为凝重,告别青春写作。

1992年赴英作访问学者,1994年回国,后调入北京教育学院中文系任副教授。

2006年被中国人民大学文学院聘为教授,为中国20世纪90年代以来知识分子写作的代表性诗人。

2.代表作品《在山的那边》、《瓦雷金诺叙事曲》、《帕斯捷尔纳克》、《回答》、《乌鸦》、《游动悬崖》、《纪念》等二、基础训练2.填空:⑴而他们不是看风暴的人∕他们搓了搓手掌∕便在山的面前弯下腰来∕犹如做梦似的∕他们开始触摸到∕一个最坚硬的现实⑵于是,锤声震响了∕凿子在一寸一寸地推进∕山岩痛成了红褐色∕而未来的形体∕正地从固结中显现采用拟人手法,境界阔大、意象鲜明、用语奇特,读后令人感奋和深思。

五、思考探究1.作品中的采石工是一个怎样的形象?是从哪几个方面进行描绘的?明确:采石工是一个与寂寞苦斗,与困难苦斗,具有坚韧不拔精神的劳动群体形象。

诗歌描写了采石工劳动环境,那是“矿脉的断裂处”、裸出的“一层层岩石”,是“山连着山的沉默”,是“坚硬的”岩石,弘阔、艰险、恶劣和寂寞的环境,反衬了采石工形象的坚韧和伟大。

诗歌描写了采石的场面,他们“搓了搓手掌”便”弯下腰来”, 用形象的动作,绘出采石工不畏艰难的画面。

震响的“锤声”,”一寸一寸”推进的凿子,形象地写出采石的艰难,刻画出采石工的坚韧和顽强。

《采石工》

一、文学常识

王家新,著名诗人,诗歌评论家,教授。

湖北省丹江口市。

1978年考入武汉大学中文系,大学期间开始发表诗作。

代表作品《在山的那边》、《瓦雷金诺叙事曲》、《帕斯捷尔纳克》、《回答》、《乌鸦》、《游动悬崖》、《纪念》等。

二、课文内容

《采石工》

这是矿脉的断裂处

当岁月

向大地裸出一层层岩石

他们便走来了

他们是一群采石工

是一群追踪着石头的人

在他们面前,山连山的沉默

是一个世纪

又一个世纪的期待

而他们不是看风暴的人

他们搓了搓手掌

便在山的面前弯下腰来

犹如做梦似的

他们开始触摸到

一个最坚硬的现实

于是,锤声震响了

凿子在一寸一寸地推进

山岩痛成了红褐色

而未来的形体

正不情愿地从固结中显现

这就是采石工

这就是专门与石头苦斗的人

当他们再一次弯下腰去

我想起了

那些拔地而起的纪念碑

三、课文内容分析

1、阅读诗歌,感知诗歌塑造的采石工这一劳动群体形象。

(1)采石工的劳动环境怎样?(用原文回答)这样写的作用是什么?

答案:

(2)采石工的劳动场面又是怎样的?

(3)一“搓”一“弯”,用形象化的动作,绘出采石工怎样的画面?有什么样的意义呢?

(4)用震响的“锤声”,“一寸一寸”推进的凿子,形象地写出采石工的艰难,刻画出他们怎样的品质?

2、采石工是一个什么样的劳动群体形象。

3、三读诗歌课文最后一节,如何理解诗句“当他们再一次弯下腰来/我想起了/那些拔地而起的纪念碑”中的“纪念碑”?

四、中心思想

五、写作特点

六、布置作业。