以字作介词与作连词的区别

- 格式:pptx

- 大小:140.07 KB

- 文档页数:10

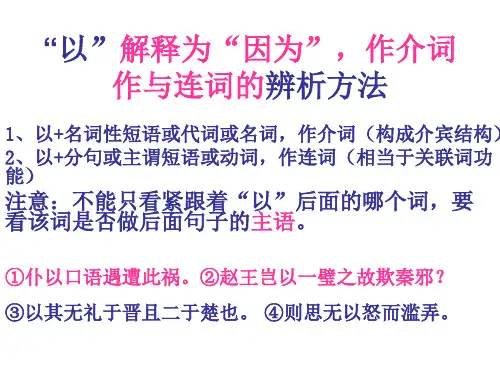

古汉语中介词“以”和连词“以”的用法及区别吴莎【摘要】在古汉语中,“以”字作虚词的用法繁多,介词和连词是常见的两种用法,但这两种用法很容易混淆。

介词和连词的定义、“以”字前是否有附加成分、“以”字在句子中的作用、“以”字的位置、句子的对称性是区分两种用法的五个要点,辨别介词“以”和连词“以”的用法时,只有将其联系起来,才能得出准确的判断结果。

【期刊名称】《开封教育学院学报》【年(卷),期】2014(000)011【总页数】3页(P24-26)【关键词】“以”;古汉语;介词用法;连词用法【作者】吴莎【作者单位】贵州大学人文学院,贵州贵阳 550025【正文语种】中文【中图分类】H141“以”是古汉语中一个常见却十分重要的文言虚词,结合力强,用法繁复,尤其是作介词或连词用的时候,在一些用例上很容易混淆。

介词是一种虚词,它一般不能单独使用,而是经常与名词、代词或名词性词组结合成介词结构,用作动词或形容词的状语或补语,来表示动作行为的时间、处所、目的、原因、方式、对象等。

介词“以”的第一种用法是表示动作行为以某物为工具,或凭借某物而完成,这与白话的“拿”和“用”相当。

这是介词“以”最基本的用法。

例如:醒,以戈逐子犯。

(《左传•僖公二十四年》)——醒来,用戈驱逐子犯。

以桀诈尧,譬之若以卵投石,以指搅沸。

(《荀子•议兵》)——以桀去诈骗尧,就好像用蛋去碰石头,用手指去搅动开水。

以直报怨,以德报德。

(《论语•宪问》)——用公平正直汇报怨恨,用恩惠报答恩惠。

儒以文乱发,侠以武犯禁。

(《韩非子•五蠹》)——文人用笔杆子扰乱法制,侠客们用暴力触犯律例。

前两例中,“以”的宾语“戈”和“卵、指”都是具体名词,表示具体的事物;而后两个例子中的宾语“直、德”与“文、武”都是抽象名词,为抽象事物。

但不论“以”所带的宾语是具体事物或是抽象事物,“以”字介宾结构在这里都叫做工具状语或工具补语。

吕叔湘和郭锡良在谈到“以”字的介词用法时都认为,“以”字作介词用,最普通的涵义就是表示动作行为的工具或凭借。

连词与介词的区别我们在学习一种语言的时候经常会学习的语言的语法,那么你知道连词和介词的区别是什么吗?下面是店铺为你整理的连词与介词的区别,供大家阅览!介词和连词的区别:介词不能单独作句子成分,但介词在介词短语中是两个实质性结构成分中(介词+名词性词语)的一个;而连词在实质性结构中只起连接作用。

下面以“和”为例谈谈如何区别介词和连词。

①当“和”作介词的时候,“和”前后的成分不能互换,前面可加副词作状语,后面可以有停顿。

②当“和”作连词的时候,“和”前后的成分可以互换,前面不能加副词性修饰成分,后面不能停顿。

一、介词的分类与语法功能1. 介词是虚词,不能单独作句子成分,必须与名词、代词(或相当于名词的其他词类、短语或从句等)构成介词短语,在句中充当一个成分。

介词分为:① 简单介词,如at、in、for等;② 合成介词,如within、inside、onto、througout等;③ 短语介词,如according to、out of、because of、by means of、in spite of、instead of等。

④ 双重介词,如from behind / above / under、until after等。

⑤ 分词介词,如considering、including、judging(from / by) 等。

常见的介词宾语:名词、代词、动名词、从句、不定式等。

如:①It is going to rain this afternoon according to the weather forecast.②He quarrelled w ith her yesterday.③He succeeded in passing the final exam.④I’m still thinking of how I can fulfil the task ahead of time.⑤The professor will give us a talk on how to study English well.2. 介词短语在句中可作表语、定语、状语和宾补等。

高考常考虚词“以”的用法归纳作者:湖南省南县方谷学校高中部邱伟时间:2008-6-4 16:13:11 来源:会员原创人气:1380文言虚词“以”在文言文阅读中出现的频率高且用法复杂,一直是高考中的热点和难点。

从高考和平常的练习来看,学生对“以”字用法模糊容易混淆,为此我主要从语法结构和特殊用法上对其探析,以期让学生了解一些规律性的东西,触类旁通,更好地掌握这一虚词。

一、作介词的几种情形1、“以”后接名词或代词构成介宾短语,常译作“把、用、在、凭借、因为、按照等”例:虽董之以严刑。

(表手段、工具,用)2、“以”后接名词性短语构成介宾短语例:农人告余以春及。

(“春及”意即春天到来后的农事,是主谓式名词性短语)长八尺,多辩,常以谈笑讽谏。

(“谈笑”,动词活用作名词,属名词性短语,谈笑的方式)3、与疑问词“何、奚等”连用,构成倒装式介宾短语例:不然,籍何以至此?(“何以”即“以何”,表依据,凭什么)奚以知其然也?(“奚以”即“以奚”,表依据,凭什么)4、“以”后省略“之”字,“以”常译作“把”;“之”作代词,共同构成介宾短语例:引(之)以(之)为流觞曲水。

(“之”代上文的“清流激湍”)二、作动词的几种情形1、“以”后接主谓式短语,常译作“认为”例:成以其小,劣之。

(“其小”是主谓式短语,“其”作主语,“小”是形容词,作此主谓结构的谓语)老臣以媪为长安君计短也。

(“媪为长安君计短也”是主谓式短语,“媪”作主语,“为长安君计短也” 作此主谓结构的谓语)2、根据一些文言文句子对仗的规律去推敲例:忠不必用兮,贤不必以。

(“以”即前句“用”字意,任用)3“可以”“以为”与今义相同时作动词例:自以为关中之固。

(与今义同,以为、认为)三、作连词的几种情形,“以”位于动词与动词之间,形容词与动词之间或形容词与形容词之间,大多作“而”字用1、表并列,前后文意无主次之分,可译作“而、又、而且、并且等”或不译例:猥以微贱。

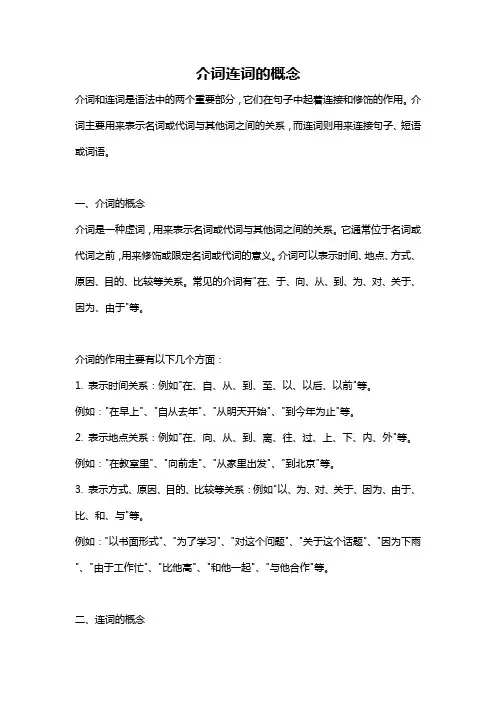

介词连词的概念介词和连词是语法中的两个重要部分,它们在句子中起着连接和修饰的作用。

介词主要用来表示名词或代词与其他词之间的关系,而连词则用来连接句子、短语或词语。

一、介词的概念介词是一种虚词,用来表示名词或代词与其他词之间的关系。

它通常位于名词或代词之前,用来修饰或限定名词或代词的意义。

介词可以表示时间、地点、方式、原因、目的、比较等关系。

常见的介词有"在、于、向、从、到、为、对、关于、因为、由于"等。

介词的作用主要有以下几个方面:1. 表示时间关系:例如"在、自、从、到、至、以、以后、以前"等。

例如:"在早上"、"自从去年"、"从明天开始"、"到今年为止"等。

2. 表示地点关系:例如"在、向、从、到、离、往、过、上、下、内、外"等。

例如:"在教室里"、"向前走"、"从家里出发"、"到北京"等。

3. 表示方式、原因、目的、比较等关系:例如"以、为、对、关于、因为、由于、比、和、与"等。

例如:"以书面形式"、"为了学习"、"对这个问题"、"关于这个话题"、"因为下雨"、"由于工作忙"、"比他高"、"和他一起"、"与他合作"等。

二、连词的概念连词是一种虚词,用来连接句子、短语或词语,使其成为一个完整的句子。

连词可以连接并列的词、短语或句子,也可以连接主从复合句中的主句和从句。

常见的连词有"和、或、但、因为、所以、然而、而且、既然、只要、如果"等。

连词的作用主要有以下几个方面:1. 连接并列的词、短语或句子:例如"和、或、但"等。

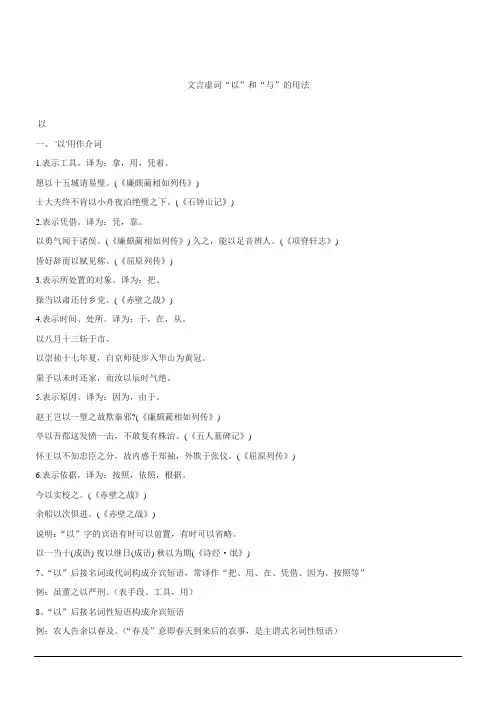

文言虚词“以”和“与”的用法以一、 '以'用作介词1.表示工具。

译为:拿,用,凭着。

愿以十五城请易璧。

(《廉颇蔺相如列传》)士大夫终不肯以小舟夜泊绝璧之下。

(《石钟山记》)2.表示凭借。

译为:凭,靠。

以勇气闻于诸侯。

(《廉颇蔺相如列传》) 久之,能以足音辨人。

(《项脊轩志》)皆好辞而以赋见称。

(《屈原列传》)3.表示所处置的对象。

译为:把。

操当以肃还付乡党。

(《赤壁之战》)4.表示时间、处所。

译为:于,在,从。

以八月十三斩于市。

以崇祯十七年夏,自京师徒步入华山为黄冠。

果予以未时还家,而汝以辰时气绝。

5.表示原因。

译为:因为,由于。

赵王岂以一璧之故欺秦邪?(《廉颇蔺相如列传》)卒以吾郡这发愤一击,不敢复有株治。

(《五人墓碑记》)怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪。

(《屈原列传》)6.表示依据。

译为:按照,依照,根据。

今以实校之。

(《赤壁之战》)余船以次俱进。

(《赤壁之战》)说明:“以”字的宾语有时可以前置,有时可以省略。

以一当十(成语) 夜以继日(成语) 秋以为期(《诗经·氓》)7、“以”后接名词或代词构成介宾短语,常译作“把、用、在、凭借、因为、按照等”例:虽董之以严刑。

(表手段、工具,用)8、“以”后接名词性短语构成介宾短语例:农人告余以春及。

(“春及”意即春天到来后的农事,是主谓式名词性短语)长八尺,多辩,常以谈笑讽谏。

(“谈笑”,动词活用作名词,属名词性短语,谈笑的方式)9、与疑问词“何、奚等”连用,构成倒装式介宾短语例:不然,籍何以至此?(“何以”即“以何”,表依据,凭什么)奚以知其然也?(“奚以”即“以奚”,表依据,凭什么)10、“以”后省略“之”字,“以”常译作“把”;“之”作代词,共同构成介宾短语例:引(之)以(之)为流觞曲水。

(“之”代上文的“清流激湍”)二、 '以'用作动词1、“以”后接主谓式短语,常译作“认为”例:成以其小,劣之。

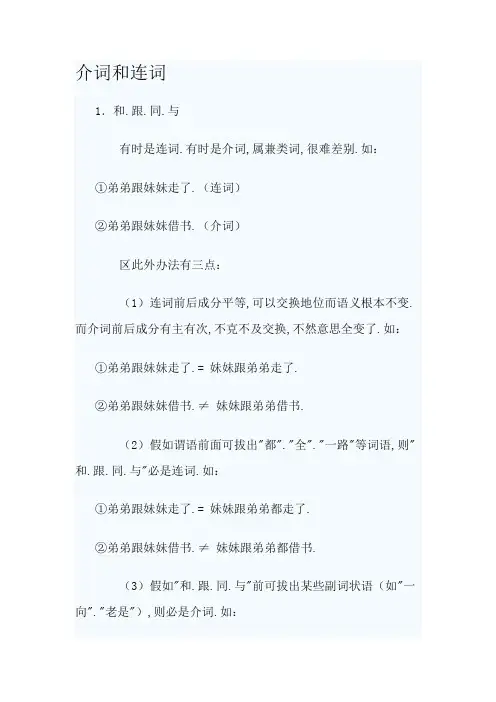

介词和连词

1.和.跟.同.与

有时是连词.有时是介词,属兼类词,很难差别.如:

①弟弟跟妹妹走了.(连词)

②弟弟跟妹妹借书.(介词)

区此外办法有三点:

(1)连词前后成分平等,可以交换地位而语义根本不变.而介词前后成分有主有次,不克不及交换,不然意思全变了.如:

①弟弟跟妹妹走了.= 妹妹跟弟弟走了.

②弟弟跟妹妹借书.≠ 妹妹跟弟弟借书.

(2)假如谓语前面可拔出"都"."全"."一路"等词语,则"和.跟.同.与"必是连词.如:

①弟弟跟妹妹走了.= 妹妹跟弟弟都走了.

②弟弟跟妹妹借书.≠ 妹妹跟弟弟都借书.

(3)假如"和.跟.同.与"前可拔出某些副词状语(如"一向"."老是"),则必是介词.如:

①弟弟跟妹妹走了.一*弟弟一向跟妹妹走了.

②弟弟跟妹妹借书.一弟弟一向跟妹妹借书.

2.因为.因为.为了

既是介词,用于单句中;又是连词,用于复句中.区分办法是:假如后面跟的是体词性词语,则为介词.假如后面跟的是谓词性词语,则为连词.如:

①因为工作关系,他在国外呆了三年.(介词)

②因为锻练指点准确,是以大家提高很快.(连词)

③因为这件事,小王受到了表扬.(介词)

④因为小王救了人,所以他受到了表扬.(连词)。

文言文中的连词和介词(包含连词“而”“以”“则”,介词“以”“于”“为”“之”的讲解)一、连词文言文里常用的连词有“与”“及”“且”“而”“以”“则”“于是”“故”“是故”“然”“况”“而况”“虽”“若”“如”“苟”等等。

例如:今由与求也相夫子。

(论语·季氏)生庄公及共叔段。

(左传隐公元年)公语之故,且告之悔。

(左传隐公元年)今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。

(庄子·养生主)焉用亡郑以陪邻?(左传僖公三十年)且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。

(庄子·逍遥游)孟尝君使人给其食用,无使乏。

於是冯谖不复歌。

(战国策·齐策)求也退,故进之;由也兼人,故退之。

(论语·季氏)是故质的张而弓矢至焉。

(荀子·劝学)吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉。

(左传僖公三十年)蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?(左传隐公元年)技经肯綮之未尝,而况大軱乎?(庄子·养生主)虽有智慧,不如乘势;虽有鎡基,不如待时。

(孟子·公孙丑上)若使烛之武见秦君,师必退。

(左传僖公三十年)王如知此,则无望民之多于邻国也。

(孟子·梁惠王上)苟亏人愈多,其不仁兹甚矣,罪益厚。

(墨子·非攻上)文言文里的连词很多,现在只提出“而”“以”“则”三个连词来加以讨论,并附带说明古书上常见的“然而”“虽然”“然则”的用法。

(一)而1、连词“而”字的作用是连接形容词、动词或动词性的词组,表示两种性质或两种行为的联系。

例如:敏于事而慎于言。

(论语·学而)子温而厉,威而不猛,恭而安。

(论语·述而)(以上是两种性质的联系。

)朝济而夕设版焉。

(左传僖公三十年)臣以神遇而不以目视。

(庄子·养生主)(以上是两种行为的联系。

)2、“而”字还可以连接两个句子,表示两件事情的联系。

例如:彼节者有间,而刀刃者无厚。

并列连词前后连接的一般是词性相同、能够并列在一起的成分。

也就是说,并列连词前面是名词,后面也一般是名词;前面是动词,后面也一般是动词;前面是代词,后面也一般是代词;前面是形容词,后面也一般是形容词;前面是一句话,后面跟着的也应该是一句话。

再讲一下介词与连词的区别吧!介词——用在名词、代词或名词性词组的前面,合起来组成介宾短语,也称介词结构,用来修饰谓语动词,在句中做状语。

常见的介词有“从、自、往、朝、在”等表示对象或方向的词。

连词——连接动词性词组或者句子,也可以用来连接两个并列的名词性、动词性成分或句子。

常见的连词有“与、而且、但是、因为、如果”等等。

其实区分两者并不难,就是看这个词后面跟的是不是句子或者动词性词组,是句子或动词性词组的话,这个词就是连词。

如果后面跟的不是句子,就看看这个词前后是不是并列结构,如果是,那这个词就是连词;如果不是,这个词多半就是介词。

保险起见,我们最好再看一下这个词加上后面的名词性成分能不能组成介词结构,是不是修饰句子中的谓语动词。

如果是的话,那这个词就是介词啦。

按照惯例,接下来就该举例说明了。

但在举例之前,我想先强调一个基本的知识点:一般来说,一句话能够成句,最核心的部分就是谓语动词。

也就是说,一句话其他部分都可以省略,惟有谓语动词不能省略。

举个简单的例子:甲:做我女朋友好吗?乙:滚!这里“滚”可单独成一句话,而其保留的最核心的部分,就是谓语动词部分。

好,我们就介词和连词的区别来举例说明。

例如“以其无礼于晋”一句,其中“以”是介词还是连词呢?先看“以”后面连接的部分:“其无礼于晋”,“其”可作主语,“无礼”是个动词,可作谓语,有主有谓,已经能够成为一个完整独立的句子啦。

所以,“以”在这里连接的是一个句子,因而应看作连词。

再看其中的“于”,“于”在这句话中是介词还是连词呢?“于”后面连接“晋”,用来修饰“无礼”,表示“无礼”的状态:“怎么无礼呢”,原来是“于【对】晋无礼”。

(五)表偏正关系。

和“而”字一样,“以”字也可以用在状语和动词之间,可以译为“地”,也可以不译。

例如:(1)愿夫子辅吾志,明以教我。

(《孟子·齐桓晋文之事》)希望先生辅助我的达到我的志愿,明明白白地教导我。

(2)交戟之卫士欲止不内,樊哙侧其盾以撞,卫士仆地。

(《鸿门宴》)“侧其盾以撞”:把自己的盾牌侧起来撞去。

(3)虑壅蔽,则思虚心以纳下。

(《谏太宗十思疏》)害怕受蒙蔽,就要想到虚心地采纳臣下的意见。

词语的修养介词“以”和连词“以”的辨析首先,可以从各自的定义来区分。

介词经常用在名词、代词或名词性词组的前面,组成介词结构,作动词或形容词的状语或补语,用来介绍动作行为的凭借、方式、标准、条件、时间、处所、原因、对象等等。

而连词是连接词、词组或句子的虚词,由此可知,介词“以”常常是以介宾形式出现的,它后面经常带有名词、代词或名词性词组,而“以”作连词相当于“而”,连词“而”一般又不连接名词或名词性词组。

据此,我们就可以得出第一条辨别标准:看“以”字后面是不是名词、代词或名词性结构,若是,则“以”一般为介词。

例如:(1)君子不以言.举人,不以人.废言。

(《论语·卫灵公》)(2)骞以郎.应募使月氏。

(《汉书·张骞传》)“郎”,是皇帝的侍从官,没有固定职务,又随时可能被选授重任。

(3)所谓华山洞者,以其.乃华山之阳名之也。

(《游褒禅山记》)人们称它华山洞,就是因为它在华山的南面来命名它的。

其次,古汉语中“以”字的宾语常常省略,因此,当“以”字后面紧接动词或形容词(即以+动词或形容词)的时候,可以从两方面考虑:1.看“以”字后面是否应当补入宾语来理解,如果应当,一般是介词。

(1)小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹。

请以遗之。

(《郑伯克段于鄢》)2.因为“以”作连词相当于“而”,连接的是动词、形容词或动词、形容词词组,所以,我们就可以看“以”字前面是不是动词、形容词或动词、形容词词组,若是,则“以”是连词,若不是,则“以”可能是介词。

第十一节代词本节讲述古代汉语中代词的类别以及各自的语法功能和表达的语义。

代词是具有代替或指示作用的虚词。

在古代汉语的代词系统里,除了和现代汉语一样有疑问代词、指示代词和人称代词以外,还多一类无定代词和一类辅助性代词。

代词都有指代作用,被指代的不仅可以是名词性成分,有可以是谓词性成分;不仅可以是单个的词,有可以是复杂的词组,甚至是句子。

一、疑问代词根据疑问代词指代的询问对象,古代汉语的疑问代词可以分为三类:指人、指事物、指处所。

其中存在着交叉的现象。

疑问代词在句中主要做主语、宾语、定语,状语。

1、指人的疑问代词谁、孰、何2、指事物的疑问代词何、胡、曷、奚3、指处所的疑问代词安、恶、焉二、指示代词古代汉语中的指示代词在句中主要做主语、宾语、定语。

其系统较为复杂,分以下五类。

1、特指与泛指代词之、兹、其2、近指代词此、是、斯3、远指代词彼、夫4、谓词性指示代词尔、若、然5、特殊指示代词焉、诸三、人称代词在古代汉语中,人称代词可以做主语、宾语和定语。

1、第一人称代词吾、我、余、予、朕(秦始皇以后,只限于皇帝本人使用)2、第二人称代词女(汝)、尔、若、而、乃。

3、第三人称代词(上古无真正意义上的第三人称代词,而是使用指示代词来兼指)彼、之、其古代汉语的人称代词没有数的分别,同一个词既可以用于单数,又可以用于复数。

第一二人称代词后也可加“侪、属、曹、辈”表示复数。

四、无定代词1、肯定性的无定代词或2、否定性的无定代词莫五、辅助性代词1、所“所”的基本语法功能是加在谓词性成分前面,指代某种动作的对象,组成所字结构,使谓词性成分名词化。

所字结构分为以下三类:(1)所+动词(2)所+介词+谓词性成分(3)所+(介词)+谓词性成分2、者“者” 的基本语法功能是位于词或词组之后,构成者字结构,表示“……的人”、“……的事物”。

者字结构分为如下两类:(1)谓词性成分+(动词、形容词、数词)+者(2)名词性成分(名词、所字结构)+者思考与练习一、根据本节常识,列表说明古代汉语代词的类别,各自的语法功能和表达的语义。

古代汉语中以的用法一、古代汉语中“以”的基本用法在古代汉语中,“以”字作为一个重要的虚词,有着丰富的用法和含义。

它既可以作介词、副词、动词,也可以构成连词和补充成分等。

下面将从该字的基本意义与用法开始,依次介绍古代汉语中以的几种常见用法。

1. 作为介词在这种情况下,“以”字表示目标或手段的范围,常用于表示某个标准或条件。

“以”之后接名词、动词不定式或动宾短语作为补语。

例如,“公平以待”表示对待某人时必须保持公正,不偏袒任何一方;“蓬头垢面不致辱于人”的前半部分“蓬头垢面”就是用“以”来界定范围;而“视民如伤以懈怠”,其中的“视民如伤”是形容愿意理解和同情百姓。

2. 作为副词当“以”字放在句子之前或者之后时,充当副词。

这时它多表达一种方式、状态或行为方式等。

例如,“欣然以退为荣”,其中的“以退为荣”表示即使退却、妥协,也是一种值得骄傲和自豪的态度。

二、古代汉语中“以”的进一步用法1. 作为动词在某些情况下,“以”字可以作谓词,构成短语动词。

“以”在这种情况下常表示行动的方式或手段。

“以”后面可以跟名词或者形容词等。

例如,“以意逆志”,表示通过倔强或违背本心来达到目的;“君子无所争而不义,有所述而不粱”的前半句即可解释为“君子所为之事没有固执己见、不合理的”。

2. 作为连词当“以”放于两个句子之间时,它充当连词,连接两个平行结构、“肯定判断+否定判断”或并列成分等。

例如,“唯我独尊,亦非利于与人共事也。

”这句话中,“唯我独尊”和“非利于与人共事”就是通过“以”字连接起来表达一个否定判断。

三、其他特殊用法除了上述基本用法外,在古代汉语中,“以”还有一些特殊的用法。

1. “原因-结果”的关系有时,“以”与“因”字形成连词,表示原因和结果之间的关系。

例如,“忠贞以死”表示因为忠诚坚贞而导致死亡。

2. 作为补充语义成分在某些情况下,“以”可以作为补充语义成分出现在句子中,起到强调、修饰或限制的作用。

例如,“借智以明心”,其中的“借智”是通过使用智慧来达到“明心”的目的。

介词与连词区别,区分方法1.“和、跟、同、与”,有时是连词、有时是介词,而且属兼类词,所以很难区别。

例如:[1]弟弟跟妹妹都走了。

(连词)[2]弟弟跟妹妹借书。

(介词)区别的方法有三点(1)连词前后成分平等,可以互换位置而语义基本不变,而介词前后成分则有主有次,不能互换,否则意思全变了。

例如,[1]弟弟跟妹妹都走了。

=妹妹跟弟弟都走了。

[2]弟弟跟妹妹借书。

≠妹妹跟弟弟借书。

(2)如果谓语部分有“都”、“全”、“一起”等词语,则前面的“和、跟、同、与”必是连词,例如“弟弟跟妹妹都借书”,其中“跟”即为连词。

(3)如果是介词,它前面可以加上某些副词状语,而连词之前则不行。

例如:[1]弟弟跟妹妹都走了。

→弟弟老跟妹妹都走了。

[2]弟弟跟妹妹借书。

→弟弟老跟妹妹借书。

[注意]:“和、跟、同、与”有的分工:“和”常作连词,”、“同”常作介词,“跟”口语中使用,“与”书面语中使用。

例如:[1]我国同美国和日本等国情不同。

[2]你别跟我来这一套。

[3]酒与文学(文章标题)介词与连词的区别:和、跟、与、同(1)连词所连前后项平等并列关系,共作同一成分,位置互换而意义不变,介词则否;(2)介词前可出现修饰语(状语),连词则否;(3)介词之前成分可省略,连词则否;(4)连词所连后项之后可有“都、也、全”等,介词则否大多数情况下,连词与介词是很好区别的,关键是要把握住二者的语法特征:连词起连接作用,它所连接的前后两部分词性肯定是相同的,如“跑和跳”“你或者我”;介词是介绍作用,在句子成分中,在动词谓语之前,则充当状语,之后则充当补语。

现举几个例子加以分析:1、我和妈妈到超市买东西。

2、我很高兴和妈妈到超高买东西。

第1句中的“和”应该是“连词”。

“和”字前后连接的是“我”和“妈妈”,都是名词性词语。

第2句中的“和”字则应该是介词。

为什么呢?很简单,因为“和”字前面多了“很高兴”这个状语。

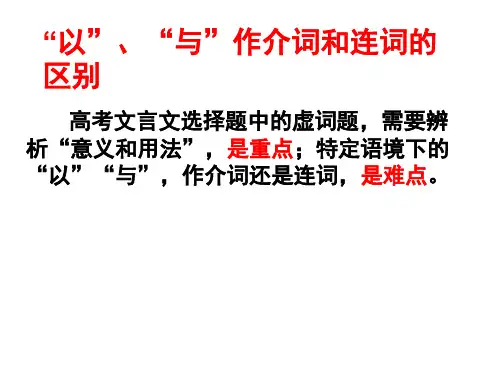

高考文言文选择题中的虚词题,即“意义和用法”异同题,学生比较容易出问题,尤其是特定语境下的“以”“与”,作介词还是连词,是学习中的难点。