“以”、“与”作介词和连词的区别.

- 格式:ppt

- 大小:64.00 KB

- 文档页数:3

介词与连词的区别介词和连词是语法中常见的两个词类,它们在句子中起着连接词与词、短语与短语、句子与句子之间的作用。

虽然它们都有连接的作用,但是介词和连词在使用时有一些区别。

本文将从定义、功能和用法等方面介绍介词和连词的区别。

一、介词的定义和功能介词是一种独立的词类,用来在短语或从句中连接名词、代词、动词或副词等。

介词通常置于名词、代词或短语之前,起到修饰、限定或说明名词、代词的作用。

此外,介词还可以表示时间、地点、原因、方式、比较、目的等关系。

举例来说,以下是一些常用的介词:- in(在)- on(在...上)- at(在...处)- by(由...)- for(为...)- from(从...)在句子中,介词与它所连接的名词、代词、短语等构成介词短语,并在句子的结构中起到修饰、补充或限制的作用。

例如:1. I live in a small town.(我住在一个小镇上。

)2. She left the book on the table.(她把书放在桌子上。

)3. We go to school by bus.(我们坐公交车上学。

)二、连词的定义和功能连词也是一种独立的词类,用来连接短语、从句或句子。

连词通常用于连接并列的词、短语、从句或句子,使得它们之间有一定的逻辑关系。

连词可以用来表达并列、递进、转折、因果等关系。

以下是一些常见的连词:- and(和)- but(但是)- or(或者)- so(所以)- because(因为)- although(尽管)在句子中,连词在语法结构上连接两个或多个并列的词、短语、从句或句子,并起到使它们之间具有逻辑关系的作用。

例如:1. I like apples and oranges.(我喜欢苹果和橙子。

)2. He is rich, but he is not happy.(他很富有,但他并不快乐。

)3. I will visit London or Paris next week.(下周我将访问伦敦或巴黎。

⽂⾔虚词以的⽤法⽂⾔虚词"以"的⽤法⼀、⽂⾔虚词"以"在⽤法上,作介词和作连词是有区别的, 在阅读⽂⾔⽂时要注意各⾃的特点,举例如下:(⼀) "以"作介词时,"以"和后⾯的名词或名词词组构成⼀个介词词组(也有叫作"介词结构"或"介宾词组"的).它表⽰动作⾏为所使⽤的⼯具,凭借的条件,所强调的对象,形成的原因;引进动作⾏为发⽣的时间和处所等.翻译时可根据具体情况译为:"⽤"、"拿"、"以"、"把"、"按照"、"根据"、"凭借"、"因为"、"由于"等;如表时间、处所,⽤法同"于",可译为"在"、"从".介词词组在现代汉语中⼀般是放在动词前作"状语";但是在⽂⾔⽂⾥介词词组除了放在动词前作"状语"外,还经常放在动词后作补语(也叫"介词结构后置").凡是放在动词后作"补语"的介词结构,在翻译成现代汉时,要作顺序调整,把后置的介词结构放回动词前⾯去,才通顺.(见例7、15、16、17、18、19)例:1﹐愿以⼗五城请易璧.2,以赂秦之地,封天下之谋⾂;以事秦之⼼,礼天下之奇才.3,以五年为期,必复之全之.4,权以( )⽰⾂下.(介词"以"后的宾语"之"省略)5,余船以次俱进.6,君⼦不以⾔举⼈,不以⼈废⾔.7,域民不以封疆之界,固国不以⼭溪之险,威天下不以兵⾰之利.8,翌⽇,以资政殿学⼠⾏.9,旦以⼀璧之故逆强秦之欢,不可.10,以其乃华⼭之阳名之.11,吾以捕蛇独存.12,成以其⼩,劣之.13,汝不必以⽆侣悲.14,余以乾隆三⼗九年⼗⼆⽉,⾃京师乘风雪……15,验之以事.(介词结构后置)16,饰以篆⽂、⼭龟鸟兽之形.(介词结构后置)17,我⾮爱其财⽽易之以⽺也.18,(项伯)具告以事,欲呼张良与(之)俱去.19,掭以尖草,不出;以筒⽔灌之,始出.(⼀个介词结构在动词后,⼀个介词结构在动词前.)(⼆) "以"作连词"以"所连接的前后两部分,可以是词和词,词组和词组;也可以是句⼦和句⼦."以"作连词,在⽤法上和"⽽"有许多相同点,只是不能⽤于转折关系.下⾯举例说明“以”作连词表⽰的⼏种关系:1,表⽰并列或递进,常⽤来连接动词,形容词,可译为"⽽","⼜","⽽且"等,或不译.例:(1),夫夷以近,则游者众…… (2),2,表⽰承接,"以"之前的动作、⾏为,往往是后⼀动作、⾏为的⼿段和⽅式,可译为"⽽"或省去不译。

文言虚词“以”、“与”作介词和连词的区别高考文言文选择题中的虚词题,即“意义和用法”异同题,学生比较容易出问题,尤其是特定语境下的“以”“与”,作介词还是连词,是学习中的难点。

首先,“以”这里讨论意义为“因为”的“以”。

看下面句中的词语:1、且以一璧之故逆强秦之欢,不可。

2、以其无礼于晋且贰于楚也。

3、则思无以怒而滥刑。

根据句意,三句中的“以”都表动作、行为发生的原因,均可译为“因为” “由于”,即两词“意义”相同。

但,“一璧之故”中心词“故”,是名词性短语,所以从句法上来说,“以一璧之故”构成介宾短语,共同修饰句中动词“逆”,这里的“以”用作介词。

“其无礼于晋且贰于楚”则是主谓结构,“其无礼于晋且贰于楚”,介词后只能带名词或代词,不能带主谓短语,而且“晋侯秦伯围郑”已经构成单句形式,所以这里只能是连词,连接前后两个分句,相当于关联词语“因为”。

所以两句话中的“以”意义相同而用法不同。

“怒”是动词,前面是不用介词的,所以这里的“以”也是连词。

总之,区分表原因的“以”是介词还是连词,关键看它后面是代词、名词、名词性短语还是其他短语或分句。

再看几个句子:4、不赂者以赂者丧。

5、赵王岂以一璧之故欺秦邪?6、余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

7、不以物喜,不以己悲。

8、古人之观于天地……往往有得,以其求思之深而无不在也。

9、诸侯以公子贤,多客,不敢加兵谋魏十余年。

以上几句中“赂者”“一璧之故”“物”都是名词或名词性短语,“是”“己”都是代词,与“以”一起构成介宾短语,分别修饰“丧”“欺”“喜”“记”“悲”,这几处的“以”均用作介词;“其求思之深而无不在”“公子贤,(公子)多客”,都是主谓短语,均构成分句,所以这两句中的“以”用作连词。

其次,“与”,这里讨论意义为“和、同”的“与”。

看下面句中加点词语:1、彼与彼年相若也,道相似也。

2、吾与之共知越国之政。

3、举天下之豪杰,莫能与之争。

4、与其妾讪其良人。

已和以的用法一、"已"和"以"的基本用法解析语言是人类传达信息的工具,其中词语是其构建的基石。

在中文中,有些词语看似相近却有着不同的含义和用法。

在本文中,我们将讨论这两个常用汉字——"已"和"以"的基本用法。

一、"已"1.代词:作为代词时,表示动作或状态已经发生或完成。

例如:"他已经走了一个小时了。

"2.副词:作为副词时,表示事情已经发生至某个时间点之前。

例如:"她已到家了。

"3.连词:作为连词时,连接句子与前文所说的内容,起到进一步强调的作用。

例如:"我知道他喜欢吃辣椒,所以菜里加了很多辣椒才好吃。

"4.介词:作为介词时,可指示某种结果或状态。

例如:"他工作努力,终于达到了自己理想中的成绩。

"二、"以"1.介词:作为介词时,表示通过某种手段或方式实现某种目标或条件。

例如:"以此方式进行交流可以更有效地解决问题。

"2.连词:作为连词时引导方式状语从句。

例如:"以你的能力,完全可以胜任这个职位。

"3.动词:作为动词时,表示使用某种物品或手段。

例如:"他以手中的铲子挖土。

"4.副词:作为副词时,表示用某种方法。

例如:"我已经尽力以最快的速度处理了这个问题。

"三、"已"和"以"的区别尽管在形似和发音上有所相似,但是"已"和"以"在用法上有明显区别。

首先,在语法上,它们属于不同的词类。

"已"既可以作为代词、副词、连词、介词等,在句子中担当不同的成分,而“以”则主要起到介词、连词和动词等作用。

其次,在含义上,《现代汉语规范字典》中明确指出,“已”意味着“事情过去完成”,强调过去发生的状态或者是事实;而“以”是提供手段或方式来实现目标,含有说话人以一种特定方式运用什么样素材或因素才达到预期效果的意思。

以作为因为意的时候介词与连词的区别(转载)我们要明确现代汉语的“介词”和“连词”的意义,介词跟名词组成介宾短语作句子的状语(放在动词前面),而连词则起连接作用。

我们看下面的例句:1.赵王岂以一璧之故欺秦耶?因为《廉颇蔺相如列传》2.诸侯以公子贤,多客,不敢加兵谋魏十余年。

因为(《信陵君窃符救赵》)你看看这两个例句就可以看出哪个是介词哪个是连词了。

例1的中心动词时“欺”,句子的翻译是:赵王哪里能因为一块和氏璧的缘故欺骗秦国呢?这个句子的整体意义是强调“不敢欺骗秦国”,中心动词是“欺骗”,“以”与“一璧之故”构成介宾短语,作动词“欺”的状语,这个“以”译成“因为”,是介词。

例2是两个句子,,一是公子贤,多客,一是诸侯不敢加兵谋魏十余年,前者是后者的原因,全句的翻译是:诸侯因为公子贤能,有很多门客,(所以)对魏国不敢动用武力发动战争。

这里的“以”(因为)是连接两个句子的,表达的是说明诸侯不敢动用武力的原因,所以,这个“以”是连词。

我们再看两个句子:3.时操军兼以饥疫,死者太半。

(《赤壁之战》)4.顾吾念之,强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。

《廉颇蔺相如列传》例3的“以”翻译成“因为”,但它是中心动词“死者”前面的修饰成分(原因),不起“连接”作用,是介词。

例4的“以”翻译成“因为”,它不是与“两人”一起组成介宾短语作“在”的修饰成分,而是“连接”“不敢加兵于赵”和“两人在”这两个句子,表明因果关系的,所以,这个“以”是连词。

其实,文言虚词理解的关键是语言环境,句子的上下文。

简单地讲连词主要是用于连接前后两者的关系,因此在表达上往往会具有词性的相似性,或者表达方式上的承接关联性;注意:承接性至于介词以字前后的词句往往也没有承接的关联,反而是一种使用于被使用的感觉。

还有一点就是介词后只能带名词(名词性短语)或代词,不能带主谓短语。

作为“因为”意时介词“以”与连词“以”的区别作为“因为”意时介词“以”与连词“以”的区别快乐的高小四介詞“以”和連詞“以”的辨別:“以”作介詞,它後面總要跟名詞(或短語)組成介賓結構,來修飾動詞謂語。

“以”作連詞,它總要有被連接的兩個部分,而這兩部分中後一部分是謂詞性成分。

古代汉语:介词以和连词以的区别介词“以”是由动词虚化来的。

动词“以”基本义为“用”,引申可据上下文灵活译为“使用、凭借、任用、认为”等。

例如:哀公问社于宰我。

宰我对曰:“夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗”(论语·八佾)子曰:“如有政,虽不吾以,吾其与闻之。

”(论语·子路)公以告臧孙,臧孙以难,告郈孙,郈孙以可,劝。

(左传·昭公二十五年)连词“以”可以连接动词、形容词及其词组,也可以连接分句。

所连接的前后成分有多种意义关系。

1)手段和目的关系“以”字前项是手段,后项是目的,可译为“来”“用来”。

例如:晋侯复假道于虞以伐虢。

(左传·僖公五年)2)原因和结果关系有前因后果和前果后因两种情况,“以”可译为“以致”“因为”等。

例如:象有齿以焚其身.焚身:丧生。

象因为有珍贵的牙齿而遭到捕杀。

比喻人因为有钱财而招祸3)连贯关系“以”字前后的动作行为一先一后,或者前项是后项的方式、状态。

例如:余折以御。

我折断它继续驾车。

(左传·鞌之战(左传·襄公二十四年)4)并列关系“以”字前后成分分不出先后,“以”相当于连词“而”。

例如:其为人也,善射以好思。

射:猜谜语。

(荀子·解蔽)5)偏正关系“以”字前项用作状语修饰后项。

“以”或不译,或可译为“地”“着”等。

例如:加我数年,五十以学《易》,可以无大过矣。

如果天假我年,或五年,或十年,沉潜于大《易》之中,那么我庶几可以无大过矣。

(《论语·述而》)作介词的“以”和作连词的“以”之区别“以”字本来是一个动词,甲骨文“以”字是一个侧立的人形,在手臂下部勾勒有一个圆团,像手执物状,表示“贡纳”、“进献”之意,也表示较抽象的行为动作,相当于“用”。

《古代汉语》(下)考前辅导资料介词和连词一、介词介词是一种把名词、代词、名词性短语引介给作谓语的动词、形容词,用于表示谓语发生的时间、处所、原因、目的、工具、条件、对象等的虚词。

古代汉语的介词结构具有不同于现代汉语的一些语法特点:第一,古代汉语介词的宾语同现代汉语一样,通常放在介词的后边,但是少数介词(主要是“以”)的宾语因为表达的需要而放在介词的前边。

第二,现代汉语中介词的宾语是不能省略的,古代汉语中“以、为、与、从”等介词的宾语有时可以省略(“於”字宾语不能)。

第三,在语法功能上,古代汉语由“因、为、与、从”等组成的介词结构一般作状语,与现代汉语相同,但“於”字介宾结构除了表示对于、关于的意义用作状语外,其余(如表处所、时间)则多作补语;而“以”字介宾结构中表工具、方式的既可做状语,也可作补语。

这些方面,现代汉语一般用状语来表达。

1、于(於、乎)介词“于”或“於”的用法主要有四种:(1)引进动作行为的时间、处所或动作行为所涉及的范围,组成介宾结构,作句子的补语或状语。

译作“在”、“从”、“到”,或“在……中”、“在……方面”等。

(2)引进动作行为涉及的对象,组成介宾结构,作句子的补语或状语。

译作“向”、“跟”、“给”、“对”、“对于”等。

(3)引进比较的对象,组成介宾结构,用在形容词或少数表心理活动的动词后面作补语,译作“比”。

(4)引进动作行为的主动者,组成介宾结构作动词的补语,译作“被”。

介词“于”和代词“是”构成介宾关系的凝固词组,在句中作状语,意思是“从此”、“在这里”、“在这个时候”或“在这种情况下”。

“乎”字上古音与“于”相近,用作介词,其作用与“于”或“於”基本相同,可以引进动作行为的处所、时间、对象等。

2、以介词“以”的用法主要有六种:(1)引进动作行为的工具、手段,可译为“用”、“拿”。

(2)引进动作行为连带的人,这是一种行为方式。

可译为“率领”。

这种“以”字结构只作状语。

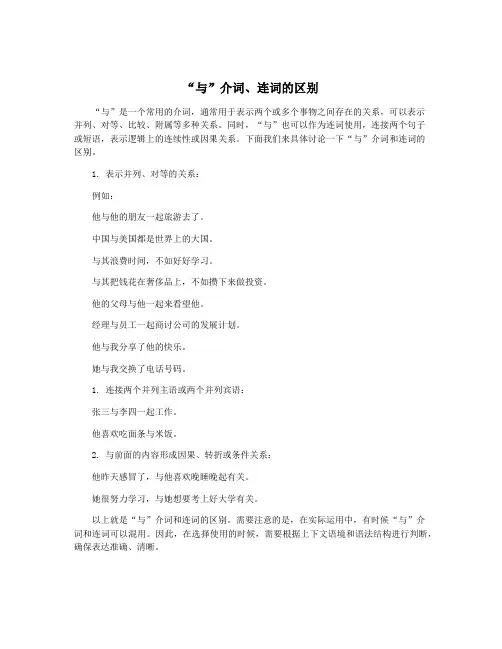

“与”介词、连词的区别

“与”是一个常用的介词,通常用于表示两个或多个事物之间存在的关系,可以表示

并列、对等、比较、附属等多种关系。

同时,“与”也可以作为连词使用,连接两个句子

或短语,表示逻辑上的连续性或因果关系。

下面我们来具体讨论一下“与”介词和连词的

区别。

1. 表示并列、对等的关系:

例如:

他与他的朋友一起旅游去了。

中国与美国都是世界上的大国。

与其浪费时间,不如好好学习。

与其把钱花在奢侈品上,不如攒下来做投资。

他的父母与他一起来看望他。

经理与员工一起商讨公司的发展计划。

他与我分享了他的快乐。

她与我交换了电话号码。

1. 连接两个并列主语或两个并列宾语:

张三与李四一起工作。

他喜欢吃面条与米饭。

2. 与前面的内容形成因果、转折或条件关系:

他昨天感冒了,与他喜欢晚睡晚起有关。

她很努力学习,与她想要考上好大学有关。

以上就是“与”介词和连词的区别。

需要注意的是,在实际运用中,有时候“与”介

词和连词可以混用。

因此,在选择使用的时候,需要根据上下文语境和语法结构进行判断,确保表达准确、清晰。

“以”的用法(一)作介词1.表示动作、行为所用或所凭借的工具、方法及其他,可视情况译为“把”“用”“拿”“凭借”“依据”“按照”“用(凭)什么身份”等。

2.表示动作、行为产生的原因,可译为“因”“由于”。

3.引进动作、行为发生的时间和处所,用法同“于”,可译为“在”“从”。

4.表示动作、行为的对象,用法同“与”,可译为“和”“跟”;有时可译为“率领”“带领”。

例如:A.屠惧,投以骨,庞然大物也,以为神(以:把)B.“能以径寸之木”,“醒能述以文者”(以:用)C.“何以战?域民不以封疆之界。

”、“以天下之所顺”(以:凭借)D.虽不能察,必以情。

策之不以其道。

(以:根据)E.以弱为强——(以:由、从)F、不以物喜;先帝不以臣卑鄙(因为)G、咨臣以当世之事;悉以咨之(拿)(二)作连词。

用法和“而”有较多的相同点,只是不能用于转折关系。

1.表示并列或递进关系,常用来连接动词、形容词(包括以动词、形容词为中心的短语),可译为“而”“又”“而且”“并且”等,或者省去。

2.表示承接关系。

可译为“就”“接着”,或不译。

3.表示修饰关系,连接状语与中心语。

相当于“着”、“地”等,可不译。

4.表示目的关系,译作“来”、“用来”“以便”;5.表结果时,可译作“以致”;6.表原因,可译作“由于”、“因为”。

如:A、属予作文以记之(以:用来)B、以伤先帝之明——(以:以致)C、以光先帝遗德D、以昭陛下平明之理E、以彰其咎F、以告先帝之灵G、故为之文以志H、以激怒其众I、以知天地之广大J、将以攻宋K、杀之以应陈涉(三)、用作动词,可译作“认为”。

1、皆以美于徐公。

2、臣以王之攻宋也,为与此同类。

3、我以日始出时去人近。

(四)、特殊用法:1、通“已”,已经。

如:固以怪之矣(《陈涉世家》)2、助词:无意如:“有以异乎”3、相当于“而”:如,醉则更相枕以卧“以”的用法(一)作介词1.表示动作、行为所用或所凭借的工具、方法及其他,可视情况译为“把”“用”“拿”“凭借”“依据”“按照”“用(凭)什么身份”等。

文言文以的用法和意义文言文中“以”的用法和意义:1、作介词:行为产生的原因,相当于因、因为、由于。

举例:《史记·廉颇蔺相如列传》:“且以一璧之故逆强秦之欢,不可。

”2、作介词:对事物的处置,相当于用、拿、把、将。

举例:《史记·廉颇蔺相如列传》:“秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧。

”3、作副词:完成,相当于既、已经。

举例:《史记·陈涉世家》:“得鱼腹中书,固以怪之矣。

”4、作动词:用,使用。

举例:战国·屈原《涉江》:“忠不必用兮,贤不必以。

”5、作动词:做。

举例:先秦·佚名《子路、曾晳、冉有、公西华侍坐》:“如或知尔,则何以哉?”6、作动词:认为。

举例:战国·刘向《邹忌讽齐王纳谏》:“皆以美于徐公。

”7、作介词:凭借。

举例:《曹刿论战》:“忠之属也,可以一战,战则请从。

”8、有时与“是”连用为“是以”或“以是,可理解为“因此”。

举例:《出师表》:“是以众议举宠为督。

”9、作介词:从、由。

举例:《隆中对》:“然操遂能克绍,以弱为强者。

”10、作介词:按照。

举例:《曹刿论战》:“小大之狱,虽不能察,必以情。

”11、作连词:用来、以便。

举例:《出师表》:“诚宜开张圣听,以光先帝遗德。

”12、作连词,表示顺承,相当于“而”,也可不译。

举例:《送东阳马生序》:“手自笔录,计日以还。

”13、作连词:以致。

举例:《出师表》:“恐托付不效,以伤先帝之明。

”。

文言虚词“以”和“与”的用法以一、 '以'用作介词1.表示工具。

译为:拿,用,凭着。

愿以十五城请易璧。

(《廉颇蔺相如列传》)士大夫终不肯以小舟夜泊绝璧之下。

(《石钟山记》)2.表示凭借。

译为:凭,靠。

以勇气闻于诸侯。

(《廉颇蔺相如列传》) 久之,能以足音辨人。

(《项脊轩志》)皆好辞而以赋见称。

(《屈原列传》)3.表示所处置的对象。

译为:把。

操当以肃还付乡党。

(《赤壁之战》)4.表示时间、处所。

译为:于,在,从。

以八月十三斩于市。

以崇祯十七年夏,自京师徒步入华山为黄冠。

果予以未时还家,而汝以辰时气绝。

5.表示原因。

译为:因为,由于。

赵王岂以一璧之故欺秦邪?(《廉颇蔺相如列传》)卒以吾郡这发愤一击,不敢复有株治。

(《五人墓碑记》)怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪。

(《屈原列传》)6.表示依据。

译为:按照,依照,根据。

今以实校之。

(《赤壁之战》)余船以次俱进。

(《赤壁之战》)说明:“以”字的宾语有时可以前置,有时可以省略。

以一当十(成语) 夜以继日(成语) 秋以为期(《诗经·氓》)7、“以”后接名词或代词构成介宾短语,常译作“把、用、在、凭借、因为、按照等”例:虽董之以严刑。

(表手段、工具,用)8、“以”后接名词性短语构成介宾短语例:农人告余以春及。

(“春及”意即春天到来后的农事,是主谓式名词性短语)长八尺,多辩,常以谈笑讽谏。

(“谈笑”,动词活用作名词,属名词性短语,谈笑的方式)9、与疑问词“何、奚等”连用,构成倒装式介宾短语例:不然,籍何以至此?(“何以”即“以何”,表依据,凭什么)奚以知其然也?(“奚以”即“以奚”,表依据,凭什么)10、“以”后省略“之”字,“以”常译作“把”;“之”作代词,共同构成介宾短语例:引(之)以(之)为流觞曲水。

(“之”代上文的“清流激湍”)二、 '以'用作动词1、“以”后接主谓式短语,常译作“认为”例:成以其小,劣之。

(五)表偏正关系。

和“而”字一样,“以”字也可以用在状语和动词之间,可以译为“地”,也可以不译。

例如:(1)愿夫子辅吾志,明以教我。

(《孟子·齐桓晋文之事》)希望先生辅助我的达到我的志愿,明明白白地教导我。

(2)交戟之卫士欲止不内,樊哙侧其盾以撞,卫士仆地。

(《鸿门宴》)“侧其盾以撞”:把自己的盾牌侧起来撞去。

(3)虑壅蔽,则思虚心以纳下。

(《谏太宗十思疏》)害怕受蒙蔽,就要想到虚心地采纳臣下的意见。

词语的修养介词“以”和连词“以”的辨析首先,可以从各自的定义来区分。

介词经常用在名词、代词或名词性词组的前面,组成介词结构,作动词或形容词的状语或补语,用来介绍动作行为的凭借、方式、标准、条件、时间、处所、原因、对象等等。

而连词是连接词、词组或句子的虚词,由此可知,介词“以”常常是以介宾形式出现的,它后面经常带有名词、代词或名词性词组,而“以”作连词相当于“而”,连词“而”一般又不连接名词或名词性词组。

据此,我们就可以得出第一条辨别标准:看“以”字后面是不是名词、代词或名词性结构,若是,则“以”一般为介词。

例如:(1)君子不以言.举人,不以人.废言。

(《论语·卫灵公》)(2)骞以郎.应募使月氏。

(《汉书·张骞传》)“郎”,是皇帝的侍从官,没有固定职务,又随时可能被选授重任。

(3)所谓华山洞者,以其.乃华山之阳名之也。

(《游褒禅山记》)人们称它华山洞,就是因为它在华山的南面来命名它的。

其次,古汉语中“以”字的宾语常常省略,因此,当“以”字后面紧接动词或形容词(即以+动词或形容词)的时候,可以从两方面考虑:1.看“以”字后面是否应当补入宾语来理解,如果应当,一般是介词。

(1)小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹。

请以遗之。

(《郑伯克段于鄢》)2.因为“以”作连词相当于“而”,连接的是动词、形容词或动词、形容词词组,所以,我们就可以看“以”字前面是不是动词、形容词或动词、形容词词组,若是,则“以”是连词,若不是,则“以”可能是介词。