七年级历史贞观之治1(1)

- 格式:pdf

- 大小:1.10 MB

- 文档页数:14

第2课《“贞观之治”》教案课题:“贞观之治”教学课时:1课时教学对象:初一学生教学目标:(1)知识与能力:了解唐朝的建立,“贞观之治”和女皇武则天的史实;探究贞观之治局面形成的原因,培养学生分析问题,解决问题的能力,并初步掌握运用历史唯物主义的观点对唐太宗和武则天进行简单的评价。

(2)过程与方法:通过分组讨论贞观之治局面形成的原因,培养学生综合分析历史问题的能力和合作学习的能力;通过引导学生阅读课文,观察图片,分析史料,小组合作,正确评价唐太宗和武则天。

(3)情感态度价值观:正确评价唐太宗和武则天,认识到唐太宗和武则天的开明思想及其开明政策促进了唐朝的繁荣,从中体会杰出人物对历史发展所起的推动作用;符合历史发展规律的进步性改良措施,将促进社会的发展,让学生体会今天祖国的繁荣发展的盛世景象离不开改革开放的实行,培养学生正确的情感体验和价值观。

(4)教材分析:本节课“贞观之治”是七年级下册中国历史《第一单元繁荣与开放的社会》中的第二课。

可以说在单元中起承上启下的作用,上承第一课繁盛一时的隋朝,下启第三课开元盛世,所以在本单元中有非常重要的地位。

同时可以说繁荣和开放是从“贞观之治”开始的,所以本课在本单元中也处于重要地位,所以要认真学习。

教学重点:“贞观之治”和“女皇武则天”(可采用搜集有关资料、合作交流、小组讨论等方式,让学生在交流中完成重点内容的学习)教学难点:对唐太宗,武则天的评价(可以让学生通过学习历史事实,了解历史上唐太宗和武则天,掌握评价历史人物的基本方法,即遵循实事求是的原则,看他对历史发展所起的作用,对历史人物进行全面评价。

)教学方法:引导阅读课本,归纳总结内容,培养学生阅读总结的能力;通过小组讨论回答,培养学生合作探究的能力;通过阅读史料,培养学生理解史料能力,并树立一切从事实出发的原则;联系实际,使同学们能够学以致用。

教学工具:多媒体教学与板书相结合教学过程:导入新课:(通过多媒体播放电视剧《贞观长歌》中的一个片段来导入新课)师:同学们,上节课我们学习了“繁盛一时的隋朝”,对隋朝的政治经济有了一定的了解。

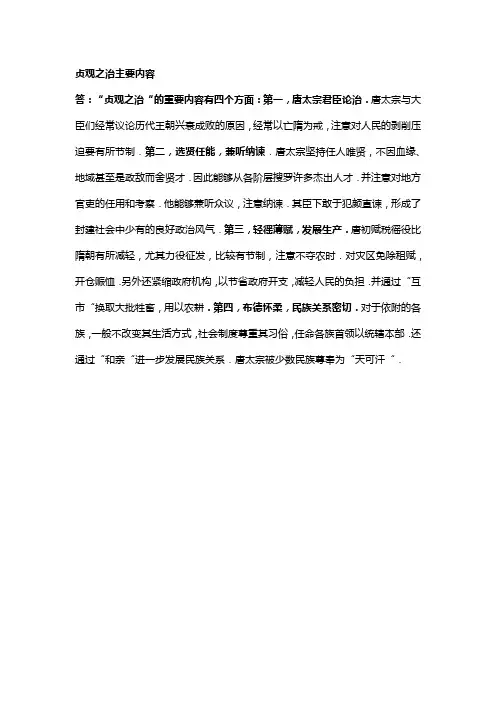

贞观之治主要内容

答:“贞观之治“的重要内容有四个方面:第一,唐太宗君臣论治.唐太宗与大臣们经常议论历代王朝兴衰成败的原因,经常以亡隋为戒,注意对人民的剥削压迫要有所节制.第二,选贤任能,兼听纳谏.唐太宗坚持任人唯贤,不因血缘、地域甚至是政敌而舍贤才.因此能够从各阶层搜罗许多杰出人才.并注意对地方官吏的任用和考察.他能够兼听众议,注意纳谏.其臣下敢于犯颜直谏,形成了封建社会中少有的良好政治风气.第三,轻徭薄赋,发展生产.唐初赋税徭役比隋朝有所减轻,尤其力役征发,比较有节制,注意不夺农时.对灾区免除租赋,开仓赈恤.另外还紧缩政府机构,以节省政府开支,减轻人民的负担.并通过“互市“换取大批牲畜,用以农耕.第四,布德怀柔,民族关系密切.对于依附的各族,一般不改变其生活方式,社会制度尊重其习俗,任命各族首领以统辖本部.还通过“和亲“进一步发展民族关系.唐太宗被少数民族尊奉为“天可汗“.。

新课标人教版初中历史七年级下册第2课《贞观之治》精品教案【教学目标】通过本课学习,使学生了解唐朝建立、贞观之治和武则天的统治等基本史实,为进一步学习和掌握唐朝的历史奠定基础。

通过引导学生思考和探究“贞观之治局面形成的原因”,培养学生综合、分析历史问题的能力;通过引导学生对唐太宗和武则天进行简单的评价,培养学生初步运用历史唯物主义观点正确评价历史人物的能力。

通过本课的学习,使学生认识到唐太宗、武则天二帝的开明思想及其开明政策,促进了唐朝的繁荣,从中体会到杰出人物对历史发展所起的一定推动作用。

【教材分析】本课的主题是唐朝第一个盛世――“贞观之治”。

本课的重点是“贞观之治”。

唐朝是我国历史上少有的封建盛世。

唐太宗居安思危,以史为鉴的开明思想和政治远见,在中国封建帝王中是罕见的。

唐太宗采取一系列改革措施,有利于社会的发展,符合历史发展的趋势,促成了“贞观之治”的出现。

贞观之治为唐朝进入鼎盛时期――“开元盛世”奠定了基础。

本课的难点是:如何帮助学生对唐太宗、武则天等历史人物做出恰当的评价。

对于初中学,他们评价一个人物,往往会带有感情色彩,从“好”或“坏”出发,而不能客观地分析,这就需要教师加以引导,使学生能够掌握评价历史人物的基本方法,即遵循实事求是的原则,看他对历史发展,尤其是经济发展所起的作用。

【教学过程】导入:引导学生回忆隋朝的繁盛,然后思考“为什么如此繁盛的隋朝很快就灭亡了”,使学生理解隋炀帝的残暴统治,激化了社会各种矛盾,导致农民起义的爆发。

在农民起义过程中,618年,隋炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡。

一、唐朝的建立(略讲)隋朝太原留守李渊在太原起兵,618年攻占长安,建立唐朝。

时间:618年开国皇帝:唐高祖李渊都城:长安出示《唐朝疆域图》,强调唐朝长安城的位置。

二、贞观之治出示材料:[贞观十八年(644年),太宗]又谓曰:“汝(指太子李治)知舟乎?”对曰:“不知。

”曰:“舟所以比人君,水所以比黎庶。

七年级历史下册《唐太宗与贞观之治》知识点一、隋朝的灭亡原因:隋炀帝的残暴统治暴政表现:隋炀帝继位后,进一步巩固和发展统一大业。

但因连年大兴土木,多次发动对外战争,不惜民力,酷虐残暴,终于引发了大规模农民起义。

暴政结果:农民背井离乡,大量田地荒芜,人民忍无可忍,爆发隋末农民起义;各地地方长官和一些割据势力也乘机纷纷起兵,导致隋朝灭亡。

二、唐朝的建立与统一时间:618年建立者:李渊都城:长安三、唐太宗的用人和纳谏唐太宗的即位:公元626年用人纳谏原因或背景:1、吸取隋亡教训,认识到君与民的关系犹如舟与水,认识到人民群众力量强大2、勇于纳谏,知人善任四、贞观新政实施背景:吸取隋朝兴亡的教训,唐太宗时期涌现的大批人才为贞观新政奠定基础具体措施:1、改革赋役制度:轻徭役薄赋税沿袭、完善“三省六部制”修改法令,编《唐律疏议》重视、完善科举制作用:唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,被称为“贞观之治”。

注意:唐太宗的统治是建立在剥削和奴役农民的基础上的,他即位之初善于纳谏、励精图治,取得一定业绩之后情况就不同了,在封建社会即使是贞观之治这样的太平盛世,人们的徭役负担也是不轻的。

课后习题材料一:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失;朕常保此三镜,以防己过。

”材料二:“若家给人足,朕虽不听管弦,乐在其中矣。

”请回答:⑴材料一中“以史为镜”和“以人为镜”各是什么含义?⑵从材料一、二中看出,唐太宗执政的指导思想是什么?⑶唐太宗以上的治国思想对他的统治产生了什么影响?答案:⑴“以史为镜”指要吸取隋朝迅速由强盛趋向灭亡的教训。

“以人为镜”就是指虚心纳谏,听取魏征的直谏。

⑵材料一是重视选贤任能、虚心纳谏的思想。

材料而是轻徭薄赋、与民休养的思想。

⑶使唐太宗能吸取隋朝灭亡的教训,重视用人纳谏,对百姓轻徭薄赋,重视发展生产。

在他统治期间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力强盛,出现了“贞观之治”的盛世局面。

隋炀帝隋炀帝(569—618),名杨广,杨坚次子。

581年封晋王。

588年十月,为行军元帅,统兵伐陈。

灭陈后,晋升为太尉。

他平时伪装仁孝俭朴,博得文帝欢心。

600年,立为太子。

604年七月,文帝死(相传为杨广所害),杨广即位,杀死兄长杨勇。

即位以后,他下令开通大运河,还设进士科,促成科举制的形成。

隋炀帝是我国历史上有名的暴君。

他依仗国力富强,骄奢淫逸,好大喜功。

他在位时,几乎年年征发繁重的徭役,总计十余年间被征发的劳动人民不下一千万人次,造成“天下死于役”的惨象。

他年年远出巡游,三游江都,三至涿郡。

每次出游,大造离宫,从行的人几十万,骚扰地方百姓,社会生产受到严重破坏。

他三次发兵进攻高丽。

隋炀帝的暴政,终于激起全国范围的农民大起义。

为了躲避起义烈火,他第三次游江都。

劝阻南下的人,都被杀死。

到了江都,他还让地方官去民间挑选美女,充实后宫,仍然整日花天酒地。

他预感到末日临近,就对萧皇后说:“好头颅,谁当斫(zhuó,斧砍)之!”618年三月,右屯卫将军宇文化及等率军士发动兵变,冲入江都宫中,用绸巾将他缢死。

隋炀帝的暴政隋炀帝统治时期,骄奢淫逸。

三次巡游扬州,耗费无数财物。

他南下的船队,舳舻相接,绵延二百余里,陆上骑兵数十万,沿运河两岸护送。

船队所过州县500里以内,皆令百姓贡献食物,所献山珍海味,多达百抬,妃嫔吃不完皆埋入地下。

他好大喜功,耀武扬威,发动了三次进攻高丽的战争(隋朝时高丽在今我国辽宁、吉林和朝鲜半岛北部)。

出兵以前,他征调大批工匠在山东东莱(今山东莱州)海口大规模造船。

工匠被迫在水里不分昼夜地劳作,腰部以下都生了蛆,死亡有十分之三四。

他还征发江淮以南的民工和船只,把洛口仓等大粮仓的粮食运到涿郡,船只前后相继,长达一千多里。

奔走在路上的民工和兵士,经常有几十万人,很多倒毙在路上。

这次出兵一百多万人,其中渡过鸭绿江的三十多万人,回到辽东的只有二千七百多人。

隋炀帝的残暴统治,使农业生产几乎陷于停顿。