八年级物理上册声音特性新版新人教版

- 格式:pptx

- 大小:7.45 MB

- 文档页数:13

第2节八年级物理上册第2章第2节声音的特性教案(新版)新人教版第3节第4节第5节编辑整理:第6节第7节第8节第9节第10节尊敬的读者朋友们:第11节这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(八年级物理上册第2章第2节声音的特性教案(新版)新人教版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

第12节本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为八年级物理上册第2章第2节声音的特性教案(新版)新人教版的全部内容。

第13节第14节声音的特性(共2课时)第一课时音调与响度【知识与技能】1.了解声音的特性.2.知道乐音的音调跟发音体的振动频率有关;响度跟发音体的振幅有关.3.知道人的听觉频率范围,了解超声波、次声波.【过程与方法】通过做“音调与频率有关”、“响度与振幅有关”的实验,进一步了解和学习物理学研究问题的方法.【情感、态度与价值观】体会现实世界物体的发声是丰富多彩的,从而更加热爱世界,热爱科学,热爱生活.【重点】1.让学生在探究中体会和理解音调、响度.2.通过实验探究音调、响度与什么因素有关.【难点】音调与响度的区分.知识点一音调【自主学习】阅读课本P32-34,完成以下问题:1.物理学中用每秒内振动的次数-—频率来描述物体振动的快慢.频率的单位是赫兹,简称赫,符号为Hz。

2.振动的频率决定声音的高低,振动频率越高,声音音调越高,振动频率越低,声音音调越低。

3.大多数人能够听到的频率范围是从20到20 000Hz;人们把高于20 000Hz的声音叫做超声波;把低于20Hz的声音叫做次声波.如下图所示是人和一些动物的听觉和发声频率范围.【合作探究】演示一音调与振动快慢的关系实验一:如图所示,把一根塑料尺按在桌面上,露出桌面一定的距离,用力拨动塑料尺,观察塑料尺振动的快慢,听发出的声音;缩短塑料尺露出桌面的长度,再以大致相同的力拨动塑料尺,仔细观察塑料尺的振动快慢,听发出的声音.并回答以下问题.1.观察上图可知,塑料尺露出桌面的长度越长,物体振动越快?还是露出桌面的长度越短,物体振动越快?答:露出桌面的长度越短,物体振动越快.2.塑料尺振动得越快,听到的声音有什么特点?答:振动得越快,音调越高.实验二:在水平桌面上放一铁制容器,不断往铁制容器中倒水,同时用同样的力敲击铁制容器发声,倾听声音的变化.1.随着容器内水量的增多,听到的声音有没有变化?答:有变化.2.容器中水越多,水振动的快慢如何?答:水越多,水振动得越慢.3.听到的声音和水的振动快慢有什么关系?答:水振动得越慢,听到的声音的音调越低.思考:人的听觉频率范围如图所示是人和一些动物的听觉和发声频率范围.1.振动会发出声音,为什么我们听不到蝴蝶翅膀振动发出的声音,却能听到讨厌的蚊子声?答:蝴蝶的翅膀一秒钟振动不超过10次,蚊子的翅膀一秒钟振动500次~600次,人耳的听觉频率范围是:20 Hz-20 000 Hz,由于蝴蝶的翅膀振动的频率低于人耳能够听到的频率范围,所以人耳听不到蝴蝶翅膀振动发出的声音.而蚊子翅膀的振动频率在人耳的听觉范围内,人耳就能听到蚊子翅膀振动发出的声音.2.什么叫超声波?什么叫次声波?答:频率高于20 000 Hz的声音叫做超声波;频率低于20 Hz的声音叫做次声波.【教师点拨】1.与音调有关的因素是——频率,频率越高,音调越高;频率越低,音调越低。

《声音的特性》◆教材分析这一节内容在整个教材安排中比较重要,注重让学生在学习物理知识的同时,体会科学探究的方法,加强与实际的联系,使学生获得更多的实际知识。

教材中“决定音调高低的因素”和“响度与什么因素有关”两个实验探究较为简单,但能增加学生的感性认识,激发学生探究物理问题的兴趣。

音色的概念比较抽象,学生不易理解,但在日常生活中有一定的感性认识,教学中应尽量让学生体验。

可设计游戏使学生切实感悟到不同的物体发出的声音,即使音调相同、响度也相同,还是有区别的,有各自的特色。

教材安排的观察波形的演示实验,除了能让学生比较形象地认识声波,引起他们的学习兴趣外,还可以让学生清楚地看出不同音色的声音的本质,增加学生对不同乐器发出声音的感性认识。

本节名词术语比较多,如音调、频率、超声波、次声波、响度、振幅、音色等,教学中不宜过分强调概念的记忆与辨析,应让学生通过听、看、想、做等活动,来感知声音的特性,并能在实际中分辨这些特性。

因此对于本节内容的教学,应采用多种教学方法,如探究、讨论、阅读和交流等,以提高教学效率。

◆教学目标1. 知识与技能(1)了解声音的三个特性。

(2)知道不同发声体发出声音的音色不同,声音的音调跟发声体的频率有关,响度跟发声体的振幅有关。

2. 过程与方法通过做“音调与频率有关”的实验和“响度与振幅有关”的实验,进一步了解和学习研究物理问题的方法——控制变量法、转换法。

3. 情感态度和价值观体会现实世界物体的发声是丰富多彩的,更加热爱世界,热爱科学。

◆教学重难点教学重点(1)让学生在探究中体会和理解音调、响度、音色。

(2)通过实验探究音调与频率、响度与振幅的关系。

教学难点音调与响度的区分◆课前准备器材:鼓、音叉、铁架台、细线、乒乓球、纸板、梳子、橡皮筋、钢尺等多媒体资源:多媒体课件、暴风影音播放器、音频文件、视频文件。

◆教学过程一、创设情境导入新课:播放视频问:我们刚才听到的声音有哪些地方不同?【设计意图】激发学生的学习兴趣。

2.2声音的特性集体备课教案课时编号 NO:授课时间:第周星期 2013 年月日中国书法艺术说课教案今天我要说课的题目是中国书法艺术,下面我将从教材分析、教学方法、教学过程、课堂评价四个方面对这堂课进行设计。

一、教材分析:本节课讲的是中国书法艺术主要是为了提高学生对书法基础知识的掌握,让学生开始对书法的入门学习有一定了解。

书法作为中国特有的一门线条艺术,在书写中与笔、墨、纸、砚相得益彰,是中国人民勤劳智慧的结晶,是举世公认的艺术奇葩。

早在5000年以前的甲骨文就初露端倪,书法从文字产生到形成文字的书写体系,几经变革创造了多种体式的书写艺术。

1、教学目标:使学生了解书法的发展史概况和特点及书法的总体情况,通过分析代表作品,获得如何欣赏书法作品的知识,并能作简单的书法练习。

2、教学重点与难点:(一)教学重点了解中国书法的基础知识,掌握其基本特点,进行大量的书法练习。

(二)教学难点:如何感受、认识书法作品中的线条美、结构美、气韵美。

3、教具准备:粉笔,钢笔,书写纸等。

4、课时:一课时二、教学方法:要让学生在教学过程中有所收获,并达到一定的教学目标,在本节课的教学中,我将采用欣赏法、讲授法、练习法来设计本节课。

(1)欣赏法:通过幻灯片让学生欣赏大量优秀的书法作品,使学生对书法产生浓厚的兴趣。

(2)讲授法:讲解书法文字的发展简史,和形式特征,让学生对书法作进一步的了解和认识,通过对书法理论的了解,更深刻的认识书法,从而为以后的书法练习作重要铺垫!(3)练习法:为了使学生充分了解、认识书法名家名作的书法功底和技巧,请学生进行局部临摹练习。

三、教学过程:(一)组织教学让学生准备好上课用的工具,如钢笔,书与纸等;做好上课准备,以便在以下的教学过程中有一个良好的学习气氛。

(二)引入新课,通过对上节课所学知识的总结,让学生认识到学习书法的意义和重要性!(三)讲授新课1、在讲授新课之前,通过大量幻灯片让学生欣赏一些优秀的书法作品,使学生对书法产生浓厚的兴趣。

部编新人教版八年级物理上册2.1声音的特性知识点精细梳理常温下声音在空气中传播的速度是340m/s.声音的音调和响度大小并不会影响到声音传播的速度。

声音的传播速度只与介质和温度有关。

知识点3 回声(1)回声的产生:如果声音在传播过程中遇到较大的障碍物,则发生声音的反射,形成回声.(2)人能区分回声与原声的条件人耳只能区分时间间隔0.1s以上的两个声音。

如果回声与原声传到人耳的时间间隔小于0.1s,那么人耳就不能区分回声与原声,这时回声和原声混在一起,使原声加强;如果回声和原声传到人耳的时间间隔不小于0.1s,人耳就能将回声和原声区别开来,从而听到回声。

[参考资料]:要想听到回声,声源距障碍物至少要多远呢?我们可作如下分析:人要听到回声,则回声比原声到达人耳的时间晚0.1s以上,在此过程中,声音在人和障碍物之间运动了一个来回.因此声音从人到障碍物所需的时间是整个时间的一半,即0.05s 2t t '==,取声速为340m/s ,则340m/s 0.05s=17m s vt '=>⨯.可见,要想听到回声,声源与障碍物间的距离至少为17m .平常我们在教室里时,由于教室的长、宽均小于17m ,所以在教室里听课时听不到回声.(3)利用回声测距声音在同一均匀介质中传播速度是不变的.从声源发声到听到回声的过程中,声音的运动经历了“声源——障碍物”和“障碍物——声源处接收器(如人耳)”两个过程,所以声音从声源到障碍物所需的时间是整个时间的一半,即2t t '=,则2t s v =⋅,因此,当已知声音在某一介质中的传播速度时,只要测出从发声到听到回声的时间,就可算出声源与障碍物之间的距离.[迷你小实验]:听到两次同一声源发出的声音一定是回声吗?我们将一只耳朵贴在一段长钢管的一端,另一位同学在另一端敲击一下钢管,我们会听到两次声音,听到两次同一声源发出的声音一定是回声吗?发声体振动后,声音依靠介质向四周传播.在传播过程中,声音如果碰到障碍物,就会发生反射现象,形成回声.人听到声源直接传来的声音与回声之间的时间间隔在0.1s以上时人就会把原声与回声分开,听到两次声音.但是,听到两次声音并不都是回声.我们在上述实验中听到的两次响声,却不是因为障碍物而形成的回声,而是由于声音在钢中传播的速度比声音在空气中传播的速度大得多,声音通过两种介质传入人耳的时间间隔大于0.1s,人耳便能区分这两次声音了。

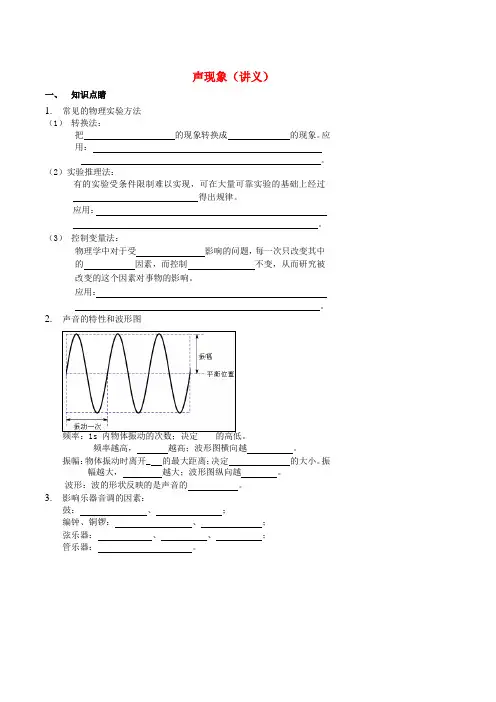

声现象(讲义)一、知识点睛1.常见的物理实验方法(1)转换法:把的现象转换成的现象。

应用:。

(2)实验推理法:有的实验受条件限制难以实现,可在大量可靠实验的基础上经过得出规律。

应用:。

(3)控制变量法:物理学中对于受影响的问题,每一次只改变其中的因素,而控制不变,从而研究被改变的这个因素对事物的影响。

应用:。

2.声音的特性和波形图频率越高,越高;波形图横向越。

振幅:物体振动时离开_ 的最大距离;决定的大小。

振幅越大,越大;波形图纵向越。

波形:波的形状反映的是声音的。

3.影响乐器音调的因素:鼓:、;编钟、铜锣:、;弦乐器:、、;管乐器:。

二、精讲精练【板块一】声音的产生与传播1.关于声音的产生,下列说法中错误的是()A.一切正在发声的物体都在振动B.有声音的产生,就一定有物体在振动C.振动停止,声音要慢慢消失 D.拍桌子时,桌子不振动也可以发声2.如图所示,用一个纸糊的箱子盖在音响的喇叭上,然后把一个玩具小矮人放在纸箱上,当用这个喇叭播放音乐时,小矮人便会翩翩起舞,这说明了。

3.如图所示,用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球被弹起,这个现象说明声音是由物体产生的;该实验使用了法,乒乓球的作用是。

4.敲打桌子,听到声音,却看不见桌子的振动,你能想出什么办法来证明桌子的振动?。

运用的物理方法是。

5.聂利同学在一个养蜂场看到许多蜜蜂聚集在蜂箱上,双翅没有振动,仍嗡嗡地叫个不停。

她对《十万个为什么》中“蜜蜂发声是不断振动双翅产生的”这一结论产生怀疑。

蜜蜂的发声部位到底在哪里?下面是聂利同学的主要探索过程:①把多只蜜蜂的双翅用胶水粘在木板上,蜜蜂仍然发声。

②剪去多只蜜蜂的双翅,蜜蜂仍然发声。

③在蜜蜂的翅根旁发现两粒小“黑点”,蜜蜂发声时,黑点上下鼓动。

④用大头针刺破多只蜜蜂的小黑点,蜜蜂不发声。

请回答:(1)聂利同学在实验时,采用多只蜜蜂的目的是。

(2)从实验①和②可得出的结论是。

(3)“用大头针刺破多只蜜蜂的小黑点”基于的假设是:。

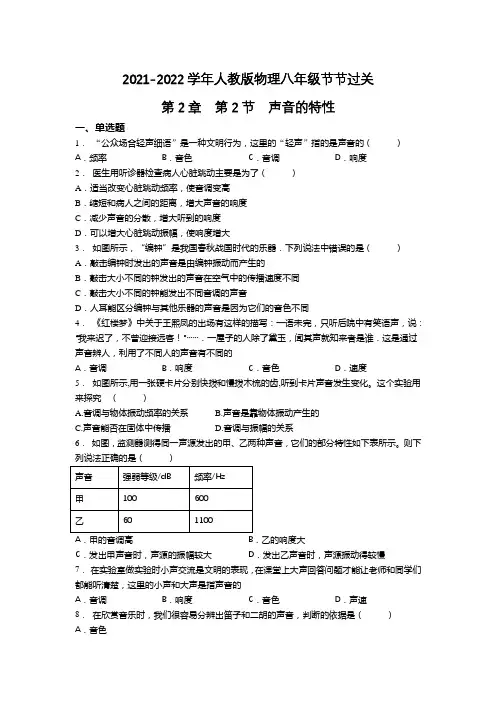

2021-2022学年人教版物理八年级节节过关第2章第2节声音的特性一、单选题1.“公众场合轻声细语”是一种文明行为,这里的“轻声”指的是声音的()A.频率B.音色C.音调D.响度2.医生用听诊器检查病人心脏跳动主要是为了()A.适当改变心脏跳动频率,使音调变高B.缩短和病人之间的距离,增大声音的响度C.减少声音的分散,增大听到的响度D.可以增大心脏跳动振幅,使响度增大3.如图所示,“编钟”是我国春秋战国时代的乐器.下列说法中错误的是()A.敲击编钟时发出的声音是由编钟振动而产生的B.敲击大小不同的钟发出的声音在空气中的传播速度不同C.敲击大小不同的钟能发出不同音调的声音D.人耳能区分编钟与其他乐器的声音是因为它们的音色不同4.《红楼梦》中关于王熙凤的出场有这样的描写:一语未完,只听后院中有笑语声,说:“我来迟了,不曾迎接远客!”…….一屋子的人除了黛玉,闻其声就知来者是谁.这是通过声音辨人,利用了不同人的声音有不同的A.音调B.响度C.音色D.速度5.如图所示,用一张硬卡片分别快拨和慢拨木梳的齿,听到卡片声音发生变化。

这个实验用来探究()A.音调与物体振动频率的关系B.声音是靠物体振动产生的C.声音能否在固体中传播D.音调与振幅的关系6.如图,监测器测得同一声源发出的甲、乙两种声音,它们的部分特性如下表所示。

则下A.甲的音调高B.乙的响度大C.发出甲声音时,声源的振幅较大D.发出乙声音时,声源振动得较慢7.在实验室做实验时小声交流是文明的表现,在课堂上大声回答问题才能让老师和同学们都能听清楚,这里的小声和大声是指声音的A.音调B.响度C.音色D.声速8.在欣赏音乐时,我们很容易分辨出笛子和二胡的声音,判断的依据是()A.音色B.响度C.音调D.频率9.在纪念“五四”运动100周年暨庆祝新中国成立70周年的合唱比赛中,同学们用歌声表达了“青春心向党,建功新时代”的远大志向.合唱中“高音声部”和“低音声部”中的“高”和“低”,指的是声音的A.音调B.音色C.响度D.振幅10.如图所示,四个相同的玻璃瓶里装水,水面高度不同.用嘴贴着瓶口吹气,如果能分别吹出“dou(1)”“ruai(2)”“mi(3)”“fa(4)”四个音阶,则与这四个音阶相对应的瓶子的序号是A.甲乙丙丁B.丁丙乙甲C.丙乙甲丁D.丁甲乙丙11.CCTV3有一档节目叫《开门大吉》,规则是:参赛选手按响门铃,先听15 s音乐,后猜演奏的是哪一首歌曲,并说出歌曲名.参赛选手听音乐判断歌曲是根据播放音乐的()A.响度不同B.音调不同C.音色不同D.声速不同12.如图所示,将一把钢尺紧按在桌面边缘,一端伸出约为尺长的一半,拨动钢尺,听它发出的声音,并观察它的振动情况,然后减小钢尺伸出长度约为尺长的1/2,再次实验,得到的结论是()A.声音变大B.频率变高C.振动变慢D.响度变小二、填空题13.某种昆虫靠翅膀振动发声.如果这种昆虫的翅膀在10s内振动了3500次,则它振动的频率是___Hz,人类___听到这种声音.(选填“能”或“不能”)14.动画片的配音常用慢录快放的方式,把成年人的声音变成小孩子的声音,这种方式主要改变了声音的______。

2019年八年级物理上册 2.2 声音的特性教案(新版)新人教版【教学内容分析】本节课是八年级物理上册第二章的第二节,安排在了声音的产生与传播之后。

声音的特性这节课中包含的知识难度不高,但内容较多,知识密度大。

对响度与振幅、音调与频率、音色与发声体之间的关系认识依托于大量丰富有趣的实验。

如何精选和设置这些实验使知识间的逻辑关系清晰而易于接受,是本节课设计的重点。

【学生情况分析】在前面的学习中,学生初步掌握了声音由物体振动而产生,并以波的形式传播,能说出15℃空气中声速的大小,并能使用这些知识解释诸如“先看到闪电才听到雷声”等相关生活现象。

然而此时学生尚没有机会了解声音本身具有哪些性质,对声音更多地停留在基于生活经验的认识层面上。

为此,本节课的教学中,将借助贴合学生生活的实验,引导学生以科学的方法重新审视声音,意识到自身认识的缺失,产生学习新知识的兴趣,并顺利的掌握声音的特性,达成本节课的教学目标。

【教学目标】一、知识目标1.了解声音的特性。

2.知道声音的音调跟发声体的振动频率有关,响度跟发声体的振幅有关。

3.不同发声体发出乐音的音色不同。

二、能力目标1.通过做“音调与频率有关的实验”和“响度与振幅有关的实验”,进一步了解物理学研究问题的方法。

2.培养学生科学探究的能力。

三、情感目标1.体会现实世界物体的发声是丰富多彩的,培养学生更加热爱世界、热爱科学的品质。

2.培养学生联系生活、生产和科学技术的意识。

【教学重点】音调、响度、音色的概念及其相关因素。

【教学难点】探究决定音调、响度的因素。

【教学过程】【环节一】:听音乐,创设问题的情境。

复习上节知识,引入新课。

生:思考学案上的旧知,并回答老师提问。

1、声音是怎样产生的?2、声音靠什么传播?3、声音在空气中的传播速度是多少?[设计意图]:让学生欣赏音乐轻松进入问题情境;通过复习巩固旧知。

符合温故知新的教学原则。

【环节二】:探究:音调和频率的关系及声音的特点?师:口琴试吹唱乐谱1.2.3.4.5.6.7.i。

探究影响琴弦音调高低的因素实验目的:1.通过实验探究,知道声音的高低与声源振动的频率有关,知道影响琴弦音调高低的因素。

2.通过实验,进一步学习科学探究方法在研究物理问题中的应用。

实验原理:1.音调的高低与声源振动的频率有关,声源振动的频率高,产生声音的音调高;声源振动的频率低,产生声音的音调低。

2.声源振动的频率与发声体振动部分的体积有关,一般来说,发声体振动部分的体积越大,产生声音的音调越低。

实验器材:两根粗细不同的尼龙丝、一根与尼龙丝粗细相同的钢丝、钩码多个。

实验步骤:1.小汉注意到爸爸在拉二胡前总要把二胡的两个手把仔细调试,爸爸说这是在调整弦的松紧,来改变音调。

拉二胡时,小汉注意到爸爸的手指不停地在琴弦上来回移动,同时听到优美的曲调传来。

小汉还注意到二胡上有两根弦,一粗一细,在不同的弦上拉发出声音的音调不同。

那么,影响琴弦音调高低的因素有哪些?结合上面的观察小汉提出了以下猜想:猜想1:琴弦发出声音的音调高低,可能与弦线的材料有关;猜想2:琴弦发出声音的音调高低,可能与弦线的长短有关;猜想3:琴弦发出声音的音调高低,可能与弦线的粗细有关;猜想4:琴弦发出声音的音调高低,可能与弦线的松紧程度有关。

为了检验上述猜想是否正确,并进一步探究它们之间的关系,小汉设计了下面的实验方案。

2.按图1所示组装有关器材:将一根尼龙丝的一端拴在桌子一端的腿上,另一端绕过桌边的小滑轮,挂上几个钩码,并用A、B两个小木块将弦支起,用一把塑料三角尺拨A、B间的弦,即可听见发出的声音。

通过调整A、B之间的距离,可以改变琴弦发声部分的长短。

调整所挂钩码的多少,可以改变琴弦的松紧。

3.研究音调与弦长的关系:(1)在滑轮下方挂N个钩码(三四个即可),用塑料三角尺拨动AB之间的琴弦;弦线振动将听到清晰的乐音,记住这个音调。

(2)减小A、B之间弦线的长度,并拨动弦线。

注意每次听到声音的音调将。

(3)增大A、B之间弦线的长度,并拨动弦线。

人教版八年级物理上册第二章第2节声音的特性第一部分:知识点一、基本概念:1、音调:人感觉到的声音的高低。

用硬纸片在梳子齿上快划和慢划时可以发现:划的快音调高,用同样大的力拨动粗细不同的橡皮筋时可以发现:橡皮筋振动快发声音调高。

综合两个实验现象你得到的共同结论是:音调跟发声体振动频率有关系,频率越高音调越高;频率越低音调越低。

物体在1s振动的次数叫频率,物体振动越快频率越高。

频率单位次/秒又记作Hz 。

2、响度:人耳感受到的声音的大小。

响度跟发生体的振幅和距发声距离的远近有关。

物体在振动时,偏离原来位置的最大距离叫振幅。

振幅越大响度越大。

增大响度的主要方法是:减小声音的发散。

3、音色:由物体本身决定。

人们根据音色能够辨别乐器或区分人。

二、重、难点重点:音调、响度、音色的概念及其相关因素。

难点:探究决定音调、响度的因素。

三、知识点归纳及解题技巧1.乐音的三个特征:音调、响度和音色。

2.音调是由发声体振动的频率决定的。

3.响度是由发声体的振幅决定的。

4.不同的发声体具有不同的音色.第二部分:相关中考题及解析1、(2008•长沙)关于声现象,下列说法正确的是()A、声音在空气和铁棒中的传播速度相同B、一切正在发声的物体都在振动C、声音可以在真空中传播D、男女同学说话时的音调都是相同的解析:解决此题的关键是要知道声音是由物体的振动产生的,声音的传播是需要介质的,它既可以在气体中传播,也可以在固体和液体中传播,但不能在真空中传播,音调的高低与发声体振动快慢有关,物体振动越快,音调就越高。

A、声音在铁棒中的传播速度大于在空气中的传播速度,不符合题意。

B、声音是由物体振动产生的,发声的物体一定在振动,符合题意。

C、声音的传播需要介质,声音不能在真空中传播,不符合题意D、在一般情况下,女同学说话时声带振动的频率高于男生,声音其音调较男同学高,不符合题意。

故选B。

2、(2009•佛山)下列有关声的现象描述不正确的是()A.琴弦的振动产生声音B.能区分小提琴和二胡的声音是因为它们响度不同C.同一根琴弦拧得越紧,音调越高D.15℃时声音在空气中的传播速度是340m/s解析: A、解决此题的关键是要知道声音是由物体的振动产生的;琴弦是由弦的振动发出的声音,说法正确,不符合题意;B、因为音色反映的是声音的品质与特色,它跟发声体的材料和结构有关,所以不同物质发声的音色不同;不同物质发声的音色不同,所以可以通过音色区分小提琴和二胡,说法错误,符合题意;C、音调的高低与发声体振动快慢有关,物体振动越快,音调就越高;琴弦越紧振动的越快,所以音调越高,说法正确,不符合题意;D、声音在空气中的传播速度是340m/s;常温下声音在空气中的传播速度是340m/s,说法正确,不符合题意;故选B。

八年级物理上册第二章第2节声音的特性谁帮了盟军的忙素材(新版)新人教版

谁帮了盟军的忙?

你知道吗?第二次世界大战时期,纳粹德国海军与盟国海军在大西洋长进行过一场强烈的海战.为了达到既能炸毁敌军舰只,又保证德军舰只安全的目的,德国海军在一些重要航道旁,布设了大批新发明的“音响水雷”.这类水雷比磁性水雷敏捷得多,它能在对方舰艇发动机音响的引诱下自动爆炸,进而使盟军舰只在靠近德军舰艇以前就被消灭.

正当德军自认为得计时,这些音响水雷却在盟军舰只还没有到达时,三番五次

自动爆炸,连一条盟军舰艇也未炸着,这件事让德国人百思不得其解.若干年后,

经水声学家和大海生物学家的研究发现,在德国海军布设水雷的海疆里,生活着一

种小虾,它们能发出某些频次的音响.这些音响与舰艇发动机音响的频次一致,于

是大批小虾发出的巨大音响,诱爆了德军的音响水雷,使他们想依赖这类新式武器

打击盟军舰艇的希望成了泡影.

事实上,大海中的生物大多数都能发声,只可是有些发出的是人耳听不到的超声或次声,上述这类小虾发出的则是与舰艇发动机响声相像的可闻声.所以,

在设计、制造、使用大海丈量仪器时,一定周祥地考虑大海生物发出的各种声波,

不然就会像德国海军那样前功尽弃.。