人教版初中物理八年级上册声音的特性

- 格式:ppt

- 大小:4.55 MB

- 文档页数:52

2.2声音的特性▲ 知识点一:音调1.定义:音调是指声音的高低,它是由发声体振动的频率决定的,频率越大,音调越高。

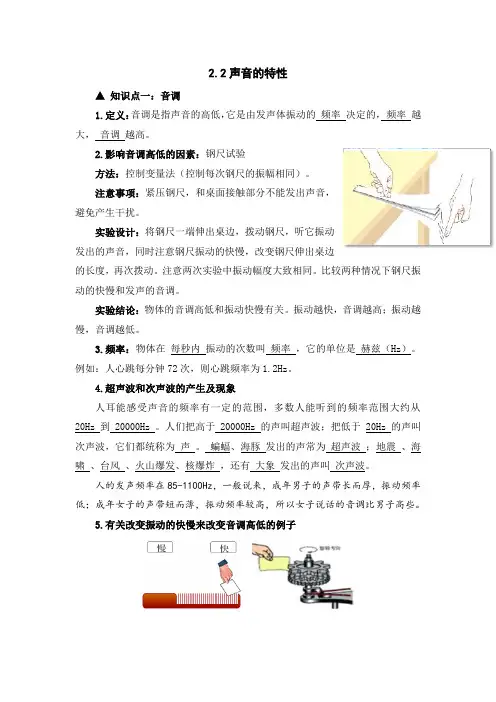

2.影响音调高低的因素:钢尺试验方法:控制变量法(控制每次钢尺的振幅相同)。

注意事项:紧压钢尺,和桌面接触部分不能发出声音,避免产生干扰。

实验设计:将钢尺一端伸出桌边,拨动钢尺,听它振动发出的声音,同时注意钢尺振动的快慢,改变钢尺伸出桌边的长度,再次拨动。

注意两次实验中振动幅度大致相同。

比较两种情况下钢尺振动的快慢和发声的音调。

实验结论:物体的音调高低和振动快慢有关。

振动越快,音调越高;振动越慢,音调越低。

3.频率:物体在每秒内振动的次数叫频率,它的单位是赫兹(Hz)。

例如:人心跳每分钟72次,则心跳频率为1.2Hz。

4.超声波和次声波的产生及现象人耳能感受声音的频率有一定的范围,多数人能听到的频率范围大约从20Hz 到 20000Hz 。

人们把高于 20000Hz 的声叫超声波;把低于20Hz 的声叫次声波,它们都统称为声。

蝙蝠、海豚发出的声常为超声波;地震、海啸、台风、火山爆发、核爆炸,还有大象发出的声叫次声波。

人的发声频率在85-1100Hz,一般说来,成年男子的声带长而厚,振动频率低;成年女子的声带短而薄,振动频率较高,所以女子说话的音调比男子高些。

5.有关改变振动的快慢来改变音调高低的例子(1)滑动梳子,快慢改变,则音调改变;(2)齿轮旋转,齿数不同,纸条发生振动的快慢不同,则频率不同;(3)管乐器、温水瓶等,空气柱越短,振动越快,音调越高;(4)敲击编钟、装有不同质量水的瓶子,质量越大,振动越慢,音调越低;(5)弦乐器,弦的长短、粗细、松紧不同,振动快慢不同,音调不同。

6.频率相关知识、波形图频率表示物体振动快慢的物理量,频率决定了音调的高低。

频率的高低在波形图上反映为波形的疏密。

如果声音的音调越低,则波形较稀疏,相同时间内振动次数较少,频率较低;如果声音的音调较高,则波形较密集,相同时间内振动次数较多,频率较高。

声音的特性【学习目标】1.知道声音的三个特性,音调、响度和音色;2.通过实验探究知道音调、响度和音色各与什么有关;3.会用物理知识解释生活中与声音特性有关的现象。

【要点梳理】要点一、音调的高低——频率1.音调:声音的高低叫音调。

2.频率:(1)物理意义:频率是描述物体的振动快慢的物理量。

(2)定义:每秒内振动的次数叫频率。

(3)单位:赫兹(Hz)3.探究影响发声体振动频率的因素:(1)提出问题:发声体振动的快慢与哪些因素有关?(2)猜想和假设:发声体的振动频率和材料的长短、粗细、松紧有关。

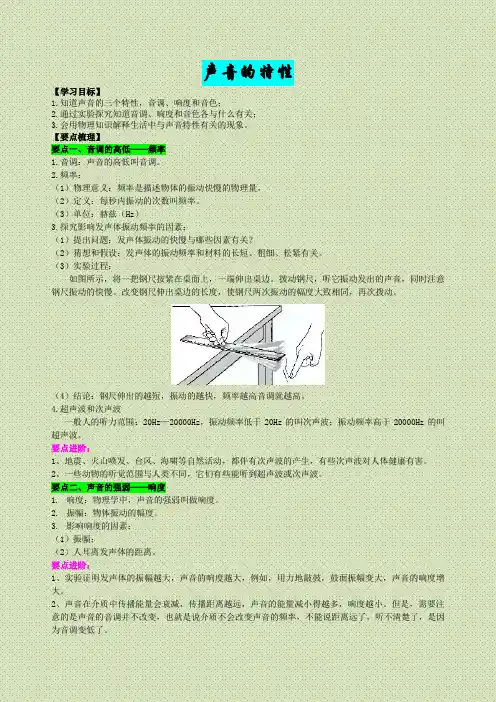

(3)实验过程:如图所示,将一把钢尺按紧在桌面上,一端伸出桌边。

拨动钢尺,听它振动发出的声音,同时注意钢尺振动的快慢。

改变钢尺伸出桌边的长度,使钢尺两次振动的幅度大致相同,再次拨动。

(4)结论:钢尺伸出的越短,振动的越快,频率越高音调就越高。

4.超声波和次声波一般人的听力范围:20Hz—20000Hz,振动频率低于20Hz的叫次声波;振动频率高于20000Hz的叫超声波。

要点进阶:1、地震、火山喷发、台风、海啸等自然活动,都伴有次声波的产生,有些次声波对人体健康有害。

2、一些动物的听觉范围与人类不同,它们有些能听到超声波或次声波。

要点二、声音的强弱——响度1.响度:物理学中,声音的强弱叫做响度。

2.振幅:物体振动的幅度。

3.影响响度的因素:(1)振幅;(2)人耳离发声体的距离。

要点进阶:1、实验证明发声体的振幅越大,声音的响度越大,例如,用力地敲鼓,鼓面振幅变大,声音的响度增大。

2、声音在介质中传播能量会衰减,传播距离越远,声音的能量减小得越多,响度越小。

但是,需要注意的是声音的音调并不改变,也就是说介质不会改变声音的频率,不能说距离远了,听不清楚了,是因为音调变低了。

要点三、音色1.声音的特色叫音色,不同物体发出的声音,即使音调和响度相同,我们也能分辨它们。

主要是不同的发声体音色不同。

2.音色是由发声体的材料、结构、发声方式决定的。

八上物理笔记第二章第二节声音的特性知识点1 音调声音的高低叫做音调。

思考:音调与什么有关?(钢板尺实验)①频率:表示物体振动的快慢②单位:赫兹简称“赫” Hz (赫兹德国 1857-1894)③赫兹(Hz)的物理意义:物体每秒振动的次数④频率越快,音调越高,频率越慢,音调越低⑤超声波:高于20000Hz的声波(听觉上限)⑥次声波:低于20Hz的声波(听觉下线)思考:蝴蝶和蜜蜂分别在我们的耳边飞过,我们能听到谁的声音?答:蜜蜂飞行时,翅膀的振动频率在350次/秒左右(高于20Hz,低于20000Hz)在人耳的听觉范围内;而蝴蝶飞行时,煽动翅膀的频率在5次/秒左右(低于20Hz),所以人们能听到蜜蜂飞行的声音,而听不到蝴蝶飞行的声音。

知识点1拓展:音调→频率→?一组反义词(发声体自身特征)长大粗宽厚松→频率慢→音调低短小细窄薄紧→频率快→音调高知识点1题型:选择、填空1.如图所示的实验,目的是探究声音的高低由什么因素决定。

下列关于该实验现象和结论的说法中,正确的是(C)A.伸出桌面的长度越长,锯条振动越快B.锯条振动越快,听到的声音就越大C.锯条振动越快,听到的声音就越高D.声音的高低,有锯条的振动的次数决定2.如图所示,相同的瓶子里装入了不同量的水,用嘴对着瓶口吹,可发出不同音调.那么发声体是(空气柱),发出的声音音调从左至右逐渐(升高).若用筷子敲击它们发声时,发声体是(瓶子和水),从左至右音调逐渐(降低).知识点2:响度声音的强弱(大小)叫做响度。

思考:响度与什么因素有关?①振幅:指物体振动的幅度②振幅越大,响度越大③响度受振幅和距离的影响知识点2拓展:响度→振幅→?用力程度知识点2题型:选择,填空1.在春节晚会上,男低音放声独唱时由女高音轻声伴唱,下列关于两人声音的描述正确的是(A)A.男高音比女高音音调低,响度大B.男高音比女高音音调低,响度小C.男高音比女高音音调高,响度大D.男高音比女高音音调高,响度小。

《声音的特性》优秀教案设计•相关推荐《声音的特性》优秀教案设计(精选10篇)作为一名辛苦耕耘的教育工作者,总不可避免地需要编写教案,编写教案有利于我们科学、合理地支配课堂时间。

教案应该怎么写呢?以下是小编帮大家整理的《声音的特性》优秀教案设计(精选10篇),希望对大家有所帮助。

《声音的特性》优秀教案设计篇1一、教材分析(一)教材特点“声音的特性”是人教版的物理实验教材八年级上册第一章第三节的教学内容。

本节是在学生学习了声音的产生与传播的基础上,进一步来认识声音,了解声音的丰富多彩,是声现象中非常重要的一部分内容。

音调、响度、音色等概念贴近生活,学生对此并不陌生,并且较感兴趣,但缺乏较理性的认识,在实践中往往不易区分它们。

为了引导学生有效有趣地学习,教材突出了以下几个思路:(1)突出学生探究活动。

本节安排两个难度不大的探究———音调和响度分别由什么因素决定,充分给学生自主学习、体验过程的机会。

(2)注重联系实际,从生活到物理,从物理到社会。

声音的不同特征生活中随处体现,探究器材随手可得,使学生感觉物理就在身边,生活即是物理。

(3)注重中华文化、人类文化精神的熏陶。

二胡、长笛、箫都是我国特有的乐器,尤其是编钟更是民族乐器中的瑰宝,使学生在了解知识的同时,更感受到了祖国文化的博大精深。

(二)教学目标1、知识与技能(1)了解声音的三个特征:(2)知道乐音的音调跟发声体的振动频率有关,响度跟发声体的振幅有关。

(3)知道不同发声体发出乐音的音色不同。

2、过程与方法通过做音调与频率有关的实验和响度与振幅有关的实验进一步了解和学习研究物理学的方法。

3、情感态度和价值观体会现实世界物体的发声是丰富多彩的,更加热爱世界,热爱科学,热爱祖国文化。

(三)教学重点探究音调、响度分别与什么因素有关?(四)教学难点了解音调、响度、音色的含义,能区分它们;理解频率和它的单位赫兹的含义。

二、学情分析学生在生活中、小学阶段、音乐课上或多或少了解到声音有不同特性,也听说过超声波、次声波,见过不同乐器,但大都停留在感性认识基础上,缺乏更深一层的较为理性的认识。

八年级上册第一章第三节:声音的特性教学目标:★知识与技能:1.了解声音的特性。

2.知道乐音的音调跟发声体的振动频率有关,响度跟发声体的振幅有关。

3.不同发声体发出乐音的音色不同。

★过程与方法:通过做“音调与频率有关的实验”和“响度与振幅有关的实验”,进一步了解和学习物理学研究问题的方法。

★情感态度与价值观:1.体会现实世界物体的发声是丰富多彩的,更加热爱世界,热爱科学。

2.通过参与实验活动,培养学生积极主动参与科学探究实践的思想意识和互相配合协作的精神。

教学重点:音调、响度、音色的概念及其相关因素。

教学难点:音调与响度的区别。

实验器材、教具:校园局域网、钢尺、橡皮筋、木梳。

教学设计思想:声音是我们每一个人都很熟悉的一种自然现象,如何让学生在学习过程中培养出高层次高水平的情感态度价值观呢?这需要精心设计课程内容,讲究艺术性的学习和体验,为此我选择了用信息技术与学科整合的教学方法来讲这一课。

这节课可以采用“控制变量”的方法去探究,但课上时间有限,每个特性的研究的思想方法是相同的,为了在有限的课堂时间内完成,我在多媒体上采用分工协作研究,每组承担其中的一个特性的探究,而对于每组实验记录的数据和现象运用多媒体展示给每一个学生,可以让没有亲自研究该特性的学生,从其他组的实验记录里通过分析、由归纳得到正确的结论,达到了做一知三的效果,完善对该物理知识的理解。

这一节中的小探究实验,实验器材简单熟悉,我在设计这节课时不仅让学生能欣赏带有声音的动画,还可以亲自用器材动手实验,既培养了学生的观察能力,又能提高学生的动手能力。

对于频率、振幅、超声波、次声波等比较抽象知识,我利用多媒体的动画、声音、视频等将知识形象化、具体化,把抽象变为具体,静态化为动态,帮助学生对知识的理解。

这节课教师把学习的空间还给了学生,学生有充分的自主权,按自己的喜好、自己的学习习惯进行选择学习。

这时的学生完全是自主学习、自主探究,让每一个学生都有参与表现的机会,老师在其中只是起到一个调度作用,完全突出学生的主体作用,淡化教师的主导作用,体现“学生本位”的精神,同时还能及时得到反馈,使不同层次的学生都得到相应的发展。

声音的特性乐音的三个特征(或称乐音三要素):音调、响度、音色。

知识点一:音调(1)定义:声音的高低(俗称声音的粗细)。

(2)频率:物体1秒内振动的次数。

它是表示物体振动快慢的物理量,单位是赫兹(Hz)。

高于20000Hz的声音叫超声波,低于20Hz的声音叫次声波。

(3)音调由发声体振动的频率决定的.频率高音调就高,听起来尖细;频率低音调就低,听起来低沉。

【例题1】下列关于声音的说法中正确的是()A.“低声细语"中的“低”是指声音的音调低B.引吭高歌”中的“高”是指声音的音调高C.声源振动的频率越高,发出声音的音调越高D.我们能区别钢琴和吉他这两种乐器发出的声音是因为他们发出声音的响度不同【答案】C【解析】A.“低声细语"中的“低”,是指声音的响度小,故A错误;B.“引吭高歌"中的“高”,是指声音的响度大,故B错误;C。

声源的振动频率越高,发出声音的音调越高,故C正确;D。

我们能区别钢琴和吉他这两种乐器发出的声音,是因为它们发出声音的音色不同,故D错误。

知识点二:响度(1)定义:声音的大小(俗称音量的大小或强弱)。

(2)影响响度的因素:除了与声源的振动幅度有关外,还与人离声源的距离有关(振动幅度越大响度越大.距离越远响度越弱)。

【例题2】机械手表放在耳朵附近,听到表针走动的声音较小;把一个气球放在手表与耳朵之间相互贴紧,听到表针走动的声音较大。

这两种情况声音的主要差别是()A.音调B.响度C.音色D.频率【答案】B【解析】由于不同介质传声的速度和效果有所不同,且声音的响度与距发声体的远近有关。

所以将一个气球放在机械手表与耳朵之间,机械手表在气球的不同部位,听到的声音有所不同,但手表直接贴近耳朵时距离最近,所以响度最大,即放上气球后听到的声音不会比的声音强,故B正确、ACD错误。

知识点三:音色(1)定义:声音的特色(也叫音质或音品,音色是区分不同发声体的依据)。

(2)决定音色的因素:由发声体的材料、结构和振动方式等因素决定。

声音的特性2.音调是指声音的高低 。

音调高低是由声源振动的频率决定的,频率越高,音调越高;频率越低,音调越低.3.响度是指声音的大小 。

响度与声源振动的振幅有关,振幅越大,响度越大;响度还与距声源的远近有关,距声源越近 ,响度越大.4.音色是指声音的品质与特征 ,它与声源的材料、结构有关。

不同物体发出声音的音调和响度可能相同,但音色却一定不同.5.人的听觉所能听到的声音频率范围在20 Hz 到20000 Hz 之间。

高于20000Hz 叫超声波 ,低于20Hz 叫次声波 。

,考查声音特性考题出现频率很高。

在声音特性三个主要知识点中,考查音调和音色较多,主要关注点是音调与物体振动频率有关、与物体的结构有关,同一物体,当其结构发生变化时,其振动频率也相应跟着变化,也就是说音调也会发生变化(如乐器的演奏、瓶中水量多少等);对于音色,音色是不同物体所独有的特征,相同材料和结构的两个物体,发出的声音音色不会相同,就像人的指纹一样,每个物体都有自己的音色,所以辨别不同物体声音靠的是音色,在中考考题中此类问题出现的频率很高。

至于响度也会出现在考题中,但相比前两个考点,响度出现的概率稍低。

对于音调还需要注意以下几点:一、人耳所能听见的声音频率范围:20Hz ~20000Hz;二、超过20000Hz 叫超声波(蝙蝠发出的声波);三、低于20Hz 叫次声波(地震波);四、不同动物听觉范围不同。

1.音调:由物体振动的频率决定声音的音调.物体振动频率越高,音调越高,和音调有关词语有:歇斯底里、尖叫、男高音、女高音、声音低沉等等。

在中考题中,利用生活中的一些活动、现象、诗词与声现象知识点结合考查学生对知识点的理解程度的题目,出现的较多,属于高频考点,在复习中应多搜集这类问题。

2.声音的响度:响度也就是声音的大小,响度是由物体振动振幅决定的,物体振动振幅越大,响度越大,也就是说声音越大。

和响度有关的描述词语,常见的有:声音洪亮、高声、大声、声如洪钟、低声(响度)细语(音调)等。

八年级上册物理声现象知识点总结一、声的特性1、声是一种机械波,是由振动物体产生的振动传播而成的波。

2、声的传播速度是以空气为介质时的速度,其速度为340m/s。

3、声的传播距离越远,其强度越小,衰减规律为:强度衰减按照距离的平方而衰减,即I∝1/r2。

4、声的频率越高,其音调越高,频率越低,其音调越低,频率的单位是Hz,频率范围为20Hz~20kHz。

5、声的幅度越大,其强度越大,幅度的单位是dB,幅度范围为0dB~120dB。

二、声的产生1、声的产生是由振动物体产生的,振动物体可以是某种固体、液体或气体,振动物体的振动会产生声波,传播到周围的空气中。

2、声的产生过程可以用公式表示:声压p=F/S,其中F为振动物体的振动力,S为振动物体的振动面积。

三、声的反射1、声的反射是指声波在遇到物体表面时,部分反射回去,部分穿过物体表面,继续传播。

2、声的反射可以分为完全反射和部分反射,完全反射是指声波全部反射回去,部分反射是指声波部分反射回去,部分穿过物体表面,继续传播。

3、声的反射可以用公式表示:反射系数R=I1/I2,其中I1为反射声的强度,I2为入射声的强度。

四、声的吸收1、声的吸收是指声波在遇到物体表面时,部分被物体吸收,部分穿过物体表面,继续传播。

2、声的吸收可以用公式表示:吸收系数α=1-R,其中R为反射系数。

3、声的吸收可以分为完全吸收和部分吸收,完全吸收是指声波全部被物体吸收,部分吸收是指声波部分被物体吸收,部分穿过物体表面,继续传播。

五、声的折射1、声的折射是指声波在遇到物体表面时,部分折射,部分穿过物体表面,继续传播。

2、声的折射可以用公式表示:折射系数n=v1/v2,其中v1为声波在介质1中的传播速度,v2为声波在介质2中的传播速度。

3、声的折射可以分为完全折射和部分折射,完全折射是指声波全部折射,部分折射是指声波部分折射,部分穿过物体表面,继续传播。